诺奖得主古尔纳中译本出版:记忆、身份认同,以及爱与软弱

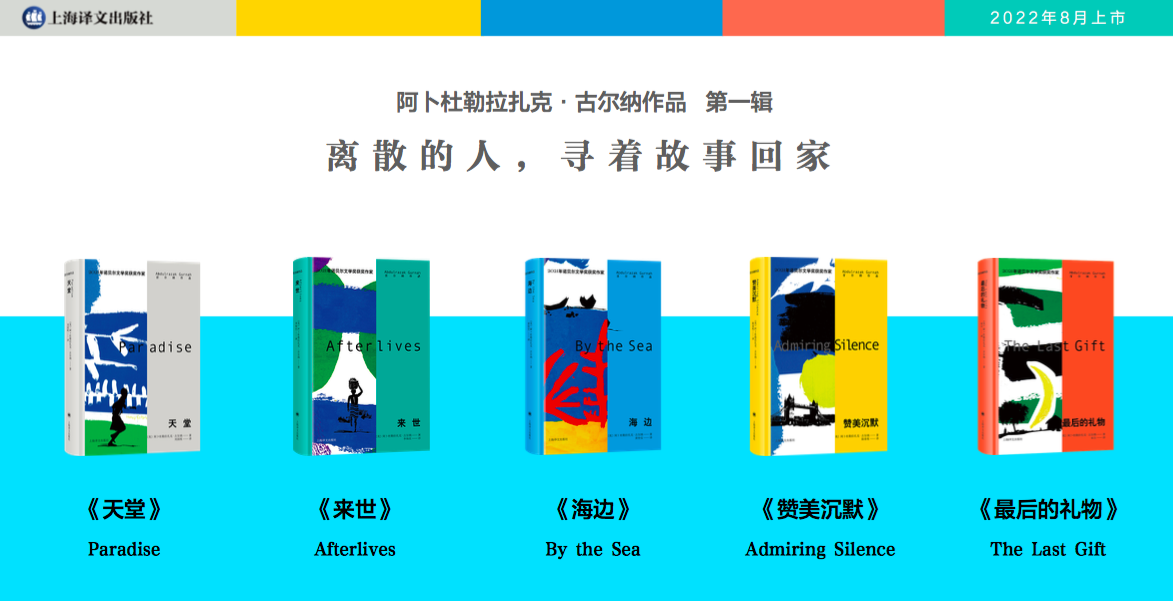

8月24日下午,上海译文出版社举办了“2021年诺奖作家古尔纳作品集出版线上发布会”,宣布于25日正式推出古尔纳10部小说中译本的第一辑。从讲述非洲一代移民生活的《天堂》《来世》,聚焦文化夹缝中难民身份的《海边》,再到围绕二代移民的《赞美沉默》与《最后的礼物》,此次出版的5部作品呈现了古尔纳将个体命运置于宏大历史变迁之中的叙事能力。

古尔纳10部小说中译本的第一辑

在线上发布会中,古尔纳通过一段视频向中国读者介绍道:“如果你第一次开始阅读我的书,之前从未接触过我的作品,可以从《天堂》《来世》开始。在某些方面,这两本是相互关联的,尤其是在某些想法、主题上。”

《天堂》呈现了一幅殖民笼罩下的东非画卷。1886年,坦噶尼喀内陆被划归德国势力范围;1890年,桑给巴尔沦为英国“保护地”,1917年11月,英军占领坦噶尼喀全景。小说讲述的正是这一历史背景下的故事:少年优素福被父亲抵押给商人偿债,跟随商队踏上行走异乡的旅途,一路历经艰难后,最终选择了出走参军。其中,“天堂”的概念无疑贯穿始终,它既是印度锡克教与穆斯林信徒之间宗教观念的争辩核心,又被具象化为富商所拥有的华丽花园,而在那天堂般的外观背后,却隐藏着暴力、战争、种族压迫的残酷。

在《来世》中,古尔纳从某种程度上续写了少年优素福的故事。他以哈姆扎的名字出现,刚刚从战场归来,肉体和精神都伤痕累累,直到遇到了同样经历着创伤的阿菲娅。军队的经历一方面给他留下了阴影,另一方面却让他学会了学会了德语,成为一个有知识的人。在他们的家族故事中,文明与野蛮并非简单二分,不同文化都展示了各自的养分与黑暗。

阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)1948年出生于东非海岸附近的桑给巴尔小岛,小岛在1964年时与坦噶尼喀合并为坦桑尼亚。1964年,革命爆发,古尔纳踏上了逃往英国的道路。上海译文出版社在线上发布会中介绍,古尔纳的经历可以与另一位诺奖得主、日裔英国作家石黑一雄进行比较,不同的是后者在童年时便移民英国,而古尔纳是在成年后作为难民进入英国。上世纪80年代末,古尔纳才终于有机会重返桑给巴尔,探访重病的父亲。这次经历成为他第一部小说《离别的记忆》的基础,这部作品将出现在古尔纳中译本的第二辑中。

在小说《海边》中,古尔纳的个人经历借由主人公们的讲述得到了再现。小说讲述了20世纪末从桑给巴尔来到一昂过寻求政治避难的中年人萨利赫·奥马尔的遭遇,而他的人生又与另一位人物拉蒂夫交织在一起。从家族恩怨到桑给巴尔的殖民独立史,古尔纳在倒叙与插叙中讲述了难民的处境。

《最后的礼物》与《赞美沉默》则聚焦于二代移民的故事,两者之间同样有有所关联。《赞美沉默》中,“我”离开非洲故土20年,无论是家庭还是工作,处境都不尽人意。在漫长的异乡人生活中,出于各种原因,“我”习惯于保持沉默,又时常编纂出自己的个人故事,来符合英国人对于一个非洲人的标准期待。出生之后,“我”和母亲就被父亲阿巴斯抛下,而这位父亲正是《最后的礼物》中的主人公,与保持沉默的儿子不同,他一直渴望把自己的经历讲给子女听,但他们却毫无兴趣,最终他用录音机录下了自己的故事。

记忆、身份认同、爱与软弱等构成了古尔纳写作的主题。在发布会的视频最后,古尔纳说道,“目前,比起协作来,我更多的是在对人们讲述,因为人们想要听我说,”诺奖无疑为他带来了莫大的关注度,而对于写作,“等一切恢复正常,我就会继续。”

附:

古尔纳:“我代表我自己。”

从1987年出版第一部小说至今,阿卜杜勒拉扎克·古尔纳一直面对着那些想要对他和他的作品进行分类的企图:他是否认为自己是非洲作家?抑或是英国作家?他为谁发声:是这个群体,还是那个群体?

即使去年获得诺贝尔文学奖之后——该奖项此前只授予过四位非洲裔作家,包括渥雷·索因卡(Wole Soyinka)与纳吉布·马哈福兹(Naguib Mahfouz)——他又在新闻发布会上被问及了“围绕您身份的争议”。显然,人们对于如何定义这位作家感到困惑。

“什么争议?”他记得自己这么回答,“我知道我是谁!”

古尔纳现年73岁,1968年时从出生地桑给巴尔来到英国。在此后的数十年中,他磨炼自己的手艺,最终成为一名默默无闻的小说家。他的小说往往展现东非殖民时代及其影响,身处英国的移民经历,或者两者皆有——因此,他有时不得不反驳他是为别人而非自己说话的观点。

“我抗拒那种认为作家应该代表什么的想法,”他说道,“我代表我自己,我代表的是我在思考什么,我是谁,我关心什么,我想要写下什么。”

他又补充道,“当我发声时,我是众人之中的一个声音,如果你在自己的经历中听到了它的回声,那当然很好。”

即便是那些涉及殖民历程及其影响的“后殖民写作”,在古尔纳口中,也是“关乎经历,而非何处。”

古尔纳共出版了10部小说,其中,《海边》(By the Sea)关于一名想要在英国南海岸建立生活的年迈的避难者;《天堂》(Paradise),曾获得1994年布克奖的提名;《来世》(Afterlives)则讲述了德英攻占东非期间三个主人公努力生活的故事。

对于作品《来世》,长期担任古尔纳英国编辑的亚历山德拉·普林格尔(Alexandra Pringle)称其展现了古尔纳运用微妙的散文、“通过小人物来讲述宏大历史事件”的叙事能力,而“这一点是很难企及的”。许多读者对于非洲作家有一种刻板印象,指望他们在写作中进行卖弄。“那不是阿卜杜勒拉扎克。”普林格尔说道。

古尔纳的友人与仰慕者们同意这一评价。作家马萨·蒙吉斯特(Maaza Mengiste)曾说他“亲切而善良,就像你通过他的书所能想象到的那样”,又很幽默。古尔纳告诉她,当自己把获得诺奖的消息告诉自己的孙子孙女时,只换来了他们的一句“好的,爷爷”。

古尔纳成长于桑给巴尔,彼时那里既是英属保护国,又是苏丹统治的国家。他的父亲买卖来自印度洋的鱼干和腌鱼,因此他早年的许多时光都集中在家门口的海岸上。在他的回忆中,几乎每年11月都有许多单桅帆船驶入港口,而他会观察那些水手从一艘船走到另一艘船,船上满载着货物,仿佛那都是土地。

1964年,反叛军推翻了以阿拉伯人为主的桑给巴尔政府,他的童年第一次被扰乱。革命爆发当天,古尔纳与家人正在达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)度假,但是他目睹了逃亡的桑给巴尔苏丹与前英国官员抵达该城港口时“令人同情的一幕”。当他回到桑给巴尔时,一家人开车经过了“烧毁的房子,墙上都是弹孔”,并意识到发生了可怕的事情。古尔纳本人并没有看到任何暴力行为,他说,“但你不必亲眼目睹,你会不断听到有关暴力的消息。”

新政府关停学校,然后重新开放,规定毕业生只能在以乡村地区为主的地方担任教师。意识到自己的未来渺茫,古尔纳和他的兄弟启程去往英国,那里有他们的一位表亲。当时他们身上只有400英镑。

古尔纳说,他一到英国就感受到了格格不入。他的第一个念头是,“我做了什么?”他说道,“我落下了什么?”以及“为什么我会在这里?”在英国,他第一次遭受到无处不在的种族主义虐待。尽管有这样的动荡,初到英国的岁月对他意义重大。今年3月,在他任教30多年的肯特大学(University of Kent)接受采访时,古尔纳指出那段岁月“更多的是反思”,而不是悲剧性。“那时候。”他说道,“在某种程度上来说,来到一个如此不同的地方是相当令人兴奋的。”

在英国完成相当于高中水平的学业后,古尔纳当了三年的医院看护来维持生计,之后去念了大学。再然后,他终于开始了写作——最初是关于故乡的随笔,后来才是完整的小说。

在诺贝尔演讲中,古尔纳说写作的冲动源于“思想之苦与他乡生活之痛”,他因而意识到,“有一些东西是我需要说的。”

“一种写作的渴望在我心中生长:我要驳斥那些鄙视我们、轻蔑我们的人做出的自信满满的总结归纳,”古尔纳在演讲中说道,虽然他又补充道,他从不想要着眼于论争,而是想书写人类残酷中的温柔,以及从意想不到的源泉中涌现善良的能力。

古尔纳的粉丝们认为,人性是其作品最强大的地方之一。蒙吉斯特说他的小说展现出“人们身处灾难或破坏性的政治体系,仍然能够保持人性,仍然能够去爱、去创造家庭的可能性,”在她看来,那也是“一个微妙的政治宣言。”

他最受好评的作品就反映了这一点。《天堂》诞生于古尔纳于1984年首次获准回到桑给巴尔之后。一天,他从窗口看到父亲走向一座清真寺,然后意识到,当英国在桑给巴尔建立保护国的时候,这位老古尔纳应该还是个孩子。古尔纳说他想知道,“当你第一次意识到外国人开始占领你们的生活时,对于一个孩子意味着什么。”这部小说不仅讲述了殖民主义,也讲述了一个被当作债务抵押品的男孩成长的故事。

《来世》是一部类似的历史小说,初衷是描写英德两国在东非交战的故事,古尔纳说,在过去的小说中,这些战争被描述得很轻松,尽管事实上有成千上万的平民死于战争相关的饥荒和疾病。小说的主要人物之一哈姆扎报名加入德国军队,虽然很快意识到了错误,但已经被困在军队中。当他终于从那里离开后,他成为了自己家乡的陌生人,但还是重建起自己的生

获得诺贝尔奖以及随之而来的名声后,古尔纳需要一些调整:他说,他没有时间写作。他的行程安排满是采访和不时的海外旅行,包括一次桑给巴尔的回程,在那里,他第一次被视为英雄,尽管你在那里能买到的他的书很少。

古尔纳的妻子丹尼斯·德凯尔·纳莱丹妮丝·德凯尔斯·纳拉因(Denise deCaires Narain)说,古尔纳是一个天性安静而深思熟虑的人。她说,有人要求他代表非洲、桑给巴尔、伊斯兰教等地方和团体,而他不想“迎合人们认为长得像他这样的人就应该说什么或做什么”。

不过,古尔纳说他有一个应对策略。有一次,他谈到采访者试图让他讨论有争议的话题。回答这些问题“有点压力”。

但之后,“你只需花上一两分钟思考,”他说,“然后就能想到办法摆脱它。”

(附文部分编译自《纽约时报》)