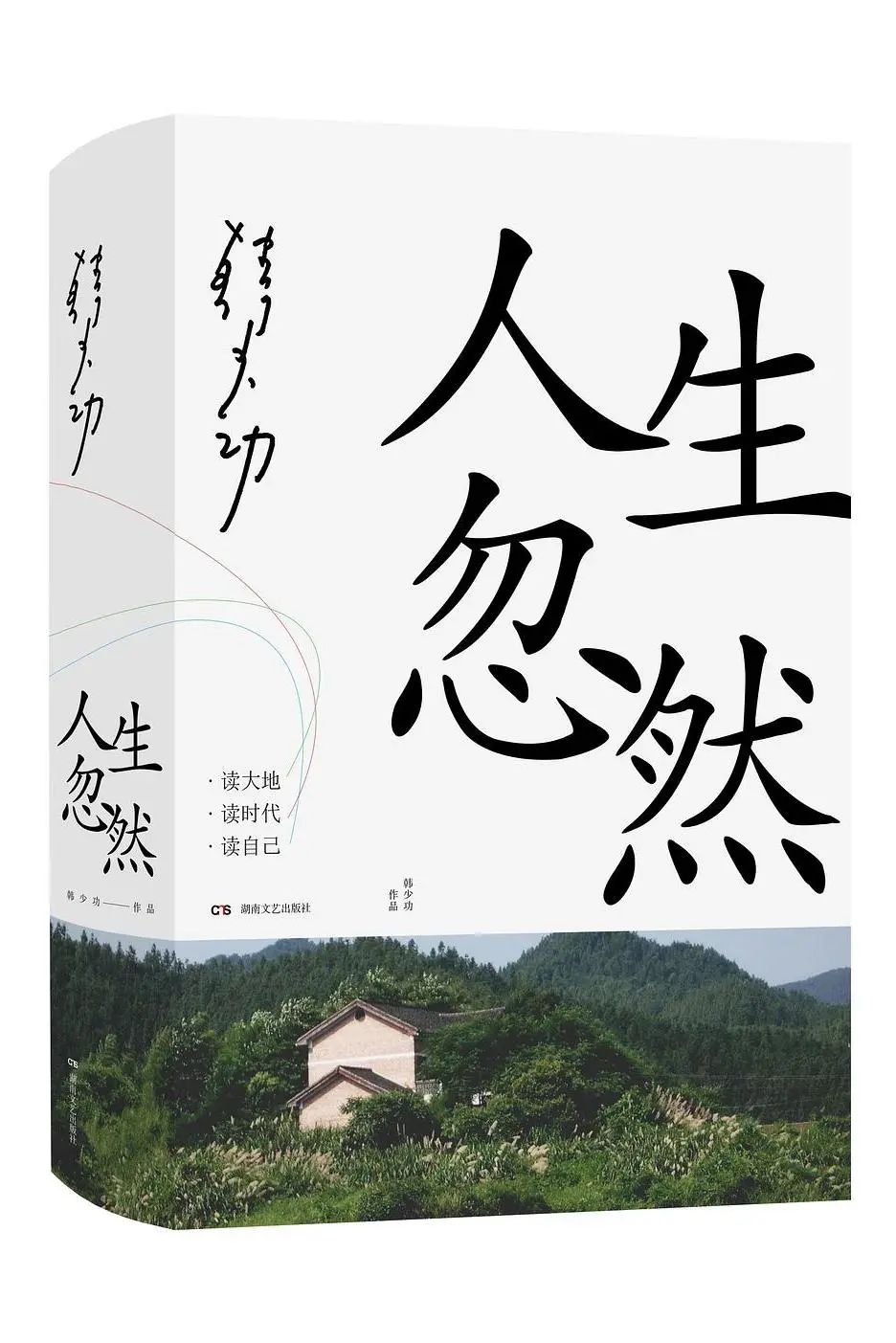

韩少功、何立伟:人生的辽阔与文学的丰盈 ——韩少功、何立伟对谈《人生忽然》

韩少功:

每一本书都各有机缘。我从事文学创作四十多年了,是地地道道的湖南人,祖籍澧县,生于长沙,在汨罗插队。湖南出版集团的老总龚曙光说,湖南的出版系统这些年没给我好好出过书,说家乡欠了我一本。这样,我接受他的策划,把近年发表的散文、随笔,还有一篇没发表过的《长岭记》,做成了这本集子。如果按照最早的《长岭记》算起,从我19岁落笔开始,这本集子的写作时间跨度已长达半个世纪。

书名定为《人生忽然》,这个“忽”,在词典里就是快的意思;还有一层含义,恍恍惚惚,恍惚的“惚”与忽然的“忽”相通,这也是我这大半辈子的真切感受。当然,这个书名还是对自己的一种警示,希望写作是诚恳、真切的表达,否则就是花言巧语,骗人骗己,那就不是“忽然”了,而是“忽悠”。人生忽然不可变成人生忽悠,包括一个人对自己的忽悠。

大体来说,这本书里有些篇章是叙事,像《长岭记》《重返雪峰山》《放下写作的那些年》等,是追忆当年的一些人和事。另一些是思辨和议论,比如《知识,如何才是力量》《个人主义正在危害个人》等,是关注社会现实,是思考当下与未来,清理一些重大的、基础性的思想课题——至少对于我个人来说,这是至关重要、不可回避的自我较劲。你们看这本书的封面:这是我在汨罗盖的一个房子的侧影。从2000年开始,我每年大概在这里住半年,春天来,秋后走。今天恰好有我的一些汨罗老乡也来了,请你们站起来,给大家打个招呼。还有我的一些中学同学和知青插友也来了,要不你们也打个招呼?他们其中有两位,当年就是下放到这个地方,现在叫八景村。

书出来了,作者说什么其实都是多余的。读者怎么看,能不能接受,要拍砖要吐槽,那都是正当权利。在这些读者中间,我最看重的一位就是何立伟老师。我们是相识相交多年的老朋友。他的艺术眼光敏锐,判断力总是很独到。虽然我们一年也见不上几面,但他说哪本书值得一读,哪个电影值得一看,我就会尽量去找来补课。我对他有充分的信任感。下面,就请他先来破题。

何立伟:

在谈对《人生忽然》这本书的阅读感受之前,我先介绍一下作者韩少功先生。我是1980年代开始从事文学创作的,几十年来中国文坛这些作家,很多我都认识。中国自古就有文人相轻的这种传统,文人是很难佩服别的文人的,尤其像我,是一个湖南作家,湖南人的性格里面就有一种“不信邪不服行”,古时候叫“不服周”,只有楚人是不服周天子的,叫“楚不服周”,我的文化性格里面就完全没有这种“服周”,所以一般的作家,我佩服的很少。

当代作家里面,我只佩服三位作家,一个是史铁生,他是非常有人格魅力的,在中国作家里面,是唯一一个一直对生命的终极问题作严肃思考的人,他去世后,全国有十几个城市举办“史铁生之夜”,史无前例,长沙这个会场就是我主持的,场面挺感动人的;另一个作家叫阿城,他是最有智慧的一个作家,和韩老师之间的相似之处就是,你不能问他知道什么,你只能问他不知道什么,他似乎什么都知道,你不知道他在什么时候读了那么多书,涉猎得那么广 ,而且说得头头是道,他说得不对的地方,你都认为他是对的,太聪明;还有一个就是韩少功,他是我们中国作家里面少有的视野最开阔、学养最深湛、思考力最强大的人,他的这些特点就反映在他这本书里面。

这是一本生活之书, 也是一本文化视野广阔的随笔,知识点密集,思考世界与人生,思想深邃、话题辽阔,这个时代的作家里面很少有人能做到这样。在展示一个作家的胸襟、情怀、学养、知识结构和强大的思考力这方面,可以说,他代表了中国作家在思想上的高度和深度。

这本书分为三辑,“读大地”“读时代”“读自己”,这“三读”的对象,包括我们生长的这个世界和社会,包括我们生长的土地、我们生活的这个时代,也包括我们的生命个体。所谓读就是阅读,是研究、体悟、思考,然后聚集成文字。我曾经在微信朋友圈上对这本书写过一句话:“如果你的阅读只是满足于在重要的语句下面画波浪线的话,那么你把这本书读完,你会把它画成太平洋。”因为这本书里面那些精彩的段落、精彩的句子,随处可见。也可以说,这是一张韩少功向世界发问,向生活发问,然后作答的“韩少功的试卷”。我相信,在座的诸位读这本书,在思想上一定会有所启迪。

在这三辑之中,我认为这本书的精华和硬核所在,是在第二辑,即“读时代”这一辑里面。第一辑和第三辑,还是有不少作家能写的,虽然不一定会写得这么好,但是能写出来。在第二辑里面,韩少功所展现的内容,是他最独特的地方,不是所有人都能写出来的,因为你没有这样的知识体系和认知能力,这也是这本书最精彩的地方。

这里牵涉到一个问题,就是作家的文化修养和知识结构,我们大部分人的知识结构,都是学理科的只懂理科,学文科的只懂文科,文理兼修,而且相互打通,这样的人为数很少,尤其是作家里面能打通文理的更少。1980年代,王蒙就对文学界提出过,中国要出学者型的作家,但是几十年过去了,也没有出几个学者型的作家,这个问题还是没有解决。但是,韩少功是我认识的作家里面少见的文理兼修、知识结构十分完备,并且不断充实新文明、新知识的作家。他是真正的学者型的作家。

几个月前,清华大学科学史系的主任吴国盛,也是清华大学科学博物馆的馆长,他是专门研究科学史的,在我的撮合下,与韩少功在湖南大学进行了一次关于“科学时代的人文价值”的对话,韩少功对科学史非常了解,不是肤浅的、常识性的了解,而是有许多建立在了解和熟悉上的不同凡响的见地。能够和专门研究中国科学史的中国顶级专家去对话,一般的作家一定是担当不起的。

随便举出书中一篇文章来看,里面就谈到了科学和科学史,科学精神和科学方法,经济学中的数学建模,技术学科、基础科学。从20世纪的理论,到爱因斯坦的世界,和世界最权威的《自然》杂志。爱因斯坦之后,科学天才密集,还有诺贝尔奖得主布莱克、斯科尔斯和莫顿,包括从阿基米德的洗澡水谈到大型射电望远镜和高能粒子对撞机,知识爆炸等等。不过,韩少功的文章最主要的不是宣扬知识点。

在《知识如何成为力量》这篇随笔里面,最重要的是他的质疑。韩少功是一个非常有思维力的人,他通过经济史、科学史的诸多案例,来质疑人们对科学的认识,质疑理性工具为何大不如前,质疑时间的多方面的定位,等等。所以文章中充满质疑和发问,他对这些质疑和发问,作出了自己的解答,他的解答也打开了我们的脑洞,使我们在思想上受到启迪。

像这一辑里面,这样的文章充满了密集的知识点。通过这些知识点,表现出一个作家对世界和我们时代发展中最大的问题的关注,质疑发问,并作出一种个人的回应。

这本书还有非常生活化的内容,比如他当知青时写的日记,如果对韩少功有兴趣的人,或者通读过韩少功所有作品的人,在这本书里会找到很多他小说里面的场景和人物原型,如《爸爸爸》《西望茅草地》《飞过蓝天》等,他当时是个下放知青,只有19岁,对社会人生就作了很多思考,对当时的时代,对他自己的生活,对当时的农村,都作了很详细的记录,读起来很有趣味。我觉得它是时代的一个档案,具有档案性和文献性,标注了那个时代。比如1斤猪肉多少钱,1斤米多少钱,1斤白菜多少钱,我们从那个时代过来的人看到这些地方时,都会唤起悠长的、对那个时代的记忆。

我们在座的年轻人没经历过那个时代,你读了它,会遇到一个陌生的时代,那是个有趣的时代,充满了艰辛、矛盾;会看见那个时代底层的人是怎么生活的,怎样说话,怎样行为,他们的行为是受那个时代何种思潮影响的,你们借此能了解一个你们所不知道的时代。

这是一本非常值得一读的书,遇到所有人,我都说你们应该读一下这本书,你们会看到一个优秀的作家在关注什么、思考什么。

《人生忽然》

韩少功 / 湖南文艺出版社 / 2021

韩少功:

何老师让我压力好大,他给了全面的评价,还给了高分。我和他相识多年,但像他这样给我做直接和正式的书评,其实很少。实话实说,这本书里面有一个问题何老师已注意到了,我提出问题,但经常没有答案,多是恍恍惚惚的困惑,充其量有一个大致的思考方向。比如他刚才讲的科学,我虽然是文科生,但科学史在很多人眼里本就是属于文科,至少在这方面一直颇有争议——所以我会读一点科普读物,会关注科学史。昨天遇到一位女士,她抱怨现在评审论文,明明是用汉语表达得非常清楚的,逻辑分析很到位的好论文,因为没有数学建模,就通不过,真要把她给气死。这种情况在台湾、香港其实也多见,没有数学模型,甚至没有三十本以上的参考书和五十个以上的注释,就属于“硬伤”,论文肯定过不了。

可为什么一定要用数学呢?中国人“五四”以来崇尚科学,把数学神化到某种不正常的程度,不光是欺负文科生,也欺负理科生,欺负广大人民群众。要说运用数学最多最好的文科分支,应该是经济学吧。经济学大咖的论文,一般人根本没法看懂。不懂高等数学的,很难在圈子里混。但2008年美国华尔街爆发金融海啸,当时发出预警的吹哨人极为罕见。这个世纪以来经济学的诺贝尔奖,几乎被美国通吃包圆了,但是经济危机闹得人仰马翻的时候,经济学家们在哪里?这个已经用数学武装到牙齿的专业,是不是也不那么管用?

可见,很多人认为科学无所不能,其实不是这样的。新冠肺炎是一种“自愈性”疾病。什么叫自愈性?就是治疗手段有限、大体上要靠患者自己康复。这样的疾病,据一家德国专业期刊统计,占了人类病患总数的六到七成,其发病机理至今还说不大清楚,医学介入只打外围战。世界上还有七千多种罕见病。什么叫“罕见”?无非是病患基数小,不具有商业盈利的空间,因此投资商和医学机构就弃之而去,大多数一直还无药可治。美国的统计数据表明,美国医疗开支的一半以上,都用在了病人生命的最后60天,差不多是用在植物人、准植物人那里;再加上还有一大块用在性无能、秃头谢顶等方面——而另一方面,非洲因为穷,有些地方病反倒无人去关注。这些都构成了科学的盲区,包括人为造成的盲区,即利益逻辑造成的残缺和扭曲。

这些问题,其实与我们每个人日常生活息息相关。“五四”运动曾推出一个“德先生”,一个“赛先生”,还有一个“莫小姐”,就是道德。要救国救民,要搞现代化,中国人就是奔着那三个目标去的。一百多年过去了,我们现在回头看,很多问题都值得我们反思,需要一次再启蒙,比如我们用科学反对迷信,但会不会把科学做成一种新的迷信?我们也需要重新打量一下“莫小姐”,因为道德风气这事,眼下更让大家困惑和焦虑。举一个例子:一对夫妻平均生2.1个孩子,人口才可以保正常的延续。但现在韩国的生育率是0.9,在全世界垫底。日本是1.3,紧随其后。中国正在以极快的速度接近日本,能查到的最近数据是1.7,同样处于严重危机状态。奇怪的是,东亚以前是最重视生娃的,儿孙满堂、天伦之乐啊,“不孝有三无后为大”啊,但为什么现在倒成了人口崩溃来得最快最猛的区域?不婚不育,恐婚恐育,这些问题是怎么产生的?

我们“50后”这一代以前都穷,但那时候男同学、女同学一个个都没剩下,该嫁的嫁,该娶的娶,丑一点、穷一点的都没问题。为什么现在日子越来越好了,反而剩女剩男满街走?当然,我们可以找到很多理由:医疗成本啦,教育成本啦,贫富差距啦,LGBTQ啦,等等。但有一个理由可能无法忽视,那就是我们基本的伦理观可能出了问题。“五四”时期的知识界风行《天演论》,当年的新派人士都相信优胜劣汰、适者生存的硬道理,这就给个人主义埋下了弱肉强食这个核心,一个隐秘的现代伦理核心。不过,有一本得过普利策新闻奖的书叫《蚂蚁》,这个湖南图书馆应该有。书里讲了一个故事,说的是美洲一片野外的大火包围了一群蚂蚁,眼看着就要把它们烧死,蚂蚁们急得团团转。这时候,奇迹发生了。蚂蚁们突然结成了一个蚁球,向火线外突围。外层的蚂蚁都被烧焦了,发出滋滋嘎嘎的声音,发出了恶息,但它们不断地翻滚,包括被烧焦的蚂蚁还紧紧地互相勾连,保护它的内层,直到蚁球滚到了水边,藏在里面的蚂蚁得以幸存。这就是说,动物尚且可以做到这一点,尚且知道人性“本私”并不等于人性“本恶”,都知道善、利他、合作、团结、奉献是追求自身利益的应有之义,至少是生物种群整体利益和长远利益的一部分,那么为什么人与人之间反而只有弱肉强食?

眼下在很多人那里,爸爸不像爸爸,儿子不像儿子,媳妇不像媳妇……包括有些女权主义者——对不起,我是最赞成尊重妇女的,但是我绝对不能接受那种伪女权,什么“你负责挣钱养家,我负责貌美如花”,把自己当作一个生活不能自理者,成天是公主病加杠精,一个个张牙舞爪横眉竖眼——很多影视作品里都是这样表现的。这是在丑化各位女同胞吧?这种伪女权,实质是极端利己主义,是男性霸权的变种,造成了两性沟通的巨大困难,助推了当下家庭瓦解、人口崩溃的汹涌势头。不是吗?本来,个人意识是好的,没有个人利益的追求,就不可能有市场经济和政治民主,也不会有“打土豪分田地”的革命。作家不是法官、记者、社会学家,而是各种个人视角的天然守护者。但真理多走半步就可能是荒谬。前些年,很多地方为了搞招商引资,在马路边上立标语牌:“文化搭台,经济唱戏”。我觉得这些口号好丢人,那不就是“灵魂搭台,肉体唱戏”吗?人家说你是“土豪”“经济动物”,不也就有了依据?很多官方电视台的贺岁致辞,听上去满耳都是“恭喜发财”。好吧,祝企业家、工人、农民发财可以,但听众里还有公务员啊,还有法官、记者、医生、教师、和尚尼姑啊……你号召他们“发财”,什么意思?这些人都急吼吼地发起财来,这个社会怎么受得了?

长话短说,我的体会是,真正有活力的思想,通常来自于日常生活中的切身感受,不是从书本到书本。我在这本书里只是面对自己的难题和困惑,有一点琢磨,谈不上什么学问。我给你们报告一点不好的消息,这本书其实两面不讨好。一方面,理论家们不会看好这本书,说韩先生这是什么鬼理论,不过就是一些文学化的散文,野路子罢了。如果把这本书拿到大学去,肯定拿不到课题经费,评不上职称,连门槛都过不了,到不了评委会。在另一方面,文学界也觉得它不入法眼,一个作家不好好写小说,整这些思辨和议论,去别人的碗里扒饭,要不是不务正业,那就是江郎才尽,藏拙或者遮丑而已。因此,何立伟刚才能说一个好,还说得头头是道条分缕析,已让我喜出望外。据说这本书在网上的豆瓣评分9.8,蛮高了,但留言大多很笼统,像是一些客气话。

这没有关系。我算是文学圈里一个不三不四、不伦不类的“混混”,姥姥不疼,舅舅不爱,我也并不后悔。到这把年纪了,我有吃也有喝,犯不着去拿什么奖、当个什么官,那么我当然应该更自由、更诚实地表达所感所思。几个月前,湖南文艺出版社的编辑到汨罗乡下,找到我签出版合同,问我要多少保底印数,我说随便。他们硬要我给个数,我就说一万(册)吧。他们很惊讶,说这么低啊?我说能卖一万、能让你们不赔钱,我就心安了。因为我根本不相信这本书能卖得好,能有多大的读者群。虽然何老师刚刚给我做了个大广告,上了“画一个太平洋”之类的猛词,但现状就是这样啊。一个特别浮躁的时代里,思想文化领域也会“内卷”,有时表面上热热闹闹,其实掩盖着一地鸡毛和满目荒芜。我们在座的朋友,可能都需要一种忍耐,需要一种坚守,一种旁若无人的精神。好吧,下面再把话筒交给何老师。

《白色鸟》

何立伟 / 新星出版社 / 2017

何立伟:

我感觉现在整个文坛审美标准比较乱,惊人之作很难出现。20世纪80年代的时代已经一去不复还。

韩少功:

我昨天还听到一种说法,说文学曾是太阳的时代,后来变成了群星的时代,到现在呢,连群星都没有了,只是一个粉尘的时代。

何立伟:

确实,颗粒化了。很久没读到让人眼前一亮的好作品了。比如像金宇澄的《繁花》这种。可见《人生忽然》的出现的可贵。龚曙光是《人生忽然》这本书的“始作俑者”,他是一个很能读书的人,却花了整个国庆假期才读完韩少功这本书。这本书你很难浏览,浏览的话你什么都没看到,必须仔细地读。它是对读者提出挑战的。如果没有词典,你会产生阅读障碍,这本书对读者的要求是很高的。韩少功是一个对读者提出挑战的作家,也是一个对批评家提出挑战的作家,批评家很难评价。

曾经在汨罗,在他的文学馆揭幕的时候我说过,我到现在还没看到一篇让我满意的、写韩少功的评论文章。他与别的作家不一样。他的丰富性和多样性、他的思想的深邃和复杂,让人很难简单评述。他的这本书也不是我们传统意义上的散文,不是几千年前传下来的,从唐宋八大家的散文延续下来一直到明清的、这种笔记随笔的写法,韩少功是一个跨文体写作的人,他卖得最好的一本书叫《山南水北》,那是最没有阅读障碍的一本书。他的长篇《马桥词典》《暗示》,都是有阅读障碍的。《山南水北》也是跨文体的,你说它是散文,又不是散文。他的小说是小说,又不是小说,《马桥词典》《暗示》不是传统的小说,不是在讲一个完整的故事,一个人物从头到尾贯穿始终,一个故事从开端到高潮发展到结尾,他没有。我们所有的阅读期待,特别是被故事养大的一批读者,对小说的阅读期待,在韩少功的小说、散文、随笔里面会得不到满足,但他会让你得到意外,就是让你想不到的东西,非你所期待的东西,是另外一种刺激和阅读体验。所以他的书很考验读者,也很考验评论家。

韩少功刚才在他的话里表现出不少人对散文文体的一种歧视,好像说你写这个就不能写小说了,其实散文为什么不能在小说之上?中国传统文学史中,散文地位至少比小说高,唐宋八大家里面有谁是写小说的?写散文不行,写小说才厉害,不要有这种文体歧视。好像觉得散文是边角余料,思想和材料都是边角,大材料用来写小说,边角的才拿来写散文,这是一种文体歧视。

韩少功:

现在不少人事部门就有这种奇怪的歧视,比如海南前不久出台一个人才认定的标准,就规定得过长篇小说奖算人才,得短篇小说、散文、诗歌奖的不算人才。鲁迅没写过长篇吧?契诃夫、莫泊桑、博尔赫斯等好多作家都没写过长篇,他们都拿不到人才的待遇。

何立伟:

标准是很混乱,很多莫名其妙的标准。现在什么是好小说,什么是不好的小说,都没标准,什么是好文章,也没标准。韩少功一直进行文体创新,他一直有很强的文体意识。20世纪80年代有一批作家是很有文体自觉的,进行了大量的文体实验,到1990年代以后都纷纷转投现实主义了,全部皈依现实主义了,不再搞实验小说,因为实验小说没人买,没人懂。但是韩少功的每本小说,还有他的散文,他的每一本书,都是一种崭新的文体试验。用词条写小说不是他的创造,但他是中国第一个用词条来写作长篇小说的。

我最近看了一部电影,故事非常简单,但是它的结构不简单,他用词条来结构内容,内容是一个很简单的事情,一场小事故,一对小夫妻在家里做爱,还自我欣赏,拍成录像发到一个很小众的网上去,结果被学生家长看见,告诉了学校,校方考虑要不要让这个教师继续留下来,他是不是还有资格当老师。很简单的事情,几句话就可以说完,但是这个简单的故事,通过他结构上的创新,用词条来结构,时代在里面了,历史在里面了,社会现实中存在的巨大的伦理问题也在里面了。这种结构创新能够给以往的叙事传统带来一种巨大的内容容量。《人生忽然》这本书里面的每一篇文章,都不是传统意义上的散文。它的内容密度是常见散文所不具备的。

韩少功这本书里每一篇文章的容量,不仅是几千、万把字的容量,对时代发生的问题,对身边发生的事情,他进行思考,在思考的过程中也会产生困惑,也会产生了悟。在文章之外你会有无尽的联想、反思。他在当代文学发展的每一个关键时期,都留下烙印和响亮的声音。改革开放,外国的作品大量涌进来后,大家都纷纷模仿,模仿海明威的电报式的句子,模仿意识流,他却觉悟到应当重新审视、重新发掘中国传统文化资源并有效利用,倡导“文学寻根”,让中国的文学更像中国的文学,而不是舶来的文学。这种文化的自觉,在当时是很超前的,也是特别有价值的。对这本书,一个有心的人,要花功夫去读,我读书很快,我也花很长时间去读这本书。

韩少功:

很多时候,是时势造英雄。上个世纪的八十年代,我在大学读书的时候,获了两次全国性的奖。其实,现在回想起来,不是说我当时写得有多好,而是当时写作的人太少。“文革”刚结束,大家都不敢发声,文坛是空荡荡的,几个冒失鬼冲进去,瞎折腾一番也可能就成功了。那时候连电视机都稀罕,更没有互联网,因此文学的影响力特别大,构成了一个特殊的时代机遇。现在很多年轻作者,就写作技巧而言,随便拎出一两个来都可能比我们那时候强,但是我很幸运,比如一篇《文学的“根”》就能引发广泛的讨论。其实,我后来一直不用“寻根文学”“寻根派”这些词。文学总是因人而异,千差万别、各自为战,哪有那么多“派”?哪来那么多齐步走和团体赛?但是理论家也要吃饭,要出论文评职称,而且说什么都无须作家来审核认可。有些教授硬要说这“派”那“派”,我们也只能听听就好。

但现在时代不一样了。虽然刚才何老师赞扬《人生忽然》,但一万多册只算是寥寥落落的掌声,哪怕加上何老师这个最响亮的掌声。(何立伟:我曾经写过一篇文章,意思是真正的好文章是流行不起来的)相比1980年代的文学盛况,还是属于惨不忍睹。现在的读者要什么呢?大多数的畅销书读者是要穿越,要玄幻,要宫斗,要机甲斗士,要霸道女总裁……所以我们也得认命。很多人只要娱乐,要把娱乐进行到底,不希望作家整这些让他们头疼的东西,自有他们的道理。我们不能站在所谓文化精英的立场上去强求统一。大概一百年前,我国的文盲率是80%左右,连好多军队里的营长和连长都不识字,需要带一个文书官,帮助长官看公文和看地图。现在呢,我国的文盲率降到了4%,高校的毛入学率已接近五成。这不像以前,那时候托尔斯泰见到某伯爵坐着马车来,如果对方不下车行礼,托尔斯泰是可以生气的,因为作家是无冕之王,是权威的社会代言人,地位不是一般的高。但自从有了互联网,有了高入学率,全民写作已有理论上的可能,“小镇上的托尔斯泰”一抓一大把,小说有什么了不起?

我1988年到海南创业,才一步步体会到时代的大变。那时候海南穷啊,省会城市连街上的红绿灯都稀罕,到处都是明沟流水,就一个大集镇。我们去办杂志,只能“自我滚动”,财政不给一分钱。我自己的一点积蓄,5000块钱,给自己发工资很快就发没了。当时的文化人哪懂市场经济?市场经济根本不是什么沙龙里小资青年的诗和远方,而是有牙齿的,要吃人的。我们一头扎下去摸爬滚打,向商人学习,向工人、农民、基层干部学习,才慢慢摸到一点门道,甚至最终把杂志社办成了利税大户——那时潘石屹、冯伦等资本大佬在海南还没发迹,还在街头巷尾吃大排档。我就是从那时候,才知道什么是市场,什么是文化产业和通俗文化。我那几年没写什么作品,但并不后悔,因为我接触各色人等,人生补课也是我重要的收获。

话说回来,我觉得文化精英理应承担一定的社会责任和道德义务,但读书识字全民化以后,你要求每个人都成为鲁迅和曹雪芹,这有点苛求。特别是北、上、广、深那些大都市,很多打工族都“996”,加上通勤的三四个小时,回到家里已经累得像一团烂泥。他们的文学在哪里?我们在办杂志时,要求文章“雅事俗说”,要求把阅读难度在控制在中学生水平,尽可能给文章加小标题……就是不能让读者太累,要体谅他们的累。这里有一个群众观点,一种人道主义的关怀,不能把老百姓娱乐和轻松的需求视为罪过。当然,这种文学的平民化、大众化并不是文学的一切,更不意味着大家天天都去做白日梦,比如一个屌丝逆袭,总是遇到好心美女,或者总是遇到大笔遗产……要是美女不好心呢?要是没遗产呢?这故事就不讲了?可见,白日梦就是只见“贼吃肉”,不说“贼挨打”,是自我精神催眠和智商低幼化。我们至少还需要一部分作家,把现实掰开来看,把灵魂掰开来看,直面人性、社会、历史中艰难和沉重的一面。这样的写作,不可能像有些网络写手一样,动辄几千万字,像网络游戏的过关打怪,不怕重复因此没完没了。像何立伟他写小说,用笔墨最省,我们以前开玩笑说他那是写小说“绝句”。事实上,对重复、雷同、白日梦能不能保持忌讳,有没有审美的洁癖,通常表现了一个作家的修养程度,是区分所谓通俗文学和严肃文学的重要标尺。

现在很多大学教授在研究网络小说,以为互联网+是高科技,肯定代表了未来,这可能简单化了一点。互联网+也有搓麻将和“斗地主”。你不能说一个社会不能容忍搓麻将和“斗地主”,但也不能说这就是高雅,是新式经典,是文化的核心和高峰。那也大可不必。作为一个文化从业者,我们的标杆在哪里?我们的目标和方向在哪里?……那是另外的问题,我们以后有机会还可细说。至少,我们需要文学的多种尺度。你要像何立伟一样写绝句,我赞成。你要是实在是没饭吃了,要写畅销的网络小说,我也赞成。如果还有饭吃,在这个前提条件下,我们还是要多讲讲修养,讲讲现实的难点和痛点,讲讲精神的高度和深度,朝着自己认定的方向前进。这恐怕是我们写作人的一种职责和专业要求。

本文根据2022年1月9日韩少功与何立伟在《人生忽然》新书分享会上的发言录音整理而成,经本人审阅修改