何向阳:当我们谈论世界文学时,我们在谈论什么

世界文学,不只是东、西方文学的总和,它注定还有一些别的什么,那些还没有形成文学系统与文学写作,还没有被我们肯定,被我们认识,没有引起我们注意,但切实构成并改变了我们的东西,比如想象,比如虚构,以及虚构所依存的无垠世界和我们的有限认知。

世界,本身已是一位巨大的“原创者”,我们的文学“原创”只能基于对它的描摹与速写之上吗?

当然不是。

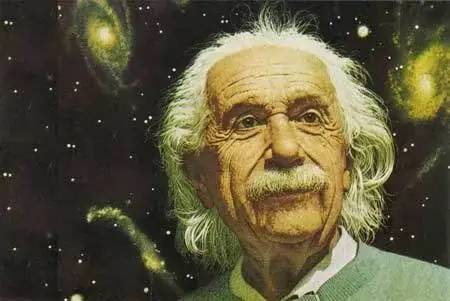

意大利理论物理学家卡洛·罗韦利在一部著作的开头回顾了二十世纪之初——一九〇五年——一位伟大同行向《物理学年鉴》投去的三篇论文:第一篇讨论原子的存在,第二篇奠定量子力学的基础,第三篇提出狭义相对论。三篇论文中的任何一篇都能使论者本人获得诺贝尔奖。我在说出论文作者的名字之前,诸位已经猜到。是的,爱因斯坦。从我书架上的《爱因斯坦文集》第一卷可以查到包括卡洛·罗韦利提及的四篇论文——一九〇五年三月完成的《关于光的产生和转化的一个猜测性观点》,四月完成的《分子大小的新测定法》,五月完成的《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》,而提出狭义相对论的是六月完成的《论动体的电动力学》。这些凝聚着可观创造力的研究似乎都在为另一理论做着积淀,十年之后,一九一五年十一月,广义相对论破壳而出,以致同为物理学家的列夫·朗道称其为“最美的理论”。如果用最通俗的话来解释广义相对论,它大约可以由这样一些颇富诗意的句子构成:

“引力场不弥漫于空间,它本身就是空间。

空间不再是一种有别于物质的东西,而是构成世界的物质成分之一,一种可以波动、弯曲、变形的实体。”

但这些看似胡言乱语的思想,在距今整一百年前的一九一九年被一一证实。

爱因斯坦和宇宙

世界由于一个科学家,重又变得绚丽夺目。“在这个世界里有发生爆炸的宇宙、有坍塌成无底深洞的空间、有在某个行星附近放慢速度的时间,还有像大海扬波一般无边无际延展的星际空间”,它们都和一朵花的开放、一棵树的生长、一声婴儿的啼哭、你我间愉快的交谈,共同存在于一个世界上。当我们出神地观望着这些变幻莫测、惊喜无限的景象时,那变化着的宇宙也同时与我们心中的曼妙图景形成对衬。没有爱因斯坦,我们的文学,可能会是另一个样子,因为我们眼中的世界是另一个样子。当然,爱因斯坦没有改变世界——世界还是它本来的样子,爱因斯坦改变的是我们看待世界的态度,简而言之,他改变的是我们长久以来对于世界的因循守旧的看法,他改变了我们的世界观。

而这种改变,想一想惊心——距我们现在也已过了一百多年。

世界,不再僵化板结,而是灵动莫测,世界不再清晰可辨,它呈现给我们瑰丽多姿、惊世骇俗的“容颜”。这是二十世纪的科学所带来的大翻转。这个爱因斯坦式的翻转,重新引爆了文学的想象力。就此意义而言,如果没有二十世纪的爱因斯坦,就不可能有二十一世纪中国的刘慈欣和《三体》。也不可能有科幻文学的今天。

当然,科幻小说并不是二十世纪唯一的受益者。在安德烈·塔科夫斯基的电影《安德烈·鲁勃廖夫》中,我们看到艺术对于空间的无穷性的探索。电影的可见部分是故事开端——一群人绑紧火堆上方的气球而企图飞起来的狂热场景。农民飞行家叶菲姆想通过这种原始的办法脱离地面却最终跌落在地。那是一个连农民都生发着超拔的想象力的年代,重重地摔落在地的这种现实的失败,并不能够阻拦艺术家在自己的领地中发挥想象力。在《镜子》中,我们看到了由梦境、照片、诗歌多种元素共同串起来的对于母亲的回忆。这种将时间之镜通过空间图示翻转的做法,未尝不受到空间即引力场的启示,而把这种启示发挥到极致的,是塔科夫斯基那部放在今天来看也同样极端前卫的电影《索拉里斯》。这部改编自斯坦尼斯拉夫·莱姆的小说之所以对塔科夫斯基构成吸引,并不在于它科幻小说的外识,而在世界的可知性这种深刻的哲学如何用精确的心理构想获得不一般的表达路径。

导演塔科夫斯基表示:“对我来说,科幻电影、历史电影和当代电影没有什么区别……最现实主义的情节(总是编造的),总是空想的产物,而一个真正艺术家的思想与观念总是有关时事和潮流的,它们总是现实,无论这些思想可能采取怎样不可能或超自然的形式。毕竟,真正的现实主义不是复制任何特定的生活环境,而是现象的展开,是它们的心理或哲学性质的展开。”我想,这段话同样适用于物理学。物理学的指向性在我看来,从来不是落地为“物”的,而是物中之理,是在茫茫空间中指向的那个不断变化的、永动的现象或规律。《索拉里斯》写了一位宇航员在与世隔绝的巨大无着的空间中的自我迷失与亲情记忆,塔科夫斯基拍摄时,斯坦利·库布里克已于一九六八年发行了《2001:太空漫游》。这部电影今天已然进入电影史与教科书,但是我要说,塔科夫斯基的《索拉里斯》更值得一看,它探索的是人与自我内空间的深层关系,而不只提供人所向往的宇宙外部空间的无边无际。

《镜子》剧照

对于一颗星星的见解,哲学家齐泽克说:“与索拉里斯星的交流……失败不是因为索拉里斯星太陌生,不是因为它是无限超越我们有限能力的智力的预兆,和我们玩一些反常的游戏(游戏的基本原理永远在我们的掌握之外),而是因为它使我们太接近我们自己内在必须保持距离的东西,如果我们想维持我们的象征宇宙的一致性。”而针对这一世界本质,一位叫鲁米的波斯诗人写道:

“有一颗恒星在形式之外升起。

我迷失于那另一个世界。不看

两个世界,是甜蜜的,融化于意义之中,

就像蜂蜜融化于牛奶之中。”

而他在另一首诗中,这样表述:

“这一刻,这份爱来到我心中休息,

许多生命,在一个生命之中。

一千捆麦垛,在一颗麦粒之中。

在针眼里,旋转着漫天的繁星。”

鲁米生活于十三世纪。距今七百年的诗句里,难道不包含着二十世纪的物理学家关于宇宙的认识?!

我现在似乎明白了为什么理论物理学家卡洛·罗韦利在《时间的秩序》一书的三个部分十三个小节的叙述与论证前,都首先引用古罗马诗人贺拉斯《颂歌集》中的诗。每章开头的诗之引用,或许都在暗示着某种科学与人文之间古老的相通与默契。要知道,贺拉斯谈论时间的时候,鲁米远没有出生,而鲁米谈论星辰的时候,爱因斯坦之于世界的关系也尚未建立,他们之间,大约都相隔有不止七百年的光阴,但是,世界就是这么微妙,仿佛冥冥之中,他们相互能够倾听并且听见。或者说,贺拉斯、鲁米、爱因斯坦,当然还有更多的人,在宇宙间的链条不仅从未中断,而且还会延绵无尽。繁星之下,你若仔细听的话,你会听到人类所有包含于创造与想象中的窃窃私语与秘密回音。

科学家告诉我们,我们身边的所有物体都由电子、夸克、光子和胶子组成,它们是粒子物理学中所讲的“基本粒子”。那么,“夸克”一词又来源于哪里?它的出处,当然是科学家默里·盖尔曼的取名,但“夸克”的灵感来源的确是文学的——詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼根守灵夜》中有一句人物对话:“向麦克老大三呼夸克!”如果不是对照阅读,又有谁知道这位文学家对于现代物理学的词汇学上的贡献呢?一九八二年,乔伊斯诞辰百年,《纽约时报》推出纪念文章,把乔伊斯在西方现代文学中的地位与爱因斯坦在物理学中的地位相提并论,认为“现代文学如果没有他”,将如同现代物理学没有爱因斯坦一样不可思议。

看来一切渊源有自。

我们完全可以大胆假设,在今天成为了天体物理学家的人,在几千年前的古代,极有可能就是中国的老子或庄子。当然,这种假设里也有待于证明它的“黑洞理论”。

我们已然知道人类自己在宇宙中的位置,我们真的知道吗?

比起以亿为量度的光年纪事,人类的纪事也只有几千年,而我们每一个个体的生命,据现代医学估算应有一百五十年。在这样一个仍然有限的生命长度中,人类从来没有停止过对于时间的追问。知道这一点,我们就会明白,史蒂芬·霍金的《时间简史》虽然石破天惊,但并非毫无来源,它也是永动的时间中的思想一环。时间在永动之中,没有终结,物理学中,没有任何物体对应于“现在”这个概念。然而我们细小而强韧的生命,却是由一个个如粒子般的“现在”构成的。

那么,什么是“现在”?它的答案也许不必去物理学的著作中寻找,普鲁斯特的《追忆似水年华》就提供了很不错的答案。“现在”,它在文学中的停顿,也是虚妄的,但文学通过语言可以暂时将其锁定:“此时此刻。”真的有这样一个停止不前的时间吗?当然不,“此时此刻”仍在运动之中,文学中所固化的以小时或者天数计量的时间,只是物理意义的。在这生生不息的时间长河中,哪怕就是“现在”这一刹那,也包含着过去与未来,包含着人类的不可磨灭的记忆和面向。“现在”不可停留,一切时间中的事物无不如此,在《浮士德》的终章,浮士德博士喊出:“美啊,你停留一下。”而时间的停留就是终止和死亡,时间不可能终止,终止的只能是个体的生命,而这时宇宙的生命仍在持续,或者说个体的生命归入宇宙的生命之中,并未终结,仍在持续。

时间的非物理性的发现,也不是二十世纪的专利。早在公元三百和四百年时,写《忏悔录》的奥古斯丁就说过:“它在我头脑里,所以我才能测量时间。我千万不能让我的头脑坚信时间是什么客观的东西。当我测量时间的时候,我是在测量当下存在于头脑中的东西。要么这就是时间,要么我就对它一无所知。”的确,时间的延续性有主观性的一面,正如品尝玛德莱娜蛋糕的下午,它包含了这美味的蛋糕进入我们唇齿之前的漫长过程,同时也包含了普鲁斯特写下这一片断的那一瞬间到现在——我们阅读时所激起的所有个体的不同感受。时间如大海波澜,无休无止。那么,“现在”,“此刻”,就变得如此重要,我们的所言所为,无不在未来的面貌中呈现出来。如果我们承认时间的永动性,那么,置于今天的我们,无疑是手握未来钥匙的人。

哲人曾言:你给我一个苹果,我给你一个苹果,我们每人手中还是一个苹果。而你给我一个思想,我给你一个思想,我们每人所拥有的是两个或大于两个的思想。想象力也是如此。你能断言《海底两万里》与当今海洋科学与地质科学的观测与发展毫无关联吗?你能判定《小王子》中有关另一个星球的故事与爱因斯坦的广义相对论绝对无关吗?你能肯定达利画中的弯曲时钟真的与物理学中的“时间”观念毫无关系吗?而我在二〇一四年二月于一万米高空从广州飞往北京的航班上拿出随身背囊中王蒙的《明年我将衰老》一书,读到他描写的甘肃省平凉市的崆峒之行时,不禁泪流满面:

“与天合一,与云同存,再无困扰,再无因循。多么伟大的黄河流域!我在攀登,我在轻功,我在采摘,我看到了你……我看到了蝴蝶与鸟,我闻到的是针叶与阔叶的香气,我听到的是鸟声人声脚步声树叶刷拉拉。我这里有黄帝,有广成子,有衰老以前的肌肉,有不离不弃的生龙活虎,愿望、期待、回忆、梦、五颜六色、笑靥、构思策划,邀请函件,微信与善恶搞。有渐渐出场的喘气。当然不无咳嗽。本应该成为剑侠,本应该有仙人的超众。我将用七种语言为你唱挽歌转为赞美诗。我已经有了太极。即使明年我将衰老,现在仍是生动!明年我将离去,现在仍然这里。你走了,你还是你,谁也伤不了你。我攀登,我仍然山石继世长。哒哒哒哒,我听到了自己的拾级而上的脚步,我像一只小鸟一样地飞上了山峰,登上了云朵,我绕着空同——崆峒飞翔了又是飞翔了。”

当痛失所爱,万般不舍,总有一个空间会盛下爱,也总有一个空间会使思者与被思者相见。

古人讲:洞中方七日,世上已千年。谁来告诉我,这是古人的发现,还是今人对这曾是预言的过往的印证?!

今天,重读这些写于二十一世纪初沉痛而绵长的句子,让我想到鲁米的另一些诗句:

“没有“我”和“你”我俩都是你我俩都是我。

你是我的灵魂吗?

你是我的吗?

你是我吗?”

鲁米写下这些诗句时在十三世纪。两位写作者有近千年之隔。

世界就是无数个巨大的空间的组合。目前为止,人类关于宇宙与生命的所有答案都并不完全。

除此之外,我们不可能知道更多吗?

在此,请允许我引用某日午后我们一直在谈论的一位名为韩东的中国诗人的新诗集《奇迹》中的诗:

“当他和我们毫无隔阂

我们却与他相距无垠”

对于这个无边无际、充满奇迹的世界,对于已将这一世界落在纸上的几千年的文学,作为一个置身于此时此刻的书写者,我们准备好了吗?

文学当然向作家要求很多,但最重要的一件,就是你的世界观的边界。

(原载于《世界文学》2022年第2期,责任编辑:高兴)