一本以临床护理日记为基本素材的书 女儿笔下的文坛硬汉萧军

重温《萧军最后的岁月》

4月23日,世界读书日。

79岁的萧耘大姐,忽然快递给我一本出版于12年前的书:《写给父亲爱的记忆——萧军最后的岁月》。

“周家望,读书日,送你本书吧。绝对的好书,这本书以前跟你念叨过,没给过你吧?你抽空好好读读。那时候我写得真好,现在写不出来了。”

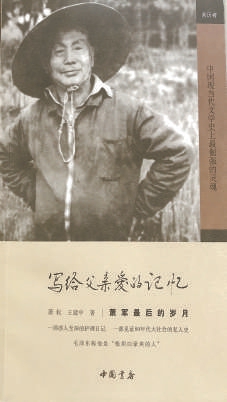

萧耘寄来的这册由中国书店出版的《萧军最后的岁月》,还是毛边本的。书的扉页上,萧耘用铅笔写着“萧耘自用。2010.8”,书的尾页上是萧耘的先生王建中的铅笔笔迹:“仅存毛边本样书,概不外借。请见恕。”足见“耘中”二位对此书的重视。

如此厚赐,我焉能等闲视之?赶紧取出国维兄赠我的“家望所得”四字藏书章,恭恭敬敬地钤在萧大姐的笔迹旁,也算海内孤本,传承有序了。

之所以说到毛边本,是因为它与鲁迅先生颇有渊源,大概率是鲁迅先生从日本留学归国后引进的。毛边本的出版样式,源于欧洲,传到东瀛。据白化文先生考证,中国的毛边本的“始祖”,是鲁迅、周作人兄弟的《域外小说集》。鲁迅先生对毛边本最为垂青,他曾自诩为“毛边党”。他生前的多部著作,都是以毛边本面世。而萧军、萧耘父女两代,又先后以出版毛边本的方式,延续着鲁迅先生的文化美学倾向。

所谓毛边本,就是印刷的图书装订后不切光,书页之间只裁地脚(既利于上书架,又利于入刀裁),留着天头和翻口“右牵上连”,以示这是从未读过的新书。第一位读这本书的人,必定左手握卷,右手执裁纸刀,读完一页,再裁开一页,宁心静气,边读边裁。裁的时候,刀走书边,沙沙作响,裁开后,有趣的照片、绘图和意想不到的故事,纷至沓来,就像孩子们开盲盒一样。

显然,萧耘这本书,读起来却没有那么轻松,而是异乎寻常的沉重。

可以说,《萧军最后的岁月》是萧耘用文字和照片拍成的纪录片,其中注满了父女亲情,湿漉漉的,热腾腾的,像海底岩石上那涌动不息的温泉。

无处不流淌着汗水、泪水和热血!

三十年前,我到北京市文联工作后不久,就结识了这位被我戏称为“大火球”的萧耘大姐。很快,又认识了她身旁多才多艺、温润儒雅的王建中先生。我在《茂林居里两神仙》一文中,曾详述过我和他们的二十多年的忘年之谊。

萧耘是萧军的二女儿,相貌、体态、性格、气质,皆有乃父风范。她与萧军既有父女之因,又有师友之缘。如果说萧军是鲁迅先生的狂热追随者,那么,萧耘王建中夫妇就是萧老爷子的超级粉丝团。

萧军辞世三十多年来,他们夫妇按照父亲的遗愿,保管着萧军日记,捐赠了他的手稿、收藏和所用过的器物,编辑出版了20卷900多万字的《萧军全集》,为此投入了生命中的绝大部分精力。不管是在茂林居的书山之下,还是在通州美然百度城、顺义裕龙花园五区租住的寓所,乃至在昌平十三陵温馨老年公寓的仙人居,我每次造访,都看到这个“耘中组合”,戴着蓝布套袖,伏案赶稿子、校书样。见我来了,只当是茶歇时间到了,一杯在手,三人闲坐,几乎所有的话题,都离不开鲁迅先生和萧老爷子。

《萧军最后的岁月》一书,就是他们客居顺义时完成的。或许对于萧耘来说,这本书是对她深爱的父亲的最好的纪念,因为字里行间,无处不流淌着汗水、泪水和热血!然而就是这样一本以临床护理日记为基本素材的书,依然保持着萧氏文风中惯有的豪迈与达观:萧军重病期间对子女们曾说:“死,也要死得艺术,死得有气派。纪念,也要纪念得艺术,不要哭哭咧咧的,凄凄惨惨的,我喜欢愉愉快快的!我想把我的身体捐献给挽救过我生命的海军医院,作为病理研究之用;如果癌细胞没有侵害到骨骼的话,我想解剖制成标本,送回老家萧军资料室或送给医学院,让学生们当作教具。据说,解剖用的人体远远不够用……若不然,就分别将皮肤、角膜等可用的器官尽可能地利用起来吧……”

萧军还说:“他们都以为我是李逵,手持两把大板斧到处乱砍!其实,他们还没有真正地理解我,我也并不是那么样的莽撞和单纯!我有我的思想和理想,我不是只凭感情用事的,我也不是计较个人恩怨和区区琐事的……”

在海军医院住院部的走廊里,穿着病号服练八卦掌的萧军,身前身后还是百步的威风。

萧军身染沉疴之际,到了吃什么吐什么的地步,他却满不在乎。“吃着建中带来的西瓜,新鲜可口,‘就是吐出来,也是西瓜味儿!管他呢!’爸边说,边吃,吐就吐!”

……

尽管萧军异乎寻常的坚毅性格,如同一名勇敢的战士,但病痛的折磨,仍旧让他饱受苦楚和无奈。随着萧军临近生命终点的记录,萧耘那白描式的情景再现,简直让我不忍裁开书看下一页。因为不知道下一页里的萧军老人,需要再打几针“强痛定”止疼,腿脚上的水肿到了什么程度,肿块如何迅速在全身肆虐扩散……将心比心,看重亲情的人,又有哪个不为之扼腕痛惜呢!以至于我都不忍心把那些渗血的文字摘录于此。

面对萧老惨淡的病程,最为悲伤的莫过萧耘。她既是萧老晚年的工作助手,也是萧军最信任的亲人,更是被父亲亲手接生下来的女儿。萧军曾在《寄耘儿(并序)》中写道:“一九六九年一月五日(星期日)次女耘儿来探我,携其亲手所制棉背心一件畀我,并言所制粗劣。余心感极而悲,成诗一章以纪。时正隆冬‘二九’风怒雪飞时也。暖背暖心亦暖胸!一针一线总关情。刘庄遥记生儿夜,驿路频听唤父声!幼爱矜庄无二过,长怀智勇继家风。此生有汝复何憾?热泪偷沾午夜醒。”父女亲情浸满其间。

自从萧老患病住院,萧耘在照料老人和联络奔走各方之余,还专门准备了护理日记本、胶卷照相机和录音机,随时记录下与父亲有关的林林总总。从1987年6月萧军住院到1988年6月22日辞世,整整一年。萧老临终,还把一应未了的文事,交由萧耘夫妇办处。世间孝顺的儿女千千万,试问能做到萧耘这样的有几人?有时候,我甚至觉得,萧耘王建中二人,这辈子简直就是为萧军老爷子活着的。当然,这对于萧老来说,也是一桩可遇而不可求的幸事,因为不是每一位对社会进步做出过贡献的名人,都有这样克绍箕裘的哲嗣,愿意把自己毕生的精力和心血,放在父辈的未竟事业上。从另一个维度讲,萧老也是幸运的,都说久病床前无孝子,但萧军的六个子女连同他的儿媳、女婿,无一不是尽心竭力、细致入微地在床前尽孝。萧氏家风,由此可见一斑。

“只有诗,才是写给我自己看的”

记得15年前的一个夏日,由萧耘王建中历时近20年整理编辑的《萧军全集》出版,中国作协和北京市作协特地在中国现代文学馆,联合举行了纪念萧军百年诞辰暨《萧军全集》出版座谈会。萧老家人、生前友好和作家学者100多人参加了大会。应萧耘之邀,我到场一睹盛况。那天的萧耘,兴高采烈,笑逐颜开,还是那个“大火球”的形象,从她的笑容里,我读出了她完成父亲的嘱托后,那如释重负的满足感。

为了向这位文坛硬汉表达敬意,那天我斗胆步萧老暮年所作七律原韵,献诗一首:“佩剑从文赤胆过,深情铁笔耀星河。白山黑水遗民泪,卷地滔天怒海波。八月乡村曾血染,百年世事未传讹。至今瘦骨铜声振,慷慨平生正气多。”

萧老曾经对萧耘说过:“我的文学道路,是由旧体诗起家的,我至今仍喜欢我的这些旧体诗。小说,是写给旁人看的;只有诗,才是写给我自己看的。”

余生也晚,对旧体诗词也是一番痴迷。萧军的旧体诗词,读来兴味盎然,不但格律严谨,而且境界超拔,带有鲜明的艺术个性:“一啸群山百兽惊,苍茫独步月朦胧。饥寒历尽雄心老,未许人前摇尾生。”这不就是萧军自况吗!“铁骨杈枒托地坚,风风雨雨一年年。秋来结子红于锦,何与闲花斗媸妍。”萧军的风骨与孤傲,在诗中表露无遗。“不叩不鸣一老钟,秃柯古寺自凌空。沧桑风雨行经惯,应是无声胜有声。”怎么读,都是萧军在说他自己。

2016年,北岳文艺出版社出版了“民国诗风”《萧军集》。“耘中组合”曾赠我一册,从上世纪二十年代的“酡颜三郎”到八十年代的“了翁”,横跨半个世纪的吟咏,诗人的遭际、性格、志向、心迹、情趣,多在诗中展现。1986年,萧军住院前后,曾作《封笔别坛》一首七言古风:“小凤清于老凤声,迢迢风雨代不同。年逢八十双拱手,封笔别坛号了翁。”这首封笔之作,虽是语带调笑,亦显晚年孤寂之情。

萧耘在《萧军最后的岁月》一书中,不但引用了萧老自况的诗作,也援引了其他作家对他的描摹,使没见过萧老的读者,如见其面,如会其神。著名女作家叶文玲在《老钟》一文中写道:“我想起文艺界盛传王蒙的一句戏言:我们作家队伍中,只要有这一老一少在,大家就有了安全感——一是萧军,一是冯骥才。的确,身高一米九的大冯和身躯像铜钟的萧老,不用问他武功如何,光看外表都极像身怀绝技的力士……最有意思的是手中的拄杖,大概也是女儿特意关照,所以他一走动,便象征性地提了这根以防不时之需的手杖。但手杖对于他,更多的时候是多余之物。所以,他往往不用它来拄地,倒像武松提哨棒似的,提着手杖稳步前进……”

尽管关于萧军的话题至今不断,甚至看法不尽相同。但萧军作为一位勇于面对生活困苦的行者,一位中国现代文坛不好惹的硬汉,一位具有进步思想和独立精神的知识分子,是有广泛共识的。不难看出,萧军的一生始终把他的恩师鲁迅先生作为精神支柱。诚如萧军自己所说的那样:“鲁迅先生,是我平生唯一钟爱的人,一直到我死的那一天,我都钟爱他。他是中国真正的人!”