《红星杨》:战争题材儿童文学中的诗性力量

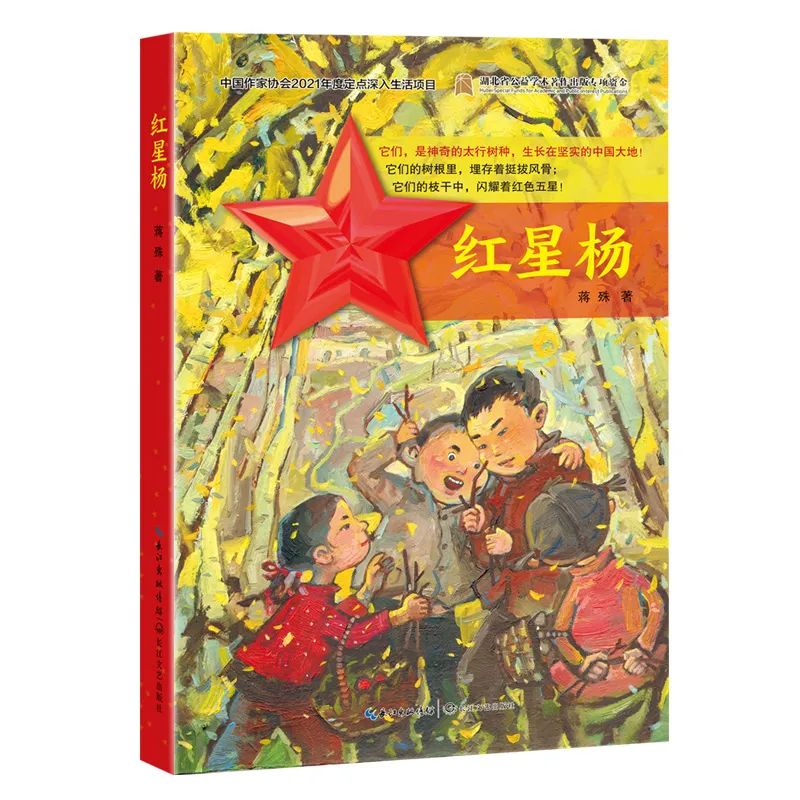

《红星杨》

蒋殊 著

长江文艺出版社

在这个万物生长的春天,衡水市青少年作家协会顾问邓迪思老师就《红星杨》的创作,和协会名师团讲师蒋殊老师的对话深入展开,从中我们会感受到知名作家创作的心路历程,写作理念的引领,写作方法的融入,读懂了,悟透了,我们的心也可以在笔下的作品里从容地生长了……

——编者按

邓迪思(以下简称邓),蒋殊(以下简称蒋)

邓

蒋殊你好。首先祝贺你的首部儿童小说《红星杨》出版,众所周知你是一个出色的散文作家,是什么原因促使你开始儿童小说创作呢?

蒋:首先千万不敢用“出色”这个词呀,优秀的人太多,我只是努力在这条路上前行的小小一员。其实这些年,我写了一系列报告文学作品,比如《重回1937》《再回1949》《沁源1942》《天使的模样》。而你在5年多以前给我写过一篇评论,是谈的微小说《自己的墓葬》。今天你却用散文作家来表扬我,是不是我更适合散文写作呢?想想也是,我的第一本书是散文集《阳光下的蜀葵》,我也是通过这本书走进读者视野的。我进入年选的多篇文章,以及中学一些试卷里的文章,也全部是散文。这么多年来,出版的书大多是报告文学,报刊发表的作品大多是散文,现在又尝试儿童小说,还真是一直在乱写。不过不管怎样,散文总会是我坚持下去的文体。

至于为什么要转向儿童小说,我可以说是被“逼”的吗?我的第二本书《重回1937》出版之后,结识了长江文艺出版社首席编辑陈彦玲,她是负责少儿文艺的。或许是,她以一个优秀编辑的敏锐眼光发现我的少儿写作潜质?总之在她为我策划了《再回1949》《坚守1921》两本书之后,便希望我创作《红星杨》这部儿童小说。当然我第一时间是抗拒的,怕完成不了,但一是没挡得住她真诚的说服,二来之前她约定的另一部儿童小说还搁在那里。再加上红星杨也是家乡的树,其中蕴含着太行精神,因此从内心来说也愿意写出来。从体裁上,写了多年报告文学,创作前都有大量的田野调查,无数次翻山越岭的行走,实在有些太累,于是决定,尝试一下小说吧。

我想说的是,我一点不后悔这次尝试。尽管过程有些难,最终还是满意的。下一步,我还会继续儿童文学,因为作品创作完成后,一些业内师友都给了极大的认可与鼓励。另外还有两个好玩的评价让我越加坚定了写下去的决心,一个是电台主播马莉(《沁源1942》全书播讲者)与她的好友在背后谈起时,说蒋殊是个简单的人,脑子只开了两窍(哈哈,好久没见她,也没问过她人的脑子一共有几窍);另一位是我早年结识的忘年交、著名散文家谢大光老师,他在《阳光下的蜀葵》序言中曾写道,“蒋殊写作算不得勤奋”,他没想到,这么多年我这个不勤奋的人被“逼”成别人眼里勤奋的人。当他看到我创作儿童小说时,连连说适合,理由是我有些单纯,看不透成人世界里许多东西。

这很好,这也真好,感谢他们懂我。而我,从小就非常非常喜欢孩子,我愿意,以文字的方式,走进他们的世界。

邓

多数红色题材有高大上的一面,亦有刻板的一面,而你创作的《红星杨》委婉、细腻、饱含深情,摆脱了传统红色经典的套路,别具一格。杨留贝等几个孩子寻找“红星杨”的经历成为全书的主线,八路军的抗日活动形成一条若隐若现的辅线,而前者为虚构的故事,后者为历史的真实,形成了一种“以虚写实”的特色。能否请你讲讲这样建构的初衷,以及把“红星杨”推上前台的原由呢?

蒋:非常感谢你对作品的准确定位,每每听到这样的提炼,就特别佩服评论者的精准视角。其实我初始写作时是乱的,除了清晰的“红星杨”,一切都是模糊的,结构更是,始终不知该如何布局。但经过“红星杨”一次又一次在脑中成长,从发芽到落下一地黄叶最后被大雪覆盖,它们的生命与精神也渗进我心里,再加上期间与几位老师的交流请教,最终三易其稿,终有了今天的面目。这本书的主角是孩子们,所以必须以孩子们为主线,而红星杨只是他们于玩耍时无意当中发现的,成了属于他们的秘密,这就有了神秘色彩。然而只让他们固守这个秘密,也只是小孩子之间的游戏,因此这秘密必须触碰另一个群体,那就是成年人。对我党地下工作者与八路军战士来说,那一村一墙的“红五星”有一种强烈的象征,这些图案让他们惊喜又担心。然而这还不够,两拨互相喜爱“红五星”的人,起不了冲突,因此敌人来了,这就是正在太行山中入侵的日军,这耀眼的“红五星”刺了他们的眼,于是展开大铲除。这骨子里刻着“五角星”的“红星杨”,便不再是单纯的树的形象,是一种象征,是人们的精神支柱与信仰,更是一种无法战胜的力量。其实这也是我在多年以后,以儿童小说的方式把“红星杨”推上前台的最根本原因。在太行山人心里,“红星杨”就是这样一种有意义的存在。

邓

在第一章“杨林沟的旋风”中,你花了约三页的篇幅描写风,风在其后章节中也多次出现,并且充满隐喻、象征的色彩。这样细腻的描写很少在儿童文学中见到,多数儿童文学是以情节变化为主,追求快节奏的。据我所知,类似的儿童小说并不多见,法国作家勒·克莱齐奥有一个描写儿童的短篇小说《从未见过大海的人》在描写海时也使用了这样细腻的描写。你以细腻的文笔描写风有何用意呢?小说中的风又有什么象征色彩呢?

蒋:这场风,也是在一个偶然时间冲进我脑中的,随后便哗啦啦冲开这部小说,铺天盖地倾泻而下。如何这样细腻,有什么象征,那一刻并没有多想,是写着写着就收不住手,最终成了我随着风跑,跑向杨留贝,跑向杨红叶,跑向杨柳笛,跑向白雪,跑进从一个一个门里慌张出来的人们,跑进杨林沟,又跟着留贝爷爷跑跌跌撞撞跑回家……那一刻只觉得该来一场风,风来了,大事不好了。至于后面发生什么,或许风停了就知道了。

邓

在第四章“天上掉下王小麦”中,有一段日本侵略者将哭泣的小女孩小麦扔下山沟的描写,其中用了优美、弯弯的弧线等词汇,在描写残暴罪行时用唯美的笔调写,让我想起美国后现代主义作家梯姆·奥布莱恩的短篇小说《如何讲述真实的战争故事》中的一个场景,雷蒙误踩地雷时,他的身体飞到树荫上,仿佛阳光托起他,飞到长满苔藓、藤条、白花的树顶上。你们同样以诗意去冲淡残暴的现实,为什么要这样写呢?是为了获得更大的文本张力吗?

蒋:想马上找来梯姆·奥布莱恩的这篇小说看看呢。于我而言,这样表述是我一贯的风格,比如之前的《重回1937》《再回1949》等,期间涉及的血腥场面,我都采取的隐晦的,或者是你说到的唯美笔调。我只觉得,战争已经足够残忍,我们今天再用残酷的语言与画面,要达到什么样的效果呢?再说,无论语言再生花,也不会写出战争真实的残酷。此外,我从来不是为了重现战争场面而写战争,我只是关注战争中的人。我的笔下,所有的牺牲者都是美的,善良的,伟大的,我不希望他们死亡的瞬间是难看的,不忍目睹的。尤其是儿童文学作品,更不能用这样的描写,让纯良美丽的孩子在后来的纯良美丽心灵中留下伤痕。我们的主人公受伤了,或者死了,这是无奈的事,但我希望那一刻,他的伙伴,亲人,还有我们这些读者,看到的是他们美丽、高贵、神圣的一面。除了小麦,我这部作品中也有类似你说的雷德死亡这样的场景,就是之后红叶被日军所杀时,也是飞向树,我是这样写的,“随着红叶娘在身后的倒下,甩着红头绳奔跑的红叶突然凌空飞起来。身穿大红色夹袄的红叶,一瞬间成了一朵火红火红的花。她扎了两根红头绳的辫子,像两股泼出去的红墨水,‘刷’地射向两棵杨树。树红了,红叶红了。”

邓

小说中不乏乡村生活情趣的描写,比如第五章“布满村庄的‘星’”中就有一场精彩的公鸡掐架的描写,如果没有认真的观察是不会把细节写得如此生动的。但你在大城市生活,是怎样写出这样的乡村生活场景的?

蒋:我可是实实在在的农村孩子呀,我的散文集《阳光下的蜀葵》中,就是我17年乡村生活的写照与感受,那里面,有很多鸡飞狗跳的事呢。小时候,我掉进过猪圈,被狗追到上气不接下气,进过羊圈看它们如何睡觉,偷看过母鸡下蛋,几次被蜜蜂蜇到鼻青脸肿,还差点被一只牛角挑上天。因此,乡村生活我是熟悉的。然而斗鸡的真实场面,我还真没现场看过,但认真听一位老人讲过,而且,我对鸡那么熟悉,对连青蛙与老鼠都要斗的男子们那么熟悉,这斗鸡的场景,也就不是难事了。

邓

我注意到在很多章节中你引用了传统戏剧唱词,特别是《杨家将》中的唱词,杨家将征战辽兵与小说中八路军抗日救国形成了鲜明的呼应。我很好奇,你是一个戏曲爱好者吗?怎么这么熟悉这些传统剧目?这些传统文化对你的写作有什么启迪呢?

蒋:怎么说呢?我还够不上戏曲爱好者,但我与戏曲有很深的缘分。我的好朋友、作家王芳是典型的戏曲爱好者与专家,我在她的影响下也走进戏曲,不仅看过不少好戏,还参加过不少戏曲节目活动。我把书中的村庄定位为杨家后人居住的杨林村,就是为了村人身上有一种杨家人宁死不屈的精神,这样之后他们誓死保卫“红星杨“,就更加顺理成章。这些剧目,我并不是特别熟悉,也是多次请教王芳的结果。我觉得,这样一个小山村,这样一群人们,中间是必须也一定有这样一些戏曲存在,那是村庄唯一的娱乐也是认识外界的桥梁。老百姓的精神,许多是通过戏中人铸就的。“有生之日责当尽,寸土怎能属他人!番王小丑何足论,一剑能当百万兵!”这样决绝的唱词与风骨,我写的过程中都感觉到一股力量在上涌,何况是戏台下的人。因此我觉得,戏曲升华了我的作品,也丰富了我笔下的人物。

邓

当代儿童文学受西方文化元素影响较大,无论故事情节还是人物名字,多数带有西化的色彩,缺乏具备“中国元素”的作品,缺乏优秀的红色儿童文学作品。而你写的《红星杨》中,则充满了中华传统文化元素,其中的乡村生活描写给人一种亲切感。你对当代儿童文学“中国元素”的缺失有何感想呢?对儿童文学作家有什么建议呢?

蒋:我对当下的儿童文学并不熟悉,不过我理解你说的,现在许多文学作品西化色彩浓厚。但我知道的为数不多的儿童文学中,有中国传统文学的也很多,比如高洪波主席主编的《共和国童年纪事》,李东华老师的《少年的荣耀》《焰火》等,都有很深厚的中国传统文化,讲述的都是中国故事,表达的也是中国精神。作为一名刚刚在儿童文学道路上起步的作家,我没有资格提建议,只是觉得好作品都应该是鼓舞人的,书本里缺失的,需要另外的领域去填充,文学作品就是一种,儿童文学作品更应该承担起一种育人、树人以及价值观与精神培育的责任,因此,中国传统文化应该成为儿童文学作品中的关键元素。

邓

在《红星杨》中,充满了对乡村生活的热爱之情,在那样一个战乱的历史背景之下,我们看到,小说中的主人公,对杨林沟、红星杨、父老乡亲充满了深深的爱,你没有刻意强调仇恨,反之让爱成为全书的基调。你的文笔真实、细腻、诗意,虽然你是赵树理文学奖获得者,但细腻与诗意更像我们河北的孙犁,更像“荷花淀派”的文风。有爱、细腻、诗意是孙犁的特点,你喜欢孙犁的作品吗?你认为爱是生命的终极意义吗?

蒋:文学是没有界限的,“赵树理文学奖“获奖作品,也不一定全部是赵树理的风格。我在大概四年前专门去过荷花淀,自然是因为孙犁的文章。山西与河北距离如此近,同属太行山脉,有着相通的精神与文化,文字当然也是。我特别喜欢孙犁的文字,充满诗情画意,以及乐观精神,即便是十万火急的事情,也总是淡淡的;即便是战争,也富于浪漫气息。

如你所言,小说中,孩子们因为爱杨林沟,爱小伙伴,爱家人,而奋起护卫“红星杨“;村民们因为爱孩子,爱杨林村,爱一沟的杨树,最终甘愿以死捍卫家园;无意闯入的八路军战士因为爱百姓,爱那些闪闪的”红五星“,因此联手展开斗争……三方共同守护的,是一种信念,也是一种大爱。我始终相信,一部好作品的基调应该是爱,缺少了爱,就缺少了温度,也就拉开了与读者的距离。作者创作时没有爱,读者阅读时就感受不到爱。

尽管岁月不堪,还能被温柔以待,这难道不是活着的意义吗?换句话说,因为岁月不堪,更需温柔以待。爱,首先是一部作品的意义。作品就是生活,那么也应该是活着的意义,生命的意义。

对谈者简介:

蒋殊:中国作家协会会员,中国冶金作协副主席,太原市作家协会副主席,太行干部学院专家工作站领衔人,太原市文学名家工作室领衔人,现为《映像》杂志执行主编,衡水青少年作家协会名师团讲师。迄今为止在《人民日报》《光明日报》《人民文学》《中国作家》等大型文学刊物发表作品若干。著有散文集《阳光下的蜀葵》《重回1937》《再回1949》《坚守1921》《天使的模样》《红星杨》《少年时遇见你》等。曾获“赵树理文学奖”、《小说选刊》年度大奖及两届“长征文艺奖”。多篇作品收入人民文学、长江文艺、花城等多家出版社年度散文、随笔年选及排行榜;散文《故乡的秋夜》收入2014年苏教版高中语文读本。

邓迪思:作家、评论家。河北省文联期刊联盟创联部主任、郭小川文学院副院长、衡水市青少年作家协会顾问、河北省医药卫生文化学会生态康养文化分会顾问。鲁迅文学院河北青年作家高研班学员。担任中宣部重大立项、由人民出版社、研究出版社共同出版的大型丛书《讲好中国故事》——《把百姓健康当成天大的事》《最美诺言》《让文明之光照亮小康之路》《智慧门的金钥匙》《改天换地还看今朝》五本书副主编和撰稿人。在《文艺报》《散文选刊》、台湾《中国语文》月刊、哈萨克斯坦《国际文学》等期刊发表作品上百万字。