魏思孝:有了《王能好》这部作品,我心里多少踏实些

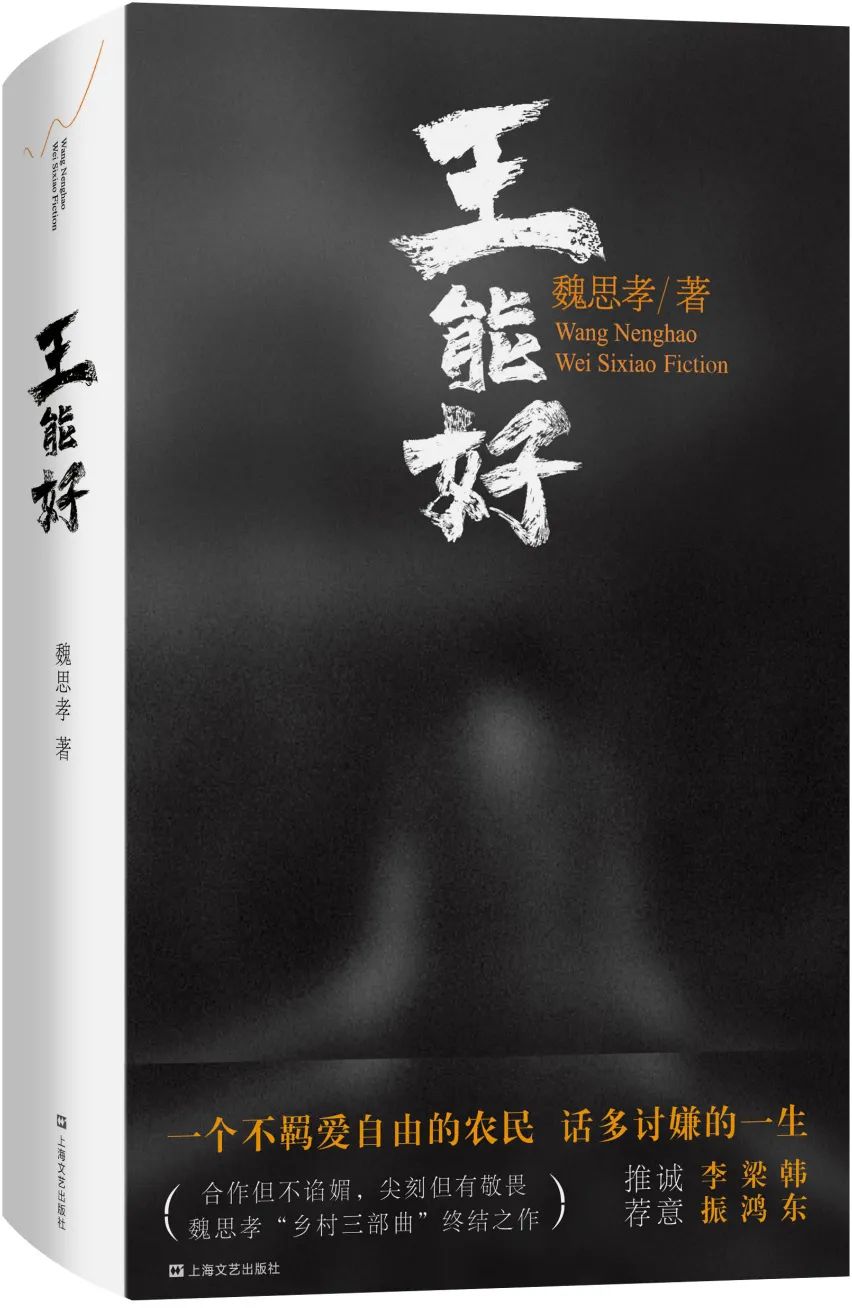

《王能好》

魏思孝

上海文艺出版社

2022年2月

如果我在三十五岁之前,没写出像《王能好》这样的作品,我对自己的写作是不满意的。现在有了它,十多年的写作生涯,也算有个交代。

这部小说起笔于2020年1月份,8月份完稿。交给上海文艺社的李伟长老师,他对最后的结尾提了些意见。到了年底,我又花了二十多天,在原来结尾的基础上进行丰富。如今通读全文,最后一章是我最满意的部分。

王能好的原型是我表哥,但小说中所述事情多为虚构。我的手机里,存有表哥的一段视频和几张生前身后的照片。关于他的生平,我已无力在这里着墨。在小说里,他是一双眼睛,带领我们去观摩当下的乡镇生活。在现实中,他存活在亲友的脑海记忆中,日渐模糊。

这部作品《王能好》在你的创作谱系中占一个什么位置?是否能简单谈一谈你的“乡村三部曲”的侧重点和特质?作为“三部曲”终结之作,你对《王能好》的命运寄予了一种什么样的期待?

魏思孝:2020年,我34岁,写完了《王能好》。抛开漫长的学徒期,从自觉性写作的2010年算起,已经过去十年。只论写作,这十年对我来说,没有惊喜——没写出超出期待的东西。也没有虚度——写作或者为其所困,占据了绝大多数的时间。写出来的既成事实,大概就是我能力所及的。没有更自律和刻苦,甚至付出更多,那也是没办法的事。

但我还是有许多时刻,想到,如果没有《王能好》这部作品,我对自己的创作还是不满意的,有了它,我心里多少踏实些。从有些狂妄且不自知的青年,到如今,在文学这块田地上,我当然知道自己的斤两。我的创作谱系,目前为止分为两类,一是以《小镇忧郁青年的十八种死法》为例的聚焦青年焦虑生存状态的那些小说。二是从《余事勿取》开始的乡村题材的小说。《王能好》作为“三部曲”的尾部,自觉文学品质更过硬的,包括结构、语言、表达。如果说在简历中,只列一部代表作,目前来说那就是它了。但我希望能尽快改变这个局面。

“三部曲”中,《余事勿取》虽披着命案和悬疑的外衣,写的是个体命运。叙述的重点和内核,其实是第二章“卫学金”。回头来看,基本实现了当初的创作初衷,把长篇的水分抽干,留下肌肉,但枝蔓过多,语言也偏紧,不够舒展和自如。第三部分“卫华邦”有些仓促。2018年写完,到2020年出书后,我偶尔还会看那么一小段,发现问题多过优点,这让我多少有些汗颜。

《都是人民群众》是以小传为载体的众生相,野心大于能力,好在我选取的角度还算不错,弥补了一些不足,诚实且客观的记录下乡民们,以后来看,价值会愈加体现。我自认,这里面的篇目可谈的更多是,叙述的切入点和情节的摘取。《余事勿取》和《都是人民群众》的不足和优点,我在《王能好》里都进行了规避和放大。

其实作为写作者,小说定稿后,任务已经结束了。其余的都不是自己能控制的,唯一的期待就是希望《王能好》能卖好一些,让为其付出的出版社和编辑得到回报。但我还是想多说几句,乡村题材的小说已经没太多市场可言,相较市面上那些已经脱离乡村生活经验的老作家们的作品,无疑我提供的文字更切实和可靠一些。

关于小说结尾,最初是一个什么样的结构?听说你花了很大心血纠结于小说结尾,目前呈现出来的状态是你自己满意的结果吗?你觉得“王能好”的命运除了死亡,是否有更好的出路?

魏思孝:《王能好》最早的设计,结尾应该是“王能好”死后身边人的生活状态,所谓的“身后”。关于家人如何去处理他的交通肇事、他的遗产,以及他的死亡对身边的影响。所谓的一颗石头丢进湖面,所泛起的涟漪是关于涟漪的。但我舍弃这个,只保留了几笔带过,没有具体展开,是考虑到叙述视角以及结构上会失衡。

当然这些素材,以后会留作他用,我也确实想写一个关于“身后”的作品。在写的过程中,我设计的结尾更简单粗暴一点,“死亡鉴定书”“交通事故处理书”两份表格。8月份完稿后,我先给《作家》的王小王老师,好像还是这样的版本。幸亏后来发表时是定稿。(一个有意思的现象,《作家》和单行本,因各种原因都难免进行了删减,但这两方面删减的地方,又恰好是不重合的。)

等到后来,我给了李伟长老师,他对我的结尾提了些意见。又加上我自觉结尾有点单薄,花了大概二十多天的时间,写出了现在的这个结尾,丰富了王能好被囚禁当黑工以及逃亡,还有春节时乡村的描述。这应该是整本书里最满意的部分了。尤其是最后,把王能好用聚氨酯密封枪密封在地下的意象,简单、直接。

王能好的死亡,是基于原型的实际情况。从动笔时,我就没考虑过另外一种可能。他的死亡,在现实中也过于突然和平常——车祸。表哥生前,一直作为我文学上的观察对象。我至今仍记得,当凌晨接到电话他出事时我的心理活动,以及随后我处理他的后事发生的诸多事情。如果不是表哥突然离世,我不会动笔写这个小说,我甚至没有机会和他有过深入的交谈。他这么多年,一直刻意回避自己的生活,虽然话多,但只在酒后走心,但酒后的状态又让人不知真假。所以虽有原型,更多是虚构。没有人走进过表哥的内心。小说中,也只是截取了他日常生活中的七天。还有许多的细节和他的生平,埋在我的心里,等待着一个更为恰当的文学容器去盛放。

你用“王能好”身边的人事作为素材,在每一个章节后面,十分生动地进行了乡村散点人物小传式的书写,印象比较深的是对乡村傻子的描摹,甚至通过傻子突破常规的行动,链接到现实政治的荒谬,你觉得这些傻子在你内心牵动的是一些什么样的情感?

魏思孝:每个章节的人物小传,是我在写的过程中,临时起意做出的调整。一来,觉得正文中的叙述不够尽兴,有些旁支人物还值得单独去写,能更完善地去表达和丰富文本。二来,我需要打开一个更广阔的叙述空间。那些偶尔出现的次要人物,也有自己的生活。时空拉伸,叙述铺陈。(这部分也是我延续了《都是人民群众》的优点。)

缀在章节后面的人物小传,我个人更满意的是第四节《出工》后面的“吕长义”,他准确表达了我的一种世界观。王能好和吕长义同岁,一个出生在山东农村,一个出生在上海知识分子家庭。一个是打光棍的农民,一个是上市企业的亿万富豪。即便是他俩地位如此悬殊,人生境遇各不相同,但在某一人生时刻,他俩如果认识,是可以交心的。不论你处在社会中的什么层次和位置,总有你所不能及的上面。这就是众生平等。

如小说中所写:“2018年十二月份,吕长义在美国,参加白宫圣诞晚会。他走向川普总统的亲信——白宫幕僚长基思·席勒,用流利的英语请求合影。晚会结束,回酒店的路上,吕长义查看相册,这张他期盼已久的合影,因后方恰好冒出一个做鬼脸的白人老头,十分的失败。仔细再看,基思·席勒双手交叉捂住裆部,眼神下看,一副不情愿的姿态,衬托得吕长义红润欣喜的表情太过殷勤。左思右想,他还是把照片上传到微博。这种糟糕且无奈的情绪,和王能好当初去找刘忠,想在盈科环保当个保安的心态,本质上没有任何的区别。”

在第六节《帮忙》后面的“王传利”我个人也比较满意,如你所说,从王传利带出了整个乡村的“傻子”这个群体。尤其是结尾这部分:

“在全民抗疫的热潮下,杨勇刊登在当地融媒体上的那篇关于辛留村村民身残志坚养金鱼自谋出路的宣传稿,有多少的成分是受到王传利眼神的触动,还是他基于多年在宣传口的工作经验,又一次唱高调,只是为自己解困。我们不得而知。现实的情况是,在整治农村环境的运动中,王传利的鱼塘得以保存。其意义和世界另外两处著名的地标——日本成田机场跑道内的农园、美国纽约市第七大道55号街口用马赛克瓷砖拼的0.3平米的“赫斯三角”别无二致。

王传利和日本农民市东孝雄、美国律师大卫·赫斯并列,是个体与政府斗争取得胜利的象征。所不同的是,他们在各自的国情下,风评并不一致。家门口长势旺盛的核桃树被砍掉的付英华,墙边绿化带中韭菜和鲜葱被拔掉的曹凤霞,土坯危房被推倒的耿仁海,以及众多柴禾垛被限期清理的辛留村村民,这些平日里牙尖嘴利,在数十年的乡村生活中以不吃亏来要求自己的人,每想到王传利被保存下来的鱼塘,内心充满了挫败感,自责道,活了大半辈子,居然不如一个朝巴。”

这是一种消解,在被忽视的角落里,仍有不起眼的小人物在做一些伟大的事迹,只不过他没有被大众所知且赋予意义而已。他的鱼塘在现实中是真实存在的,位于我们家祖宅(已荒废)的旁边。我一个多月前,回村时还看下鱼塘,水面平静,上面漂浮着落叶,就是没看到有什么鱼了。

我大伯就是傻子,后来他走丢了,那时我十岁左右,至今还记得,一众亲友聚集在家中,筹划四处寻找的事宜。我也还记得,晚上全家守在电视机前,看到当地电视台下方快速滑动的大伯的寻人启事。我还记得,在大伯的屋子里,他所收集的那些女性泳装画报,以及他藏钱的木箱。后来,老付总是提及,她刚嫁过来时,村里的人围着大伯取笑,她看到后,停下车,把他们臭骂一顿,大意:(脏话省略)他不懂事,你们还不懂事了。

总之,我是傻子的家属。我知道家里有个傻子,会带来什么。在《都是人民群众》里,我写到大伯,“这么多年过去了,走失的亲人变成巨大的谜团,不时困扰活人们看似平静的日常生活。他们究竟去哪里了,尚存人间的可能性不大,不能确凿认定死了,也就尚存一丝的希望。怀念亲人的时候,总会被迷惑不解所打断。内心深处,我希望他们已经死了,而且早就死了。这个世界,对他们不会有丝毫怜悯。”

村里的那些傻子,有的是我小学同学,有的是我经常还能碰到的。比如文中的“李强”,去年麦收,我刚好不在家,发小帮忙晾晒麦子,他后来和我说,刚好李强经过,发小开玩笑让他干活,李强就真停下来,顶着烈日,把活给干完了。事后,老付给李强买的可乐。

秋天的一天早上,我在村里睡觉,听到胡同里吵闹。李强一直在高喊,你回家!你回家!这是他和母亲闹矛盾了。他母亲要走,李强让她回家。我没出去看究竟怎么回事,就这么躺在床上听着,心中涌现出一种感觉,我们的这个村庄,新鲜生动。我们进入不了傻子的世界,也无法去理解他们。作为常人,尽可能维持着正常的秩序,让傻子不作出格的事情,也不欺辱他们。让他们有自己相对自由的生存空间。

这部作品有对新冠疫情在乡村表现的折射,是否创作期间对疫情的反复有所思考?

魏思孝:我是庸众的一部分,我的思考基于了解到的和亲身体验的,并不会比智者更高明,也不会比常人更狭隘。疫情带给人类社会的影响,现实中发生的一切,看在眼里,记在心里。不急于表态,也不急于去书写。只有隔久一些,回头再看才会更清晰一点。小说中提到的一些着墨,只是作为一个背景。

2020年春节前后,我和母亲(老付)在农村的老家里,终日相伴。度过了一段母子无聊至极的日子。老付有一天,把天花板上存在了十余年的一块胶带扯下来了。这让我印象深刻,写在了小说中。而我在老付的眼中,无非就是饭来张口,抱着电脑打字,一副懒得要死的邋遢样子。这两年的疫情,暴露出来的更多的是人性的各个方面。他人的灾难第一次来的时候,我们群情激奋,热衷参与其中。他人的灾难继而连三来的时候,我们开始麻木到选择视而不见。

在你的小说中经常会表现出对城市中的冷漠和乡村中的熟人社会的一种模棱两可的态度,譬如你通过叙述者的看法,讲述“冷漠也并不是一件坏事,没人关心,保持距离,恰好可以维系自己那点可怜的自尊。”,也会谈到主人公“厌恶眼下的熟人社会”。那你觉得在城乡之间,你更偏向于如何立足自身?

魏思孝:小说中的这些语句,主要是我站在人物的角度去抒发的。对我来说,都可以。目前我的生活状态也是平时住在城里,隔三差五回村。城里的生活很简单,除了定时的朋友聚会,其余还是待在家里,写自己的东西。只是一个居住的场所,但并没有和城市建立起多么密切的情感,更多的只是生活上的便利。比如,我平时关注着关于张店(淄博市区)历史的一些文章,看着那些古旧的照片,以及四五十年的变迁,我没有多大的触动,只是做一种了解。

回村的感触就不同了,路边看到乡民,对于他以及他家族的事情,我大致都知道,一大串的图像和文字浮现。所谓的熟人社会,知根知底。我之前说过,向往外面,更多的是家乡让人难以忍受。似乎任何人都可以对你的生活指点一二,且遭受到过多的非议。你体面或是落魄,在旁人眼中都是有来龙去脉的,没有神秘可言。我恰好只是不太在意别人的看法。另外就是生存的考量,城市当然机会更多。我一个写字的,在哪都可以。让我选择的话,乡村会让我心灵上更自由些。

谈谈近期的生活状态和写作动态。

魏思孝:生活上,还是一个卖字为生的状态。2021年9月份写完长一点的东西后,给自己指定了一个短篇写作计划,动笔之前,要求有那么几点。1、尽量在七千字左右(这是我认为短篇合适的篇幅)。2、进入快速,顺畅,情绪维持。写了八九个。进入新的一年,正在写一个长一点的东西。发现过去几年的乡村写作,“我”是缺失的。突然找到了一个合适的结构,融合进“我”,把充斥在脑海中的关于乡村的素材,日常、家族、语录、散记,再进行一次整合,大概有十几万字,计划在六月份前完成这一系列,为新的长篇做准备。然而,以此作为下一个五年写作计划的开端,总感觉力有不逮。

(本文为魏思孝所著《王能好》一书的专访,由上海文艺出版社授权发布)