切·格瓦拉藏在诗抄中的精神世界

关于切·格瓦拉是如何当上古巴国家银行行长和古巴经济部长的,一个广为流传的说法是,古巴革命胜利之后,要建设一个新国家,于是菲德尔·卡斯特罗召集革命功臣们共商大计。他跟众人说,你们中有谁是经济学家的,请举手。众所周知,古巴人的西班牙语在发音时喜欢省略一些音节。阿根廷人切·格瓦拉把卡斯特罗口中的“经济学家”(economista)听成了“共产主义者”(comunista),于是他举起了手……就这样,学医出身的切·格瓦拉成了古巴经济领域的最高领导人。上任之后,在古巴国家银行发行的钞票上,格瓦拉行长在币面上签下的是他的非正式名字:“切”。“切”(che)这个词在西班牙语里有着丰富的含义,从某种角度上看,签在钞票上的“Che”像是对被许多人奉若神明的金钱的嘲弄。切·格瓦拉的精神气质实在与管理钱钞、创造财富的工作格格不入,他注定在这样的位子上坐不长。后来我们熟知的事实是,他辞去了古巴政府的一切职务,前往玻利维亚发动新的武装革命,最终为拉丁美洲人民的解放献出了自己的生命。

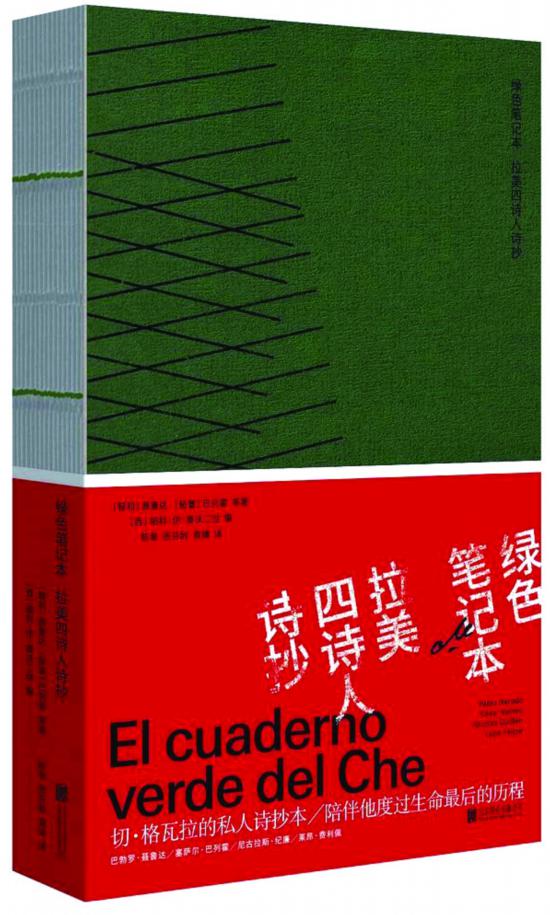

今天切·格瓦拉已经成为一个世界级的跨越时代的偶像。他的故事被搬上戏剧舞台或是电影银幕。他那戴着贝雷帽、凝视远方的著名头像出现在旅游纪念品商店兜售的各种物品上,成为文化衫或是文身的图案。年轻人们或许并不了解他的理念,却首先被他的帅气所吸引,继而把他当成一个有着伟大情怀的榜样。在中文世界,我们已经有了记录他年轻时代伟大冒险的《摩托日记》和见证他在南美丛林战斗生活的《玻利维亚日记》,如今我们又有了这本曾经陪伴他出生入死的诗抄——《绿色笔记本》,它们共同构成了切·格瓦拉的精神地图。

这本诗抄,原是1967年切·格瓦拉被俘后,玻利维亚军官和美国中情局特工从他的背包里收获的并不丰厚的战利品之一。一本毫无军事情报价值的绿色笔记本,里面是格瓦拉亲手抄录的巴勃罗·聂鲁达、莱昂·费利佩、尼古拉斯·纪廉和塞萨尔·巴列霍这4位西班牙语诗人的作品。这部格瓦拉自编的随身携带的诗集,直到本世纪初才公之于世。

在这些诗中,我们或许可以看到一个比那个帅气头像更为真实的切·格瓦拉,看到他隐秘的精神世界。有一句西谚说,“告诉我你读什么书,我就知道你是什么样的人”。诗歌更是能高度凝练地勾勒出一个人的内心轮廓:他的美学趣味,他的爱之所系,他的终极梦想。

诗集的第一首,是秘鲁诗人塞萨尔·巴列霍的著名诗篇《黑色的使者》:

“生命里有这样重的敲击……我不知道!

像神的憎恨的敲击;仿佛因它们的压力

所有苦难的淤泥都

积存在你的灵魂里……我不知道!”

这些直白、赤裸、断裂的句子里,凝结着巴列霍内心的苦痛,或许在格瓦拉的感受里,它们凝结着的是整个美洲大陆的底层民众忍受了几个世纪之久的苦痛。但苦痛并不是绿色笔记本唯一的主题。格瓦拉的诗抄里还有情诗,其坦率,其浓烈,一如巴列霍的哀伤,比如聂鲁达著名的《二十首情诗和一首绝望的歌》。

巴列霍和聂鲁达都被认为是开创了西班牙语诗歌新形式的拉美现代诗人。在格瓦拉的这本诗集里,鲜有政治宣传诗或是献给在世的政治领导人的颂歌。可以看出,格瓦拉的美学趣味是偏向现代主义而非传统现实主义或浪漫主义的。古巴文学批评家费尔南德斯·雷塔玛曾提到,古巴革命胜利后,关于文艺创作该走什么道路的问题,出现了几次激烈的争论。以公职人员为主的一方认为,文学艺术应当或多或少地接近于社会主义现实主义,以艺术家为主的另一方则坚持认为,文学艺术不该放弃先锋派已经取得的成就;切·格瓦拉反对前一方的主张,同时认为,社会主义新国家的文艺创作必须不满足于先锋派,还要比先锋派走得更远。格瓦拉的美学主张在某种程度上得到了他的阿根廷同胞、著名作家胡里奥·科塔萨尔的回应。如果我们想到格瓦拉最后的战斗岁月是与拉丁美洲文学“爆炸”的高峰期同时的,则可以更深入地了解这种美学倾向。对于60年代的那个热血的、反叛的拉丁美洲来说,文学的革命可以和政治的革命同时进行,新萌发的拉丁美洲共同体意识可以同时在文学和政治中开花。格瓦拉的美学信条与他的政治信条是一致的:不断革命,不断创造,让大地上出现全新的人和全新的美好世界。

在这些诗歌中,大量的意象与拉丁美洲的地理和历史紧密相连。古巴是“在地图上行驶”的“一只长长的绿蜥蜴,眼瞳仿佛水中宝石”,阿空加瓜山是“一头庄严而冷酷的兽”,在黑夜里“以柔软的唇摩擦着月亮冰冷的手”,马丘比丘是“星座之鹰,雾的葡萄园;失去的棱堡,盲目的弯刀”……格瓦拉把他深爱的、要解救的这片土地的种种雄奇壮丽的景象装在他的心里,这些景象不仅是以诗歌文字的形式为他铭记的,也是他艰辛旅行的亲切回忆。他就像五百多年前的西班牙征服者那样穿行在美洲的蛮荒原野中。

另外值得注意的是,格瓦拉的诗抄中有不少诗篇都涉及了带有神秘主义意味的基督教主题,比如西班牙诗人莱昂·费利佩的诗歌《基督》。

恩格斯在论及原始基督教的历史时就指出,原始基督教展现出的与尘世斗争的渴望和必胜的信心,在现代的基督徒身上已经完全丧失,在现代只存在于社会的另一极,即社会主义者方面。格瓦拉深入南美腹地战斗的年代,也正是拉丁美洲解放神学勃兴的年代,宗教与革命携起手来,要复活基督教原初的理想和精神,在大地上建立一个人人平等的天国。墨西哥历史学家恩里克·克劳泽曾说,“切的形象、他革命殉道者的光环与拉美天主教教义中古老的牺牲传统产生了深层次的回响”。在克劳泽看来,切·格瓦拉自我选择了一条救赎者的殉道之路,可敬却不应仿效,因为脱离实际的个人冒险行动并不是救赎拉丁美洲的最佳方式。虽败犹荣,是英雄人物一再重复的宿命。世俗的目光是无法真正理解切·格瓦拉特立独行干革命的深层原因的,这部诗集可以帮助我们更好地了解他。