鲁迅与“雷峰塔的倒掉”事件

2002年10月25日以后去西湖的游览者一定会留意到,从1924年9月25日开始缺失的雷峰塔已重新屹立在雷峰山上,早已消失的景观“雷峰夕照”再次成为“西湖十景”之一。在现代气息浓郁的新雷峰塔里转悠时,所有接受过中高等教育的人,或许都会想起鲁迅著名的杂文《论雷峰塔的倒掉》与《再论雷峰塔的倒掉》,从而对未倒时的雷峰塔本身生出遐想。重温这两篇文章的生成语境就会发现,“雷峰塔的倒掉”是当年影响深远的重要文化事件,官方、民众、新旧士人之间的不同反应透出文化与政治的复杂意味,而鲁迅在这一事件中有别于“雅人和信士和传统大家”的两次发言,成为所有文化想象的分水岭,体现了他特有的睿智与清醒,凸显出他对中国文化的一贯关切。

1924年,即将倒塌的雷峰塔(西德尼·甘博拍摄)

鲁迅《再论雷峰塔的倒掉》,载《语丝》周刊1925年第15期

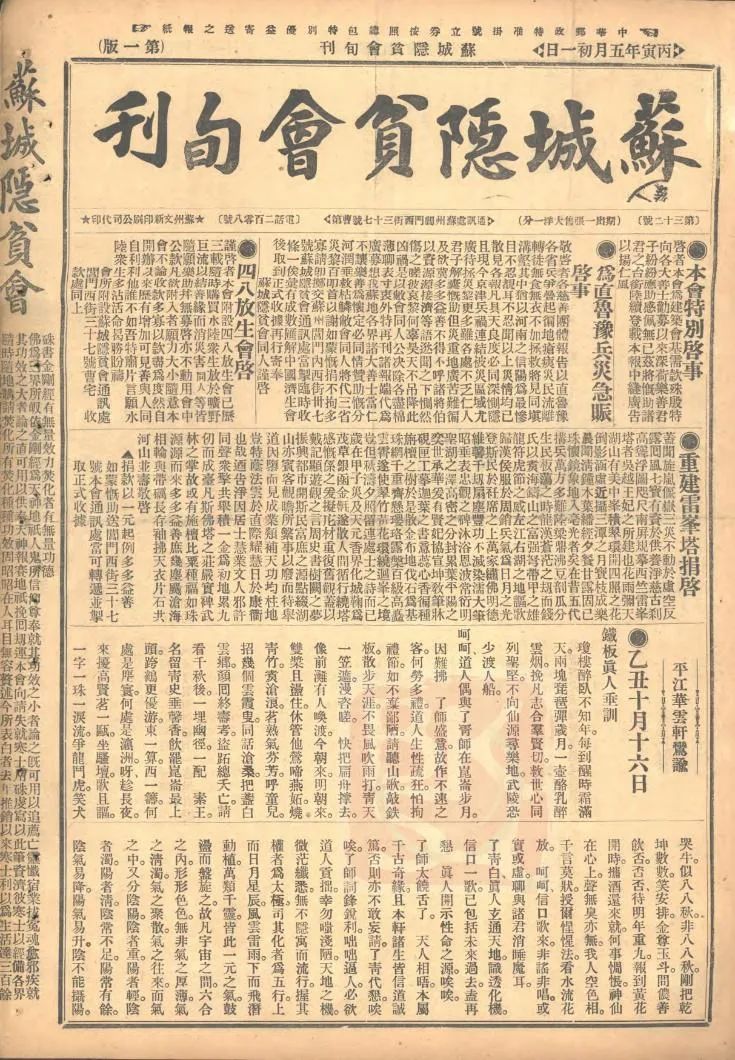

《苏城隐贫会旬刊》刊载《重建雷峰塔捐启》(第32期)

一、雷峰塔的倒掉:一个文化事件

作为西湖十景之一的“雷峰夕照”,是雷峰塔之美的集中体现。在宋朝以降,尤其是明清时期骚人墨客的诗词文赋中,雷峰塔成了“涵义最丰富的媒介”,成了“一套可以被调用和再造从而表达意义和价值的象征符号”。当雷峰塔这个“风景”突然消失,其原有的意义和价值因不再有物质空间的承载而备受关注、讨论,形成了复杂的语义场,从而具有生成更多意义的可能。在这里,“风景本身是一个物质的、多种感受的媒介(土地、石头、植被、水、天空、声音和寂静,光明与黑暗等),在其中文化意义和价值被编码”。1924年雷峰塔的倒掉,在众多话语中的确已演变为一个重要的文化事件,“围绕着雷峰塔以及它所关涉的文化想象,曾经形成了一定规模的话题效应”。其中,普通平民所表达的不祥之兆、官员及士绅的重建情结,文人通过新闻报道、新文学写作、旧体诗词集体表达的惋惜、遗憾情绪,都透出文化与政治的复杂意味。

“雷峰塔”虽然是“西湖十景”之一,但一般民众更多体会到的不是其庄严如老衲之美。在塔倒掉之前,他们感兴趣的是传说中被镇压的白蛇娘娘及其与许仙的人妖之恋、与青蛇的姐妹之谊,是无端干涉自由恋情的法海的无法无天;而在现实价值上,他们关注的是雷峰塔之砖的驱邪功能,于是“争往取官砖”,将砖粉碎为末,与酒一起饮用。雷峰塔的倒掉被他们视为不祥之兆,“西湖雷峰塔无端坍毁闻者惶骇恐非佳兆云”,正是这一群众心理的生动表达。在塔刚倒掉不久的新闻中,就有这样的描述:

杭人夙迷信,际此战云弥漫,风鹤频惊,而塔之崩乃不先不后,适丁其时,群目为不祥之兆,以为浩劫之来,此其先征,于是人心益惊骇,皇皇然不能宁居矣。昨有杭友告余,谓中秋之夕,有乡人夜过湖山,见塔巅有老叟,银髯飘胸,坐而长啸,厥声甚哀,惨入肝脾,乡人惧而亟奔。明日以白诸众,且谓是夜虽星寒堕水,月黑迷林,而叟之状貌则视之殊了了。然塔高数十丈,断非人力所能攀登。人以为非仙佛即鬼狐,乡人偶值之耳。不意未逾月而塔圮,然则其圮也,殆亦有定数欤?又杭人向谓塔中有白蛇娘娘,颇神其事,相传昔有青白二蛇精,幻为妖好女子,蛊惑书生许仙,后经佛法降伏,以钵摄蛇置于雷峰塔下。今塔圮,杭人以谓白娘娘从此出世矣。杭友谓现在杭人种种迷信设想之辞,街传巷语,不胜枚举云……杭人以塔有白娘娘,著灵异,多窃取其砖,怀之归,则能遂其心愿云。虽经西湖工程处缭以短垣,籍资保护,惟人之踰垣而阴窃者,仍比比是也。

这一长段新闻,对杭州人迷信于砖之神奇功能、迷信于民间传说故事作了较为细致的描绘。而这些来自于撰者友人的话语,真实地反映了民间的思想状况。颇为巧合的是,事发当天正是农历8月27日孔子诞辰,由此雅人们多将雷峰塔之倒掉与国家的衰落、文化的衰亡联系在一起,普通民众则关注孙传芳该日自闽袭浙、抵达杭州的事实,故而都觉得这确属不祥。到了1930年,还有人在描述“师船抵钱塘江干,舳舻相接,陆路步骑夹道,欢迎人士,杂出其间”的盛况时,紧接着言及“浙江著名之雷峰塔,即于是时倒塌”,再次确证了时人的“不祥”说。到了1940年代,张爱玲笔下的女佣人,还认为雷峰塔的倒掉导致了天下大乱。民间思想之顽固由此可见一斑。

在官方,雷峰塔的倒掉蕴含的意味更为深长。1924年塔倒之后,重建倡议很快就在民间流传,后又被官方正式提出。1926年6月4日《益世报》第7版上,已有据浙江通信而采写的新闻《西湖重建雷峰塔》,报道了王运司领衔具函军政绅各界协商重建雷峰塔事宜的具体情形。1926年7月,孙传芳、夏超官已发表重建雷峰塔募捐的启事,《益世报》和《民国日报》都进行了报道。到了该年9月,已有这样的新闻出现:

东南五省军民长官以及绅商等约百余人,于日前向北方各要人发布重建西湖雷峰塔捐启,拟募集现款三十万元,以便从事修葺。凡捐款者均可列名塔上,以垂不朽,但以捐洋之多寡,为镌名之级次。其捐启闻系某大文豪手笔。本埠要人捐助者,亦颇不少云。

就在同一年中,《苏城隐贫会旬刊》刊载了《重建雷峰塔捐启》(第32期)、《大云》也刊载了《宏护:劝募重建雷峰塔经费》(第2期)。1927年,还有《关于重建雷峰塔问题》《重建雷峰塔问题之续讯:杭州市工部局长说明重建理由》等等消息出现于报刊杂志。孙传芳、夏超官向军政绅各界发起倡议,东南五省要人纷纷捐助等等情况,都体现出官方对雷峰塔的看重;孙传芳的内在心理,还想借雷峰塔的早日重建,洗刷民众对他与塔倒之间所谓必然关联的认知。

相对而言,雷峰塔倒掉后,笼罩的惋惜、遗憾情绪,更多地体现于文人们的新闻报道与新旧文学写作中。较早报道该事的《民国日报》曾言:“西湖雷峰塔,建自宋时,为小康王之妃所造,历数百年,哪知竟于本月二十五日下午五时倒塌。”次日,《晨报》《顺天时报》《益世报》报道此事说:“西湖雷峰塔夙为浙江名胜之一,现因年久失修,竟于廿十七日下午三时全部倒塌云。”稍后关注此事的《申报》和《社会日报》,则说该塔“近于八月二十七日未时,竟以全部崩圮闻”。无论是“哪知”还是一再出现的“竟”字,都将惋惜之情表述得清楚明了。据说,得知雷峰塔倒掉的杭州人,“咸相顾惊叹,有湖山犹是,风景已非之概!”“五代古物,一旦倾废,可胜慨哉”。青园那些凡见过倾圮之前雷峰塔的朋友,在塔倒后“皆叹息不置”,“无人不落同情之泪”,认为“全湖各景,为之减色!年方妙龄之处子,今竟成老妪矣”。孙福熙初闻雷峰塔倒塌的消息时惊愕不已,“霹雳一声,飞鸟惊起林中,游鱼惊伏湖底,山谷震悸,天地悲咽”,于是梦回故乡,悲哀于“见我们盛衰的老友雷峰塔”,“更自伤此后没有老友以我们的盛衰激励我们了”。一向珍惜笔墨且小事不能动其心情的青园,却于1924年12月28日专门写就了《雷峰塔》。他说自己看到雷峰夕照即叹为观止,感叹命名者“那种撮要的观察力的强大”,他甚至由此断定“西湖所以称名胜,有名在世界上,完全是雷峰塔的功劳”。塔倒后他禁不住泼墨挥毫,要向雷峰塔“表出一种酬答的情意”,要向被挖空而倒塌的雷峰塔这个“弱者”“表示一种安慰力”,甚至“根据人道和法律替他向社会上呈过一纸告诉状……并使他在人类的脑筋里留一个极深的印象于将来。”这些惋惜之情,均承载着他们对雷峰塔这一风景的深切关心。

在雷峰塔倒掉后出现的旧体诗词中,惋惜、遗憾情绪更为鲜明。时在西湖边上颐养天年的陈曾寿,曾感慨于雷峰塔的倒掉是“千载神归,一条练去。末劫魔深,莫护金刚之杵;暂时眼对,如游乾闼之城”,从此,“半湖秋水,空遗蜕之龙身;无际斜阳,杳残痕于鸦影”,于是满含悲凉地问着“从今后、凭谁管领,万古斜阳”。而与塔倒后新发现经文相关的文学,尤其是古诗词创作中,则流露出更为复杂的情感色泽。其中,童心安《雷峰塔华严经残石真形跋》、吴昌硕《心安赠雷峰塔砖诗以谢之》与《雷峰塔华严经残石》等固然有所涉及,1925年的《华国》与《野语》杂志上集中刊载的同题词作《八声甘州》,更是异常鲜明的体现。陈曾寿、冯煦、胡嗣瑗、况周颐、吴士鉴、吕圣因六人在《华国》上“为周左季题雷峰塔吴越藏经卷子”而写就的词作《八声甘州》,与叔雍、蕙风、蒙庵在《野语》上“题雷峰塔藏经”的作品相互应和,藉由见到藏经表达怀旧人物的感时伤世,透出对传统文化消逝的恋恋不舍。1926年,陈曾寿又在《国学》创刊号上以《八声甘州·雷峰塔圮同愔仲同年作》之名发表词作,同时面世的,还有胡嗣瑗的同题作、周庆云的和韵之作。直到1929年,姚华为满足左季获得一卷《陁罗尼经》后要求他题词的愿望,还写了一首《八声甘州》发表于《学衡》,可谓是遥远的呼应。就连新文学运动的重要参与者俞平伯,也写有“千年坏土飘风尽,终古荒寒有夕阳”这样的诗句,对雷峰塔的倒掉充满了遗憾与感伤。

与此相关,雷峰塔倒后,剧本《全本雷峰塔》开始在《京报·戏剧周刊》连载,关于雷峰塔戏剧演出的消息也不断出现。这种应运而生的“雷峰塔”戏剧热,与此期屡现于报刊的倾圮后之雷峰塔、未倒前之雷峰塔的照片、画作以及前述的诸多话语一起,营造出异常浓厚的悲凄氛围。

二、雷峰塔倒掉之后:鲁迅的欣喜与悲哀

民间与官方基于不同认知的判断,传统雅人和新知识分子相差无几的感伤,成为鲁迅发言的背景。在笼罩性的悲凄氛围中,在怀旧的文化想象中,鲁迅的两篇杂文——《论雷峰塔的倒掉》与《再论雷峰塔的倒掉》,是异常特殊的存在。两文中透出的欣喜,与当时普遍流行的惋惜之情迥然有别,而流露出的悲哀,又远非时人言辞中的悲哀。

《论雷峰塔的倒掉》写于1924年10月28日,距雷峰塔倒掉事件的发生已有1个月零3天,报刊杂志上的新闻报道、文学创作早已屡见不鲜。以鲁迅对《晨报》《大公报》《东方杂志》等的熟悉程度、对社会重要事件的敏锐感知,及其与浙籍文人孙伏园、孙福熙、宋子佩的频繁交往,他不可能没读到相关的言说,不可能没听说雷峰塔倒掉这个事实。然而,细查9月25日至10月27日的鲁迅日记、《鲁迅全集》所收录的书信以及他所写的文章,我们都看不见关于雷峰塔的只言片语。即便在创作该文之日,鲁迅的日记也只有这样的内容:

晴。上午H君来。午后寄常维钧信。往世界语专校讲。下午寄胡萍霞信。从季巿假泉十。晚宋子佩来。收北大《社会科学季刊》一本。

显然,雷峰塔的信息再次被隐匿了,写作该文的记录也全然未见。但据该文初刊时附记中所言“这篇东西,是一九二四年十月二十八日做的”可知,《论雷峰塔的倒掉》确于该日所写。由日记披露的该日行踪可以推知,鲁迅不太可能于白天写作,而只能在晚上送别宋子佩之后。如果说雷峰塔倒掉之后频繁访问鲁迅的孙伏园、孙寿裳等早已告诉了他倒掉的事实及其反响,那么顾颉刚10月12日和宋子佩10月28日的来访,则极可能成为鲁迅挥笔写就《论雷峰塔的倒掉》的直接动因。因为顾颉刚于10月12日到访,次日,其友人俞平伯来函之一部分就刊载于《北京大学日刊》。可想而知,顾颉刚拜访鲁迅时应已收到那封信,而与鲁迅聊及同乡俞平伯眼中的雷峰塔倒掉事件,则极有可能。10月28日晚上拜访鲁迅的宋子佩是浙江绍兴人,是鲁迅在浙江两级师范学堂任教时的学生,后来又成为鲁迅在绍兴府中学堂的同事。鲁迅写作该文时,宋子佩是北京图书馆职员,兼任《华北日报》编辑,对新闻时事照样有着敏锐的感知。他在拜访鲁迅时聊起雷峰塔的倒掉及其后众说纷纭的反应,或也是极有可能之事。

正是因为鲁迅只是不断地“听说”,所以他的《论雷峰塔的倒掉》劈头就是这样一句:“听说,杭州西湖上的雷峰塔倒掉了,听说而已,我没有亲见。”而在随后的言辞演进逻辑中,鲁迅依然强调的是“听说”:先是听祖母“常常对我说”白娘子、许仙、法海之间的故事,再是雷峰塔倒掉之后他设想中的听“吴越的山间海滨”的“田夫野老,蚕妇村氓”说,接着关于法海躲到蟹壳里以躲避玉皇大帝惩罚的演绎,也是“听说”。因而仔细体悟可知,第二自然段中从“有一个叫作许仙的人救了两条蛇”到“于是就‘水满金山’”,就是鲁迅在回忆、模仿祖母的言语;第五自然段中的所有言辞,简直就出自田夫野老、蚕妇村氓:

和尚本应该只管自己念经。白蛇自迷许仙,许仙自娶妖怪,和别人有什么相干呢?他偏要放下经卷,横来招是搬非,大约是怀着嫉妒罢,——那简直是一定的。

而在第六自然段中法海要被玉皇大帝惩罚而躲进蟹壳成为“蟹和尚”,显然也体现出这个故事在“我们那里的小孩子”耳边的频繁出现。

那么,鲁迅听谁说的呢?是懂得《义妖传》的祖母,而不是听闻了白蛇与许仙故事的其他版本的祖母;是吴越山间海滨的田夫野老、蚕妇村氓,而不是脑髓里有贵恙的官员士绅和少数平民;是同样生活在《义妖传》故事的发生地而在现实生活中饱受压迫的普通民众。在有着朴素价值判断的乡间长大的鲁迅,所信奉的当然是普通民众认可与皈依的价值体系。然而,当我们仔细去阅读文本就会知道,这里面其实处处体现出成年后鲁迅的主动选择。比如,在祖母的讲述文字之后,鲁迅说:“大约是出于一部弹词叫作《义妖传》里的,但我没有看过这部书,所以也不知道‘许仙’‘法海’究竟是否这样写。”说自己没看过《义妖传》,显然仅仅指向幼时鲁迅,而非1924年写作该文的鲁迅。此时的他,早已知道《义妖传》所讲故事仅仅是白蛇、许仙、法海故事的其中一个版本而非全部。鲁迅选择这一版本而非其他,是为了引出后文雷峰塔是法海建起的“一座镇压之塔”。随后,鲁迅直白地说:

后来我看着书,说杭州人又叫这塔作保叔塔,其实应该写作“保俶塔”,是钱王的儿子造的。那么,里面当然没有白蛇娘娘了,然而我心里仍然不舒服,仍然希望他倒掉。

文中的“那么”与“然而”,鲜明地表达了鲁迅的认知;视雷峰塔为“破破烂烂”,看着它心里不能释怀,都是鲁迅的主观选择。更有意思的是,鲁迅接着言说的,依然是受《义妖传》影响的乡民的路子,以法海躲在蟹壳里为快乐,而且最后认为法海非到螃蟹断种那天出不来为“活该”。这种固执地沿着“听说”之路走下去的做法,虽有幼年体验导致的好恶,但更体现了鲁迅1924年的判断与选择。因为,在该文发表时的附记中,鲁迅明白表示:

今天孙伏园来,我便将草稿给他看。他说,雷峰塔并非就是保叔塔。那么,大约是我记错的了,然而我却确乎早知道雷峰塔下并无白娘娘。现在既经前记者先生指点,知道这一节并非得于所看之书,则当时何以知之,也就莫名其妙矣。特此声明,并且更正。

这段文字写于11月3日,距正文刊载尚有近半个月时间,如果鲁迅要修改正文中的相关说法,其实完全来得及,然而他没做任何改动,只发了这样一则声明了事。可见,他早知道雷峰塔下并无白娘娘,也就是早认识到他幼时“听说”故事的虚假性,然而他仍选择按那听说故事的逻辑径直写下去。那么,其目的何在?

我以为,这是为表达他独异于他人的“欣喜”,是为与当时他“眼见”与“听说”雷峰塔倒掉之人所表达的遗憾、惋惜之情相对比。与其他人站在历史文化的继承者角度回顾雷峰塔悠久的文化价值不同,鲁迅选择的是民间普通人的视角,并指出该塔的镇压特性。与其他人丧魂落魄、一唱三叹不同,鲁迅对它的倒掉用了“居然”二字,以呼应他幼时就有的“我惟一的希望,就在这雷峰塔的倒掉”以及长大后的“然而我心里仍然不舒服,仍然希望他倒掉”。这种难以抑制的“欣喜”与最末的“活该”,恰在一条越来越激昂的情感线上,一起表达了他反叛镇压者、呼唤人之自由的热诚。

完成并发表《论雷峰塔的倒掉》之后的两个多月里,关于雷峰塔的倒掉所引发的各式反响甚多,然而鲁迅除了在致郑孝观信中简单谈及相关事宜外,对一切言说均取冷眼旁观之策。直到鲁迅在日记中仅注明“无事”的1925年2月6日,他才因胡崇轩《雷峰塔倒掉的原因》一文再次论及雷峰塔的倒掉,继续表达了他的欣喜,同时更深刻地书写了他的悲哀。

在《再论雷峰塔的倒掉》中,鲁迅的“欣喜”被置换成了“畅快”,而且是“幸灾乐祸”的“畅快”。较之《论雷峰塔的倒掉》,此时鲁迅畅快的不仅在于雷峰塔的终于倒掉,也在于旅客对“西湖十景这可缺了呵”的再三叹息。因为在他看来,“我们中国的许多人……大抵患有一种‘十景病’,至少是‘八景病’”,而雷峰塔的倒掉,“正是对于十景病的一个针砭,至少也可以使患者感到一种不平常,知道自己的可爱的老病,忽而跑掉了十分之一了”。也就是说,《论雷峰塔的倒掉》中鲁迅欣喜的是雷峰塔这座镇压之塔的倒掉,欣喜于被压迫者白娘娘终于得以翻身,是在针对压迫者发言;《再论雷峰塔的倒掉》中鲁迅欣喜的则是雷峰塔的倒掉破坏了国人的“十景病”,有力针砭了国人的沉疴痼疾,故而该文乃是在针对患病的国人发言。

然而在该文中,鲁迅的悲哀,也正由于他意识到这种畅快乃是“无聊的自欺”,因为“雅人和信士和传统大家,要苦心孤诣巧语花言地再来补足了十景而后已”,而善于修补老例的国人在十景终于再次出现后,依然会留下一堆瓦砾。破坏者的破坏其实是做无用功,因为破坏之后不可能有真正的新建设。为更深入地阐释这个问题,鲁迅首先论述了在“十景病”顽固留存的中国,类乎卢梭、斯谛纳尔、尼采、托尔斯泰、伊勃生的“轨道破坏者”根本不可能诞生,“所有的,只是喜剧底人物或非喜剧非悲剧底人物,在互相模造的十景中生存,一面各各带了十景病”。其次,鲁迅认为维持“十景”停滞的生活很难,故而一定会有破坏,如中国屡屡遭遇的寇盗式的破坏,国人只剩得在瓦砾中修补老例,绝无彻底建设的可能。最后,鲁迅指出,即便在并无盗寇时,国中也多有奴才式的破坏者。此次雷峰塔倒掉前民众因迷信而挖砖、搬砖回家的举动,正是例证之一。这种奴才式的破坏,在将来“十景病”泛滥而终于再造雷峰塔之后照样会出现,因而雷峰塔照样会倒掉,最终留下的依旧会是一堆瓦砾。不满于真正的破坏者在中国社会的不可能出现,不满于寇盗式破坏,尤其是奴才式破坏的始终存在及国人的不思悔改,鲁迅悲愤地说:

瓦砾场上还不足悲,在瓦砾场上修补老例是可悲的。我们要革新的破坏者,因为他内心有理想的光。我们应该知道他和寇盗奴才的分别;应该留心自己堕入后两种。

显然,此处鲁迅是由胡崇轩探讨雷峰塔倒掉原因的通信而起,但那仅仅提供了他抒发议论的起点:鲁迅不认同他对雷峰塔倒掉的可惜之叹,也不认可他由此生发出的对“历史上有价值的古物”“清室里面的东西,尤其是关于中国文化的书籍”的担忧之语,而是拈出其中的“西湖十景”缺失之叹来起笔。胡崇轩等由雷峰塔之倒忧及中国文化根基之岌岌可危,鲁迅则由此事看透了国民性:不仅包括雅人、信士、传统大家、新知识分子等国人对“十景”的崇拜,而且包括国人长于修补老例而不知真正破坏然后建设的沉疴。鲁迅对寇盗式破坏、奴才式破坏的警惕,与对革新的破坏者的热切呼吁,是他最为痛心的言语,而这,显然已超出了雷峰塔事件本身,超越了时人对雷峰塔的所有文化想象与文化关切。

三、鲁迅的欣喜与悲哀:缘由及其先见之明

“风景(不管是城市的还是农村的、人造的或者自然的)总是以空间形式出现在我们面前,这种空间是一种环境,在其中‘我们’(被表现为风景中的‘人物’)找到——或者迷失——我们自己。”雷峰塔这个特殊的空间,曾让众多雅人、信士和传统大家在其中找到并确证了他们自己,而塔倒后无法寻找到载体的事实,使得他们在一定意义上进入迷失状态,从而产生了迷惘、感伤、悲凄等情绪。新文学阵营中人,其实也多未能避免这样的思维框架。比如,《论雷峰塔的倒掉》发表前,魏金枝就写了散文《不祥的预兆》,认为雷峰塔“太美丽”“太飘逸”“太幻想”,它的离开让他们这些“愚人”“太失望”,从而认定“必更有可怕的事情发生”,“更有在这继续,崩坏中压死的事情发生”,“更有从美丽变为平凡的事情发生”,因而雷峰塔之倒掉是“不祥的预兆”。《论雷峰塔的倒掉》发表后,青园曾关注到该文,但他说:“对于雷峰塔的倒掉,无人不落同情之泪,——惟鲁迅在《语丝周刊》上第一期上有一篇文章,《论雷峰塔的倒掉》,只说了那许多白蛇娘娘、青蛇小姐,等等的神话;并未提到他对于人有什么样的价值。——她在西湖上的本身价值和对外游人发生的情感,可想而知了。”可见,在“无人不落同情之泪”的氛围中,鲁迅的“欣喜”并不符合青园之类人士的心理预期。孙伏园在看到《论雷峰塔的倒掉》之初稿后,只说“雷峰塔并非就是保叔塔”,而并未对其中的观点表态。在发表郑孝观支持鲁迅“雷峰塔即保叔塔”观点的文章时,孙伏园在按语中也并未言及他对鲁迅观点的认同。与此同时,孙伏园在自己主持的阵地《京报副刊》上选载了其弟孙福熙那满纸遗憾的《吊雷峰塔》以及胡崇轩的来信《雷峰塔倒掉的原因》。1928年,一首名为《吊雷峰》的新诗还这样写着:“西湖依然,/只少了个雷峰塔影/夕阳里来了游人,/都说便宜了白娘娘和小青青。”这样的诗作内容,载于一幅雷峰夕照照片之右,显然蕴含着作者因雷峰塔倒塌而获致的不尽感伤以及背离新思想新文化而认同传统观念的思想倾向。此外,俞平伯、沈尹默等重要新知识分子还曾写作向雷峰塔致敬的旧体诗,俞平伯亦加入了考证雷峰塔之经的队伍。相较于上述诸人,鲁迅从雷峰塔这个特殊空间中找到的,是被压迫的弱势的白蛇娘娘、普通民众以及自己,雷峰塔的倒掉让他找到普通民众重获自由的欣喜而不是迷失。而当旅客、胡崇轩等民众、文人都在惘然若失于“西湖十景”之缺,哀叹找到的是自我认同缺失的废墟之际,鲁迅却由这样的迷失再次确认了自己的畅快,并由此指出国人患有“十景病”的悲哀事实。鲁迅的认知,的确迥异于当时的官与民、雅人、传统大家与新知识分子。

鲁迅对反抗压迫的欣喜与欢呼,对民众奴才式的破坏的愤恨,对长于修补老例的“十景病”患者充斥于国中的悲哀,是他一生思想中的重要内容,也是此期思想中的重要一环。

写作《论雷峰塔的倒掉》《再论雷峰塔的倒掉》前后,鲁迅曾对当时的新诗创作、青年批评家的批评、青年必读书征文发言。在《又是“古已有之”》中,鲁迅坦言自己“十三年之前,确乎是一个他族的奴隶”;当时青年批评家主张“取缔文人”、禁止写诗,不许用“花呀”“吾爱呀”这样的词汇,让鲁迅禁不住联想到宋朝为禁诗而设置“笞令”,感到“古已有之”的老例重现的可能:

倘说这不定“笞令”,比宋朝就进化;那么,我也就可以算从他族的奴隶进化到同族的奴隶,臣不胜屏营欣忭之至!

显然,鲁迅对青年批评家的这种压迫持明确的反对意见。紧接着,鲁迅又在《晨报副刊》发表《文学救国法》,讥讽那些认为写诗导致国运衰微者。随后,鲁迅创作了《我的失恋——拟古的新打油诗》,对当时诗歌写作禁用感叹号之类进行了回击。对批评家的反抗,在他随后发表的《未有天才之前》中,体现为他认定“恶意的批评”正是天才难以出现的重要原因。他对以几板斧砍伐创作者之努力的恶意批评十分不满,认为即便那些作者不是天才而是常人,他也“希望”能“留着”。否则,“恶意的批评家在嫩苗的地上驰马,那当然是十分快意的事;然而遭殃的是嫩苗——平常的苗和天才的苗。”他呼吁道:“幼稚的人,或者老大的人,如有幼稚的心,就说幼稚的话,只为自己要说而说,说出之后,至多到印出之后,自己的事就完了,对于无论打着什么旗子的批评,都可以置之不理的!”到了被孙伏园邀请给青年开必读书时,鲁迅洞见了为所有青年开必读书做法的荒谬,说自己“从来没有留心过,所以现在说不出”,并基于当时的客观情势而向“若干读者”建议“现在的青年最要紧的是‘行’,不是‘言’”,从而主张想做活人的青年们“要少——或者竟不——看中国书,多看外国书”。其实,1924年尤其是1925年,鲁迅遭遇了很多让他悲痛的“钉子”,使得他不得不勉力应战,从而感到自己运交华盖。鲁迅这种由于“执滞于小事情的脾气”而完成的文字,是他“转辗而生活于风沙中的瘢痕”。写作这些文字的鲁迅,在反叛性上,与欣喜于雷峰塔这镇压之塔倒掉的鲁迅一脉相承。

对于民众奴才式破坏的愤恨,是鲁迅一生都持有的热烈情感。1924年前后正是复古思潮潜滋暗长之际,鲁迅对偷挖中华民国柱石的愤恨,其实异常强烈。在《再论雷峰塔的倒掉》中,鲁迅在论及奴才式的破坏将导致瓦砾留存而建设全无之后,单独写下了这样一段文字:

岂但乡下人之于雷峰塔,日日偷挖中华民国的柱石的奴才们,现在正不知有多少!

这句带感叹号的话,表面上逸出了该文正常的表述逻辑,然而这浓缩着鲁迅所有悲愤情感的话语,恰恰是鲁迅至为热烈的心声,是他对共和之爱与对悄然拆毁其柱石的民众之恨的集中表达。这与鲁迅此期写作的《论胡须》中对国粹论者、改革者的不满相关,与周作人在爱情定则大讨论中悲哀于“代表旧礼教说话”的青年人甚多相吻合,也与“艳体诗”事件中以孙伏园、钱玄同为主的新文化阵营集体批判吴虞的思想退化存在内在关联,更与1925年章士钊提倡尊孔读经的言论出现后,钱玄同、鲁迅、周作人、胡适等集体出场加以否定与批判的行为一脉相承。事实上,当理解了鲁迅对奴才式破坏的愤恨之后,我们才更能明白《未有天才之前》这篇演讲稿的重刊问题。如所周知,鲁迅于1924年1月17日在北师大附中的演讲,已经刊载于该校《校友会刊》第1期,但鲁迅在1924年12月22日重新校对该文并寄给孙伏园,其缘由就是他看后觉得“其生命似乎确乎尚在”。鲁迅的再“看看”,显然预示着有事情触动了他的神经,而他所言的“其生命似乎确乎尚在”,则表明他认识到该文之于当时状况的针砭意义。在该文中,鲁迅明明知道社会上要求文艺天才,却与听众即学生们分析“未有天才之前”这一问题:“天才并不是自生自长在深林荒野里的怪物,是由可以使天才生长的民众产生,长育出来的,所以没有这种民众,就没有天才。”“然而现在社会上的论调和趋势,一面固然要求天才,一面却要他灭亡,连预备的土也想扫尽。”这些“论调和趋势”,就是“整理国故”“崇拜创作”与“恶意的批评”。他相信:

天才大半是天赋的;独有这培养天才的泥土,似乎大家都可以做。做土的功效,比要求天才还切近;否则,纵有成千成百的天才,也因为没有泥土,不能发达,要像一碟子绿豆芽。

他提倡听众做泥土、建设者,而不做破坏天才成长环境之人,与他对奴才式破坏的警惕,在一定意义上恰好相关。

对长于修补老例的“十景病”患者充斥于国中的悲哀,对于圆满、太平盛世的破坏,在鲁迅的言论中更是所在多有。他那猫头鹰的自喻,他那为敌人而活、吃鱼肝油的举措,他笔下那些破坏者形象——看透一切虚伪、太平假象的战士(《这样的战士》)、想帮助奴才改善居住环境而遭聪明人、奴才合力暴打的傻子(《聪明人和傻子和奴才》)、质疑“从来如此”的狂人(《狂人日记》)、曾经一度“偏要为不愿意我活下去的人们而活下去”,连死后口角都仿佛含着冰冷的微笑的魏连殳(《孤独者》),都是最好的证明。即便以前面提及的爱情定则大讨论而言,鲁迅也在有人呼吁尽快中止讨论时单独写信给孙伏园,要求继续发表那些人的言论。他说:“先前登过二十来篇文章,诚然是古怪的居多,和爱情定则的讨论无甚关系,但在别一方面,却可作参考,也有意外的价值。这不但可以给改革家看看,略为惊醒他们黄金色的好梦,而‘足为中国人没有讨论的资格的左证’,也就是这些文章的价值之所在了。”鲁迅说,如果照钟孟公所言“至期截止”,那就堵塞了诸如“教员就应该格外严办”、“主张爱情可以变迁,要小心你的老婆也会变心不爱你”之类“妙语”的“发展地”,“岂不可惜”?在鲁迅看来,“丑”即便从外面遮盖住了,“里面依然还是腐烂,倒不如不论好歹,一齐揭开来,大家看看好。”鲁迅这种不留情面地揭出美满的虚无、太平的虚伪的言行,正与他欣喜、畅快于雷峰塔倒掉后“西湖十景”将不能延续的心理相通。

上述的文字梳理,或可使我们明了鲁迅为何会在“雷峰塔的倒掉”这一文化事件中作出那样的发言,然而若将视线向后延伸就会发现,鲁迅当时的欣喜与担忧其实异常可贵。因为,重建雷峰塔以再造“西湖十景”成为长时段里不绝如缕的重要议题,而在终于重建成功之后的反响中,两歧意见始终存在。

在《论雷峰塔的倒掉》《再论雷峰塔的倒掉》发表前后,就有戟髯建议将西湖边上红墙砖拆来重建雷峰塔,孙福熙希望“我们群力检点断片……与旧日丝毫不差的重建起来”。这种言论,与前已举出的官方试图重建雷峰塔的言辞一起,形成了一股重建潮流,且持续流淌于其后的漫长岁月中——1931年,雷峰塔重建无望的消息在《大公报》刊载;1933年,雷峰塔改建为大墓以专葬近代英雄烈士的消息,一度受到《中央日报》《京报》《益世报》等报刊的重点关注;1935、1937年,又有筹建雷峰塔的消息传出;1947年,《申报》上还特意刊发了《蒋主席亲题“湖山增胜”杜月笙独捐廿亿重建雷峰塔》的消息,《中央日报》也选载了《雷峰塔将重建》的新闻;1988年,公刘在杭州还听闻有人拟重建雷峰塔,为此写就了反对重建的新诗《雷峰塔》。2002年10月25日,雷峰塔终于重建成功。既有赞成者称颂其在中国风景保护和建设史册上拥有四个“天下第一”,也有反对者认为它是“现代新建冒名古建筑”,本就不值得、没必要重建。对新造的雷峰塔的两歧意见,与“雷峰塔的倒掉”事件中新旧知识分子与鲁迅观点的分歧颇为相似。由此可见,鲁迅当年指出“雅人和信士和传统大家,要苦心孤诣巧言花语地再来补足了十景而后已”,的确具有先见之明,他对国人的“十景病”的针砭,现在看来依然没有过时。

结语

“集体记忆并不是一种没有生气、被动的东西,而是一个活跃的场域,过去的事件在其中被挑选、重新建构、保留、修改并被赋予政治意义。”雷峰塔在倒掉前的文化价值已有较为明显的类型,可谓形成了“集体记忆”,而在倒塌后,这种“集体记忆”被唤醒、修补、选择与重构,使得雷峰塔本身具有更复杂的意义。鲁迅在这次重要事件中的发言,隶属于当时的文化场域,而又带上他独特的思想印痕。他那独有的欣喜、深刻的悲哀,在当年并未找到更多同调,在后来也未被充分重视。今日的我们重读他论雷峰塔倒掉的文字,在惊叹其议论深切之际,或许也会禁不住在心内生出几分悲凉。