伊塔洛·卡尔维诺的1940年代: 从游击队员到《最后来的是乌鸦》

卡尔维诺

1940年,也就是墨索里尼决定站在德国一方参加第二次世界大战的那一年,卡尔维诺17岁,是他家乡圣雷莫的一名高中生,看上去正当芳华。之所以说“看上去”,是因为早在两年前大战在即的时候,他就已经感觉到他的青春开始提前谢幕。战争,改变了一切,也改变了卡尔维诺。好在当时西线战事尚未波及到北部意大利,使他还可以由着自己的性子写小说、写诗、写影评,并梦想成为剧作家,他的少年之作有的得以发表在《贝托尔多》《热亚那日报》等报刊上,有的则一直尘封在自己的记忆深处。可是无论如何,在1940年代最初的一两年里,虽然卡尔维诺先后在都灵和佛罗伦萨与农学打交道,但是他对文学创作具有一种天然的热情,并显露出最初的才华。那么,是怎样的教育经历塑造了当时的卡尔维诺呢?

卡尔维诺的父亲是圣雷莫一个古老家族的园艺师,在中美洲生活20多年并周游世界之后一直在祖居附近经营一家花艺工作室。母亲毕业于自然科学专业,在帕维亚大学担任植物学专业的助教。父母双亲虽然来自意大利气候完全相反的两个地方,但具有一致的社会理想,他们都对甘地和苏联的布尔什维克存在一定的好感,而且是坚定的亲苏人士。虽然家教森严,卡尔维诺也常常“反抗”,但他还是在后来的创作中不断地深情回忆他的父亲,在《圣约翰之路》中,他说,“父亲走的路是在一个完全陌生的世界的深处,在一个人类的超凡世界里开掘出来的道路”。父母双亲和殷实的家境塑造了卡尔维诺的童年,他后来回忆,“我的童年波澜不惊,我生活在一个舒适又平静的世界里,我对于世界充满多姿多彩和层出不穷的想象,却对激烈的冲突毫无概念”。可以想见,“多姿多彩和层出不穷的想象”既来自卡尔维诺的童年生活,也来自父亲讲述的中美洲魔幻现实,而“对激烈的冲突毫无概念”后来则深深铭刻在他所有的创作中,即便他曾经在意大利北部参加过残酷的丛林游击战。当然,卡尔维诺早年也接受了良好的文学教育,他在十二三岁的时候第一次读到了英国作家吉卜林的《丛林故事》,对之兴趣盎然,小说中各种各样的动物和卡尔维诺在父母身边耳濡目染所知的丰富植物后来构成了他创作中奇幻自然世界的一部分,而终其一生的童话书写也能在吉卜林的著作中找到若隐若现的源头。此外,卡尔维诺也读幽默杂志,比如《贝托尔多》《马克·奥雷利欧》和《赛特贝洛》,有理由相信卡尔维诺小说中那种机智的幽默源自于此。

如果说走南闯北的园艺师父亲、吉卜林的《丛林故事》和耳濡目染的自然风物构建了卡尔维诺的童年和他最初的文学修养,那么1940年代初期的阅读和交往则在更深的层次上塑造了他。这就不得不提到蒙塔莱和维托里尼。蒙塔莱是热那亚人,20世纪意大利最杰出的隐逸派抒情诗人,1975年诺贝尔文学奖获得者,卡尔维诺18岁时就已经通过埃伊纳乌迪出版社出版的《乌贼骨》和《境遇》了解蒙塔莱的诗,并能够背诵其中的一部分,因为都来自于利古里亚大区,所以卡尔维诺觉得从蒙塔莱那里能够读到他们“共同家园的回忆”,他后来还在《为什么读经典》中专门分析了蒙塔莱的《也许有一天清晨》。维托里尼出生在西西里,后来迁居到佛罗伦萨,是20世纪意大利著名的小说家、翻译家和文学评论家,也是外国文学译介的先驱,为美国文学在意大利的传播做出了很多贡献,他的小说富有抒情气息和象征意义。蒙塔莱和维托里尼创作中的抒情性成为后来卡尔维诺小说比较重要的价值取向,从中可见对他的影响。除了文学创作家,他们还有一个共同的身份,二人都是反法西斯主义者,在反法西斯运动高涨的年代里,蒙塔莱曾积极投身抵抗运动,维托里尼也在西班牙内战之后投身政治运动,使他们对卡尔维诺的影响不仅止于文学。加之他当时的好朋友后来成为作家和政治家的埃乌杰尼奥·斯卡法里引领他对文化和政治产生的持续性兴趣,卡尔维诺除了钟爱文学之外,同时在战争年月对政治颇有兴趣,也就是自然而然的事情了。

1943年的意大利历史使卡尔维诺的政治兴趣逐渐转变为政治观念并加速了这种观念的确立。他年初转学到佛罗伦萨皇家大学农业与森林学院学习,7月听说墨索里尼被罢免和逮捕的消息之后回到故乡圣雷莫,想不到墨索里尼被党卫军的空降特种部队从大萨索山山顶救走并再次“建立”“意大利社会共和国”,控制了意大利北部。卡尔维诺拒绝加入法西斯军队,开始东躲西藏,他后来回忆说,那段时间虽然孤独,但他得以博览群书,对他立志成为作家产生了很大的影响。有历史学家和军事史家认为1943年开始大战进入了新阶段,意大利的战事为“新阶段”提供了注脚,也改变了卡尔维诺的生活。

当时,卡尔维诺自认为他是无政府主义者,但也越来越意识到在那样一个重视行动的年代,共产党人是最积极、最有组织的力量,尤其是当他知道当地的游击队领导、共产党员费里齐·卡西奥内在1944年2月阿尔托山上与德国人的战斗中牺牲之后,他毅然加入了意大利共产党,并成为游击队员,投身游击战争。在此过程中,卡尔维诺的母亲扮演了重要角色,作为“以自然公义和家庭美德为目标的抵抗中坚定、勇敢的榜样”,这位强硬的反法西斯主义母亲在面对作为人质长期被拘禁和丈夫被“黑色旅”三次假装枪杀的时候表现出了尊严、坚定、智慧和隐忍,劝说两个儿子参加游击队武装斗争。于是,在滨海阿尔卑斯山的丛林中,卡尔维诺和16岁的弟弟过河入林,加入到游击队和纳粹最残酷的战斗中,直到1945年战争结束。30年后,卡尔维诺写了一篇题为《一场战争的回忆》的文章,用一种仿佛忘记又依稀能记住的方式回忆了1945年3月17日所参加的巴亚尔多战役,其中不乏细节,比如当时的任务是,“一旦听见进攻开始,就立刻切断电话线,而且如果发现有法西斯士兵试图逃到下面的田地里,就封锁道路,并时刻准备着,一接到命令,就爬上山坡进入城市,支援进攻”,可谓是“当年鏖战急,弹洞前村壁”。

没有什么比20岁时就成为游击队员并真真切切地参加战斗更能影响一个人了。游击队员身份对于卡尔维诺的影响,之一是人性,在战争中,卡尔维诺见识到了各种各样的人和他们灵魂深处的肤浅与深刻、高尚与卑微;之二是政治,从军期间,他更加坚定了对政治正义的信仰,成为更为积极的共产党员;之三是精神,他在战友身上看到的果敢、自豪、自得和宽宏,这些历经战争沉淀的厚重精神不但影响了卡尔维诺,也影响了经历过战争的一代人,如卡尔维诺所言,“我遭遇了牢狱之灾和颠沛流离,多少次徘徊在生死边缘。但我对自己的所作所为和积累的经验感到满意,甚至愿意经历更多”。更重要的是,人性、政治、精神和战争一起成为卡尔维诺之后重要的文学素材被写进他的小说中。此外,作为因佩里亚省意大利共产党的积极分子,他还为《民主之声》《我们的战斗》《加里波第人》等共产党机关刊物撰写文章。1945年9月,卡尔维诺进入都灵大学文学院学习,之后一直定居于此。

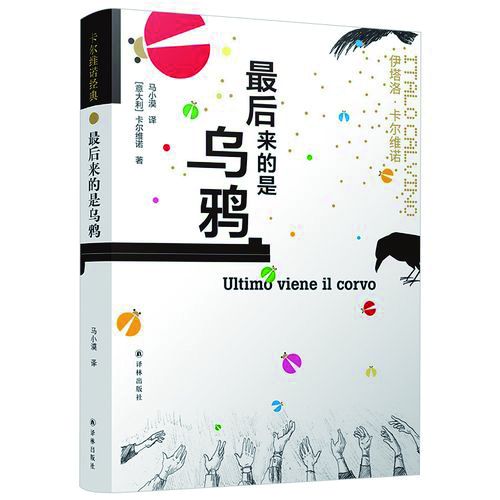

从1946年开始,卡尔维诺为埃伊纳乌迪出版社工作,同时在《团结报》《文化纵览》等刊物发表短篇小说,构成了《最后来的是乌鸦》的雏形。《最后来的是乌鸦》最早出版于1949年,比被认为是卡尔维诺长篇处女作的《通向蜘蛛巢的小径》晚了两年,但这部小说集中的很多短篇小说创作的时间都在1946到1947年,可以被看作作家战后小说创作的最初尝试。

在《最后来的是乌鸦》中,卡尔维诺的短篇小说大概包括两方面的内容:童年和战争。在《装螃蟹的船》《被施了魔法的花园》《父传子承》《懒儿子》《与一个牧羊人共进午餐》等小说中,呈现出的是以孩子为主体的童年乐趣。卡尔维诺无意讲述关于童年的故事,而更多的是用语言和意象营造具体的场景,比如《荒地上的男人》中的父子俩打兔子,《被施了魔法的花园》中两个小孩子“凝视”别人的生活,所建构的都类似是电影中某一个镜头而不强调故事的连续性,与其说作家是在讲述故事,毋宁说是在锤炼语言。在关于语言和修辞的实验中,自然景物描写成为卡尔维诺建构情境的重要手段,香柠檬树、马蹄莲、大丽花、蘑菇、蚂蚁、龙舌兰、桉树、柿子树、杨梅丛、蝴蝶、甲虫、青蛙、蜥蜴、玻璃蛇、兔子、螃蟹、蜜蜂、蜗牛纷纷出现在他的笔下,营造出了安静平和的氛围。在《营房里的焦虑》《去指挥部》《三个人中的一个仍活着》《雷区》《一个士兵的奇遇》等小说中,呈现出的是以人物为中心的战争场景。卡尔维诺结合自己的经历,将所见、所闻、所感以一种非同寻常的方式记录下来,形成了早期短篇小说的另一个主题。比之于童年往事,卡尔维诺在以战争为主题的创作中更偏重于对人物形象的塑造,常常在一篇短篇小说中刻画出多个人物,而又能让其各具特色,使活生生的形象跃然纸上。强调人物、弱化战争成了小说的普遍性,很少能在小说中看到两军对峙和暴力的战斗场景,战争只作为人物的陪衬和背景存在。但也并不是说,卡尔维诺不思考战争,相反,作家也时而在小说中讨论战争的本质及意义,如《营房里的焦虑》就涉及“战争的结束和死亡,这两个究竟哪一个会先来”这样的问题,使卡尔维诺这个时期的小说充满关于战争观念的思想性。

卡尔维诺最初的创作受到切萨雷·帕韦塞诸多鼓励和帮助。帕韦塞出生在皮埃蒙特大区库奈奥省,毕业于都灵大学文学系,尔后成为作家,后来也加入了意大利共产党。他年长卡尔维诺15岁,战后成为卡尔维诺最亲密的朋友,也是卡尔维诺笔下的经典作家,不但是他很多小说的第一位读者,而且还充当道德榜样的角色,卡尔维诺曾说,“我每写完一篇小说,都会跑到他那里去,让他来做我的读者。在他去世后,我觉得,缺少了一位完美读者的指点,我再也写不出好的作品了”,可见帕韦塞对他的影响。也正是在帕韦塞和简思罗·费拉塔的鼓励下,他开始着手创作第一部长篇小说《通向蜘蛛巢的小径》。

用之后的历史经验回看《通向蜘蛛巢的小径》,这部小说谈不上是卡尔维诺的杰作,远没有1970年代的《看不见的城市》和《寒冬夜行人》那么天马行空,也没有1950年代的《分成两半的子爵》和《树上的男爵》那么奇妙精彩,然而作为初出茅庐的23岁作者的处女作,这部小说在当时已经显现出相当的不寻常。小说以一个顽童为中心人物并以他的视点为逻辑出发点,讲述的是主人公皮恩在二战期间由市井泼皮小子成长为反法西斯游击队员的故事,他先是偷了“德国水兵”的配枪被关进监狱,之后和“红狼”一起成功越狱并加入到了游击队,见识到了牺牲、行军、战斗、背叛和逃亡,在故事中也穿插着性、英雄主义、战争观念等话题。总的来说,这是一部配得上作者后来名声的小说,但卡尔维诺还是在1964年为新版小说写了一篇长序,言之凿凿地反思自己17年前的创作。这篇序言既为读者提供了作家对小说创作初衷和艺术的思考,又在时间距离中呈现出了作家本人思想的流动性。卡尔维诺认为当时之所以写出这部小说,在政治上是源于“战争刚刚结束时那种催人奋进的激情和鼓励,觉得自己是战争遗产的专有保管者”;在文学上是源于对当时流行的“新现实主义”有所回应并在此基础上开拓新的小说写作范式。但实际上作家也坦承这确实是一部“偶然”之作,所以当他从顽童写开去之后才发现,要完成“从顽童故事到集体英雄史诗的跳跃”需要克服很多困难,其中必然会出现关于情节的瑕疵。此外,卡尔维诺也分析了他年轻时创作的幼稚病。比如,他认为当时将暴力、性和意识形态等主题强行混杂在文本深处,既为时尚早又不合时宜。再如,他觉得塑造游击队员的方式也存在问题,“把这些人物的特征转化为鬼脸面具,变成怪诞的角色,虚构他们明暗对照的往昔”,在多年之后也让卡尔维诺深感内疚。

当然,悔其少作也许是每一位文章家都有的遗憾,所以并不能因为卡尔维诺的“内疚”和“幼稚”就否定前作,没有《通向蜘蛛巢的小径》,何来《我们的祖先》?何况,《通向蜘蛛巢的小径》和《最后来的是乌鸦》从文学史上说是形成他文学风格的逻辑起点,正是1940年代的早期风格奠定了卡尔维诺的文学基础。

首先,1940年代后期,卡尔维诺的童话笔调就已经开始形成。虽然他很早就读到了《丛林故事》和《金银岛》,也开始有意识地模仿着进行文学创作,但是这种创作方式是完全自觉的,所以作家本人一开始并没有发现自己创作中的童话色彩,是帕韦塞最早发现并同卡尔维诺谈起了童话笔调,以至于自那之后卡尔维诺“开始注意并尽量确认它的定义”,逐渐形成风格。一方面,《通向蜘蛛巢的小径》和《最后来的是乌鸦》中的小说很多都以孩童或少年为中心人物,以这种视角观察世界,并运用夸张、比喻、反讽、陌生化等手法强化主人公对世界的不成熟理解,呈现出不一样的世界,即便《通向蜘蛛巢的小径》中的皮恩以大人自居,其叙事视角仍然是小孩子式的,以孩子和少年为中心的创作成为童话笔调的基点。另一方面,在这两部小说中,卡尔维诺营造的情境都具有童话色彩,《最后来的是乌鸦》中动物和植物等自然书写自不必言,就是《通向蜘蛛巢的小径》这样以人物和情节为中心的战争小说也存在轻松的儿童情境,比如,“皮恩醒来时,从树枝间望见零散的天空,亮得有点刺眼。天亮了,这是晴朗自由的一天,鸟儿在唱歌”;再如,“他们继续走着,大人和孩子,在黑夜中,在萤火虫飞舞中,手拉着手”,这样的例子在他早期的小说中比比皆是,成为童话笔调形成的象征。

其次,在童话笔调的深处,潜藏的是卡尔维诺对历史的喜剧书写。战争和死亡在客观上都极为血腥和暴力,但童话笔调无形中遮蔽了这些相对残酷的意象和情境,对卡尔维诺来说,作为战争的胜利者,他并没有在战争中感到失败、挫折和煎熬,所以才“集中笔墨,以壮丽而滑稽的风格去讲述犹豫不决、失误、误传,以及一个政治上毫无准备、没有任何生活经验、之前一直生活在家庭里的年轻资本家遭遇的不幸”,所以在当时的小说中看不到危险、焦虑、抉择和死亡。美国思想家海登·怀特在他的名著《元史学》中按照弗莱《批评的剖析》的逻辑将历史的撰写分为浪漫、悲剧、喜剧和讽刺等四种情节化模式,并认为人类在喜剧中“获得征服其世界的短暂胜利,从而使人们保持着希望”,在怀特看来,喜剧是历史书写的方式之一。由此看开去,卡尔维诺恰恰正是用一种喜剧的方式书写战争和历史,这也解释了为什么他早期的小说中常常出现夸张怪诞的表情、晦涩的鬼脸和幽暗的深层心理伤痕。巧合的是,作为文学体裁的童话也许并不全部都是喜剧,但至少不是悲剧,将这种温暖、平和且带有一点喜剧色彩的童话笔调与作者所经历的苦难嵌于一体,所产生的无尽张力甚至可以说是卡尔维诺的毕生追求,《通向蜘蛛巢的小径》和《最后来的是乌鸦》既是成人童话,又是历史喜剧。

至于呈现成人童话和历史喜剧的方式,更不是三言两语所能概括。在卡尔维诺身后出版的《美国讲稿》中,他用轻逸、速度、精确、形象鲜明、内容多样、开头与结尾概括说明优质小说需要具有诗学特征,实际也可以看作是他一生创作的总结。在这部讲稿的开始部分,作者指出,“即将过去的这一千年是西方现代语言与文学发生与发展的一千年,现代文学充分利用了现代语言的表述功能、认知功能和幻想功能”。其实,早在1940年代后期,卡尔维诺的小说创作似乎已经开始遵循这种原则,纯净风趣的修辞格构成表述功能,理性温情的历史观构成认知功能,复杂奇妙的想象力构成幻想功能。所以,在意大利“新现实主义”盛行的1940年代,卡尔维诺已经悄悄“脱离”“新现实主义”,但他又不属于任何新“主义”,甚至很难简单用“后现代主义作家”概括卡尔维诺,他超离于20世纪文学自我表达的独特性早在1940年代末期就已经开始形成。

《通向蜘蛛巢的小径》出版之后大受欢迎,并获得了里乔内奖。那之后,卡尔维诺在埃伊纳乌迪出版社负责新闻办公室和广告宣传工作,直到1948年转而为《团结报》都灵分社工作,也为《重生》撰稿,兼职为《卡里尼亚诺先锋报》戏剧专栏做编辑,并于1949年9月再次回到埃伊纳乌迪出版社,负责“科学文学系列丛书”的编撰文学卷工作。这期间,卡尔维诺还和意大利战后著名剧作家娜塔丽亚·金兹伯格一起北上斯特雷萨拜访在那里度假的海明威。海明威是卡尔维诺一直情有独钟的作家,吸引卡尔维诺的“是一种既是诗学上也是政治上的吸引力,一种想积极参加反法西斯主义的说不清的推动力”,即便海明威的小说在战时意大利遭禁,卡尔维诺依然能够找到偷运到意大利的外语版海明威“地下文学”,并以之为神。《丧钟为谁而鸣》在卡尔维诺结束游击队员生活的早期让他“看见自己”,促使他把自己的游击队生活转化为小说的主题和语言。虽然1954年卡尔维诺也言及海明威文学创作的局限和缺点,但是他始终清醒地知道,“海明威对我曾经意味着什么,以及现在他是什么;是什么使我远离他,以及我继续在他的作品而不是在别人的作品里发现了什么”。

去拜访海明威的时候,卡尔维诺还并不能被看作是重要的小说家,他1949年完成的《白帆》就没有出版,只好把内中的情节拆分开来植入到之后创作的诸多小说中。但是1940年代的所有积淀已经开始塑造卡尔维诺,《通向蜘蛛巢的小径》和《最后来的是乌鸦》恰然就是明证,二者是卡尔维诺过去十年人生和创作的总结,作为游击队员的他被写进小说,作为作者的他写出了无尽的往昔。从游击队员到《最后来的是乌鸦》的作者,卡尔维诺完成了从政治人到文学人身份的过渡与转换,如果没有1940年代的生活与文学积淀,卡尔维诺的文学道路恐怕会是另外的样子。然而历史没有假设,《最后来的是乌鸦》在1949年顺利出版之后,时间、历史和卡尔维诺一起来到1950年代。