钱锺书第一次招研究生出了什么题?

钱锺书先生

钱先生谈艺衡文,活而不空,融而不玄,听者常能得到一般课堂教学中所得不到的启迪。他对文学作品的“鉴赏和评判”,着重于对艺术审美的真正把握。

20世纪60年代初,他第一次招收研究生,我的一位北大同学打算报考,托我问他应该阅读哪些参考书。他回答说:“用不着什么准备,准备也没有用。”

后来我们在帮他评卷时,才发现这样一些试题:试卷上抄录了若干首无主名的诗作,要求辨认出它们是学习唐宋哪些大家的风格;抄录了白居易的一首代表作,要求指出其中有否败笔,为什么是败笔,等等。

这些题目的难度或许偏高,却是对考生艺术分析能力的真正测验。答卷中居然有人大谈白居易那首诗的思想特点一二三、艺术成就甲乙丙的,很可能紧张之中没有看清题目,就按流行的试题套式作答了。

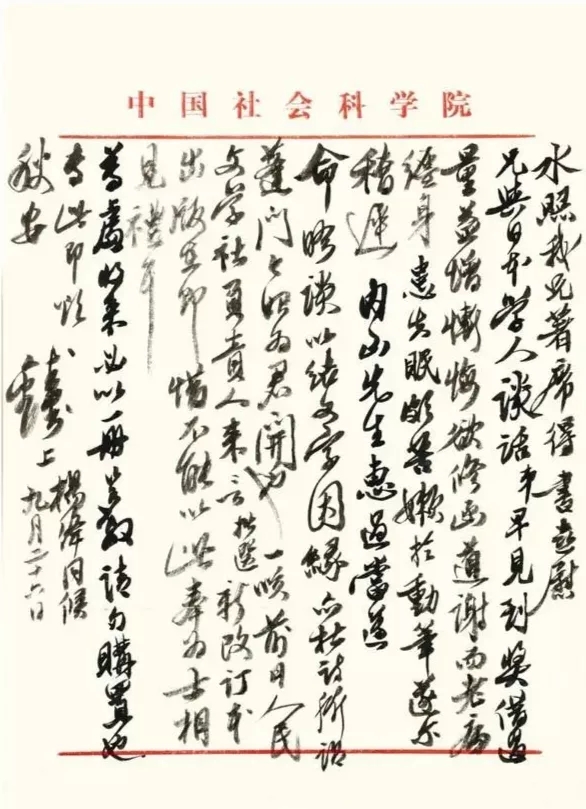

钱锺书先生致王水照信

钱先生的随意闲聊更充满这种耐人寻味揣摩的东西。比如我曾研究过韦庄《秦妇吟》,他就说:此诗长达1666字,为现存唐诗之最,结尾仅说“愿君举棹东复东,咏此长歌献相公”,是不是缺乏与全诗相称的艺术力量?中国长篇叙事诗的结尾似乎好的不多。崔颢的名作《黄鹤楼》,既说“晴川历历”,又说“烟波江上”,如何理解?韩愈的《原道》与明清的八股文之间有否暗脉相通之处,又是为什么,等等。这些篇章,常习不察,突被点醒,够我好好思索钻研一番的了。

从钱锺书先生的闲聊中,似乎可以捉摸出一些他的艺术思维的路数和特点,再来读他的著作,对其中开启心扉、点拨心灵之处有时会获得冥契神会的乐趣。

《宋诗选注》与《管锥编》《谈艺录》等著作,虽有白话和文言之别,但都具有点到即止、高度浓缩、“蕴而不发、发而不尽”的特点,需要我们寻找多方面的参照系来加深领会和理解。钱先生的日常谈话实在是不可多得的启发比照资料。

我于1984年至1986年间在日本东京大学任教,有次应爱知大学之邀去作学术报告。替我翻译的荒川清秀先生对我说:“1980年秋钱先生曾在我校作了一次即兴式的讲演,还留下手稿。”我知道钱先生访美时,不喜作有事先准备的讲演,而是用一口标准的“牛津英语”当场答难解疑,举座惊服。他精通数国语言,唯独不谙日语,这次只好写稿供翻译之用。我就请荒川先生复印一份给我,并说:“如果我早知道钱先生来演讲过,我就不敢来献丑了。”

钱锺书1980年在日本爱知大学所作学术报告手稿

手稿一共有五页,三页用的是东京新大谷饭店的笺纸,另两页则是名古屋饭店的。在异国他乡,读着熟悉的挥洒飞舞的手迹,如亲謦欬,我不仅想象到他旅途倥偬、振笔直遂的情景,更感受到他日常谈话时那种才情横溢、妙语连珠的快意。就连礼节性的开场白也不同一般:

“……先生们出的题目是《粉碎“四人帮”以后中国的文学情况》,这是一个好题目,好题目应当产生好文章;但是这篇好文章应当由日本学者来写。中国老话说‘旁观者清,当局者迷’,又说‘不识庐山真面目,只缘身在此山中’,西洋人说‘A spectator sees most of the game’,贵国一定也有相似的话。…… 我个人还有一个很大的不利条件。我对日本语文是瞎子、聋子兼哑巴,因此今天全靠我这位新朋友荒川清秀先生来做我的救苦救难的天使,而诸位先生都是精通中国语文的。所以我对中国文学现状的无知,诸位一目了然;而诸位对中国文学现状的熟悉,我两眼漆黑。用十九世纪英国大诗人兼批评家S.T.Coleridge(柯勒律治)的话来说,各位有knowledge of my ignorance,而我只是有ignorance of your knowledge,诸位对我的无所知有所知,而我对诸位的所知一无所知……”

亦庄亦谐,而又有一股英迈凌厉之势。这篇《粉碎“四人帮”以后中国的文学情况》经我整理,已收入《钱锺书集》之《人生边上的边上》,由生活·读书·新知三联书店于2007年出版。

在这之前不久,他曾在东京早稻田大学作过一次演讲《诗可以怨》(已收入《七缀集》,生活· 读书· 新知三联书店,2007年),开头也有一段“客套话”,讲了不懂号码锁、又没有开撬工具去发现知识宝库的“穷光棍”,讲了自称发明了雨伞、孤陋寡闻的意大利“土包子”,妙趣横生,新颖生动。

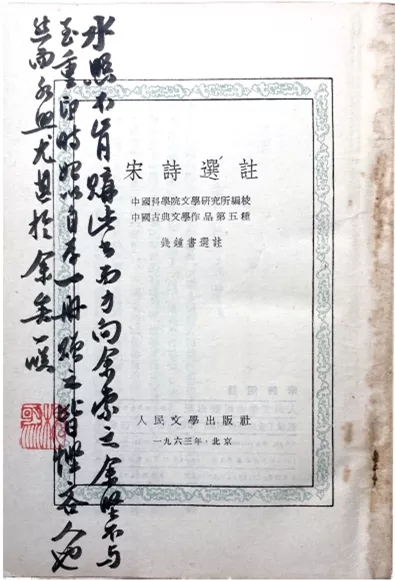

钱锺书先生赠王水照先生之《宋诗选注》

两次开场白皆表自谦之意,但用语和设譬竟毫不雷同。读到这种地方,我往往想起他的著作。例如《宋诗选注》讲苏轼用“博喻”之妙:“一连串把五花八门的形象来表达一件事物的一个方面或一种状态。这种描写和衬托的方法仿佛是采用了旧小说里讲的‘车轮战法’,连一接二地搞得那件事物应接不暇,本相毕现,降伏在诗人的笔下……”(《宋诗选注》,人民文学出版社,1963年)

或许可以说,只有像钱先生这样的才具,才能如此深刻地理解苏轼的“博喻”,并用生花妙笔加以精辟的表述。他的客套的“普通话”实不“普通”。他的日常谈吐实在也是一种艺术创造。我们在文学研究所时,平常如遇到可恨可恼或可喜可慰的事情,却又苦于无法表达时,同事间总会说:“如果钱先生在,一定又会有几句妙语来勾勒了!”

(本文摘自《钱锺书的学术人生》,标题为编者所拟。)