金克木香港佚文:读《鲁迅全集》初记

【黄德海 按】

去年温习金克木的部分文章,看到《改文旧话》,想起金克木在香港报刊上的一篇佚文,便起意要找。幸得祝淳翔先生相助,并因香港文学网上数据库的健全,不但找到了金克木提到的文章,还有对他文章的回应,以及他对回应的回应,三篇文章分别是《周作人的思想》(署名燕石),《“还不够汉奸思想么?”》(署名黄绳),《旧恨?》(署名燕石)。意外的收获是,线索牵连着线索,居然又找出了金克木这一时期的其他几篇文章(除标明外,均署名金克木)——《围棋战术》、《忠奸之别》(署名燕石)、《读〈鲁迅全集〉初记》、《归鸿》(署名燕石)、《读史涉笔》、《秘书——地狱变相之一》。这八篇文章,除《秘书——地狱变相之一》发表于1948年8月30日的《星岛日报·文艺》,其余均刊于1938年至1939年间由戴望舒创办并主持的《星岛日报·星座》。关于这批文章的发现过程及基本情况,请参祝淳翔《金克木香港佚文发现记》(刊2019年6月13日《澎湃·上海书评》)。

八篇文章中最重要的,当属《读〈鲁迅全集〉初记》,饱含深情又独具识见。文共八节,一、二、三节总论鲁迅及全集的价值。第一节跳出单纯的文学角度,确认《鲁迅全集》“包揽了清末民初以来的思想以及五四五卅九一八时期的史实,我们可以把它看做当代的历史的丰碑”。第二节赞赏《全集》体例一致,呈现出的“是讲坛上的鲁迅,是出现于群众之前的鲁迅”,“这是一个完整的活人,没有残废,也没有化装,他不亲切,只因为他并不是在内室而是在讲坛”,因而“说他冷酷,说他疯狂,说他刻薄,说他褊狭,都是忘记了这一点,妄以演说家战斗者的行为来武断他的私人品性”。第三节说明鲁迅行为一贯,“敢把自己整个显现在人前”,“有站在街头喊:‘谁能向我投石?’的资格与勇气……因为他敢于剜出自己的恶疮,有正视丑恶的胆量”。

第四节先肯定蔡元培所说,鲁迅“为中国新文学的开山”,随后宕开一笔,言“新文学是新文化运动的支流,新文化是以思想改造为主,他却正好是在思想上贯通中外承先启后,秉承中国的学术风气,又接受了西洋的思想潮流”,检讨鲁迅思想的内外根源。第五节从鲁迅出生的地理环境,辨认出他具有“挟仇怀恨茹苦含辛至死不屈的反抗”的“越人的遗民气质”,进而指出“鲁迅却不是一个民族或国家的遗民,而是一个失败了的理想与革命的遗民”,言其“突过了绝望自然又近于希望然而还是一条路线并没有如无识之徒所谓‘转向’,不足为朝秦暮楚缺乏羞耻的人的藉口而正可表现一贯到底誓不变节的遗民的伟大”。第六节回应鲁迅多作杂感而没有留下不朽大作的遗憾,认为如此认识“未为卓见,因为他的杂感的历史的价值,实在还超过其文学的价值。杂感文章的准确锋利固空前绝后,而当时中国的社会尤其是文坛上的种种相,藉鲁迅而传留下来,更是历史的伟业”,正与第一节所谓留下史实照应。第七节谈鲁迅的文学技术,推测“思想的深邃,内容的隐讳,典故的繁多,受西洋影响的句法的复杂周密,使鲁迅的文章未必能不加注疏而为将来的青年看懂”。第八节是结语,并述作者与鲁迅作品的因缘。

《周作人的思想》补充此前金克木《为载道辩》的未尽之意,清晰地写出了对周作人的整体认识。文中强调“循环史观是他的思想重心之一……具着这样历史眼光的人,对眼前一切皆不满,对眼前一切皆忍受,想会着‘古已有之’以自慰,存着‘反正好不了’的心以自安,这就是‘自甘没落’的原因,也是‘乌鸦派’‘败北主义’的一个动机。对人类的观察,过重生物学方面,忽视社会学方面,再爱好民俗学的对退化及残存的现象的纪录,都使这种历史观蒙上极黑暗的悲观厌世的外衣。厌世而不死,就必然会无所不至的。”

与此同时,文章考察周作人“自其不变者而观之”的思想来源,并以此为重心,勾勒了周作人的知识构成,即“对人类的观察,过重生物学方面,忽视社会学方面,再爱好民俗学的对退化及残存的现象的纪录”,并由此推测其行为的必然方式,“对眼前一切皆不满,对眼前一切皆忍受”,因而难免“无所不至”。与此相关,周作人另一个“很可注意而常被忽略的重要见解”,是民族平等:“爱乡土的热情与爱国并不完全是一回事,周作人是不爱国的,他不能爱一个国家,他甚至不能爱一个民族,尤其不能夸耀宝贵本国和本族。……周作人所经历的辛亥革命中,种族国家主义曾占重要地位。

有经验的反对意见是矫正不过来的,正像革命者反革命时就特别凶恶一样……这一点发展起来,便有了严重的结果。既不歧视他族又加上痛感本族的劣点,还不够‘汉奸思想’么?”何况,“周作人被人认做‘亲日派’是很久的事了。他曾经公开答覆过一次说他不配做,够不上,可见他并不以‘亲日派’为耻”。此外,金克木特别指出,周作人“‘亲’的是‘古日’而非‘今日’”,而“这也是辛亥前志士的一般倾向”。

《读史涉笔》共五节,每节集中谈论一个问题。第一节类似总论,谈论史料和史才。第二、第三节承接前面的思路,谈中国、日本、西方和世界史的编撰。第四节谈佛教史和道教史,第五节谈历史人物。文章虽针对当时的历史写作,而文中屡有洞见,或许对现在的历史写作也会有所启发。尤其关于“文学史与社会史的边界上”一部分,属“从有文的文化考察无文的文化”,开此后金克木关注“无文的文化”先河。

《围棋战术》开金克木写围棋并借围棋谈时事之先河;《忠奸之别》分析汉奸心态,鼓舞人们敢作敢为;《归鸿》写两位爱好文学和钻研古籍的朋友,本来文弱多感,却义无反顾地投入抗日战场;《秘书——地狱变相之一》大概可以称为小说,或许因为写于抗战胜利之后,对性格浮夸、经历战争而毫无变化者投以讽刺,是金克木此后诸多半真半假的叙事作品的开端。

或许可以说,金克木这批文章,既回应了当时的现实问题,又构成了当时思想认识史的一部分,并显现了他早年写作的关注和思考点,对阅读他后来的文章也富有启发,非常值得重视。

全部佚文由祝淳翔先生录入并校订。“×”“☐”处是当时被删的内容,加“【】”的文字是识读困难而录入者根据字形和文意推定的,加“[]”的文字是录入者根据文意做的补充。

读《鲁迅全集》初记

金克木

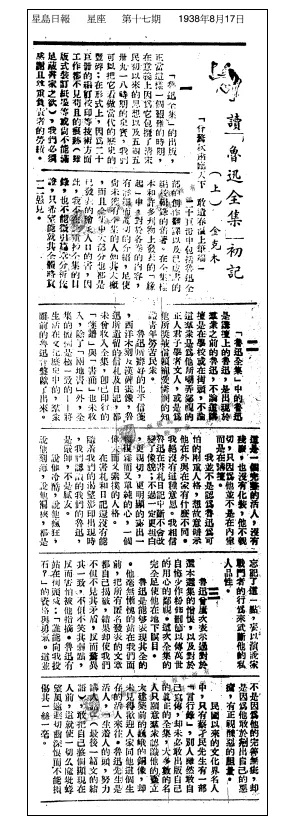

《星岛日报·星座》1938年8月17日第17期

曾经秋肃临天下,敢遣春温上笔端。

一

《鲁迅全集》的出版,正当这样一个艰难的时期,在意义上因为它包揽了清末民初以来的思想以及五四五卅九一八时期的史实,我们可以把它看做当代的历史的丰碑;在形式上,因为二十巨册的编订校印等技术方面工作都不见苟且的痕迹(虽版式装订纸墨等或尚不能满足藏书家之欲),我们必须感谢且尊重负责者的劳绩。

二十巨册中包括鲁迅全部的创作翻译以及已成书的编校辑录的旧著。在全集样本和许多刊物上发表的“缘起”中,对于各卷的内容,有详细而真切的介绍,足使尚未获有全集的人知其大概,而且全集中大部分也都是已发表的脍炙人口的书,因此,我不在此重抄全集的目录,也不能征引篇章分析佐证,只希望能就其全体略贡一二愚见。

二

《鲁迅全集》中的鲁迅是讲坛上的鲁迅,是出现于群众之前的鲁迅,不论这讲坛是在学校或在街头,不论这群众是为他所嘲弄鄙视的正人君子学者文人,或是为他所奖掖信赖宠爱怜悯的知识青年劳苦民众。

鲁迅所癖好的北平信笺,西洋木刻及汉碑画像,鲁迅所遗留的信札及日记,都未曾收入全集,即已印行的《笺谱》与《书简》也未收入,除了《两地书》外,全集的体例是极一致的——将生活在文化历史中的,群众面前的鲁迅合盘献了出来。这是一个完整的活人,没有残废,也没有化装,他不亲切,只因为他并不是在内室而是在讲坛。

我并不是认为鲁迅为可怕的两重人格,想故意暗示他在外与在家有什么不同。我绝没有这种意思。我相信鲁迅在书札日记中断不会改变了像貌;不过一定更坦白,更亲切,更明显的露出一颗复杂而又单纯的心,一个伟大而又素朴的人格。

在书札和日记还没有能随着我们的渴望影印出现时,我们认识的我们的鲁迅,是严师,不是腻友。

说他冷酷,说他疯狂,说他刻薄,说他褊狭,都是忘记了这一点,妄以演说家战斗者的行为来武断他的私人品性。

三

鲁迅曾屡次表示过对于选本选集的憎恨,以及对于自悔少作粉饰删节以传万世的用心的鄙视。这次全集的完全足使他在地下瞑目。

鲁迅是能够表现其全的。他毫无惭愧的站在我们面前,把所有匿名发表的文章都自己揭破,结果却使我们不但不见其矛盾,反而惊异其一致,不但不笑其弱点,反而害怕被他指摘。鲁迅有站在街头喊:“谁能向我投石?”的资格与勇气。这并不是因为他的完善无疵,却是因为他敢于剜出自己的恶疮,有正视丑恶的胆量。

民国以来的文化界名人中,只有蔡孑民先生有一部“言行录”,别人虽然敢自己写传,却未必敢出版自己的真正的全集,大多数的名人只愿群众认识他的矗立大建筑前的巍峨的铜像,却未见得欢迎人家同他这个生存的活人来往。鲁迅先生是活人,“生着人的头,努力讲人话”(最后一篇文的结语),敢把自己整个显现在人前,这就使一切幺魔蚍蜉望风远避切齿深恨而不能损伤其一丝一毫。

四

蔡孑民先生在《鲁迅全集》序中称鲁迅为中国新文学的开山。鲁迅能做开山者,并不仅因为在时间上他是第一个创作新小说的人,并不仅因为他是新文学中有建树,最能担当起世界声名,最能认识我们民族的灵魂的人。鲁迅的文学技术是新文学史中最先而且最完全成熟的,但是他有极大的影响却没有接受衣钵的门徒。鲁迅并不是新文学的技术的祖师。他所以能做新文学的开山,最重大的原因是,新文学是新文化运动的支流,新文化是以思想改造为主,他却正好是在思想上贯通中外承先启后,秉承中国的学术风气,又接受了西洋的思想潮流。

中国现代思想史自非短文所能及,但有一二点似可指出,藉以明白鲁迅的思想。

清末民初的潮流,一自外铄,一自内启。外铄者虽似起于戊戌后之《新民丛报》,实伸张于五四时之《新青年》。康梁固未若陈胡之新,但直到现在,究竟中国接受了多少西洋的“精神文明”,还很成问题。其自内启者则不然。中国的思想史蒙儒家之假面,孕道家之内容,释氏初兴,乃有大革命,其时在中古魏晋六朝之际。“中原文物”失统治之权,朔漠西陲来异族之祸。同时西行求法,东来翻经,代有作者。经一番搅和,遂开空前绝后之唐代奇葩。清末文士,以汉族陵夷,颇欲征文献于明季。

然而明人承元之敝,乍自拔于外族之奴,生活颇恭而思想空疏,略有一二可观,不足以偿大欲,而迹其继往开来者,则以在清代。远溯汉族盛时,自必追踪唐世(其实唐代也非汉族独占,近日学者有争论。)尤有进者,清季避世者多去扶桑,而东洋生活习惯犹存唐代流风余韵。于是目击心伤,欲【自我光荣】,则遥希汉唐,欲声斥末世,则心仪魏晋,以今例古,风气遂成。

就学术而言,重公谷而抑左氏,主今文而斥“新”学,尊八代而卑唐宋(文章),伸释氏而薄时文;而地理音韵之学亦一跃而登宝座,盖欲求中古文化交流之迹,不得不究西北边藩舆地(这一方面似少成就),而音韵之成为学,亦正茁生于六朝译经之时。此种学术潮流,前半固已为陈迹,后半则随西方汉学家历史家之努力,至今尚为中国学术主流,(虽则中古文化之探讨,今为一片荒原,佛道【藏】读者仍为足音在空谷。)凡此种种胥埋其种子于道咸之间,而发其芽于畸人龚定庵。定庵染段茂堂之小学,濡魏默深之地理,鄙科名,好释氏,贬礼俗,具雄心,正为清季文人具小影,所以当时志士人手一编定庵文集。而且试繙龚集,当见送钦差大臣林公则徐南去之文,岂不正是中国现代史的开端处?

鲁迅生于浙,学于日。深深承受了这一支思想主流,这在全集中是极容易发现的。然而这还不够。只靠这个,是要没落成为古董的。鲁迅之为思想界重镇,还在他的承继了西方的另一支思想潮流。

西洋近代史可自法国大革命数起。一七八九年正是两个世纪两个时代交替的起点,由埋伏已久的理论与行动会合而生的果实。十九世纪前半,虽有拿破仑在政治舞台上扮演名剧,思想方面却未见可惊的变动。一八四八年蔓延全欧的革命,巩固了布尔乔亚的统治,茁生了强化的近代国家;资本主义正式开花期,又藉海外贸易的急激进展而达到空前的茂盛;同时社会主义的种子,经济恐慌与大规模社会不安的根苗,也开始发荣滋长。

十九世纪后半初期,达尔文与马克思,使人类对于自身起了有意识的批判作用。前者是缓慢而广大地侵占了全部思想领域,后者在一八七一年的巴黎公社与第一国际中显出了绝大的然而短促的势力。随着早熟的新革命的夭亡,世纪末的气氛便侵入一般人的心。同时,前有凭藉佛理的叔本华,后有他的反面继承者尼采,以诗人的气质抒哲人的沉思,反映而且领导着悲观与绝望的人生战斗的思想主流。

由西欧的进步国家的社会与思想的变革,影响到后进国家的追踪,并不是一个剧本的复演。来得愈迟,变得越快,旧的残余也愈多。第一个例子是俄国,第二个是日本,第三个是中国。俄国的跨过前辈的急步,使它的各方面难相配合。一九〇五年的革命的失败,便把许多时代渣滓抛出了前进的主流,但这些渣滓却是浮在面上的,而且是前进太快以致落伍的。在寒冷而忧郁的北方国土迟钝而强韧的斯拉夫民族当时便发出沉重的叹息。当北欧的几个文学思想巨人因望得太远而感觉迟暮的时候,日本还正是在一往无前尊重维新的阶段。这种由发展的不平衡性而生的罅隙,对于更为后进更为老大的中国的青年,更有绝大的力量来把他们的感觉修削得更为锐敏。鲁迅正当这个时候在日本接受他的青年期的教育。他所受的科学与文学的洗礼,便是汲取了这时代的流水来施行的。

这一时期的思想又是在新旧交替的阶段,矛盾又鲜明地显露着。一方面是信奉科学至上,却又恐惧着机械毁灭了人性以及美知爱,一方面是坚持个人独立自由,却又意识到社会的羁绊与集体的未来。这种矛盾若伏在心中,表示出来的便是沉默的反抗与绝望的战斗,为已经失败和不会实现的理想而努力。

中外两股思想潮流的汇集处,出生了鲁迅。

当一个过渡时期的思想家,有两副面孔:一、是表白将来的理想,作先驱者,画乌托邦;一是批判现在的事实,当吊客,撞丧钟。法国大革命前,卢骚演前一类的生角,伏尔德扮后一类的丑角。鲁迅似伏尔德。照前面所说的中外两派思想主流在中国汇合时所挟带的东西说,中国思想界不能有卢骚。虽然只是正反两面,但事实上中国思想界还缺乏,具积极建设性的,《社会契约》与《爱弥儿》的作者。鲁迅往矣!来者如何?

还有一点在这儿顺便提及。鲁迅所接受并发扬的这种思想,也有向下的危险的成分。它可以使人偏激奋发,也可以使人感慨玩世。明显的例证是:鲁迅与周作人先生的家教,学历等等都一样,而晚节却那么不同。假如从北面南的是周作人先生而非鲁迅,鲁迅会不会在北平当教授玩碑帖而让他的介弟在上海领导左翼青年?两人都提到过陶渊明,而鲁迅却特别强调陶的“精卫衔微木”一点,注意他的“猛志固常在”。这种正反两面的融合与发展,在两人的气质方面还可有所申明,因两人同为遗民,一则顾亭林,一则吴梅村。下一节将略述这一点。

五

蔡孑民先生在序文中分论鲁迅的编著,翻译,创作,而以地理环境引端。这见地异常正确,却易遭人误解;因为提到鲁迅的家乡,往往会使人联想到“绍兴师爷”的讥嘲。

我却想在蔡先生所论的文学传统及某些人所谓的师爷笔法之外,试指出一点:越人的遗民气质。这一点地理人文环境的影响也和思想文学的传授一样,使鲁迅周作人先生等成为异流而同源。

乍到杭州在浙江图书馆中繙检旧籍的时候,我极惊异于浙人的遗民气质。从越王勾践以降,累代多有反抗暴主的遗民。越人似乎总带着一些挟仇怀恨茹苦含辛至死不屈的反抗的亡国遗民气质。一般人的江浙人文弱的判语是不准确的。文风盛体力弱或者有之,但气质与意志,尤其是在文人方面表现得极刚强。粤人湘人能创业,鲁人秦人宜结交,越人大概是比较最不会【用】奴才的。这种精神在清末时尤为显著,而其代表之一便是鲁迅晚年所常称道的章太炎。

章太炎晚节虽可訾议,而他的民族主义也只是模糊的轮廓,然而怀乡守土爱邻亲友的热情,排斥异族痛恶压制的决心,临危受命宁死不辱的气节,在革命的章太炎的言行中是具有的。若要这种气质的最进步的代表,我的私见欲推鲁迅。鲁迅却不是一个民族或国家的遗民,而是一个失败了的理想与革命的遗民;因此,在他的全部著译(并不是几篇晚年的征引晚明的杂感)中,深深渗透着这种精神。编著始于《会稽郡故旧杂集》,散文始于埋葬过去的《坟》,小说始于寂寞中的《呐喊》,翻译始于一九〇五年俄国革命失败之际的,阴暗的作家安特列夫与阿尔志跋绥夫。

这儿当然不能多涉我所久想钻研稽考而仍未着手的“遗民气质”,所以只再指出一点:鲁迅后来似乎由悲观的“遗民”转为乐观的“先驱”,实由于他悟出了“绝望之为虚妄,正与希望相同”。突过了绝望自然又近于希望然而还是一条路线并没有如无识之徒所谓“转向”,不足为朝秦暮楚缺乏羞耻的人的藉口而正可表现一贯到底誓不变节的遗民的伟大。全集既出,当可大白。

六

仿佛有不少人惋惜鲁迅晚年多做文坛杂感,没有给中国新文学留下什么可以不朽的大著作,尤其是没有发挥他的文学史家的才能,完成中国文学史。

鲁迅的确是当代即非唯一也极希有的文学史家。由于朴学的根柢深,故有史家的眼光与技能不致模糊影响不辨真伪忘却时地;由于思想的坚决进步,故亦不致无识见乱取舍胡判断。《中国小说史略》及《中国新文学大系小说二集序》,还有那目光如炬断事如神的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,便是确切的证明。但由此便说他牺牲精力做杂感可惜,却未为卓见,因为他的杂感的历史的价值,实在还超过其文学的价值。杂感文章的准确锋利固空前绝后,而当时中国的社会尤其是文坛上的种种相,藉鲁迅而传留下来,更是历史的伟业。

《鲁迅全集》的价值在它的上面重重涂染着的血痕中。

“我们活在这样的地方,我们活在这样的时代。”(《且介亭杂文后记》)这是《鲁迅全集》,特别是全部杂感,所给人的警告。这就是史家鲁迅的劳绩。

重读全集中的全部杂感文,我感到一点并非毫无因由的恐怖。那么多不利于统治者的话,那么多揭发自己民族丑恶的话,那么多牵涉到活人的话,那么多加黑点、杠的触犯忌讳的话,在无治者时代尚未到来而自由还不过是理想与口号的时期和地域,是不是可以无违碍的流传下去呢?

然而这当然是我的过虑,文人以作品被人读而出名,后来又因出名转而只被谈论不被诵读。这个公例,大概是不会被鲁迅所推翻的。看的人不懂,懂的人不看,【黑】时间与死亡加以助力,“不念旧恶”与“死人崇拜”又是美德,鲁迅也许倒藉他所憎恶的现象而博得永久性的吧?当然鲁迅有知,大概是以为这样流传还远不如被摧毁的。

七

关于鲁迅的文学技术,似乎是毁誉多歧却一致称赞他的杂感。在原则上,他自己很明显的拥护着“为人生而艺术”与写实主义,在文字上,他也自认未能摆脱尽旧的镣铐,并不希望人家奉为楷模。思想的深邃,内容的隐讳,典故的繁多,受西洋影响的句法的复杂周密,使鲁迅的文章未必能不加注疏而为将来的青年看懂。若不详细讨论而想举一二语以赅括,我想借陆士衡《文赋》中的两句来,大概可得普遍的承认:

“谢朝华于已披,启夕秀于未振。”

八

仍照本文开篇时一样,抄两句鲁迅的诗作结:

“悚听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干。”

再请读者恕我赘说几句我个人对于鲁迅作品的因缘。

当我还在小学校中背《赤壁赋》,《老残游记大明湖》,《洪水与猛兽》时我的老师给我两本《小说月报》看。老师要我看的是爱罗先珂的《爱字的创》,然而出乎他的意外,我竟不懂,不喜欢。爱与恨在那时我的心中都是无意义的字,还没有十五年的经历来给他加上沉重的力量。

我所喜欢的却是鲁迅的《社戏》,这篇小说给我极大的喜悦,心中记下了一个姓鲁的大孩子迅哥儿。后来在初中图书馆中又得到了不少的《小说月报》,我喜欢看“非战文学专号”,但愿意重读沈雁冰先生的论文,却不能全懂鲁迅译的《一个青年的梦》的涵义。鲁迅的翻译我第一次读的是《工人绥惠略夫》也是似懂非懂。直到又过了几年,我看《在酒楼上》而莫名其妙的深深激动的时候,才明白鲁迅的作译都不是我们孩子们所能完全看懂的,而且也知道这姓鲁的迅哥儿实在是姓周的老人,那时“阿Q时代”也已被人判定“死去”了。

不过儿时的记忆仍旧倔强,《社戏》在此刻还能给我喜悦,还比《朝花夕拾》《桃色的云》更让我想着鲁迅是大孩子迅哥儿。但当我自以为更多了解鲁迅一点时,我也就更多失去一点读他的作品的勇气。因此,我虽然在讲堂上教人念过《野草》中的名篇,却只肯买巴金先生的小说给小妹妹们看。

鲁迅的思想未必有承继者,鲁迅的文章一定无传人,鲁迅的著作将有许多孩子们看不懂,只成为历史的文献,然而鲁迅的精神愿能亘古常新,直到阿尔志跋绥夫与安特列夫的世界消灭,武者小路实笃与爱罗先珂的世界到来时,永远给未老先衰的青年以警惕,给老而不死的朽骨以羞惭。

再转抄鲁迅第一散文集末尾的几句诗:

“既睎古以遗累,信简礼而薄葬。彼裘绂于何有,贻尘谤于后王。嗟大恋之所存,故虽哲而不忘。览遗籍以慷慨,献兹文而凄伤。”

附记:《鲁迅全集》尚有八册未出,本文好在只就大体略抒管见,算做“初记”,以后续有所得,当为“再记”“三记”。八月一日

(香港《星岛日报·星座》第17—19期, 1938年8月17日—19日出版,署名:金克木)

(转载自“复旦现当代文学”微信公众号)