钱理群:关于“20 世纪中国文学经验”的思考 ——《钱理群新编中国现代文学史:以作家、作品为中心》结束语

钱理群先生近照

通过对于历史的梳理与总结,大概可以作出这样的论断 :中国现代文学以五四为起端,到第三个十年就趋于成熟,1940 年代的文学达到了第一个高峰 ;而此后又经过种种曲折,到 1980 年代达到第二个高峰。两个高峰之间显然存在内在的关联,并有着共同的特点,形成了独特的“中国文学经验”。在我看来,主要有三个方面。

其一,集中体现了 20 世纪中国文学经验的中国现代文学,它的第一大特质,就是“开放、包容性”和“独创性”。

首先是开放、包容性。这就是 1940 年代末以沈从文为核心,包括汪曾祺在内的北方作家群所总结的三条“生路”,即“打开中外文艺的界限”,向东、西方世界开放 ;“打开新旧文学的壁垒”,继承与发展中国自身悠久的历史文化传统 ;“打开文艺与哲学及科学的画界”,向多学科开放, 追求文学、历史与哲学的有机融合。

沈从文(1902-1988)

汪曾祺(1920-1997)

这自然有着丰富的历史内容。首先它揭示了中国现代文学发展的一个基本问题,即如何处理和中国传统文学与世界文学的关系。我们通常把中国现代文学称为“新文学”,“新”就新在它诞生于“五四”新文化运动,它的历史使命,就是改变闭关自守的传统格局,向世界开放,吸收外来思想文化文学资源,对中国传统思想、文化、文学进行历史性的变革,从而创造出不同于传统的“新思想,新文化,新文学”,正是这样的“创新性(异质性)”与“独立性”,构成了中国现代文学的基本特质、意义与价值。但它又不可能、也不能与中国传统文学彻底决裂,现代文学与中国古代文学之间存在着事实上的延续关系 ;它同时又是世界思想、文化、文学的有机组成部分。这样,中国现代文学的发展,就必须面对一个基本矛盾 :既要继承中国传统文化,向世界文化开放,又要保持自身的创新性、异质性与独立性。这是一个无法回避的历史性的难题。这就是鲁迅在《无声的中国》里所说的,无论中国古代文化, 还是世界文化,都有着深厚的历史传统,是一种强势文化,具有极强的同化力 ;中国现代文学在继承中国古代文化,吸取外来文化时,也就同时冒着被同化、“被描写”的危险。鲁迅一针见血地指出,中国现代文学的基本元素,就是“现代”、“中国”、“文学”,它的根本追求,就是要“说现代中国人的话”,却极容易走向“学说古代的死人的话”,学说外国人的话的歧途,发出的“都不是中国人自己的声音,是别人的声音”,“是唐宋时代的声音,韩愈苏轼的声音,而不是我们现代的声音”,就变成了“无声的中国”。鲁迅因此发出号召 :“青年们先可以将中国变成一个有声的中国,大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害”,将“现代中国人的话”大胆地说出来,“才能和世界的人同在世界上生活”。——这其实正是中国现代文学几代人共同努力的目标,并最终创造了“现代——中国”的“文学”,形成了最基本的中国文学经验。

在具体的历史进程中,中国现代文学在处理和中国古代文学、外国文学的关系时,又会遇到不同的问题,从而形成不同的特点。

五四文学革命就是从“语言的变革”入手的, 所谓“语言变革”最基本的要求,就是“以白话文代替文言文”,其最主要的收获也是白话文取代文言文,进入中小学课堂,成为新的“国语”,即新的民族国家语言。而五四时期的白话文,其核心是“以口语为基础”,即将现代中国人日常生活用语用于文学书写 ;同时强调的是“中文西文化”(冰心语),借鉴“欧化语”,引入西方语法,以促进中国语言的变革,现代汉语的创造。但由于第一代作家都有深厚的传统文化、语言修养,他们的文学语言必然是“白话文”与“文言文”的杂糅(如鲁迅、周作人),即使是郁达夫这样自觉西化的创造社作家的文学语言里也依然有着研究者所发现的“古典味”。于是,就有了周作人最后的总结 :中国现代汉语文学(白话文) 必须是“以口语为基础,再加上欧化语,古文, 方言等分子的杂糅、调和”(周作人 :《〈燕知草〉跋》),“现代国语须是古今中外分子融合而成的一种中国语”(《国语改造的意见》)。这也就成为整个中国现代文学,以至当代文学一以贯之的努力目标。

中国现代文学文体的变革与实验,也同样面对如何对待中国古代文学、外国文学的传统的问题。而开创期的五四文学,不同文体又面临不同的要求。现代新诗与现代话剧,都是所谓“外来文体”,它的主要任务是“引入”,“大破大立”,既要摆脱中国传统诗歌、戏剧的束缚,大胆突破,创新 ;同时又要逐渐形成“中国特色”,以在中国的文化土壤与中国读者、观众心中扎下根来 :由此构成的挑战性、艰难性、复杂性与曲折性,将贯穿整个中国现代新诗与现代话剧发展的全过程,至今也还没有结束。而散文,则是中国古代文学的主体,这就为中国现代散文的发展提供了深厚的传统资源,也就是鲁迅所说的,五四散文的成就高于新诗、话剧的基本原因 ;但鲁迅又同时指出,这也就给五四散文创作提出了一个历史性难题 :“为了对于旧文学的示威,表示旧文学之自以为特长者,白话文并非做不到”,这就更需要变革、创新(鲁迅 :《小品文的危机》)。可以说,五四散文是在“继承与突破传统”的双重要求中构建现代散文的新范式的。或许也正因为如此,它也就吸引了最具创造力的周氏兄弟——鲁迅、周作人,特别是周作人,他们都把散文作为“自己的文体”,周作人创造了“爱智者散文体”(《自己的园地》《雨天的书》),鲁迅则在回忆体散文(《朝花夕拾》)和散文诗(《野草》)里留下了历史上从未有过的现代中国知识分子的个性化的“人”的形象。而鲁迅的创造, 更在现代小说领域 :小说虽然也是中国唐宋以来即有的传统文体,却始终处于边缘位置 ;晚清以来的文学变革的一个重大任务就是把小说推向主体位置,为此作了许多的试验,只有在鲁迅这里得到真正的突破,而且“开端即成熟”,鲁迅的《狂人日记》《孔乙己》《在酒楼上》等代表作,可以说创造了不同于西方小说的具有中国以至东方文学特色的全新的现代小说范式。这也就为整个中国现代文学的发展,奠定了坚实的基础,其所提供的历史经验,是极其宝贵的。此后的中国现代文学即是沿着这样一条对中国文学传统和外国文学传统“继承——创新”,而“以创新为主”,即坚持自身的独立性与异质性的道路上发展,而且道路越走越宽广。在第二个十年里,一方面对世界文学的观照和继承的视野更加开阔,不仅适应中国左翼文学发展的需要,更有计划地引入俄罗斯文学和苏联文学,以及 1930 年代兴起的西方左翼文学的资源,同时为现代都市文学的发展提供美学资源,开始引入西方现代主义新思潮、新艺术,进行创造“新感觉派小说” 和“现代派诗歌”的新实验。另一方面,对中国传统文化的继承,也更加自觉,即使是现代派诗歌,强调的也是“法国象征派,美国现代派与中国古典诗学的结合”。而对白话文学的独立创造则始终没有停止,最引人注目的,是老舍的语言实验 :他自觉地走出鲁迅、周作人那一代人的“白话、文言杂糅”之路,而试图另创出一种“纯净的语体”,“烧出白话的原味儿”,同时又在俗白中追求讲究而精致的美,创造出“俗而雅”的现代白话文学语言。有意思的是,对此作出高度评价的是周作人,他认为老舍是在自觉继承《红楼梦》和《儿女英雄传》的传统,意味着中国现代文学正在趋向成熟(周作人 :《〈骆驼祥子〉日译本序》)。

鲁迅(1881-1936)

周作人(1885-1967)

到第三个十年战争时期,又有了新的发展。首先这是一场民族解放战争,在民族精神空前高扬的背景下,人们对中国传统文化就自然有了更高的、更为自觉的认同,“皈依传统”就成为新的时代思想、文化、文学潮流。而当文学随着战争的发展,逐渐从少数中心城市,走向内地、农村,走向边缘、底层,人们对传统文化的认识,也就更加开阔、深化 :不再局限于以汉族、儒家为中心的典籍文化,民间文化、农民文化、地方文化、少数民族文化,都逐渐进入人们的视野,而且成为新的思想、文化、文学资源,由此而构建了一个中国传统文化的多元结构,这无疑是对现代文学与传统文化、文学关系的认识与实践的一个重大的,影响深远的发展。另一方面,中国的抗日战争也是第二次世界大战的有机组成部分,在政治、思想、文化、文学上与世界有了更广泛、多方面的交流与吸收,而且有一个发展过程。如茅盾所描述,在太平洋战争爆发前,我们主要关注与吸取的是苏联战前、战后的文学,世界古典名著,以及英、美反法西斯文学。而在二战结束前后,就开始系统地介绍第一次世界大战及战后的世界文学,在已经熟悉的海明威、罗曼罗兰等之外,着重介绍纪德、卡夫卡、普鲁斯特、伍尔芙、乔伊斯,直接与西方 20 世纪作家、哲学家对话, 这就彻底打破了中国现代文学与世界文学的交流主要集中在西方传统启蒙主义、现实主义、浪漫主义文学以及俄罗斯、苏联文学的局限,而与世界现代文学同步发展,具有了更为开阔的视野 :这也同样是一个多元化的世界文学交流的大格局。不可忽视的,中国现代文学发展到第三个十年,其自身也形成了一个传统,继承与发展五四新文化、新文学的异质、创新文化传统,也成为这一时期相当部分的知识分子、作家的自觉追求。于是,在“回归中国文化传统”成为潮流时,也还有胡风派的作家在坚持五四启蒙主义传统 ;在语言的“古典化”实验吸引了越来越多的作家时, 路翎仍然坚持“欧化语言”的创作,这一时期最为重要的两位诗人艾青与穆旦,也都不约而同地拒绝文言入诗,坚持白话新诗写作,而老舍开创的“烧出白话的‘原味儿’”,创造“俗白中追求精致的美”的“纯净的白话语体”的实验,到这一时期就结出硕果,这一时期最具创造力的作家都参与其间 :冯至、萧红、骆宾基、孙犁、赵树理等等 :也是一个多元化的创作格局。这样的古代文化、世界文化资源的多元化与文化选择、创造的多元化,正是中国现代文学发展到第三个十年趋向成熟的标志。

这样的多元化的“大开放”的格局,还有一 个重要方面,即现代文学向各现代学科——政治学、经济学、社会学、历史学、哲学……的开放, 到第三个十年也进入了大融合的成熟期。人们也因此注意到冰心的一个回忆,谈到五四时期她和小弟弟们“在院子里乘凉”时的彻夜长谈 :不但谈周边风景、人事,也大谈哲学。尽管自己不过是“太小”的人,却要想象“太大”的宇宙,天下,追问人性、人生的奥秘,而且“反复地寻味——思想”(冰心 :《往事(一)·十四》)。那是一个文学的时代,思想的时代,更是一个哲学的时代。这是一个中国现代文学诞生与发展的大背景,却往往被忽略——至今也还是如此。它决定了中国现代作家与文学的一个基本品质 :从一开始,就不是所谓“纯文学”的,而是一个既从文学出发,又有超越文学的大视野,是一个“大文学”的观念与格局。因此,我们今天读五四时期冰心的作品,就可以强烈地感受到她的“爱的文学”里,爱的美学与爱的哲学的融合,这是她的文学到 1980 年代能够“重新归来”的基本原因。不仅冰心,可以说五四启蒙主义新文学,特别是鲁迅、周作人这样的大家,他们的作品给予后人的,不仅是美学的无尽享受,更有社会、历史、思想的巨大启迪。而到了第二个十年的社会大变动的时代,政治、经济、社会、思想……对文学的渗透,就成了许多作家,特别是左翼作家的自觉努力。这一时期左翼作家所开创的三大文体 :社会剖析小说、杂文和报告文学,都属于“大文学”,是政治学、经济学、社会学、文化学、伦理学、历史学、哲学与美学的高度融合 ;鲁迅强调,杂文这样的不成体的文体,是超越了现行中国与世界的“文学概论”对“文学”的定义的(鲁迅 :《徐懋庸作〈打杂集〉序》),这是对“什么是文学”的重新认识,重新建构,是一种突破既定文学观念的全新的文学。这和鲁迅在《野草》里将现代艺术(音乐、美术)与现代文学融为一体的创造,都属于“中国现代文学”的全新创造,是其异质性、创新性、独立性的突出表现,其意义与价值也同样不被人们所认识。而到了第三个十 年的战争时代,随着人们对战争的体验,从国家、 民族、阶级的层面,逐渐深入到个体和人类生命 的层面,生命哲学对文学的渗透就成为战争文学 的一大潮流。这一时期,许多文学作品的形象、 意象 :土地,农民,女性,儿童……等等,都超 越了政治学、经济学、社会学的意义观照,而是 一种人类学、生命哲学的观照,具有了某种抽象 的、形而上的象征意义,在艺术表现上也是一种 “诗性与哲学的融合”。尤其耐人寻味的,这一潮 流吸引了不同流派的作家 :从五四一路走来的冯至,东北作家群的萧红、端木蕻良、骆宾基,沦 陷区作家张爱玲、师陀、文载道,“闯入者”钱锺书,通俗、先锋两栖作家无名氏、李拓之……, 真可谓汇成了一股文学大潮。而这样的多学科的 融合,也就使得中国现代文学史的书写,超越了 文学,而具有现代思想史、知识分子精神史的意 义与价值,这正是其特具魅力之处。因此,我们 的“以作家作品为中心”的文学史写作,所关注 的,既是“作品”,也是“人(作家,知识分子)”, 其审美的观照是与时代、历史、思想、文化的观 照融为一体的。

冯至(1905-1993)

萧红(1911-1942)

张爱玲(1920-1995)

钱锺书(1910-1998)

其二,集中了 20 世纪中国文学经验的中国现代文学的第二个特质,就是“仰望星空”与“脚踏大地”的有机结合。

首先是“仰望星空”,中国现代文学一开始就显示出一种鲜明特色 :保持与自己生活的时代的密切联系,回应时代所提出的重大问题,有一个历史与时代的大关怀、大视野、大格局。我们注意到,中国现代文学的“三十年”(1917— 1949)的历史正经历了三个历史阶段 :思想启蒙的时代,社会大变动的时代,民族解放战争的时代 ;而中国现代文学恰恰是对这三大时代的自觉的文学回应,时代与文学之间存在一个同步关系。我们也因此选择将时代的分期与文学的分期直接相联接。这反映了我们的中国现代文学史观的一个基本点,也可以说是我们这本“新编文学史” 的一大特色。

中国现代文学的起端,是“国语的文学”与“文学的国语”概念的提出,并以此作为中国现代文学变革与创造的基本目标。这也就意味着,将现代文学语言的创造与现代民族国家的共同语言的构造紧密相连,深刻揭示了现代文学与现代民族国家之间的内在联系 :这其实正是中国现代文学的基本特质,是其“现代性”的一个重要方面。

在某种意义上,可以说,五四思想启蒙运动是现代中国的一次大开放、大改革 ;而开放、改革的突破口,选择在思想的开放与改革。这是包含着一种深刻性的,即把“人”的觉醒,思想解放作为民族觉醒和解放的发端,将“人”的现代化作为现代民族国家的建构的关键。而五四文学革命正是回应这时代的历史性需求,提出了“人的文学”、“个人本位主义的文学”与“平民的文学”这三大文学目标。所谓“人的文学”,就是要以唤起人的自觉,维护人的独立、自由和权利作为文学的“现代”性的基本尺度。而“个人本位主义的文学”,则是突出人的个体性,这本身就是对中国传统思想、文学的根本突破。如鲁迅 所说,在中国传统观念里,只有家族的人、社会 的人、国家的人,而绝无“个体的人”的概念。这样,是否坚持“个人本位主义”,就成了区分 “新、旧文学”的一个基本标准,思想、文学的变革,都要从“个人”的解放做起。而“平民的 文学”则明确提出要将“贫民社会,如工厂之男 女工人,人力车夫,内地农家,各处大负贩及小 店铺,一切痛苦”都写入文学(胡适 :《建设的文学革命论》)。我曾经说过,五四启蒙运动有四大发现 :“自然”的发现、“儿童”的发现、“妇女”的发现,以及“以农民为主体的普通平民”的发 现,这在五四文学里都得到了充分的展现。而“平民的文学”是最具中国特色的,表明中国现代文 学从一开始就是“接地气”的文学。

而这“接地气”的特质,到第二个十年的社会大变动的时代,就得到更充分的发展。首先是作家队伍结构的变化 :现代文学第一代作家基本上都是士大夫阶级的逆子,他们也就自然扮演起旧家庭、旧思想、旧传统的反叛者的历史角色 ;而第二个十年的新一代作家就来自更广泛的社会阶层,有着丰富的社会经验,也同样自然地承担起密切文学与广阔的现实生活、时代和社会各阶层的联系的历史使命。而第二个十年中国社会的大变动,集中表现在中国社会进入工业化、现代化的历史新进程,都市文明的兴起,农村传统社会的瓦解,农村人口向都市流动,在这一过程中形成的两极分化,都引发了从中心城市到穷乡僻壤整个中国社会的急剧震荡。如何将这样的社会大变动、大震荡转化为文学书写,就成了一个文学新课题 ;而在工业化、城市化过程中形成的巨大的文学市场,更是深刻地改变了作家的思维方式与行为方式,也提供了文学书写的新天地。正是在这样的经济、社会、历史、思想、文化、文学的新背景下,出现了海派文学、京派文学和左翼文学三大文学派别与潮流,可以说这是中国现代文学对社会大变动时代的一个自觉回应,由此促进了现代都市文学与现代乡土文学的迅速发展与成熟,最终成为现代文学的主体。正是在这最具中国特色的现代都市文学、乡土文学里,中国城乡社会各阶层,第一次成为文学的主要描写对象 :从茅盾笔下的现代大都市的新女性、大工厂里的民族资本家和职工、知识分子、城镇工商业者,老舍笔下的北京市民、城市贫民(人力车夫),到沈从文笔下的还处于“前现代”的偏僻山村的乡民村女、少数民族原住民,以及李劼人笔下的地方乡绅、流民…… ;而在夏衍等左翼作家的笔下,底层劳苦大众的命运,更第一次成为文学描写的中心,如研究者所说,他们的真实生活第一次在文学上得到“不隔膜,有真情,具体可信, 并且鲜活的表现”(吴福辉 :《夏衍的报告文学精品〈包身工〉》)。鲁迅宣称,“中国的大众的灵魂”都聚集在他的杂文里,而这样的大众的灵魂又是和他自己的灵魂交织在一起的(鲁迅 :《〈准风月谈〉后记》)。这都表明,中国现代文学发展到第二个十年,真正落了地,成为“脚踏大地,仰望星空”的文学。也就在这一过程中,中国现代文学构建起了具有中国特色的文学范式。

夏衍(1900-1995)

老舍(1899-1966)

到了第三个十年的民族解放战争的时代,随着战争的发展与深入,中国现代文学又发生了空前的大位移 :文学的中心,实际也是政治、思想、文化、教育的中心,从上海、北京等大都市, 转向内地、边远地区,深入社会边缘与底层。我把这称为一次历史性的“相遇,对话”:一方面, 向来的“化外之民”(比如我所熟悉的贵州安顺市民与少数民族)第一次通过“下江人”的到来, 直接接触新文化(话剧、电影、音乐、美术、文学、学术),亲身领悟、感受其风采,五四新文化运动创造的新思想、新知识、新思维、新美学, 也就潜移默化地逐渐渗透到边远地区、底层社会的普通市民、乡民、知识分子,特别是年轻一代的日常生活和心灵之中。这样的文学传播、接受, 正是中国现代文学在中国这块土地上“扎根”所需要,其影响更为深远。而另一方面,对于现代文学自身的发展而言,也是一次历史机遇,通过直接接触与交流,新文学作家、艺术家也发现了民间文化、地方文化、农民文化、民族文化的特殊魅力,农民、民间的生活、思维、情感、审美方式也同样潜移默化地融入现代作家、艺术家的文学艺术的创造之中。这也是一个民间、地方、农民、少数民族文化直接、间接参与现代新文学、新艺术的创造的过程。这样的上、下,内、外互动, 实际上是为中国现代文学的发展提供了更为广阔的发展空间,奠定了更为扎实的基础。抗战中后期毛泽东和中国共产党在敌后根据地提倡“文艺为工农兵服务”,强调文艺的“普及”,倡导“为中国老百姓喜闻乐见的民族、民间新形式”(毛泽东 :《在延安文艺座谈会上的讲话》),得到许多作家、知识分子,特别是左翼作家、知识分子的热烈响应,就绝非偶然。

值得注意的是战争时期“人”(知识分子,作家)的思想、精神、生命的另一个发展趋向 :在战乱的“大变动”中寻求人与生命的“不变”,在一切化为“乌有”的时代寻求“永恒”。于是, 以深陷精神虚无危机的张爱玲为代表的沦陷区作家在现代大都市的“凡人的世俗人生”里找到了生命的意义,并化为审美观照 ;而同样苦苦寻求意义的冯至,则在边地、山村里,重新发现了“千年不变的古老中国的土地上延续的日常生活”,以及“平凡原野上,大自然的永恒无限的美”,而进入生命与文学的“沉思状态”(冯至 :《〈山水〉后记》)。这样,中国现代文学又从人的日常生活、平凡人生,以及大自然这些生命的永恒中吸取了无尽的精神、文化、文学资源。把文学之根深扎在人的内在生命之中,与前文所讨论的,建立和保持与脚下的土地,土地上的文化、父老乡亲的血肉联系,相辅相成,中国现代文学有了这两大根基,就真正走向了成熟。

其三,集中了 20 世纪中国文学经验的中国现代文学的第三个特质,就是始终坚守思想与艺术探索的独立、自由、民主权利,对勇于进行开拓性的思想、艺术、语言实验与创新,因而具有异质性的思想者、作家持宽容、保护、鼓励的态度,开创思想、文化、文学艺术多元化发展,具有多种可能性的大格局。

这也是由中国现代文学的基本要求决定的。鲁迅曾将其概括为三种言说原则与方式。一是“说现代中国人的话”,不说古人的话,外国人的话。——对此,我们前文已作了专门的讨论 ;二是“说自己的话”,不说他人说的话,或他人要 我说的话 ;三是“说真心的话”,不说违心的假话(鲁迅 :《无声的中国》)。说自己的话,就是要维护自己说话,发出独立的声音的权利 ;说真话,就必须有言论自由作保证 :这两点都是中国现代文学能否健康发展的关键。正因为如此,周 作人在他的五四文学改革发难之作《思想革命》里,就明确提出了构建“民主政治”的历史任务, 在他看来,这是创建中国现代文学的一个前提。而五四新文学得以在北京大学诞生并立足,其基 本原因也在于时任北京大学校长的蔡元培奉行了 “兼容并包,思想自由”的办学方针。我曾经把蔡元培培育的北大精神和传统概括为“独立,自由,批判,创造”,这也正是现代文学的基本精神和传统。

蔡元培(1868-1940)

而蔡元培得以在北京大学实行“兼容并包, 思想自由”的办学方针,也有一个特殊的政治环境,即当时的北洋政府是相对弱势的政治力量, 其所建立的是一个相对温和的政治统治。在这个意义上可以说,五四新文化启蒙运动以及由此诞生的中国现代文学是在一个历史的空隙里得以生存与发展的。到了第二个十年,尽管国民党政府在政治、经济、军事上都占据优势,他们也大力推动党化文化、文学,但始终收效甚少,在思想、文化、文学领域里实际处于守势地位,这也就给左翼、自由主义、民主主义文学的发展,留下了空间。而在第三个十年的战争环境下,中国的地缘政治出现了一个特殊的国民党统治的大后方、共产党统治的敌后根据地、日本统治的沦陷区三元并存的结构,不仅出现了“三不管”的空隙,人们也可以在三者之间的流动中获得发展的空间。正是这样的战争年代的特殊环境,是中国现代文学在 1940 年代出现了“文学体式、语言、风格多样性,探索文学发展新的可能性”的前所未有的局面的原因所在。那时,确实有一批作者, 不受主流意识形态的影响,也不受时尚制约,完全受动于作家自我内心欲求与艺术实验趣味,进行突破规范、带有探索性的实验性创作,这样的超前性的实验,就为现代文学未来发展提供了新的可能性,它在 1980 年代重新“归来”,绝非偶然。这自然十分难能可贵,但毕竟也是在时代的缝隙里的勉力所为,由此造成的内在的脆弱性,其实是属于整个中国现代文学的。或许正是看到了这一点,1940 年代末,在历史即将发生新的巨变时, 以穆旦为代表的中国新诗派,再一次表达了“享有独立的艺术生命,保留广阔自由的想象空间” 的愿望,提出“诗与民主”的命题,强调“诗的现代化的本质和前提,即是诗的民主化”(袁可嘉 :《批评与民主》),实际上是与三十年前现代文学起端时,周作人的建立“民主政治”的呼吁,遥相呼应。这是很能显示现代文学历史发展的复杂性与曲折性的。

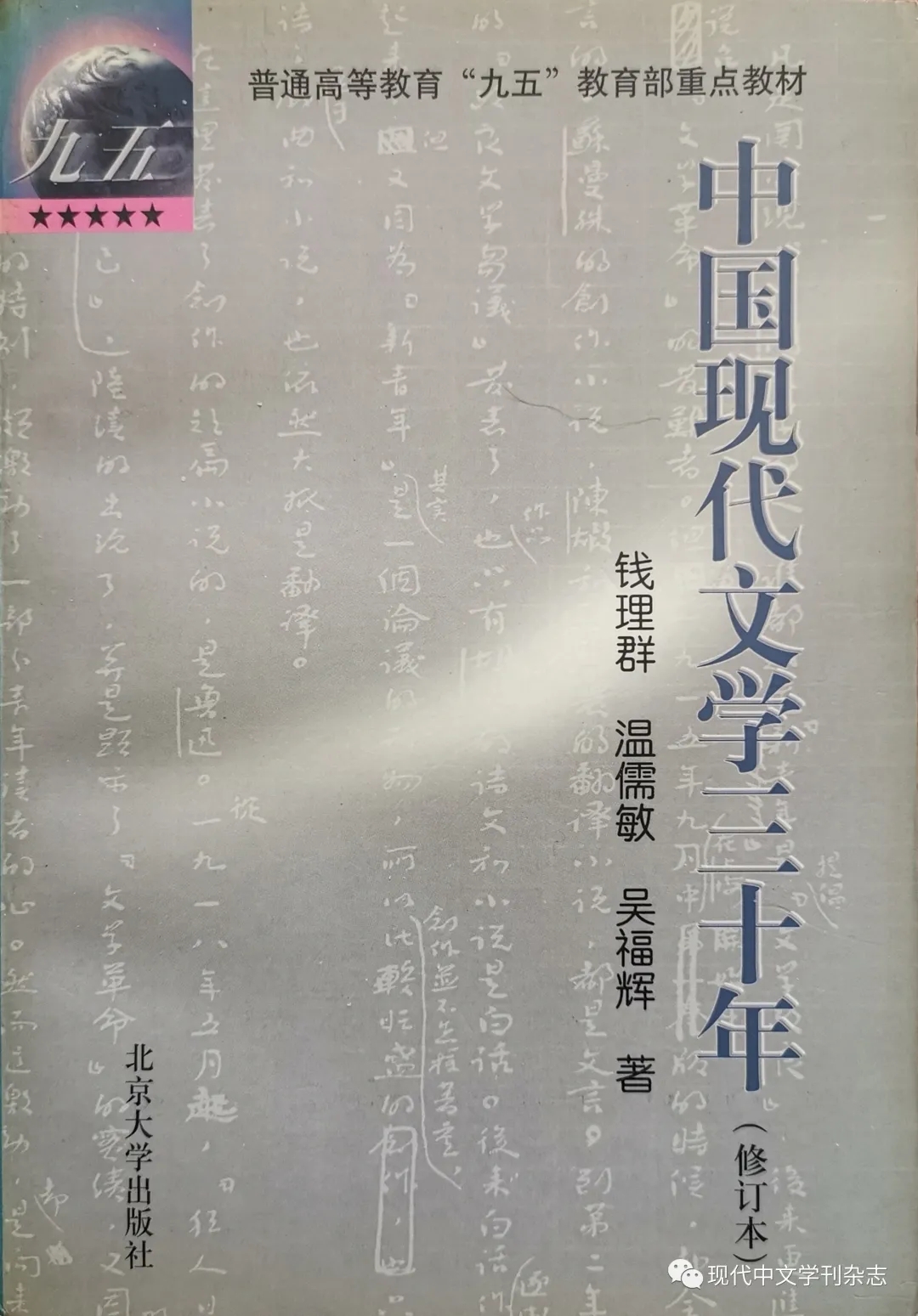

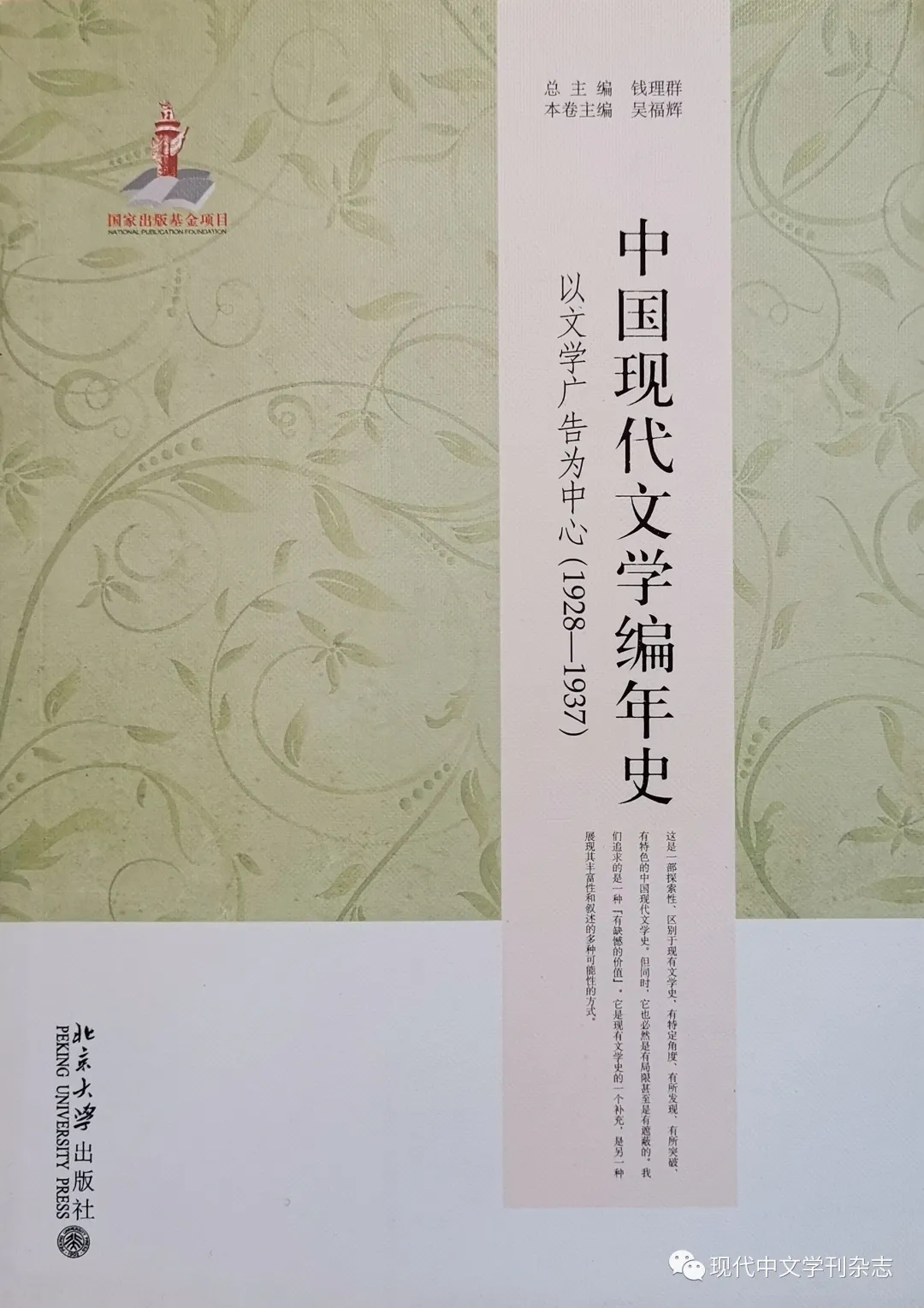

钱理群先生著编的中国现代文学史著作

因此,最后依然要强调,以上总结的中国现代文学的三大基本特质,及其集中体现的 20 世纪中国文学经验,并不存在于纯粹的理想状态, 而是充满了内在矛盾、冲突,无法避免开放与封 闭,落地与漂浮,自由与束缚,民主与专制,宽 容与管控,多元与一元——之间的博弈,历史的 正向运动从来就是与反向纠缠在一起的。发展的 高峰同时预伏着危机。历史的巨变固然提供创造 新格局的机遇,但却过于匆忙、缺乏足够的沉淀, 而显得浮躁,这都使得思想与艺术的探索多少有 些浅尝即止。即使在 1940 年代、1980 年代思想和文学艺术发展的高峰,我们所收获的,依然是 “有缺憾的价值”:这就是历史,真实的,具体的, 曲折、复杂而丰富的历史。

《钱理群新编中国现代文学史 :以作家、作品为中心》2021 年 2 月 12 日—5 月 15 日陆续写成,8 月 7 日开始修订,8 月 20 日定稿。

(编者注:钱理群先生这部新著将于2022年出版。)