陈思广:二十年漫漫艰辛路

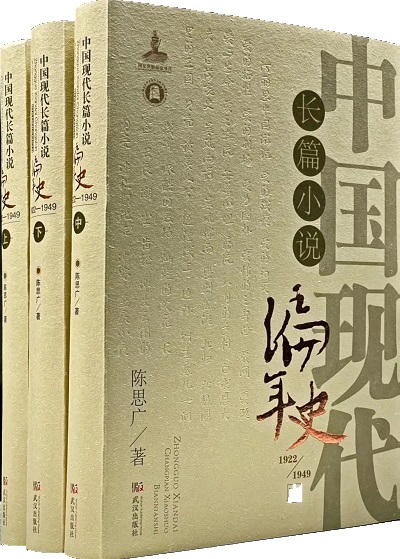

编者按:近日,四川大学教授陈思广新著《中国现代长篇小说编年史(1922—1949)》在武汉出版社付梓。长期以来,陈思广精研于中国现代长篇小说,在史料整理方面用力颇深。“编年史”正是作者二十余年潜心这一领域的最新成果,该书图文互证、资料详实,对1922年至1949年间的中国现代长篇小说进行了全面的梳理。经作者授权,中国作家网特遴选该书“代后记”《二十年漫漫艰辛路》一文发布,以飨读者。

《中国现代长篇小说编年史》终于要付梓了,心里真说不上有多激动,只能说是了却了一桩心事。

屈指算来,从开始想做编年到今日已有20年了。2000年我在武大读博时,想借武大图书馆的条件理一个关于中国现代长篇小说篇目的基本线索,为将来撰写《中国现代长篇小说史》做点基础性的工作,但实际上武大图书馆并没有我想象的那么如意,我虽然做了点基础性的工作,也撰写了《五四时期现代长篇小说论》一文,但终因学业的关系只好按下暂停键。当然,那也完全不是编年的做法,只是一个目录,而且很不全,勉强算的话也只能算是编年的萌芽。

来川大后,我又重启这项工作。这次还是按写小说史的准备思路去做的,即把相关作品的接受史料搜集起来,看看学界以前说了什么,自己以后能说什么。就这样,我花了三年的时间,利用川大图书馆、四川省图书馆等处的纸本史料及当时仅有的读秀数据库,按作品的出版顺序编撰了一本《中国现代长篇小说编年》,收录了当时通过纸本及读秀数据库所能找到的大部分接受史料,书也获得四川大学出版社资助并于2008年出版。但这本二十来万字的小书刚一出版,我就陷入到深深的遗憾之中。一是随着各种大型数据库(特别是专门数据库)的不断出现,原来仅依靠纸本而难以发掘的史料大量地涌现在眼前,原《编年》史料缺失较为严重的问题尴尬地摆在眼前;二是缺乏作品的内容介绍,仅是条目读者不知所辑作品写了什么,价值如何;三是框架结构上缺乏对1922—1949年间长篇小说发展进行史论性质的梳理,读来感到史的意味淡薄;四是缺乏初版本的书影与版权页,缺少中国现代长篇小说在装帧设计上一路走来的重要环节,缺少通过图文互证的方式使其成为一部信史的力证;五是没有标示作者的生卒年,他们有可能被捕捉的历史完全成为空白。这些遗憾使我决定在“编年”的基础上再次扩容升级,用120万字左右的篇幅写一部 《中国现代长篇小说编年史》(至于现在140万字的规模则完全出乎了我的意料)。

于是,从2010年开始,我开始继续出发。当然,这不是说原来的《编年》没有意义,我还是在《编年》所收材料的基础上,独著或合著了《审美之维:中国现代经典长篇小说接受史论》《四川抗战小说史》《中国现代长篇小说的传播与接受研究》《现代长篇小说边缘作家研究》等论著,还出版了带有普及性的小册子《中国现代长篇小说史话》,这些或都可以看作是《编年史》的副产品。由于教研及其它事务繁忙的缘故,《编年史》的写作工作进行得颇为缓慢。这主要是因为在撰写过程中,遇到了不少现实问题,如找史料之难与读史料与文本时遇到的字迹漫漶等。不过,这还不是最大的问题。最大的问题是:如何找到原版长篇小说、找到初版本书影、版权页和求证出众多无名作者的生卒年。也因为这“三大难题”,本书的撰写费时尤长,直到今日在后两难上仍未能全然攻克。虽然由于历史与现实的缘故,想要将这两大难都彻底解决是不可能的,也是不现实的,但做史料的人都有穷尽一切的意愿,都想尽可能地一网打尽,真遍觅而不得,也只能抱憾而无奈了。

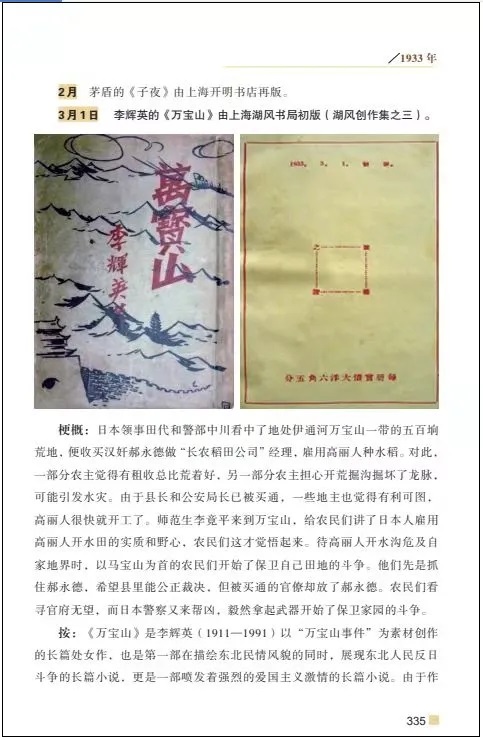

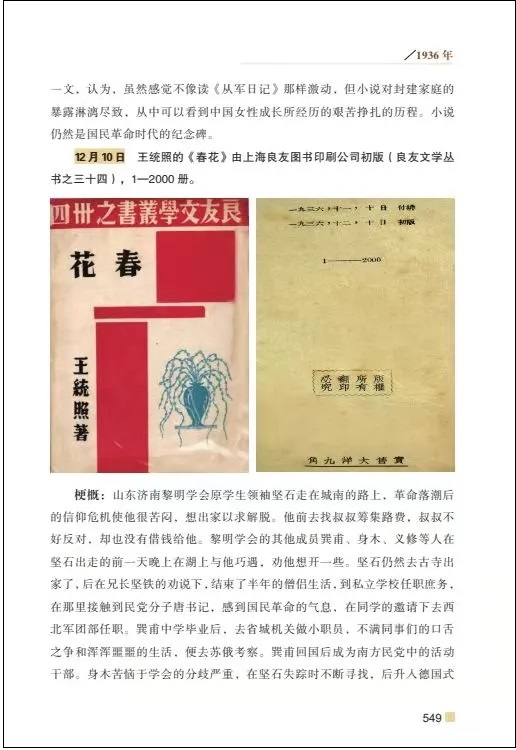

我当初是这样设想的,长篇小说的梗概与评价的撰写一定要建立在阅读原版书的基础上,只有在初版本确实找不到的情况下,才使用再版本或三版本,但决不使用1949年10月后出版的修改本或选集本。也因此,为找到1949年10月前出版的原版长篇小说,我真是费劲周折。最初时,数据库很不健全,很多书只有书名并无全文,我只好托亲朋好友特别是学生到一些图书馆不惜成本地复印或拍照,甚至还养成了每天浏览孔夫子旧书网的习惯,遇到心理价位可以接受的长篇小说原版本,就在孔网上竞拍下来,数十年下来,竟花数万元买了数百本民国原版长篇小说。可以说凡是能用上的手段都用上了。就这样经过十多年的不懈努力,总算解决了基本问题,加之学校图书馆所购买的相关数据库,本书中长篇小说梗概与评价的撰写,都采用初版本或再版本的愿望是全部兑现了。

我当初也设想,在每个长篇小说出版的时间节点上,附初版本书影和版权页,既图文互证,又为还原历史留下弥足珍贵的第一手史料。因为随着时间的流逝,要想再找到这些长篇小说的初版本书影及版权页肯定是越来越难甚至是不可能的了,因此,我一定要花大气力尽可能地找到它们。这话说起来容易,做起来太难,达到目的更难。

为了找到书中的这些书影、版权页,我真是动用了我能动用的所有关系,甚至不管认识的还是不认识的,熟悉的还是不熟悉的,只要有线索,就厚着脸皮去求人,抱着找到了是运气,找不到也正常的心理,托人几乎找遍了全国各省市图书馆及重点大学图书馆。这其中,有成功的喜悦,也有失望的叹息。特别是越到后来,我越发庆幸我动手的早。若是现在动手,面对很多图书馆将民国原版书视为古籍不予拍照、或上了数据库就不再提供原版书的硬性规定,能不能拍回现有的一半我真没有把握。也正因此,我要特别感谢我的学生,也想特别补充一个谚语,这就是:打仗亲兄弟,找书亲学生。

这套书最终能将非初版本书影与版权页降到个位数,我丝毫不否认,的确得到了很多师友的帮助,有一些甚至至今还未曾谋过面,但我更想说,更多的书影与版权页是我的学生不辞辛苦地拍来的,也只有亲学生才会感念老师的培育之恩,才会把老师的事当作自己的事去认真办理,虽然有一些看似是举手之劳,但如果没有我在各地的这些学生给力,《编年史》是不可能以目前这样的样态呈现在大家面前的。这些学生是:李艳、李思清、李斌、刘安琪、晏青、廖海杰等。还有许多需要感谢的人,恕我不一一写出他们的名字,但他们对我的支持与关爱我铭刻于心。而那些只开空头支票,说得比唱得还好听的人,或者将其视为私有不肯示人的人,甚至个别百般刁难的图书馆的管理人员,我也不屑提名了。好在任何一本长篇小说都不是只印了一本。需要说明的是,不少拍来的书影比较破旧,有的书甚至较烂,我在完全不改变其原貌的基础上,进行了“修新如新”“修旧如旧”式的修图,尽可能地使本书的彩印呈现出与原书一样的效果。

我当初还设想,在写按语的时候标示所有作者的生卒年。但实际上,许多作者的生卒年几乎无从得知。这其中主要的原因当然是作品的艺术成就不高,导致这些作者的知名度不高;次要原因是作者英年早逝或转行,致使他们的生卒年成为一个难解的“谜”。我就想,要是能把他们的生卒年搞清,不也是对他们生命的留痕做一个历史的记录吗?于是,我也开始花大气力考索起来,任何蛛丝马迹都不放过,甚至想方设法看能不能找到他们的后人。

功夫不负有心人,经过一番艰辛的努力,搞清了许多无名作者的生卒年。本来,按常理,这些无名作者生卒年的考证应该出相应的考据材料以证实的,我本来也想这样做,但实在是因为有几位作家的生卒年是辗转通过其后人得知的,还有几位是通过我锲而不舍的努力,有幸找到其直系亲属的联系方式后亲自询问得知的。为统一体例,也为不暴露别人的隐私起见,我只好仅写结论而不做考据了。

师兄邹德清是武汉出版社总编辑,近日荣获第五届中国出版政府奖中的优秀编辑奖。在庆贺恩师陈美兰教授80华诞聚会上得知我写作这一书稿的信息时,他就对本书表现出浓厚的兴趣,希望我能将书稿交付他出版。我感念同门情谊,他也一口答应以彩印的方式使本书中的书影与版权页以原貌的方式呈现在读者面前,而这正是我所希望的,于是决定将本书交由他们出版。书稿完成后,他不仅亲自抓全程,为本书争取到国家出版资助,还亲自校读,审稿,以高度负责的姿态对待本书,保证了本书的质量,让我感激不已。

本书多达130万字,图近750幅,初稿史料部分又因文字转换、辨识之难及相关信息的几番增添删改等因素,给排版造成了很多困难,加之疫情,使本书的核校时间颇为漫长。为此,我还要感谢自始至终参加本书核校的徐家盈、黄雅兰、金洋洋同学,以及杨建文、张荣伟等编辑,他们的严谨、认真、踏实,使本书避免了许多错误,且以爽利的面貌出现在读者面前。

感谢妻子丁淑梅给予的支持,她先做了《中国古代禁毁戏剧编年史》,我参照了她的方式和她提供的一些同类参考书。我还要感谢母亲邹亦文,尽管她看不懂这些,但她以90岁高龄的年纪生活仍然能基本自理,并力所能及地减轻我们的负担,虽然身体大不如前,但她能看到本书的出版,我还是深感欣慰的。我还想以此书告慰父亲陈镇的在天之灵,他对我能回祖籍四川工作,应该是心满意足的。

本书以同名获批2017年国家社会科学基金项目,借出版之际,我在此一并感谢曾给予支持与鼓励的学界同仁。

一晃20年过去了。远在成都的我既没有北京的得天独厚,也没有上海的近水楼台,能在许多令人感怀铭念的亲友的大力支持下,在繁杂的教研、家务之余,让这套书以目前的样子呈现在大家面前,确实是了却了我的一桩心事。当然,由于条件与目力所限,本书关于1922—1949年间出版的现代长篇小说及相关史料还有一些遗漏,少数作品的版次也有断缺,个别信息的采集也可能存在失误,在论述上,不妥之处也在所难免。真诚地欢迎各位专家读者批评指正,以便我在将来能有机会再版时一一改正过来。

陈思广

2021.08.10

(转载于“文星学术”微信公众号)