李丹阳:追忆丁玲言谈点滴

约四十年前,我和丈夫刘建一为了解中国共产党发起人之一李汉俊的事迹,采访了一批中国共产党的早期党员,其中包括作家丁玲。不久前,我们从尘封多年的箱子里找到一批当年的录音和记录稿,仿佛又回到四十年前与丁玲会面的时候,一些模糊的记忆逐渐变得清晰。

第一次访问是在1980年10月21日。那时,历尽坎坷和屡受磨难的丁玲回到北京安顿下来不久,住在木樨地的一栋高层楼里。宽敞的客厅洒满阳光,映衬着丁玲亲切而灿烂的微笑。

丁玲回忆说:“我在1922年曾经见过李汉俊。那年阴历二月间,我到上海进了共产党开办的平民女校。读书之余,学校还给我们安排了一些社会活动。1922年5月5日,上海召开了一次马克思生日纪念会,这个会是共产党召集的一次群众性集会。李汉俊是主要演讲人。他站在台上讲演,我们约二百人坐在台下。我记得李汉俊讲得时间最长。那是我第一次听讲马克思的生平事迹,所以印象很深。那时我们是学生,他们是领袖,先知先觉。我不接近李汉俊,但知道他。”

次年6月15日,我们为请丁玲审阅她上次口述的整理稿,并询问她一些问题,再作拜访。据我们查阅的资料,李汉俊1921年年末或1922年年初就到汉口了,似乎不大可能于1922年5月在上海讲演;而且据老报纸记载,那次马克思诞辰纪念会的主持人和主要讲演者是张秋人。就此,我们向丁玲提出疑问。

丁玲仍然认为自己1922年在上海见到的就是李汉俊,并提到“刘鼎的爱人夏明听说是李汉俊的妹妹,原来是邓中夏的爱人”。我们听后,知道丁玲确实记错人了,因为李汉俊没有这样一位妹妹。后来我们了解到,李夏明是李启汉的妹妹。丁玲错把李启汉当成了李汉俊。

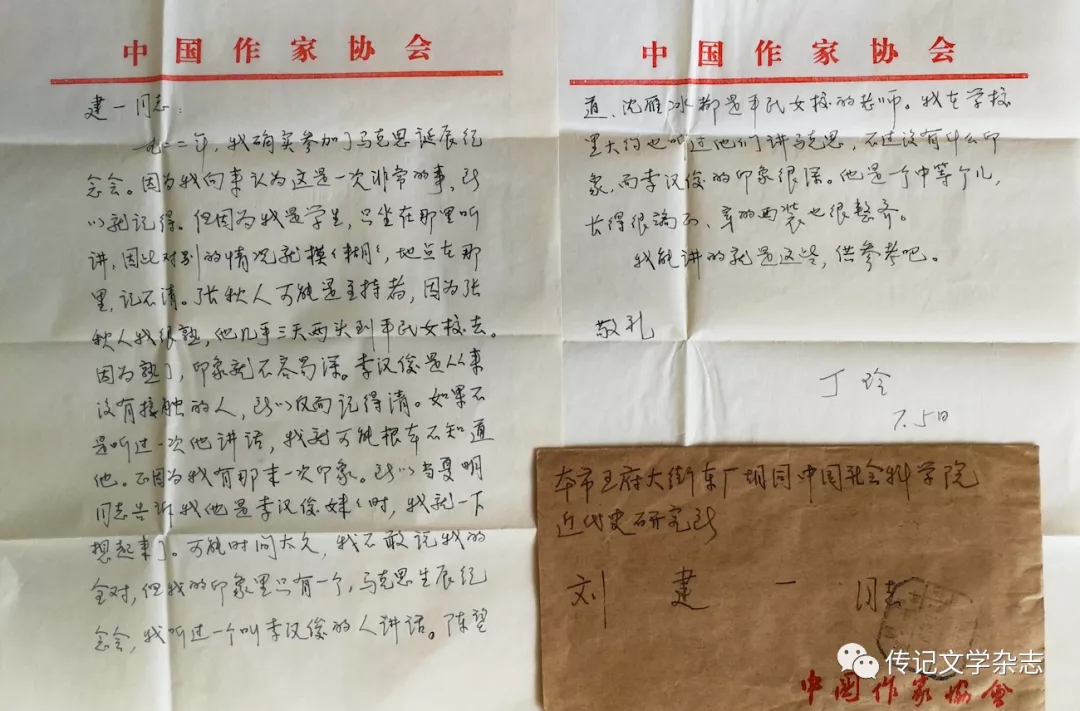

后来丁玲在“致建一”函[1]中写道:“可能时间太久,我不敢说我说的全对,但我的印象里只有一人,马克思生辰纪念会,我听过一个叫李汉俊的人讲话。”[2] 发生在距丁玲回忆时约60年前的事,的确相隔时间太久,人的记忆总会有些误差,我们不能苛求于一位年迈的老人。

丁玲致刘建一函

在第二次采访时,丁玲还谈起平民女校和王会悟。她说:“平民女校是当时党为妇女办的一所学校,教员大部分是党员。平民女校实际上也是一个党的秘密联络机关,只不过当时我们并不知道。李达当时在学校负责。他的爱人王会悟当时不是学生,管些校务工作。王会悟近两年身体比前两年好。她精神很好,但记忆不好,经常记错事。”

在谈到邓中夏的牺牲时,丁玲感慨地说起:“中国革命中很多人牺牲了。你们看了纪录片《先驱者之歌》吗?那个片子非常好,是从林则徐一直演到了董存瑞。我看了很受感动,流了眼泪。”她还说道:“现在许多青年人不知道过去旧中国人民受压迫的痛苦,不晓得珍惜今天的幸福生活。昨天有个北京大学的同学来,谈到他的父母一辈在五十年代吃的穿的都很差,现在同那时比起来好多了。我说,你算是说了句实话。现在有些年轻人,眼睛光看西方,如果看到人家先进的科学技术还是好的,可只比生活就不好了。”

在与丁玲闲谈中,我们提起毛泽东主席赠她的词一事。原词为:“壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城。保安人物一时新。洞中开宴会,招待出牢人。纤笔一枝谁与似,三千毛瑟精兵。阵图开向陇山东。昨天文小姐,今日武将军。”

丁玲说:“这首诗是1936年冬毛主席打电报发给我的,并且在后来亲笔写了下来。这件事当时有个在延安的叫里夫[3]的外国人知道。我对他说过,里夫把这首诗及这件事写进了一本书里。但他抄的那首诗不全,而且有误。最近有些搞这方面研究的同志从里夫的书里发现了这首诗就来问我。我对诗中的几句也记不大清了,到底是‘红旗漫卷’还是‘西风漫卷’。毛主席是很爱用‘红旗’这样的词的。我当时在西北,经常行军,敌人也常扫荡,我就把毛主席亲笔抄录的这首诗寄给了胡风,要他代我保存。可是解放后我见到胡风,他从未向我提起这诗的事,我想他大概给搞丢了,不好意思讲了。我也一直没有问这件事。直到前些日子,有同志来访,问起这诗的下落。我告诉他们,我把诗给胡风保存了,他大概搞丢了。没想到他们去问胡风了,结果居然说还在。不久,胡风的爱人梅志把这诗拿来还给我了。我就交给了那些同志。他们就把它发表了出来。”

离开时,丁玲起身送我们到门厅。她对我说:“1957年你妈妈留苏一年回国,曾同你爸爸带着你来我家,那时你还很小。你爸爸到延安时也是小孩,我看到他的爸爸妈妈把他送到剧团。我们是三代之交了。”

我不明白“三代之交”如何算?因为如果算上李汉俊和我们,就是四代之交了。我自然不记得自己三四岁时去过丁玲家。在动笔写此文时,我问了母亲与丁玲家的交往情况。母亲告诉我,她大约1947年或1948年在晋察冀解放区的华北联大见过那时任华北联大文艺学院教员的丁玲。1955年至1956年间,母亲在俄语学院留苏预备班与丁玲的女儿蒋祖慧是同班同学,也是很好的朋友,介绍她入党。母亲出国前后曾随蒋祖慧见过其母丁玲。母亲已不复记得是否带我去过,但她清楚记得丁玲曾说自己的女儿很单纯,是“一座不设防的城市”。后来我与蒋祖慧阿姨有点交往,还曾专门去她家问芭蕾舞剧《红罂粟》的事,感觉她的确很单纯又热情。其实,丁玲自己何尝不是从不设防的、几近透明的人呢?

以前我一直觉得丁玲说的她在延安见过我父亲李琦的事可能又是记错了,但最近翻阅《胡一川日记》,看到他1937年9月18日的日记,才知道丁玲领导的西北战地服务团与我父亲所在的儿童剧团确有交集,甚至还曾同场演出。1937年8月末随父母一起到达延安的李琦,分到儿童剧团就在这年的9月,而刚成立不久的西北战地服务团和丁玲在这一时期也恰在延安。

我以前知道,丁玲与我的外公冯乃超很早便彼此相识了。但从丁玲1985年年末抱病在医院里为《冯乃超文集》写的代序《永远怀念他的为人》,我才了解到他们交往的一些细节。

丁玲写道:她认识乃超是在1930年她参加“左联”以后的事。那时,乃超是“左联”党团书记。这一年她的丈夫胡也频被选为参加全国苏维埃代表会议的代表,年底要去江西苏区,夫妻计划同去。正当她为怎样安置刚出生的婴儿发愁时,“也频告诉我,乃超同志答应帮我们喂养孩子;……我为此激动得不能安眠,……不久,也频突遭不幸,苏区之行未能实现,孩子也就没有送到乃超家里,……后来,听说乃超因为工作忙,生活艰难,他的夫人声韵患了肺病,他们把自己的那个孩子不得不送回老家,而他们的第二个孩子,在出生后的第七天便送给了一对南洋华侨夫妇。我可以想见,当初他们应允替我带孩子时,他们是准备承受多么重大的负担和牺牲啊”[4]。胡也频被捕后,丁玲第一时间去找冯乃超,“他让我进屋,劝我不要着急,就匆匆带我去找雪峰。……在同志的身边,我感到自己的苦痛和沉重似乎得到了分担”[5]。

后来,冯乃超担任文委书记,接着又调去从事《红旗周报》的恢复工作。因《红旗周报》有同志被捕,冯乃超便到法租界丁玲家里躲了约半个月。

1948年冬,丁玲要将《太阳照在桑干河上》的稿费寄到湖南接济老母,因解放区与国统区不通邮不通汇,于是想到在国统区工作的冯乃超,托人带钱给冯请他转寄。1949年他们在胜利后的北平重逢,冯乃超将用稿费零头买的一支派克钢笔送给丁玲,以便于她的写作。

从丁玲回忆的这些点滴往事,可以知道,他们是曾共患难同欢乐的同志啊!丁玲经多年的交往、了解,对冯乃超的评价是“坦率、明朗与开展”“平和、正直、真诚、亲切”“善良”。冯乃超天性的确比较平和,但他对冯雪峰、丁玲等正直的人的遭遇很感不平。他1975年一调回北京,便去看望文学界的老友。其实,丁玲说的冯乃超的这些品质,她自己身上也几乎都具备。

我们与丁玲的交往很短暂,但从她那一双直视对方的大眼睛里,从她的言语中,切实地感受到了她的正直、真诚、坦率、亲切、善良、单纯和爽朗。

丁玲和像她那样的老一辈共产党员的优秀品质,随着时间的流逝,愈发显得珍贵,永远值得我们后人学习!

注释

[1]在《丁玲全集》中此信日期写为(一九八二年)七月五日。但我们用“李汉俊研究小组”的名义打印一批信函是在1983年3月,故丁玲此复函应为1983年。详见张炯主编: 《丁玲全集》第12集,河北人民出版社2001年版,第195页。

[2]张炯主编: 《丁玲全集》第12集,河北人民出版社2001年版,第195页。

[3]此人应是1937年春在延安短期采访的美国合众国际社驻天津记者厄尔·里夫(Earl H.Leaf)。他曾写《丁玲:新中国的女战士》(光明书局1937年11月初版)。

[4][5]丁玲:《永远怀念他的为人——〈冯乃超文集〉代序》,详见《丁玲全集》第9集,河北人民出版社2001年版,第233页。