周绚隆:吴宓与二十世纪红学

吴宓(1894—1978),字雨僧,陕西泾阳人。吴氏为泾阳大族,据吴宓自己回忆,他们这一支共有十家,都比较富有,“诸家之富,悉由商业”。因商致富的吴氏,对子弟教育颇为重视。吴宓的生父和嗣父(实为唯一的亲叔父)都受过良好的教育,其嗣父还曾游学日本。到了吴宓,更是青出于蓝。他于1911年以高分考入清华学堂,1916年毕业。第二年赴美留学,先进入弗吉尼亚大学英国文学系,次年转入哈佛大学比较文学系学习。1921年毕业回国后,先后在东南大学、东北大学任教。1925年应聘回到母校清华大学。1937年抗战爆发后,随校南迁,执教于长沙临时大学、西南联合大学。1946年受聘为武汉大学外文系主任。1949年到重庆,几经辗转,进入西南师范学院,从此长居北碚。

吴宓既是学者、诗人,又是翻译家和教育家,还曾长期主持《学衡》杂志和《大公报·文学副刊》的编辑业务。他精通中、西古典文学,虽以西洋文学为专业,但在文化上又持鲜明的民族立场。这让他在二十世纪风起云涌的中国历史舞台上,成了非常奇特的存在。

作为学者的吴宓,最不能让人忽视的是他在红学领域的影响。甚至可以说,在二十世纪上半叶,对普通大众来说,“吴宓教授”和“著名红学家”一度是完全画等号的。在专业文化圈以外,一般人知道他主要是因为红学。今天要讨论吴宓的红学贡献,必须得把他放到二十世纪红学研究的大背景下来观察,才能有比较客观的评价。

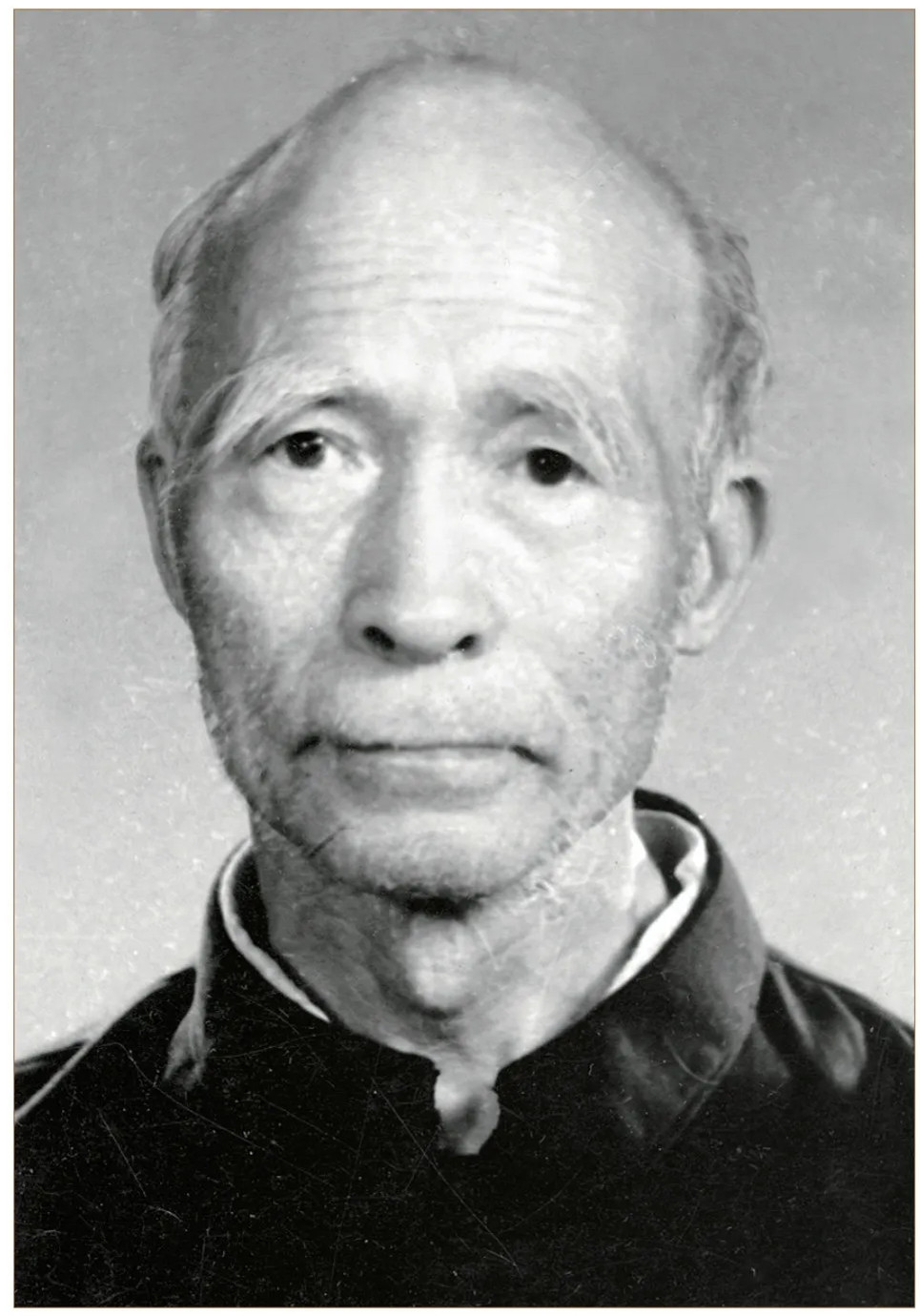

二十世纪三十年代的吴宓

二十世纪七十年代的吴宓

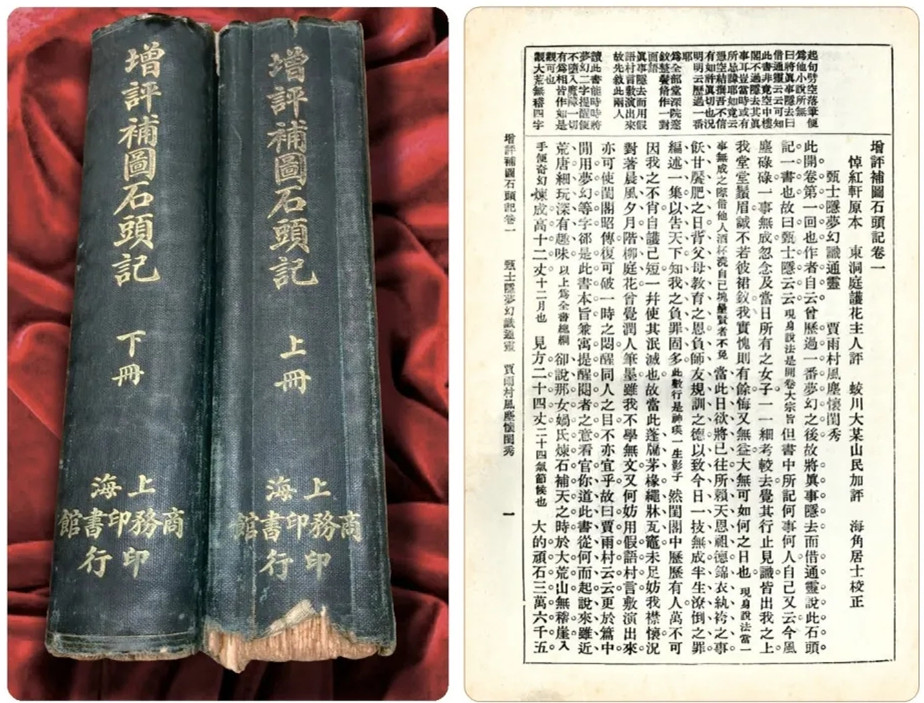

吴宓先生晚年经常阅读的《增评补图石头记》书影(商务印书馆1930年版)

一

吴宓最早接触《红楼梦》,是在虚岁十四岁的时候。据《吴宓自编年谱》记载,1907年他十四岁的时候:

仲旗公(笔者按,指作者嗣父吴建常,时自新疆赴母丧归)带回之行李中,有《增评补图石头记》一部,铅印本,十六册,宓见之大喜,赶即阅读。并于夜间,伏衾中枕上,燃小煤油灯读之。每昼夜可读五回至六回。故得于明年正月中旬(宏道下学期开学前)读毕全书。(《吴宓自编年谱》第74页)

“宏道”指陕西宏道高等学堂,吴宓当时在该校读书。时隔六十年后,吴宓在1968年1月29日的日记里,还不忘当时的情景:“六十年前此日,方遭祖母丧,侍父乡居,宓始读《石头记》未至半也。”1908年,宏道高等学堂开学以后,吴宓又“借得前半部木刻小册《石头记》,课余恒读之,甚欣快”。从此,他就与《红楼梦》结下了不解之缘,此书不但充当过他人生的精神指引,而且在特定的时候,还成了他情感寄托与宣泄的对象。特别是1949年以后,阅读《红楼梦》更成为他精神生活很重要的一部分。

吴宓对《红楼梦》的热爱持续了一生,他不但反复阅读,而且能熟背120回的回目。1915年9月14日,他在日记里写道:“中国写生之文,以《史记》为最工,小说则推《石头记》为巨擘。”他常常以《红楼梦》为参照,来思考文学与人生中的问题。如1919年8月31日日记中,评论英国作家萨克雷的作品时说:“而Thackeray则酷似《红楼梦》,多叙王公贵人、名媛才子,而社会中各种事物情景,亦莫不遍及,处处合窍。又常用含蓄,褒贬寓于言外,深微婉挚,沉着高华,故上智之人独推尊之。”1938年10月16日日记中说:

二十日得凫公十七日重庆函:述人生公私大小皆相欺相凌。吾辈眼中之弱者,受吾辈之怜爱扶植者,转瞬已变为强者,而欺凌他人矣。宓按宓所见之J、K、王友竹、秦善鋆等,皆属此类。宓回念生平所行所施,能不伤心痛悔也耶!且宓由此更知《石头记》之所以伟大。夫宝玉之于女子,崇拜爱护可谓极矣。顾其梦游太虚幻境时,竟眼见诸多美丽之女子立地化为可怖之魔鬼前来追逐吞噬,宝玉急逃。盖即表现作者类此之观感而已。呜呼,人生如孽海乘筏,惟宗教为一线之光明灯耳。此最真至之人生观也。

类似这样的议论,在《吴宓日记》中几乎随处可见。

1949年之前的吴宓,既是《红楼梦》的忠实读者,又是有影响的红学研究者和受欢迎的红学传播者。他关于《红楼梦》的主要研究成果都是这一时期完成的,并且还做了形式不一的演讲,在大众中普及红学。这些都奠定了他作为著名红学家的地位。此后,由于政治环境和文化生态的改变,作为红学家的吴宓形象在不断褪色(此后他不再发表有关红学的文章,也未公开举办红学讲座),但作为《红楼梦》忠实读者的吴宓却表现得更加执着,阅读《红楼梦》成了他后半生精神生活很重要的一部分。这时候,中国社会发生了天翻地覆的变化,生性敏感的吴宓,面对新环境有种种的不适应,《红楼梦》在给他温暖的同时,也常常触发他的身世之感。

1951年7月3日日记写道:“又读《石头记》,涕泣不止。”5日“下午卧读《石头记》,涕泣”。1955年10月5日说:“回舍,倦甚。读《石头记》,弥觉其语语深至,字字精当。”1956年5月31日,拟1935年《忏情诗》作《悼亡诗》云:“曾赋忏情未悼亡,为君才断死生肠。平生好读《石头记》,冤债偿清好散场。”同年7月22日日记:“下午读《石头记》宝玉受责(33等回),忆1907在乡宅家中情形,悲哽不止。即至书中及叙情之处,亦皆泪下如绠。”9月9日:“偶翻《石头记》,重读抄家一段,流泪不止。” ……

1966年是新中国历史上一个特别的年份,吴宓承受着巨大的心理压力,为了寻求安慰,释放压力,他更是频繁地阅读《红楼梦》。1972年,吴宓将《增评补图石头记》借与江家骏,使得自己无书可读,乃于4月18日“背诵《石头记》回目(不缺)”。4月22日“默诵《石头记》120回目数过”。这年12月2日,吴宓借得新版铅印的一部《红楼梦》(上下二册),遂连续阅读,到19日已读至第七十八回,接着此书被林昭德借走,阅读中断。到1973年2月13日,吴宓才取回被借走的《红楼梦》下册,“自七十八回起,续读”。当年8月1日,年近80的吴宓,半夜醒来,仍能“背诵《石头记》120回目完”。

1949年以后,吴宓很少在报刊上公开发表作品,虽然也写过有关红学的文章,却因种种原因没能发表。面对一系列运动所造成的压力,他几乎把《红楼梦》当成了自己的精神伴侣,在孤独、寂寞、伤感、压抑的时候,通过阅读它来寻求慰藉。

二

作为学者,吴宓对红学的贡献主要表现在两个方面:一是撰写文章,论述《红楼梦》的价值和成就,分析作品里的人物;二是举行演讲,推广普及《红楼梦》。他与其他红学专家最大的不同,就是不把自己封闭在书斋中,而经常走近大众,与大家分享他对《红楼梦》的思考。特别值得注意的是,他最初走上红学研究的舞台,也是从一场演讲开始的。

1919年3月2日,尚在哈佛留学的吴宓,根据哈佛大学中国学生会的安排,做了一场关于《红楼梦》的演讲,次年他把这次演讲的内容整理后,以《红楼梦新谈》为题,分两期发表在《民心周报》上。这是吴宓正式从事红学研究的开始。据《吴宓自编年谱》记载,为了准备这次演讲,他在当年一月初即写好了讲稿。

1921年2月28日,波士顿的中国留学生,为了给国内华北水灾受害者募捐,专门举办了一场晚会,招待当地的富商巨贾。晚会上,女留学生们表演了一场《红楼梦》哑剧,由吴宓负责撰写了英文节目单和哑剧说明。为了扩大宣传,此前数日,吴宓还被派往《波士顿星期日邮报》社,由他口述,对方记录,并选择了“《石头记》书中‘最热烈的爱情场面’,逐字逐句直译出原文,而彼写录”,最后发表在该报2月27日第40版。吴宓之所以能担当此任,与他前年那场讲座的影响分不开。

1921年回国后,吴宓先后以《学衡》杂志、《大公报·文学副刊》为平台,时常组织发表并亲自撰写有关《红楼梦》研究的论文和书评。

前面说过,吴宓的红学实践有个特点,就是他把专业研究与大众传播始终结合在一起。据沈治钧《吴宓红学讲座述略》统计,“自1919年仲春在波士顿(Boston)首开记录,至1963年暮春在重庆悄然收尾,在四十四年间,吴宓大约开设了七十多场业余性质的红学讲座”。这个数字还不包括因吴宓日记残缺可能被遗漏的讲座次数,以及吴宓在非正式场合给别人讲解《红楼梦》的情况。吴宓举办红学讲座的高峰在抗日战争后期,“即1942年至1945年的四年间,共43场”。与之相应的是,吴宓最重要的红学文章,除了早期的《红楼梦新谈》外,也大都撰写和发表于这一时期。在抗战胜利的这一年,吴宓发表的红学论文最集中,共计六篇,占其全部已知红学论文的三分之一。如果拿《吴宓日记》来进行验证,这个结论是可信的。

抗战时期,作为西南联大教授的吴宓,不但应社会各界之邀四处演讲红学,还与联大喜读《石头记》的师生组织了“石社”,定期围绕《红楼梦》聚会讨论,并把大家研讨的文稿装订成册,题名《红楼梦研究集》,放到图书馆阅览室供人参阅。可惜联大三校复员的时候,吴宓适在成都燕大,将改赴武大任教,这部集子无人关心,不知流落何方,如能保留下来,将是一部重要的红学文献。

三

要对吴宓的红学研究做出客观的评价,必须得把他放到二十世纪中国红学史的大背景上来考察。

纵观二十世纪的中国红学史,既经历了新、旧红学的转型,新红学又经历了“自传说”“阶级斗争说”和所谓“曹学”三个阶段的发展。吴宓的红学研究正处在新、旧转型的关键时刻。抛开表面现象不论,新、旧红学论争的核心其实只有一个,那就是《红楼梦》到底是写什么的。围绕这个问题,旧红学采取索隐的方法,通过比附联想,努力在现实历史中找寻答案;新红学则采取考证的方法,注重用历史文献(包括版本)来证明该书是曹雪芹的自传,其继承者则进而把注意力完全放到曹雪芹家世的研究上,发展出了所谓的“曹学”。就方法而言,他们本质上都是做本事考证,只不过推论的依据有主观和客观的差别。因此,考证的方法在二十世纪红学研究中一直居于主流地位。

吴宓研究《红楼梦》,一开始就坚持文学批评的立场,而且有比较文学的视野。这从《红楼梦新谈》就可以看出来,该文用哈佛大学曼格纳迪尔(G.H.Maynadier)博士分析菲尔丁长篇小说《汤姆·琼斯》时,所归纳的优秀小说应具备的六个方面为理论依据,首次对《红楼梦》的艺术成就做了全面的论述。1967年2月1日,他在交代材料中回顾道:“(哈佛演讲)用西洋小说法程(原理、技术)来衡量《红楼梦》,见得处处精上,结论是:《红楼梦》是一部伟大的小说,世界各国文学中未见其比。”他在二十世纪前半叶发表的一系列红学文章,都是从比较文学的视野出发,坚持用文学批评的方法写成的。

1928年1月9日,吴宓在《大公报·文学副刊》发表了《红楼梦本事辨证》一文。此时新、旧红学的分野已经形成,但吴宓对索隐派的各种结论和“自传说”都不认同,他坚持将艺术性放在首位来考量:

以吾人之见,《石头记》一书乃中国第一部大小说,其艺术工夫实臻完善。其作成之历史及版本之源流,固应详为考定,然此乃专门学者之业。普通人士,只应当原书作小说读,而批评之者亦应以艺术之眼光从事。即使《红楼梦》作者对于种族、国家心中偶有感慨,其描写人物亦有蓝本,间参一己之经验,然写入书中,必已脱胎换骨,造成一完密透明之幻境,而不留渣滓。寻根觅底,终无所益。是故蔡元培氏之《石头记索隐》,以及类此之书,实由受排满革命思想之影响,而比附太过,近于穿凿。胡适氏之《红楼梦考证》,则又受浪漫派表现自我及写实派注重描写实迹之影响,认为曹雪芹之自传,殊属武断。

这段文字在今天看来,仍有振聋发聩的作用。在1945年4月1日《成都周刊》第4期上发表的《红楼梦之人物典型》附语中,他再次申述了这一观点:

吾人不废考据。然若专治考据而不为义理词章,即只务寻求并确定某一琐屑之事实,而不论全部之思想及中涵之义理,又不能表现与创作,则未免小大轻重颠倒,而堕于一偏无用及鄙琐。此今日欧美大学中研究文学应考博士之制度办法之通病,吾国近年学术界亦偏于此。吾人对于精确谨严之考证工作,固极敬佩。然尤望国中人士治中国文哲史学者,能博通渊雅,综合一贯,立其大者,而底于至善。夫考据、义理、词章,三者应合一而不可分离,此在中西新旧之文哲史学皆然。吾人研究《红楼梦》,与吾人对一切学问之态度,固完全相同也。

不幸的是,他七十多年前所批评的这种繁琐考证之弊,在当今的学术研究中反而愈演愈烈。

从方法论的角度看,在二十世纪的《红楼梦》研究中,最早采用文本批评方法的是王国维。1904年6月他在《教育世界》杂志上发表的《红楼梦评论》,首次运用叔本华的哲学理论,对《红楼梦》做了系统评析。只不过他的分析工具是哲学,评论也更侧重于哲学方面。真正从文学批评的角度研究《红楼梦》,开风气的应该是吴宓。吴宓虽然在文化选择上倾向古典主义,强调民族立场,但其文学研究却具备世界眼光,而且坚持艺术本位。在他之后,王昆仑、蒋和森、舒芜等,都走这条路。1954年异军突起的“两个小人物”,他们提出的“阶级斗争说”,使用的也是文本批评的方法。与索隐派和自传派相比,他们更关注《红楼梦》作品本身,有其积极的一面,只可惜所用的工具有问题。相比较而言,吴宓所选的路径是最值得肯定的。特别是在考证红学已陷入严重危机的今天,我们更应该提倡用文学批评的方法来探讨这部巨著。

四

重新审视吴宓在二十世纪前半期发表的一些红学观点,我们发现他对很多问题的看法颇具理性。抛开那些见仁见智的艺术分析和人物评论不说,从红学史的角度看,吴宓有四个方面的观点值得肯定。

第一,吴宓最早注意到《红楼梦》有作者自写的成分,提出了“自况说”。

在1919年1月写成的讲稿《红楼梦新谈》中,他说:“贾宝玉者,书中之主人,而亦作者之自况也。”该文1920年3月发表的时候,胡适还没有撰写《红楼梦考证》的打算。在亚东图书馆汪孟邹、汪原放叔侄的反复动员下,胡适到1921年3月才动手写成了此文的初稿。遗憾的是,吴宓并没有对他的这一观点进一步展开论述,所以其影响不如胡适在《红楼梦考证》中提出的“自传说”大。从方法论的角度看,胡适重证据的科学考证终结了索隐派的猜谜游戏,确实功不可没。但他的“自传说”把作品中的主人公与作者硬画等号,则将考证红学引向了死胡同。在他之后,有一批学者围绕曹雪芹身世、祖籍、故居、墓碑展开的讨论,更让我们见证了这一派末流的种种荒诞。其实当《红楼梦考证》作为亚东版《红楼梦》的前言出版以后,学术界就有一些质疑的声音。前举《学衡》杂志上黄乃秋、缪凤林的文章就是证明。吴宓在《王际真英译节本红楼梦述评》中,也对其提出了批评:

惟从古中西伟大之小说,虽亦本于作者之经验,然其著作成书,决非以自传为目的及方法者。故谓《红楼梦》一书直为曹雪芹之自传,殊属武断错误。盖不知Fiction与History之别。又不知Dichtung与Wahrheit之别。

这实在是见道之言。相比之下,“自况说”的提出充分尊重了小说文本的虚构性特征,又肯定了作者借小说人物表现自我的事实,显得更为圆通、贴切。从学术史的角度看,评判一个人的贡献与成就,既要看实际影响的大小,也要看相近的结论是由谁最先提出来的,谁的观点更合理。面对考证红学今天的种种乱象,我们应该重新认识吴宓“自况说”的价值。

第二,吴宓运用古希腊哲学家柏拉图的“一与多”之说分析《红楼梦》的内结构,早于余英时提出了“两个世界”的观点;用该理论分析《红楼梦》中的人物,提出了“典型说”。

柏拉图将同一类事物的本质定义为理念(即“一”),认为现实世界(即“多”)是对理念的具体呈现和模仿,因此理念与现实世界的关系就是“一与多”的关系。在他看来。理念的世界是真实的、本质的,现实的世界是变幻的、表象的。“一与多”的关系其实类似于中国早期哲学里“道与万物”的关系。

在1940年8月30日的日记里,吴宓说:“按两世界之说,为一切宗教、哲学、文艺之根本,固矣。然此两世界者,是一是二,未可划分。”在《石头记之教训》中,他又说:

宇宙人生,本有一与多之二方面。然一即具于多中,而一比多更为重要。故凡人当洞识一多之关系,而处处为一尽力。观念为一,物体为多。价值为一,事实为多。

在《石头记评赞》中,他提出:“《石头记》之义理,可以一切哲学根本之‘一多(One and Many)观念’解之。”并据此将太虚幻境当作“理想(价值)之世界”,将代表人世的贾府、大观园当作“物质(感官经验)之世界”,认为“《石头记》指示人生,乃由幻象以得解脱(from Illusion to Disillusion),即脱离(逃避)世间之种种虚荣及痛苦,以求得出世间之真理与至爱(Truth and Love)也”。吴宓划分的两个世界一个是太虚幻境,一个是大观园。在他看来,太虚幻境代表着“一”(即抽象的理念),而《红楼梦》的作者曹雪芹则代表着“多”(即具体的现实经验),大观园是作者“寓多于一”创造出来的艺术世界。而在《石头记之教训》中,他似乎又修订了自己的观点,提出:“《石头记》书中,以太虚幻境示一之世界,以大观园与贾府示多之世界。”

二十世纪七十年代,余英时先生写了《红楼梦的两个世界》一文,也提出了“两个世界”的概念。他认为“曹雪芹在《红楼梦》里创造了两个鲜明而对比的世界。这两个世界,我想分别叫它们作‘乌托邦的世界’和‘现实的世界’。这两个世界,落实到《红楼梦》这部书,便是大观园的世界和大观园以外的世界”。余英时认为大观园是曹雪芹苦心经营的一片理想的净土,以与肮脏的现实世界相对抗。显然,他对“两个世界”的划分与吴宓并不相同。但从《红楼梦》的实际内容来看,真正与大观园构成对比的恰恰是太虚幻境,而不是所谓的“现实世界”,因为相比于太虚幻境来说,大观园就已经是红尘世界了,园内世界与园外世界是相通的,没有本质的区别。相对来说,吴宓所划分的两个世界更能体现《红楼梦》的内结构。

吴宓把“一与多”的观念用到对《红楼梦》人物的分析中,提出了“典型说”。在《红楼梦之人物典型》中,他指出:

《石头记》书中每一人物,各有其个性,而又代表一种典型。寓一于多,乃成奇妙,乃见真实。所谓典型者,不分男女老少,不问职业地位,不别中西古今,综合一切人而观察之,人之性情行事,以及其所以自处所以待人之方法,可根本区为若干类,每一类为一典型。

在《个性虽殊典型不异》中又说:

盖凡诗与小说中之人物,皆兼具二重性格:既代表人类智愚善恶之一种典型,又专示某年龄某地位某职业等之一个人之特性(简曰个性)。个性虽殊,典型不异。

因此,他所谓的典型,其实就是某一类人的共性特征。关于人物典型性的讨论,后来一度成为中国大陆文学理论研究中的重要话题。可以说,在对人物典型性问题的认识上,吴宓是探路者。

第三,在爱情观方面,吴宓强调精神之爱的重要性,认为“木石前盟”代表着爱情之理想,“金玉良缘”代表着现实的境界。

在《石头记评赞》中,他写道:

细察《石头记》中所着重描写之爱情,乃富于理想之爱,乃浪漫或骑士式之爱(即斯当达尔《爱情论》中所主张,又即费尔丁及沙克雷等人小说中所表现之爱),而非肉欲之爱(登徒子与《金瓶梅》即是:西书若Frank Harris之自传亦是)。

在《红楼梦新谈》中,他从“一与多”的观念出发,对“金玉良缘”与“木石前盟”进行定性:

金玉乃实在之境界,木石则情理所应然。而竟不然者,金玉形式璀璨,其价值纯在外表;木石资本平朴,而蕴蓄才德于其中。金玉者人爵,木石者天爵;金玉者尘世之浮荣,木石者圣哲之正道。

“情理所应然”与“实在之境界”,即“一”与“多”的关系。在《石头记之教训》中他更明确地指出:“《石头记》中,木石为一,金玉为多。……黛玉之殉情,宝玉之出家,皆守一而离多者。”在吴宓看来,只有通过“守一而离多”,人的生命价值才能得到升华。

在爱情方面要做到“守一而离多”,吴宓认为出发点必须是无私,也就是要舍己为人。他认为“贾宝玉之于爱情,纯是佛心:无我,为人,忘私,共乐;处处为女子打算,毫无自私之意存”(《石头记评赞》)。这样,他从文学的立场出发,把对《红楼梦》的认识提升到了哲学层面上,应该说具有相当的思想高度。

第四,吴宓认为《红楼梦》后四十回并非高鹗续书。

关于后四十回续书的问题,是由胡适最早提出来的。以高鹗为续书作者,也是胡适考证得出的结论。胡适的主要依据就是俞樾《小浮梅闲话》里的一段考证:《船山诗草》有《赠高兰墅鹗同年》一首云:“艳情人自说《红楼》。”注云:“《红楼梦》八十回以后,俱兰墅所补。”然则此书非出一手。按乡会试增五言八韵诗,始乾隆朝。而书中叙科场事已有诗,则其为高君所补,可证矣。这段文字涉及两个关键的问题:一是对张问陶诗注中的“补”字如何理解;二是科场试诗的问题。按,“补”既有续补的意思,也有辑补的意思。而在康熙十八年(1679)的博学鸿词考试中,就曾考过五言排律《省耕诗》,可见科场试诗在乾隆以前并非没有先例。胡适完全不顾程甲本程伟元序、高鹗叙和程乙本“引言”所述的事实,也不考虑文学创作的实际,仅顺着俞樾的指引,武断地认为程伟元和高鹗关于后四十回来路的说明是故弄狡狯。吴宓在《石头记评赞》中反驳说:

吾信《石头记》全书一百二十回,必为一人(曹雪芹,名霑1719—1764,其生平详见胡适君之考证)之作。即有后人(高鹗或程伟元等)删改,亦必随处增删,前后俱略改。若谓曹雪芹只作前八十回(1—80),而高鹗续成后四十回(81—120)竟能天衣无缝,全体融合如此,吾不信也。欲明此说,须看本书全体之结构,及气势情韵之逐渐变化,决非截然两手所能为。若其小处舛错,及矛盾遗漏之处,则寻常小书史乘所不免,况此虚构之巨制哉。

吴宓没有纠缠于前人某些只言片语的记述,而是从文学创作的规律和作品结构的完整性,来判断后四十回的作者问题,可以说抓住了问题的关键。1954年,中国大陆开展声势浩大的《红楼梦研究》大批判运动,对胡适的资产阶级唯心论进行了彻底清算,唯独没有对他关于高鹗续后四十回的说法表示过质疑。1955年1月22日,吴宓在四川省政协被迫公开检讨了其演讲《红楼梦》的“错误”,同时强调他与胡适对《红楼梦》的见解根本不同,认为自己胜过胡适的有两点:“宓主张(1)《红楼梦》是小说,不是‘自传’如胡适所说;(2)《红楼梦》是曹雪芹写成了一百二十回,但小有残缺,又有遗失,后来高鹗、程伟元从事修补,而决不是如胡适所说,曹雪芹作成了第1—80回,高鹗续作出第81—120回,而衔接得那样好(此事不可能)!”1967年,吴宓在交代材料里再次重申了他的第二个观点。

进入二十一世纪,红学界经过冷静反思,认为对当事人程伟元、高鹗的自述不应该轻易否定,而且高鹗续书的证据并不充分——没有任何旁证,张问陶诗注中提到的“补”,应该就是程伟元序中讲到的“截长补短”之意。另外,一部一百二十回的长篇小说,作者不可能已写好了前八十回,还对后四十回没有考虑。因此,中国艺术研究院红楼梦研究所自2008年起,将该所组织专家集体校注的《红楼梦》的作者署名,由原来的“曹雪芹、高鹗著”,改成了“(前八十回)曹雪芹著/(后四十回)无名氏续;程伟元、高鹗整理”。这个改动的进步之处是,尊重了程伟元、高鹗的自述,恢复了他们的整理者身份,同时在缺乏材料支持的情况下,把后四十回作者的位子先空出来,用“无名氏”暂时代替。承担此书出版的人民文学出版社,随后也把该社其他版本《红楼梦》的作者署名,改成了“曹雪芹著/无名氏续;程伟元、高鹗整理”。对照这种前后变化,我们不能不说吴宓对后四十回的态度有独醒之明。

总体说来,作为学者的吴宓,对中西文学涉猎甚广,他虽曾以红学名家,但注意力并不局限于红学一隅;诗人的天性,让吴宓更习惯于从感性的角度出发思考学术问题,不利于建成严密的理论体系,结论多呈碎片化状态;二十世纪五十年代以后的社会环境,又令以守护传统文化为己任的吴宓感到触处皆误,噤若寒蝉,不再有新的论著发表。这些都极大地影响了他红学观点的传播,也影响了学术界对他在红学史上地位的认识。今天,透过历史的窗口往回看,在二十世纪红学研究的大背景下,我们希望重新审视吴宓的红学研究,对他的贡献做出客观的历史评价。