人间正寻求着美的踪迹 ——林庚先生访谈录

在近代西方科学主义的影响下,学术“求真”的一面愈益突显,而传统人文学术则在现代学术规范的逼仄下,愈形式微。“文心”栏目尝试追寻传统人文学术中渐为人所遗忘的隐秘角落,回溯学问“求美”的一面。

今年是北京大学中文系教授,著名文学史家、诗人林庚先生逝世15周年。本期“文心”栏目推送北京大学中文系张鸣教授对林庚先生所作访谈《人间正寻求着美的踪迹》,以示纪念。在本篇访谈中,林庚先生谈到了自己新诗写作和古代文学研究的心得,以及对新一代学者拓宽文学研究视野的期望。原载《文艺研究》2003年第4期。

林庚先生与张鸣教授合影

张鸣(下简称“张”):林先生,您不仅是研究古代文学的著名学者,还是著名的新诗人,在大学里,您又是深受历代学生衷心爱戴、同时在多方面取得卓越成就的名师,这在当今并不多见。作为您的学生,我体会到,大家除了读您的新诗和古代文学研究著作,还特别想知道您在新诗创作和古代文学研究中的一些甘苦。如果您能给我们谈一谈您的新诗创作和古代文学研究的一些经历,谈谈二者的关系,一定会给很多人以启发。

林庚(下简称“林”):我觉得我的一生很平淡,没有多少值得说的事情。不过,你一定要坚持的话,我们可以试着聊一聊。话题得由你来提。

张:我们先从您对文学的兴趣谈起吧。我知道您当年上大学考的是清华物理系,念到二年级才从物理系转到中文系来,这是因为您对文学实在太有兴趣了。这么强烈的兴趣是从什么时候开始的呢?

林:是到了清华以后才产生的,说来你可能觉得意外,我对文学的兴趣是从丰子恺的漫画来的。中学的时候,我的兴趣主要在理科,对文学接触得很少,“五四”以后的新小说,看过一些,但看得也不多。到清华后,我常在图书馆乱翻乱看,看到了《子恺漫画》,一下子就被吸引住了,特别是他那些以旧诗词句子作的画,像“无言独上西楼”、“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠”、“几人相忆在江”等等,看了他的画,我就找诗词看去了,结果一看就入了迷。还有郑振铎为《子恺漫画》写的序,读了以后非常令我感动,想不到文学能有这么大的力量,能使人与人之间产生出一种在一般朋友间不可能有的丰富的感情来。子恺的画很简单,几笔就勾出来,像那幅《今夜故人来不来,教人立尽梧桐影》,一个人,只有背影,站在月光下等待故人,身边的树被月光照得很亮,在地上留下深深的黑影;还有《野渡无人舟自横》,一只小船,孤零零地横在水中;还有些画,人物甚至没有眼睛,没有手,就是这么简单,可它传达的那个意思却是那么生动,几笔,就把许多的话都浓缩在其中了。

丰子恺的漫画真让我受到感动,我觉得他提高了文学认识的力量,把中国古典诗词的好处都传达出来了。我从此对古代诗词产生了浓厚的兴趣,后来我从书店里买了两本《子恺漫画》,常常翻看,抗战时我到了南方,把其中一本《子恺漫画》也随身带着。这本1925年出版的漫画现在还保留在身边。可惜没带走的那本丢失了。

张:太有意思了。您是从对文学产生兴趣进而发展到自己动笔写作的吧?

林:对。不过开始并没有写新诗。这有一个原因,那时我在听俞平伯先生的课,俞先生讲词,每次讲完,就让学生练习填词。我第一次填的是《菩萨蛮》:

春来半是春将暮,花开好被风吹去,日远水悠悠,闲花逐水流。

凭栏无限意,何事重相记,暝色敛寒烟,鸦啼风满天。

填完这首词后,过了两天,我就拿给朱自清先生看,他看了以后说:“哦,你填得很好。”同班的一个同学说:“你真是写词的,我没法跟你比,光是‘春来’两句还可以,可怎么忽然就跳到‘日远水悠悠’了呢?怎么就开了那么一个境界呢?”其实我自己也不知道怎么就蹦出来这么个句子,怎么忽然就“日远水悠悠”了。我记得还写过一首《谒金门》:

伤离别,此恨悠悠谁诉,重岭关山风烈烈,雪晴千里月。

望断天涯愁绝,横笛一声吹彻。古寺颓垣红映雪,远灯青未灭。

我父亲说“雪晴千里月”是很自然的句子,天然浑成,信口脱出,别人的词里就没有这样的句子。

不过,我渐渐地觉得,不管怎么说,写词总还是在前人的范围之内,比如我写的词,还是前人的意境,而不是我自己的意境,即使有“雪晴千里月”这样的句子是自己的,毕竟太少了,我就没有“此恨悠悠谁诉”这种东西嘛,“横笛一声吹彻”,也不是我自己的,这些东西终究还是前人的意境,是念诗词时得到的感受。后来,我转向写新诗,对填词就渐渐失去兴趣了。

张:您后来转向写自由体新诗,1933年出版的《夜》是您的第一部诗集吧?其中作品都是在清华读书时写的吗?

林:对,这个诗集就是我的大学毕业论文嘛。

张:您在序中提到当时写《夜》这首诗的时候,您的兴奋是无法比拟的,现在您还能回忆起当时的那种感受吗?

林:自由诗使我从旧诗词中得到一种全新的解放。前面我说过,写旧诗词总还是在前人的范围之内,而自由诗,则使我找到了一种充分表达自己感受的形式。所以我说当我第一次写出《夜》那首诗来时,我的兴奋是无法比拟的,我觉得我是在用最原始的语言捕捉了生活中最直接的感受:

夜走进孤寂之乡

遂有泪像酒

原始人熊熊的火光

在森林中燃烧起来

此时耳语吧?

墙外急碎的马蹄声

远去了

是一匹快马

我为祝福而歌

这首诗的跨度比较大,而所谓自由诗,它的最突出的特点就是跨度比较大,它的自由,不仅仅是散文化,它比散文还自由,因为散文总还得讲究个逻辑,而自由诗就可以不讲逻辑,可以跳得很远。像《夜》中这句:“夜走进孤寂之乡,遂有泪像酒。”人们读了会问:泪为什么会像酒?泪像酒是不符合逻辑的,可这不需要解释,就是泪像酒,没有什么根据,也没有什么理由,但是你是可以意会的。

张:您还说到它是“用最原始的语言捕捉到最直接的生活感受”。

林:对,你想呀,这“原始人熊熊的火光,在森林中燃烧起来,此时耳语吧?”可不就是最原始的语言嘛。所谓的“最原始”指的是没有什么逻辑,不是从什么东西推论出来的,而是像无中生有似的,在《夜》中,每一段诗句,都像是一幕戏,第一幕是“遂有泪像酒”,第二幕是“原始人的火光”,第三幕是“快马”,这三幕都是突如其来地出现的,没有什么逻辑,字面上也没有什么关联,所以它就是最原始的。实际上它表现了我当时的一种真切的感受,从夜深进人了孤寂之乡后,想象着原始人的熊熊火光,又从对原始人的幻想中回到现实,便仿佛听到墙外有马蹄声,而马蹄声正是自己生命的一种呼唤。这种感觉在白天是绝对没有的,它却是我的最真实最直接的生活感受。《夜》这首诗在写的时候,很快就完成了,句子非常自然地就流出来了,不像后来写诗时那么斟酌。

一首诗,如果跨度大的话,就要求暗示性很强,因为人家读你的诗,不一定会按你的跨度从这点跳到那点,所以必须有暗示性。一首诗之所以成为好诗,就在于它不仅有跨度,而且有暗示。有暗示,读者自然也就跟着来了。那首《夜》,似乎跳得太过了点儿,这可能就是所谓“矫枉必须过正”吧。在那个年代里,我们所要做的就是打开一个完全不同于古人的一个新天地,要从旧诗那种习惯里解放出来,摒弃前人的表现方式,寻找一种自己的表现方式。我们也会写旧诗,也会发思古之幽情,但我们更需要的是我们自己的心得,而不是从古诗中得来的感受,也不是从同时代人的诗中得来的感受,也就是说,要有真正的创造性,而不是模仿。像我以前写的“雪晴千里月”,是不错,是好句子,但那是古人的表现方式,是古人的心情,而《夜》则是我自己的一种表现方式,是一种真正富于创造性的表现方式,这样的作品,才是最有生命力的。

张:您说新诗最大的特点是它的跨度大,而且运用最原始的语言、原始的感受,这是一个最基本的认识,那么您觉得古代诗歌所表达的古人的感受和新诗所表达的现代人的感受,有没有本质上的不同?

林:我觉得很难说有本质上的差别,我们并不以为我们现在的诗就比唐诗写得更好。我们与古人只是时代不一样,古人在他所处的那个时代也是新的,非常新的。所以我常常说,我们要比诗新不新,不在于有新的形式新的内容,而是诗给读者的感觉要新鲜。新诗之所以要有大的跨度,就是要让诗中的这种感受来得十分新鲜,而读者从中得到的感觉也非常新鲜。唐诗为什么好?就是因为唐诗直到现在都还能使我们读来感到新鲜,一千多年下来还是新鲜的。

张:那么这种新鲜,就是指内在的感觉的东西?

林:对了,它不在于表面上使用一些奇特的句子。不同时代的写作当然有不同的东西,白话和文言就是不一样嘛,但如果现在的白话诗没有新鲜的东西,这种形式也是站不住的。唐诗能经得住时间的冲洗,恰恰就在于它为读者提供了新鲜的东西。我把它称为“新鲜的认识感”,这其实就是艺术语言不同于概念的地方。例如孟浩然的《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟;夜来风雨声,花落知多少?”一种雨过天晴的新鲜感受,把落花的淡淡哀愁冲洗得何等纯净!我们在读这首诗时,常常会觉得前后两段没有什么关系,其实,没有后两句,前两句就没有那么好了,为什么呢?因为“花落知多少”本来是一种感伤,春天来了,花开了,本来是很美好的,可是夜里的风雨却把美好的花打落了,这确实很令人伤感。而这花开花落的哀愁又被鸟叫声、被雨过天晴的那种非常爽朗的气氛给冲洗干净了,你说它没有哀愁嘛,它却是“花落知多少”,而你说它有多少哀愁嘛,“处处闻啼鸟”又使人非常高兴。于是它就给了我们一个启示:我们的世界就是这样的一个世界,春天正是在花开花落这样的状况下进行着的。所以,这首诗实际上不仅仅是在写天一亮鸟就叫,也不仅仅是在写感伤于花落,而是在无意间启示你对世界有一个新的认识,好就好在它有新鲜感。

张:您后来出的《北平情歌》中,有一首《古意》、还有一首《冬眠曲》,跟您早期的自由诗不一样。

林:那是新格律诗了。1935年以后,从《北平情歌》开始,我已经很少写自由诗了。我跟“新月”那些人还不一样,有人说新月是豆腐块,它就是求整齐,中间没有段落,没有断句的地方,而我的新格律诗是按中国诗歌的特点写的。我发现中国古诗,不管是五言、七言,句子中间都可以稍有停顿,用一个逗点把句子分为上下两部分,五言一定是二、三,七言一定是四、三。

张:这不是您后来提出的中国诗歌的“半逗律”规律吗?

林:是的,不过“半逗律”的说法是后来概括总结的。我最早尝试写新格律诗时,并不是从半逗句开始的,而是从音组开始的。我发现,在许多自由体诗歌中,念起来很顺口的诗行里,都有一个五字的音组,反正由五个字组成的东西就很流畅,很上口。于是,我把五个字的音组放在诗行的下一半,然后在它前面加上三个字,加上五个字,加上六个字。我就这么地做着各种试验,这两本诗集就是这么做试验做出来的。

以后,我又发现有个规律,中国的语言多是双音词,所以中国诗歌的一个发展趋势就是往长里去,比如四言诗,然后是五言诗、七言诗,五言诗从建安开始出现,到隋唐开始流行。到后来,我才意识到,我的这个发现对我写文学史非常有用。因为文学史要解决的一个问题是:为什么四言诗和五言诗只差一个字,却不同处于一个时代?而五言诗跟七言诗差两个字,却同处于一个时代呢?别人的文学史是不讲这个问题的,但我得讲,我得解决这个问题。从这个实践中我就开始明白了,四言是以二字音组作为它的主要形态的,而五言诗是以三字音组作为它的主要形态的,七言呢,它的基本音组也是三个字,五言是二、三,七言是四、三,不管它的诗行长短,它的基本音组就是三个字,所以五、七言诗基本上是同一个时代的,而四言的音组是二、二,它与五言的关系就比七言与五言的关系要远得多。

张:没想到您写新诗的经验对解决文学史问题会有这么直接的作用。

林:不过那时候我还没有将全部精力都放在写文学史上,那时还是创作,做各种各样的写作试验,写文学史则是在1937年以后的事情了。抗战后,我到厦门大学教书去了,当时也没什么刊物了,写诗也就少多了,才把精力放在了写文学史上。而这之前,我就是在做着二五、三五、四五、五五、六五、七五各种诗型的写作试验。经过一段时间的试验后,我发现,五五是最容易普遍化的形式,也就是十言诗了。后来我从写作中又发现,九言诗中的四音组比五音组更容易口语化。经过这样的实践,我发现四字音组也是很好用的。为什么会有这样的感觉呢?这就要从文学史上找缘故了。我们从二字音组到三字音组,现在忽然到了五字音组,中间是不是应该有一个四字音组的阶段呢?我已经试验过五字音组,证明它是可普遍的,那是不是可以再试一下四字音组呢?于是,我又开始试验五四体。你看,我就是这样,总是创作在先,总结规律在后。就说我提出的“半逗律”吧,其实我早就在按着“半逗律”做了,只是当时还没有明确提出这个说法。

张:您曾经说过,探索新格律诗是为了建立现代诗歌自己的阵地,这是为什么?

林:在当时的情况下,新诗的写作面临一个困境,自由体往往跳跃很大,人家根本念不懂,谁也不懂它是什么,而另一种就干脆散文化了。自由诗跳得太远,那它就失去了表现力;同样的,走向散文化,它也没有了诗的魅力,成了分行的散文。如果我们既不想做分行的散文,又不想让别人都读不懂,那就得有一个阵地,有了这个阵地,我们就能恢复诗歌的魅力。诗歌是有节奏感的,有了几言诗那种节奏,它就可以跳跃,诗歌恢复了它的自由的跳跃性,也就恢复了它的艺术魅力了。可惜很多人在这里都搞不通。

张:可不可以这么说,您的新格律诗,关键是要建立典型诗行,由几言的形式构成的最具有普遍性的典型诗行?

林:对,普遍的,有节奏的,具有跳跃能力的,它有助于跳跃。写自由诗就是平地跳跃,靠你的思维去跳跃,而几言诗有节奏,就等于帮助你去跳跃,你写完第一行之后,好像第二行就要跳出来似的。这就是一种期待感。头一行这样,第二行这样,第三行也这样,就是说,一行等于一万行,有一种后浪推前浪的效果。这个期待感就是跳跃感,它推动你思维的飞跃,而散文就没有这么明显的期待感。你想想看,古代诗歌不就是这样的嘛。

张:我明白了。您从探索新诗创作道路的立场来研究古代诗歌,有许多发现都是非常独到的。您觉得古典诗歌还有什么是值得新借鉴的呢?

林:我们要借鉴的不是文言诗的阵地,而应该是它的艺术性,比如它的飞跃性呀,交织性呀,各种形象互相的交织等等。比如“曲终人不见,江上数峰青”,后一句就是从前一句跳出来的,你在读“曲终人不见”时,想不到会有一个“江上数峰青”,因为这是一个飞跃,这个“青”不是我们平时所能了解的“青”,不是用颜色能说明的,而是一种形象,这就是它的飞跃性。再说它的交织性,就是各种形象交织在一起。我举一个例子,王维有两句诗:“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,李嘉祐也有“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”。这两句哪个好?我说是王维的比李嘉祐的好得多,为什么呢?因为“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”,写的是夏天的环境,两句诗没有联系,白鹭在水田里飞它的,黄鹂在夏木上叫它的,两个东西连不到一块,缺乏交织性。而“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”就把这两个东西连在一块了,“漠漠”和“阴阴”形成了一种明暗的对比,就像一幅图画,这边是阴的,那边是亮的,“漠漠”之中的白鹭的形象特别明亮,两个东西之间就有互相陪衬互相交织的关系。

张:好像把两幅本来不相干的画变成了一幅完整的画了。

林:对,就成了一幅完整的画面。“漠漠水田飞白鹭”,读起来能感觉到白鹭在飞,并不完全因为“漠漠”,还因为有“阴阴夏木啭黄鹂”在陪衬,这就是诗歌语言的运用而不是什么形式的问题了。像刚才说的飞跃性也是这样,“曲终人不见,江上数峰青”,并不在于你是不是会写几言诗,几言都是一样的,但你就写不出这样的好句子来嘛,所以,这就不是形式的问题了。不是说你会写九言诗、十言诗,你就可以写出好诗来了。一个人如果没有诗的才情,没有真正的创造才情,就是用白话写,也都是旧诗的情调。我自己也是经历过不断纠正的过程的。新诗当然要汲取旧诗中好的东西,但不能再用旧的语言来写。旧情调也要避免,你如果还是风花雪月那一套,就陈腐了。比如月亮,旧诗里很多,可是我们的感受就不一样了。

张:人类都登上月球了。

林:对啊,那你对月的感受怎么还可能跟古人一样呢?你还用古人的那种情调写,当然就显得旧了。

张:您是在什么时候把主要精力放在古代文学研究上的呢?您从清华大学毕业以后留在中文系担任朱自清先生的助手,是不是从那时候开始,新诗创作和古代文学研究就是同步进行的呢?

林:不,不,那时的主要精力还是写诗。我在清华做朱先生的助手,事情不多,有很多时间写诗。1934年春天,我想当作家,就去了上海。后来发现,靠稿费不能维持生活,四个月后,又回到北京来了。正好当时的北京民国学院要找能教文学史的教员,他们来请我,我就在民国学院教了三年书,后来在女子文理学院、师大还兼了一些课。一边教书,一边写诗。上课的时间并不多,只要钱够我糊口的,我就写诗,所以大部分时间都用来写作了。“七七”事变以后,我去了厦门,在厦门大学任教,因为课比较多了,主要精力就转到研究和教学上来了。当然,诗歌也还在继续写。

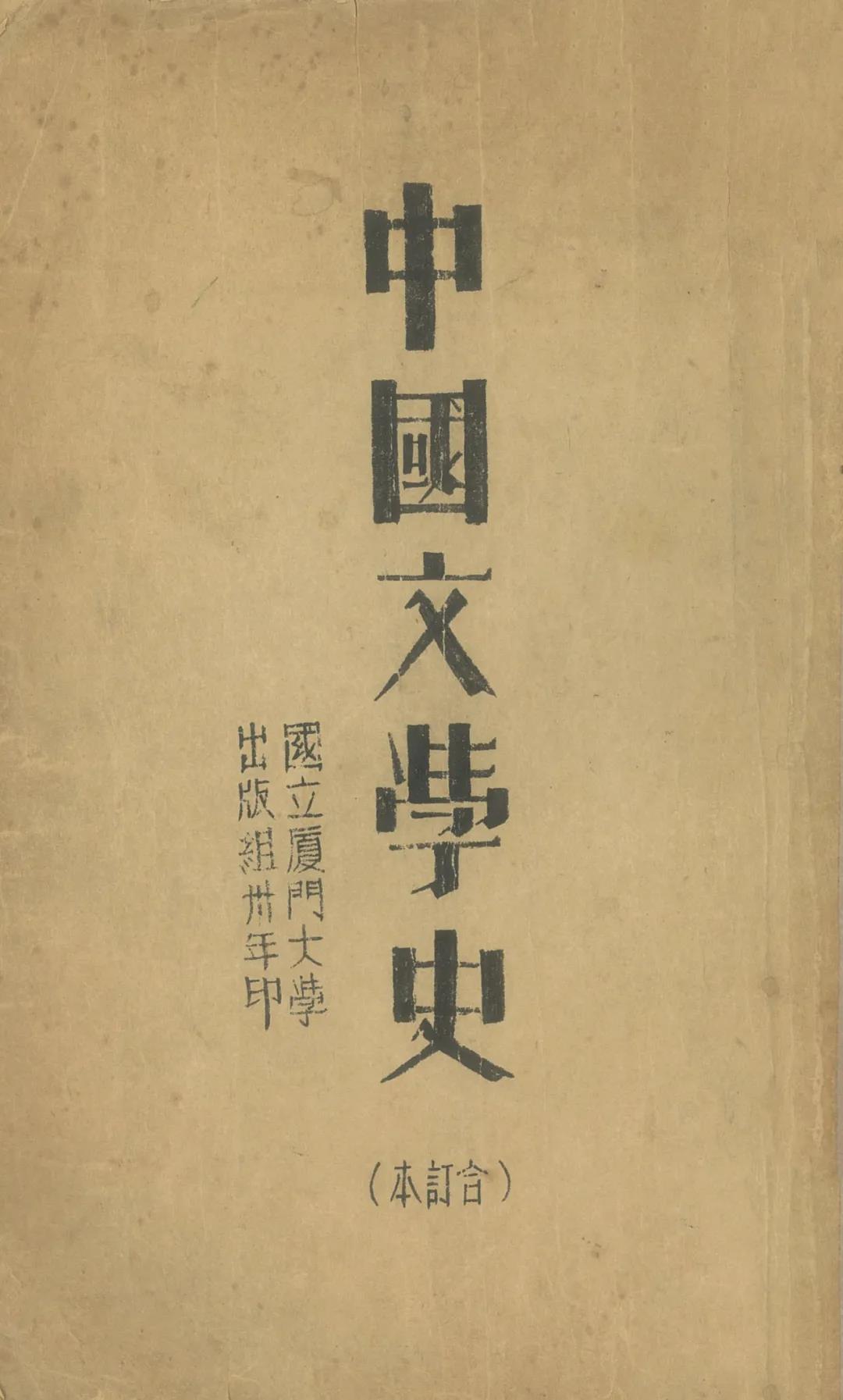

张:您在厦门大学出版的那本《中国文学史》,是为上课写的教材吗?

林:在厦大我教了十年书,写了那本《文学史》。那个时候没有什么刊物,所以我很少写什么文章,集中全力写《文学史》。那时上课没有教材,我的《文学史》在出版前,就已经油印给同学当讲义了。1947年,有条件出版了,就拿了油印的讲义去付印。朱自清先生为我写的序说,郑振铎有《文学史》,刘大杰有《文学史》,第三本就是我的《文学史》,但风格跟他们的不一样。我是从一个写新诗的人的角度来研究文学史,跟他们不搞创作的人写的《文学史》是不会一样的,思路就不一样。

《中国文学史》

林庚 著

厦门大学油印讲义,1941年

北京大学图书馆藏

张:您在这部《文学史》的序中提到有两个方面的考虑:一个是为了沟通新旧文学的愿望而写;二是为了探寻文学的主潮,参照过去文学主潮的消长兴亡来寻找我们今后的主潮。这两方面的动机,都和别人不一样。当时您具体着手思考文学史的时候,这两个动机中,哪个更重要些?

林:说是两个方面,实际上也很难分开。一个是参考过去的历史经验,整个的文学发展是靠什么样的一种力量,什么时候产生高潮,什么时候衰落,这个起伏也可以做我们新文学起伏的参考。另一个是如何把文学史与新文学连起来。就拿《红楼梦》来说,它与新文学有什么可以衔接的地方呢?我在写《红楼梦》的文章时,我总强调在《红楼梦》中,贾宝玉是代表新意识形态的人,可能是一个“多余的人”,他可能自己也不明白自己要追求的是什么,但他又意识到确实有个新的东西在他面前晃着,这东西就是我们新文学要寻找的东西。当然到了新文学史,是比较明确了,因为不只有我们自己的经验,我们还可以参考世界各国文学发展的经验。贾宝玉有一种朦朦胧胧的意识,他确乎就是在向往着一种新的东西,所以他是个“无事忙”,这个“无事忙”就跟“多余的人”一样,在封建社会里是多余的。但他思想里反映的这个新的东西,跟我们新文学发展能衔接上。

这个想法,越写到后来自己也就越明确了。开始我还是按西洋文学史的方式来写,什么“启蒙时代”、“黄金时代”、“白银时代”,到后来我就比较明确了,我抓住了两个东西,一个是“寒士文学”,二就是“市民文学”。我总结出一条,社会就是不断解放的过程,文学也是一个不断解放的过程。实际上战国时代就是从农奴制解放出来到地主制,这在封建社会是个很大的发展,这就是一种解放,所以先秦诸子那一段的百家争鸣就是如何把这种解放的思想通过学术表达出来,进行这样的活动、表达这种思想的就是寒士。这个阶层的人成为文化的真正代表。比如先秦诸子,就是要面对人生的一切问题,有一种责任感。没有知识分子的参与,社会不仅是文化建设不行,经济建设也是不行的,市民文化担当不起这个任务,所以知识分子的任务是很重的。到了“五四”以后的新文学,作家都出在知识分子中,真正取得成就的还是知识分子。

1979年11月全国文代会代表合影

前排左一为林庚先生

张:您为了新文学的发展而研究文学史,从这个思路出发,您最关注的东西是什么呢?

林:什么时代创造性最强,那个时代就是我最感兴奋的时候,认为这是文学最有希望的时候。我把创造放在第一位了,所以我去掌握文学史的资料时,也是去寻找那些能说明创造的资料。比如说,我也研究屈原,从整个中国诗歌的发展来说,屈原的《离骚》、《九歌》都非常重要,还有他的《天问》也很重要,但那个时候我没有那个力量,也不愿花那个力量去做,所以我的《〈天问〉论笺》是做得很晚的,直到上世纪80年代才写完,如果我命短一点我就写不出来了(笑)。即便是关于楚辞的研究,最早也是从文学创作的角度来做的,探究楚辞在整个诗歌发展中起到什么作用,像《〈天问〉论笺》那样资料性的东西,我就留到其他问题都做得差不多了才去做。

张:在厦大版的《文学史》中,您特别提到了“少年精神”的概念,好像主要是指建安文学?

林:我在研究建安时代的文学时,发现从楚辞之后差不多就没有好的文学作品了,而楚辞又只有那么一个作家,实际上就是说《诗经》之后,诗坛就很沉寂了,一直到建安时代才恢复。所以我认为那个时代对诗歌来说就是文艺复兴时代。代表人物曹子建是富于“少年精神”的,他的人物性格,他写的诗,比如《野田黄雀行》,他的方方面面,都是带着一种“少年精神”。我讲“少年精神”,最初就是从建安时代讲起,到了唐朝就更充分地发挥了。“少年精神”的内涵,就是有朝气、有创造性、蓬勃向上的,充满青春气息,即使是忧伤痛苦,也是少年的忧伤痛苦。我主张“少年精神”,所以我讲唐诗跟别人常有很大的不同。比如说对王维,很多人包括陈贻焮在内,他们都欣赏王维后期的东西,就是《辋川绝句》那样的作品,都是很安静的东西。而我认为王维的真正价值是他的“少年精神”,是他早期的《少年行》,是“大漠孤烟直,长河落日圆”这样一类早期的作品。虽然他的边塞诗不多,但他年轻时的作品才是他的真正代表作,“唯有相思似春色,江南江北送君归”,这才是真正代表王维的。“晚来唯好静,万事不关心”,这不代表王维,那已经是他的末期了,人老了,当然比较安静了,已经不是创造的高潮了嘛。他创造的高潮还是那些在民间传唱的,如“红豆生南国,春来发几枝,劝君多采撷,此物最相思”,“清风明月苦相思,荡子从戎十载余”,人家唱的都是他的这些诗嘛。《辋川》诗也不是说不是好诗,但不是最可宝贵的东西。

张:“大漠孤烟直,长河落日圆”这样的句子,用您的话来说,就是很新鲜。这个新鲜有两个方面,一是初到边塞的人对边塞的新鲜感,一是“直”和“圆”的印象,带有一种童心的感受,一个很年轻很有童心的人对大漠对落日的感受。如果是一个老气横秋的人来写,可能就不会是这样的感觉了。

林:对,没有人写得这么单纯,非常新鲜。我对王维的评价跟很多人都不一样。一般人都把他当做“诗佛”,说他主要的特点是那种安静的东西。但那不是他最有代表性的东西,他的代表作品是属于蓬勃朝气的:“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。”

我在到厦门大学之前还没有写《文学史》,上课时也就写点讲稿。后来到了厦大才开始写,分期的题目也是到厦大以后才有的,以前也没有那些奇奇怪怪的题目,什么“文坛的夏季”呀,“知道悲哀以后”呀,像这些东西,在北京讲课时还没有呢,只是一般地按着时代去讲就是了。到了厦大后,我把精力集中到文学史上了,光是这些题目就很能吸引同学,所以有好些外系的学生也来听课,因为题目很吸引人。我上课时,把题目写在黑板上,写上“文坛的夏季”,台下的学生就很兴奋。我讲汉代是“夏季”,在它之前是讲先秦时代,我把先秦时代一讲称作“知道悲哀以后”,就是说,《诗经》那样的作品还是属于童年阶段的东西,还没有多少真正深刻悲哀的东西,到了战国时代呢,人们开始真正认识到悲哀了,我举了墨子的“悲染丝”、杨朱的“伤歧路”,这才是真正地认识悲哀。认识悲哀是青春的特点,是少年时代的特点,儿童时代是认识不到这么深的。所以我觉得战国时代就是动荡的、开始认识人生悲哀的时代。到了两汉呢,好像是最痛苦的时期过去了,最热闹的时期过去了,取得成果了,天下也统一了,也安定了,就像是到了夏天,有点疲倦了。春天的时候太劳累了,东看西看,美不胜收,到了夏天就进入“沉沉好睡”的状态了。我用这样的形象来讲课,学生很愿意听,所以只要题目一写出来,台下就会有很强烈的反应,这都是到厦大以后才有的。

张:上世纪50年代初,您出版了学术论文集《诗人屈原及其作品研究》,1954年又出版了《诗人李白》,1958年又发表了《盛唐气象》一文,您的一些主要观点,比如“盛唐气象”,比如“布衣感”,比如浪漫主义是中国文学的最高境界等等说法,都是在这个时候就提出来了。《诗人李白》在当时受到了严厉的批判,您能不能说说当时的情况?

林:我在写完《诗人李白》后,受到了很多批评。“盛唐气象”的提出,是为了坚持我关于李白的意见,批判《诗人李白》的一个理由就是我强调了盛唐,认为李白代表了盛唐,而盛唐又是中国历史上最好的一个时期。持反对意见的人认为,在阶级剥削之下,人民只有苦难,根本不可能有什么盛唐。不承认历史上有过盛唐,更不承认什么盛唐气象了。他们一个劲地批,我就一个劲地写文章,我也不能沉默。比如有人说陈子昂是现实主义的,可我认为陈子昂是浪漫主义的,他有建安风骨。你批你的,我写我的。

张:《诗人李白》是在什么情况下出版的呢?

林:解放前冯至写了一本《杜甫评传》,把杜甫说成现实主义,这比较好办。解放后,提倡现实主义,如何评价李白就成了问题,上面的一个什么部门找到中国科学院文学研究所,当时的所长是何其芳,他就委托北大写一本关于李白的书,因为我提倡浪漫主义,又在北大讲唐诗,结果就把这事交给我了。书稿完成后,在北大的临湖轩做报告,讨论过,在讨论时,我就跟何其芳有了分歧。因为我提出了一个“布衣感”的观点,我说,知识分子是政治上的一个力量,这个力量无非就是要求开明政治。所以我当时总结了这么一句话:我肯定李白的理由就在于他对抗权贵,反权贵。

什么叫“布衣感”?就是不在权贵面前低头,要想有开明的政治,就必须反对权贵,权贵是必然会使封建统治腐朽下去的,一个好的封建王朝必然就是反对权贵的。“贵者虽自贵,视之若尘埃。贱者虽自贱,重之若千钧”,这是中国古代知识分子传统的一种精神。这种力量是可以使封建王朝变得开明的。所以我以为这个“布衣感”很有好处,对李白就应该从这个角度来肯定。当时何其芳就反对我的观点。不过我们是老朋友了,从20世纪30年代起写诗时就是朋友,所以尽管在学术上有不同看法,朋友还是朋友(笑)。当时批判我,主要就是批判我这个“布衣感”,就是这么个情况。后来我又写了一篇《盛唐气象》,更系统地强调浪漫主义。

张:“文革”以后,您出版了好几本书,《问路集》、《〈天问〉论笺》、《唐诗综论》、《〈西游记〉漫话》,然后是关于《水浒传》的考据文章,然后是1995年,您的《中国文学简史》出版,这是您学术成果出得比较多的时期了。这些著作都是影响比较大的。

林:要是没有这段时间,这些东西还真是没法整理了,那么《文学史》就只是半本了,《天问》研究了一半也拿不出来,关于诗歌的理论以前也没整理过,我的格律诗,要不是出了《问路集》,也都散掉了。所以这些年对我还是很重要的,把我一生的工作都整理了一遍。

张:1995年出版的《中国文学简史》,可不可以说,是您数十年研究古代文学的总结?我最近重读了一遍,觉得这是真正以文学为本位的文学史。过去读的时候,没有特别注意这一点。

林:我主要把重点放在创造性上,没有什么创造性的地方,我就少讲,像汉赋,我讲得就很少,而在创造性多的地方,像唐诗,我就花很多力气去讲。所以在我的《文学史》里,对整个中国文学、中国文化的态度就是,什么时候最富于创造,我就重点强调,什么时候创造性弱了,我就谈得简单。先秦时代的散文,我谈得很多,宋诗,我讲得就比较少,宋词讲得又比较多,因为宋词相对于宋诗来说,它更富于创造性。戏曲小说,我也谈得多一些,特别是小说,主要是那几部小说,因为唐以后,文学的主要成分是市民文学,很多作家投入其中,把市民文学的品位提高了,《三国演义》、《水浒传》、《西游记》直到《聊斋志异》,都是提高了的东西,都富有创造性。当然词也属于市民文学,从词发展到曲,然后发展到戏剧,成为整个市民文学的潮流,同样富于创造性。我之所以这样来写文学史,在有创造性的地方多讲,没创造性的地方少讲,因为只有这样,才可以看出中国文学史起伏的地方,看出它发展的脉络。

张:那就是说,您的这部《文学史》是以文学创造性为中心的,这是您的灵魂。的确,在读您的文学史时,感觉到时时都处在文学本身的发展中。

林:是这样的。重点就是在于文学本身的发展。但光是这样的话,也还是资料的积累,所以在这里头,你还得强调它最富于创造性的一面才行。对作家也是这样,看谁是有创造性的,就多讲谁。像“元嘉三大家”,颜延之、谢灵运、鲍照,我的文学史中,对颜延之就不讲,因为在我看来,他没有创造性,尽管他当时是大家。而鲍照在七言诗上有创造性,谢灵运在山水诗上有创造性,我就要讲他们。文学要是没有创造性,严格地说,就不是文学,就没有价值了。

张:您在一篇怀念吴组缃先生的文章里说过您是“以教学为业而心在创作”,您的文学史研究,同样也体现了“心在创作”的学术个性。

林:(笑)我那个“心在创作”嘛,是说那时我写新诗,讲古典文学时,当然是“心在创作”上;照你现在说的,其实我在研究文学史、研究古典文学作品时,也是在看它的创造性,也还是“心在创作”(笑)。

张:我觉得您这句话可以帮助我们理解您的古代文学研究。不过,在古代文学研究领域里,持有您这样一种动机的学者并不多。

林:那是因为搞创作的人不会去讲古代文学,搞古代文学的人又不从事创作,而我是“兼差”的人,又搞古代文学又搞创作,一直都没有间断过。古代文学,我一直讲到现在,文学史是前几年刚出齐的,一辈子都在搞古代文学嘛。诗歌呢,这两天刚刚交了关于新诗理论书稿,在新诗创作上也没有停止过。

张:也可以说,正因为您“心在创作”,所以搞学术研究的出发点也在于创造性,您所关心的就是揭示文学创作的奥秘。

林:你说我这是以文学为本位的《文学史》,还可以补充一点,就是我关注的创造性是指作品而不是作家,作家是因作品而定位的,李白之所以讲得多,是因为他的作品高,杜甫、王维,也是因为他们的作品地位高。但他们的生平我都讲得很少,在我的文学史里,没有一个作家是有生卒年的,我并不特别注意这个方面,我是觉得这些东西用不着写在文学史里,可以放到参考资料里边。作家生平,什么时候生的,做什么官,这跟创作没有太多的关系。当然有些作品要解释它,跟作家生平有点关系,像辛弃疾、陆游,那是当时跟战争有关,解释他的作品不能避免他的经历。如果他的作品涉及到他的经历,我们再提,他的作品没涉及,就不必提起。在文学史上,有好多作品连作者是谁我们都不知道,可它仍然是好作品。像张若虚,我们对他的生平是不大清楚的,但不清楚又有什么关系呢?他的《春江花月夜》就是首好诗嘛。如果花很多篇幅来讲作家生平什么的,反而打断了讲述文学发展的思路,因为作为文学,最可宝贵的东西主要是作品,没有作品,作家有什么可宝贵的?如果屈原没有《离骚》、《九歌》这些作品,他顶多是个政治家,跟别的政治家没有什么区别,他之所以成为了不得的作家,就是因为他有这些作品啊!只有文学作品才体现了作家的文学创造,作家的生平、官职什么的,并不能体现他的创造。

张:不过要搞清楚什么作品有创造性,并不那么容易。

林:那是因为搞古代文学的人不搞创作嘛,本身没有创作经验。比方说,我的《谈诗稿》,大家都很喜欢看,我能写这样的《谈诗稿》,是因为我有创作经验呀,你没有创作经验,你怎么能分析它呢?你只会写旧诗,只会照猫画虎,你又怎么能体会出那些不照猫画虎的作品的好处呢?

张:我想,您的《中国文学简史》应该说是您的性格、思想的一种体现吧?

林:如果说体现了我的思想或性格,那也是自然流露的,我总得有个思想来指导我写《文学史》嘛。我没有依附别人的思想,因此我的思想就比较鲜明比较突出,这个思想是属于我的,它当然也跟我的性格有联系了。