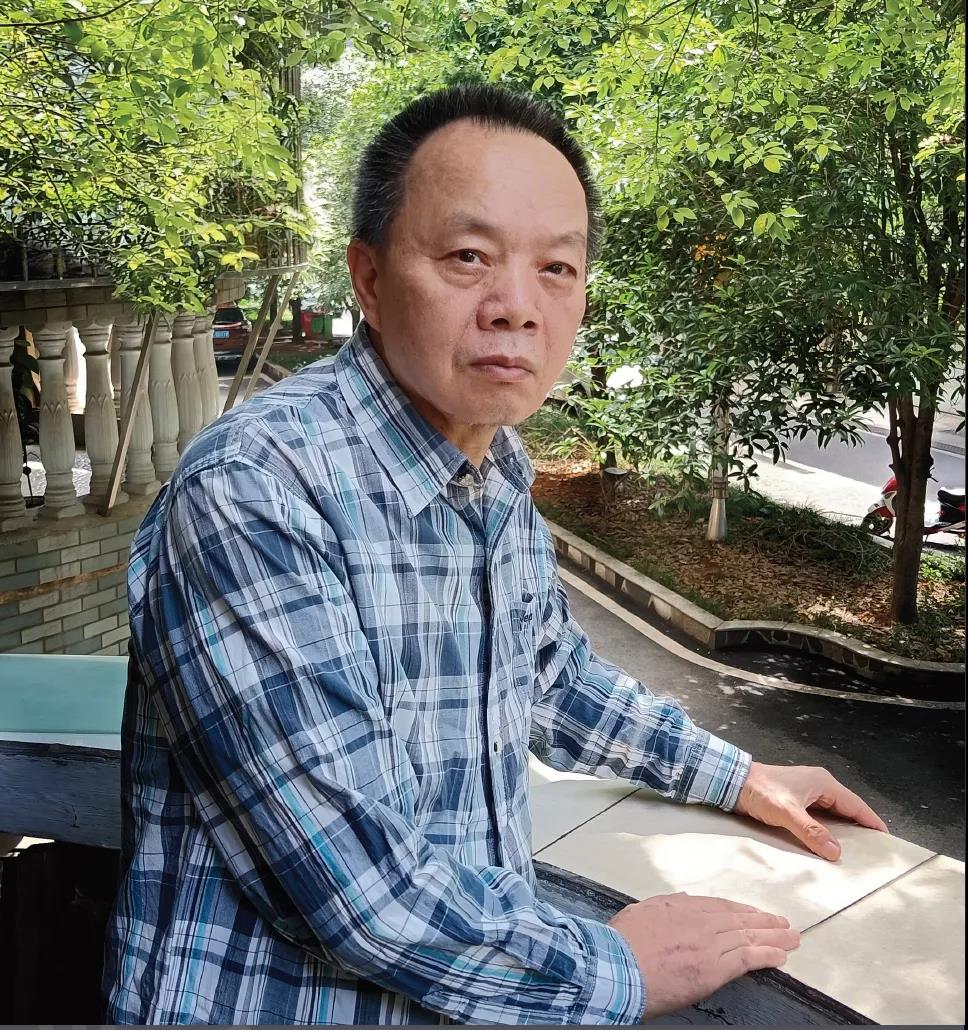

刘恪:我是注定孤独的行者

刘恪,小说家、学者。1953年生,湖南华容人,1977年就读于湖南省师范大学,后获北京师范大学文学硕士学位。2003年任河南大学文学院教授,现为河南省高等学校社会科学重点文艺学中心基地研究员。出版学术专著23部,代表作有小说《城与市》《梦与诗》《南方雨季》《寡妇船》,文学理论著作《现代小说技巧讲堂》《词语诗学》《中国现代小说语言美学》等。

“子弹"穿过民间

沈念:小说中的“小人物”书写一度被写作者所青睐,文学史上也曾涌现过诸如阿Q、祥林嫂等有代表性的小人物形象,我想到您曾在《青年作家》发表的中篇《子弹穿过民间》中的珍英(醒宝婆子),以及即将刊发的小说《民间消息》中的满仓(化生子)。放在时代的大语境下,我们要如何审视这样的书写?

刘恪:小人物的书写其实是帮人们提供了独特的视角,也可以是逼使社会看见别人看不到的东西,例如鲁迅的阿Q、祥林嫂是小人物,他们就提供了认识社会的独特方式。我写的满仓就是个小人物,有认识价值。小人物的书写也是写病态社会的病态人物,目的是引起疗救,比如阿Q、祥林嫂所处的就是病态社会,意图就是获得我们的救助,满仓也是个病态人物,他需要我们帮助。

小人物都是生活在底层的人,是西方后殖民理论思潮的主要代表斯皮瓦克所说的社会底层人物,我们要注意,社会底层人物是不能发声的,没有媒介可以发声,正好我们的书写、我们的文字代表他们的声音,所以我们要以客观公正的态度写小人物。

沈念:小人物都是生活在民间的,这里的民间与民间写作肯定有着千丝万缕的关系,那我们的写作如何去面向民间呢?

刘恪:民间写作是指对象、方法、视角均是向下的,指向最底层社会的平民大众,同时指这种民间大众是没有媒介信息能力,没有话语传播能力的,非发声的民间自治的声音。力图揭示他们生活方式的底层性,展示他们自身的喜怒哀乐。这相对于政治历史中主流制度表述的民间话语不一样。简单说真正的民间是被遮蔽的,我们的目的是呈现民间生活的原貌,还原民间的历史真实。

民间写作尤其重视民间的发生学。那些受到主流、正统文化压制的语言、行为、事件,甚至包括地方性知识。民间的过往已经成为历史的魅影,它消失了秘密与真相,这就需要大量的田野调查,这种调查不仅是时间历史、制度历史中的人物与事件,更重要的是找到那些细节的真实性,包括一艘风帆船上数百个元件准确的名称。生活不容想象,因为真实生活的细节比想象更精彩。这种发生学不能仅仅是人物与事件的,而应该是民间人群的心理痕迹。

沈念:民间写作中的元素有哪些,又该坚持怎样的一种精神?

刘恪:民间写作是一切民间元素相互发生作用的关系史,不是单纯地搜录过去民间发生的人物、事件、器物、风俗、信仰的形式。民间写作自古有之,在中国最典型的也许就算《水浒传》了。这部书从写作对象、内容及方法都提供了民间写作的精彩范例。我们不能把民间写作视为一个单独的局部或某种形式:如民间文学、歌谣、神话、宗教、民俗、小戏、节庆与婚姻的形式。在中国还有二人转、大鼓、快板书、渔鼓词、皮影戏等等。而是把这一切通俗的大众的口传的,还有民族的、民间的、原始的看成一个立体的整体,民间所有的形式都是相互关联影响的。如果更深层次地讨论民间写作,我们甚至都不主张单独地使用某个民间形式。针对小说与诗歌而言,我们要求形式上有所独创,这个独创是整合了我所有的民间文化资源而产生的。

民间写作弘扬的是一种人道主义一种平民精神。进而我们还可以说弘扬一种乡土精神,这种乡土精神和民族精神是连贯的统一的。戴·赫·劳伦斯在《乡土精神》中说:“每一大洲都有它自己伟大的乡土精神。每个民族都被凝聚在叫做故乡、故土的某个特定地区。地球上不同的地方都洋溢着不同的生气,有着不同的震波、不同星辰的不同吸引力——随你怎么叫它都行。然而乡土精神是个伟大的现实。”这个乡土里面包括由城镇组成的民间,街巷里弄里也有由平民组成的民间。他们有日常现实生活也有自由精神,因此我们不能狭隘地理解乡土精神和民间性。这可以统称为一种民间精神,但这种民间精神特别不能忽略家族的力量。家族在全世界所有民族中都存在,因而我们要特别注意家族伦理的民间生存,他们可能是延世累代形成的一种宗法力量与习惯生存,是社会基础结构中一种重要力量,起着稳定社会结构的作用。可见民间也不是一个人的局部,它是家族、民族、国家融合成的整体,所以民间的一点一滴也牵动着国家利益,这更可以看出民间的一切元素都是相互关联地发生作用。从这个意义上讲,民间也是国家。民间精神也是国家精神的一个部分。

沈念:任何民族都会有一个庞大的旧有的民间形式,任何一种写作都是有迹可循,或者说是方法论的,您觉得当下有没有民间写作的经典方法?

刘恪:民间写作的经典方法与文本还没有产生。我们现在仅是倡导坚持民间立场。因而民间写作的方法总结只能是在未来。可是我们不能等待,不能等待出现了经典方法我们才写作,方法与形式都是创造的,因此只要我们坚持了民间写作,那么民间写作的方法也就随之而来了。

因为我们有民间文学的宝库,极为伟大的神话、民间故事、歌谣、史诗、长篇传奇等,这些范例都提供了民间写作的可能性。同时,历史也给我们提供了方法论的东西,我试着对这种新方法提出一些规范性的要求,但不作为戒律,每个人完全可以根据自己的创作提供民间写作的新方法。

沈念:我理解您所言,民间写作不是去复制那些旧有的民间形式,而是要从文学的角度创造新的形式,最低要求也需要是一种民间变体?

刘恪:我们的民间写作是就文学而言,核心是坚持一种民间立场,一种人文关怀的平民精神,一种人性的人道主义观点,所以我们创造的形式应该是过去没有的,是一种文学形式上的新体式,体现在每一个具体的文本之中,例如我们可以说神话体、故事体、歌谣体,这不准确,因为这都是已成定格的体式。我们要求先破体,打破旧有文体规范,创造新体。新体式是什么样子,是每个人新创造出来的文体样式。

我这里预设一下:1、综合一切民间形式之后的跨文体,或诗文体。2、田野调查方法的访谈体,自述、对话、评论、报告。3、互文体。表层可以假借——民间艺人体,而构架之内是一种新的叙述文体。4、镶嵌体。首先用一文体构架,写另外一种东西(变体),而这体式中又用一个新体式,看似像个套娃(盒式故事法)。5、后现代之叙述体。一个文本构成对另一个文本的解构。适合于反讽性民间文本。以上形式我是在小说写作范围来预设的,诗歌和散文有什么好的新体式我仅仅只保留有发言的权利而实施静默。在方法论的谈论中有许多超出方法范畴涉及对象元素的认知,不过我相信选择一种对象、内容、性质其实也是一种方法,只不过它可能针对形式更内在地成了一种思维方式,提供的是记忆与想象的启示。

沈念:由此出发,您认为中国小说家的问题和长处在哪里?

刘恪:中国小说家的问题是漫长的革命时代带来个人的艺术形态思考,业已成为特定的思维模式。长处在于中国社会情势复杂多变,功名利禄的实用主义价值观浸入骨髓。这带来万花筒一般的生活情状,带来了所有作家感受的丰富性、敏感性、复杂性,这刚好是人性深处最深刻的东西。它导致了我们的文学不至于贫乏、肤浅,所有文学的深度都是人性与社会的深度。

世界是语言的世界

沈念:印象中对您作品的阅读是从《红帆船》和长篇《城与市》开始的,这些作品既可视为您小说创作的脉络,也可视作改革开放40年文学史的一个缩影和代表,在这些作品之外,我们看到的是您的转变,向先锋小说和理论研究的转变,您自己怎么看这样的转变?

刘恪:《红帆船》是我“长江楚风系列”的第一部,一个长达八万字的大中篇,一九九〇年《十月》杂志发表。接着,我还写了《寡妇船》《砂金》《山鬼》。这个作品影响比较大,各种选刊、选本选发了十多次。当年鲁迅文学院研究生班唯一开过大型作品讨论会的,北京、天津等地参加的评论家有五六十人,是名为“新浪漫主义”创作。作家出版社将其作为“寻根文学”、新巴洛克的代表作编选进几个选本。这也是我青年时代激情浪漫的代表作。这与我八十年代在三峡生活的经历有关,多采访船工、纤夫,听他们喊川江号子、讲故事,深入村寨感受风土人情,那些纯朴的浓郁民俗给我很大震动。

《红帆船》中有许多川江民俗风情的描写,那里的人们的生死态度完全和知识分子想的不一样,基本上是重义轻生的。地理学样态从民国到今天也完全不一样,过去的三峡在地理学上是非常险峻陡峭的。今天看到的是风和日丽。我写的是一种失去了的东西,写完《红帆船》我自己也知道超过不了,再写这种东西只是自己抄袭自己了。所以我就改换了写作方向,为什么选择先锋呢?主要是我喜欢先锋理论,后来还写了一本《先锋小说技巧讲堂》,不妥协地反抗自己,写一种与过去不同的范式。应该是一个写作者骨子里的东西。

沈念:据说《城与市》花了近六年时间耗尽很多心血才创作而成,这本书在评论界声誉极高,一个先锋的集大成文本,有读者说不好读,您怎么定位这部作品的?

刘恪:我对自己的作品一向并没有定位,定位无关于自我,定位是一个他者化的价值系统。我仅是力尽所能地写作。《城与市》是我前半生费心血最多的作品,关于它的定位可能还有待时间的检验。

好作品能找到读懂的读者才是最好的归属,然在今日大众阅读显然是按惯例进行。《城与市》是一次对阅读的挑战,我个人并不认为《城与市》难读,最主要的是,没有找到恰当的读解渠道。这个长篇的叙事提供了小说文本的多种可能,里面的“我”是人群大多数中的复数形式,每一个人都可以按自己的方式阅读和重新建构小说的新框架。我只能说《城与市》是提供了一种美学形式,它仅是一个独特的文本,是否为典范不是我考虑的。这种他者化的价值优评并不是我的目标,我的目标仅是尽全部智力和才华提供一个小说的艺术文本。

沈念:这种看似不经意的转变,实际是有着因果或渐进的,没想到促成了一个小说家的学术写作,也就有了前些年您在河南大学任教期间出版的《现代小说技巧讲堂》《先锋小说技巧讲堂》《耳镜》《词语诗学•空声》《诗语诗学•复眼》《中国现代小说语言史》《现代小说语言美学》等,您怎么看您的学术之路。我也很好奇,一个小说家为什么有这么完美的转型。

刘恪:学术二字是非常神圣的。中国古代的学术必须是童子功,把十三经弄得滚瓜烂熟,有编古代词典和类书的本领。仅就我们小时候背诵了一点唐宋诗文的人是无权登堂入室的。虽然30岁以前读了不少古书,均是不求甚解,从量上说,远不如我的农民兄弟王与渫,他基本上把二十四史过了一遍。我后来则把视线转向西方,如痴如醉地读西方经典,可是我不懂外文,注定了无法深入,仅学得了一点皮毛,所以我的学术注定了是三脚猫的功夫。

我的志向一直在创作,想当一个好作家。

从1980年起开始专注于小说创作,一干就是20多年。长中短篇写了几百万字。说来人真是个奇怪的东西,我真正写小说的时候,中外小说却渐渐读得少了,大量地读读西方理论书,政治、历史、文化、哲学方面的,还包括许多科学和艺术的。记得1984年秋的某晚读了一本《科学美学》的书,竟看了一通晚,一时间买了许多美学书、哲学书。后来去了鲁迅文学院读书,写的第一篇评论是针对内蒙古作家路远的,发表在《文学自由谈》上。此后,总会看看散文写些评论的文字,大体评外国文学和艺术的文章多一些。研究生毕业的论文做的是小说的空间研究,还真花了一点时间和功夫。那时叙事学热闹起来,读了不少叙事理论的书,九十年代理论文字渐渐多了一些,把昆德拉系统地研究了一遍,把他所有的作品都评论了一遍,同时也评了一些外国作家的文章,品钦、费德曼、卡达莱、格里耶、西蒙、博尔赫斯、史蒂文斯等,成果发表在《世界文学》《外国文学动态》《芙蓉》和《山花》上。同时还写了一些美术评论发表在报刊上,也有一些理论和文化随笔,这些文章大抵都在我的《耳镜》一书中,昆德拉的评论收入《欲望玫瑰》中,这些理论文字都是随性而为,许多都丢失了,只有到了2000年以后才开始认真写一点理论文字,发表在《天津社会科学》《文艺理论研究》《中国图书评论》《扬子江评论》《创作与评论》上,我一直都不重视在理论刊物上发表文章,对于写小说的人来说,那是业余活儿,所以我也没有几篇像样的理论文字,当然是有心研究一些问题,解决一些个案的,可这十年专注写大部头的理论著作,也就没有精力写小论文了,回忆起来写小论文其实是很重要的,它的学术含量大,也需要很好的学术功力。

沈念:《词语诗学》中您把中国语言的魅力发挥到极致,而且对关键词的解读也非常独特,包含了几乎所有社会、自然、人文、医学等学科的知识,您如何把握对这些词语的诗意化阐释?比如梦境,您如何细致到人进入梦境,人体各个部位的功能器官的反应,并用精准的语言来进行表述,而且这必然面临的一个问题就是阅读和学习诸多专业领域知识的问题,您怎么做到渗透所有涉及的学科的?

刘恪:很长时间以来,我经常思考人类社会一些基本词汇与概念,一心想弄通他的真相。2003年3月,何锐先生约我为《山花》栏目“三叶草”做一个专辑,我把思考已久的人类基本词汇,如自由、时间、空间、平等、声音、想象等做一种诗学考察,于是写了自由诗学、时间诗学、记忆诗学发表。没想到读者反响良好,收入了当年人民文学出版社的年选本。王一川兄尤为高兴,某个午夜打电话高度赞扬。当时还提出了一些如形象、地缘、人性、文化等词的书写,可以从文论与诗化方向努力,并且说和我共同合作。我受到了极大鼓舞,一口气写了六个条目。那年北京非典,4月份北京几乎空城,马路上人影稀少,一些白色纸片与食品残盒被风卷起,在半空中飘摇,疏疏落落地挂在树枝上,面对死亡的环境反而安静了。这一年中我写了16个词条。

第二年,我放松自己在全国漫游了七八地方,买了两个手写本,一边行走一边书写,真是一种自由而浪漫的写作。我的潜在理念是这部书一定得加强哲学的力量,要有惊人的直觉与灵敏的感觉,要让文学的灵韵汇溢其间。我原以为梳理做些补充与修改工作即可,谁知道时空发生变化以后思维也有了变化,半数条目有了重大修改。极个别条目几乎是重写的。这种细密的梳理原来比过去的原创慢多了,几乎花出双倍的时间,每天伏案16小时以上。这本书大约有70万字之多。交稿后四天,张云鹏先生打电话高度赞扬此书,并决定分上下两册出版。后来成了教育部指定社会科学重大课题攻关项目,获了省政府第六届文艺成果奖文艺理论一等奖。

《词语诗学》是对人类基本词汇的阐释,它是生存性的,人类文化与人性的根本所在,凡属对人类和宇宙的生存根本进行设问与回答都会是诗意的。所谓存在即诗意。仅在于不同的人获得不同的诗意追求,说到梦境是个人愿望的达成,弗洛伊德潜意识理论给予了最好的回答。个人梦境是个体性与集体性的统一,更多地受制于个人生存的特殊性身体敏感性的集合反馈。梦境写作特点:1、互文的不确定性,表达恍惚感。2、妙不可言的感觉性想象,能触及人们的意外领域。3、是人类理想化目标,或者是极端险恶的陷阱把人类的生存拉开距离,引到不同方向的极端。

沈念:作家来读“词语诗学”,也能获得许多新的认知,这也算是一个小说家的理论贡献吧?

刘恪:对于词语的研究有威廉斯、艾布拉姆斯、福柯、巴特、萨特,基本上属于释义文学范畴的,我也做了释义,解释概念沿革。但这不是重点,我所关注的是我如何体验该概念,个人感受性的具有体验的原创性。也就是说,概念不是考据学,不是抽象的枯燥的,而是有体验的原发性,表明个体如何产生该概念,融生命、哲学、诗学、文化、人类学于一炉,是一种汇通式感悟。这些人类社会的关键词,我没有提供新词,也不可能有什么贡献。但每个观念是在使用中闪光的,在使用中产生意义。

沈念:我感觉进入理论研究之中,您是一个有着庞大野心的人?

刘恪:我是有过在某一个领域里一统江湖的“野心”,以我读中外小说理论的经验,总认为没有一本很好的小说理论的基本书。一方面是小说家谈创作经验的书,随意性强,没有体系,个体经验没有普适价值,另一方面是理论家总是从教科书出发,建构某一个框架,但论述非常粗疏,于是我萌生了写一本《小说原理》的书,2005年我写了一本,完稿后,出于市场考虑,出版社定为《现代小说技巧讲堂》,有部分内容还不能写入,防止太庞大,没想到一时市场热销。我在2008年把该书增写至50万字。最近作家出版社又再版了此书的修订本。

我的目的在建构一种小说的基本原理,没想到我意外地插入了现代先锋小说理论的研究。这个工作起因是上个世纪末我应高兴先生之约,为《世界文学》写篇世界先锋文学的概览。那篇文章仅八千多字,可是我的工作做了接近两个月。主要是阅读外国小说文本与查阅相关的资料,而且这时候我也写作了相当多的先锋小说。如何总结20世纪国外先锋小说的经验与技术,太庞大了,几乎没人做过。也不敢想象写这样一本书的后果会怎样,更别说出版。于是我便萌生了为自己而写一本书的想法,不求闻达。

沈念:从“词语诗学”到“小说技巧”, 进而至“小说语言美学”,这种跨度在外行看来是断裂的,也许在研究者心中是一种密切的勾连吧?

刘恪:后来写语言美学方面的文章,我思考的是中国文学语言在文言文和白话文之间实行的一次大断裂,文言文的历史使命已经完成,别人可以做更多的工作。白话文仅发展了百年,今后使用还会有百年千年的,是否应该有一个相应的规范。目前不仅语言学家是混乱的,而且语言观也是错谬百出,甚至把某种错误观念视为主流,我们应该从世界体系内索检出一些正确的语言观,或者正确认识已发生的语言现象,错误的加以否定,正确的加以肯定。

我是先从语言形式特征的研究做起,而且只锁定在小说文体,我真是自找苦吃,资料工作几乎就做了两年,写作了一年多。差不多是一开笔就停住了,先要做一个语言学的研究,把西方语言史梳理一遍,我几乎读了半柜的语言学著作才写了略5000字的现代小说语言的语言学背景,中国现代小说的各种资料我搜集了三柜子,这个阅读量够吓人的了。我还要把它写成一本美学书。这种紧张几乎是要从我骨头的缝隙里榨出油来。我把《中国现代小说语言美学》写成了60多万字的巨著,因为出版社篇幅所限,删除了13万字,仅留了50万字,定名为《现代小说语言美学》,由商务印书馆2013年出版,交稿为2011年10月,经历了两年多才出版。这本书从写作和出版都是冒险的,它太有可能出版不了。

现在总结,我在这本书中在努力厘清以下问题:一是获得一个世界语言理论的鸟瞰,真正从语言学的方向获得对20世纪中后期“语言论转向”的本质认识;二是首次认真地对语言,当然指文学性质语言认识的清理;三是对什么是语言的形式特征,首次全面地作出了回答;四是文学语言的构成要素首次被全面探讨;五是从现代性中认识语式的变化与类型;六是首次建立语感理论,而且是创造性的;七是首次提出“语象”概念并作类划区分;八是对语体进行分类,从深度上揭示了它的复杂性;九是研究语调结构内部的复杂性,建立了语调的微观分析。

沈念:评论家吴义勤说,“《现代小说语言美学》为我们整个二十世纪中国文学史的研究开拓了一个新的角度,因为它可以改变我们对文学史的、作品的、作家的认识。”还有很多来自他人的赞美,说明有野心不是一件坏事。

刘恪:于一个写作者而言,有野心真不是一件坏事。从我的学术来看,选择的小说理论,选择的是语言学中的特殊语言,选择的是各种各样复杂的文本研究。这是始料未及的。从青年时代起我喜欢的是哲学、人类文化学、政治、科学等人文科学方向,当然文学艺术也是其首选。从来没想到是入偏门。花二百万字来研究词语和特殊语言学,对我来讲也是不可思议的事。我脑子一直保存着两句特别重要的话,其一,对自然而言本身没有危机,所有的危机都是观念危机;其二,是索尔贝娄的告诫:思想使世界人口减少。所有的思想都是以词语方式呈现的,否则思想就不可能被言说,不能被传播。这样我走上了语言之路,其实语言本身并不是一个单纯的语言科学问题,语言其实涉及世界万事万物和人类社会的一切学科,人如果无法逃脱语言,语言势必就主宰了世界。从交流意义上说,世界是语言的世界。

访谈者简介

沈念,1979年生,中国人民大学文学硕士,湖南省作协副主席。著有小说集《灯火夜驰》《夜鸭停止呼叫》,散文集《世间以深为海》《时间里的事物》等。曾获十月文学奖、三毛散文奖、万松浦文学奖、张天翼儿童文学奖、湖南青年文学奖等。现居长沙。