“鲁迅图式”的生成机制与表意逻辑 ——对20世纪40-70年代鲁迅图像的一种考察

引言

20世纪40-70年代(1942-1976),[1]鲁迅是唯一一位被不断推崇和反复阐发的现代作家,具有无可争议的权威地位。对鲁迅的宣扬和纪念无论是出于新的意识形态构建所需,还是政治运动的强烈诉求,都在当时产生了巨大影响。在这一过程中,鲁迅的革命性和政治性被空前突显和强化,鲁迅甚至成了能够“随物赋形”的政治符号。

彼时美术家们创作的鲁迅图像就是这一政治符号的视觉呈现。当然,图像鲁迅直接地来自于美术家们对鲁迅的理解和认识,但是,“在任何一个时代,艺术所能传达的东西总是受控于特定社会背景、风俗传统和种种禁忌”。[2]在日常生活政治化的20世纪40-70年代,这种“受控”尤为明显。可以说,鲁迅图像不是美术家对鲁迅形象一厢情愿的刻画与描摹,也不止是或受制或迎合政治风向的制作和生产,而是在政治形势、意识形态、社会语境、美术家以及社会民众等相互作用之下形成的有机情景中,对鲁迅的现实想象和视觉呈现。那么,图像呈现什么样的鲁迅,鲁迅要如何呈现,就是一个极具探究价值的问题。

一、战士和导师:鲁迅的基本视觉形象

应该说,20世纪40-70年代首先凸显出来的是鲁迅的斗士形象。鲁迅的“被斗士化”其实由来已久,早在1936年,年轻的评论家李长之就说:“(鲁迅)思想上,只是一个战士,对旧制度旧文明施以猛烈地攻击的战士。”[3]在鲁迅去世之后,林语堂亦曾如此描写鲁迅:“鲁迅与其称为文人,不如号战士。战士者何?顶盔披甲,持矛把盾交锋以为乐。不交锋则不乐,不披甲则不乐,即使无锋可交,无矛可持,拾一石子投狗,偶中,亦快然于胸中,此鲁迅之一副活形也。”[4]1937年10月,在陕北公学鲁迅逝世周年纪念大会上,鲁迅的斗争精神更是被毛泽东在民族革命战争的层面上特别强调:“他一贯地不屈不挠地与封建势力和帝国主义作坚决的斗争,在敌人压迫他、摧残他的恶劣的环境里,他忍受着,反抗着”“是充满了艰苦斗争的精神的”;[5]鲁迅是在朝着他背后的腐败社会“杀回马枪”,并进攻着帝国主义恶势力。而且,“鲁迅的第二个特点,就是他的斗争精神”“他看清了政治的方向,就向着一个目标奋勇地斗争下去,决不中途投降妥协”。[6]到了1942年的延安文艺座谈会上,毛泽东又结合鲁迅的诗句,除了阐发鲁迅“决不屈服”的斗争精神之外,更是将鲁迅树立为了革命的榜样。

由此,鲁迅的斗士形象和作为榜样的导师形象得到了权威确认。相应地,鲁迅的图像再现也在呼应、突显这一定位。

1947年陈烟桥创作的木刻《善射者鲁迅》(图1)就极为鲜明地刻画了一个在真正战斗的鲁迅。画面展现的是正在拉弓射箭的鲁迅,只见鲁迅衣袂飘扬,英姿飒爽,弓拉满,箭正平,最具杀伤力的那一击呼之欲出。引人惊叹的是,蓄势待发的箭,竟然是一支又长又大的钢笔!以笔为武器、作为斗士的鲁迅形象,于此彰显无遗。以笔杆子名世的鲁迅,身材瘦小,晚年羸弱多病,当然不会在现实中真正举箭射敌。况且,以笔为箭也并不可能。换言之,陈烟桥描绘的这一斗士鲁迅形象,乃是想象的、概念化的产物。但是,这样的想象却符合逻辑。鲁迅在谈论“小品文的危机”时指出,“生存的小品文,必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西”。[7]在这里,鲁迅把能够对现实社会产生作用的小品文比作了“匕首”“投枪”,而他本身就以犀利老辣、充满攻击性的文风为人熟知,笔在他这里作为武器当然不足为奇。又加上延安时期毛泽东对鲁迅斗争性一面的强调和宣扬,鲁迅的笔在人们观念中就成为了能够于现实中杀人的武器。在陈烟桥木刻中,笔被落实为了真正的武器,具有了在斗争中更为直接的、实质性的伤害能力。陈烟桥这种堪称“革命浪漫主义与革命现实主义相结合”的艺术方式,直接地影响到了之后艺术家们对鲁迅的刻画和呈现。

图1 善射者鲁迅 陈烟桥 1947年 木刻

汤小铭1972年所作的油画《永不休战》(图2)表现的也是鲁迅的斗士形象。画中的鲁迅正在写作,他坐在沙发上一手拿笔一手按纸,抬目远望,凝神静思,表露出压抑着的愤怒。此画中,笔就是“永不休战”的斗士鲁迅的武器。汤小铭此作在20世纪60年代后期广受认可,其画名“永不休战”本身就是彼时政治运动的口号和要求。后来在鲁迅逝世四十周年纪念日(1976年10月19日)之时,发行的“纪念中国文化革命的主将鲁迅”邮票(全套三枚),即采用此作设计了第二枚邮票。仅邮票发行量便达1000万枚,可见汤小铭此画流传之广。这也在很大程度上说明了此画中鲁迅斗士形象的高度概括性和现实通用性。

图2 永不休战 汤小铭 1972年 油画

同样的斗士形象,亦见于1976年范一辛所作的木刻《永远进击》(图3)。此作中鲁迅昂然而立,一手执笔一手夹烟,面色严肃,目视远方。值得注意的是,图像有意突出了鲁迅正在写作的文章:《三月的租界》。众所周知,《三月的租界》是鲁迅在1936年春为抨击狄克(即张春桥)而作,四十年后这篇文章于图像中出现在鲁迅的书桌上,深意在焉。1976年的鲁迅逝世纪念日《人民日报》发表社论《学习鲁迅 永远进击》,文章指出:“我们要遵照毛主席的教导,紧密结合现实的阶级斗争和路线斗争,读点鲁迅,学习和发扬鲁迅的革命精神,向阶级敌人,向修正主义,永远进击,长期作战。”[8]之后的10月21日,《人民日报》重发了鲁迅的文章《三月的租界》,其义不言自明。范一辛此作,实际上呼应了其时的政治形势。

图3 永远进击 范一辛 1976年 套色木刻

与图像中的斗士鲁迅不同,作为导师的鲁迅常常不是图像中的独角,其形象是在与图像里其他人物的关系的表现中被加以刻画和凸显的。在这方面,李桦于鲁迅逝世二十周年时所作的《鲁迅先生在木刻讲习会》(图4)就颇具代表性。图像展现的是鲁迅在木刻讲习会向美术青年们宣讲的情景。画面中,处于中间位置的鲁迅正在向青年们讲授木刻艺术,在他周围的美术青年们或坐或立,前倾身体,认真听着鲁迅的讲话。仔细观察不难发现,此幅木刻中鲁迅与其他人的位置在构图上是一个三角形结构,鲁迅作为顶尖,青年们斜势排开,似为两边。这样的构图使得整幅图像充满了稳定、崇高之感,而鲁迅则无疑是最为醒目的核心人物。鲁迅的导师地位在此彰显无遗。在以鲁迅与进步青年们为表现对象的美术作品中,较有代表性的还有黄永玉1956年创作的《鲁迅和木刻青年》、沈尧伊1972年创作的《鲁迅接待来访青年》、潘鸿海等人1973年创作的《鲁迅在“左翼”作家成立会上讲话》、沈增祥1975年的作品《最后一次巡礼》等。这些作品都利用构图、色彩、人物神态等强调和突出了作为视觉中心的鲁迅,其在根本上,凸显和塑造的是鲁迅的导师形象。

图4 鲁迅先生在木刻讲习会 李桦 1956年 木刻

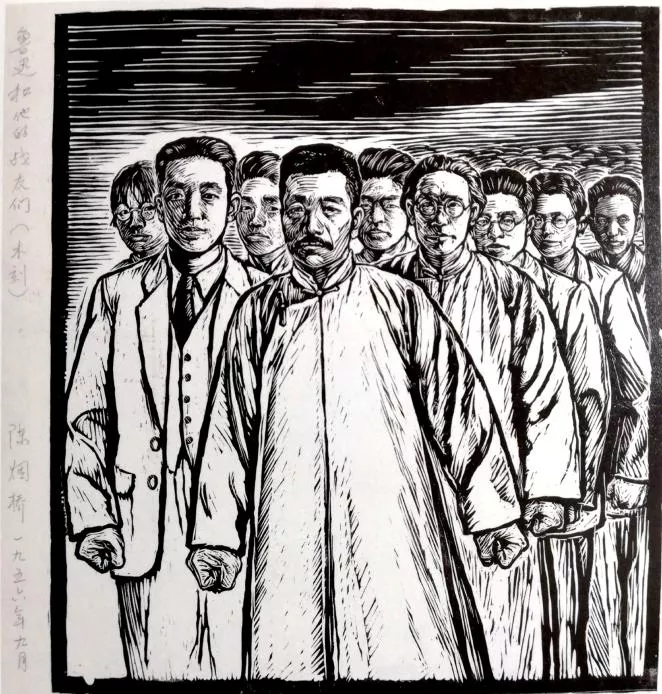

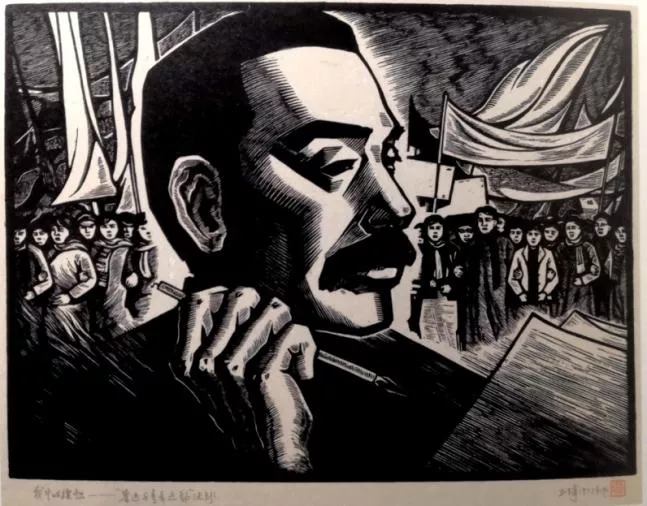

在鲁迅图像中,很多时候鲁迅的斗士和导师形象是合为一体的,比如陈烟桥的《鲁迅和他的战友们》(图5)、王琦的《战斗的旗帜——鲁迅与青年运动》(图6)。陈烟桥的作品中,鲁迅压抑着愤怒,紧攥着拳头,带领着身后和他一样紧握拳头的一群左联进步青年。图像中,身躯伟岸而又处于画面最前端的鲁迅是青年们的引路人,紧攥着的拳头则突显了鲁迅的斗争性。由此,图像呈现了既是引路的导师,又是欲与敌人战斗的斗士鲁迅。王琦的木刻构图较为别致,画面主体是拿笔作文的鲁迅,冷静、严峻而不乏慈和,画面背景是拉旗游行进行反抗斗争的进步学生。画面中的鲁迅事实上成为了精神的象征物,他不仅自己以笔为武器进行斗争,而且还以他的巨大感召力,鼓动着青年们从事革命斗争。

图5 鲁迅和他的战友们 陈烟桥 1956年 木刻

图6 战斗的旗帜——鲁迅与青年运动 王琦 1973年 木刻

在表现“斗士鲁迅”和“导师鲁迅”之外,美术家们还创作了不少表现鲁迅其他形象的图像,譬如作为知识分子改造模范的鲁迅和“当一名小兵”的鲁迅。

20世纪40-70年代,知识分子的改造事关重大。毛泽东发出号召:“思想改造,首先是各种知识分子的思想改造,是我国在各方面彻底实现民主改革和逐步实现工业化的重要条件之一。”[9]于是,众多的知识分子开始纷纷撰文检讨、乃至否定自己,以示与过去的自我彻底决断,汇入思想改造的大潮,融入新政权,迎来自我新生。

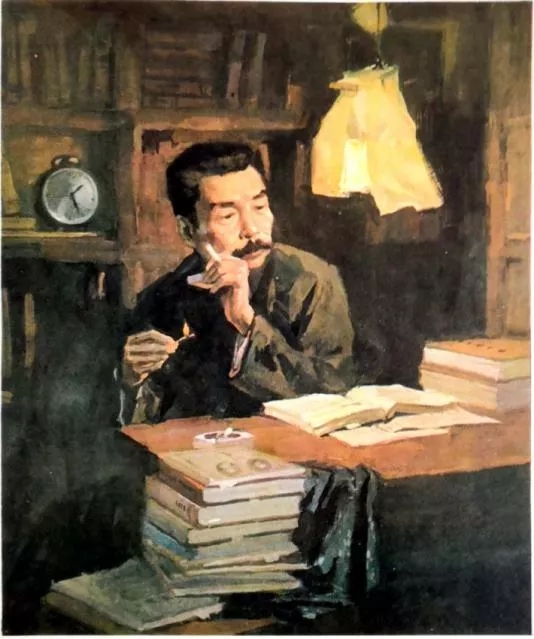

而鲁迅则毋庸置疑地被树立为了自我改造的榜样。1951年鲁迅逝世十五周年纪念日时,《人民日报》发表社论《学习鲁迅,坚持思想斗争!》指出:“当鲁迅先生仅仅是一个进化论者的时候,他的勇敢曾经有时候伴着对于前途的迷惑。但在接受了马克思列宁主义的真理以后,他就成了坚决的彻底的毫不怀疑的思想的战士了。”[10]知识分子的自我改造由此成为鲁迅逝世纪念活动的题中之义。既然鲁迅的自我改造是在马列主义的指导下实现的,那么在美术家的笔下,鲁迅作为自我改造模范的形象一定和马列主义有密切的关联。《认真学习马列著作》(图7)这幅油画描绘的即是鲁迅学习马列著作的情景,画面中鲁迅划燃火柴准备点烟,火柴已经烧完了半截,然而鲁迅的目光却依旧被桌子上摊开的书所吸引,迟迟不能移开。这个瞬间极为生动地表现出鲁迅学习马列著作的认真和投入。进一步地,能让烟不离手的鲁迅“废烟忘点”的马列著作,无疑具有巨大的价值和魅力,对鲁迅产生着深刻的影响。李以泰的木刻《马克思主义是最明快的哲学》(图8)同样表现了这一主题。图画中的鲁迅一手擎烟一手按书,从容而立,凝神静思,神情中满是向往,颇有几分沉醉于马列著作中的微醺之色。很明显,美术家们在图像中表达出来的意蕴是,只有深刻、彻底地认同马列主义,才能够实现思想上的转变,真正成为党的一份子,或是党的同路人。鲁迅就是最典型、权威的榜样。

图7 认真学习马列著作 潘鸿海 郑毓敏 顾盼 1973年 油画

图8 马克思主义是最明快的哲学 李以泰 1974年 木刻

鲁迅“党的小兵”形象的塑造与冯雪峰关系甚大。1952年,冯雪峰如此回忆和鲁迅相处的细节:有一天“在谈到了我党和毛主席以后”,鲁迅“半向着坐在书桌旁边的我,半向着窗子,一手横在胸前托着另一只拿着纸烟的手的手肘,只是那么柔和地默默地微笑着,然后怡然自得地、又好象忘我地、缓慢平静地说:‘我想,我做一个小兵是还胜任的,用笔!’”[11]之后的1959年,许广平写了《鲁迅回忆录》,更为明晰地刻画出了“党的一名小兵”的鲁迅形象:大革命失败后,鲁迅“思想有了突变,从量变到了质变,于是他否定了进化论的偏颇,接受了马列主义的真理,投入了阶级斗争的行列,他自己说愿意在党领导的革命队伍中当一名‘小兵’。”[12]如此带有个人感情色彩且具体细微的“回忆”,当然不仅是回忆。因为冯雪峰和许广平都是鲁迅的身边人,这样的回忆天然地具有真实感,于是,鲁迅的小兵形象也就几乎立竿见影地树立起来了。蒋兆和1956年所作的鲁迅像落款即是:“我想,我做一个小兵是还胜任的,用笔!冯雪峰同志回忆鲁迅先生语,一九五六年兆和。”周思聪也创作过相同主题的作品(图9),画像的题名是“在党领导的革命队伍中当一名小兵”,画中的鲁迅手拿纸笔,坐于桌前,抬头凝望着远处,似在思索如何下笔。他的神态中几乎没有常见的战斗性,并充满了慈和平静以及对远方的向往。画面没有采取通常的仰视视角,而是选择了容易缩小人物、表现人物向往姿态的略显俯视的视角,这就不难理解画家的在构图上的良苦用心了——在党的队伍中,鲁迅就是顺从于党、听命于党的一个小兵。

图9 在党领导的队伍中当一名小兵 周思聪 约1970年 国画

二、形塑权威:鲁迅图像的修辞方式

汪晖曾说:“不同时代、经历、观点的人们对鲁迅的理解呈现了不同的鲁迅形象和鲁迅世界,而鲁迅自身的复杂性更提供了对他进行多重认识的可能性。”[13]这种“不同”也鲜明地体现在鲁迅图像上,譬如陶元庆笔下的鲁迅(图10)朴素而平凡,曹白呈现的鲁迅(图11)悲悯而憔悴,罗清桢刻画的鲁迅(图12)则冷峻而严厉。实际上,自20世纪20年代鲁迅的图像化被启动以来,视觉鲁迅就经历了一个从风格多样、颇能显现艺术家个性,到气质、意涵和观感渐趋一致的演变过程。也就是说,到了20世纪40-70年代,美术家创作的鲁迅图像开始呈现出相似乃至同一的表达方式和形式特征。

图10 鲁迅半身像 陶元庆 1926年 素描

图11 鲁迅像 曹白 1935年 木刻

图12 鲁迅先生象 罗清桢1934年 木刻

这首先表现在整体构图方面。其时的鲁迅图像有着不少的构图方式,但在总体上这些构图可概括为“高、前、亮”式。具体来说,图像中的鲁迅,几乎无一例外地身材魁梧、英伟高大,即便不是充满了力量感也颇能见出沉稳大气之态,而且往往处于画面的最前端的中心位置,画面占比最大,聚焦效果最好。比如在黄新波的木刻《心事浩茫连广宇》(图13)中,占据画面中心的鲁迅虽是半身,然形体之伟岸自是毋庸赘言。李瑞祥的作品《惟新兴的无产阶级才有将来》(图14)中,鲁迅处于视觉中心位置,也远比其他背景人物高大。经过这样的放大、置前和增亮,图像中的鲁迅无声地显示着权威地位。并且,美术家们在描绘鲁迅时经常采用的是仰视视角,即让观者处于鲁迅的“下方”,这在无形中产生一种威压之感,鲁迅的“权威”也就更能直抵人心。

图13 心事浩茫连广宇 黄新波 1972年 木刻

图14 惟新兴的无产阶级才有将来 李瑞祥 1973年 油画

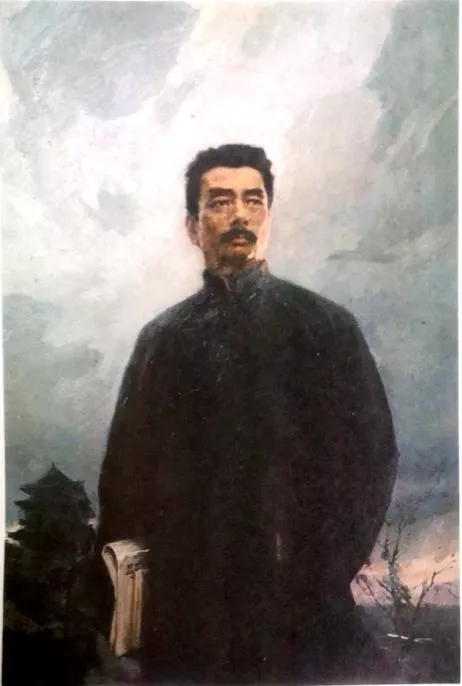

这种“同一性”还体现在色彩的运用方面。鲁迅图像几乎都采用了对比鲜明的色彩,一方面是因为鲁迅图像以木刻居多,黑白之对比本就是木刻的主要特征:“它是以单纯朴实的色调、强烈的黑白对比、刚劲有力的线条,以写实的手法来表现现实生活。”[14]另一方面,强烈的色彩对比能在画面上营造出刺激、紧张的氛围,能够更加凸显人物的精神、表达的主题以及内含的意蕴。比如张文新的油画《发扬痛打“落水狗”的彻底革命精神》(图15)中,背景是远方的天空——阴云乱翻、暗淡凄冷,形体伟岸的鲁迅则身穿墨色长衫,手握书报,面部微侧,向着前方昂然而立,与身后的背景形成了强烈的对比。画面利用色彩的对比,再次确认、烘托了鲁迅的中心位置,也描画出了一个处于动荡环境中仍然坚持革命的鲁迅形象。

图15 发扬痛打“落水狗”的彻底革命精神 张文新 1972年 油画

到了20世纪60年代,已在董希文的名作《开国大典》中初露端倪的“红、光、亮”风格,成为了美术创作的主要色彩表征。此种风格的绘画多采用红色为主的色调,整体鲜艳而明亮。红色在此时,不仅延伸着传统意义上代表喜庆、光明的民众审美趣味,而且更加突出了其革命、希望的象征意味。在崇尚“红、光、亮”的整体社会语境中,美术家们在创作鲁迅图像时不可避免地会受到“红、光、亮”的影响和规约。沈尧伊所作的《学习鲁迅革命精神,作批林批孔的闯将》(图16)即是“红、光、亮”鲁迅的典型代表。画面运用了大片的红色系色彩,极为鲜明地彰显着鲁迅的革命斗争精神。画中鲁迅和工农兵一道,成为了英雄人物的象征。所不同的是,巨大而高悬的鲁迅半身像,显示了鲁迅在工农兵队伍中的精神导师地位。

图16 学习鲁迅革命精神,作批林批孔的闯将 沈尧伊 1974年 宣传画

不仅如此,鲁迅图像中的场景也是为了更好地展现鲁迅的权威地位而设计。在鲁迅图像中,描绘历史事迹和特别场景的叙事性图像更能引发想象,也更有内涵空间。譬如黄永玉所作的《鲁迅和木刻青年》(图17),此画将场景设计为左右对立,执烟昂首正在讲话鲁迅居左,凝神静听或坐或站的青年们居右。按照常理,这种左小右大不对称的场景设计,重心自然在右,但这幅木刻中,画面中心却在左侧,即鲁迅仍然是画面核心。有两方面的因素确保了鲁迅的核心位置,一是青年们整齐划一投向鲁迅的目光,二是鲁迅和青年们服饰上的黑白异色,使鲁迅更为突出。实际上,黄永玉此作是有照片原型的,沙飞的这幅摄影(图18)当为其构思底本。黄作中的鲁迅形象简直完全脱胎于沙飞照片,所不同的是,黄作以艺术的手法重排了青年的空间位置,更加深刻、生动地展现了鲁迅的导师形象。

图17 鲁迅和木刻青年 黄永玉 1956年 木刻

图18 沙飞 鲁迅先生最后的留影 1936年 摄影

“如果一些次要空间围绕一个中心的主导空间,就称为聚中式。”[15]很多刻画鲁迅事迹的图像,就经常采用包围或者半包围的聚中式场景设计,这种场景设计能够更鲜明地昭示鲁迅的权威性。“聚中式”具有一种稳定的向心力,因此能够表现、渲染出人物的刚毅、权威和神圣。比如邬继德的《长夜明灯》(图19)和韦启美的《鲁迅在广州中山大学校务会议上》(图20)。邬继德创作于1975年的木刻描画的是鲁迅持灯夜送青年们离开,青年向他道别的情景。结合木刻创作年代和木刻所表现的年代,不难明白“灯”在图像中已然超越了本体,成为了政治、文化的隐喻,具有丰富的象征意义。而持灯人的鲁迅,因为青年们的围聚,其地位自是不言而喻。韦启美的油画中,鲁迅昂然而立,怒陈己见,其他人则注目于鲁迅,不敢言语。画面右侧之人,则似为鲁迅浩然正气所震慑,而委顿于地。

图19 长夜明灯 邬继德 1975年 木刻

图20 鲁迅在广州中山大学校务会议上 韦启美 约1973年 油画

一般而言,图像的叙事是共时的,若想在故事发生的瞬间完成叙事任务达到表达目的,就需要选取最有表现力的时刻。这一时刻继承着上面故事的发展,也孕育着故事的后续进行,也就是莱辛所说的有“最大效果”的“顷刻”。美术家们在处理鲁迅所在的场景时,选取的常常都是此种时刻,也使得画面更能引人注目,进而在不动声色间塑造起鲁迅的权威形象。

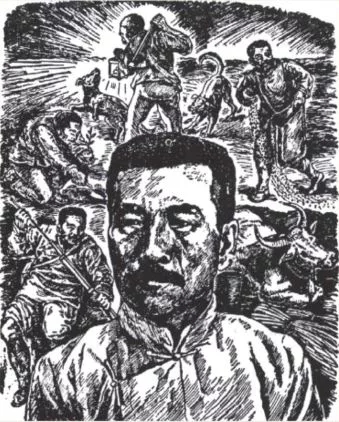

在不同鲁迅图像中具有内在同一性的还有背景设置。背景很多时候和场景是并为一体的,但在非叙事性的鲁迅图像中,背景常被设计为具有特别意义的符号元素。以此,美术家们的创作动机和意图才会更显明地体现出来,鲁迅肖像才可能得到观者的贴切认识和理解。在陈烟桥1948年创作的《鲁迅》(图21)中,神情凝重、悲悯满面的鲁迅背后,是旧中国底层民众生存的惨象。横行的狗、被缚着的人以及军阀的枪,都在无声地控诉着其时的社会时局。鲁迅的反抗性和革命性由此得以凸显。黄新波的《心事浩茫连广宇》(图13)中,背景则更富政治隐喻意味。在鲁迅手中作为“武器”的笔,似已幻化为了真正的枪,牵引着胜利的旗帜;左上角大放光芒的五角星则明示,鲁迅是在马克思主义引领下的无产阶级的一员。有了武器和马克思主义的加持,已是权威的鲁迅更是战无不胜。

图21 鲁迅 陈烟桥 1948年 钢笔

根本而言,鲁迅图像中的修辞方式和形式特征都指向了一个目的:塑造鲁迅的权威性。当我们以后见者的身份来审视鲁迅图像和历史之关系的时候,就会认可这样的断定:“既然图像也是历史中人们创造的,那它必然蕴涵着某种有意识的选择、设计和构想,而有意识的选择、设计与构想之中就积累了历史和传统,无论是它对主题的偏爱,对色彩的选择,对形象的想象,对图案的设计还是对比例的安排,特别是在描摹图像时的有意变形,更掺入了想象,而那些看似无意或者随意的想象背后,恰恰隐藏了历史、价值和观念”。[16]鲁迅图像中的构图设计、色彩运用、场景及背景设置等,虽然表现形式或有不同,但实质上都是一种符号化的表达,都根源于20世纪40-70年代的政治形态和文化语境,共享着同一套修辞方式。由此,崇高、伟大、光明、权威的鲁迅在图像上复现甚至“复活”。在这样不断的描摹与刻画中,这一“鲁迅”也就得到了更为深入而广泛地接受和认同。

三、生成“图式”:鲁迅图像的指向与内涵

视觉再现的形式取决于其目的,而且“也离不开流行着那一种特定的视觉语言的社会对它的要求”。[17]在鲁迅图像的生成演进史上,因为目的的不同、社会的变化,不同时代鲁迅图像之间的差异一目了然。20世纪40-70年代,随着政治形势的转变,“鲁迅”因为承担着新的意识形态构建任务,其视觉再现更是受到了明确而细致的要求。可以说,在以政治权力为主导的社会语境下,鲁迅图像的具体构思、设计和创作中,时刻都在或隐或显地散发着意识形态的气息。鲁迅图像的修辞方式也呈现出“表达方式程式化、图像内容政治化”的特征。

以符号学视野对这种图像修辞方式进行观照,也许能获得更为深刻的认识。“视觉图像当作符号的一个好处就是重新将绘画置入了社会领域,这其实是固有的,不仅仅作为被其他力量放置的结果。而且,使图像作为一种回归社会的话语作品的想法变成了可能。”[18]符号传达的理想过程是,“符号信息的发出者,依照符码对符号信息进行‘编码’(encoding),意义被编织入符号文本;符号信息的接收者对符号信息进行‘解码’(decoding),信息就转换回意义”。[19]但在广泛意义上,图像中的每一个元素符号都有其所指意义,组合起来成为的图像“并不仅仅是一种符号,它应该是一个文本,由不同类型的符号构成,组成一个符码系统,而且,事实上它是‘悄悄地’与我们对话,并被我们非常个性化地阐释”。[20]20世纪40-70年代的鲁迅图像,由于意识形态的规约,当然不能被“非常个性化地阐释”,这种“阐释”对于其时的鲁迅图像来说就是“误读”。而“文化/艺术符号文本属于弱编码,发送者的编码就不可能强制”,[21]为了避免“个性化”的“误读”,图像必须在客观上明确内容、提示隐喻和释放含义。就是说,鲁迅图像在被观看、被“解码”的过程中,只有尽可能地符合“编码”者的动机与目的,成为一种“强编码”系统,图像才堪称成功。但是解码图像的观者是不可控的,因此要想达到被合理“解码”,图像的“编码”务必要在一般意义上让观者正确解开才行。所以,为了避免“误读”,编码者/创作者利用一些已被社会认同为的正面“符码”才是创作成功的必由之路。实际上,这种“编码”方式就是图像的修辞方式。

那么,社会认同的“符码”又是如何出现和确定的呢?当然不是艺术家的个人创造。珍妮·沃尔芙就怀疑艺术创作中创作者的“支配地位”,认为艺术是被集体所生产出来的。[22]很多时候,艺术家的创造力占据次要位置,所有的艺术都离不开文化生态和社会语境对其的规定和召唤。社会语境/文化场在很大程度上决定了图像的呈现样态。20世纪40-70年代的整个文艺创作语境由毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》奠定基调。1949年第一届中华全国文学艺术工作者代表大会上,周扬明确指出,“毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》规定了新中国文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这个方向,并以自己的全部经验证明了这个方向的完全正确,深信除此之外再没有第二个方向了,如果有,那就是错误的方向”。[23]在具体的创作实践中,为了与新的时代相适应,必须要“确立人民文艺的新的美学的标准”,即“凡是‘新鲜活泼的、为老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派’的形式,就是美的,反之就是丑的”。[24]这种绝对真理式的权威论断在事实上贯穿了20世纪40-70年代。到了1960年代前后,文艺创作方法被进一步提炼为“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”。这也成为了无产阶级文艺唯一正确的创作方法,其目的是反映生活,服务于无产阶级专政。相应地,美术家们创作鲁迅图像,只有采用此种方法才是正确的,才能够“服务于无产阶级革命和无产阶级专政的需要”。[25]

在鲁迅图像创作中,意识形态无论如何介入图像创作,最终的视觉呈现还得由艺术家完成,而“被画者的姿势和手势以及他们身边的附加物或物品都遵循着一定的套式,而且带有符号的意义”,[26]于是创作就成为了将“套式”落实于画面的过程。美术家们基于对社会整体语境的认识,在符合政治要求的情况下,对符号重新排列组合,进而创造出了新的画面修辞方式。随着作品的流传,这种新的修辞方式也便渐为人所接受,融入到社会语境中成为“套式”。此过程中,艺术家和社会语境在不断相互打量,寻求匹配角度,进而磨合、调适,达成同构。于是,鲁迅图像中的“套式”被艺术家们反复地重复,“问题不在于人形或其他图像必须与英语或希伯来语中的某个字母相像,而在于它必须经常重复,足以作为一个‘特性’而在所有的象征性形式中被区别和识别出来。……这些重复的形式通过相同点和差异结构而生成无限的意义”。[27]在重复的呈现中,这些“套式”被固定和强化,进而动态地形成了一套特有的修辞方式。借用贡布里希的“图式”概念,可将其称之为“鲁迅图式”。

在贡布里希看来,“图式”既非“抽象”过程,又非“简化”产物,而是“代表那首次近似的、松散的类目[category],这个类目逐渐地加紧以适应那复现出来的形状”。[28]实际上,“图式”是在久远的艺术实践中所形成的一种近乎固定的表达方式,只有通过对“图式”的学习和继承,艺术家们才能进行艺术创作。甚至可以说,“没有一种媒介,没有一个能够加以塑造和矫正的图式,任何一个艺术家都不能模仿现实”。[29]具体到鲁迅图像,“鲁迅图式”即是指20世纪40-70年代在意识形态的要求下,美术家们配合、呼应其时的鲁迅阐释时,有意无意间动态形成的一套鲁迅图像修辞方式。以“鲁迅图式”视域再去检阅众多鲁迅图像时,就更能体会出鲁迅图像中很多相似的画面构成元素在不同的作品中重复出现而蕴藏的独特内涵。用米歇尔的话来说,“这些重复的图像和形式结构在每一个图像艺术家的作品中出现:它们是冈布里希所说的视觉艺术的‘图式’或‘语法’,它们的意义产生于相互间的相像性,而非与自然物体或外表的相像性”。[30]“鲁迅图式”的真正意义来自于图像与图像之间的相像性,而不是鲁迅本人或鲁迅事迹与图像的相像性。换言之,在“鲁迅图式”产生的过程中,由于图像之间的模仿,鲁迅图像的能指表征得到了或被削减、或被突出的处理后,动态地固定了下来。这一过程逐渐抽空了鲁迅本体,最终形成了符号化的“鲁迅图式”。

“鲁迅图式”是被整体的政治形态和社会语境所规定和形塑的。或者说,美术家们不是创造了“鲁迅”,而是召唤出了鲁迅。既然大的“生产场”已然在观念和价值层面决定了鲁迅的视觉形象,那么美术家所要做的,就是顺势而为。唯有“乘利而为制”(《文心雕龙·定势》),其创作的鲁迅图像才可能成为彼时的合法存在。正因如此,鲁迅图像才充满着时代的痕迹和历史的气息,美术家们的鲁迅图像创作才形成了有着同一内涵和指向的“鲁迅图式”。

四、结语

1942年10月19日是鲁迅逝世六周年纪念日,《解放日报》刊发社论如此定位鲁迅:“他是一个中国近代的最伟大的文学家,而且更重要的是,他是伟大的革命家,民族解放底战士,中国共产党底良友与战斗的同志。”[31]回顾整个20世纪40-70年代,人们撰写的鲁迅论述和创作的鲁迅图像,实际上就在朝着这个方向不断合力向前,塑造着符合时代要求的鲁迅形象。在这一历程中,鲁迅图像受到政治主导的社会语境的限制和规定,被持续政治化、理念化,脱离了鲁迅本体,也超越了艺术家个人的艺术感悟和历史理解,形成了具有时代特色的“鲁迅图式”,甚至成为了美学标准。

正如贡布里希所言,所谓“正确的肖像如同有用的地图一样,是经过图式和矫正的漫长历程获得的最后产物。它不是忠实地记录一个视觉经验,而是忠实地构成一个关系模型。”[32]“鲁迅图式”展示的正是这一意义上“正确”的鲁迅肖像——不止是艺术家个体对鲁迅的描摹与想象,更大程度上是在艺术家与政治主导的社会语境的互动耦合关系下对鲁迅的表现和重塑。在这个关系中,作为中心的鲁迅本体已然消隐,留下的是一个意识形态的符号。而经由图像的一次次召唤和形塑,20世纪40-70年代的鲁迅不断地被权威化和政治化,最终悬置在了历史的天空,也在人们心中留下了极为深刻的印迹。

注释:

[1] 本文所说的“40-70时代”,具体是指1942年延安文艺座谈会召开至1976年毛泽东逝世的一长段时间。如此界定是因为,1942年文艺座谈会之后,毛泽东关于文艺和思想的论述在事实上规定了1942年至1976年文艺的基本路线。这一历程一直持续并不断强化。也就是说,新中国的“鲁迅”乃是延安“鲁迅”的进一步发展和演化。

[2] [英]弗朗西斯·哈斯克尔:《历史及其图像——艺术及对往昔的阐释》,孔令伟译,商务印书馆2018年版,第2页。

[3] 李长之:《鲁迅批判》,北京出版社2003年版,第49页。

[4] 林语堂:《悼鲁迅》,《宇宙风》1937年第32期,第395页。

[5] 毛泽东:《论鲁迅》,《人民日报》1981年9月22日。

[6] 毛泽东:《论鲁迅》,《人民日报》1981年9月22日。

[7] 鲁迅:《小品文的危机》,《鲁迅全集》(第四卷),人民文学出版社2005年版,第592-593页。

[8] 社论:《学习鲁迅 永远进击》,《人民日报》1976年10月19日。

[9] 毛泽东:《在全国政协一届三次会议上的讲话》,《毛泽东文集》(第六卷),人民出版社1999年版,第184页。

[10] 社论:《学习鲁迅,坚持思想斗争!》,《人民日报》1951年10月19日。

[11] 冯雪峰:《回忆鲁迅》,《雪峰文集》(第四卷),人民文学出版社1985年版,第252页。

[12] 许广平:《鲁迅回忆录》,作家出版社1961年版,第135-136页。

[13] 汪晖:《反抗绝望:鲁迅的精神结构与〈呐喊〉〈彷徨〉研究》,上海人民出版社1991年版,第5页。

[14] 王琦:《谈版画的欣赏价值》,见齐凤阁主编:《20世纪中国版画文献》,人民美术出版社2002年版,第73页。

[15] 辛华泉:《形态构成学》,中国美术学院出版社1996年版,第183页。

[16] 葛兆光:《思想史研究视野中的图像》,《中国社会科学》2002年第4期。

[17] [英]E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,广西美术出版社2012年版,第80页。

[18] [英]诺曼·布莱逊:《符号学与视觉阐释》,见段炼主编:《艺术学经典文献导读书系·视觉文化卷》,北京师范大学出版社2012年版,第230页。

[19] 赵毅衡:《符号学:原理与推演(修订本)》,南京大学出版社2016年第2版,第219页。

[20] 韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第212页。

[21] 赵毅衡:《符号学:原理与推演(修订本)》,南京大学出版社2016年第2版,第219-220页。

[22] [英]珍妮特·沃尔芙:《艺术的社会生产》,董学文、王葵译,华夏出版社1990年版,第156-157页。

[23] 周扬:《新的人民的文艺》,见《中国新文学大系1937-1949第一集(文学理论卷一)》,上海文艺出版社1990年版,第187页。

[24] 周扬:《新的人民的文艺》,见《中国新文学大系1937-1949第一集(文学理论卷一)》,上海文艺出版社1990年版,第202页。

[25] 宇文平:《批判“写真实论”》,《人民日报》1971年12月10日。

[26] [英]彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2008年版,第26页。

[27] [美]W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国,胡文征译,北京大学出版社2006年版,第135页。

[28] [英]E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,广西美术出版社2012年版,第65页。

[29] [英]E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,广西美术出版社2012年版,第130页。

[30] [美]W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国,胡文征译,北京大学出版社2006年版,第135页。

[31] 社论:《纪念鲁迅先生》,《解放日报》1942年10月19日。

[32] [英]E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,广西美术出版社2012年版,第80页。