陈漱渝:天下谁人不识君 ——阿Q百年冥诞祭

“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,这是唐代诗人高适《别董大》一诗中的名句。在中国现代小说的众多形象中,阿Q实可谓是无人不知,无人不晓,独一无二的人物。鲁迅的《阿Q正传》于一九二一年十二月至一九二二年二月连载于北京《晨报副刊》,因此二〇二一年恰逢这位“大咖”的百年冥诞。读者常问:作为文学家的鲁迅对世界文学究竟做出了什么主要贡献?我的回答是两点:一、创造了杂文这种现代散文的战斗文体;二、创造了阿Q这样一位超越时空的精神典型。

《阿Q正传》最早刊登于《晨报副刊》(当时题为《晨报副镌》,1925年改为《晨报副刊》)

但是,小说发表的时间并不等于作品中阿Q的真实年龄。如果要议论作品中这位大名鼎鼎的阿Q,不妨先为他草拟一份履历表。

一、 年龄。经我考证,他大约生于一八八一年,是鲁迅的同龄人;卒年为一九一一年。这卒年确凿无误,因为《阿Q正传》第七章已注明阿Q于宣统三年(一九一一年)九月十四日宣布“造反”,而那位“把总”刚做革命党不上二十天就把阿Q枪毙了。一九三四年十一月十八日,鲁迅在《答〈戏〉周刊编者信》中说:“我的意见,以为阿Q该是三十岁左右。”如果整三十岁,那生年恰巧是一八八一年。“左”一点,可能是一八八〇年;“右一点”,可能是一八八二年。

二、 籍贯。一般人多会填作浙江绍兴,因为鲁迅小说的风土人情大多取自他的故乡。有些《阿Q正传》的改编者还试图将阿Q的台词一般改为绍兴土语。但鲁迅在《答〈戏〉周刊编者信》中却郑重声明:“我的一切小说中,指明着某处的却少的很。”“假如写一篇暴露小说,指定事情是出于在某处的罢,那么,某处人恨得不共戴天,非某处人却无异隔岸观火,彼此都不反省,一班人咬牙切齿,一班人却飘飘然,不但作品的意义和作用完全失掉了,还要由此生出无聊的枝节来,大家争一通闲气。”所以,还是填写为“中国宗法社会”为妥。

三、 职业。流浪短工,兼小偷小摸。因为“能做”,“肯干”,所以阿Q主要靠劳动糊口;但又沾染了游手之徒的恶习,他也会偶尔替盗窃犯望望风,接接货。阿Q这一典型当然是杂取种种人物合成提炼而成的,人物原型之一应该是谢阿桂。所以原作已告诉读者:“他活着的时候,人们都叫他‘阿Quei’。”按汉字发音,“阿Q”应该读为“阿贵”或“阿桂”。尽管此人既不富贵,又不是丹桂飘香时降临人间,但如今一般读者都据英文发音来读“Q”字,这就是“约定俗成”的巨大力量。这位谢阿桂就寄居在周氏家族宅院大门西边的门房里,曾把他偷来的古砖卖给鲁迅之弟周作人;向女仆求爱之事则是阿桂之兄阿有的事迹,相当于阿Q追求吴妈。

四、 政治面貌。这一栏最难填写。因为阿Q想“革这伙妈妈的命”,但假洋鬼子却不准他革命,所以他并没有成为“革命党”的成员,没有党籍。填写为“群众”也有问题:“群众是真正的英雄”,而阿Q绝对不是英雄。可见一个人真实的政治立场和态度,是很难用一个标签或一个脸谱简单勾勒的。不过,鲁迅在《〈阿Q正传〉的成因》一文中说得很明白:“据我的意思,中国倘不革命,阿Q便不做,既然革命,就会做的。我的阿Q的命运,也只能如此,人格也恐怕并不是两个。”因此,应把阿Q视为革命的启蒙对象。

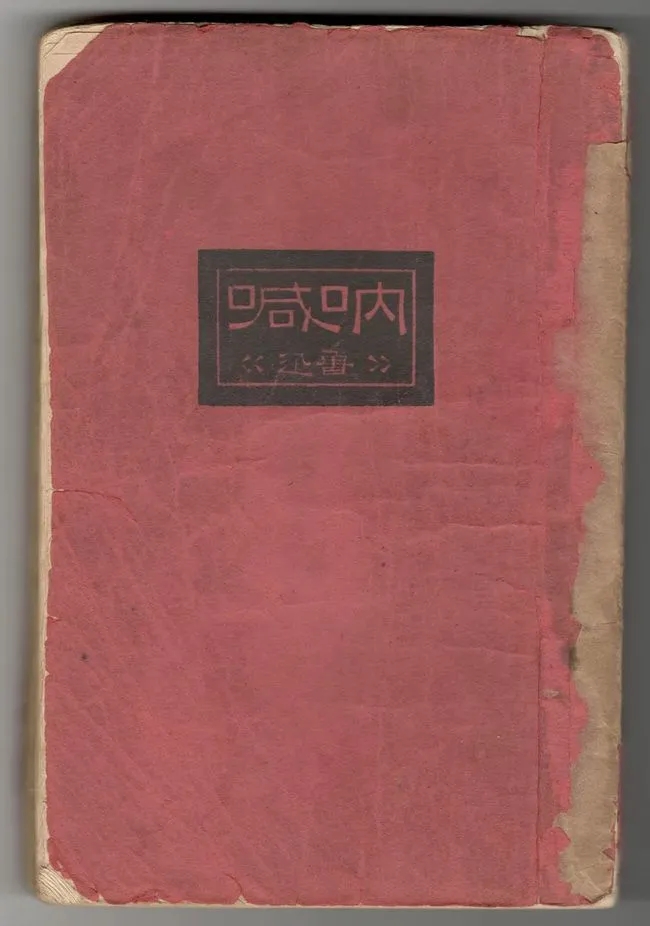

《阿Q正传》连载后,收入小说集《呐喊》出版。图为《呐喊》封面,新潮社1923年版

五、 健康状况。经皮肤科医生诊断,阿Q患有“癞疮疤”。经精神科医生诊断,他患有“人格障碍”。这种心理疾病是在神经系统并未发生真正病变的情况下出现的,表现为妄自尊大,讳疾忌医,自轻自贱,畏强凌弱,愚昧健忘,以丑骄人。总体特征是用幻想中的虚幻胜利掩盖现实中的真实失败,故可以概括为“精神胜利法”。鲁迅剖析的国民性痼疾中,还有“围观”“官瘾”“国骂”“瞒和骗”,这些病态在阿Q身上也有表现。

六、 海外关系。阿Q虽然是一百年前中国偏僻地区一个默默生长、任人宰割的泥腿子,但却又有错综复杂的海外关系。自从鲁迅为他立传以来,他的传记就被译成了英、俄、日、德、世界语、捷克等多种文字,从各国出版的百科全书和辞书中也可查到有关阿Q的评语。特别有趣的是,阿Q不仅登上过国内的各种舞台,还登上过外国的话剧舞台,更难以设想地登上过芭蕾舞舞台。法国文学家罗曼·罗兰说,法国大革命时期也出现过阿Q一类人物。美国记者埃德加·斯诺说,《阿Q正传》跟捷克古典作品《好兵帅克》庶几近之。日本记者山上正义说,阿Q跟张三、李四一起,已成为日本的太郎、长松相类似的普通名字。埃及、印度的作家也说他们的国家也有阿Q式的人物。无怪乎阿Q成了世界文学的著名典型,几近“国际公民”。马克思主义认为,人有三种基本存在形态:一是个体形态,二是群体形态,三是类存在形态。这三种形态合成了一个人的完整统一体。(《马克思的人学思想》,见《世界人学史第四卷,第278页,河北人民出版社2003年11月出版,孙鼎国主编》)流浪短工是阿Q的个别形态,中国国民劣根性是阿Q的特殊形态,“阿Q相”是阿Q的一般形态。实际上,让《阿Q正传》赢得国际声誉的,正是阿Q精神具有的“一般形态”。这种“一般形态”赋予了阿Q这个人物以社会普遍性和艺术永恒性。马克思又指出,像堂吉诃德这一人物,在十六世纪有,在十九世纪也有;在西班牙可以找到,在德国同样可以找到。阿Q同样是堂吉诃德这类的精神典型。

替阿Q填完履历表,还想自问自答几个问题。

首要要回答鲁迅的创作动机。鲁迅执笔的导因当然是《晨报副刊》编辑孙伏园的约稿。该刊新开辟一个“开心话”的专栏,想连续刊登一些能让读者看了开心的文字。鲁迅在开篇的“序”中之所以加了一些跟全篇并不相称的话,就是为了适合编辑的要求。不过作者接着写下去,就让读者脸越来越沉,心也越来越沉。到了小说结尾,阿Q在中弹后灵魂微尘似的迸散。举人老爷和赵府也都举家号啕。未庄的围观者都觉得扫兴。作品开头像喜剧,结尾又像悲剧,综观其内容其实是一部具有道德目的的正剧。可见,鲁迅写《阿Q正传》并不是为了寻开心。他为此酝酿了好几年,其目的“是想暴露国民的弱点”(《伪自由书·再谈保留》)。也就是说,鲁迅是想把《阿Q正传》当成一面镜子,让国人照出自己灵魂的污垢;是想把《阿Q正传》当成一口警钟,让沉默的国民发出反抗和叫喊的声音,把一个万马齐喑的中国变成一个有声的中国。

“想暴露国民的弱点”,也就是“改造国民性”的同义语。这是鲁迅留学日本时期即已形成的思想和主张。创作《阿Q正传》就是这一思想和主张在文学创作方面的一次成功实践。众所周知,古希腊和古埃及有一个著名的“斯芬达克斯谜语”,猜不着就会有危险,于是人们只好绕开这位神怪走。探讨鲁迅改造国民性的思想曾经在某种意义也有类似之处,因为一不留神就会掉进“人性论”的理论泥沼,使一个原本学术性的问题变成带政治性的问题。比如,有人会质问,难道有统一的国民性吗?阿Q是劳动者,但鲁迅把“阿Q精神”寄植在一位农民身上,这岂不是低估或抹杀了农民的革命性?说不少中国人身上都附着了阿Q精神,外国人也承认他们国度有阿Q式的人物,这岂不是抹杀了特殊的阶级性而宣扬了超时空、超国度的“普遍人性”?感谢改革开放给中国学术界带来的宽松环境,这些问题如今尽可以大胆进行探讨了;即使观点有偏颇之处,也不至于被扣上吓人的政治帽子。

要合理回答以上问题,必须牢记鲁迅所说的“知人论世”这四个字。这是一把打开鲁迅思想宝库的钥匙。

鲁迅出生在鸦片战争四十年之后。十八岁赴南京求学又赶上了昙花一现的“戊戌变法”。中国被列强豆剖瓜分,“中国人”可能被“世界人”从世界民族之林挤出。这种国家和民族的深刻危机,迫使先进的中国人寻求救国救民的道路。许寿裳在忆述跟鲁迅讨论“中国民族性的缺点”时,用了“身在异国,刺激多端”这八个字,就表明了鲁迅的文学活动跟他救国活动的有机联系。

鲁迅是一位赤诚的爱国主义者,而不是一位民族主义虚无者。他曾声明他笔下的“中国人”这三个字并不代表所有的中国人。如果引用鲁迅歌颂“中国人的脊梁”的那些诗一般的语言,也许有人会认为他的后期作品并不能说明他的早期思想。但在创作《阿Q正传》的十八年前,亦即一九〇三年,鲁迅在《中国地质略论》中就写到:“吾广漠美丽最可爱之中国兮!而实世界之天府,文明之鼻祖也。”“中国者,中国人之中国,可容外族之研究,不容外族之探险;可容外族之赞叹,不容外族之觊觎者也。”也就在开始探讨中国国民性的同时,鲁迅在七律《自题小像》中还发出了“我以我血荐轩辕”的豪迈誓言。“轩辕”,即指中华民族。如果鲁迅认为中华民族无药可治,那他就完全不必作出改造国民性的努力了。

在鲁迅作品中,国民性的概念跟民族性的概念是混用的。“国民”中既包括“民众”“群众”,也包括“阔人”“市侩”“圣贤之徒”。根据马克思主义的原理,一个国家或民族由于地域状况、文化环境、经济生活、语言文字大体相同,可以形成相同或相似的心理素质和性格特征,即所谓“共相”。国民性的概念比阶级性的概念宽泛,但并不排斥阶级性。正如同鲁迅在《三闲集·文学的阶级性》中所说,在阶级社会,人就一定带着阶级性。但是“都带”而非“只有”。只是因为语言环境不同,强调的侧面有所不同而已。中华民族勤劳勇敢,酷爱自由,但中华民族在历史上也沾染了不同程度的阿Q气。说“六亿神州尽舜尧”,并非中国人一个个真都成了圣人;同理,说阿Q阴魂不散,也并非中国人一个个都有阿Q那种程度的精神痼疾。

说阿Q精神在中国社会具有普遍性,并没有抹杀《阿Q正传》中出场人物的阶级性。“人性”的概念,是区分“人”与“动物”的概念。“阶级性”的概念,是区分阶级社会不同社会利益集团的概念。“精神胜利法”是半封建半殖民地社会滋生的失败主义的产物,但作为专制者的失败主义跟作为被专制者的失败主义表象相似,实质不同。鲁迅深刻指出:“专制者的反面就是奴才,有权时无所不为,失势时即奴性十足。”(《南腔北调集·谚语》)对于上层统治阶级的“精神胜利法”,鲁迅在《且介亭杂文·说面子》中有一段生动描写:“相传前清时候,洋人到总理衙门去要求利益,一通威吓,吓得大官们满口答应,但临走时,却被迫从边门送出去。不让他走正门,就是他没有面子了;他既然没有面子了,自然就是中国有了面子,也就是占了上风了。”这种转败为胜的方式,相当于阿Q赢的一堆洋钱都被邻村赌徒抢走了,自己擎起右手在左脸上打了两个嘴巴,就仿佛是自己打了别个一样。

在《阿Q正传》中,作者惟妙惟肖地刻画了在赵太爷们身上表现的精神胜利法。比如,阿Q最初宣布自己姓赵时,赵太爷立即跳过去,给了他一个嘴巴:“你怎么会姓赵!——你那里配姓赵!”但阿Q宣布“造反了!造反了!”赵太爷就被他吓得怯怯地低声叫着“老Q”。赵白眼也吓得惴惴地叫“Q哥”,想跟他探革命党的口风。这就正好印证了鲁迅所说的“专制者的反面就是奴才”。

丰子恺笔下的阿Q

作为流浪短工,阿Q身上的“精神胜利法”来自何处?首先,这种精神痼疾是专制政体、皇权文化的产物。马克思说,专制制度需要愚民,正如尸体充满了蛆虫一样。(《摘自〈德法年鉴〉的书信》,一八三四年九月)曾经有人嘲讽中国人不团结,像一盘散沙。鲁迅指出:“小民虽然不学,见事也许不明,但知道关于本身利害时,何尝不会团结。先前有跪香,民变,造反;现在也还有请愿之类。他们的像沙,是被统治者‘治’成功的,用文言文来说,就是‘治绩’。”(《南腔北调集·沙》)被压迫者身上的“奴性”并不是从娘胎里带来的,而是压迫者的“治绩”。离开奴才的奴性,哪来奴隶主的“长治久安”?奴性的发展有两个阶段:开始是只愿暴政“暴”在他人的头上,自己拿“他人的苦”做赏玩,做慰安。比如阿Q进城看到杀革命党,觉得“咳,好看,杀革命党。唉,好看好看……”待自己也被押上囚车赴刑场时,才感到像遇到恶狼似的被吓得要死,但至死也不明白他之所以被枪毙的缘由,更没有一丝一毫反抗的意念。这正是鲁迅“哀其不幸”之处。

在阶级社会,不同阶级的思想是可以互相渗透的,这就是马克思主义所说的“任何时代的统治思想都是统治阶级的思想”。比如,阿Q的“男女之大防”观念,就是皇权社会“三纲”思想灌输与熏染的结果:“凡尼姑,一定与和尚相通;一个女人在外面走,一定是想引诱野男人;一男一女在那里讲话,一定要有勾当了。”阿Q身上最令人痛心之处是“以丑骄人”,连“癞头疮”都可以视为光荣的象征,骄傲的资本,这正是“昏乱思想遗传的祸害”。这种昏乱思想不仅鼓吹中国精神文明世界第一,“古人所做所说的事,没一件不好”,而且“中国便是野蛮的好”。(《热风·随感录三十八》)鲁迅还指出,群体思想往往受无数代祖先长期形成的思想惯性影响,以致造成“死人拖住活人”的悲剧。这种“民族根性造成之后,无论好坏,改变都不容易的”。不过,虽然“专利生长,昭苏非易”(《 〈越铎〉出世辞》),但鲁迅仍然强调:“幸而谁也不敢十分决定地说:国民性是决不会改变的。”(《华盖集·忽然想到四》)

作为流浪短工,小生产者的个体劳动形式也决定了阿Q的经济地位和思想意识,如保守封闭,自欺欺人,安于现状……《阿Q正传》中写到阿Q“很鄙薄城里人”,认为他们把“长凳”叫“条凳”可笑,在油煎大鱼头上加上切细的葱丝而不是半寸长的葱叶也可笑,反映的正是农民阶级的狭隘性。然而鲁迅毕竟是为“阿Q”立传,而不写《赵太爷正传》,就是因为“阿Q”的精神创伤显然严重,但最终是可以疗治的,而对于作品中赵太爷、举人老爷为象征的等级制度,则应该掀翻,颠覆,涤荡,“全都踏倒他”。据鲁迅夫人许广平回忆,《阿Q正传》中的小D是阿Q的缩影,也是鲁迅特意留下的一条伏线。作为被压迫者的小D终究会有抬头的一天,可惜鲁迅一直没有写。(《〈阿Q正传〉上演》,《现实》半月刊创刊号,一九三九年七月二十五日出版)我认为,如果把《阿Q正传》视为一部中国人的心灵史,那这部中篇小说仅仅是一部“启蒙史”,待写的还有“觉醒史”,“解放史”,只不过历史还未能为鲁迅提供应有的条件和机遇。所以这首“心灵三部曲”只完成了一部。

有论者认为,鲁迅对中国国民性的解剖固然深刻,但仅仅是一种关于人的抽象思考,并没有把这种批判跟制度批判结合起来,结果反把批判矛头由体制转向了民众。我认为,这是不了解鲁迅生平而导致的误解。鲁迅是反清革命团体光复会的成员,在绍兴又亲身参加了迎接光复的活动,本身就是一位民族民主革命者。在《越铎日报》的创刊号上,他还发出了“促共和之进行,尺政治之得失”的政治宣言。在《阿Q正传》中,鲁迅再现了辛亥革命这场政治变革的历史局限:“知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”结果,能看到的仅仅是砸掉了静修庵里一块“皇帝万岁万万岁的龙牌”,以及老百姓纷纷将辫子盘到头顶上。俄国十月革命爆发后,鲁迅歌颂这场摧枯拉朽的大风暴。北伐战争进行时,鲁迅又歌颂过这场“一炮轰走孙传芳”的实地的革命战争。至于那批投枪匕首般的鲁迅杂文,进行的更是体制性批判。革命从来都有文武两条战线。当实地的革命者献身于武装斗争时,作为“精神界之战士”的鲁迅则巍然屹立,将毕生精力致力于思想革命,宗旨在于发扬“民魂”。这跟当时的政治革命是相向而行,绝非转移斗争的大方向。鲁迅深知,如不改造国民性,“无论是专制,是共和,是什么什么,招牌虽换,货色照旧,全不行的”。(《两地书·八》)

还有论者认为,鲁迅剖析中国国民性只相当于中医号脉,并没有开出确有疗效的处方。其实这也是一种误解。鲁迅为“阿Q精神”开出的处方是“摩罗精神”。“摩罗精神”出自鲁迅一九〇八年二月、三月在《河南》月刊第二、三号连载的文言论文《摩罗诗力说》。鲁迅说,“摩罗”一词是从印度文翻译而来,本义是指天上的魔鬼,欧洲人把他叫作撒旦。后来人们把拜伦一类诗人称之为“摩罗诗派”,就是因为这一派的诗歌“立意在反抗,指归在动作”。他们引吭高歌,争天拒俗,这种雄奇美德声音,最能振奋一个民族的精神。简而言之,“摩罗精神”就是对一切阻碍社会发展的旧势力的怀疑精神,反叛精神,斗争精神。与此同时,鲁迅又指出:“中国之治,理想在不撄,而意异于前说。”大意是:中国人的政治思想,是在谋求不反抗不斗争,这和前面讲的摩罗诗人的观点,完全相反。在《阿Q正传》早期的研究者中,周作人是颇为出色的一位,曾经指出“阿Q这人是中国一切的‘谱’——新名词成为‘传统’——的结晶”。最终,他却“以儒家的入世哲学为根据,以老庄的游世态度为依托,以禅宗的出世思想为归宿”(野夫:《周作人后期思想管窥》),堕落成为日本侵略者膝下的一个臣仆,直白地说,就是奴才。

在鲁迅作品中,斗争性还有一个形象的比喻性提法,就叫“兽性”——这是跟驯良的“家畜性”相对立的性格,也即是疗治“奴隶性”的一剂猛方。作为“万物之灵”的人类在动物面前经常表现出一种优越感,但人若失去了“灵魂”(即精神)即无异于动物。更何况在感官功能方面,人本来就有诸多不及动物的地方,比如嗅觉不如猎犬,认路不如信鸽,所以鲁迅在《华盖集·夏三虫》中写道:“古今君子,每以禽兽斥人,殊不知便是昆虫,值得师法的地方也多着哪。”

赵延年为《阿Q正传》创作的版画插图

在五四新文化运动中,陈独秀根据进化论的人性论,认为一个强大的民族应该同时发展人性和兽性,如果兽性全失,就会成为一个堕落衰亡民族(《陈独秀文章选编》上,第91页,三联书店1984年出版)陈独秀这里所说的兽性,指的也就是在强权面前的“抵抗力”,表现为意志顽强,能争善斗;而不能畏寒怯热,柔弱有病(同书,第89页)鲁迅在《而已集·略论中国人的脸》一文中,也明确赞扬“兽性”而反对“家畜性”,因为“野牛成为家牛,野猪成为猪,狼成为狗,野性是消失了,但只足使牧人喜欢,于本身并无好处”。在《且介亭杂文·从孩子的照相说起》一文中,鲁迅又强调说:“驯良之类并不是恶德,但发展开去,对一切时无不驯良,却决不是美德,也许简直倒是没出息。”阿Q在强权和恶势力面前的“驯良”和“家畜性”,正是一种万劫不复的奴性。

在构建和谐社会的当下,在向二〇三五年远景目标奋进的征途中,我们重读《阿Q正传》这篇经典作品具有什么当代意义呢?对于这个问题,自然各有各的理解,可以彼此兼容,不必相互排斥。当前中国人的精神面貌,当然跟一百年前的中国有了很大不同,但鲁迅笔下的阿Q精神也不能说已经根除。街头的围观,校园的欺凌,在强者面前忍气吞声,在弱者面前耀武扬威,这些都是我们在日常生活中能够切身感受到的不良现象。中国由弱国变成世界大国,这同样是举世瞩目的事实。不过我们更要保持谦虚谨慎,反对鲁迅笔下那种“爱国的自大”。面对大国间的竞争,中国人在霸凌主义面前更需要一种自强不息的底气和勇气。中国人要自立于世界民族之林,还是需要鲁迅那种“硬骨头”精神。毛泽东说“这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格”(《新民主主义论》),这句话仍然值得国人深思。

记得一九三八年初,中旅剧团在武汉公演了田汉改编的话剧《阿Q正传》。当时正值中华民族最危险的时刻。在武汉主持抗日工作的周恩来特意为扮演阿Q的演员题词:“坚持长期抗战,求得中华民族的彻底解放,以打倒中国的阿Q精神。”马克思认为,人的解放有两个层面:一是物质的解放,二是精神的解放。政治解放的最后形式就是人的解放,而人的解放的最后形式就是精神解放,也就是《国际歌》所唱的“让思想冲破牢笼”。我想,这一天的到来,也就是“死去的阿Q时代”真正来临之时。