治愈与新生——2020年西班牙语文学概述

内容提要 2020年西班牙语文学在新冠肺炎疫情的影响下依然可圈可点,主题主要涉及:关注文学和语言本身,探究其治愈功能;疾病和死亡书写,从中寻找精神上的新生;暗含对和解期待的爱恨情仇故事。此外,女性文学依然是不可忽视的亮点。正如2020年召开的“Ñ文学大会”所呼吁的主题,在这样一个反乌托邦已成为现实的时刻,文学需要乌托邦,因为文学能够治愈心灵,带来新生。

关键词 西班牙语年度文学研究 治愈 新生 和解

2020年对全世界来说都是悲伤的一年,一场突如其来的新冠肺炎使所有人的生活脱离了正轨,图书馆关闭,书店门可罗雀,诸多重要的图书盛事停办或改为线上举办,出版行业受到重创。与此同时,西班牙语文学界也失去了诸如西班牙戏剧家何塞·玛利亚·贝内特·依赫内特(Josep Maria Benet i Jornet)、智利小说家路易斯·塞普尔维达(Luis Sepúlveda)这样的文学精英。所幸,一如在瘟疫之下莎士比亚创作了《李尔王》,薄伽丘创作了《十日谈》,当代作家们在疫情的阴霾下也没有惧怕和懈怠,创作出了比往日更加精彩、震撼的作品。西班牙《世界报》在统计年度30本最佳图书时便说,2020年是疫情肆虐和封闭隔离的一年,却也是读者难得的读书时光。

一、文学之用:通过虚构的乌托邦治愈残酷的现实

2020年11月,马德里召开了第12届“Ñ文学大会”,这是国际西班牙语文学的重要盛会,从会议的主题“反乌托邦已死,乌托邦万岁”中我们能清楚地感觉到2020年文学的倾向和读者的期待。本届大会主席、西班牙作家赫苏斯·鲁依斯·曼迪利亚(Jesús Ruiz Mantilla)对这个主题进一步解释说,提出这样一个抉择性话题旨在引发思考,探讨如何在当今这个反乌托邦的世界中建立起乌托邦。的确,如今反乌托邦所呈现的可怕情景变成了现实,在这样一个人类濒临绝境的时刻,重建文学的乌托邦是何等必要。诗除了可以兴,可以观,可以群,可以怨,还可以治愈心灵的创伤。

《女巫》,图片源自Yandex

被列为最重要的年轻拉美作家之一、同时身为拉丁美洲青年作家团体“波哥大39社团”成员的墨西哥女作家布伦达·洛萨诺(Brenda Lozano,1981—)首先给2020年带来了第一部治愈之作《女巫》(Brujas)。故事开篇,一位名叫帕罗玛的变性者被谋杀,被杀前,她曾靠卖身过着醉生梦死的生活;而在成为帕罗玛之前,她曾是一位名为加斯帕尔的巫医,后将自己的医术传授给好友菲利希亚娜。接过其衣钵的菲利希亚娜依靠语言和仪式,不仅能治愈身体,更能治愈灵魂的疾病,一时间声名大振,向她求助的人络绎不绝。随着帕罗玛被杀的真相被揭开,女性触目惊心的生存境地也逐渐展现在读者眼前。暴力犯罪问题一直是困扰拉丁美洲最为严重的问题之一,拉美被认为是世界上暴力最严重的地区,凶杀率高居全球榜首,女性更是暴力和戕害的主要对象,联合国称拉美是全球女性处境最危险的地方,而墨西哥则“名列前茅”。罗贝托·波拉尼奥(Roberto Bolaño)就曾在小说《2666》中像纪实报道一样记录了1990年代墨西哥的华雷斯城中上百位青年甚至是幼年女性被残忍杀害的血案。事实上,自1990年代以来,据统计平均每天有十名墨西哥女性死于谋杀,被害者多数遭到强奸、折磨、毒打,最后被枪杀或被利器刺死或被扼死,弃尸荒野,而且这些案件大部分至今未能得破。面对如此病态的社会,洛萨诺将治愈的神力赋予了女性。小说题目的灵感源自美籍意大利裔学者西尔维娅·费德里奇(Silvia Federici)的著作《卡利班与女巫》(Caliban and Witch)。这一题目影射了15至16世纪欧洲大规模“猎巫”行动中许多被残忍地活活烧死的“女巫”,而她们背负的主要罪名不过是使用避孕和堕胎药物,而在强大的男性社会里,这种掌控自己命运的“奢侈”愿望是不可容忍的。同时,在洛萨诺笔下,“女巫”还意味着治愈和保护,帕罗玛和菲利希亚娜的神秘治愈能力,正是女性构建起的自我保护和改变生存境地的象征。洛萨诺认为:“所有的女性,生而就具备女巫的特征,用以保护自身。”小说中,菲利希亚娜的治疗所名为“语言”,其本身就是一种乌托邦式的存在,意味深远:女性依靠语言治愈自身与他者,同时也治愈了语言本身。

阿莱汉德罗·赞布拉,图片源自Yandex

同为“波哥大39社团”成员的智利作家阿莱汉德罗·赞布拉(Alejandro Zambra,1975—)的小说《智利诗人》(Poeta chileno)则指明好的文学不仅治愈他人,更能治愈文学圈子自身的疾病。主人公冈萨罗是位蹩脚的诗人,他一直在为成为真正的诗人和称职的爸爸而努力。他的继子有吞食猫粮的怪癖,不愿进大学,却一心想像继父一样成为诗人。小说戏谑地调侃了文学圈子的错综复杂,有真正的英雄,也不乏骗子,甚至质疑了智利诗歌的神话,可谓振聋发聩。正如曾以一本《诗歌反诗歌》与传统诗歌决裂的智利诗人尼卡诺尔·帕拉所说的“真正的严肃是喜剧性的”,塞万提斯、克维多、契诃夫、卡夫卡等真正引发思考的大师往往是幽默反讽的。类似于《堂吉诃德》所展现的“含泪的笑”,《智利诗人》也通过揶揄讽刺有效地展现了现实的残酷。小说中,百无聊赖的冈萨罗常常陷入形而上的沉思,例如看到字典上对“后爸爸”一词的第二条释义是“坏爸爸”,他联想到了自己作为诗人的失败,于是想象着当继子被问到父亲的职业时,孩子的回答很可能是一句:“我的后爸爸是一位后诗人。”这类极具讽刺性又耐人寻味的情节在小说中比比皆是。在作家看来,一如轻盈的灵魂与沉重的肉体之间的矛盾,形而上的诗与形而下的生活是诗人痛苦的根源。不过,文学与生活之间也有着天然的默契,也正因如此作家在小说的扉页上引用了阿根廷诗人法比安·卡萨斯的一句话:“适用于写作的技巧也应适用于生活。”

乌拉圭女作家克劳蒂亚·阿门瓜尔(Claudia Amengual,1969—)的《胡利亚娜和书》(Juliana y los libros)则是一部关于书与人生的故事。这位女性作家兼任大学老师、文学翻译和专栏撰稿人,从2000年起开始文学创作,撰写了包括长短篇小说、杂文集等十余部作品。她坦言《胡利亚娜和书》或许是自己最后一部小说,希望能用这样一部关于阅读与书的故事致敬自己钟爱的文学世界。在前言中,阿门瓜尔表示:“我之所以能成为我,是因为书,是因为那些沉浸书中的数不清的时光。”故事中的女主人公胡利亚娜过着孑然一身的生活,但她热烈地享受着自己的人生,热爱艺术、旅行、写作,尤其是热爱读书。书籍诠释着她自己的故事,她的激情和反感,喜悦和惆怅。小说以一封主人公胡利亚娜写给作家本人的信开篇也可谓别出心裁,在信中胡利亚娜感谢作家愿意书写她和书籍的故事,并且称希望自己提供给作家的素材已足够丰富,热切希望自己能够成为作家构建的文学世界中的一个人物。更为有趣的是,小说结尾仍以一封主人公写给作家的信收笔。在信中胡利亚娜这样写道:“你是作者,我是叙述者。可以说,我是你创造的一个声音,一个通过第一人称以自己的视角讲述自己的故事的声音。你是现实,我是虚构。然而,我们俩都是真实的,不过是我们存在于不同的世界。”真实与虚构的界限由此被打破,自然而然的叙述者转换为具有自我意识的叙述者。

二、通往新生的疾病与死亡

《有失才有得》与阿尔勃特·埃斯皮诺萨,图片源自Yandex

疾病和死亡向来是文学的重要母题,往往承载着种种象征和隐喻,它们在文学中并非一味地可怕,而是通往新生的必经之路。正如《霍乱时期的爱情》的结尾处,弗洛伦蒂诺那不可战胜的决心和勇敢无畏的爱让船长所顿悟的:原来是生命,而非死亡,才是没有止境的。西班牙作家阿尔勃特·埃斯皮诺萨(Albert Espinosa,1973—)的《有失才有得》(Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre)由19个能够慰藉心灵的小故事组成,正如作家在前言中对读者所说,“我总是在想,特别是当你急需一些别人的话来治愈你自己的时候,你会需要这样的书籍”。如第一个故事中那对15岁的孪生兄弟,哥哥得了癌症,弟弟却一直健康无恙。在哥哥做开颅手术的前一晚,他希望弟弟能代替自己躺在病床上,以便他可以去体验一下未曾体验且很可能永远也没有机会体验的人生。于是,这一晚弟弟被所有人当成哥哥来对待,护士为他测量体温,宽慰安抚他;医生和他谈论次日的手术;隔壁的女性病友来探望他,给他温柔一吻。第二天早晨,哥哥如约返回,被推进了手术室,弟弟则收到了他的绝笔书信:“相信在这一晚的换位体验之后,无论发生什么,我都会活在你心里了。”埃斯皮诺萨用幽默的语言和高超的叙事手法讲述了一个情理之中却又意料之外的故事,陡然逆转的结尾颇有些欧·亨利的风格。书中很多故事涉及疾病、死亡,弥漫着忧伤色彩,骨子里却蕴藏着勃勃生机,这或许和作家本人青少年时期曾因患骨肉瘤卧床十余年的曲折经历有关。作家在后记中写道:“我相信一切都可以超越,这些故事让我们学会失去,唯有这样,我们才能最终得到。”

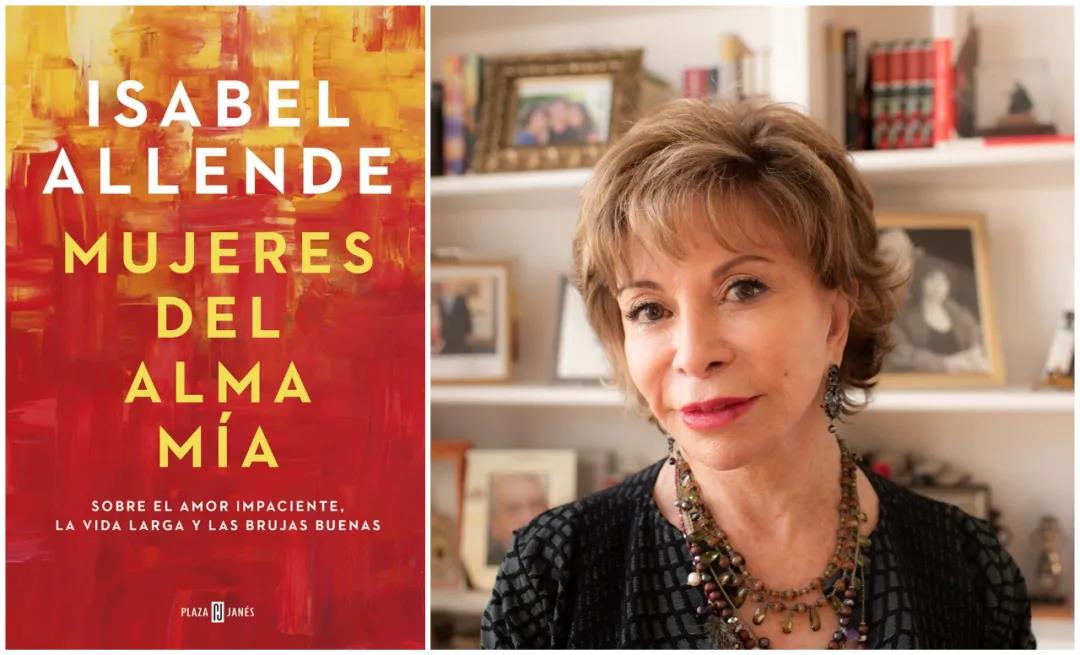

《我灵魂中的女人》与伊莎贝尔·阿连德,图片源自Yandex

智利女作家伊莎贝尔·阿连德(Isabel Allende,1942—)的自传体小说《我灵魂中的女人》(Mujeres del alma mía),书写了作家从童年时期至今与对其影响最深的几位女性之间的故事。这些女性既包括她拥有传奇人生的母亲潘奇塔、患上紫质症而最终去世的女儿帕拉、被称为“拉美作家的格兰德大妈”的文学经纪人卡门·巴尔塞斯等亲朋好友,也包括吴尔夫、阿特伍德等对其影响至深的女性作家,更有许多虽不知名却能代表她们这一代承受磨难却坚韧前行的女性艺术家。最初的书名“我们女人想要的”因与美国作家埃丽卡·容的作品重名而改为现在的名称,从这个原名我们不难看出作家的女性主义倾向。小说直截了当表明了作家的立场,并解释她为何如此坚决:“从幼儿园时期起,我就是一名女性主义者,尽管那时我和我的家人还不曾知道这个概念……我对男权的反抗源自我的母亲潘奇塔当年不堪的境地,她被丈夫抛弃时,怀里抱着襁褓中的婴儿,身后还跟着两个尚穿着尿布的孩子。”小说的结尾作家还对近几年如火如荼的#MeToo运动进行了深入探讨,同时对新冠肆虐、社会动荡的2020年及人类集体面临的困境进行了思考。纵观阿连德的创作,曾有数部作品都被称为其自传性的小说,如《帕拉》(1994)、《阿弗洛狄特》(1997)等。其新世纪以来的作品,如《我心中的伊内斯》(2006)、《玛雅的日记》(2011)等,大部分都是女性视角,以冒险和成长为主题。这些作品通过女性特有的敏感与幽默,展现了女性的纯真、傲慢和坚韧。《我灵魂中的女人》因讲述女性面对疾病、困境甚至是死亡时所表现出的惊人勇气,为人们提供了某种对抗疫情的精神力量,出版后受到读者的广泛好评。

继2015年发表作为癌症患者的自述性纪实作品《我的身体也是》后,西班牙女作家拉盖尔·塔拉尼利亚(Raquel Taranilla,1981—)2020年成功发表了小说处女作《夜晚与海洋》(Noche y océano),并一举夺得简明丛书奖。故事的背景是一桩发生在2015年的、轰动一时的真实历史事件:德国著名恐怖片导演茂瑙去世八十多年后,有人撬开棺材盗走了他的头颅。小说的女主人公贝亚特里斯在大学里担任助教,具有她那一代人的普遍特性,文化素质高却缺乏信心,僵化的学术体制在她看来只能助长平庸和无聊,没有丝毫创新可言,令她备感窒息。她常孤身一人,几乎没有任何社交,对任何事情都毫无兴趣可言,过着周而复始的生活。她以低廉的租金租住在一座破旧的古宅中,房东的朋友基罗斯突然入住这座古宅,打破了她一潭死水的生活。基罗斯对德国电影先驱茂瑙的痴迷近乎癫狂,打算拍摄一部能够还原茂瑙的精神世界的影片,其匪夷所思的想法引起了贝亚特里斯的兴趣。茂瑙的头颅被盗后,她通过新闻的描述立刻意识到,作案者不是警方推测的撒旦教派,而正是基罗斯。贝亚特里斯对茂瑙充满谜团的人生的调查,对基罗斯几乎病态的心理情结的解读,其实更像是对自己内心世界的探究和治愈。虽然最后基罗斯不知所踪,贝亚特里斯却为他设想了圆满的结局,而自己也由此获得了新生。作家叙事风格独特,有点类似西班牙另一位当代作家恩里克·比拉-马塔斯(Enrique Vila-Matas),他们都喜欢将情节心理化,常常既在叙事,又在描写心理。作家借主人公之口把自己的叙事风格定义为“癌症式的演讲”,因为在情节中穿插着大量的思想、概念、引用和注释。简明丛书奖的评奖委员会认为,这部小说成功的关键在于叙事中夹杂着大量信息的独白塑造了女主人公的形象,这“给整部作品定了基调的声音,以第一人称的形式体现,却包含了众多人称的声音,开启了无数种可能性”。

三、当代的《罪与罚》:仇恨后的和解,苦难后的救赎

鲁依斯·曼迪利亚在“Ñ文学大会”上的讲话一语中的,称如今“已经到了我们找回崇高,表达渴望改善的时刻”。的确,疫情之下,人们常常面临生死抉择,这时更能凸显人性的善恶,在最为恶劣的境况中,保持一颗陀思妥耶夫斯基笔下的索尼娅那样的善良之心尤为可贵。西班牙女作家罗莎·蒙特罗(Rosa Montero,1951—)的小说《好运》(La buena suerte)是一个当代版《罪与罚》的故事。故事开篇,一位世界顶级建筑学家来到一个名为“黑井”的萧条小镇,匆匆以高价买下火车站对面“复活街”上的一所房子隐居起来,似乎在躲避着某个可怕的人或事物,又或是在躲避自我。每个小镇中的人似乎都在假装成一个与真实的自己截然不同的人,有的人的过去黑暗恐怖,有的阴郁凄凉,有的荒诞不经。而假装不同也是一种逃脱原本人生和曾经罪恶后的从零开始,从这个意义上说,这个小村庄又成为一处别样的乌托邦。小说探讨的是善恶的界限,阐释了恐惧与平静、罪愆与救赎、仇恨与真爱等矛盾,最终让读者看到的是人性本善。小说的叙事分三条线索展开,其一是充满神秘的主人公逃避现实隐居小镇的故事主线,其二是主人公所谓的朋友们联合警探对他的寻找,其三是小镇居民类似于内心独白的评论。小说结尾处道出了人生的真谛:“人生犹如大海,而我们,是一只只小船,在风浪中浮沉。”这也是16世纪西班牙诗人弗莱·路易斯·德·莱昂在其《退隐生活》中诠释过的比喻:“航船已然破碎,我逃离那狂风暴雨的大海,驶向你那神圣的宁静。”从小说对善与恶、他者与自我等问题的解读来看,西班牙《文化报》对蒙特罗的评价还是非常准确的:“确定独特、有争论的问题,并给出有效、艺术的回答,正是这样的特质使得蒙特罗的创作达到顶峰。”

《我赖以生存之心》与佩里迪斯,图片源自Yandex

西班牙作家佩里迪斯(Peridis,1941—)的小说《我赖以生存之心》(El corazón con que vivo)因史诗般的恢弘获得了长篇小说之春奖。1936年夏,刚从医学院毕业的卢卡斯满怀希望和憧憬回到家乡,在洋溢着幸福的节日舞会上再次遇到了青梅竹马的埃斯佩兰萨。然而就在舞会的两天后,突如其来的战争扰乱了所有的生活与梦想:卢卡斯的兄弟因参加了革命党被判死刑,埃斯佩兰萨和卢卡斯也因为分别属于两个政见相左的家庭而渐行渐远。小说的题目来自古巴诗人何塞·马蒂(José Julián Martí Pérez)的一首抒情诗:“为那个残忍的,/拔掉了我赖以生存之心的人,/我不种剌蓟,也不种荨麻,/我种下一株白玫瑰。”战争意味着仇恨和恐惧,曾经的故交因为政见不同而骤然反目;残酷的战争还能照出人性丑陋的一面,曾经的邻居为了自己的利益不惜做出无耻的举报,满口仁义道德的神父竟在讲经布道时煽动暴力与杀戮。然而,在一切美好都仿佛支离破碎之时,爱和希望依然存在,在命悬一线的时刻,小说中仍能看到救死扶伤的医生,仍能看到坚不可摧的友谊。小说中人物名字的象征意义不言而喻,例如男主人公的名字卢卡斯意为“光明”,埃斯佩兰萨意为“希望”,最终男女主人公历经沧桑,终成眷属,更是意味着在希望的支撑下人们最终迎来光明。小说展现了情感的力量、尊严的可贵及和解的需要,作家通过这个感人肺腑的故事提醒人们在思想的分歧之上还有人性的善良,在关键时刻,人们有能力做出更好的选择。

西班牙女作家艾娃·加西亚·萨恩斯·德乌尔图里(Eva García Sáenz de Urturi,1972—)的小说《阿基坦》(Aquitania)则是一部关于权力与欲望、爱情与背叛、仇恨与谅解的故事,女主人公是被誉为欧洲中世纪最有财富和权力的女人的阿基坦女公爵埃莉诺,她先后成为法兰西国王路易七世和英格兰国王亨利二世的王后,更是后来的英王理查一世之母。小说分别从三个视角进行叙事,其中最精彩的当数埃莉诺本人对自己波澜壮阔的传奇一生的回顾。“这是关于我的两个家族的故事,即可怕的历代阿基坦公爵们和声名狼藉的法兰西卡佩王朝的故事,讲述了我们如何相互仇恨,又如何勾画出我们的一生,最终又如何相互摧毁的故事,那是在风起云涌的12世纪,欧洲的一切从此发生了翻天覆地的变化。”小说的这一开篇引言,寥寥数笔足以让读者不能释手。老公爵殒命,临死前将爵位留给天资聪慧的埃莉诺,而埃莉诺为报父仇违心答应嫁给路易王子。埃莉诺虽最终获得了至高无上的权力,却成为欲望与权力的牺牲品,而男权社会又无法容忍她那独立的主见和张扬的个性。正如她所说,自己只能一路向上,连逃避都是向上的。埃莉诺凭借坚定的自我意识和超凡的智慧,最终掌控了自己的命运。她与两任丈夫之间有爱情更有仇恨,最终她将孙女嫁给路易的孙子,以谅解收尾,自己也因此获得了精神上的救赎,表达出对一个没有杀戮和不公的新天新地的向往。作家兼中世纪史研究者胡安·埃斯拉瓦·加兰认为,小说的结构堪称完美,犹如一幅绚丽多彩的中世纪壁画。

为帮助人们度过疫情期间恐惧而又枯燥的日子,西班牙和拉美许多媒体纷纷推出2020年好书佳作的评选等活动,充分证明了对精神世界而言,看似不创造价值的文学有着物质无法给予的神奇功效。在如此艰难的一年里,能够看到老作家们笔耕不辍,还能看到一些新人的处女作,实属难能可贵。另外值得关注的是,2020年的女性创作可谓一道亮丽的风景,佳作迭出,大有超过男作家的势头。正如墨西哥作家丹尼尔·萨尔达尼亚·帕里斯所说:“2020年,女性仍是世界文学的代表,尤其是在拉丁美洲。”

(原文载《外国文学动态研究》2021年第4期,“年度文学研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)