詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》:向世界敞开

詹姆斯·乔伊斯

西尔维娅·比奇和詹姆斯·乔伊斯(当时眼疾日益严重) 在莎士比亚书店(1922年)

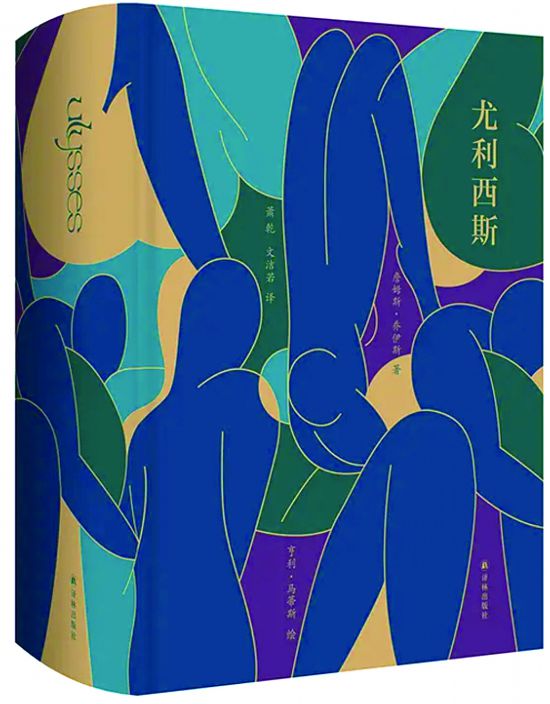

2022年是爱尔兰国宝级作家乔伊斯的传世巨著《尤利西斯》出版100周年。28年前,译林出版社邀请萧乾和文洁若夫妇完成了世界上第一个《尤利西斯》中文全译本,成为第一家全本译介《尤利西斯》的出版社。近日,译林社推出了《尤利西斯》百年纪念版,并举办一系列文化活动,以纪念这一盛事。

如果说,莎士比亚是古典文学的巅峰,那么乔伊斯便是打开现代文学的钥匙。乔伊斯的作品塑造了20世纪的文学面貌,深深影响了海明威、福克纳、茨威格、庞德等文学巨匠的创作。《尤利西斯》这部长达千页的作品讲的仅仅是一个普通的都柏林市民于1904年6月16日这一天18小时内在都柏林游荡的经历,却被誉为20世纪最伟大的小说。整部作品参照古希腊史诗《奥德赛》的架构,把都柏林人利奥波·布卢姆的一日游荡比作奥德修斯的十年漂泊,融合哲学、文学、历史、宗教、心理学等人类社会的研究要素,将人的感官、欲望与情感刻画到极致,构成一幅色彩斑斓又错综诡谲的人类社会画像,成为文学史上最难读懂又最受赞誉的作品。它继承了所有的文学传统——甚至有一章融汇了古往今来的英语文体——又解构了文学传统,成为20世纪现代主义运动的代表成就。有人把这部作品斥为肮脏淫俗,也有人把它纳入欧洲诗学体系,奉为一种新的文学传统,这部饱受争议的作品从被焚毁的禁书,到长销不衰的文学经典,其出版史本身就是人类对自身从回避到直面、从恐惧到审慎的文明进化史。近期,《尤利西斯》新书分享会在上海朵云书院举办,邀请到孙甘露、包慧怡、戴从容、云也退四位分享嘉宾。以下收录了部分对谈内容。

——编 者

云也退:《尤利西斯》是1922年初问世的一本奇书。1922年是世界文化史上的一个奇迹,一个爆炸之年,那一年出产了很多后来架构我们文化思维的名著。爱因斯坦的《相对论》、艾略特的《荒原》、鲁迅的《阿Q正传》都在那一年问世。弗雷泽《金枝》,马林诺夫斯基的《航海者》,黑塞的《悉达多》也都是在1922年问世。普鲁斯特于1922年去世,那一年,他的《追忆似水年华》出版了第四卷。

那一年有很多事情发生, 可以说是战争结束之后的一个喷发期,各种文化思潮已经初现端倪,维特根斯坦的《逻辑哲学论》也是那个时候出来的,以及弗兰克·哈里斯的回忆录《我的生活与爱》在同年出版,之后被禁了40年,因为里面有很多内容露骨。《尤利西斯》被禁的历史要更加出名一些,因为在1922年莎士比亚书店初版之前,《尤利西斯》就在美国的一本杂志《小评论》上连载,当时美国检查的人员发现这本书有点问题,就要求媒体、杂志缩短它连载的时间。乔伊斯十分焦急,他还是坚持把书写完,但在最后两三年里面已经有很多的麻烦事找上门。他的出版商,包括跟他相关的一些朋友都为这本书的命运捏一把汗。

包慧怡:乔伊斯是爱尔兰文学的研究者,本身也是作家、诗人,也是非常合适的阐释者。因为乔伊斯这本书说是小说,也可以说是一部诗集,一个小人物的史诗,也是一部戏剧。如果把它看成一个戏剧,它有很多声口,都是不同的人,以不同的方式说话,有时候一个人自己也分成了好几个人,在内心说话,听到了很多的声音,既是对内部世界的观察,也是对外部世界的观察,有时候聚集在一起,有的时候分开,有的时候好像很世俗,有的时候又非常诗意,是一部编织得非常精妙的作品。

云也退:《尤利西斯》是在法国出版,乔伊斯在法国的好朋友帮助了他,法国相对来说能够容忍这样的书出版。过了10年,到1932年的时候,兰登书屋才在美国给他打开正规出版的市场。那个时候乔伊斯饱受各种疾病的困扰,同时被各种麻烦缠绕,直到《尤利西斯》在美国出版,他才算是可以靠这本书来过他的余生。这是一段非常艰难也很传奇的历史,传奇意味着当事人被深深卷入到这本书的书写,跟他的命运一起共沉浮。爱尔兰有着跟大陆之间的疏离感,以及与宗教之间的关系,在乔伊斯的书里有着强烈的烙印。

包慧怡:爱尔兰是北大西洋里的一颗眼泪,就像2000多年前希罗多德、塔西陀写作都说爱尔兰是冬境,冬天之地,winter field, 有点像临冬城。他们描述说人类行动、文明到此为止,再西就是北大西洋的波涛,那里什么都没有。至今没有什么变化,爱尔兰作家对于自己处在孤岛上,这种岛屿性、这种固步自封、封闭的感受都有相当的共鸣和表现,其实乔伊斯一辈子都在跟这种岛屿性或者固步自封性做斗争。他其实是诸多功成名就以后,或者成年之前抛弃了爱尔兰再不踏回来的文学家之一,这些名字里有王尔德、贝克特,还有很多很多人。这里的确跟刚刚提到的天主教氛围有关系。

这是一个巨大的讽刺,实际上在《尤利西斯》出版的时候,爱尔兰没有待见过乔伊斯,甚至指责乔伊斯的书伤风败俗,乔伊斯感到非常痛心。《死者》是他22岁时完成的一个中篇。他在22岁写完就开始积极地寻找出版,然而碰了一鼻子灰,不停地在碰灰,30岁生日前没几天在都柏林,他已经在起稿《尤利西斯》了,没有开始连载。那时出版社终于答应排版,并用活字排好,最终却又谈崩了,因为他们认为这本书会触怒很多人。首先会触怒教士阶层,触到天主教的敏感的神经;其次会冒犯英国国教会,因为是1916年,恰逢爱尔兰闹独立的敏感时期。

独立战争制造了非常敏感的民族氛围,包括叶芝等在搞凯尔特文艺复兴,乔伊斯对叶芝他们这些活动有同意的地方,也有保留的地方。最后书仍然无法出版。乔伊斯一怒之下,差一点要把他的手稿烧掉,活字版也被毁掉了。过了8年,作品还是不能出版,乔伊斯带着他的妻子乘坐当天晚上最后一班火车彻底离开了爱尔兰,终生都没有再回来。

乔伊斯本身是一个诗人,他出版的第一本书是一本诗集,叫《室内乐》。他是一个智性的诗人,不是说他写分行的文字就定义为诗,而是他去处理城市经验,处理现代文明的弊病,处理所有文明的分崩离析,以及到底有没有可能为之和解,在建构一些东西,这样一种心态,他是用诗性的方式处理它,这一点它更像波德尔、贝克特。

那个时候叶芝有一本书叫《凯尔特的薄暮》,后来批评者都说,包括50年代国内很多人也在反思,为什么爱尔兰放逐自己最有良心的智性诗人之一。有一位诗人著名的论调,他说“抒情的爱尔兰一次又一次放逐了智性的爱尔兰”。这样他就可以把我们的问题,那些复杂的宗教、性别,所有复杂的问题放逐到欧洲的老沙漠里面,在这个绿宝石岛上我们可以不再处理它,如此爱尔兰就可以保留它那如梦似幻、凯尔特薄暮式的岛屿风情、竖笛、神话,这是一个局内人、局外人共同创造的迷思,爱尔兰岛屿的一切都是先进的,绿宝石岛、翡翠岛,抒情的,是仙子和精灵翩翩起舞的抒情岛屿,而欧洲的是老到、经验、腐败的,所有这些文明、城市的问题跟我们没有关系。那个时候,乔伊斯要处理那些普遍的人类经验,对于爱尔兰人来说,他们并不情愿,因为这不是一个被打出爱尔兰性的东西,而是全部人性的东西,他们更加倾向于爱尔兰、凯尔特民族复兴等等。

在这样的背景下,乔伊斯的孤独是注定的,当他拒绝加入叶芝那种以爱尔兰民族文学、爱尔兰抒情性作为写作名片的同时,这意味着他必定扎根在更加普遍的一个世界文学,而不是一个岛屿的经验,虽然他在巴黎、瑞士不断地回述爱尔兰的经验,回述岛屿的经验,但那是完全不留情面的,拒绝去美化它,虽然他是很好的乐手,但是他可能会拒绝把爱尔兰经历等同于这样一种抒情。

戴从容:乔伊斯虽然被称作小说家,但是他小说独特的风格就是百科全书式的,相当于在小说里开了一个新的模式。

乔伊斯为什么要在他的作品中放入这么多的各种各样的知识?读乔伊斯的作品,其实需要看一些注释,因为它的阅读绝对不是一个简单的情节阅读,相反,实际上阅读乔伊斯的作品是一个文化的阅读。你没有这样的文化背景知识,就没有办法真正地感受到。

乔伊斯的写作改变了我们对阅读小说的一个概念。小说是什么?它是不是讲了一个很好的故事?乔伊斯引用莎士比亚的说法,“戏剧是一面镜子”,认为小说是一面镜子,文学也是一面镜子。小说是要把我们带到我们的生活,代入我们真实的世界,而不是逃避到一个虚构的世界里。相反,当你读小说的时候,你应该能够使你的人生、使你对这个世界的看法都发生改变,而这也是我读《尤利西斯》时的一个印象。我最早读的中译本(1994年译林版)。当时我读完以后,一直没有办法忘记,我躺在学校宿舍的床上,我的感觉就是整个社会、整个人生在你面前展开,这跟你读任何小说不一样。

当你读完,当社会展开的时候,你的头脑、你的视野被打开。有的小说可以告诉你一个道理,一种善恶观,乔伊斯不告诉你一定要做什么,什么是你的人生目标。相反,乔伊斯的作品会让你理解各个方面的文化。乔伊斯在他作品中的态度是包容性的。我一直认为乔伊斯是一个高雅的作家,即使是音乐——乔伊斯在作品当中也会引歌剧——我觉得他是想把一些最崇高、最深刻的东西给我们。当我去都柏林参加乔伊斯会议的时候,我第一次看到他们的说明,歌剧在乔伊斯的时代其实是一个属于中下层的艺术,而我们一向都认为歌剧是穿着礼服很庄重地去听,其实这是一种误解。

孙甘露:又回到前面那个问题。乔伊斯作品的出版不管是从文学史的角度还是从作家的角度以及当时翻译出版的角度,都是非常重要的事件。从阅读上来讲,很多译段我很喜欢,有实验性,不那么循规蹈矩。

我注意到一个有意思的现象。这本书出版中文版,1980年代前后,国内大量引进介绍西方文学,有很多重要的作家都对中国的读者或写作者产生很多影响。回望那个年代,对中国读者来说,阅读这本书是困难的。对普通者来讲,读这本书,它可以让你知道自己的阅读上限。这是天才之书,但是也是困难之书。凯尔特民族中好的作家好像都是本民族语言的陌生人,乔伊斯就在本民族语言当中寻找一种异质性的力量,他好像跟这个传统有隔阂,当然这个分析起来太复杂了。这种特异性,确实是非常难得的经验。

包慧怡:正好说到《尤利西斯》,它的标题是拉丁文的尤利西斯,其实是“奥德修斯”,荷马史诗《奥德赛》的主人公奥德修斯。乔伊斯这本书里面没有一个人叫尤利西斯,我觉得他有三个主人公,布卢姆是男一号,但是其实整个小说有18章,前面3章是男二,这个人被认为是乔伊斯自己,也就是斯蒂芬·迪达勒斯,迪达勒斯这个名字大家好像有点熟悉,他是古希腊神话里第一大迷宫建造者,克里特岛的国王弥诺斯请他为牛头怪兽弥诺陶建造迷宫,结果迷宫建成以后自己也不被允许出来,于是他做了一对翅膀逃离,他的儿子不听他的劝告,飞得太高了,离太阳太近,结果翅膀融化,坠落海中。这是外话。

这个人很重要,因为他是乔伊斯的前两本小说的主人公,乔伊斯有一本生前没有出版的小说,也是他第一次尝试的长篇小说,叫《斯蒂芬英雄》,那本书写完了自己觉得不行,自传成分太赤裸了,他希望有距离的自传,于是他另起炉灶写了《青年艺术家的肖像》,但是里面主人公依然叫斯蒂芬·迪达勒斯,他太爱这个名字了,斯蒂芬·迪达勒斯,迪达勒斯是古希腊的,斯蒂芬其实是第一个被殉道的圣人,被石头砸死的。乔伊斯那么爱他,一直到《尤利西斯》里面还为他写了最初的3章,有点像布卢姆的父和子,当然不是生理上的父和子。

回到漫游的主题,大家读过《奥德赛》,觉得《奥德赛》卷数跟它并不统一,它不是一卷一卷的,它是一个个故事,因为乔伊斯虽然是一个学霸,学了很多的语言,但是他小学读的《奥德赛》故事是英国散文家、浪漫主义时期散文家查尔斯·兰姆写的《尤利西斯故事集》。所以根据他的童年记忆,像今天看美剧一样,跳出来的是一个个人物。他原来的每一章节都对应《奥德赛》的人物,第一章是尤利西斯的儿子,也就是奥德修斯的儿子。最后一章是奥德修斯的妻子,正好一一对应。包括独眼巨人、食莲者都是对应的。从这个意义上来说,他的雄心是想要去进行一种史诗和仿史诗或者讽刺史诗的对照,但是等《尤利西斯》出版的时候,他最终把标题拿掉了。如果自己不把宏大的计划说出来,是很难从里面一一找到的。

译林的《尤利西斯》译本,萧乾和文洁若两位翻译家在后面做了一个很好的对照表,每一章对应的是《奥德赛》里面什么样的情节。我读了以后,发现这个对应,不是一种镜像的反射,而更像是一种回声,一种发挥,就像关键词一样的作用。

我很喜欢布卢姆这个人,因为早期会说,他是中下阶级平庸主义,但是我觉得布卢姆远远超越这一切,里面有每个人追求的人性的宏大或者崇高,更好的那一部分东西,也有我们极其卑琐的东西。乔伊斯的可贵之处,在于把所有的美颜滤镜撤掉,并且邀请大家一起撤掉自己的滤镜,看看你被正视时的样子,正视一个活在那样一个年代里的人。这件事情是可以做到的,我用我的文本,像乔伊斯用他的文本,向大家打开一扇门,每个人是自己的奥德修斯。《尤利西斯》这个主题在这个意义上具有普适性,我想这也是为什么100年后大家还在讨论他,100年还在阅读它的原因。我们走进这位作家打开的一个迷宫,一个物理的迷宫,更多的是一个心灵的迷宫,这个迷宫的迷面就是认识你自己。

孙甘露:你可以把《尤利西斯》看成是一部对传统的致敬之作,可以从中窥到爱尔兰的历史,爱尔兰的现状,欧洲的现状以及一些普遍性的主题,包括文学作品跟现实的镜像关系,对语言创造性甚至是一些颠覆性的应用,是整个社会科技、哲学、艺术发展到一定阶段的各种思潮的百科全书,一种镜像式的反映,也是人的内部身体的漫游。

小说大体有两种,一种是古往今来的模式,一种是精神的漫游或者是世界旅途的漫游,还有一种是家族式的,像《红楼梦》。人日常的语言、行为、行迹,人的意识活动或者一种瞬间的联想,周围环境物质的声音,一般传统的小说的写法会有一种提示,而在乔伊斯的作品中,有的时候把这种提示都去掉,有时候是有不同的东西互相提示的。