科尔姆·托宾:人物不是任何事物的例证

当你动笔的时候,纸页是空白的,

它不是一面镜子。

所以,如果你一动笔就开始思考

自己与爱尔兰传统

或其他任何传统的关系,

那会非常愚蠢。

《萌芽》:我们注意到,从叶芝、贝克特、乔伊斯,再到后来的特雷弗、班维尔,似乎爱尔兰文学在整个欧洲文学中自成某种体系。但与以往的爱尔兰作家相比,安娜·伯恩斯、萨莉·鲁尼等新生代爱尔兰小说家对于写作的形式和语言进行了新的实验与创新,你如何理解他们的作品呢?

科尔姆·托宾:我觉得不能一概而论。安娜·伯恩斯小说中的形式实验比萨莉·鲁尼作品中的创新要大得多。新一代爱尔兰作家中,有些人努力使其焕然一新,尤其是艾梅尔·麦克布莱德(Eimear McBride);其他一些作家在语言、形式、语调、结构、人物方面的工作,则是在滋养我们所继承的叙事传统,并被这些传统所滋养,而不是试图扫除这些传统。

《萌芽》:出现这么多新的年轻作家的原因是什么呢?作为一本致力于培养年轻作家的杂志,我们也很想知道当今爱尔兰文学新人的成长模式,以及他们要面对的大环境,和上一代作家相比是否也已有所不同?

科尔姆·托宾:在爱尔兰社会中,传统的、被接受的东西与实际发生的东西之间,或者说代际之间,仍然存在着冲突。我们可以从最近的作品中看到这一点,比如贝琳达·麦基翁(Belinda McKeon)和娜奥伊丝·多兰(Naoise Dolan)的作品。爱尔兰仿佛在19世纪与20世纪之间,在家的观念与个人自主生活的观念之间,进行着一场拉锯战。

在爱尔兰小说中,两个世界之间的那条鸿沟仍然困扰着那些在家与远方之间摇摆的人。比如在萨莉·鲁尼、贝琳达·麦基翁和娜奥伊丝·多兰的小说中,往往有一个聪明伶俐、机智过人的年轻女性。她已经逃离了宗教和民族主义的罗网,自信地生活在一个充满短信、出租车、廉价航空旅行、暴发户和流动身份的世界里。但她却来自这样一个家庭——在提供保护的同时,又以柔和而坚决、怜爱而苛刻的声音对她讲话。在贝琳达·麦基翁的两部小说《抚慰》(Solace)和《温柔》(Tender)中,一边是派对不断、智识自由的都柏林,另一边是家的怀抱,两者的差距被渲染得悲怆而尖锐,饱含无情而精准的观察。

此外还有金钱和权利的问题。由伊丽莎白一世在16世纪建立的都柏林圣三一大学,是新教特权的堡垒。奥斯卡·王尔德曾在那里上学,还有布莱姆·斯托克。天主教会直到1970年以后才允许教徒去那里上学。这所学校以容许自由思想和长发(男士)著称。

在年轻的爱尔兰作家中,萨莉·鲁尼、贝琳达·麦基翁、娜奥伊丝·多兰、罗伯·多伊尔(Rob Doyle)和妮可·弗拉特(Nicole Flattery)都是从都柏林圣三一大学毕业的。在他们的很多小说中,新的权利感在与家的拉扯之间存在一种张力——一个沐浴在脆弱的世界主义中的自我与一个听起来仿佛属于一个国家、一个世纪和一个心态遥远的家庭之间的冲突。

这些作家没有描写作为天主教国家的爱尔兰,因为那个天主教国家已经消失了。即使在20世纪70年代,也很少有爱尔兰小说家书写天主教问题。至于爱尔兰与英国之间的陈年旧账,两国在欧盟结为搭档之后,就不那么剑拔弩张了。生活在爱尔兰共和国的大多数人不会再为爱尔兰统一的前景火冒三丈了。

萨莉·鲁尼、娜奥伊丝·多兰、贝琳达·麦基翁、妮可·弗拉特、罗伯·多伊尔和科林·巴雷特(其短篇小说集《格兰贝的年轻人》(Young Skins)仍然是过去十年中最好的作品之一)等人的作品有一个共性,即他们都拒绝让笔下的人物成为任何事物的例证。例如,萨莉·鲁尼的人物既没有被困在其无法控制的力量中间,也没有被困在任何关于小说人物的陈词滥调中。他们不是新爱尔兰的例证,不是后天主教爱尔兰的例证,也不是经济大繁荣或大衰退的爱尔兰的例证。

相反,他们一枝独秀、自立不拘、行动自由,一点爱尔兰包袱也没有。萨莉·鲁尼《聊天记录》(Conversations with Friends)中的弗朗西丝和《正常人》(Normal People)中的玛丽安也并不寻求我们的同情。她们身上也有黑暗和瑕疵的元素。在科林·巴雷特《格兰贝的年轻人》中,人物是不安和急躁的,而且常常是暴力的,他们被锁在一个既严酷又温柔的世界中,没兴趣讨对方喜欢,更不用说讨好读者了。

这种新的文学实践的核心是一种关于自我的理念,认为其他艺术形式都无法像小说一样处理自我的内部运作,认为构成自我的冲突和欲望也许足以满足一个小说家。在爱尔兰,将自我而非家庭或社会置于小说的核心,可能是一件令人兴奋的事情。

有些年轻作家还把表现一个艰难的真相提上了议程。那就是:在爱尔兰,作为一名女性,要面临复杂的命运。虽然法条已经修改、限制已经取消,但一些残留的伤害依然存在。它神秘莫测,以一种无法预测的方式运行着,也不容易在演讲或新闻报道中得到处理。这种痛苦的内心生活、这种在社会中为真实而做的全新斗争几乎就是作为小说素材而生的,因为在现实的爱尔兰社会中,无论局势如何变化,它们都会被抛在一边。

《萌芽》:你曾说过,乔伊斯、叶芝等伟大的作家帮助你理解了自己的经历,但你并不会活在他们的影子里,有什么具体的事例可以帮助大家来理解这一说法吗?此外,你如何看待自己的作品与爱尔兰文学传统的关系?

科尔姆·托宾:当你动笔的时候,纸页是空白的,它不是一面镜子。所以,如果你一动笔就开始思考自己与爱尔兰传统或其他任何传统的关系,那会非常愚蠢。

当我走上阅读之路,当阅读真正对我变得重要时,我读的是海明威和亨利·詹姆斯的作品。很快,我又读到了纳博科夫、索尔·贝娄和纳丁·戈迪默。不久之后,我又开始读博尔赫斯和加西亚·马尔克斯。我想各地的作家都是如此。你的阅读并不局限于自己国家的作家作品。

《萌芽》:你曾说过文学可以脱离国家的边界,因为作家已经想象了一个互相联通的精神世界。但你也曾在以往的访谈中提到,一开始觉得爱尔兰文学“闷”,周游列国之后,才意识到爱尔兰文学的伟大。那时你所说的爱尔兰文学的“闷”指的是什么呢?又为什么在遍览各国后会重新领略到其伟大呢?

科尔姆·托宾:我指的是寂寞的风景带来的无聊、性的负罪感、单恋,还有雨水。我是从叶芝和乔伊斯身上发现这些的,我在十几、二十来岁时对此并不感兴趣,直到后来才看到他们风格中的优点——他们的勇敢、他们所做的事情中蕴含着的纯粹能量。

《萌芽》:在你看来,国别文学的概念在什么意义上才得以成立呢?

科尔姆·托宾:我觉得你可以从爱尔兰作家的作品中找到共同的主题、迷恋、对风格的反映,但我不认为那就会成为“民族 / 国别文学”。不,我不认为这个概念是有效的。

无论他们如何计划或梦想,

接下来发生的事

总是出乎意料、凌乱不整的。

我对生活、道德上的这种凌乱不整

很感兴趣。

《萌芽》:你来自爱尔兰韦克斯福德郡的一个镇,你说过,从小镇离开才是你乡愁的来源,而并非离开一个国家,换句话说,你对故乡的体认建立在“小镇”的基础之上。爱尔兰作家的文学作品中不乏对小镇的书写,例如先前提到的威廉·特雷弗和科林·巴雷特的作品。对你来说,小镇的生态与城市有哪些不同,乡愁对你来说意味着什么?

科尔姆·托宾:批评家布莱恩·法伦(Brian Fallon)在关于爱尔兰画家托尼·奥马利(Tony O'Malley)的书中写道:“在一个乡村小镇里,每个人都认识你和你的家人,或者至少认识你;每一次死亡或出生都是一种集体事件,注定的轮回在教堂墓地结束,仿佛被宿命的蚕茧包裹着。这很难用言语表达,但却弥漫在这个狭小而紧密的世界里,能够被每个人感受到。即使小镇本身可能被抛诸身后,但留在你身上的某种烙印却将延续终生。”

我认为这是真的。没有一个小镇是一个单一的整体,小镇内部总是存在阶级之类的分歧。打算离开的人和将要留下的人之间也存在许多分歧。但小镇是一种小社区,你可以用一定的张力将它戏剧化——人们原本住得很近,几代人、兄弟姐妹都靠得很近,然后有人离开了。我的家人来自恩尼斯科西镇,我并不怀念那里。但我确实感受到了萦绕在记忆和失去中的复杂情感。我可以对它加以描写。

《萌芽》:在小说《布鲁克林》中,“故乡”一词的蕴意似乎是多元化的:小城姑娘艾丽丝一开始因为思念故乡爱尔兰而得了“思乡病”,却在突然回乡后生发出对布鲁克林的眷恋,以新的眼光端详故乡,故乡也就成了“异乡”。在你看来,心理意义上的故乡是否比地理意义上的故乡更确切?你是否也有过这种“故乡”与“异乡”互相置换的个人体验?

科尔姆·托宾:是的,我对反讽的兴趣和对原始情感的兴趣一样大。所以在《布鲁克林》中,“家”的概念不断变化,直到大家了然艾丽丝明显不属于任何地方,而这似乎还伴随着一些“自由”的意味。不过这并没有摧毁她。但当她在一个地方待久了,她就会变得习惯,而这并不是一个简单的过程,因为这意味着她对前一个地方的体验开始崩溃。反过来,这意味着她在那个别处的爱的经验也会崩溃,就像她的自我所经历的体验一样。这让作为小说家的我有了写作的素材。

《萌芽》:在《布鲁克林》中,女主角艾丽丝面临着留在家乡与返回美国、家庭责任与爱情义务的双重抉择,最终却因为结婚事实被发现这一偶然契机,做出了离开家乡、回到布鲁克林的决定。这一选择是那一代爱尔兰移民者的普遍现象,还是仅仅是人物的个人选择呢?一些读者从道德上批评艾丽丝的行为,我们都知道在文学中当回避道德审判,然而在互联网导致的思维同质化、信息茧房等因素的合力之下,如今读者的理解力似乎又倒退到了好人 / 坏人二元对立的模式之中,对此你是如何看待的呢?

科尔姆·托宾:这是一个很好的问题。是的,在很多领域,从宗教到哲学到电影到电视剧到政治家演说到社交媒体,都是有“好”有“坏”。而且人们觉得好与坏的分界很清晰。但在小说中,我们的工作就是用细腻的手法去操作、去戏剧化那些模糊的空间,那些永远无法完全明了的动机,那些复杂的、充满阴影的人物。

在小说中,我喜欢“漂流”。人物没有计划,也不做重大决定。事情就这样发生。一百七十多年来,爱尔兰几乎每个家、每一代都有人离开,年轻人也会移民。无论他们如何计划或梦想,接下来发生的事总是出乎意料、凌乱不整的。我对生活、道德上的这种凌乱不整很感兴趣。

《萌芽》:20世纪50年代,布鲁克林几乎是“美国移民大杂烩”的代名词,在《布鲁克林》中,你着重描绘了移民美国的爱尔兰人和意大利人群体,其中意大利家族里有各种类型的男性声音,似乎与你以往爱尔兰家族叙事中的“男性失语”现象形成了强烈对比,这是出于怎样的考虑呢?

科尔姆·托宾:事实上,我的一部关于爱尔兰家庭的小说,《石楠花绽放》(The Heather Blazing)里,主人公就是男性,我的许多短篇小说也是如此。《布鲁克林》则是以一个年轻女人的视角讲述的。确实,她遇到的男人来自一个充满男性的家庭,但本书并不以他们为中心。她才是。

《萌芽》:你曾在访谈中强调写作时留白和沉默的重要性,《布鲁克林》中的艾丽丝在与男友的交往中表现得感情内敛,与人打交道时也隐忍克制,你在心理描写中极少直接表露其心迹,选择这样的人物也有这方面的考量吗?或者说,这是某一代爱尔兰女性留给你的印象?

科尔姆·托宾:那不是我的写作方式。对我来说,角色并不“体现”任何东西,更不可能体现一代人。我不会因为一个理论而创造人物。小说的诞生是因为我的脑海中出现了一幅幅画面,这些画面最终变成节奏或旋律,于是我开始写作。人物是逐渐出现的,他们只代表他们自己。我想让《布鲁克林》中的艾丽丝做一个自然大方、自给自足的人。她很容易被呼来喝去,但人们信任她、喜欢她。她会很容易受到影响。在某些方面,她的感情几乎是半成品。她几乎是被动的。她作为一个不轻易做决定的角色出现。我开始对她在阴影中的生活感到舒适。

《萌芽》:《布鲁克林》在2015年被改编为同名电影,由西尔莎·罗南主演。影片中令人印象深刻的场景是,圣诞节聚餐的爱尔兰裔流浪汉唱起爱尔兰民歌,歌声回荡在教堂里,喧闹交谈着的人们霎时变得安静。这一情节将老一辈与年轻一代爱尔兰移民的故事交织在一起,似乎是电影中的一个小高潮。你如何看待这一改编?小说与影片中都出现了两代爱尔兰移民的交汇与对照,这样的安排有一些旁人未必能完全察觉到的考量或值得一提的背景吗?

科尔姆·托宾:是的,我想扩大这部小说的范围,表明这个故事是一场大运动的一部分。所以圣诞节的场景是为了把艾丽丝的故事放进一个政治和历史语境中。我觉得电影很好地抓住了这一点。

《萌芽》:电影通过视听语言进行创作,而小说通过文学语言进行创作,二者都是在真实与虚构间进行探索。你有什么喜欢的电影作品可以与大家分享?

科尔姆·托宾:1972年来到都柏林时,我走进了我认为的欧洲电影的黄金时代。我看了伯格曼的所有电影,然后是意大利电影——贝托鲁奇、安东尼奥尼、维斯康蒂,还有波兰斯基的作品。这些电影仍然是我的最爱。我可以一遍又一遍地看。

我感兴趣的是

把神话带入真实的时间,

伴随大量的心理细节,

找到一个叙事系统,

让一个可能

永远不再有机会说话的人开口,

所以它听上去

必须像玻璃碎裂的声音一样。

《萌芽》:在短篇小说集《母与子》中,你探讨了很多种母亲与儿子的关系,《借口》《三个朋友》《长冬》……在抛弃与被抛弃、遗忘与被遗忘、生与死之间,母子的微妙关系和幽微情绪组织起小说的脉络。一些作家会关注某一类特定人群,他们有着相似的特点,或是与作家个人经历相勾连。你也说过,其实很多时候都是从自己出发,书写自己。对你来说,母子关系除了你自己的所见所闻所感之外,它又在个体的生存处境中扮演着怎样一种至关重要的角色,以至于你要不断去书写它?

科尔姆·托宾:我写母子是因为母子关系不稳定,一定会改变。孩子们长大了,就要和父母分开。我对其中的戏剧性很感兴趣,但不是以任何常规的方式来处理。《母与子》中的各个故事不能一概而论。

《萌芽》:最近你比较关注的是哪一类人际关系呢?是否会把它写在下一部作品中?

科尔姆·托宾:我写了一部关于托马斯·曼的小说,名叫《魔术师》(The Magician)。这部小说更多的是对婚姻的描写,但也是对家庭和欧美漫长的20世纪的描写。一方面,我试图扩大我的写作范围;另一方面,我会专注于亲密的时刻和私密的细节。

《萌芽》:从关注一种人际关系到将其选择为写作对象,其中有什么写作技巧上的考量是需要新手们去注意的吗?

科尔姆·托宾:在动笔时,你每次都要做一个新手。如果依靠所谓的技术来写作,你就会失去小说所需要的原始性和直接性。

《萌芽》:在《名门》中,你重述了古希腊阿伽门农的家庭悲剧,但在你的叙述里,充满神祇与英雄的家族传说被描述为当代家庭的日常故事,家庭中的成员组成也沿袭了你多部小说中的惯常家庭模式——缺位的父亲、强势的母亲与失语的儿子。当时是怎么想到用这样日常的家庭叙事角度来重述这一古希腊悲剧的?有种说法是,现代视角相比于传奇式的创作,能够关照到更多面向,重塑与我们合拍的心理节奏,并最终重新让文本呈现出新的现实意义。你同意吗?这样特殊的家庭叙述模式在你的作品中屡次出现,安排男性成员的集体缺位与失语,是有什么特别的寓意吗?

科尔姆·托宾:缺位的父亲、强势的母亲、失语的儿子并非是我的发明。他们就在希腊文本中,就在莎士比亚的作品中。我所做的只是把神的力量从故事中抽走,写为《名门》。我之所以这样做,是因为这部小说不容神灵干预。小说其实是一种18世纪的形式,在这种形式中,机会、选择、意志、命运都是属于人类的东西。神不会进入那个故事。但我也不认为《名门》中的人物是日常的,他们有很大的政治权力和控制力。

《萌芽》:为了完成《名门》,你重读了埃斯库罗斯、索福克勒斯及欧里庇得斯的一些作品,在此基础上为人物定下基调,再进行一定的改编。一直以来,不少作家对神话原型进行文学重述,比如罗宾逊·杰佛斯和让·阿努伊曾将性作为首要动机,改编欧里庇得斯的《美狄亚》,阿尔贝·加缪的《西西弗神话》通过神话来传达生命之“荒诞”,那么你对神话进行改编的动机是什么?与先前的尝试又有何不同?

科尔姆·托宾:在希腊文本中,几乎没有关于俄瑞斯忒斯的记载,所以他成为了《名门》的中心。我想利用小说的手段,即近距离的心理研究,来戏剧化一个在原文中仅表现出轮廓的人物。我还想试一试声音,给克吕泰涅斯特拉一个声音,故事由她来讲述,不受干扰。写完《名门》之后,我还写了一个新版本的《安提戈涅》(Antigone),名叫《苍白的姐妹》(Pale Sister),把安提戈涅作为一个女人放在戏剧的中心。但在《名门》中,我更感兴趣的是俄瑞斯忒斯这个苍白无力、不善言辞的形象。

《萌芽》:2011年,你的作品《见证》(Testament)在都柏林戏剧节上演,首演便引发热议。报道为此剧拟出的标题是《圣母马利亚首次讲述她自己的故事》,圣母变成了一个充满怀疑、寻求帮助的女人。你后来将这个剧本改写成小说《马利亚的自白》(The Testament of Mary)。同样,在《名门》中,克吕泰涅斯特拉也从一个举着利刃复仇的恶妇变成了一个拥有“困顿和不确定的受伤的声音”的女人。对你来说,神话意味着历史真相、哲学真理还是某种人性真实?在你的期待中,文学的力量具备怎样的无可替代的意义?

科尔姆·托宾:我对那些热议不太了解,谢谢你让我知道。

我对于声音的处理很感兴趣——纯粹、赤裸、直接、第一人称的叙事。我曾在《一减一》(One Minus One)、《空荡荡的家》(The Empty Family)等故事以及第一部小说《南方》(The South)的某些部分中使用过。你可以称它为“第一人称断奏”(first person staccato)。我感兴趣的是把神话带入真实的时间,伴随大量的心理细节,找到一个叙事系统,让一个可能永远不再有机会说话的人开口,所以它听上去必须像玻璃碎裂的声音一样。这也是我在《马利亚的自白》和《名门》中的意图。

《萌芽》:我们采访过的复旦大学中文系教授戴从容曾将你的作品特征总结为“一切改变在看似走投无路的时候,最终都能被人们逐渐适应并接受……重要原因之一即周围的陌生世界远比想象中友善”。你是否认同她的这一评价?

科尔姆·托宾:不尽然。我并没有一个贯通的理论。所以某些书中的世界可能是陌生、荒凉的,另一些书中就不是这样了。

你寻找的

是闪光的图像、发亮的瞬间。

至于它基于什么或来自哪里,

几乎不重要。

《萌芽》:你是如何开始写作的,可以和大家分享一下吗?令你成为作家的契机是什么呢?

科尔姆·托宾:我刚开始写诗时,曾希望得到一些前辈诗人的帮助。后来我做了记者,从编辑那里学到了很多东西,还了解到你是为读者而写作的。

《萌芽》:作为创意写作课程的老师,能否介绍一下你平时的授课方式呢?

科尔姆·托宾:我已经多年不教创意写作了,但我的教学方式并不是把一种理论或一种处理作品的方式强加给学生,而是根据他们的写作方式,看能否通过讨论结构、语气、性格甚至句子来改进。

《萌芽》:你曾建议刚开始写小说的人将故事放置在真实的空间中,从记忆里提取细节并放到作品中。写作初学者往往从自己的经验开始写起,但有些人会在真实经历与发生过的生活细节上虚构故事与情感,有些人则会在想象构造的空间中放置真实的个人情感。对于这两种“真实的”叙事选择,你是如何来看待的呢?你如何做到平衡,而不至于损害文学写作的真正目的?

科尔姆·托宾:那样的建议我肯定只提过一次,甚至未曾提过。你确定我真的提过它吗?因为任何那样的建议都是糟糕的建议。

作家应该做他们喜欢的任何事,包括写另一个国家、另一个世纪、另一种感觉。你带入作品中的是你自己的语气、你自己的基因。当然,文学写作的真正目的是找到一种风格,使神秘、陌生以及清晰、事实、自传内容得以共存。你寻找的是闪光的图像、发亮的瞬间。至于它基于什么或来自哪里,几乎不重要。

《萌芽》:在你的写作中,你似乎更加强调和关注“个体”,注重向内探索的力量,你是如何在大事件中选取个体,并通过个体来表现大事件的?

科尔姆·托宾:这样的区分过于简单和笼统了。我的小说《石楠花绽放》的确是以社会为中心;《马利亚的自白》是关于基督教的源始;《黑水灯塔船》(The Blackwater Lightship)和《夜的故事》(The Story of the Night)这两部小说也涉及社会。

《萌芽》:当代的小说文本往往要求刻画出丰满、无法轻易被定义的人物形象,这是否也是当代文学作品与传统经典或类型化写作的不同所在?

科尔姆·托宾:我认为当代文学有许多表现形式。比如艾丽丝·门罗的故事,在某些方面与简·奥斯丁的小说很接近。我认为当代最好的英国小说家是泰莎·哈德利(Tessa Hadley),她的小说植根于19世纪。

《萌芽》:你的很多作品似乎是在所见所闻甚至亲身经历的基础上改编而成的,马尔克斯在写《一件事先张扬的凶杀案》时,曾考虑过将非虚构素材应用到小说中可能带来的伦理纠纷,对此你怎么看?

科尔姆·托宾:我的大部分书其实是基于想象写成的。小说《诺拉·韦伯斯特》(Nora Webster)里倒有一部分是依据实事写的,另外有些故事也是。

我没有为伦理纠纷费过心思。写一本书已经够难了。

《萌芽》:你出版了很多作品,一般你会花多长时间准备和开始一本书的创作?你曾说过,作家拥有两种人生,无论物质上多么富裕,内心必须是贫穷的,这里的“贫穷”应当如何来理解?

科尔姆·托宾:一部小说进入脑海需要几年的时间。每一次,你都是独自在房间里开始动笔的。眼下什么都没有,你必须做出点什么来。“富有”或“贫穷”这样的词是帮不上忙的。你必须工作,而且必须每天工作。

《萌芽》:你说过你有读诗的习惯,通过诗来了解世界上正在发生什么。这是否与诗歌的本质相悖?以2020年诺贝尔文学奖得主,美国诗人露易丝·格丽克做例子,你曾评价她的诗歌“开辟了一个荒凉的空间”,把世界描绘成苦难与奇迹之间的挣扎,而诗歌本身也是格丽克在自己的想象中挣扎的结果。所以,你是通过在新的诗歌语言中感受新的经验、发现新的时代精神来了解世界的,还是说,你更加偏好能够反映现实的诗歌作品?

科尔姆·托宾:什么是现实?露易丝·格丽克成为诗人的历程微妙而又严谨。她一直在寻找一种语调,从而反映她自己对世界的体验。她不写人性,她写的是自己,是来自心灵、来自感性的诗歌。她的张力和探索性的语调为她的诗带来了一种陌生的丰富性。我开始体验她如何看待这个世界。我开始居住在她的短语、她的句子、她的诗节形式中。她的作品赋予个人(the individual)而非自我(the ego)以特权。我从她身上学到了很多。

《萌芽》:这些年来你的阅读趣味是否有了改变?

科尔姆·托宾:我会回到同样的书:亨利·詹姆斯、约瑟夫·康拉德、简·奥斯丁、乔治·艾略特、詹姆斯·乔伊斯、W.B.叶芝、伊丽莎白·毕肖普的作品。

《萌芽》:去年11月你参与了中欧国际文学节的线上文学对谈,这场全球疫情是否也在某些方面改变了你的生活与创作?

科尔姆·托宾:是的,这场流行病改变了我的生活。当它开始的时候,我才写了大约25首诗,是在近20年的时间里慢慢创作的。现在我大约写了70首了。这意味着,在疫情的11个月里,我写了45首诗,有时整天都在写诗。这些诗将被编入一本书,明年出版。

《萌芽》:位于亚瑟岛15号,建于1775年的房子曾是著名作家詹姆斯·乔伊斯和他姑妈的家,而这里也是乔伊斯的短篇小说《死者》(收录于《都柏林人》)的背景,当地人则称它为“死亡之屋”。据《卫报》报道,都柏林市议会批准将这所房子改造成旅馆,对此你提起上诉,认为这将摧毁爱尔兰文化史的一个重要部分。在你看来,物质文化是如何参与到精神文化之中的?

科尔姆·托宾:自从乔伊斯写下《死者》这个故事后,这栋房子的内部结构就一直没有变过,现在正逐渐朽坏。乔伊斯的作品是爱尔兰的伟大成就之一。为什么要破坏房子的内部结构呢?我觉得,如果你在一座城市生活了几十年的话,它的力量就取决于能如何唤起人的情感和记忆。这样一来,物质就能进入精神。我以此为基础提出了抗议。

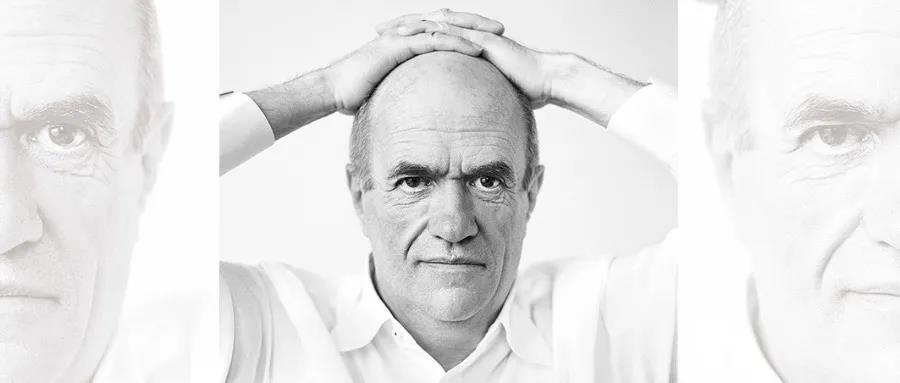

爱尔兰当代著名作家,自1990年发表处女作小说《南方》以来,已出版九部长篇小说,两部短篇小说集,多部戏剧、游记、散文集。其中,《黑水灯塔船》(1999)、《大师》(2004)、《马利亚的自白》(2012)入围布克奖决选名单,《大师》获2006年度都柏林国际文学奖,《布鲁克林》获2009年度英国科斯塔最佳小说奖。2011年,英国《观察家报》将他选入“英国最重要的三百位知识分子”;同年,获得爱尔兰笔会文学奖。《名门》(2017)是托宾最新一部长篇小说。他将于2021年9月出版下一部小说《魔术师》。 目前,托宾在哥伦比亚大学担任英文与比较文学系教授,自2017年起同时在曼彻斯特大学担任校监。他在纽约和都柏林两地居住。