以新冠为时代背景的文学——2020年意大利文学综论

内容提要 2020年,以新冠疫情为时代特征的意大利,尚未产生具有代表性的新冠文学作品,观察和零碎记录为主,日记和随笔居多。小说以消遣性、回归性为特征,对家庭、历史、生活、场所的观照成为主要关注点;文化爱国主义得以有意识的张扬;但疫情的破坏性所引发的悲观情绪激发了暮色文学论调的出现,与乐观主义的希望文学形成鲜明对比。

关键词 意大利年度文学研究 新冠文学 消遣性 回归性 文化爱国主义

2020年新冠疫情在全球爆发,对意大利国家卫生系统和公共管理制度提出了巨大挑战,也给国民精神和思想带来巨大冲击,新冠已经成为一个时代的特征。这一年的意大利文学创作,正是在这样的背景之下展开。近距离观察新冠时代的意大利文学,既是对这一特殊年份的记录和存档,也为通过他国文学反观我国文学面对罕见的同一语境所表现出来的特点研究提供了参照。

一、疫情下的疾病与灾难书写

虽处在新冠时代,各类媒体每天充斥着对国内外新冠的报道,意外的是,真正有代表性和影响力的与新冠有关的文学作品并未出现。作家们主要以记录和观察为主,日记和随笔成为常见的写作形式。

随着疫情在意大利全面爆发,意大利作家联盟组织了一次活动,邀请全世界的作家书写疫情日记(Diario in Corona Virus),发表在意大利作家联盟的网站上。从3月16日开始,持续13周,共有九百多位作家参与,其中包括意大利的大部分知名作家,甚至如马拉伊尼(Dacia Maraini)这样的前辈,以及国际诸多作家、诗人和学者,我国的作家邱华栋和笔者也受邀参与了写作。意大利作家联盟表示,意大利作家尽管没有解决疫情的实际办法,但至少可以重新考虑和质疑他们的西方社会。来自全世界的疫情日记,有的是对现状的忠实记录,有的是思想的阐发和反思,都将成为新冠时代珍贵的史料。

以个人名义出版疫情随笔集的有《质数的孤独》的作者保罗·乔尔达诺(Paolo Giordano),他写作的《新冠时代的我们》(Nel contagio)对新冠的蔓延和意大利人的行为观念进行了反思,认为行动上的延迟与思想上的偏见是造成悲剧的主要原因。他也表达了担忧,即当疫情结束时,人类所熟知的一切都将化为乌有,而实质上什么都没有改变。

2020年,以新冠为主题的小说十分少见。更多的时候,是作家在作品中含蓄影射新冠疫情。洛雷达娜·利佩里尼(Loredana Lipperini)的《夜幕降临》(La notte si avvicina),2016年动笔,恰在2020年出版,颇有意味。该书以2008年经济危机下的流行病为背景。随着瘟疫的蔓延,村庄沦为地狱,充满不安、恐惧、愤怒,罪恶在疾病中体现。早期的疏忽大意和人与人之间的漠不关心,是这场瘟疫爆发的原因。该书对新冠的蔓延也不乏启示。小说以同心故事结构、哥特式的氛围和近乎幻想的语言风格而广受评论界称道。

也有作品通过讲述与疾病抗争的故事衬托疫情中的人生百态。帕特里齐娅·布萨卡(Patrizia Busacca)的《哥特式的母亲》(Madri gotiche)讲述了女人与疾病所进行的斗争、与不公和沉默的对抗。作家以理性但充满感情的方式探讨了一系列主题:疾病、爱情,母女矛盾,以及由疾病引发的社会歧视等等,略带讽刺意味的悲剧让人不时联想到新冠感染给人带来的灾难。《大大的我》(Il grande me)是安娜·朱里科维奇·达托(Anna Giurickovic Dato)的处女作。西莫内病入膏肓,回到阔别多年的米兰,和他的三个孩子相聚,想用剩下的时间来弥补过去的错误,并向孩子们坦露了多年前的秘密。对女儿卡拉来说,这是解锁痛苦回忆的开始,但也是和父亲最后的相处机会。作家用直接而紧迫的散文笔法描述了卡帕切一家的痛苦和绝望,描述了普通人与绝症作斗争的真实细节。除此之外,评论还关注作家理性与感性交织的自我剖析方式和高超的对话技巧。达尼埃莱·门卡雷利(Daniele Mencarelli)的《人人都要求拯救》(Tutto chiede salvezza),回顾了自己精神失控后被送到精神病院接受TSO治疗,和室友一起度过一周强制禁闭的往事。学界认为,他将诗词的密度和可塑性融入小说,扫视了精神疾病的黑暗和社会边缘的痛苦与不安。小说用一种严酷、简单的风格叙事,传达出对他人苦难的深切同情。

有几部作品虽不涉及新冠,但对人类脆弱而孤独的整体状态的描绘,形成了与新冠语境的共振。斯特凡诺·科尔贝塔(Stefano Corbetta)的《沉默的形状》(La forma del silenzio)是对孤独进行观照的小说,讲述的是先天耳聋的莱奥在被送到米兰特殊学校以后十九年的人生。沉默成为一种声音,诉说了人间最深层次的冷漠与孤独,提醒我们社会仍缺乏包容,暗示了人与人之间普遍的沟通障碍。这是科尔贝塔的第一部长篇小说。安东尼·卡鲁阿纳(Anthony Caruana)的《不透明的轮廓》(Contorni opachi)始于一个神秘的电话,讲述奥古斯托和两个女人的爱,构建了一个不和谐的家庭画面,展示了人物最原始和最不安的内心图景,在激情和矛盾中,揭示出人类的孤独、破碎和仇恨,对当前意大利社会的分裂和自私有警示意义。罗伯托·米基利(Roberto Michilli)的《冰海的诱惑》(La sirena dei mari freddi)以娴熟的叙事架构,讲述一个抑郁的女子和一位神秘老教授相遇的故事,在强烈的心理色彩中,展现了人微妙的情感,表现了社会环境对异类的排斥和人与人之间的疏离,这正是人们需要警觉的现状。老作家对文字有独到的把控力,书中翻译大量外国经典作家的文字堪称精品。

新冠疫情的蔓延让意大利人对生活的不确定性和命运的无常产生了共鸣。加布里埃莱·佩杜拉(Gabriele Pedullà)的短篇小说集《幸运饼》(Biscotti della fortuna)以随机和虚幻为基调。在这样的叙事策略下,作家精心安排了八个故事,在多重隐喻中呈现人类命运的不可控和世界的紊乱。佩杜拉擅长扭转故事的焦点,展开长长的铺垫,谜底和主旨在最后才慢慢揭示。这部小说非常巧妙地应和了意大利当时的国民情绪,受到诸多关注。

在疫情逐渐恶化的形势下,意大利实行了居家隔离政策,文学的消遣功能前所未有地凸显出来,反映出居家隔离特有的阅读和写作旨趣。在所有的文学门类中,悬疑类作品最受欢迎,优秀的作品大量出现,形成井喷之势。

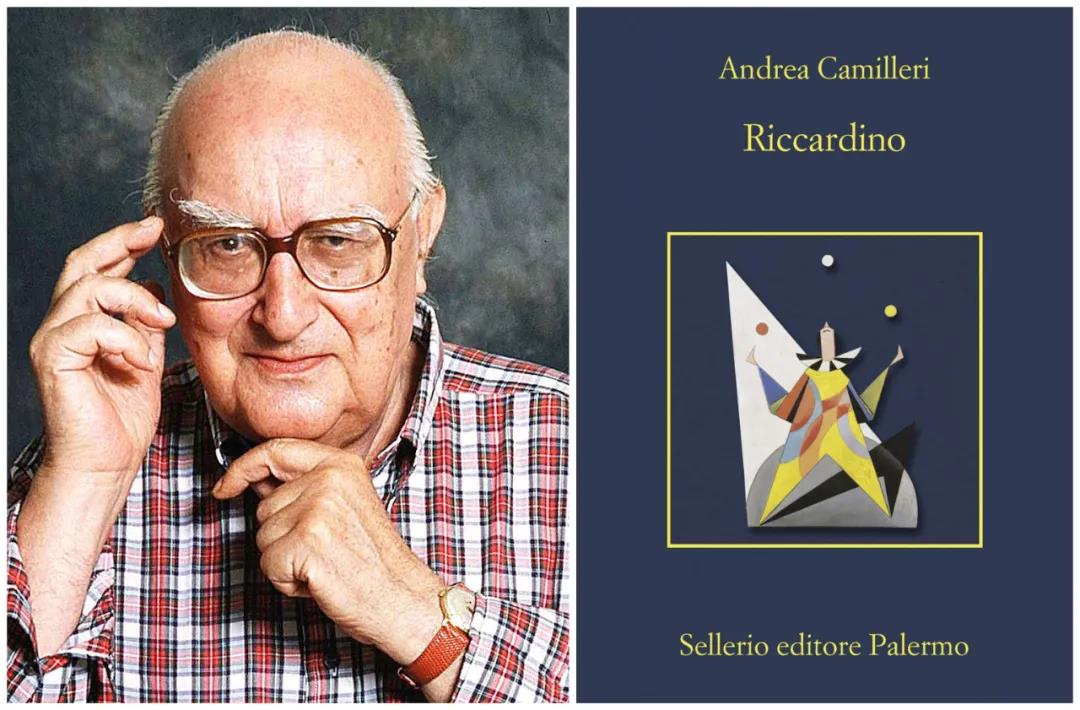

《里卡尔迪诺》(Riccardino)是老作家安德烈·卡米雷利(Andrea Camilleri)的遗作,是他塑造的侦探蒙塔尔巴诺处理的最后一个案件,讲述的是里卡尔迪诺的凶杀案,依然和黑手党、教会、毒品相关,但主题指向了回归家庭。作家从1994年开始创作蒙塔尔巴诺侦探系列小说,获得巨大成功,并使西西里成为一种生活哲学的象征,对于西西里来说,卡米雷利已经是西西里文化遗产的一部分。安东尼奥·曼齐尼(Antonio Manzini)是卡米雷利的学生,2016年开始创作罗科系列,塑造了意大利最成功的警察形象之一。《爱情啊爱情》(Ah l'amore l'amore)是他“废柴”警察系列的新作。警察罗科受伤住院接受肾切除手术,院内有病人因手术中输血失误而死,感觉蹊跷的他带着病友一起展开了调查。小说充满微妙的幽默感,叙事流畅。朱塞佩·阿洛埃(Giuseppe Aloe)的《给哈根巴赫妻子的信》(Lettere alla moglie di Hagenbach)中,国际知名犯罪学家弗莱舍曼患有初发性阿尔兹海默症,在一起命案中得知著名作家哈根巴赫失踪的消息,哈根巴赫写给妻子朵拉的信成为重要线索。他开始醉心寻找作家的踪迹,也在寻找自己。这是阿洛埃的第六部小说,他的《欲望的逻辑》(La logica del desiderio)曾入围2012年斯特雷加奖,而这次的作品,虽说是黑色心理小说,却也体现出一种从未有过的甜蜜风格。毛里齐奥·蓬蒂切洛(Maurizio Ponticello)的《马尔蒂娅·巴西莱的真实故事》(La vera storia di Martia Basile)灵感来自有关巴西莱的真实事件。巴西莱是文艺复兴和巴洛克时代的女性典型,也是女性抗争至死的伟大象征,她的故事打破了女人有原罪的传统规训。小说既叙述了她痛苦而令人窒息的生活,也表现了她不惜一切掌握自己命运的坚强和骄傲。西班牙统治时期的那不勒斯王国是小说的另一主角,它的所有矛盾、传统、信仰和苦难都交织在一起。古代方言的使用赋予了作品以独特的韵律感。

安德烈·卡米雷利与《里卡尔迪诺》,图片源自Yandex

二、回归的文学

突如其来的新冠疫情让意大利社会一度陷入混乱,伴随着医疗挤兑,死亡人数攀升,经济停摆,原本纷争不断的意大利政府内部不得不将注意力转向疫情的防控。疫情成为意大利大部分人唯一的关注,所有的浮华都变得无意义,人们被迫放慢脚步,开始重新关注过去不曾关注的,重新开始珍惜过去忽略很久的东西,体现在文学上则表现为回归性:回归家庭,回归历史,回归生活本身。

1.回归家庭的作品

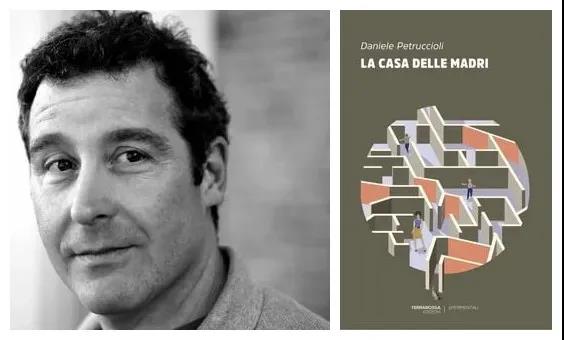

莉萨·金斯伯格(Lisa Ginzburg)的《亲爱的和平》(Cara pace)是一部女性成长小说,而这个成长是从家庭破裂中开启的。两姐妹的童年和青春期在被遗弃的痛苦和空虚中度过,从巴黎到纽约再回到罗马,她们努力成长,用尽全力填补儿时的缺憾,并慢慢学会保护自己和保护别人。作家试图表达,在家里卸下防卫的盔甲是一种自由的姿态,可以给人新的认识和充分的和平。评论界认为这是一部“发光”的小说,作家一路穿过情感迷雾,深入家庭中,辨析很难分清对错的紧张关系,没有隐藏孤独和悲伤,却有平和的美感。但也有批评指出,小说不过是描述了远离普通人的中上层社会的无病呻吟。作品之所以一出版就受到文坛和学界的强烈关注,部分原因在于作家家族的光环。达尼埃莱·彼得鲁乔利(Daniele Petruccioli)的《母亲们的家》(La casa delle madri)探索了失衡的家庭关系中蕴含的微妙平衡。母亲是一个富有和勇敢的女权主义者,生下的双胞胎中埃内斯托有先天性疾病,而另一个孩子埃利亚从小背负父母无意中强加的责任,最终导致了悲剧。作家以精致迷人的语言讲述着痛苦而漫长的成长过程,那个房子里的爱、焦虑、归属、逃避和死亡,促使那些意识到亲子关系困难的人诚实地面对自身的问题。近年来意大利文坛很少关注有教养的中产阶级家庭,2020年却接连出现这一主题的作品,可以说是弥补了这一遗憾。

达尼埃莱·彼得鲁乔利与《母亲们的家》,图片源自Yandex

多娜泰拉·迪彼得兰托尼奥(Donatella Di Pietrantonio)的《南城》(Borgo Sud)是一部广受关注的小说,某种程度上因为这是她《归来》(L’armminuta,2017)的续集,尽管情节有些不一致。作品以意大利南部传统的渔港为背景,聚焦母女关系,讲述被遗弃的两姐妹截然不同的人生。阿德里安娜被塑造得非常成功,她野蛮、粗糙、自私,满口谎言,对自己的孩子充满爱,以自己的方式靠近家人。作家以温暖而浅吟低唱的情感,写出了一部紧张而亲密的小说。评论界对其褒贬不一,有的认为叙事水准不如前一部,情绪也不如前一部饱满。另一位女作家韦罗妮卡·加莱塔(Veronica Galletta)的处女作《诺曼群岛》(Le isole di Norman)书写年轻女孩埃莱娜试图通过重游诺曼群岛以重组离家出走的母亲的过去,这不可避免地将重现她的童年创伤,但也因此让她卸下因为遗忘而导致的负疚感和缺憾感,重拾生命的意义,从而达到自我拯救。作品叙事风格轻盈,故事在过去和现在之间流动,在沉默、思考和简短的对话之间飘移,读来回味无穷。聚焦亲子关系的还有亚历山德拉·萨尔基(Alessandra Sarchi)的《安东尼娅的礼物》(Il dono di Antonia)。

2.回归历史的作品

安东尼奥·斯库拉蒂(Antonio Scurati)完成了有关法西斯主义和墨索里尼四部曲的第二部——《M——天选之人》(M. L'uomo della provvidenza)。第一部《世纪之子》(M.Il figlio del secolo)在2018年出版即获斯特雷加奖。在第二部中,斯库拉蒂沿袭其虚构和历史重读相结合的创作风格,再现1919至1932年的意大利风云。这是墨索里尼的权力上升时期,也是法西斯主义逐渐高涨时期,作家大胆分析了法西斯主义构成的社会要素以及墨索里尼起的作用。意大利在利比亚的殖民主义历史并不为普通读者所了解,而作家有较为详实的披露。当然,作家在描述历史人物时虽竭力保持客观性,但其中也不乏极具个人化的色彩和表达。学界同时也认为,作品对法西斯主义构成要素的分析远未更加深入,而是过于浮在表面。

和斯库拉蒂的大人物视角不同,不少作家选择了家庭史诗或个人史诗与历史重叠,从而管窥历史。克劳迪奥·潘扎沃尔塔(Claudio Panzavolta)的《从远方回到过去》(Al passato si torna da lontano)有一个副标题——“一个意大利的故事”,作家写的是罗马涅地区法恩扎附近一个普通家庭的故事,记录的却是意大利二战以来深刻的变化、国内的分歧和法西斯主义对信仰的利用。书中阿妮塔亲眼目睹母亲被法西斯枪杀,此后和父亲一起照顾家人,度过艰难岁月。学界对小说“小视角大历史”的表现形式、蒙太奇手法的巧妙运用给予了高度评价。题材类似的作品还有萨布丽娜·拉古奇(Sabrina Ragucci)的《同一个世界》(Il medesimo mondo)。另一部特色鲜明的小说是雷莫·拉皮诺(Remo Rapino)的《邦菲利奥·利博里奥的生平、死亡与奇迹》(Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio),这是作家借邦菲利奥·利博里奥之名给父亲立传,并勾勒意大利近八十年的历史。利博里奥介于经典的乡村傻子和聪明的疯子之间,在笑泪交织的失败和复仇中度过1926至2010年这一生的时光,读者所熟知的历史也由此通过变形的镜头被观察,从而超越时间,有了形而上的维度。这是一部有声音的小说,善用讽刺,使用俚语、阿布鲁佐方言和自创的语言(书末附有词汇表),给读者带来感动和笑声,也引发思考。

《M——天选之人》与安东尼奥·斯库拉蒂,图片源自Yandex

3.回归生活的作品

很多作家开始专注于对生活本身的观察,还原不同人群、不同人生阶段的生存状态,描述人们所面临的困境或者出路。

阿莉切·乌尔乔洛(Alice Urciuolo)的《崇拜》(Adorazione)通过少女埃莱娜之死和朋友们的反应,探讨典型的青春期问题,如性冲动、暴力、怀疑、叛逆与狂热,同时对植根于家庭和群体中的法西斯主义进行了揭示。埃莱娜的死对每个人都有不同的意义,既与他们的个人经历相关,也与极端的情感关系和教育相关。爱、温柔、欲望与控制、屈辱和暴力被混为一谈。乌尔乔洛是青少年系列剧《羞耻》意大利版(Skam Italia)的编剧,小说的风格也带有即时和电影的特点,对话丰富,描述极少。阿莱西奥·福尔焦内(Alessio Forgione)的《少年时代》(Giovanissimi)是一部男性的成长小说,聚焦青少年的空虚和痛苦。14岁的马尔科和父亲住在那不勒斯,母亲离家出走,成为他无法愈合的伤口。他内心的愤怒和空虚在足球的梦想中得到缓解,又在女友和伙伴们中体会了激情与迷茫,表现了青少年在特有阶段被家庭遗忘、被世界忽视所感受的失望与创伤。

马尔科·阿尔比诺·费拉里(Marco Albino Ferrari)的《我的陌生人》(Mia sconosciuta)是一部生态小说,带有一定的自传性。一个热爱自由而悲伤的女人喜欢音乐和阿尔卑斯山脉,在40岁时生下孩子独自抚养,远离她出身的富裕家庭,最后在勃朗峰找到了幸福,那里也成为教育孩子最好的所在。小说将冰川、树木、天空和各种植物描绘得非常动人,与对母亲的爱和对生活的热情融为一体。著名生态作家保罗·科涅蒂(Paolo Cognetti)大力推荐该作品,认为它已经达到了这一流派的巅峰。

三、文化爱国主义的张扬

意大利新冠时代的一个重要特征,是民众对政府和公共健康机构的质疑不断和焦虑情绪的蔓延。如何提高民族凝聚力,重建信心,进而团结一致,更有效地控制疫情,成为媒体和文坛讨论的热点。旅游业受创,使人们开始质疑文化活动的必要性,甚至质疑意大利文化本身。而文化是构成意大利GDP的一大份额,其重要性不言而喻。教育和文化如何以更令人信服的方式回应这些质疑与焦虑,形成文化爱国主义的表达形式?作家们试图将触角伸向意大利引以为豪的文艺和文学,重拾意大利文化符号,重现城市文化,唤起民众对意大利民族文化的认同和爱国热情。我们看到了比较典型的两种方式:

首先是文化纪念。

2020年适逢拉斐尔逝世500周年。3月5日,纪念拉斐尔的特展在罗马的奎里纳莱博物馆(Scuderie del Quirinale)开放了三天便因疫情闭幕,后在6月2日重新开放两个多月。思考的空间打开,读者得以反思新冠时代的艺术和文化遗产,也反思社会撕裂可能带来的恶果。2020年是文艺复兴诸多艺术家杰作从战火中被抢救出来以后的第76年,斯特凡诺·斯坎萨尼(Stefano Scansani)的小说《战争中的拉斐尔》(Raffaello in guerra)讲述的就是这样一个历史片段。1944年一个夏夜,艺术界爱国人士冒险收集了博洛尼亚国家美术馆中拉斐尔、乔托等艺术大师的真迹,成功越过了德国人的防线,避开了盟军的轰炸。作家在小说中塑造了一个令人窒息的黑夜世界,也再现了艺术对抗战争的场景。

但丁作为国民诗人,是民族文化的标志,也是汇集民族凝聚力的核心形象之一,在疫情时期尤显突出。2020年,意大利政府通过决议,将每年的3月25日设为但丁日(Dantedì),以迎接2021年但丁逝世700周年。朱利奥·费罗尼(Giulio Ferroni)的《但丁的意大利——〈神曲〉之旅》(L'Italia di Dante.Viaggio nel paese della 'Commedia')、亚历山德罗·巴尔贝罗(Alessandro Barbero)的《但丁》(Dante)、阿尔多·卡祖洛(Aldo Cazzullo)的《重见群星——但丁,创造意大利的诗人》(A riveder le stelle. Dante,il poeta che inventò l'Italia)这三部突出的非虚构作品,成了2021年但丁纪念活动的预热。

格拉齐娅·普尔维伦蒂(Grazia Pulvirenti)的《你不会画我的眼睛》(Non dipingerai i miei occhi)深入艺术内部,彰显20世纪的意大利文化。让娜·赫布特恩(Jeanne Hébuterne)是意大利著名表现主义画家阿梅代奥·莫迪利亚尼(Amedeo Modigliani)的搭档和模特。但鲜有人了解这位女艺术家。莫迪利亚尼的表现主义艺术以及两个孤独灵魂的故事,带读者走进艺术创作的过程中,唤起读者对意大利文化本身的自豪与激情。

其次,以城市为基点进一步挖掘对意大利文化特质。

保罗·钱皮(Paolo Ciampi)的《佛罗伦萨王》(Il maragià di Firenze)是向佛罗伦萨致敬的作品。1870年,印度王拉贾拉姆·楚特拉普提(Rajaram Chuttrapputti)在欧洲旅行途中来到佛罗伦萨,被这座城市的美所吸引而驻留,却因染病长眠于此。当时作为首都的佛罗伦萨排除偏见和猜忌,为他举行了印度教的葬礼。此书是佛罗伦萨和印度之间思想、记忆、想象的交流记录,也是佛罗伦萨平等、多元文化的一个缩影。作家语言精练,有蒙塔莱(Eugenio Montale)之风。马西莫·罗夏(Massimo Roscia)的《埃姆先生让人头疼的案子》(Il dannato caso del signor Emme),情节简单古怪。埃姆先生曾被《纽约时报》称为“半世纪以来意大利最杰出的记者和小说家之一”。前记者卡拉和双胞胎儿子以一辆改造过的旧校车为家,开始旅行,寻找埃姆先生的信件、物品以及被教廷删除的作品,重建他的生平,恢复他的尊严和名誉,在真实和虚构中呈现出意大利各城市独特的风貌。玛尔塔·巴罗内(Marta Barone)的《淹没的城市》(Città sommersa)始于玛尔塔偶然发现一份已故父亲的审判文件,这似乎为她打开了一扇窗,让她去了解父亲的过往以及20世纪70年代动荡的都灵,书中充满了微观历史和宏观历史的交织、敏锐精确的观察与表达。作者并不急于评判,而是在记忆中搜索、分析和验证,让读者产生强烈的在场感,对意大利文化也产生了强烈的认同感。

四、悲观与乐观共存

1.暮色文学的到来

疫情带来的悲观情绪真切表现在文学创作中,部分作家对意大利的未来感到担忧,认为意大利乃至西方开始进入黄昏,遂以更为冷峻的笔调,写出一批反乌托邦的,或预示黑暗未来的作品。

奥雷利奥·皮卡(Aurelio Picca)的犯罪小说《罗马最大的罪犯曾经是我的朋友》(Il più grande criminale di Roma è stato amico mio)以罗马20世纪60年代真实的人物为主人公。劳多维诺曾让罗马乃至意大利闻风丧胆。作家深入到邪恶的黑暗中,构建了这个人物的暴力、孤独与绝望。这也是一部存在主义的小说,反思人性的傲慢,展示生活的空虚和无意义。安杰拉·韦基奥内(Angela Vecchione)的《广场》(La piazza),将罪恶之地设置在上世纪80年代的那不勒斯,彼时彼地黑社会猖獗,罪恶横行。小说讲述了一个在暴力中长大的女人的故事。广场成为一个隐喻,每个人在混乱中生活,但每个人都将选择自己的方向。山德罗·弗里齐耶罗(Sandro Frizziero)在《浸没》(Sommersione)中让读者沉浸在威尼斯潟湖岛的沼泽,以第二人称讲述了一个佚名老渔夫的故事。这是一个令人发指的角色,无情而清醒,否定人类社会的价值,不求希望,亵渎是他唯一的祈祷方式。而岛上的居民也在诅咒和虚伪中继续生活。整个小说弥漫着微妙的讽刺,在幻灭中留下一个世界的轮廓,那是绝望和无序的存在,没有未来,只有下沉。

和这种隐喻性作品相比,也有一些写实性作品表达了对未来同样的担忧。达尼埃莱·列利(Daniele Rielli)的反乌托邦小说《恨》(Odio)中,马尔科是个年轻的天才,意识到人类已经进入一个技术时代,于是创立大数据公司,推出一个新设备,可以揭示人类心灵的黑暗。作家描绘了一个快节奏的、起伏的、充斥着各类软件和数据的时代,欺骗、暴力、诱惑、权力伴随着仇恨蓬勃生长。

近年来,除了内西(Edoardo Nesi)之外,鲜有作家深入到意大利家族企业,从当局者的角度进行观察。2020年出现了一部这一题材的优秀作品,即阿尔贝托·阿尔贝蒂尼(Alberto Albertini)的《没落阶层》(La classe avversa)。小说以被迫回家继承产业的诗人的视角,描绘了家族企业的没落和科技时代的到来。当管理先进、竞争力强、注重利润最大化的企业逐渐取代家族企业,这是否意味着冲突能够消解,规则变得简单?作家对此持悲观态度,认为这不过是另一种危险时代的到来。

2.文学中的曙光

有不少作家以更为乐观的态度,思考应该成为怎样的意大利人,以及如何面对新的未来。玛丽亚·丽塔·帕尔西(Maria Rita Parsi)的《儿子,被叫做耶稣的斯捷潘》(Stjepan detto Jesus, il figlio)是从一个孩子的视角看待现实。斯捷潘是巴尔干战争中一个塞尔维亚东正教士兵强奸穆斯林妇女之后生下的孩子。因为是被敌人羞辱的后果,母亲不能爱他,也不能恨他,于是选择了抛弃,而父亲一直在监狱里。九岁时知道真相的孩子决定去找妈妈,和他在一起的只有他的狗和相机。小说表现了被战争摧残的受害者为了生存而具备的难以置信的勇气。作家也用简单而温情的笔调,让人们更关心他人,更慷慨、公正、人道。在当今疫情肆虐的环境中,这显得尤为珍贵。吉安·阿尔图罗·费拉里(Gian Arturo Ferrari)一直是意大利出版业的核心人物之一,2020年开始小说创作。他的《意大利男孩》(Ragazzo italiano)中,主人公宁尼属于二战后出生的第一批孩子,一生跨越了工业革命、社会民主运动等意大利发展时期,经历了一个个严酷、贫穷、焦虑、繁荣的时刻。小说用孩子般清澈的声音,让读者看到了孩子在儿童、青少年和成年三个阶段的成长以及与之相伴的意大利历史,表达了创造一个美好世界的愿景。《在我们之前》(Prima di noi)是乔治·丰塔纳(Giorgio Fontana)的一部雄心勃勃的复调小说,在近九百页的篇幅中,圣托里一家四代的生活变迁经历了意大利从第二次世界大战到战后重建复苏再到全球化的各个历史时期。可以看到,对意大利当代史的书写并非作家的要旨,他所关注和追问的,是面对已经腐坏的遗产、父辈的错误,现在的我们该如何摆脱或纠正。而答案在新世纪的声音中,在每个人的生活里。

结 语

2020年的意大利文坛因新冠疫情的大背景而有了与以往不同的特征。文学的消遣性受到市场的青睐,回归的文学成为作家们共同的写作方向,对意大利现状的关注也使作家对文化爱国主义有了新的理解和写作尝试,让作家对意大利的未来有了不同的表达。

总的来说,这一年从文学生产的产量上来看是丰硕的,质量上也不乏佳作,作品或题材厚重或手法新颖。但是,在新冠文学主题作品中,文坛尚未出现一部有震撼力的大作,这在如此特殊的年份显得有些异样。这是否意味着作家缺乏批判的勇气和担当?抑或是像笔者所采访的作家加布里埃莱·迪·弗龙佐(Gabiriele Di Fronzo)所说,是因为作家们尚需带着更审慎的态度在疫情结束后写作,以免产生错误的判断?而更多的作家或许是像加布里埃莱·佩杜拉(Gabriele Pedullà)向笔者所表示的那样,已经开始了相关主题的写作。让我们拭目以待。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第4期,“年度文学研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)