糖匪:文学本身大过我们目前的想象和定义,我想再往前走走

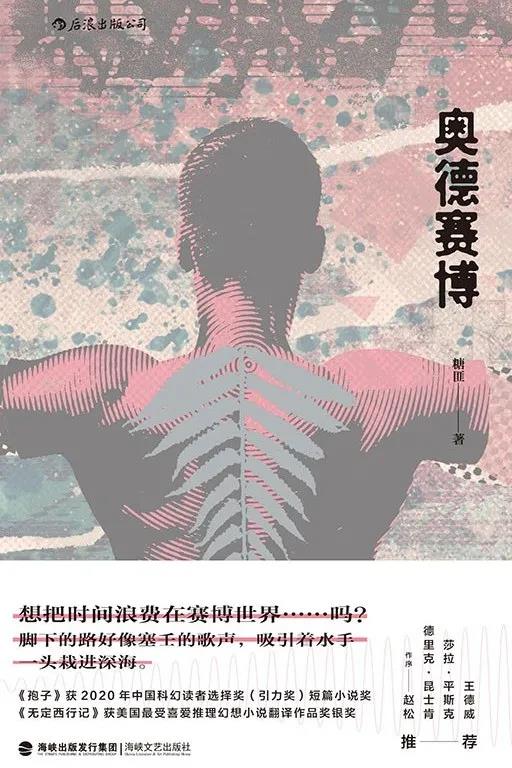

《奥德赛博》是科幻作家糖匪最新的小说集,评论家何平在评价这本小说集时说:“糖匪的小说很难用既有概念和审美规定性框定,她的小说涉及到当下科幻文学诸多公共母题,但她征用这些母题并不是谋求一张进入到科幻文学俱乐部的通行证,而是文学与时俱来的对未来世界人的命运和可能性的好奇心,当然也包括对未来的不安和恐惧,为此她持续有力地借助文学的想象和虚构摆渡到未来世界。”他指出了糖匪小说与现实的共鸣以及其本身在类型文学之外所包含的更广阔的文学性。

糖匪所构建的小说宇宙充盈着一种“孤独感和悲剧意识”,在其中一篇《无定西行记》里,为了“修一条向西的公路,一直通到另一个大陆”,就像古老故事里的愚公移山那般,三代人为之付出了努力,这场徒劳又伟大的冒险在作家本人看来“丧且勇敢”。她说自己“在写以及将要写的小说,将全部指向临界状态”,在巨变发生并持续之际,她所坚持的写作方式正是“作为作者,抛下常规状态的线性时间观,直视脚下的火山口。”

2018年,糖匪曾和中外的科幻作家们参与未来事务管理局的项目,一起去贵州丹寨采风,他们沉醉于充满奇妙色彩的黔东南文化中,那时候,他们绕着篝火在星光下跳舞,坐马扎和当地的老人们喝酒畅聊,近期,采风的作品被集结成《龙的呼吸阀》出版,糖匪《你的每一句话都是双重编码》收录其中,可以看做是对本土科幻写作的一次新的实践,她回忆说:“这次只写了白天,有太多夜晚的故事还没有写。”

她似乎和她的小说一样,总处在“一种缓慢生长,更多的在地下”的状态,写作之余,她热爱摄影、逛动物园、做装置艺术,就如她所说:“What if,是写科幻小说的重要乐趣之一。”后半句没说出口的话也许是“当然,也是人生的乐趣之一。”

糖匪/摄

01

“让塔刹真正有意义的是塔的全部,没有塔身的塔刹到底是什么呢?”

记者:读完这本小说集,感觉你是一个热爱艺术的作家,开篇的《博物馆之心》在一个卡带的A、B面记录了一个外星人参观人类博物馆的旅程。你在附录的评论中也谈到这篇文本后来被设计成一个展览艺术品,而其他小说实际也给我一种感觉:你试图将文字所构成的小说立体化,它们本身可以视作一件件艺术品,这或许恰好也是这本小说集一个内在的线索?

糖匪:《博物馆之心》的相关艺术作品,一共参加了两次青年艺术家群展,我做了两组不同的作品装置。第一次在北京,用了录音带,以声音形式传达A、B两面关于外星人的故事。第二次在上海,做了大型标语,以不完整的文字形式给出故事的碎片。文明的传递本身也是如此,许多信息在传递过程中丢失了大部分意义,留下一串乱码。我个人更喜欢上海展出的那个作品,不是依附于小说本身,而是作为独立的艺术作品出现。

同样的,我的小说也是独立的。我理解你的意思,是用艺术品作为比喻。这个属于读者感受,没有问题。但作为作者,我要求自己的小说最佳也是唯一的呈现方式是书面文字的形式。小说只需要小说化,不需要艺术品化。一个作品所呈现的方式,与其说是选择的结果,不如说是最初生成的动力。当你还是一粒种子的时候就已经决定你是什么样的植物了。

它是它只能是和必须是的样子。

记者:《孢子》中试图用纹身来承载记忆,这是一个关于“记忆如何被保存下来”的故事,而《后来的人类》主人公利用一款游戏扮演苗寨的少女来寻找记忆。这两个故事都与“记忆”有关,而记忆和人的存在是文学的经典命题。

糖匪:我们都很相信自己的记忆。事实上,无论是个人还是集体的记忆都是被构建的,往更深层面讨论,人类的认知都是被构建的。这里面有被社会文化塑造的,也有先天生理上的限制。荷兰一个很有名的画家埃舍尔,利用视错觉画出了许多不可能的画面。“房间上的大象”并不单单是一种社会心理现象,我们视网膜并不是将所有接收到的信息都传递给大脑。这个其实是我创作《一七六一》的动力。

说回到“记忆和我”这两个故事。在《孢子》里,上一代终身背负的生命创痛,却被下一代作为历史包袱而拒绝接收。上一代的创痛、记忆,是他们成为他们的重要部分,不仅仅和那个过去相关,深刻影响到他们的一生,之后所做的所有选择都基于此。我们通过记忆,来确定我们自身的存在。我们是谁,一部分取决于在我们身上发生过什么。所以传递记忆的最根本就是确立自身存在的正当性,然后是我们通常所说的历史责任。一旦传递记忆的通道被阻断,这种痛苦是毁灭性的。小说里的父亲为抵抗这种痛苦,创造了一种无效的记忆传递,以狂欢的形式孢子一样传播记忆的符码,尽管无人能解读,尽管几天后就自然消失。

《后来的人类》里,个人的记忆被另一个人的生命体验给侵入了。这意味着你不知道你身上发生了什么,你不知道你是谁,你爱着别人的爱人,你失去了别人的故乡,你成了别人却不自知。其实,我们中的多数,都在生命的某一刻经历过这样的时刻吧。

记者:《瘾》思考的问题也与之相关,从一个小的习惯也就是爱啃指甲想到了如何去除人类身上的一些上瘾症状,办法是转移到植物身上,可是小说里却也写到了“瘾”其实也是人身上的一个特征,当它转移后,“你还是你吗?”其中的转折与对照很有意思。

糖匪:嗯,你说得对。不仅是“你还是你吗?”更提出了一个问题,你如何看待从你内部分割出来的那部分。你和它之间的关系是怎样的?在共处中,存在爱吗?如果存在,“爱”的定义是否还是我们通常认为的那样,在这种暧昧炽烈的情欲里,是否存在权力结构的异变?

记者:作家赵松认为你的作品弥漫着沉重感与悲剧意识,这一点在读到《无定西行记》的时候,简直被“完美”验证,开头写“这就解释了他为什么会有这样奇怪的念头,想要修一条向西的公路,一直通到另一个大陆。”小说最后,当无定三代和彼得罗三代快抵达他们祖辈的出发之地,又写到:“为什么一定要造一条路,既然它迟早会出现。”一种虚无感弥漫在文字中。不知道你怎么看待这一评价?

糖匪:何平老师曾经和我做过一次关于《无定西行记》的对谈。他当时用“丧”来形容我和这篇小说。我有一种被人喊出真名的感觉。“虽然明了,却不沾染;虽然恐惧,仍旧前进——我的‘丧’大概就是如此,战战兢兢前行在一条没太可能的路上,偶尔停下来赤脚吃个瓜。全球在变暖,世界在崩坏,可是眼前的瓜还是甜的,太阳还是暖的,要笑啊。”这些话现在看来仍然适用。我肯定不是一个乐观的人,也不愿意假装自己是。那让我觉得恶心。虚假的东西总让我觉得恶心,一股塑料被烧焦的味道。所以《无定西行记》是一个丧且勇敢的故事,一个哭着活下去的故事。我想,这就是赵松说的悲剧意识。

02

“迫使读者放弃思维惯性,尝试重新理解这个世界。这就是科幻的力量。”

记者:实际上,很多读者对于中国科幻的核心理解来源于科幻界的“四大天王”(王晋康、何夕、韩松、刘慈欣),以及《科幻世界》这本杂志,这可能造成了在阅读科幻作品时,存在着某种固定的期待,比如硬核知识,逻辑思维等,你怎么看?

糖匪:是这样吗?我一直还以为泛科幻的受众会更多些。科幻影视的受众大于科幻读者。这两者不仅媒介不同,事实上受众期待也是不同的。你的问题很好,社会学或者科幻研究学者也许比我更适合回答这个问题。我确实没有很好地思考过这个问题。

记者:然而读你的小说,如有的评论家指出的那般:你的小说更具文学性,这既是你的创作特色,同时也代表了科幻文学的一些新的创作倾向,你怎么看待这样的说法?而这是否也意味着,新生代的科幻作家们在突破科幻的既定模式上做出了更多的尝试?

糖匪:科幻小说也是文学一种。所以,从一开始文学性就嵌入在科幻小说的基因里的。作为科幻开天辟地第一篇,玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》的文学性不输给同时期现实主义和浪漫主义作家。在国外文学研究领域,对菲利普·迪克的肯定和研究热度远超出卡佛、罗斯这些作家,其重要性与博尔赫斯齐平。即使不谈科幻小说新浪潮那批作家,只说黄金时期三位创作巨头,其中阿瑟·克拉克无论短篇、长篇(不算他合写的)都是杰出的文学作品。

每次参加世界科幻大会,我会淘一些原版书回来。读原文的感受很不一样。由于一些历史原因,存在一些关于科幻小说的刻板印象。但是这两年一些出版社正在致力于推出科幻小说的优秀译本。今年应该就有一套莱姆的书会出版,我很期待。

谈到我作品的文学性,与其说是反叛或创新,不如说是一种基于文学热爱的习得,是在前辈伟大作品的滋养下,继续进行尝试和创新,继续我的个人突进。文学本身其实大过我们目前的想象和定义。我想再往前走走,看看前面是什么样,会很好玩吧。

记者:在我的印象中,科幻文学似乎是一种很重“点子”的文学?

糖匪:这是个误会。如果你所说的点子和我理解的是一个意思的话。当然你这样的想法有一定普遍性,就好像人们看到高山上一座古塔,被塔刹吸引。是铁质葫芦形、鎏金净瓶型、宝珠型、寿桃型还是相轮型?塔刹的高度是多少?但是说到这里你也就明白了,不存在什么塔刹的高度,只有塔的高度。让塔刹真正有意义的是塔的全部,塔的材质,结构,贴面,层级,有没有明窗,回廊,甚至有没有檐铃,这些最后直接影响着塔刹给人的观感。没有塔身的塔刹到底是什么呢?

你说得对,点子很重要,却不是唯一重要的。如果一篇小说只需要点子,那就让它以点子的形式出现吧。用几句话就能说清楚的事,就让我们用几句话说清楚吧。

记者:你在名为《云层的投影——论科幻跨界》的一篇评论中,提到了一个很有趣的观点:尽管独立为一个类型,科幻没有固定模式,始终借用着其他类型说着自己的故事。这是否也是直到现在科幻都难以定义的原因呢?

糖匪:这个观点严格意义上是著名科幻研究者作家詹姆斯·冈恩提出的。冈恩是一位我非常敬佩的前辈。我们当面聊过几次,平时保持书信往来,疫情期间也相互鼓励。他去年冬天去世,享年97岁。冈恩对世界科幻的贡献不仅仅作为一个过去的伟大编辑和作家,你没有办法把他当作一个雕像去崇拜。他去世之前仍在写作,和我谈起他这一年发表在期刊的小说,观察科幻文学的动态,敏锐地捕捉发展的方向。他关于科幻小说的洞见,很大一部分就来自他一直坚持的写作实践。

我的科幻启蒙读物就是他编辑的《科幻之路》。强烈推荐对科幻小说有兴趣的读者们从这套书去了解科幻小说,一条通向奇妙花园的秘径,打开无尽房间尽头的钥匙,解码宇宙的重要晶片。读完这套书之后你会对科幻小说的生成发展,以及科幻小说可以怎么去写有更加直观的认识。从作品去认识一个文类,在我看来是更可靠的方法。你说科幻难以定义。可能是因为现在关于科幻的定义太多了,而科幻本身所包涵的内容随着时代技术发展在快速迭代。

记者:在书后的另一篇评论中你多次提及了“陌生感”,并区分了它和“奇观化”的差别,“陌生感”是你所认为的科幻小说好看的最大特质吗?

糖匪:大部分奇观化,不仅是一种粗鄙的审美暴力,更是主体性剥夺——在无限度无知觉的膜拜中剥夺观看者主体性,放弃主动生活的权利与能力。只剩下惊叹。从目光被奇观捕获的瞬间开始,人的感情与理智就被震慑搅扰。也许你会期待在这种搅扰的波动中可以衍生出不同的反应和可能性。的确会有。比如我在书中提到的BDO(指巨大沉默体,科幻领域的一种概念),前提是奇观除了奇观外还是别的什么。

许多奇观化的处理都粗暴简单。最常见的就是巨大化。出于对壮大宏阔的偏好,出于对想象力匮乏的代偿,把许多事物场景放大,这个你看看那些奇葩巨型城市建筑和公共雕塑就可以理解。从航海时代,技术就带着人类向外扩张空间。巨大化的奇观满足了人对物和权力的痴迷。巨大之物在扩张占有空间的同时,也占有了观看者,将他们固定在奇观消费者的位置上,一个被动的观看者。

另一种奇观化处理就是简单的拼贴,将不同的元素拼贴在一起。拼贴作为想象世界的方法,这没有问题。但还是我说的,奇观如果仅仅作为奇观,就只剩下惊叹。它自古就有。比如皇陵与长城。不需要科幻出场。

而陌生化是解毒剂,是拜物和慕强的世界的一剂良药。陌生化反对人类中心主义,抵抗作为消费主义的景观。陌生化在召唤一种新的视角,去中心的视角,在任何时间地点都存在的无数可能性。

科幻小说里创造的他者,可以通过很多文学手段,强化他的异质性,同时又保留他的主体意识。比如《瘾》里的拥有意识和瘾的“植物”,比如《一七六一》里能够读取不可见信息的十七。除了人物外,环境和技术这些外部世界的创造,也同样使用着非日常的尺度,有时候甚至自创完全违背科学定律的物理规律,迫使读者放弃思维惯性,尝试重新理解这个世界。这就是科幻的力量。“我们必须创造,跳跃,切换到新的角度和尺度,重新思考人类这一种族所面临的境遇,必须意识到我们正在被自身创造的科技所塑造和改变。”

记者:你曾在一篇访谈中说:“差不多就是在写《黄色故事》之后,我找到了自己的写作方向,也似乎拥有了作为写作者的自觉,然后一路摸索思考实践。”这种写作者的自觉是如何产生的?

糖匪:就我个人而言,写作者的自觉来自于自我清除的决心。把自己变成容器,放弃让自己变得伟大的想法。不顾一切地诚实。创作并且活下来。

彩蛋

记者:可以请你分享一个最近关心的话题吗?

糖匪:最近情绪比较低落。除了正在发生的灾情,对许多事感到无能为力。比如北京动物园的北极熊,在摄氏三十多度的天气里,被关在没有空调的地方,在直射阳光底下苟延残喘。我一直在想是在冰川融化的北极饿死或溺死的北极熊更悲惨,还是眼前这头在高温中器官慢慢衰竭的北极熊更悲惨?濒临绝境的动物与人类同样地陷入某种常态的幻觉里,被动地进行感官拼贴。动物园的北极熊拼贴炎热夏日里一张张游客的面孔,那上面的表情到底是猎奇后的满足还是生理厌恶,他不分辨。人类接收了四面八方涌来的信息,似乎知晓一切,却在割裂中一次次走进更加狭小闭塞的共识里。

你大概觉得我在关心环境议题。但其实不用多久你会发现,我关心的是生存问题,是如何作为人度过今天的问题。人类世界早已处于临界状态,我们大脑里构建的时间和空间在技术增殖重新定义万物边界的时代里是否还能坚固?

记者:分享一下最近的阅读、观影之类的?

糖匪:最近看了一本西方作家写战败后东京的小说,挺喜欢的,但丧的时候就不要看了。

电影的话,刚看了《浪客剑心最终章the Beginning》。电影结束在新时代开始,对我们这些看《浪客剑心》长大的人而言,人生的一个阶段结束了。怎么说呢,剧中自圆其说的说辞和苦情片段忽然苍白了,对我而言不再那么有说服力了。大概是我成长了吧。

记者:你提到自己的兴趣其实很广泛,创作也并不一定界定在科幻小说这一类别中。接下来有什么创作计划吗?

糖匪:会尝试参与一些当代艺术家合作。除了提供故事原型,将会更深度的,甚至完全我主导的作品。我希望切换不同的路径去无限接近生活的真相。

有时间的话,想去野外拍照,就单纯地把相机作为目光的延伸,制造并经历一种不朽的幻觉。简单的说,就是纯玩,不为别的。好想出门玩啊。