疾病、场域、权力之下的文学突围——2020年韩国文学一瞥

内容提要 2020年的新冠疫情,让韩国作家们把目光转向恐惧、歧视、隔绝与集体暴力,科幻小说家则从时间、生命、语言的角度做出了深度回应。重大危机之下,2020年的韩国文学依然凭借其自主性和成熟的现代文学机制,在惯性中保持着健康的新陈代谢。韩国文学形式与内容的变革,文学外在与内在疆域的扩大,虽在业已固化的轨道内自然发生,却又不断冲击着文学场域的边界。而多位作家拒绝李箱文学奖的事件,与日趋成熟的女性写作一起,正面反抗资本、权力和制度的傲慢,为多重危机下的韩国文学探索着突围之路。

关键词 韩国年度文学研究 新冠 科幻小说 文学机制 文学场域 女性写作

一、新冠疫情与韩国文学的应对

回望2020年,在这场席卷全球的新冠疫情中,困扰韩国人的除了多达五万人的感染规模和高强度的防疫投入,更多的是精神上的恐惧和孤独。作家金爱烂认为,韩国人在2020年普遍经历了收入锐减、活动受限以及人际关系萎缩的痛苦与孤立。意外的是,虽然近年来给世人留下了“文学积极介入社会”的印象,2020年的韩国文学却严守其艺术自主性,并未对疫情进行大规模的直接强烈回应。《文学与知性》《创作与批评》《文学村》等韩国主要文学期刊虽然都刊发了新冠专辑,组织作家、评论家从共同体、不平等、生命政治、生态主义等角度对新冠疫情的全球流行进行了严肃深刻的探讨,但对于即时创作与新冠疫情相关的作品,大部分韩国作家保持了审慎的态度。其中原因,除了部分作家在危机中自觉回归到普通人或者一个“行动的知识分子”的位置,用现实的行动做出回应外,新冠疫情在韩国依然处于现在进行时,作家对于无法确保艺术创作之距离感的担忧——其中自然包含了对文学过度介入现实的反思和作家的自尊——起到了重要的作用。大部分韩国作家可能和在“世越号事件”三年后推出《外面是夏天》的金爱烂一样,依然处于不断“向自己提问”的过程之中。

在以疫情为晦暗底色的2020年,韩国文学的社会作用,首先体现在为危机中的人们提供心灵的安慰。2020年度韩国诗集的销量大增,赞颂自然的美好、神秘和人生中的孤独、悲哀的罗泰柱,关注爱与死、歌唱笑与泪的抒情诗人郑浩承,专注于箴言、灵魂、内心宁静的克里希那穆提式的诗人柳时华,这些诗人的作品占据了诗集畅销榜的前列。孤独、焦虑、缺乏安全感的文学读者对心灵安慰的渴求,在疾病危机下被急剧放大。同样,年轻诗人李元河的处女诗集《我住在济州,不太会喝酒》能够畅销万余册,也得益于诗人对“小确幸”的关注,作品帮助在无休止的疫情中看不到未来的人们找到了暂时的休憩场所。虽然早有论者指出韩国进入了“需要安慰的时代”,但文学安慰心灵的作用,终于借助抒情诗歌,在疫情严重的2020年凸显至前所未有的高潮。这似乎印证了阿多诺对抒情诗缺乏正面介入社会性的批评:“抒情诗与现实的距离成了衡量客观实在的荒诞和恶劣的尺度。在这种对社会的抗议中,抒情诗表达了人们对于与现实不同的另一个世界的幻想。”

相对于诗歌的迂回,小说无疑比其他文学形式更有能力和资格介入社会。作家崔银美的短篇小说《在这里我们相对而……》以其一贯锋利的文学语言描写疫情下日常关系的破裂与歧视、隔离问题,获得了2020年度的韩国现代文学奖——这当然是文学界对其敏捷反应的褒扬。以疫情为主题的小说集《COVID-19的春天》汇聚了金知洙等八位关注现实的韩国作家对疫情下的失业、离别、死亡和深藏其中的社会结构问题的思考。吴银的短篇小说《聚餐》则让主人公在与同事线上聚餐时找到了共同体的感觉,发现了危机中的温暖和珍重。但无论是现实批判还是希望展示,这类对危机做出及时反应的文学创作,在韩国尚难逃过缺乏深刻思考的评判,作品的生硬和缺乏节制,也严重影响了其文学成就。倒是近年在韩国备受关注的科幻小说作家,通过未来视角获取足够的审美距离,对肆虐全球的病毒大流行给予了文学的深度回应。

《大流行:六个世界》收录了六位科幻作家的作品。其中,深受年轻读者喜爱的金草叶在《最后的莱奥尼》中描绘了代号为“3420ED”的人类定居点被病毒以及随之而来的暴力和恐怖所摧毁后的末日景象。作家以其一贯开阔的视野,在克隆人和有思考的机器中寻求未来价值,对永生的虚妄、隔离的危害、人与机器的共存进行了有意义的思考。杜娜《来自死鲸里的人们》想象了一个只有茫茫大海的星球和一些只能生活在类似于鲸鱼的巨大有机漂浮物上的人类。当作为栖息地和生活来源的一条条鲸鱼因传染病陆续死亡后,主人公坐在逐渐融化的冰山上,凭借最后的希望续写人类故事,暗含了对气候变化和传染疾病的反思。《大流行》中最发人深省的作品是裴明勋的《对cha、ta、ka、pa的渴望》。小说时间点设定在了2113年,一个学生在写作关于2020年的历史论文时发现,2020年的棒球比赛上竟然会有人吐痰,更让他震惊的是,在此之前吐痰这种行为竟然是未被严令禁止的。这让2113年的未来人类对野蛮的2020年充满了厌恶。在这部通篇使用反讽手法的作品中,最令人惊叹的是,小说的写作使用了所谓的2113年的语言——所有的单词中都没有爆破音cha、ta、ka、pa——这当然是为了防止唾沫飞溅。小说展示了作为语言存在的人类为渡过疾病危机进行多么严重的自我阉割,惟其漫不经心,更加惊心动魄。

以登门诊疗为职业的小说家洪钟源认为,快递或者上门服务不是投递,而是传递,是连接一个存在与另一个存在的媒介。在《我是来自未来的医生》中,洪钟源医生将新型冠状病毒肺炎诊断为一种强迫隔绝与孤立的疾病,而治疗的终极处方在于“相见”——以倾听他者,理解他者为基础的会面,将是隔离时代一切疾病的未来治愈方式。

面对史无前例的新冠疫情,韩国作家提供的解决方案中,尤其强调了见面与接触的珍贵。他们的写作提醒我们,为了让见面和接触重现,让日常、劳动、旅行、亲吻和握手恢复正常,除了防控措施和疫苗接种外,更要有对生命、环境和社会结构的根本性思考。

《朝鲜日报》,图片源自百度

二、机制的惯性与疆域的变化

除去对疫情并不普遍的回应,2020年的韩国文学表面上同往年并没有什么两样:新作迭出,旧作热卖,选拔文坛新人,为知名老将授奖。韩国文学形式与内容的革新,理念的碰撞与演进,文学版图的扩大或缩小,似乎都在业已成熟固化的轨道内自然发生。这种巨大冲击下的风平浪静和运转良好,首先是韩国文学自主性的体现,也表明当下的韩国文学依然保持着良好的代谢能力和足够的内在活力。

2020年度,《朝鲜日报》《韩民族报》等报纸,《文学与社会》《创作与批评》等文学期刊,以及大山文化财团等基金社团继续选拔文学新人,保证了文坛新鲜血液的供给。小说家黄贞殷推出以女性、家庭为主题的小说集《年年岁岁》,金衍洙推出以在北朝鲜度过后半生的著名诗人白石为主人公的小说《七年的最后》,郑世朗创作了以女性主义艺术家沈时先快意恩仇的一生为题材的《从时先开始》,分别获得50位小说家评选的年度小说前三甲。曾获布克奖的小说家韩江出版了自己的第一部诗集《把夜晚放进抽屉》,小说家孔枝泳、金薰、姜英淑、权志羿,诗人朴莹浚、金杏淑、安度昡、李杰妮、金敃廷也都笔耕不辍,在2020年推出了高质量的新作。

本年度韩国文学创作中最引人瞩目的,反而是一批年逾八旬的老作家旺盛的创作力和不断自我革新的勇气。81岁高龄的旅美诗人马钟基在2020年推出了第12部诗集《天使的叹息》,作品还原了一位虔诚的天主教徒在疫情面前愈发坚定信仰的过程。同龄老诗人黄东奎出版了人生中第17部诗集《哪怕是今天一天》。诗作中直面死亡的轻松与明朗态度,让人联想起自《风葬》以来诗人对死亡的执着拷问。从2010年以来,以写作最后一部诗集为生命支柱的黄东奎,罕见地在诗集后面附上了两篇散文,坦承了自己对音乐的痴迷和对“戏剧抒情诗”的探索。此次诗集中耀眼的活力与创新,让人们看到这位老诗人的身体里似乎永远住着一个少年,不断尝试,从不满足,在文学创作的领域里依然“如一颗发射出去的炮弹,尚看不到下行曲线的痕迹”。

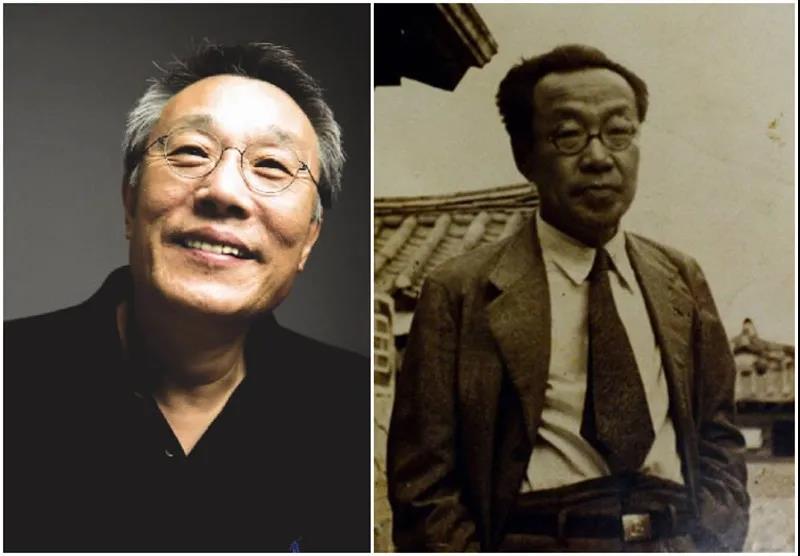

黄皙暎与廉想涉,图片源自必应

本年度的万海大奖颁给了81岁的小说家金周荣和77岁的诗人慎达子,这既是对两位重量级作家几十年文学成就的肯定,也是向他们耄耋之年依旧不断推陈出新的致敬。同样以旺盛精力推出新作的,还有韩国现实主义文学旗手黄皙暎。已经77岁的老作家在2020年出版了长篇小说《铁道员三代》,使用“萨满现实主义”手法描述了从日本殖民地时期到2015年,韩国从世界上最落后的殖民地国家进入全面工业化的过程中三代产业工人家庭的喜怒悲欢。小说的时间起点设定在殖民地时期,有接续韩国现代小说史上的里程碑作品《三代》(廉想涉著)的雄心;内容上关注韩国文学史上长期被忽视的产业工人群体和劳工运动,延续了黄皙暎左派进步作家的立场;形式上大量借用了韩国传统民间故事,让死去的人物在梦幻或现实中不断兴风作浪,将黄皙暎在巫俗仪式、盘索里说唱、民间故事等东亚传统叙事中拓展现实主义的形式探索推向了新的阶段。

或许是借到了电影《寄生虫》获得奥斯卡奖的东风,2020年韩国文学在海外的影响力大幅提升。儿童文学家白希娜的《云朵面包》获瑞典林格伦纪念奖,诗人金惠顺继上年获加拿大格里芬诗歌奖后,凭借诗集《一杯红镜子》入围本年的美国最佳图书翻译奖。何成兰的小说集《蓝胡子的第一个妻子》入选美国《出版人周刊》年度十佳图书,小说家金英夏的《杀人者的记忆法》被德国媒体评选为4月份最佳推理小说。孙元平广受好评的长篇小说《坚果》获得日本书店奖翻译小说奖,金翌得的诗集《歇斯底里》凭借翻译家莱文·杰克的出色翻译,同时获得了美国文学翻译协会国家翻译奖和西恩·斯特雷克亚洲翻译奖。

联想到近年来韩江获布克奖,黄皙暎进入布克奖长名单,金爱烂《外面是夏天》的中译本入围2020年京东文学奖,李沧东小说集《烧纸》的中译本入围单向街文学奖,可以说,韩国文学界期待获得“世界性关注”的多年夙愿已经逐步化为现实。喜出望外的成功,当然得益于韩国电影、流行音乐等文化产品在世界范围内的广受赞誉:这让当代韩国文学作品终于处在了聚光灯下。这也更是因为新世纪以来,韩国文学在与世界文学的同步交流中激发了丰富的想象力,在作品主题和书写方式上有了质的飞跃。而对于社会现实的执着介入和对女性问题的痛切追问,让韩国文学在国际上有了东方神秘、战争伤痛、南北对立等刻板印象之外的独特魅力。

金爱烂与《外面是夏天》,图片源自百度

相对于在世界范围内的开疆拓土,韩国文学的叙事空间也更加世界化。曾连续三年获青年作家奖的金成重在小说集《艾迪或者艾秀丽》中,把多个故事的空间设置为菲律宾、意大利等地,甚至叙事中的人物也都变成了外国人,进一步承继了近年来韩国小说在叙事空间上摆脱了国界束缚、获取更多叙事自由的趋势。将叙事空间的世界化推到极致的,是白秀麟的小说集《夏天的别墅》。喜欢以巴黎为背景进行创作的白秀麟,这次她的作品集既收入了韩国女性与法国男性的婚姻故事《时间的轨迹》;也有与德国老夫妇同游柬埔寨时思考种族与爱情问题的《夏天的别墅》;甚至在讲述母女之间复杂情感的《暴雪》中,也让母亲抛弃了在韩国的家庭,与情人一起到美国开始新生活。但是,白秀麟小说中的异域空间,与其说是作品展开的背景,不如说是叙事希望抵达的目的地。小说中的主人公们——大多是学业优秀、生活富足的中产阶级模范生——都具有一种独特的“消极和渴望”的特质,她们留恋安逸,又憧憬逃离,喜欢孤独,又期待着与他者的结合。于是她们对陌生的、从未去过的世界总怀有一种心悸的渴望,但最终选择了原地不动。

真正冲击韩国文学疆界的,是日益受到重视的流散文学。2020年韩国长篇小说最高奖东仁文学奖颁给了讲述斯大林时期朝鲜人迁移史的《流浪的土地》,展现了韩国文学界对流散文学的认可。而联合国教科文组织世界文学之都富川市决定将长期筹划的奖项定名为“世界流散文学奖”则提供了非常清晰的未来指向。在《流浪的土地》中,作家金息把叙事空间设定在了一个装载着27个朝鲜人、从远东开往中亚的火车车厢里。在这个货物、牲畜和突然被赶进来的朝鲜人杂处的空间中,从故乡艰难迁移到苏联远东地区的朝鲜人被历史的暴力裹挟,在移动的、封闭的、看不到尽头的车厢里展现了他们在夹缝中艰难求生的辛酸往事。小说通过封闭空间中的大量对话体现了戏剧性,借助列车的时间空间移动提供叙事动力。作家对于叙事的碎片化处理和大量的空白、跳跃,使整部作品拥有了广阔深厚的史诗力量。通过对几个韩国家庭的生活史进行冷静详尽的记叙,金息把在现代性暴力中不断破碎、冲突、联结、重构的主体扩大到了整个民族,凭借对韩国现代史中被刻意遗忘的中亚移民史的关注,唤醒了现代韩国的流散属性。金息对历史中的流散性的这种开掘和旅美韩裔作家、中亚“高丽人”作家等流散身份的写作者对当代流散现实的关注,共同构成了当下韩国文学中立体的流散文学图景。对于在现代民族国家构建中一直以檀君后裔、单一民族自居的韩国来说,其冲击性之巨大将在未来进一步凸显。

三、女性写作与规则重建

2020年韩国文学界的一大事件是多位作家拒绝接受李箱文学奖的不公正条款,迫使李箱文学奖停颁一年。2020年伊始,李箱文学奖(优秀奖)获得者金锦姬就在社交媒体上表示,因无法接受李箱文学奖的著作权条款,自愿放弃领奖。她指出,文学奖主办方文学思想社以出版《2020年度李箱文学奖获奖作品集》为由,要求作家出让著作权三年,且在出版自己的小说集时,不得以获奖作品标题命名,这使得文学奖从对写作者的奖励变成了一种榨取,是对作家劳动的极度不尊重。随后,获奖作家崔恩荣、李起昊等人也加入拒领行列,2019年度李箱文学奖(大奖)获奖者尹异形宣布返还奖金并从此封笔,不再从事文学写作,最终迫使文学思想社修改了相关条款,停颁李箱文学奖一年。

在韩国文坛——传统的纯文学场域中,文学思想社既是文化生产者,又是(交换/使用)价值评判人,属于布尔迪厄所说的“统治者”。这一事件中真正激怒作家,让她们对文学感到幻灭的,不仅是老牌出版社的傲慢和具体工作人员的粗疏,更是文坛权力对于作家劳动价值的不屑一顾。在纯文学难以通过商业价值获取意义的韩国,对劳动价值的否定无异于拔除了作家仅存的立身之本。所以作家尹异形表示:“对于该奖项的抗议,除了永远停止作品创作以外,并没有其他的方法。”

在韩国特殊的文学场域中,作家对于文坛权力和文学生产制度虽多有不满,但新人选拔、文学期刊发表作品、结集出版、获文学奖的固定模式中既存在文化权力和不公正制度的运转,也是作家通过认可游戏规则获得象征资本的过程,所以写作者长期以来都采取了默认乃至合谋的态度。2020年度金锦姬等作家对李箱文学奖的拒绝、揭露和反抗,预示着这一持续多年的权力规则出现了重大裂痕。这必将深刻冲击韩国成熟的文坛制度,也会进一步打破长期自主、独立,同时也日趋封闭、落伍的韩国文学场域。

韩国文化艺术委员会针对此事件的调查显示,年长者、男性、加入社团的作家遇到过更多的文学界不公正惯例。而在李箱文学奖事件中,最先站出来发声、打破多年潜规则的,却主要是年轻的女性作家。这同时凸显了男性作家对既有制度的默认与韩国年轻女作家日趋独立、勇敢的应对姿态。

虽然从1990年代起,女性作家在韩国文学界的重要性就日益凸显,但似乎从未像2020年一样,呈现出如此绝对性的优势。2020年度的韩国文学畅销书榜和50位韩国作家评选的年度小说排行榜中,女性作家占据了绝对优势,甚至前十名中只有金衍洙一位男作家。而本年度的长篇小说最高奖东仁文学奖的入围名单,则历史性地全部由女性作家组成。这就使得女性读者带来女性作家的论调甚嚣尘上。因为这一现象直接呼应了网络书店YES24的调查数据:韩国文学读者中女性读者占比远高于男性,崔恩荣、金草叶等作家在20至30岁女性读者中的受欢迎度占绝对比重……但每一位头脑清醒的评论家都知道,这种皮相之论过分强调了市场对文学的作用,既掩盖了韩国女性作家在创作中的劳动价值,也无法凸显其作品所取得的文学成就。

赵南柱与《82年生的金智英》,图片源自百度

如世人所见,#Metoo运动的深入发展大幅动摇了韩国文坛的男权中心地位,《素食主义者》《82年生的金智英》为韩国女性主义作品赢得了世界性的声誉。在2020年度万海文学奖终评中,韩国进步文学的教父白乐晴深入比较了高炯烈的《在想起久远的事物时》、朴起荣的《无乡民之歌》等关注南北分裂问题的诗集后,最终将奖项颁发给了揭露家族内部性暴力的长篇小说《致李济夜姐姐》,极具象征性地体现了韩国文学评论界对于女权认识的彻底转变。白乐晴还敏锐地指出,“我以为我的人生中最大的不幸是遭到了强奸。不是的。我人生最大的不幸是生在了这个世界,这群人的中间”。这一表述体现出崔真英超越性别的,沉痛而强烈的现实认识。

这种以女性意识和女权问题为出发点反思韩国历史和社会构成的创作方向,在黄贞殷的《年年岁岁》中通过讲述家族女性之间的缠绕与疏离逶迤展开。李顺一、韩永珍、顺子、韩世珍四位韩国女性的日常故事,构成了作家从女性视角出发对家族、社会、朋友、国家的深入思考。在丁世朗的《从时先开始》中,这种思考通过寻宝和拼图的方式巧妙完成。故事从居住在韩国和美国的后人们为生前反对祭祀的女艺术家沈时先筹备十周年祭祀开始讲起。沈时先开放独立的世界观和两次婚姻,让她的家族拥有了独特的母系结构。女儿和外孙女们完全无视作为父权制象征的传统祭祀,创造性地采用每个人寻找一份与沈时先有关的记忆或物品,聚在夏威夷共同分享的方式,完成了这场独一无二的祭祀仪式。后人们通过寻找物品,一步步复原了大步走在时代前列的美术家、作家沈时先女士的人生。虽然生活在暴力和歧视无处不在的20世纪,沈女士依然奇迹般地以真诚和勇毅完美地守住了自我,在艺术创造中获得了成功和自由。作品虽然用不小的篇幅关注了男权社会对女性的多重压迫,小说中德国艺术家马乌尔自杀后西方社会将沈时先视为罪魁祸首,对其施加二次伤害的情节,在首尔市长朴元淳自杀事件发生后也曾在社交媒体上被多次提起;但小说中最耀眼的,无疑是叙事语言中洋溢着的亲密感和相互理解、奇特机智的叙事技巧和对新女性沈时先充满蓬勃生命力的人生历程的发掘。小说采用祭祀这一韩国社会传统的父权强化仪式作为装置,既是对父权制的解构,也是对于祭祀这一仪式的重新定义。在夏威夷举办的“快乐的祭祀”,让流散的人们以移动的方式团聚,用21世纪的方法完成了对20世纪新女性的致敬,而沈时先的后人们在寻找记忆碎片、还原沈时先人生的过程中,也完成了对自己的找寻和构建。召唤过去、指示未来的祭祀,在小说中巧妙地帮助韩国女性实现了对现代女性传统的接续和对理想模型的探索。

沈时先作为存在于过去的未来女性,不再是遭受伤痛后痛苦和愤怒的幽暗人物,而是永远忠实于自己的身体和人生哲学,直面真实、乐观勇毅,在叙事和读者反应中,成为自由的、创造性的主体。小说中,面对什么是婚姻成功之必要条件的追问,沈时先不假思索地回答:“没有暴力的、不奇怪的配偶和好的性爱。”让人联想起埃莱娜·西苏笔下那个从神话回到真实的美杜莎,那个性欲被压制、美貌被损毁、变形为妖怪之前的女性:“你要想见到美杜莎,只需直视她。而她并不是致人死命的。她是美丽的,她在笑。”

笑着的美杜莎,正是2020年韩国文学的指向。这一年,韩国文学用美好的抒情诗抚慰孤苦而恐惧的人们,用对现实的真实描写揭示疫情下的社会问题,用未来视角获取对疾病、生命和时间的本质思考。韩国文学既保持了强大的自主性和场域内健康的新陈代谢,又在与世界的交流中从外部和内部不断扩充着自己的疆界。而对文学生产制度的质疑和对男权暴力的反抗,在这一年有了可喜的转向:一种拒绝传统真理定义的象征性方式开始出现,不再用一种真理反对另一种真理,而是指向了破碎后的救赎和超越。我们有理由期待,韩国文学将会在这条路上,迈出更大的步伐。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第4期,“年度文学研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)