《派对恐惧症》:她们惧怕什么?

这个短篇小说集中最常被人提及的是《为丈夫缝的那一针》。看见这样的标题,你想到的是温馨的场面,在床头灯下为丈夫缝个扣子什么的。然而在故事里,这不是妻子自己动手缝的一针,而是她在一个最敏感最难受的时候“听”到的一针,是动机匪夷所思的一针,原始残忍的一针,“都市传说”中为人们津津乐道的一针,虽然并没有得到过实际的验证。

这样貌似真实且广泛流传的都市传说在一个女人的性爱和婚姻生活中时不时改头换面冒出头来,就像小孩看见的土豆堆里的手指,带着卡门·马查多的特色,包括不信鬼的女孩去墓地过夜被吓死了,新娘把自己关在大箱子里出不来最后变成一堆白骨,女孩在狼群中长大,还有“一名永远重复同样行程,如同幽灵一样想搭便车的旅人”等等。最重要的传说是贯穿整个故事的线索,那条绿色缎带,这是女主与生俱来缠绕在脖颈上,唯一不肯与丈夫分享的秘密。关键的刺痛人心的一刻漫不经心地出现,再也不曾提起,故事高潮的到来惊心动魄,戛然而止。

马查多自己说这个短篇小说集像是“开向我怪异心灵的窗口”。很多人说她是2017年的安吉拉·卡特。她的故事真真假假,超自然的内容混杂在日常生活中。人们将她的作品归类为推想虚构小说,按照维基百科的定义,这类小说“包括科幻、恐怖、奇幻、架空历史、乌托邦和反乌托邦、超级英雄,共通的特点是包含现实中不存在的情节,但故事本身仍追求逻辑合理性”。马查多认为生活本来就有点超自然,写作只是把它推得更远一点。作家从生活中寻找素材,而她认为自己写得最好的时候“是在现实中戳出洞来”。

马查多喜欢性描写,因为别人写得不够好,尤其是男作家写得不够好。她认为菲利普·罗斯可以大胆写性,那么大胆写性的女人在哪里?她不喜欢男性小说家的色情描写,尤其是菲利普·罗斯的性描写令她觉得很丑陋很粗鲁(她并非不喜欢菲利普·罗斯)。她认为性描写要既有情感也有美感,她自己的描写的确更有意境:“就在他击破我时,我尖叫,我像在海中迷航一样紧抓住他。他的身体紧扣住我的身体,……然后在血的装点下完成一切,我的血。我因为那样的韵律、他确切表现出的渴求,以及最后清楚明了的释放,而感到赞叹、兴奋。……我听见湖边的声响:那是潜鸟和蟋蟀,另外,还有像是斑鸠被抓住的惨叫。风从水面捎来凉意,让我身体冷却下来。”

这是《派对恐惧症》中不多的着重描写异性恋情的一个故事,男女两人关系中鲜有温馨的时刻,但有很多火爆的性爱,有时热烈到几乎把屋顶叫喊下来,不管场合甚至巴不得到自家院子草地上操作让邻居观看。其中也有一段同性描写:无所事事的家庭主妇去上绘画班,受到女模特身体的吸引。马查多的性取向自我定义是“酷儿”(queer),这个词过去仅指男同性恋,近年来涵盖了除异性恋之外的所有其他性关系,例如男女同性恋、双性恋和跨性别恋等。在《为丈夫缝的那一针》中,女主在看见裸体女模特时产生了欲望,而马查多自己的同性恋意识觉醒源于观看《泰坦尼克号》中男主为凯特·温斯莱特画素描的场景,尤其是她美好的乳房。那年她十一岁,母亲带她去看电影,母亲只想到在男女主人公接吻时蒙住她的眼睛,没想到她会受到女性乳房的吸引。她曾经有过一些男朋友,遇见第一位女友时开始同性恋情,当她回家告诉父母自己是双性恋时,父母顿时心里发凉,然而后来还是为她与女友举办了婚礼。

在马查多笔下,女人从男人那里得到更多性的满足,却从彼此得到关怀和温情。她描写女人之间的性爱,既坦率又抒情,而描写男女之间,则只有坦率,鲜有抒情。这些故事与以往我们读到的同性恋故事最大的不同在于其“若无其事”的笔调。在过去的年代,同性恋故事更侧重描写的是躲避旁人的“偷情”的愉悦,以及身为同性恋者在社会中的困境,而现在同性爱情已经不再引起旁人侧目,我们看到的是不再需要一致对外戒备的情形下的恋情。在这些故事中,她并没有喊叫过不平等,没有认为蕾丝与众不同,那只是女人们自己机缘凑巧的选择,作家的关注转向两人关系本身,就如很多世纪以来,文学作品中描写男女爱情或者婚姻关系一样。仿佛女人彼此性情更接近,不会有异性之间常见的“琐碎”相对“粗糙”的埋怨。当然这样的恋情中也有背叛,两人之间有细腻的情感依恋,也有突如其来的暴力,这可在故事《母亲们》中窥见一斑:“我们还在一起的最后一晚,贝德把我摔到墙上,我真希望自己能记得原因。整件事的脉络似乎很重要,前一刻她还是个有骨有肉有皮肤有光彩有笑声的人,下一刻她就化身龙卷风,你能看到一片阴影像日食一样开始覆盖她的脸。我的头撞裂了墙面灰泥,眼睛后方感觉都是闪光。”

《母亲们》是一位被迫当母亲的女子絮絮叨叨讲述的日常,各种片段构成一段往事,嵌入当下的生活之中,重要的情节夹杂在琐事之间,女子自己则处于吸毒和精神不正常的朦胧状态。马查多的作品大都没有连贯的故事,但有不少悬念,时刻吸引读者读下去,人们想要知道“究竟怎么回事”。她的故事不诠释不分析,只描写“当下”在纯粹内卷的“我”身心上的映照,以及“我”漫不经心观察到的周围的情景,没有过多故事情节,只有虚实不分的记录。这很可能与马查多受过的学科训练有关。她在大学攻读新闻摄影,不评论,因为镜头无法评论,只能记录,但她的作品并非不观察生活,我们也能读到“芝麻油瓶子永远揩拭不干净,总是油腻的”这样逼真的细节。

马查多在故事中制造的悬念很多是类似这样的:女子抱着前女友扔给她的婴儿长途搭便车旅行,并不告诉你此行的目的。她在一个前不着村后不着店的地方要求下车。你的心都抽紧了:像她这样糊里糊涂也许还在吸毒的人,“不会把这孩子怎么样吧?”然而我们紧接着知道这附近有幢房子,是她和前女友的家,她会在这里抚养孩子长大。然后她又不经意地让你知道屋子门前卧着一条德国牧羊犬,饿得皮包骨头,让你好奇这条狗究竟饿了多久?为何有人这样对待生活,怎么可以如此马虎?她却并不解释,就是如此呈现事实,当然是虚幻和真实掺杂在一起,但也足以令人理解故事人物内心震荡激烈,无暇顾及任何其他。

这样只叙述不评论的最突出的例子是《清单》,历数曾经的性关系,让人想到《四次婚礼一次葬礼》中女主凯丽自诉的浪漫史。然而此处故事叙述的“当下”背景却是致命传染病造成的一片荒凉,在今天疫情攻击全球的大环境下读来有特殊意义。

与马查多相比,纳博科夫这样的现代主义文学大师都显得非常传统了,她的故事里没有《洛丽塔》或者《爱达》那种执迷不悟的爱情,那种几年几十年的憧憬念想,只有当下,恋人只是当下最亲近的人,爱情是两个当下最亲近的人在各种环境和背景下的互动,充满现代关系的不确定性,令人不禁好奇,这究竟是边缘人物的挣扎,还是高度发达的文明社会的主流?是小说家保持距离的刻意掩饰,还是压根就没有情感?

有评论者说,“马查多似乎在通过她的作品告诉大家,世界造就了疯女人,你能做的就是让阁楼属于你自己”。她笔下的女人相当“内卷”,常常沉浸在自己的内心,而内心只反映现实却并不参与。一个人是自己孤寂的荒漠,与外界的关系更多是抱有敌意。《派对恐惧症》这个短篇讲述女子遭受强暴之后的恐惧,写出了精神失常一般的失控和情绪混乱,以及身为旁观者的男朋友的绝望、无奈,直至最后失去耐心。女子因为被强暴而疏离男友,想要改善这种情况的解决方案是去买了色情片录像带来看,这样的解决方案令人感到十分难解:色情片的内容鲜少温馨,怎可能消除女子对性爱的恐惧呢?女子深陷自己的劫难后遗症无法自拔,马查多的叙述呈现了受到伤害的人如何难以再融入正常生活,个人创伤如何波及身边亲近的人。

这个故事集虽然由独立的故事组成,但彼此之间有很多潜在的关联,这种关联又与作者本人的现实生活关联。《派对恐惧症》这个短篇小说中的女子观看录像时不断听到各种画外声音,而《十恶不赦》则是作者自己在观看电视连续剧《法律与秩序》时的内心独白,是她对情节的诠释,对剧情东拉西扯的评论以及自己代入角色的想法和感觉融入了剧情。马查多跟很多自称从来不读别人作品的作家不同,她说自己大量阅读小说,喜欢看电视,即使如此消遣,但同时作家的大脑依旧高速运转,介入在看或读的东西,她自己编造的故事与别人的故事对话,文本交织,与生活体验一起融入作品。某次她连续三天高烧没有出门,就待在家里看电视。她发现电视剧是一个把痛苦当游戏一样观看的世界,电视剧基于她曾经在报上读到过的新闻事件,加以虚构情节,又混入其他此前存在的虚构情节。现在她自己再加入更多虚构情节,使其变成一种与电视连续剧共存的连续故事,有着共同的主题。电视剧作为背景播放,跟她自己高烧的幻觉混在一起,这样的场景又出现在她的故事《驻村者》中,可以说是她自己的真实生活内容侵入了虚构的故事,而她对这样的写作过程非常感兴趣。

马查多说她也曾经因体重而担忧,主要是因为找不到合适的服装,因此身体超重不是自己的错,而是世界的错,是他们没有为各种身形的人提供多样化服务。她从小喜欢看奥地利移民的祖母每天精心打扮,摆弄各种香水瓶和化妆用品。对她而言,美与时尚是一种魔力。她爱美,喜欢收集香水,喜欢化妆,身上有好几处刺青,写着很长的句子。她对服装和时尚的热爱表现在《真女人就该有身体》里,故事中那些因感染某种传染病而渐渐失去形体的女孩把自己融入服装中,给服装增添了生气。尽管这是一个非常悲伤的故事,但也是情感描写非常细腻优美的一篇。

马查多最新的作品是自传体小说《梦幻之屋》,回忆与前女友的共同生活,涉及家暴,使人好奇马查多个子高大,家暴恐怕不那么容易。当然,作者解释说她遭受的并非身体上的家暴,而是说不清道不明的精神折磨,属于冷暴力,造成“肉体的渴望和精神的饥饿”。其实这部作品主要的特征并非家暴,而是叙述体裁的创新。她用不同的体裁从各个方面回忆和叙述往事,并在写作过程中做了大量研究,探讨为何“女同性恋家暴”这样的主题在过去很少为人提及。其实这并不难解释,毕竟同性恋关系构成一个“正常”家庭也只是最近的事情,同性婚姻中的“家暴”要成为叙事主题还有待时日。而此处她所谓的“家暴”多多少少只是吸引人眼球的标题党或者叙述框架,这部作品主要还是展示她在不同文学样式之间穿梭,写作实验性传记小说的能力。

马查多是女权主义者,她曾经抱怨说为何宴会后总是女人去洗碗男人去抽烟?在谈到Me-Too运动时,她想象男女交换身体,“如果真的一切平等的话,那男人也应该体验一下女性体验过的一切”。这个想法相当不错,但是,谈到两性接触中的男女平等,总体而言,男人并不在乎看到女人露出乳房和身体,一般也不会被吓到,也许常常求之不得。而女人则会因为男人的裸露而感到被冒犯,这种“冒犯”感受恐怕恰好也是Me-Too的一个主要内容,因此让男人体验女性的经历作为一种交换,恐怕很难达到她想要的效果。

读小说是了解外部世界的一种方式,读马查多的小说,我们可以遥知美国人的生活已经抵达了文明的哪个段位。她出版《梦幻之屋》之前,曾经先在脸书上写了一长段文字谈到她前女友对她的虐待,宣布两人关系之中的“家暴”是她下一本书的主题,称前女友是巫婆。这令人好奇为何现在文学作品可以如此直截了当地涉及真实的个人。尤记得在大卫·普朗特的《成为伦敦人》的年代,小说里面隐约谈到真人真事都会遭到同行非议,因为“即使众人不知道,圈内人还是知道”。而现在作家们居然可以将真人真事广而告之了么?文明进程太快,或许我们这些局外人要多读文学作品才能跟上时代的发展步伐。

卡门·马查多

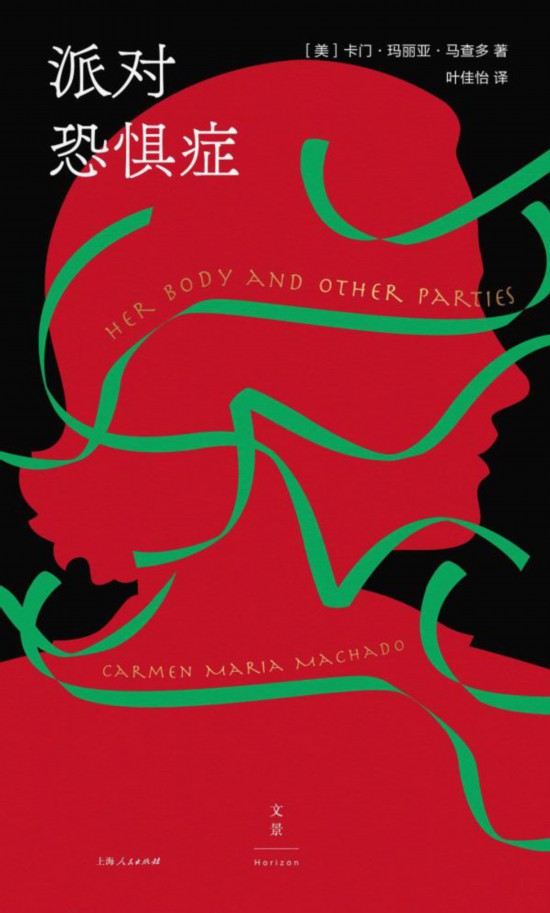

卡门·马查多是古巴移民后裔,因此有卡门这么一个响亮的西班牙名字。她属于拉丁裔少数民族,又是“酷儿”,身份认同在美国当下的政治文化语境中占有优势。她2008年大学毕业,后来获爱荷华大学作家工作坊创意写作硕士学位。文科专业人士就业前景不佳,她曾在商场打工,想在星巴克找份工作都遭到拒绝。她虽然多次在《格兰塔》和其他众多文学刊物上发表短篇小说,受到广泛关注,《为丈夫缝的那一针》曾获提名雪莉·杰克逊和星云奖,但要向出版社卖出一本故事集并非易事。《派对恐惧症》起初遭到三十多家出版社拒绝,最后才由独立出版社Graywolf出版。这部短篇小说集2017年出版,入围当年全国图书奖。卡门·马查多2019年获古根海姆奖,这对于一位小说家来说,是相当大的荣誉。