罗新璋先生访谈录: “译似看山不喜平”

在译界,罗新璋先生有“傅雷传人”的美名。其实,除了几次书信往来,罗先生并未有机会当面聆听傅雷的教诲,他向傅先生学艺的方式很特别:将傅译和原文对读,逐句抄写译文,一共抄了二百多万字,几乎将傅译穷尽。“抄书破万卷,下笔如有神”:罗先生就是用这种最扎实的学习方法将傅译的“真神”化入了自己的笔端。1959年,二十三岁的青年罗新璋“学成”之后的首次亮相——他翻译的法国作家拉斐德《长江四日行》的译文——登上了《世界文学》的舞台。这次发表开启了罗先生与《世界文学》几十年的合作,也是他译者生涯的发端:之后,《特斯当与伊瑟》《列那狐的故事》《红与黑》《栗树下的晚餐》……罗先生用他古雅的译笔为我们奉上了一部又一部法国文学汉译经典。

2017年岁末,借“译家档案”项目的采访之便,我终于见到了传说中的罗先生和密密地写在几十本原著字里行间的傅氏译文。百闻不如一见,那一刻,我似乎领悟了“功夫”的含义。温雅的罗先生不擅寒暄,不断解构我们对他表示出的倾慕,却对我们提出的关于翻译本身及周边的问题给出详实真切的回答。他常常从一词一句的翻译入手,旁征博引,生发出诸多的妙悟,令人有如沐春风之感。所谓“真才实学”,应该就是罗先生这样的吧。

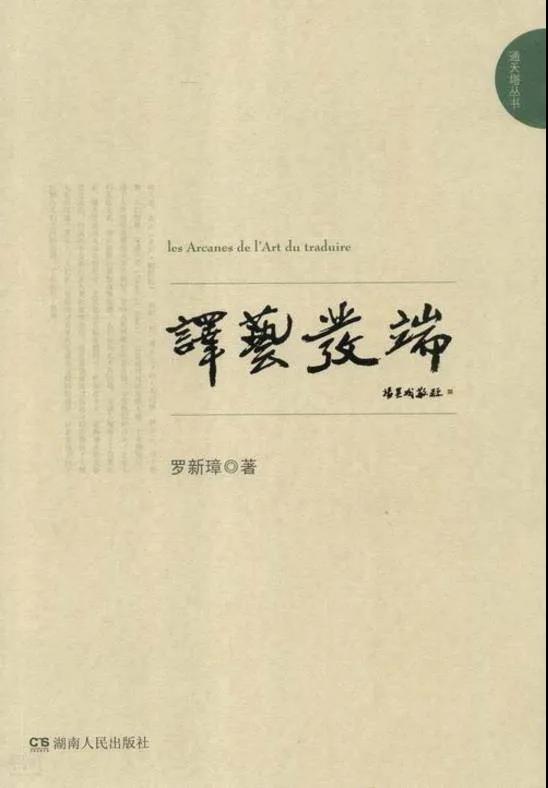

那次采访获赠先生的《译艺发端》一书,看到书中收入了翻译家金圣华女士的《罗新璋先生访谈录》。细读之下,不禁赞叹。罗先生翻译人生中的积累、师承、甘苦;他翻译的理念、方法;甚至他翻译一本书的过程、改稿的遍数……那些我们在采访中想到的或没有想到的问题,罗先生都在同道中人金女士亲切中肯的问话中“和盘端出”了。这篇访谈,即可以看成是一位译家“天行健,君子以自强不息”的人生传记,也可以是一堂足以传道授业的翻译课。由此,我们产生了将之分享的愿望,希望能与读者朋友一道走进罗新璋先生的翻译世界。

晓照

金:今天很高兴,有这个难得的机会跟你来谈翻译问题。我在中国翻译家辞典中,看到在你名下只有短短数行,其实你很有成就,这样介绍自己,实在太谦虚了。

罗:(笑)有几行就够了。大家一大篇,小家三两行。

金:我倒是有很多事想知道。先谈谈你的学习过程吧!你是北大法语系毕业的吧!

罗:确切说,是西语系法语专业。

金:当初为什么决定念法文呢?

罗:我中学是在上海圣方济念的。大学念法语,是想多学一种外语。五三年统考考进北大西语系。五二年全国院系调整,文理科统统并到北大,清华变成理工大学。那时是全国统一考试,完全是硬碰硬,凭成绩录取。

金:念大学时,有没有开始对翻译发生兴趣?

罗:当时发觉上大学跟念中学很不一样。各地的优等生汇集一起,刚进校,“新生”可畏,一些同学已很有抱负,这个写诗,那个写剧本,大多目标明确,知道自己将来的大任。我当时没明确想法,觉得自己一无所长,在班上很“一般”。

《译艺发端》,罗新璋著

金:到底怎么开始接触翻译的呢?

罗:大学二年级时,教材选《约翰·克利斯朵夫》中的一段Mère etfils(《母与子》),讲到克里斯朵夫家穷,兄弟几个以土豆当饭。课后去找译文,第一次接触傅雷译文,发觉竟能翻得这么好。二年级寒假没回上海,就找了《约翰•克利斯朵夫》第一册L’Aube(《清晨》)的原著,再拿译文来对读,觉得译笔高明,令人击节叹赏。原来翻译大有讲究,引发对翻译的兴趣。

金:这样说来,你的翻译生涯,一开始就受到傅雷的影响了。这里,想提一个问题。《约翰·克利斯朵夫》头几卷原文比较简单,单独抽出来做少年读物的,但是一译成中文,就大不相同了。换言之,傅雷的译本好像是原创文学似的,有人认为没有把原著纯朴的面貌表现出来,就是不忠实,以你的意见,这种说法对吗?

罗:原著前面几卷从法文来说不深,傅雷的翻译,原文的意思没走样,中文又很优雅,童年少年的清纯气息也传达得很好。傅雷主张传神,他的文字里似没有忠实的提法,当然不是说他置忠实于不顾。

金:你认为好的译本可以超过原著吗?

罗:为什么不可以?完全对等的很少,技有工拙,才有大小,往往过犹不及。大多是不及,不及的比比皆是,过,当然也可以。能过是一种功力,一种本领,并不是想过就过得了。

金:傅译本有没有加油加醋的地方?

罗:傅译的信实,不成问题。他做翻译一丝不苟,反复推敲,绝少漏字漏句。人民文学出版社出《巴尔扎克全集》,凡傅雷译的,请一批中青年译人全部校核一遍,结果发现在所有译著中,比较起来,傅雷的错最少。人民文学出版社找我校《幻灭》,全书五十万字,只发觉有一个句子处理得不太理想,是个长句,我照“傅雷笔法”改动了一下。这一版的巴尔扎克译作,所有译者,不论哪位,都经过校核。

金:我知道你有个感人的故事,就是在原文的字里行间把傅雷的译文一句句抄进去,以便对照阅读,可不可以说说这事的经过情形?

罗:大二看了《约翰·克利斯朵夫》第一卷原文,接着顺下去,从中文看全书,这样一部好书,相见恨晚。我的性格偏弱,克利斯朵夫雄强的个性,对我是很大的激励,尤其在青年时代,宜于培养一种崇尚坚忍的斯多噶精神,大学毕业时,正遇上五七年反右,之前系主任冯至先生宣读的分配名单,我去人民文学出版社;后因学德文的樊益佑成了右派,出版单位他不能去,上头草草了事,就把樊和我一起给派去国际书店,主要管进口图书工作。就是汇集全国各地的订书订单,核对订单上作者、书名、定价、出版社、出版年月等项是否写对,再统一寄去外国经销商。

金:抄录傅译是哪一年开始的?

罗:毕业后,到了国际书店,搞图书进口,没了进修的条件。现在外国文学界大名鼎鼎的柳鸣九是我同班同学,他到文学研究所。反右后,强调要服从分配。毕业分配,也是当年所谓右派攻击的内容之一,如中文系毕业生分配到物理所,戏称屈原弟子去做牛顿秘书云云。到文化部报到时说我分配至下属的国际书店,人民文学出版社和国际书店当时同属文化部领导。我那时还住在北大,即去系里问冯至先生,冯先生说这情况他也不清楚,劝我服从分配,先去报到,然后再想办法。系里随后出过一封信给国际书店,说明情况,希望调整一下;法语教研室主任郭麟阁先生曾推荐我去商务,商务要,但人已是书店的了,不肯放。在这种情况下,柳鸣九说,只好靠自己努力,将来叫社会承认吧!同班同学或留北大,或去中大、兰大、外交学会,“大道如青天,我独不得出”,真有荆棘载途,走投无路之感。那时候,与樊益佑及两个发货工人,四人住一间房。每天从早上八点上班,到下午五六点,就跟订单发票打交道。

金:做了多久?

罗:五年零三个月,五八、五九年碰上大跃进,天天加班,加班到晚上八点,甚至十点。星期天也加班半天或一天,春节法定放三天,一革命化,就只一两天假。自修时间很少,经过一段时间摸索,定出一张作息表,保证一星期四十小时纯学习时间。那时国际书店在东单侯位胡同,前院办公,后院就是宿舍。即使加班再晚,每晚十到十二点,总可学习两小时;早上五点起床到八点,学习三小时,一天合五小时,五六得三十,星期天则保持十小时学习。严格遵守,刻苦自励,四年不看电影不看戏。有所为就只能有所不为。那时还没电视。

金:那你看些什么书呢?

罗:刚开始是泛看,读点哲学修养书籍,学习在困境中何以自处,克服颓丧情绪,先精神上振作起来。毕业分配出了个意外,从文学出版社变为国际书店,无端开始了我人生的苦难历程。挫折成了人生学堂的第一课,逼得自己坚强起来,鞭策自己孤军奋斗。天天订单发票,但专业不能丢,别的没条件发展,一个好译本就是一位好导师,就朝翻译方面努力吧。慢慢比较集中,专看傅雷的翻译。每天看若干页,开始时把傅雷译得好的字句记在法文书上,有一天,回过头一看,发现差不多大部分已记下,只差几个字,何不全文抄上。这时《高老头》已看了一半,后半本开始全文抄录,抄完,又去买一本原著,把前半本补抄上,觉得翻阅方便,是很好的学习方法。初战告捷,便想扩大战果,订了个庞大的计划。等整部《约翰·克利斯朵夫》、两篇梅里美、五本巴尔扎克抄毕,我当时列了一张表,今天带来了,请看!傅雷解放后(至我抄书的一九六〇年),共译有二百七十四万八千字,我抄了二百五十四万八千字,服尔德(伏尔泰的旧译名)的二十万字,因没有行距较宽的原著,只好作罢。就是说,解放后十二年,傅雷先生共译有二百七十五万字,我抄了二百五十五万,合百分之九十三,剩下的百分之七,便摘抄了不少卡片。

当时下班后,只要有点空,就一边读,一边抄,足足抄了九个月。例如《邦斯舅舅》,全书二十几万字,一共抄了十九天,没片刻休闲,抄毕,在书后记有:“睡眠较少,日睡五时,体力尚佳,唯视力坏下来。”不仅是体力,毅力也是一大磨炼。苏东坡说:“古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。”不要说大事,遇到任何阻难,都需要有坚忍不拔的意志。更重要的是,于迷途失津之际跨出了坚实的一步,找到了努力的方向,看到了,如卡莱尔所说,“即使最低处也有一条通往顶峰的道路”。

金:大功告成之后,是否觉得学业大进?

罗:是大不一样。还记得那时候,要抄傅译,首先要有原著。如《约翰·克利斯朵夫》这版本,是从东安市场旧书店淘来的。这部书,十卷本,页边烫金,开价三十五元,三十五在当时是个数目了,买不起,请书店暂保留。那时月薪是五十六元,我是家里老大,要养家,但智力投资尤重要,省了两个月伙食,才买了这部书。如这第一册,我从买来当天,六〇年四月三十日,晚九时抄起,至五月七日晨七点十五分抄毕,用了一周业余时间(记于书末)。整本《约翰·克利斯朵夫》,共一百多万字,抄了七十二天。那时候不兴留长髮,我在抄《约翰•克利斯朵夫》前理了个发,下个决心,“灭此朝食”,等全书抄毕,两个半月,头发已长得像个囚犯。说得悲壮点,抄傅译是在节衣缩食、废寝忘食中完成的。真有点发奋图强、艰苦卓绝的劲头,相信只要自己努力,哪有不成之事。当然,全凭年轻。前途虽然渺茫,但觉得只有振奋、只有坚强一途,才能打通人生的通道,即使不成功,也虽败犹荣。命运的力量有时非人力所能抗拒,尤其在逆境中,感到确有实实在在的厄运在,因已给套牢,不是否认所能否认得了的,这是每天醒来就会面对的现实。悲叹只能排遣于一时,不能解困以长久。要么消沉下去,静以待变,但旷日持久,转机能否等到还是疑问,不然,只得磨砺志气,积极抗争,即使失败,至少自己已努力,已竭尽所能,也有失败的光荣在,可以无悔,可以自慰!

金:你这么一说,显得意义重大。毅力可佩,精神可嘉!抄写傅雷译文,前后共花九个月,可你在书店耽误了五年多?

罗:五八年下放过一年,回来后开始读傅译,一读四年。当时我是文弱书生,下放江苏高郵,大忙季节,男劳力挑秧,一连五十多天,天一亮就下田,到晚上天黑了才收工。而热天天不肯黑,有时八九点钟天还有亮光。下工后,就到河埠头去洗洗腿。下放十个月,体力上得到极大锻炼,成个粗坯,至今顽躯还尚健!现在看五六十年代的知识分子,能上天揽月,能下田插秧,经过脱胎换骨的锻炼,但似缺少点斯文儒雅之概。

金:那时候真得挤出时间来才能读书吧!

罗:那时正值“大跃进”,要学习只得从休息和睡眠里挤时间,累点,犹小事。学的是西方文学,搞的是订单发票,不安心工作,简直可以成为一条罪名。那时候政治环境,不像现在宽松,大陆与港台不是有近三十年不相往来?走上工作岗位,碰上大跃进、反右倾、三年困难时期,除人事部门和我知道分配工作中的阴差阳错,周围人就批评你不安心工作,批评你白专道路。如跟人家说,我原是分配至人民文学出版社的,人家会以为是痴人说梦。故每走一步,都遇阻力,精神压力很不小。所以在书店工作,格外谨慎,知道不能出一点点错,以保平安。这种情况下,能挤出点点读书时间就非常宝贵,得用在最有实效的课目上。具体说来,就是集中精神,四年读一经,专心攻傅译。专一则精,我当时是逼得作专一之学。晨读夜习,几年下来,算打下了点基础。年轻,记性好,可说是看得滚瓜烂熟,了然于胸。抄写期间,《世界文学》杂志约我翻一篇八千字的小说,三晚就完成了。以钟点计,就是十个多小时。今天看来,译得还可以,有新锐之气。那时日抄万言,精熟于“傅雷笔法”,翻译能力最强,可惜没人要我译。日后,我之所以能从那环境跳出来,全靠学了翻译这点小本领。李健吾的《包法利夫人》、杨绛的《吉尔·布拉斯》,都是大家手笔,我也看。但傅雷的量最大,各种词法、句法都出现了,多而全,杂而广,反而好。诚然,抄书是笨办法,我人笨,笨人用笨办法正好。

金:这可是有点愚公移山的精神。

罗:九个月,二百七十天,抄二百五十多万字;山不会再高了,抄一万字少一万字,积小胜为大胜。抄时看一句抄一句,一时里全部心思都专注于精妙的译法,有时看了下一句法文,回头看傅雷的译法,好像是从自己脑子里迸出来一般。姚鼐说:“技之精者近乎道”,傅雷虽然论道不论术,我从他具体的技法着手,慢慢悟出点傅译之妙,翻译之道。庄子说:“可以言论者,物之粗也;能以意致者,才是物之精也。”到底何谓得其神,也把握不大准,后来给傅雷先生写了封信。

金:是哪一年呢?

罗:六三年初。家父早死,那时我微薄的薪水,要养六个人,为节省京沪两地开支,我申请调回上海,从科、处层层上去,最终到书店领导,就是不准,按当时城市最低生活标准,本人每月以十二元计,家属八元,证明我五十六元月薪养六个人,还绰绰有余,理论上说,还有四元富余!并说,你还可搞点翻译,挣点稿费,这完全是欺人之谈。而且,欺人太甚!书店人事处后来已通知有关出版部门,嘱勿发表我的译稿。来调,不放;翻译,不让发表,直欲将人封杀!至此,我只得写信给对外文委(国际书店前由文化部领导,后属对外文化交流委员会),上级机关两天后电告信已收到,意思叫书店放人。

世上的人,有的好,有的不好。我的同学丁世中,在文委,受器重,当口译,见到周恩来、陈毅这样的共产党员;我在低层,小地方,很倒霉,碰上没有笑脸的顶头上司,至少没遇到过一位宽厚的领导,肯放我一马。书店那几年,正值反右派,气氛特别肃杀,好像党的阳光永远也照不进来似的。四年不看电影不看戏,是因为穷,有闲话,逼得我发“愤”图强。那时买戏票电影票,在科、室登记,由工会统一代购。还是人家背后叫她“小媳妇”的一个同事嘱告我的,要我注意点,我听后当机立断,不再花一分钱文娱费,免得外议籍籍。环境不是这样严酷,我也不会这样用功。也正是靠非凡的努力,才得以脱离苦海。今天说来,局外人很难想象那时的情形。

我给文委领导的信,就是请丁世中递交文委秘书长陈忠经的。两天后陈办公室秘书来电,告陈会关心此事。可是不久,中央推行走马换将政策,陈去江西当省委书记,此事才由文委副主任周而复接办。周召我去谈话,他开门见山,说你的问题,主要不是经济问题,而是工作不合适,对外文化交流,外语学生能做的,是口译,文委似想留我,但我比较喜欢文学,周说斯当达是文学家,但也当过大使,年轻时扩大生活面有好处,便要我去外文出版社(后升级为外文局)。外文出版社是文委下属单位,我表示还是想去人民文学出版社,人文仍属文化部领导,当时有个原则,大学毕业生学用不一致的,在本部委内能调整的就不外调。我很久以后才知道,关于大学毕业生学用不一致的问题,早在六二年陈毅就有个内部讲话。周在谈话中引斯当达例以增加说服力,想不到后来倒跟斯当达结了不解之缘(罗新璋后来曾花两年时间译出斯当达名著《红与黑》)。

金:结果去了哪里?

罗:那时对外刊物《中国文学》筹备法文版,周叫我去外文出版社,去搞中译外!中译外非外译中,虽然都是翻译,虽然都是文学。后来得知,《中国文学》之所以要我,是主持工作的何路,向《世界文学》的陈敬容打听,陈美言了一句,说我是年轻人中(法译中)翻得较好的一个。何路虽然叫我搞中译法,但她相信一种说法:一个人的外语不可能超过母语水平;母语可以,外文估计也就差不到哪里去。这种说法,当是针对解放后关在国内受外语教育的人而言。这样,好不容易,六二年十二月二十八日离开国际书店,当即把翻译上的疑难困惑,拟了一封信向傅雷先生请教。六三年一月三日去外文局报到,下午回家后把信誊清寄出,傅雷先生一月六日就回了信。

金:写信给他的心情如何?

罗:五七年上大四时,寄过一篇翻译习作,傅雷先生曾仔仔细细指出毛病所在。六三年再写信去,北京、上海信走两三天,他大概一月六日收到,想必当天就作回复。拆开信来看,他的字体都变了,原先修长潇洒,作右派后,韬光养晦,一变而为扁平古拙,有魏晋楷书风貌。尤其信的内容,提出“重神似不重形似”的主张;并说,第一要求将原作化为我有,方能谈到迻译。给了我不少忠告,非常宝贵。

金:你有没有见过他?

罗:六四年七八月间,在《中国文学》法文版时,作为口译陪同,曾去苏州、上海、杭州出差一星期,原本可以挤出时间去拜访的,但我怕见名人,没敢去,结果与傅雷先生缘悭一面。

金:这就可惜了。你在《中国文学》工作了多久?

罗:十七年。从事中译法,也有好处,外文笔头来得,语言才谈得上过关,只是只能暂时告别傅雷,转向如何中译外的问题。一换单位,重新开始学法文。不像以前重理解,现在重运用,要会manier lalangue(操纵语言),讲究文字意趣。头六年很努力,较扎实,有进步;六年后,就上不去了。中国法文到法国法文,这一关过不了。光靠努力,还不够,缺少环境。先天不足,毕竟在长大后才开始学法语,晚了,不是母语,不能天生自然。

金:文学作品一般都是外语译成母语的,这是世界译坛的主流。

罗:这是有道理的。我后来发觉自己再努力也跨不过去,译出来的都是中国法文;法文改稿改动几处,就变地道法文了。于是想转,离开《中国文学》,去社科院,虽然在《中国文学》很受器重,任法文组组长,编委会委员,进入领导层。

金:哪一年去的社科院?

罗:八〇年去的。

金:这是你理想的工作单位了?

罗:几经周折:国际书店五年零三个月,外文局十七年。但是,喜欢文学,不一定能搞文学研究。到外国文学研究所,实际上有点一厢情愿。三十不立,四十而惑,已是强弩之末,犹且从头开始,当时读到黄景仁的两句诗:“汝辈何知吾自悔,枉抛心力作诗人”,深有感触。到外文所不久,一次去拜访钱钟书先生,说搞了十七年翻译,结果走得还很不愉快(因外文局不肯放);钱先生说,他也搞了十七年翻译(指“文革”前十七年)。根据我的情况,他建议,就自己喜欢的书,好好翻几本。

金:请问你翻译以来,最喜欢的是哪一本作品?

罗:《列那狐的故事》,能放开来翻。《管锥篇》中讲“以文为戏”,经子古籍中也有修辞机趣。这本书翻得最愉快,其中也有点文字游戏,例如第六十八页,以佛经四字一语的句法,译修道院长老的教诲口气。钱先生也曾以佛经体翻译希腊史家希罗多德文章。

金:你写过钱钟书研究吧!

罗:那是谈钱先生对翻译的看法。钱批评袁枚论韩愈,“不读其全集”,所以我写钱,从第一个字看起,花三个月工夫,把他全部著作再看一遍,才敢动手。说句大话,我可说,前学傅雷后学钱。可惜只学到点皮毛。钱先生对古今中外的译论,可谓博览群言而自成一家,他的翻译论说和翻译实践,值得我们认真总结和好好学习。

金:还是请你把翻译的心路历程,以《红与黑》为例,约略谈一下吧!

罗:我搞翻译是笨办法。东坡所谓学者须精熟一部书,是“学然后译”,先打基本功,然后才动笔;翻译时,卡住了,“译然后知不足”,再看傅译取经。译《红与黑》时,每天看点傅雷;斯当达说,他写作每天看三四页民法,定定调子,或许是英雄欺人之语,但我看傅译,的确很有启发。他有些处理很高明,到底是大家手笔,举重若轻。他译的过程我们不知道,但从结果看,可谓游刃有余,每部书中都有不少段落译得很精彩。我曾说:“精确未必精彩”,方平先生写文章驳我,认为“精彩不是翻译唯一的追求”。这话当然不错,精彩不是唯一的追求,但不失为一种追求;唯其精彩才难以超越,唯其精彩才不可磨灭。傅雷不为精彩而精彩,有些句子看来平平,但他翻来出手不凡。举例说,伏尔泰有一句话:“Ⅱy a du divin dans une puce”;傅雷译成“一虱之微,亦有神明”,这“之微”两字加得好。这就是他高明之处,若译成“跳虱身上也有神明”,当然也可以,但讨厌的跳虱怎么会有神明,不大好懂,而且意味大减。“之微”反衬(神明)至大。

我只是“偷得其法”,用傅雷的三两法而已。我译《红与黑》,是傅译的学以致用。傅译二百五十万字是个宝库,很多人没去开发。《红与黑》开头,市长盯了太太一眼,我以傅雷笔法译成“瑞那先生一副老谋深算的神情,瞟了他夫人一眼”( en regardant sa femme d' un air diplomatique),而不像有的译者译成“以外交家的眼光看他老婆”。这不是我高明,是学来的,抄来的,抄傅译《欧也妮·葛朗台》里的译法。傅雷翻译吃透原文,把字里行间的意思也译出来。上下文照顾到,能把文气理顺。有时同样的字重复出现,译时用字避复,“一字两译”,相互阐发,翻译大有讲究,尤需修辞。

金:文学作品的翻译是奥妙无穷的。

罗:文学翻译是奥妙无穷,但有些文学作品,翻得像白开水,字当句对,没有波澜。袁枚说:“文似看山不喜平”;翻译也需形成文字,译文也应尽文章之能事。有的人搞了一辈子,结果并没入门!

金:入门到精通,也不可以道里计。

罗:我奉行实学,观千剑,则晓剑;读千赋,则善赋。看到了什么是翻译,自己译时就有个准绳。尼采认为,为学开始如沙漠跋涉,是骆驼阶段,艰苦备尝,这个阶段值得珍视。缺了苦学阶段,基础如没打好,可能一切都谈不上。之后,就要像狮子吼出自己的声音。我的吼声是借傅雷之力。有个大学生看了我译的短篇,说译得好,我告诉她,下如此苦功,译得好,没什么稀奇;译不好,倒才奇怪!

《红与黑》,罗新璋译

金:你真风趣。你有没有推陈出新,脱离傅雷的地方?

罗:我这方面比较保守,不以规矩,无以成方圆,最多也是有所法乃大。一次与傅聪谈到师法问题,他认为,无法之法乃大。

金:那是大家气象。

罗:傅译,严谨而又灵活,自具规矩,故可学。傅译巴尔扎克,值得借鉴,他译笔之妙,远远没给大家学到。傅雷目前还不应是打倒的对象,而是学习的榜样。我译《红与黑》的第一句,就是偷得傅译《邦斯舅舅》。

金:翻译的成功方法是应该注意。

罗:翻译有许多技巧性的东西,自己摸索半天也不知是否对头,毛说过,“把别人的经验学到手,你的本事就大了”。现成的东西很多人不去学,真可惜。罗玉君译的《红与黑》,有文学色彩,不失为文学译本。有些译本不讲技巧,字对字,句对句,不求工于技,当然不尽当于道,只能算是文字翻译。

金:赵瑞蕻认为《红与黑》的原文文字比较拙,不华丽,因此自己以前的译法不适当,要全部用口语来重译。你对这个如何看法?

罗:小说里有叙事,有对话,叙事可文一点,对话宜白。赵先生主张全用口语,一家译法,当然可以尝试。固然斯当达不求华丽,但于连第一次去市长家,见到德瑞那夫人这一片段,就有文字之美。文学作品总有文学性的东西,质朴也有质朴之美。

金:对啊!中文有中文的层次,法文有法文的品位。文字的层次感是很难表达的。例如以前港督发表的文告,用的英文很浅白,但译成中文后,由于习惯使然,不能用“你你我我”的大白话。目前有些论者认为现代中文里不应用四字结构,其实,四字结构分为四字成语及四字句法两种才对。

罗:四字结构很精炼,比如法文 Ai-je prolongé les mains dans une caissequi m’était confidé(难道我把手伸进人家托我保管的钱柜里了吗?)傅雷用“监守自盗”(见《贝姨》(见人民文学出版社1954年版521页)四字,就把意思说清楚了。《诗经》以四字句为主。四字一语,表达精善,钱基博称之为“研炼而出以简化”。关键是用得恰当不恰当,而不是用不用的问题。

金:请你讲一下翻译《红与黑》的过程好吗?

罗:最紧张时,每天四点起床,译到七点。清晨,平旦之气,精神好,没有杂事干扰,七点以后就维持不住了,一早就把定量(七星丛书版一页半)约一千字译好。然后白天忙白天的,中间有时间再修改、查书。长篇是长途跋涉,每天得保持一定定额。

金:你翻译时的手法是怎么样的?

罗:初稿我是撒开手来译,不受拘约,到修改时才拉回来。译初稿,凭感受印象,常有些fantaisie(纵逸逞臆的东西)。《红与黑》翻到半中间,国际版权协议要开始生效,知道有好几个人也在译这部没版权的书,不敢掉以轻心,请出版社宽限半年,延长至两年,稍求放心。

金:两年从初稿到定稿,一共改几遍?

罗:以前翻东西,改一遍抄一遍,会抄三四遍。《红与黑》稿子太长,时间太紧,就只三稿。上卷从初稿到一稿,再到二稿,就发稿;下卷,时间来不及了,就在初稿上反复改,请人抄一稿,抄毕,再从头到尾看三四遍,卷面不干净的,重抄一部分,这样说来,从初稿到定稿,前后也看六七遍。本来笼统说九三年春节前交稿,以为是二月份,哪知这年春节在一月份,这一个月时间出入很大,请求顺延到二月底。九二年九月三十日交上卷,九三年二月二十八日交下卷,因错过了春节前,也就错过了九三年,出版社说要推到九四年才排上出书。因此,交稿后,在副本上再把上卷合起来,从从容容从头到尾连贯看一遍,时间在九三年三月到五月,后专程去杭州,因书尚未发排,誊改在发稿本上。这一道改,最大的收获是稿费的减少,多余的字尽净删去,以求简洁,这样,文字就干净多了。文字一般总是越改越好,当然,钱钟书也说不能“过改”。

金:傅雷翻《高老头》,前后译过三次,每次都大事修改,有的地方,第三次翻译时又把第二次译文改回第一次的模样。基本上,读者都喜欢干净利落的文字,现在的译文时常啰啰嗦嗦,正如余光中所说,英文没学好,却把中文给带坏了。

罗:那是因为中文本来不过硬。

金:对呀!正如一个小孩子,禀性善良的,是学不坏的。

罗:文字应该讲究。傅雷的翻译,译来妥帖,而且时有警句妙语,读来有味道。

金:句子不稳,有如三脚凳,摇摇晃晃。中文每句句子的结尾要有分量。

罗:否则就顿不住。

金:你的风格是受傅雷影响的。

罗:不错!我的译笔、文风,都受他影响。傅雷足不出户,但在他,一室之中自有千秋之业,整天在书房里推敲,所以文字经得起推敲。翻译不能根据外文的长短来翻,如慧皎所说,要“依义莫依语”;译文宜加处理,善于变通,否则是方块字写的外国文。傅雷整日为传神煞费苦心,正如傅聪每天练琴十小时,与琴打成一片,提炼出纯音乐,而摒除乐器声。一九五六年傅聪自国外得萧邦奖归来,在京汇报演出,文化部邀请傅雷出席,那时还没有民航,考虑到从上海一来一回要一个礼拜,影响翻译进程,权衡之下不动心,决定不去,稳坐冷板凳,以事业为重,我们都做不到。

金:现在的概念不同了。傅雷像个隐士,但他的精神领域很宽广。说起来,你译的书我都很喜欢,你自已认为用力最深的是哪一部?

罗:花时间最多的是《特利斯当与伊瑟》。刚到外文局时,为学法文,泛读一些文学作品。看了这书很喜欢,“文革”后,文学复生,才动笔翻。“文化大革命”中,短期去了次法国,编译了本《巴黎公社公告集》。这是公文体,《特利斯当》则不同,是文学。

金:“文化大革命”中,你怎么去了法国?

罗:基辛格第一次访华,点名要看故宫。国内随后在故宫办了个文化大革命中出土文物展,《中国文学》上有篇介绍文章是我译的。七三年出土文物展,到法国去,需要翻译,就找了我。展览在PetitPalais(指巴黎小皇宫美术馆)展出,展团成员有空就到法国国立图书馆查阅有关的敦煌写卷。一天,我名下那部分敦煌文物查毕,便想看看值得一看的典籍。“巴黎公社公告”类乎文革中的通令通告。差不多有大半年时间跟文物界朋友在一起,耳濡目染,以观赏真品为贵,表示想看看公告原件,自己没找到书号,求助于图书管理员,他翻了卡,查了编目,也没找到,便打电话到里面去问,里面说二十分钟后再告知。结果借到的是完整的一套公告原件,拿出来两大厚本,是个宝藏,可谓世界上独一无二。这部公告藏品,说不定连法国人都没发现,因为他们自己会查目录,查得到公告图书。我意在看原件,看几张真品,过过文物瘾,不想图书管理员不怕麻烦,真把原件书号找了出来,这批原件几乎包括全部公告,是手稿部的藏品,还注明À laréserve(特藏)!公告编号,从第五号开始,编到三百九十八号,现存三百六十多件,其他地方还散有多件。这些公告,有的是原件,有的是校样,有的是从墙上揭下的,还留有硝烟弹痕!翻阅之下,原件,实物,好像接触到了真实的历史,字里行间风云激荡,使人感奋,作为文献,觉得非常有价值,决定副录下来。抄书是我的看家本领(当时拍照要两万法郎,哪里有这笔经费)!上次是抄中文,这次是抄法文。一天抄十件,一个多月即可抄完。抄,核,再加上展会文案一摊事,每天只睡五小时,也跟十三年前在侯位胡同抄傅译一样。出国时定做的两件衬衫有一个纸盒,回国时正好装了六厘米厚的抄稿。我们是九月十三日回国。在巴黎一共五个月,这套藏品到后期才发现,一个多月没怎么睡。走的当天,还在Rue de Richelieu(黎塞留街)的国立图书馆核对到下午一点多,再匆匆吃中饭,拜会外交部官员,去使馆文化处告别,等等,下午五点,一上飞机,就一觉睡到北京。

金:是回来后再译的吗?

罗:我选了几份,写了一篇介绍文章,登在《人民日报》。另,选译两百多件,寄给上海人民出版社。出版社意思,资料以全为好,就把搜集到的三百八十九件全译出,到七八年才出版,印了三万多本。这是一本资料集成,平装,精装,能售出三万多本,在今天不可想象。

金:你很看重这本书,当时反响如何?

罗:社科院历史所曾著文推荐此书,称其中二百多件系国内第一次翻译,是重现公社光辉业绩的珍贵文献。还有一件想不到的事:公告集出版几个月,一天,在《中国文学》上班时,突然接到北大张芝联教授的电话,予此书以很高评价,并邀我参加不久将在上海举行的法国史研究会成立大会;会上请我作一专题发言。对我这门外汉来说,也算一种殊荣。二十年后,遇到一人,说早知道我的“大名”;自知没几本译作,我说不可能,他说他读我的第一部译作是《巴黎公社公告集》,而且从头看到尾,还写有一篇文章。门外汉遇门外汉,一个非专业人士能读得这么专业,听了让人高兴。

金:你对翻译理论,以及理论与实践的关系,有什么看法?

罗:搞翻译的,应该关心翻译理论。知道理论,尤其是从翻译经验提升而来的理论,对自己下笔有好处。一部分理论,可以很高深,作学理的形而上的探究。但一般理论,要切合实际,能指导实践才好。有人说中国的“信达雅”不够严密,还不能成为“学”;但能适于用,也就够了。有很多理论很空很玄,西方的一套理论对评定译文定下量化标准,但有时失之繁琐。我翻译时并不想什么理论,一个是读懂理解,一个是体会、领悟,就开始译了。悟很重要,悟则通,打破外文与中文之间的语言屏障、语言隔阂。

金:你对目前翻译界有何看法?

罗:介绍外国译论,最好能结合中国的翻译实际和翻译传统。目前是引进多于建树。近期翻译刊物有不少关于建立翻译学的文章,比较可行的是把中国翻译学搞深搞透。切忌把中国翻译学搞成外国翻译学的翻版。我国翻译家对翻译有自己的思考,有自己的一套话语。我们讲“信”,外国人讲“忠实”;“信”与“忠实”,并不等值。“信”,从人言;但“信”与“伸”通,多出“忠实”所不具的含意。依信而译,任兴而行。翻译( translating)先须严谨,行文(rewriting)不妨放开;也即穷达辞旨,妙得言外。有所羁束又不受羁束,原作客体与译者主体兼资并包,他者(other)与自我(self)两全其美。其中,他者的原作,是第一义的,有羁束力的,但译者的自我,崇其本而不滞于文,时或凭兴会引发。当然,外国翻译理论要重视,但不应重视到长洋大人之志气,灭自家人之威风。研究外国翻译理论,不是使自己变成中国的外国翻译理论家,而应能推进我国传统译论的现代解读,发展我国当代的翻译理论。

金:你目前在从事什么研究工作?

罗:研究谈不上,现在在看蒙田,看钱先生借阅过的那本七星文库版,凡重要有价值处,钱先生在书页的边上用铅笔划一竖道,方便后学!我的正业是法国文学呀!前几年为写鸠摩罗什的文章,看了点什译,看了点佛经,佛经有深度的智慧,鸠摩罗什的翻译也大有智慧。翻译需要技艺、聪明、巧思、智慧。李义山诗云:“独有巧思传千古”;两种语言通兑时,要善于发现相通之处,“巧”度过去。而智慧更是超越时代的。我们的翻译事业里,积累了前人许多智慧。如本世纪初,碰到humour一词,就难为煞人,想不出贴切译法,今天随手就可写出“幽默”两字,而且音义兼译。须知翻译也是一种sagesse(智慧)啊!

原载香港《大公报》一九九九年六月十六日;后收入《认识翻译真面目》二〇〇二年版和《译艺发端》二〇一三年版;此处标题为责编自拟。

罗新璋简介

浙江上虞人。1936年生于上海,1957年毕业于北京大学西方语言文学系。1963年起先后在外文局中国文学杂志社、中国社会科学院外国文学研究所工作。译有《特利斯当与伊瑟》《列那狐的故事》《红与黑》《栗树下的晚餐》《不朽作家福楼拜》等;撰有《我国自成体系的翻译理论》《中外翻译观之“似”与“等”》《钱钟书的译艺谈》等;编有《翻译论集》《古文大略》等。

作者简介

金圣华,出生上海,在台湾上中学,毕业于香港中文大学的前身崇基学院,后又获华盛顿大学硕士、巴黎大学博士学位。曾任香港中文大学校董、文学院副院长、翻译系主任兼讲座教授。