对话|“怀疑,是我的健康状态”:萨冈谈写作(访谈录)

本访谈节选自法国艾尔尼出版社2008年出版的对弗朗索瓦兹·萨冈的访谈集《某种目光》(un certain regard)。此书将历年来散见于报纸杂志中对萨冈的访谈围绕着写作、爱情、金钱、政治等主题进行了整理归类,力图完整而清晰地展现出女作家对人生、对文学的思考。节选内容译自本书第六章:写作。

问:您还在写作吗……

答:写作,运用文字,这确实是我开始创作《你好,忧伤》时所唯一想做的事情。我喜欢词语。百分之九十的词语我都喜欢。有些词语非常令人开心,例如,“阳台”。还有“百叶窗”,“忧郁”。

问:您怎样写作?

答:我开始写一本小说的时候,我首先会非常随意地写下草稿,没有提纲。此外,我特别喜欢即兴发挥,有一种拉着叙述之线的感觉,让它随着我的意愿变动。而后我修改全文。我调整句子,删除副词,检查节奏。不能在某处缺了一个音节或一个音步。写作也是工匠的工作。在小说的一个句子里,“音步”的数量并不是确定的,但是我们在打字或是大声朗读的时候会觉得句子不平衡。我热爱法语,但是法语中的一个错误并不会让我跳起来,我只是试着写得得体……最开始,体力上是很累的。作家也是一个非常可怜的动物,把自己关在一个笼子里。写作是樵夫或匠人的工作。当我的人物真正成形的时候,我才开始写作。于是,这时我会写得很容易,我停不下来。一切顺利的时候,简直是妙极了。确实会有神来之笔。是的,有时,我会觉得自己是词语的女王。那简直不同凡响,那是天堂的感觉。当我相信自己写的东西时,我就会快乐得发疯。我是人间的女王。

一本书的名字对我来说是非常重要的。有点像穿衣服的方式。我总是选择自己喜欢的题目。我几乎总是在完成全文之后才找到题目。

《你好,忧伤》的初版和改编版同名电影海报

问:您的写作很容易吗?

答:有时是。一本书,看上去有些浪漫,有些夸张,它是由乳汁、血液、神经和怀念共同构成,当然还须有一个人!那么,写作的方法,无非是把自身同时间和外部生活割裂开的一种方法。我会一两个小时就写出十几页。

问:总是用打字机写?

答:是的,从来不手写。用打字机写得更加整洁,很鼓舞人。

问:一些大作家,例如福楼拜,写作都非常辛苦,字斟句酌。这种写作方法依然存在?

答:是的,我非常理解这种写作方法。他们很有道理。或许。但是对我来说,词语是表达思想的一种可能性。不需要让自己过度劳累。珠宝制作的工作属于珠宝制作者。

问:您每天都写作吗?

答:不一定。有时一本小说会断续写上好几十天或半个月的时间。在停下来的时间里,我想故事,我做梦,而后我把它说出来。我有时会没有思路。我会去问别人意见。我希望小说会讨人喜欢。

问:如果不讨人喜欢呢?

答:那就会给我造成一种灾难性的后果。我不觉得我可以做出什么重大改变。我是手拙的人。我不相信我可以做别的事情。我没想过没有写作的生活。

问:对您来说,写作是什么?

答:写作,是给别人讲故事和给自己讲故事的双重快乐。写作的快乐是难以解释的:突然之间,我找到了一个形容词和一个名词可以组成绝妙的搭配,我不知道为什么,两个极好的词,一个与我们想做的事完全不符的想法,但确实是一个好主意。就像是在一个陌生却令人快乐的国家散步。令人快乐的,但有时也是令人耻辱的,即当我没能写出想要写的东西时。那时,就好像已经死了一半,我对自己感到耻辱,对自己写出的东西感到耻辱,我变得微不足道。但是很“顺”的时候,就好像是一部上满了油的机器,完美运转。就好像十秒钟跑完了一百米。我看见句子奇迹般地聚集到一起,思想几乎是在自己的体外运转。我变成了自己的观众。

问:例如,当我们重读《心灵守护者》的时候,我们会觉得您非常喜欢让人发笑。

答:是的,我非常喜欢这样。首先我喜欢笑。

问:您在写对话的时候,是否有意想引人发笑?

答:对于某些人,是这样的。我希望我们谈论的是同一些人。

问:当您看到一个人的时候,您会注意什么?

答:我完全不认识的人?

问:或者是您认识的人。

答:如果是我不认识的人,我更注重他们的外表,他们动作的姿势,也就是人们所说的他们的举止。至于认识的人,我看他们是否气色很好,他们是否看上去很开心,是否一切都好。

问:您不觉得应该观察一些日后会用得到的东西吗?

答:我根本不是观察家。

问:当您写到一些细节的时候,这些细节是来自于空想,还是您突然记起了您在某处所收集来的细节?

答:首先我觉得这类细节非常少。

问:但是比如说场景呢?

答:场景是视觉的。总是想象出来的,是的,完全的想象。

问:在《您喜欢勃拉姆斯吗?》中,我想到了一个非常美的场景,保萝和西蒙在敞篷车里第一次拥吻的时候,他们的头发交杂在了一起。这个场景不是来自回忆吗?

答:不,我就是这样想到的。那时不是因为这个场景,而是因为晚上经常会有一种风,风里夹杂着一种完全不属于巴黎的味道……冬天的风……我非常喜欢那种风。那是我在晚上最喜欢的事物之一。于是我让它扮演了一个活跃的角色。

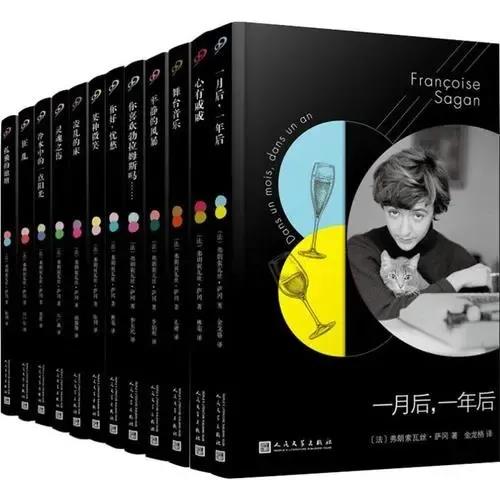

萨冈作品,人民文学出版社

问:人们在您的书里会感觉到一种写得“很好”的骄傲。

答:并不是所有的人都可以写得很好。有人对词语并没有激情,同样,他们写的东西也非常无趣,很糟糕,或者太平淡。然而,法语是一种绝妙的、常新的语言。要求读者带来一种作者所没有表现出来的才华,就像新小说所宣称的那样,总是容易的事。但是真正的文学,是要用作者的才华!读者应该被某个人征服、被吸引、被攫住,对于这个人来说,通过人人都用的词语来捕获读者是他的乐趣,也是他的能力。但是作为作家,他不会像随便一个人那样来组合这些词语。

问:那么您对自己所写的东西感到满意吗?

答:写作对我来说是一种异常谦卑的努力。我想要确信自己写出了或正在写一本对自己而言是精彩的书,但是我并不确信。我们没有权利拿写作开玩笑。没有什么比人们在这方面对我做出的错误评判更让我气愤的了。我知道有一些好书,一些伟大的书,为了写出这样一部书,愿意付出一切,我也是这样。我相信诚实……对我来说,诚实就是尊重人们的某些有价值的想法。我所试图去尊重的价值是文学。确实如此。我最喜欢的东西是小说。我创造出一个家庭,和他们一起生活两三年的时间。一部小说,就是与一群人一起长途旅行,在整个旅途之中,我们会一直与他们形影不离。一个短篇小说,是一次非常非常短的旅行。但是如果我能写出非常美的诗,我就不会做其他事情。只是我的诗没那么好。我一生都在写诗,写过了之后扔掉或丢掉。我喜欢失去。

问:批评家们对您感兴趣吗?

答:批评家们只有在他们不去考虑萨冈而谈起我的书时,才是在关心我。这样看来,显然他们对我少有关心。二十年来我总有这样一种印象,仿佛我被一个爱抱怨的或者说是可爱的家庭包围着,家人总是重复着同样的老调:“你努力得不够,你酒喝得太多,你总见那些令人讨厌的人,你开车开得太快。”这都是属于家庭领域的指责,而非文学领域。您一定会感到吃惊,我三十九岁依然觉得自己还在青春期。仅有的和我谈论我的书的人,是我的读者们。因为他们和我谈起故事,以及这个故事的主人公。

问:他们对您说些什么,他们都是谁?

答:哦!通常都非常荒诞:从年轻人到老妇人。他们给我写很长的信。有时他们骂我。或者是找我要钱,三法郎,或者是一万法郎。但大体上,人们总是用一种有些杜撰的方式讲述着自己:我可以感觉出谎言或小说概要。那些信件内容与我小说的主人公几乎同出一辙。在《冷水中的一缕阳光》出版之后,有些女人给我写信说:“我也爱上了一个年轻人,我和他住在乡下。我随他到了巴黎之后,他像丢一只旧鞋子一样把我丢在一边。”在《灵魂之疡》出版之后,又完全不同:信的内容更加深刻,一种心灵对话式的信。非常感人,有一些还很美,里面谈到生命,谈到死亡,谈到玄学。

有时人们还问我想表达什么,想做什么,为什么这个人物会有这样的性格?或者有人会对我说:您的小说中,您为我解释了这样一个问题。而我,我从没想过他所提到的那个问题。我很困惑。

问:您回信吗?

答:有时候回。但是信件太多了。通常也没有什么可以回复。当一个读者说,在第二十七页我发现了自己,那就是我!这真令人感动,但对一个作家来说是完全没有意义的。

问:您自我评论吗?

答:我自我评论的时候不自我批评,也不审视自己。我对自己说:既然是这样,那么就是这样。我并不是非常勤奋。我继续,继续,最终,我看见了。总体来说,我不喜欢因勤奋而自夸的人,或者是等待灵感的人,简言之,我不喜欢故意引人注目的作家。我总是将自己的懒惰发挥到极致。懒惰是必须的。我总是不去思考什么,在挥洒时间中,在幻想中去构思作品。而后,有一天,人物形成了。我既不相信技巧,也不相信新小说。最重要的是,有整个人类可以发掘。对于作家来说,唯一的主题是人们头脑中和心中所经历的一切。其余的都是细枝末节,是无趣的。

问:人们经常在街上认出您吗?

答:次数少了很多。我十八岁的时候,这很让我厌烦。人们到处都能认出我来。幸好改变了很多。有些日子,可以说我同宣传照片中的我一样,还有些日子——这取决于我前一天晚上的状态或疲倦程度——我就会完全默默无闻。我的身上应该有逃避的一面。我很快过去,没有人看见我。这是一种技巧,需要径直跑过去,眼睛不要注视别人。否则,他们就会和你打招呼,一切都功亏一篑。您开始回答问题,人们聚集起来,完全混乱。我不记得我在哪里见过您,告诉我您的名字。不,我不认识您,但我非常喜欢《您喜欢勃拉姆斯吗?》。一场灾难。或者我机械而又有些难为情地和人打着招呼,一副亲热的样子,但是人家根本不认识我,他们盯着我看,就好像我是个疯子。这就造成了非常滑稽的场景,一种次序颠倒的戏谑效果。

问:您怀疑自己吗?

答:是否存在不怀疑自己的人?我总是怀疑自己。例如,我是否会继续写作?怀疑,是我的健康状态。写作十次有九次是自己欺骗自己。思想是在两个极端、两种可能之间摇晃的一种疯狂。对于一个作家来说,唯一的解决方式是全速朝着吸引自己的那条路前进。这种吸引,是从纯粹语言上的、抒情的、浪漫的角度来看的吸引。那时,我们毫不犹豫地自欺,但仍然深信不疑。所有人都有道理,因此没有人有道理。那些不会犯错的人,是如马拉美所说的,是独自面对“纸的白色所捍卫的空白的纸”的人们。我们不需在事后来为自己所做的事辩护,不需解释为什么,怎么样,为了谁。我们这样做了,这就足够。每一天,我都问自己:“我现在处于什么阶段?我应该想什么?”我完全搞不懂。我再说一遍,或许写作是唯一一种欺骗自己的方式,毫不犹豫地欺骗自己。某一天在公共汽车上,我坐在一位女士面前,她正在读我的书,突然之间她打起了呵欠。很显然,她感到厌倦。于是我逃跑了。我飞速离开公共汽车,走了四站路回家!

问:人们经常指责您总是写同样的主题吗?

答:确实,我的作品中总是有两个主题占主导地位:爱情与孤独。或者我更应该说是孤独与爱情,因为我的主要主题是孤独。从某种意义上来说,爱情总是一种令人扫兴的东西,因为对我来说,首要的是人们的孤独,以及他们逃避孤独的方式。

问:有人说:萨冈的小说,里面不会有什么事发生。

答:我的书中少有戏剧性的东西。因为如果仔细思考,一切都具有戏剧性:我们遇到一个人具有戏剧性,我们爱上他、与他一起生活都具有戏剧性,而三年之后,我们带着内心的伤痛离开了他。我喜欢孤独,但是我非常关注别人,我很关心自己喜欢的人。于是,在人生所有这些出小戏剧面前,我觉得应该转而去嘲讽,应该有很多幽默感,而幽默感的第一步,是自嘲。

问:您的人物从不会在身体上经受任何强烈的冲击,当然快感除外。他们所承受的震撼总是感情上的。为什么您要这样保护他们?

答:或许是因为我在一场车祸之中把自己撞成了碎块。而痛苦与快乐不会为彼此加上注脚。至少在我的心里是这样的。

问:在您所有的书中,您最喜欢哪一本?为什么?

答:这取决于哪一天。为什么,也是一样。

问:除了在《你好,忧伤》之前所写的那些诗之外,您是否也写过其他的诗?

答:我写过的诗加起来有几公里长。不太好。诗歌方面的“不太好”是不可救药的。

问:您现在要写什么?

答:我想写一些小说,在这些小说里戏剧性的情景会越来越少,日常生活的情景会越来越多,平日里的小冲突会越来越多。可以说,这是我想要去追寻的唯一方向。因为戏剧性就存在于那里。外部的事件总是偶然事件。戏剧性,是起床、睡觉、在此期间的躁动和沉寂。戏剧性,就是日常生活……我们偶尔会注意到,但是很少……

问:人们会因为所谓的您的悲观而指责您。

答:人们有时会因为我展现了生活之中一个失望的画面而指责我,但是我有什么办法?

人与人之间的关系是复杂的。为什么我会在平静的水中浸笔?我知道:伟大与美丽的爱情是存在的。但是这种爱情自给自足,不能成为小说描写的对象。极少有伟大的小说结局完满……

问:您写作的时候不想去改变什么东西吗?

答:我按照事物的原样对待事物,我从来不试图去改变,我只是描述。除了非常少的几个特例(左拉、伏尔泰、大革命前的卢梭、索尔仁尼琴),作家的角色一直都是诗意的。作家更常是评论者而非煽动者。在卢梭的时代,能阅读的人们已经是特权阶级。卢梭对评论家们的影响,比参加大革命的人们对评论家们的影响还要大。作家们认为自己有影响力,但是他们错了。

我喜欢描述性文学,它从各个角度看都吸引着我:道德角度、美学角度等等。我觉得事实与生活比少数的幻觉更加复杂、模糊,更加丰富。幻想文学或是乌托邦对我都没有吸引力。当然,和所有人一样,我喜欢布勒东,我也很喜欢柯雷【勒内·柯雷(1900-1935),法国作家,传统上被认为是超现实主义者。】但柯雷根本不是超现实主义者,或者至少不是非现实主义者。我觉得日常生活是更加可怕、更加猛烈的。流言与愤怒每天都会出现,这是我们的时代普通人的日常生活。狂热、流言、恐惧、激怒、不安、烦恼,对于任何一个稍微有些感性的人来说,这一切每天都会出现在他的日常生活之中。我所关心、我所坚持的是人与孤独和爱情之间的关系。我知道这是人们存在的基础,一个人存在的基础,不是要了解宇航员或是空中杂技演员是什么样子的,而是要知道她的丈夫是谁、情夫是谁或他的情妇是谁。奇妙的是,我所描述的群体内的心理关系,可以适用于任何阶层。嫉妒对于巴黎的知识分子和对于纪龙德河的农民来说都是同样的。

问:感情在各处都是一样的吗?

答:感情在各处都是一样的,在一个阶层和另一个阶层也是一样的。我们是通过深入探究,而不是通过不断地去发现,才会更加了解人。这就是为什么如果不是要克服旅行之中的困难,那么旅行便不会给任何人带来任何益处。我在面对异域风光时,或是面对不同的风情时,不会有任何文学思考。

问:对于环境也是一样吗?

答:环境的作用很少。如果我想写一个爱情故事,矿道中的环境描写并非必不可少。我所喜欢的主人公不是通过他们的社会价值来区分的。如果说我的人物总是属于同一个阶层,那是出于谨慎。我既没有经历过贫困,也没有遇到过严重的物质问题,我不知道为什么我要通过描述从未感受过、从不了解的社会问题来“发横财”,就像粗话里说的那样……通常来说,我的人物和工作之间的关系,对于故事的安排来说并不是主要的。

问:但是,大体上人们在生活中还是要工作的。

答:举例来说,一个人的工作在左拉和巴尔扎克的作品中有多么迷人,它在我的书中就有多么不被关注。我不敢去描述一个我不熟悉的阶层。如果我去描述一个非常贫苦的人的不幸,这使我赚到很多钱,那我拿这笔钱怎么办?给自己买一个游泳池?我觉得这样太缺乏美感。我的主人公们都属于某一个阶层,对此我没有丝毫不安。我不评判任何人,既不评判他的阶层,也不评判批评那个阶层的人。或许这是今天的我身上最真实,也最自发的一点:丝毫不评判。一个生命存在着,他就是他的样子,相比于其他的东西,我更希望去理解他。人们经常指责我,认为我所描述的人物与社会问题毫不相关:他们与我直接相关,但是我不想在作品里谈及,因为我不认为如果我的女主人公发表自己对越南战争的看法,就会改变什么事情。如果没有理性地使用了本不该如此使用的某些东西,我就会觉得自己这么做是“粗俗”的。当然,我是反对越南战争的……我在反战宣言上签了名,我也参加了游行。世界上所发生的一切都让我感兴趣,但是,我再重复一遍,我不认为自己有权利利用这些材料,为一个爱情故事再加点儿要素,给点劲儿。这对我来说是“粗俗”的。

问:那么其他的激情呢?野心,吝啬……

答:有一些激情并不太吸引我。

在我认识的人或是曾经相识的人身上,或是在我自己身上,最为吸引我的是那种不变的孤独,这并不是一个无足轻重的小主题。那种永恒的自我意识,既非常茫然,又不能言传。总之,几乎属于生物学范畴。每个人都或多或少地因此而痛苦,它甚至成为了首要的前提之一:人孤独地出生、孤独地死去。当人们抛弃了爱情,当然他们可以在野心、吝啬或习惯之中躲避,但是只要他们没有放弃爱情,他们就会紧紧缠住别人。

问:但您似乎认为人们在爱情之中也是非常孤独的。

答:是的,但这是对事物的次要观点。首要的想法是这样的:我是孤独的,我想要两个人在一起。而后,我们发现不是这样。而且,在我的小说中,人们在爱情之中总是孤独的。

问:您怎样看待您小说中的男女主人公?

答:有一些我非常喜欢。例如《一个月以后,一年以后》中的若利埃。他有非常独特的一面,他走路很快,他经过得很快,他从不弄虚作假。大体来说,我小说中的主人公都让我很感兴趣。有些批评家指责他们浅薄。我选择了他们,我不可能觉得他们浅薄。我可能会出于消遣而在肖像画廊中展示几幅漫画。然而我的人物并不浅薄。他们通常与我有同样的态度,这种态度对于很多人来说并不严肃。我讨厌严肃的性格。我觉得某种“轻”是很惬意并且很具有美感的。浅薄是指关注无趣的事情。我对这方面不感兴趣。浅薄本身是可怕的。无忧无虑却不同,在我看来,它是生活的一种形式。此外,我总是有些沉默寡言的主人公,我没有给他们很多时间去解释自己,但他们并不缺少思考。同样,我不喜欢外貌描写:外貌应该在读者的想象中形成。

问:是否应该在您的小说中找您的影子?

答:从《你好,忧伤》以来,人们就一直指责我在展示自画像。在《您喜欢勃拉姆斯吗?》中,我的主人公是四十二岁,而我二十四岁,人们也在她的身上发现了我的影子。不管我怎么做,主人公都是我!当然,会有共同之处。当一个女人谈起另一个女人,不可能有其他的方式。我觉得我与女主人公们共有一种对生活的无尽好奇心。另外,她们喜欢通过别人来想象自己的生活……

有一些女人对自己有着非常具体的想法,她们很乐于认为自己坦率、粗暴等等。我的女主人公们不是这样。她们只能通过其他人来发现自己的极限。

问:这正是您自己的情况吗?

答:说实话,我只是有一点点不同,因为在写作的时候,我一边写作一边为自己定义。在与一页白纸斗争的同时,我也发现自己的极限和自己的潜力。但是在这种情况之外,我只能通过别人“看”自己。而且,写一本小说,就是编一套谎言。例如,我非常喜欢《追忆似水年华》,这是一位谎言大师写出的一本书。一切都被改变,一切都被转换。这是最美的书之一,最真实的书之一,只因为普鲁斯特在内心深处接受了这个恒久的谎言。“作家是什么”与“作家说了什么”之间的平衡建立的那一天起,作家便不会再写作。作家是一个疯子般的说谎者,一个空想家,一个有谎语癖的人,一个疯子,没有任何一个作家是平衡的。

问:您对文学有没有一个定义?

答:对我来说,文学是创造人物的疯狂,我们非常了解自己创造出的人物,比了解自己的父母还多,这些人物是我们的朋友。所有处心积虑地为“赶新潮”而写出的东西都让我感到厌烦。

问:在新的写作技巧中……

答:我不相信写作技巧,也不相信小说革新的说法。有整个人类可以去发掘。这是一个樵夫的故事。树太粗壮,我们不可能在检查斧子上浪费时间。

文学,是巴尔扎克穿着睡袍喝着咖啡,写着:“突然之间他看见了她,他疯狂地爱上了她,她哭着死在他脚下,最后一行泪水沿着脸颊滚落下来”;是普鲁斯特,当然,也是陀思妥耶夫斯基写着米西金王子的癫痛发作……所有的作家都想成为普鲁斯特。在我看来这是显而易见的。只是因为,普鲁斯特很有天分。

问:那么您呢?

答:我不认为我有。是的,我有才华,但是没有天分。

问:您经常阅读吗?

答:三岁开始,我就拿着本书在房间里高傲地走来走去……有时还拿反了。我想,所有这些都是为了使自己看上去很重要!我母亲从没有晚上在我的床前给我读童话。我讨厌童话,现在也是。可能我是讨厌它不真实、不自然的一面。然而我喜欢克洛德·法雷尔【克·法雷尔(1876-1957 ),法国作家,作品带有浓郁异域色彩。其小说《文明人》获1905年龚古尔文学奖。】的小说,我想是因为他小说中的异域风情,但是母亲也没有给我读。但是我的父母从来不会对我说:“不应该读这个,应该以那个为榜样。”于是我什么都钻研一点。在我少女时代的某一个时期,加缪的作品对我来说非常重要,甚至比我很小的时候非常钟情的《谢克和他的马》还重要,我忘了后者的作者是谁。十五岁的时候,我冲向所有印刷品,这是一种生理反应。如萨特所说,那是词语,词语,词语。我在格勒诺布尔附近的一个乡间小木屋里呆了四年,生病,疲惫,贫血。那时我读了很多书:尼采、纪德、萨特、陀思妥耶夫斯基,大体上所有的俄国作家都读了。还有很多诗歌,莎士比亚,本雅明·贡斯当。那是在韦科尔山地游击战的时期。在文学方面,发现普鲁斯特和萨特是最重要的,而后,有陀思妥耶夫斯基、司汤达,福克纳的某些著作。在这个领域,我是非常古典的。在当代作家中,我也羡慕很多人的才华:西蒙娜·德·波伏娃,尤其是《女宾》,杜拉斯的作品,娜塔丽·萨洛特的早期作品和弗朗索瓦丝·马莱一若里【弗·马莱一若里(1930-),比利时和法国双重国籍的女作家。二十岁时以一本描写女同性恋的小说《修女的壁垒》成名。作品丰富,多关注人与人之间关系以及社会阶层等主题。】、伊夫·纳瓦尔、马尔罗的某些作品。但是只有一个作家没有让我失望,那就是萨特。作为一个作家和一个男人,他都让我感动、让我倾倒、让我迷恋。他笔下的人物是人物的样子,他们在生存的过程中完成了自己的雕塑。或许是沙质的雕塑,但这并不重要。重要的是行为。在我所欣赏的人们之中,萨特是我最喜欢的。在我结识萨特的时候,我父亲刚好去世。我的父亲是非常与众不同的,但是在智力上和精神上有一种接替出现了。萨特像燕雀一样快乐。他对美丽的西蒙娜说了多少谎话!

问:一位作家最先打动您的是什么?

答:是“声音”。某些作家有一种声音,从第一行文字中我们就可以听出来,就像是有人在说话的声音。这对我来说是非常重要的。声音,或者是语调——如果您更喜欢这样说的话。

问:您最经常阅读的是什么?

答:我经常重读普鲁斯特,在他的作品中我总能发现新东西。于是我又从后面开始读,我翻页,我再接着读。每一次,我都会发现之前没注意到的某个方面,我知道我会经常重读那里。我记得在印度的时候我重读了普鲁斯特。非常奇怪地,恒河的河水和维尔迪兰夫人的客厅在我的记忆中有些混在一起。我喜欢所有的题材,喜欢普鲁斯特关于人们、关于人们的举止、关于人们的心理所说的一切,我喜欢他在这种细枝末节方面的巨大发展。我喜欢他热衷于发掘和钻研一切的方法。我觉得这种激情是一种非常温柔的东西。我经常读莎士比亚。还有拉辛。中学的时候,我和所有人一样觉得拉辛很无聊。但是当我开始喜欢法语的时候,我就被拉辛所吸引了。我同样还记得许多诗歌。我可以背出几公里长的阿波里奈尔和艾吕雅的诗。

问:《你好,忧伤》,您读过吗?

答:没有,从来没有。啊,是的,我很久以前浏览过这部小说。我看到了天真与狡黯同时存在,这是我以前从未发现过的。

作者介绍

弗朗索瓦丝·萨冈(1935-2004),法国当代女作家。主要作品有长篇小说《你好,忧愁》《某种微笑》《 一月后,一年后》《你喜欢勃拉姆斯吗?》《神奇的云》《狂乱》《心灵的守卫者》《精神创伤》《后面侧像》《弄乱的床》等,及剧本《瑞典古堡》《时隐时现的琴声》《昏厥的马》《草地上的钢琴》等。

原载于《世界文学》2010年第4期