间离与共鸣的对立统:论《高加索灰阑记》中歌曲的作用

编者按 歌曲是布莱希特叙事剧创作的一个重要组成部分。他在叙事剧初创期所写的《三角钱歌剧》以及成熟期所写的《高加索灰阑记》中均安插了大量歌曲。本文以《三角钱歌剧》中的歌曲为参照,首先对《高加索灰阑记》中歌曲的内容、性质以及在剧本结构和人物塑造方面的功能作了阐述,然后重点对这些歌曲所造成的心理效果进行了分析;认为前者的歌曲主要以议论为主,意在引起间离,而后者的歌曲则在叙述的基础上明显纳入了抒情因素,对问离和共鸣的关系进行了辩证处理,从中可以看出布莱希特成熟期作品对叙事剧初创期作品片面性的克服。

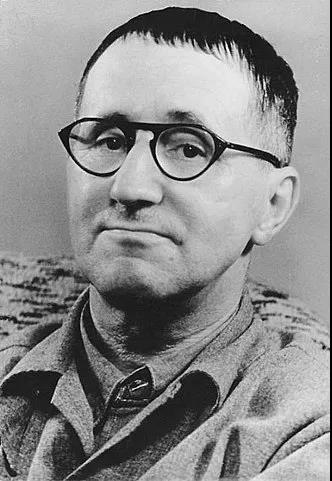

贝托尔特·布莱希特(1898—1956)

在戏剧中安插歌曲并非布莱希特的首创。合唱队的歌曲演唱早已见之于古希腊悲剧。在古希腊悲剧的演出中,合唱队始终在场并以旁观者的身份对剧情的发展发表抒情性的观感,这方面最为引人注目的是合唱队插入场次间的演唱。古希腊悲剧中合唱队的歌曲演唱可以追溯到古希腊悲剧的起源——酒神祭奠仪式中的酒神颂歌,其内容主要为悲叹酒神狄俄尼索斯在尘世所遭受的痛苦并赞美他的再生。随着表现题材的扩大和演员人数的增加,酒神颂歌逐渐演变为悲剧,但酒神颂歌的合唱队形式和抒情诗特点仍在古希腊悲剧中被保留下来。在近代欧洲戏剧中,合唱队及其歌曲演唱作为戏剧起源阶段的残留被剔除了,以使戏剧情节能够不受阻碍地自然发展。至二十世纪,布莱希特又重新使歌曲成为剧本创作和舞台演出的一个重要组成部分。与古希腊悲剧中的歌曲不同的是,布莱希特剧作中的歌曲一般不再具有浓厚的抒情色彩,而是被刻意赋予了以叙述和议论为主的叙事性——它们一方面增强了布莱希特剧作的叙事因素(布莱希特将自己所创立的戏剧称为“叙事剧”),另一方面也起着明显的间离作用,即主要通过中断情节的连贯发展阻止观众完全融入剧情,破除观众与剧中人的感情共鸣(Einfühlung,指审美主体和审美对象在感觉和感情上处于相融和同一状态),使其与舞台事件保持更多的心理距离。这样观众审美心理活动中的主导因素便从偏重感觉和感情的感性反应转变成偏重想象和思维的理性认识。布莱希特写于叙事剧初创期的《三角钱歌剧》(1928)和写于成熟期的《高加索灰阑记》(1945)中均出现了大量歌曲,但若仔细加以对比,可以发现后者的一部分歌曲所含有的叙述成份较之前者更为突出,而另一部分歌曲又明显带有前者以及作者其他剧作中的歌曲所罕见的抒情性。在此我们自然会产生这样的疑问:《高加索灰阑记》中的抒情性歌曲是否会引起观众的某种共鸣?这种共鸣与叙述性歌曲所可能造成的间离是否构成了某种矛盾?这一现象该如何联系布莱希特的叙事剧理论和创作及其发展加以解释?在回答上述问题之前,我们有必要首先以《三角钱歌剧》中的歌曲为参照,对《高加索灰阑记》中的歌曲作一具体分析。

1

《三角钱歌剧》主要表现了乞丐头子皮丘姆和强盗头子麦基之间的一场斗争。二人产生矛盾的原因在于麦基和皮丘姆的女儿波莉秘密成婚一事引起了皮丘姆的恼怒。强盗头子麦基同时也是商人,和城市的司法长官布朗是一对密友。每当官方进行兜捕,布朗都会事先通知麦基,而麦基则将捞到的油水拿出一部分交给布朗。当第二次被捕的麦基被送上绞架时,布朗便以王室使者的身份来到刑场宣布女王的命令:立即释放麦基并授予麦基封地、年金和世袭贵族的称号。资本主义建立在金钱基础上的社会关系、官匪的沆瀣一气以及资产者的强盗本质在该剧中既得到深刻的揭示又被予以辛辣的嘲讽。

《三角钱歌剧》中的歌曲基本上均由演员演唱,作者在对该剧的说明中写道:“演员在唱歌时转换了职能。”[1] 这里所谓的“职能转换”是指演员在唱歌时的身份不再是剧中人,而是类似于全知小说中的第三人称全知叙述者。剧中叙述性质最为明显的是序幕中艺人所唱的交待麦基前史的歌曲,此外还有波莉所唱的向双亲讲述认识麦基经过的歌曲(第3场)以及麦基与妓女詹妮合唱的回忆他们以往共同生活的《靠妓女为生者小调》(第5场)。马厩婚礼上波莉所唱的《海盗詹妮》以及麦基与布朗合唱的《大炮歌》(第2场)虽具有叙事谣曲的特点,但从内容上看却游离于剧情之外。该剧的评论性歌曲除皮丘姆太太所唱的三段《病态色情狂小调》(第4、5场之间的幕间插段及第7场)涉及到麦基的行为举止外,其余的如《第一段三角钱终曲》(皮丘姆一家唱,第3场)、《舒适生活小调》(麦基唱,第6场)、《第二段三角钱终曲》(麦基、詹妮及幕后合唱,第6场)、《无能为力歌》(乞丐合唱,第7场)、《所罗门之歌》(詹妮唱,第7场)均与剧情无关,它们实际上直接表达了作者本人对社会和人生的认识和评价。总的来看,《三角钱歌剧》中的评论性歌曲多于叙述性歌曲,而评论性歌曲的内容又大多具有哲理性和说教意味——它们往往出现在冲突悬而未决或人物发生场面交锋的时刻,观众因为激烈的戏剧冲突而易于产生的内模仿和感情共鸣就此被导向了理性思考。如第3场将近结束时,得知麦基与女儿波莉秘密成婚的皮丘姆准备去告发麦基,并打算派夫人去妓院打探麦基的行踪,在此紧要关头观众在感情上被剧中人的行动所牵引,自然想尽快知道剧中人将如何采取下一步行动,但这时作者却让演员演唱《第一段三角钱终曲——人生境遇不佳》,其主要内容为感慨物质匮乏和人心险恶的世界现状。再如第7场,布朗来到丘皮姆的乞丐更衣所准备抓人,但在写皮丘姆反过来威胁布朗之前,作者也有意安插了一曲关于世事艰难的《无能为力歌》,以此阻遏观众的感情投入。

在《高加索灰阑记》中,则有三条线索。开头的楔子部分是第一条线索,写二战之后苏联的两个集体农庄为一个山谷的归属问题发生争执,最后山谷的原属农庄自愿将山谷让给对方,以便山谷能得到充分利用。得到山谷的农庄为原属山谷农庄上演了一出同样涉及归属问题的名为《灰阑记》的戏。剧本此后各幕的戏中戏均包含着两条线索。前三幕写女仆格鲁雪的故事。古代格鲁吉亚的一位总督在贵族叛乱中被杀,总督夫人在逃命时只顾挑拣衣物而丢下了尚在襁褓中的孩子。善良的女仆格鲁雪带着这个孩子先是逃避追兵,后又谎称孩子为自己所生来到哥哥家栖身,并因为孩子的缘故,忍痛与相爱的未婚夫分手嫁给了当地的一位农民。第四幕写法官阿兹达克的故事,描述正直、机智、大胆的村文书阿兹达克如何在战乱中被推举为法官并在当上法官后如何站在穷人一边判案。格鲁雪和阿兹达克这两条线索在剧本最后的第五幕发生了交叉:战乱结束后,总督夫人为了能以孩子的名义继承遗产欲将孩子夺回并和格鲁雪对簿公堂;法官阿兹达克巧用灰阑断案,将孩子判给真正爱他的母亲格鲁雪。就此剧本后两条线索的交叉又与第一条线索在主题上达到了一致,即:一切都应归属善于对待它的人。该剧中的歌曲主要出现在作为全剧主体的戏中戏部分,它们太多由一名歌手(包括乐队)来演唱。这名歌手不再像《三角钱歌剧》中唱歌的演员那样,演唱完毕又依然在剧中扮演各自的角色,而是自始至终作为旁观者坐在舞台上。和《三角钱歌剧》中唱歌的演员相仿,《高加索灰阑记》中的歌手在剧中也起着类似于全知叙述者的作用,二者的区别在于:前者的叙述者身份是隐蔽的和分散的,而后者的叙述者身份则是公开的和集中的。在剧中楔子部分将近结束时,作者通过得到山谷的农庄的一位农妇之口,明确交待民间歌手阿尔卡第。车依采将参加演出。随后歌手被带到舞台中央,告诉所属山谷农庄的人,他们将表演一出带歌唱的戏。布莱希特也曾谈及歌手在该剧中的重要性:“在《高加索灰阑记》中用了歌手演唱全剧的假定……;场面仅仅是歌手叙述中的主要事件的表演。”[2] 也正是由于在戏中戏部分占据着主导地位,《高加索灰阑记》中的歌手才可以最大限度地发挥全知叙述者的作用,这一点主要体现在歌手运用歌曲对剧中事件所作的大量叙述上。从整体来看,戏中戏的两条线索是被歌手的叙述连为一体的。第三幕“在北山中”以铁甲兵奉法院之命强行带走总督之子结束,格鲁雪历尽艰辛保护和抚养孩子的情节就此告一段落。此刻歌手唱道:

铁甲兵带走了孩子,宝贝孩子。/不幸的女人跟他们进了城,危险的城。/生身的母亲要讨回孩子。/过养的母亲被送上法庭。/谁来审案?孩子会断归哪一个?/谁来当法官?清官还是赃官?/城里起了大火,法官座上坐的是阿兹达克。[3]

这段歌曲首先概括说明了已经发生和即将发生的事件,然后引出下一幕的主要人物法官阿兹达克,从而为第四幕阿兹达克的登场作好了铺垫。在第四幕“法官的故事”一开始,歌手又承接上幕结束时的歌曲对阿兹达克的线索进行了预先叙述,并且点明阿兹达克故事的开端恰与格鲁雪故事的开端发生在同一天:

现在请听法官的故事:/他怎样当上了法官,他怎样审官司,他是个怎样的法官。/就在大叛乱的复活节那一天,大公被推翻,/他的总督阿巴什维利,我们这个孩子的父亲,脑袋被砍,/村文书阿兹达克在树林里发现了一个逃亡人,把他在家里掩藏了一阵。[4]

在传统的双线或多线情节的剧作(如莎士比亚的剧作)中,大致同时发生且相互关联的情节线往往通过场面的相互交叉被予以平行表现;《高加索灰阑记》戏中戏的两条线索虽同时发生,但又具备各自的独立性,所以作者采用了先展示一个,然后再展示另一个的新颖结构,而歌手的叙述则使两条原本互不相干的线索发生了关联,这就使第二条线索的出现不致显得过于突兀。从局部来看,歌手的叙述也时时穿插在戏中戏两条线索的一些重要场面之间,起着连接场面的作用。例如在第二幕“逃奔北山”中,格鲁雪在铁甲兵的追赶下,带着孩子逃往远在北山的哥哥家。在格鲁雪打昏搜寻留在农妇家的孩子的伍长并抱着孩子跑开之后,歌手唱道:

她逃过了铁甲兵以后,/走了二十二天的路程,/到了阳加道冰川的脚下,/格鲁雪·瓦赫纳采决定把孩子认作儿子。[5]

接下来的场面是格鲁雪用溪水喂孩子,给孩子洗脸并决心不再与孩子分离。之后,在格鲁雪冒着生命危险和孩子一起过冰川桥的场面出现前,歌手的演唱又重新开始:

格鲁雪·瓦赫纳采,一路被铁甲兵追赶,/来到了通向东山坡村庄的冰川桥头,/她唱起破桥歌,冒了两条性命的危险。[6]

这两首歌曲既对已经发生的事件作出叙述,又对即将发生的事件进行预告,而且还交待了场面的地点(包括时间)变化。受舞台空间和演出时间的限制,传统戏剧一般不会在一幕戏中有过于频繁的时空转换,但从《高加索灰阑记》第二幕的歌曲来看,恰恰是歌手的叙述使时空跨度较大的场面得以相互衔接,拓展了舞台时空表现的可能性。除叙述外,歌手作为全知叙述者还对剧中事件发表评论或加叙加议,但与《三角钱歌剧》相比,《高加索灰阑记》中的评论性歌曲在数量上不再占优势。如果说《三角钱歌剧》的间离效果主要通过一些与剧情无关的评论性歌曲(也不排除叙述性歌曲)对戏剧性情节和场面的突然中断而获得,那么《高加索灰阑记》的间离效果的实现则恰恰有赖于大量与剧情相关的叙述性歌曲(也不排除评论性歌曲)。从舞台演出来看,歌手运用歌曲在戏中戏大的线索以及小的场面之间的贯穿性叙述,可以说完全打破了传统戏剧“摹仿方式是借人物的动作(指表演)来表达,而不是采用叙述法”[7]的常规。传统戏剧通常只通过角色本身的言行来表现情节,剧作者一般不能像小说作者那样虚构一个叙述者直接出面叙述。由于歌手叙述的时时在场,观众也必然时时意识到自己所观看的仅仅是歌手所叙述的一个故事,演员以活生生的形象在舞台上的直接表演所易于造成的观众的舞台幻觉和感情共鸣就此得到了有效的间离。

2

《高加索灰阑记》中的抒情性歌曲主要以表现女主人公的感情活动为特征,大多涉及爱情、母爱以及二者在女主人公内心造成的矛盾;它们或是出自剧中人之口,或是由歌手和乐队来演唱。歌手(包括乐队)的全知叙述者身份也使其可以透视人物内心的感情活动并对其作出描述。在第一幕,总督府卫兵西蒙在叛乱发生后奉命参加保护总督夫人的卫队,外出打仗。他临行前向格鲁雪求婚,格鲁雪答应了他的请求并这样唱道:

西蒙·哈哈瓦,我会等候你。/放放心心去打仗吧,兵士,/去打血腥的仗,去打残酷的仗,/尽管不止一个人从此回不了家,/你回来的时候,我会在这里。/我要在青青的榆树底下等候你,/我要在光光的榆树底下等候你,/我要直等到末一个兵士都回了家,/甚至于等得还要久。/你出去打了仗回来的时候,/门口不会有别人摆皮靴两只,/我的枕头边只会是空枕头一个,/我的嘴唇不会给别人亲吻过一次。/你回来的时候,你回来的时候,/你会说:一切如旧。[8]

在这首歌里,格鲁雪向西蒙立下了坚贞的爱情誓言,她对西蒙深沉的爱也得以呈现。这首歌同时也为女主人公此后所作的舍恋人而救孩子的感情牺牲埋下伏笔,从而使其善良无私的性格更加凸显。在第二幕,带着孩子逃亡的格鲁雪愈来愈感到疲惫。考虑到已将追兵远远甩到身后,而且西蒙也许很快就要归来,格鲁雪准备把孩子丢给别人照管。她偷偷把孩子放到一家有主妇而且飘出牛奶香味的农舍门口,在看到这家主妇决定抚养孩子并把孩子抱进屋之后,格鲁雪急忙走开。此刻歌手和乐队开始唱歌:

歌手:“你转身回家,为什么这样高兴?”乐队:“因为无依无靠的孩子/一笑赢得了新的父母,所以我高兴。/因为可爱的孩子,/我打发走了,所以我高兴。”歌手:“可是你又为什么这样悲哀?”乐队:“因为我独自一个,去来自由,所以我悲哀。/我象一个遭了抢劫的女人,/我象一个丢光了一切的女人。[9]

因为孩子在身边必定会给格鲁雪和西蒙日后的共同生活造成麻烦,所以格鲁雪在为他找到一个好人家后如释重负,但母爱又使她对孩子难以割舍。格鲁雪的这种矛盾心理显然是在离开孩子和农妇的一瞬间产生的,观众无法从场面上获知这一点,而乐队却可以对人物的瞬间心理作出揭示,这就使女主人公的形象获得了相当的心理深度。不过作者并未让乐队站在旁观者的立场用第三人称作客观描述,而是让其模拟格鲁雪的语气以第一人称回答歌手的问题,直接表露格鲁雪此时既喜又悲的矛盾情感,这样,乐队的演唱就被赋予了更为鲜明的抒情性。

第三幕结束时,格鲁雪和前来寻找她的西蒙在战争结束后隔河相见,格鲁雪告诉西蒙自己已经结婚,而西蒙又看见格鲁雪身边有一个孩子。产生误会的西蒙不愿听格鲁雪解释。此时又是,歌手出来,对格鲁雪的内心活动进行描述:

望穿了秋水,等不过朝霞。/信誓呀破了。原因可没有说。/且听她想的是什么,且听她没有说的是什么:/送了你去打仗呀,兵士,/去打血腥的仗,去打残酷的仗,/我遇见了一个无依无靠的孩子,/我不忍把他抛在一旁。/我不得不为了险遭不测的孤儿来呕心沥血,/我不得不弯腰折背从地上捡一些面包碎屑。/我不得不为了个非亲非故的娃娃直弄到肝肠寸裂,/就为了个陌路冤家!/总得有人来救助。/树苗呀需要水浇。/牛犊呀会迷路,要是放牛人睡着了,/没有谁理会它在叫。[10]

和第二幕摆脱孩子后的情景相似,歌手也和上文所说的乐队一样,此时运用歌曲描述了观众无法观看的格鲁雪的隐秘心理,以第一人称形式代表格鲁雪抒发了对孤苦无依的孩子的深切同情和母爱——也正是基于这一点,格鲁雪才在与西蒙分离后采取了救助孩子的一连串行动,并最终违背了对西蒙所立下的爱情誓约。如果说格鲁雪对孩子的同情、爱以及自我牺牲已经通过此前发生的一系列事件得以展现,那么这首歌则对此作了进一步的突出、强调和总结。阿兹达克在第五幕断案时将孩子判给格鲁雪也因而显得既出人意外又合情合理。

这里我们不妨再来看一下《三角钱歌剧》中涉及到爱情的歌曲,以便和上文所引用过的内容相近的歌曲作一对照。麦基和波莉在马厩举行完婚礼后相互表达了终身相随的愿望并如此唱道:

没有登记处的结婚证书,/也没有祭坛上的花束,/更不戴桃金娘发圈,/我也不晓得你的婚礼服来自何处——/把你用过餐的杯盘抛开去,/抛开去,莫理会!/爱情在此地保持下去,/在他处,爱情也就保不住。[11]

(第2场)作者在这首原本可以让剧中人抒发感情的歌里,有意将感情的表现降低到了最低限度,二人的感情究竟发展到何种地步也因此未得到明确交待。此外,麦基在两次入狱后以及临上绞架时所唱的歌曲也未表达出其可能产生的焦虑、恐惧、绝望等感情活动。因为作者之意在于将麦基描绘成一个用以阐明剧本主题的“社会现象”[12],而非一个血肉丰满的能唤起观众同情的主人公。

《高加索灰阑记》中抒情性歌曲对(主要)人物内心世界深入细致的刻画使其(主要)人物形象较之《三角钱歌剧》显得更为真实、饱满、生动,这里歌手和乐队作为全知叙述者对于人物不便于在舞台上展示的心理活动所作的描述起着重要的作用。布莱希特吸纳叙事文学由于叙述者的存在而能深入揭示人物心灵奥秘之所长,使传统戏剧只能借人物自身语言道出其内心活动的局限就此得到了革命性的突破。从以上所引用的《高加索灰阑记》中的抒情性歌曲来看,不论是由剧中人自己演唱,还是由歌手或乐队代为演唱,它们所传达出的感情都具有真挚、清晰、强烈的特点。那么这些抒情性歌曲是否能够感染观众,使其或多或少地与剧中人产生感情共鸣?答案无疑是肯定的。托尔斯泰曾经说过:“艺术活动是以下面这一事实为基础的:一个用听觉或视觉接受他人所表达的感情的人,能够体验到那个表达自己的感情的人所体验过的同样的感情。”[13] 这里所说的“他人”体现于艺术作品中的感情,不仅仅意味着艺术家本人的感情体验,也包括具有感情体验的艺术家所创造的艺术形象的感情活动。

3

布莱希特从1926年开始研读马克思的著作,作为马克思主义的坚定信仰者,他的戏剧美学思想是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上的。他以马克思的社会革命学说为依据,将教育和启发群众、使其投身资本主义制度的变革视为戏剧的首要任务。他指出:“我们所需要的戏剧,不仅能表现在人类关系的具体历史的条件下——行动就发生在这种条件下——所允许的感受、见解和冲动,而且还运用和制造在变革这种条件时发生作用的思想和感情。”[14] 为此布莱希特提出了与亚里士多德的“净化论”(Katharsis)相对应的“间离法”(Verfremdungseffekt)的美学概念,也正是这一美学概念构成了布莱希特叙事剧理论和实践的核心。亚里士多德在其《诗学》中不但确立了悲剧严密整饰的形式法则,而且也对悲剧的作用和目的作出了规定:即通过对引起怜悯和恐惧的行动的模仿使观众的此类感情得到净化。净化的实现实际上有赖于观众的一种独特的心理活动——对由演员所扮演的行动着的剧中人产生感情共鸣。布莱希特认为感情共鸣是长期以来占统治地位的亚里士多德美学的一根最基本的支柱,传统的亚里士多德式戏剧也以种种方式追求感情共鸣的实现,如采用紧张的戏剧情节、幻觉式的舞台布景、体验派的表演方法等,其结果是观众的感受、感情和认识只能和剧中人的相一致,而不能对剧中所发生的事件作出清醒的思考和判断。由于沉溺于艺术幻觉,观众也对现实世界作出了逃避,在现实世界面前采取一种消极忍受的态度。为了引发观众的理智思考,使观众以批判的态度对待舞台上所表演的事件,从而产生改变现存世界的愿望和行动,叙事剧便致力于重间离而轻感情共鸣。

按照布莱希特的阐述,所谓间离就是将日常生活中为人所熟知的现象以一种令人感到陌生的方式加以表现,这样人们就会对其产生新奇之感,进而对其本质达到一种新的认识。间离法,或陌生化效果,是一种以陌生化为原则的艺术技巧和方法,它贯穿在布莱希特叙事剧的剧本结构、舞台构造以及演剧方法等诸多方面,其作用在于能够有效地在观众和舞台事件之间制造距离,使戏剧更多地诉诸观众的认识(理智)而非情感。本文所重点讨探的歌曲便是布莱希特所尝试的诸多间离手段之一。

尽管布莱希特的叙事剧理论和实践以间离为核心,但他并未完全否认叙事剧所可能引起的观众的感情反应,亦即观众在某种程度上与剧中人的感情共鸣。在《对歌剧<马哈哥尼城的兴衰>的说明》(1930)中,他列表对比亚里士多德式戏剧和叙事剧所造成的心理效果的差异,指出前者“触发观众的感情”、“保持观众的各种感受”,而后者则“促使观众作出抉择”、“把感受变为认识”[15],不过他又对该图表作了如下注解:“这张图表所说明的并非绝对的对立,而仅仅是重点的移动。”[16] 他在《关于共鸣在戏剧艺术中的任务的论纲》(1933—1941)中更为明确地写道:“并不像所担心的那样,戏剧艺术社会作用的这种改变(指戏剧从帮助解释世界进入帮助改变世界的阶段)绝不会从艺术中去除感情。它仅仅是无情地改变了动情的社会作用,今天这种动情的社会作用只对统治者有利。共鸣失去了其统治地位,但符合感情的反应并没有消失……”[17] 布莱希特之所以仍要在理论上给予叙事剧的观众和舞台的感情交流以一席之地,原因在于他还是认识到了感情在艺术创造、艺术表现和艺术欣赏中所起到的不容忽视的作用,对此欧美不少哲学家、美学家和艺术家(如亚里士多德、黑格尔、托尔斯泰、苏珊·朗格等)都从不同角度进行过论述,而布莱希特本人也承认“感情共鸣是人可以改变而环境固定不变的时代的了不起的艺术手段。”[18]

从具体的创作实践来看,布莱希特在叙事剧创立初期和成熟期对间离和共鸣关系的处理又存在着明显差异,这一点在《三角钱歌剧》以及《高加索灰阑记》这两部作品的歌曲的运用上有着充分体现。相对来说,叙事剧初创期的布莱希特更侧重减少共鸣以追求间离。他在《对<三角钱歌剧>的说明》中说:“绝不是因为感情充溢而言语不够用才代之以歌唱。”[19] 他在《论实验戏剧》(1939)中谈到《三角钱歌剧》的歌曲时也指出:“这些教育因素(指那些具有说教意味的评论性歌曲)截断了表演和故事情节的发展,破坏了感情共鸣,它们对于正在产生共鸣的观众来说不啻是一盆冷水。”[20] 事实也是这样,《三角钱歌剧》中的不少歌曲确实具有布莱希特所说的非抒情的、说理的性质,而且能够造成明显的间离效果。然而由于未能与剧情有机地融为一体,这些歌曲在艺术上不免稍嫌生硬。成熟期的布莱希特在创作上克服了叙事剧初创期过于强调间离的片面性,他在继续坚持间离法的探索并对其加以丰富完善的同时,又给予共鸣以一定地位。

晚年的布莱希特将其叙事剧称为辩证剧。仅从上文所阐述的《高加索灰阑记》中叙述性歌曲和抒情性歌曲所可能造成的心理效果来看,可以说作者也刻意对理智和情感、间离和共鸣的关系进行了辩证处理。在《对<高加索灰阑记>的说明》中,作者也提到了该剧部分歌曲的抒情特点并且从音乐配制上将其与叙述性歌曲作了区分:“与那几首可能具有个人风格的歌曲相反,叙述者的音乐只应带有一种冷静的美……。河边那场戏(指格鲁雪和西蒙在河边相见)的歌曲有着第一幕那首歌曲(格鲁雪答应西蒙等他)的旋律。”[21] 布莱希特在此虽未直接言明《高加索灰阑记》中抒情性歌曲的音乐特点,但按照他的说法,这些歌曲的配乐无疑是“非冷静”的,而且恰与叙述性歌曲的配乐形成对比。布莱希特之所以强调该剧叙述性歌曲和抒情性歌曲相互对立的音乐特点,目的显然在于藉此造成间离和共鸣这两种相互对立的接受效果。但因为叙述性歌曲自始至终统贯全剧,而抒情性歌曲仅仅出现在某些场面,所以前者所实现的间离在剧中占据着主导地位,而后者所引起的共鸣则是从属的和次要的。

这里还需指出的是,《高加索灰阑记》中的歌曲所造成的间离和共鸣效果在观众的观赏过程中是相互依存并相互制约的:若没有叙述性歌曲从整体上对舞台幻觉和感情共鸣的破除,抒情性歌曲则易于使观众陷入剧中人的感情活动而丧失对剧中事件的理性判断;而若取消抒情性歌曲,缺少感情体验的观众也不可能对该剧的社会内容和哲理意蕴产生深刻体会。从这个意义上说,该剧的叙述性歌曲和抒情性歌曲所造成的间离和共鸣效果在相互对立的同时又达到了一定的统一。

[1][15][16][19][21] Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Band 17, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967,S. 996, S. 1009,S. 997,S. 1207-1208.

[2] 见“Materialien 1966”,转引自Jakob Lehmann(Hg. ), Kleines deutsches Dramenlexikon, Athenäum Verlag, Königstein/TS., 1983, S. 50.

[3][4][5][6][8][9][10]《布莱希特戏剧选》(下),人民文学出版社,1980年,第317,318,292,293,269-270,287-288,316页。

[7] 亚里士多德《诗学》,罗念生译,人民文学出版社,1997年。第19页。

[11][12]《布莱希特戏剧选》(上),人民文学出版社,1980年,第32,101页。

[13] 见列·托尔斯泰《艺术论》,转引自伍蠡甫、胡经之主编《西方文艺理论名著选编》(中卷),北京大学出版社,1986年,第410页。

[14] Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Band 16, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967, S. 678.

[17][18][20] 同上书,Band 15, S. 246, S. 300, S. 293.

(原载于《外国文学评论》2005年第1期)