李修文:写作即是活着,活着即是写作

2002年,不到30岁的李修文在《收获》杂志连发两部长篇小说——《滴泪痣》和《捆绑上天堂》,两部作品还被改编成影视剧。但在这之后,李修文陷入了长达十年的沉寂。他开始了走南闯北的编剧生涯,一路上也遇到了无数人和事。

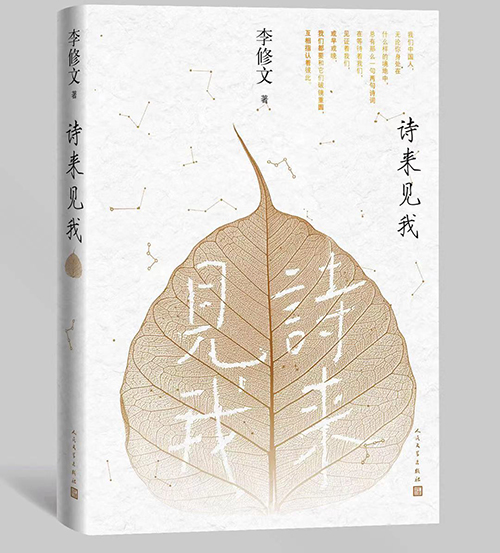

2017年,李修文以散文集《山河袈裟》回归文坛,并以此拿下第七届鲁迅文学奖散文杂文奖;2019年,又一本散文集《致江东父老》来到人世,他凭借它摘得“2020南方文学盛典”的“年度散文家”。今年3月,李修文的最新散文集《诗来见我》由人民文学出版社出版。

今年3月,《诗来见我》由人民文学出版社出版。

《诗来见我》共二十篇,每一篇的内容都围绕一个主题展开,这些主题往往可以用一个字或一个词概括,比如酒、花、雪、秋天、驿站、友情、故乡、母亲、自我、贬谪、悼亡、追悔、别离,等等。大部分作品完成于2020年春天,最早以专栏“诗来见我”刊载于《当代》杂志。那阵子,因为武汉疫情,李修文下沉社区,对口支援。他说:“在那样一个人之为人的根本处境上,许多诗都会不请自到,而且常常安慰我。”

其实在《山河袈裟》和《致江东父老》,甚至于李修文更早的小说中,古诗词也时常出现。他相信,对中国人而言,诗词首先不是学问,而是生命本身。无论走到哪里,无论什么时候,总有那么一句诗忽而浮上心头,见证着我们的喜怒哀乐。比起其他讲解诗词的书,《诗来见我》无关字词、写法、主旨,它有关人与诗歌的相遇,是一本面向生命敞开的书。

在连出三本散文集后,今年李修文也重新开始小说创作了。“而今,我倍加珍惜自己还能够写作。写作于我来说,就是一个字一个字地去写,它关乎生命冲动,而不是为了‘散文’、‘小说’和‘非虚构’的冲动。我是要写作,而不仅仅是为了哪一种文体去写作。”近日,李修文就《诗来见我》以及自己的写作状态接受澎湃新闻记者专访。他说:“目前,我可以确信,我从来没有像今天如此热爱过写作,也从没有像今天这样觉得写作即是活着,活着即是写作。”

5月25日,李修文参加由北师大国际写作中心·当代文学批评工作坊主办的“‘诗来见我’与中国故事的讲法”研讨会。 受访者供图

在人之为人的根本处境上,诗不请自到

澎湃新闻:“想写一本关于中国古典诗词的书”,这个念头攒了多久?现在《诗来见我》出来了,它是你之前想象中的样子吗?

李修文:有这个念头太久了,但是一直并不明确,而且自打有这个念头我就知道,我其实做不了古诗词的鉴赏家和学问家,所以也常常望而生畏,但念头却一直没有断,读了很多诗,也读了很多诗论,王夫之沈德潜王国维陈寅恪,都读了,大概在两年前,我就开始写了一些零碎篇章,有研究小说里的“有诗为证”的,有研究禅诗僧诗的,写完了也没拿出去发表,下意识里,我觉得写出来的这些并不能印证我的举意和动念——我想写它们,是因为我从来就没逃出过那些词句的指认,机场和高铁站赶路的时候想起过它们,荒郊野外里想起过它们,怎么一写下来就没了荒郊野外和机场高铁站的影子?

还是因为武汉疫情,我得出门去下沉社区,得去对口支援,在那样一个人之为人的根本处境上,许多诗都会不请自到,而且常常安慰我:我们今天经历的一切都不新鲜,杜甫经历过,罗隐经历过,李商隐、苏东坡、唐伯虎全都经历过,而我,甚至我们每一个人,终须像他们一样度过这些困厄的时刻。

很奇怪,那些安慰我的诗,常常不是诗歌史上公认的名篇,反倒是些紧贴着日常生活的短诗小令,像饭,饿了就吃,也像药,不舒服了就吞一颗,尤其是杜甫的诗,它们在四面八方等着我回忆起来背诵起来,对,也就是从这个时候起,我想我大概知道自己怎么写这本书了,无非是,以身作器,再让诗来见我——我甚至都说不清它们好在哪里,但是它们都是好的,那么,我就不管不顾地去靠近这些好吧。

澎湃新闻:身处武汉,你从去年开始经常被问到有关“疫情书写”的问题。《诗来见我》写于去年疫情期间,但其实它的开端是在疫情到来之前?在我的印象里,你一直关注处于困顿中的人,在《诗来见我》中,有关疫情的书写只是其中一小部分。全书共二十篇,每一篇的内容都围绕一个主题展开,这些主题往往可以用一个字或一个词概括,比如酒、花、雪、秋天、驿站、友情、故乡、母亲、自我、贬谪、悼亡、追悔、别离,等等。它们时而串起了你在疫情期间的所见所闻所感所想,时而滑向更久远的记忆。为什么选择以这些字或词作为书写的主题?有用它们来抵御灾难带来的痛苦并重建信心的动因吗?

李修文:你所说的这些字词,大部分来自于我在疫情期间的真实体验——写酒,是因为实在想和朋友们一起喝酒;写花,是因为封闭在家的时候,我看见楼下草地上开了一片小花,因为消毒频繁,它们很快就死了;写秋天,是因为我跟叶舟通电话,两个人一起说起了敦煌,二十几岁时,我和他曾经一起驱车,穿过河西走廊拜谒过敦煌和它的秋天;写母亲,是因为疫情期间我在武汉,而父母两个人在荆门相依为命,人子之心,万古皆同,唯有写下,方可勉强消愁;写着写着,更多的词汇出现了,我想,那不过是我清晰地看见了一个人,这个人可能是我,也可能是别人,只要你在这世上流连奔走,你就逃不过那些词——驿站,不过是我们讨生活时住过的一座座小旅馆;悼亡,中年已至,我们终于得以看清楚,人生不过是一次漫长的告别,我们先是和别人告别,最后,这世界与我们告别;贬谪,只要你经历过被炒鱿鱼四处找活路,只要你拎着几件行李从这个地方奔忙到过那个地方,你也总归会心有戚戚,对吧?

说到底,之所以要写这些词,是因为身在灾情中,它们就像那些基本生活用具出现在了我的眼前周边,又变成一种提示:此刻的这条道路,你非得踏上去不可。由此,我甚至看轻了灾难,至少能够与之平起平坐——你也无非就是我必须要踏上去的一条路而已。

澎湃新闻:在形式上,《诗来见我》中不少文章比较特别,比如《墓中回忆录》以拟唐伯虎的口吻向后人“李修文”讲述自己诗文的形式展开,《自与我周旋》依托的是“我”给某兄的书信,《追悔传略》和《陶渊明六则》则采用了第三人称。联想之前的《山河袈裟》和《致江东父老》,你也有散文形式上的探索。为什么想做这样的尝试?你希望实现什么?

李修文:这个问题,其实关乎最多的还是写作者的声音和调门,事实上,我对“风格”这个词一直都很警惕,以我过往的写作经验看来,“风格”即囚笼,“风格”初显之时,可能恰恰就是写作者变为囚徒的开始,而对抗“风格”的武器之一,恐怕就是尽可能使每一个文本都有着自己的独特声音和调门,你看,蒲松龄写了那么多狐妖,几乎没有一个是相同的,无非是,有多么复杂的人,就有多么复杂的妖。一座庙,千万人来拜,它都当得起,是因为它容得下好人也容得下坏人,可是,好人有好人的声音,坏人有坏人的调门,所以,如果说我有什么希望,我就希望“风格”到来得越晚越好,让不同的声音和调门在文本里出现得越多越好,因此,至少目前,我希望我的写作是含混的和互相冲撞的,是兴冲冲而又不确定的。

这是一本通向“原谅”的书,接受自己的书

澎湃新闻:书中有四位诗人分别独占一篇“特写”,他们是杜甫、罗隐、韦应物和唐伯虎。为什么给了他们特别的篇幅和笔墨?

李修文:我们的肉身在这世上要经历什么,杜甫就是什么,几乎在一切奔走、眼泪和渴望的深处,我们都能看见杜甫的身影,他就是一座普通人的纪念碑,这座纪念碑上站着我们自己,我们的父兄,我们的姊妹和儿女,我们得到了又丧失了的,还有我们注定得不到的,都在这座碑上,它们全都是伟大杜甫的示现与化身,也因此,我甚至觉得,杜甫才是从我们自己这片土地上长出来的神。

武汉封城之后,我一直没什么吃的,刚能出门的时候,就去找朋友想办法,朋友找了一张渔网,我们两个一起下湖打鱼,天气太冷,水温太低,一条鱼都没打着,所以我离开的时候,朋友要儿子从阳台上给我扔下了两捆青菜带走,回去的路上,确实是百感交集,不断想起杜甫的诗:“焉知二十载,重上君子堂,昔别君未婚,儿女忽成行……”当晚,我就写了《枕杜记》,事实上,我对杜甫又有一种畏惧,我怕我根本说不清楚他的好,所以,我希望通过我的遭际,告诉可能的读者们:你也可以像我一样,把他的诗,还有他这个人带给我们的抚慰,将它们当作枕头一样枕在自己的头下。

一生中,我们有太多的时刻需要与自己的生活、与世界和解,那些伟大的诗人们也同样如此,所以,韦应物于我而言,就显得特别重要。在我看来,他一生都在致力于求得和自己、和世界的和解,既不形骸两忘,也没躺在地上耍赖,尽管他不是李白、杜甫、苏东坡这个级别的诗人,但他格外认真,认真地做一个鳏夫,认真地写诗和养育孩子,并且在其中修成正果,这正果也不是什么灵丹妙药,不过是做好自己的本分,在本分中完成自我精进,时间到了,尘归尘,土归土,那他就归尘归土,仍然活在自己的本分中,这就是一个人可能完成的正信。诗人里,有情之人多,多愁多恨之人也多,唯独拿一辈子去实践、去兑现的言而有信者少。老实说,早年写诗,他其实天资一般,但越写越好,我想,这个好,其实是他从与世界的真正搏斗、周旋和共处中拽出来的。只是,毕竟不是每个人都能够成为韦应物,迎来某种和解并不是我们该得的,相反,它其实是侥幸。

你看罗隐就是如此,前半生写诗就像讨价还价和指桑骂槐,而后,他写出了许多好诗,“隔林啼鸟似相应,当路好花疑有情”,“云外鸳鸯非故旧,眼前胶漆似烟岚”,这样的句子,真好,对不对?真是和解之人写出的和解之诗。可惜的是,于罗隐而言,这种和解很快就半途而废了,再往后,越写,他就越是寻章摘句和有气无力。但是,这不仅不叫人可惜和嗤笑,反倒叫人心疼:这种反反复复和半途而废,岂不无数次地重蹈在我们自己身上?

喜欢唐伯虎,是因为他例外,与上面说到的诗人相比,单从诗境诗艺上说,他写的简直就是大白话,可我偏偏很喜欢这些大白话,因为它们与遭际不悖,与心志不悖——为什么总要从正经和谱系中去认识诗歌呢?为什么不能有一个人从日子和不正经里站出来让我们靠近诗歌呢?要知道,和众多轶事里的唐伯虎不同的是,真实的唐伯虎从来就没逃脱过厄运乃至死亡的威吓:二十四岁这一年,父母死,妻死,儿子死,妹妹死。在这个背景下再去看唐伯虎,其乖张疯癫,其白话入诗,岂非正是用冒犯抵抗死亡,用一种疯狂逃避着更大的疯狂?

澎湃新闻:你刚才的讲述里,有几次说到了“和解”。我还发现,“原谅”一词在《诗来见我》中经常出现,有时是原谅他人,有时是原谅际遇,有时是原谅自己。你写罗隐“在科举幻梦与杭州刺史这两座囚笼之间,竟然迎来了一生中少见的清醒和原谅,既原谅了自己,也原谅了旁人和一整座尘世”;你写韦应物“一座风尘世界被搬进了黑夜和身心,再写下的,唯有理解和原谅之诗”;你写世间多少人“先在诗里看见了自己,继而也替自己找到了宽谅和解脱:人生一世,岂是成败二字便可以轻巧道尽?”。

所以在我看来,《诗来见我》也可谓一本“原谅之书”。在这本书里,你看见自己,找到自己,再与自己和解。

李修文:你说得非常对,写这本书,就是为了接受和和解:与自己的,与他人的,与世间各种纠缠的。所谓“诗来见我”,显然有在诗歌里让自己示现之意,这个自己,哪怕在写这本书时,也是困顿、狼藉和拼命自圆其说的——疫情中,一心希望还能做得更多,但是个人的力量又过于微薄,就算去了社区,诸多爱莫能助乃至心如刀绞之感仍比比皆是,我如何说服自己立足于能做之事,又如何接受自己远远未能做到更好的事实呢?这种情绪其实是我写这本书的背景,我就是在这样的情绪中开始写作这本书的。

毫不夸张地说,在他人受苦之时,我也为我自己还在写作这样一本书而感到不安,对于身处在灾情中的人,多一本书,多一个写作的人,对他们来说有什么意义?然而另外一边,我终究选择了原谅自己,所谓“文章千古事”,反而越是在那时候越真切地显露了其筋骨和要义:说到底,我们经历的灾难,李白、杜甫、白居易、韦应物全都经历过,我们今日之经历,不过是灾难变幻了面目重新来到了我们身边,而我们究竟该如何在灾难中与他人、与世界相处,又该如何自处?也许,那些伟大诗人们走过的道路,那些伟大诗篇所诞生的关口和契机,恰恰提示给了我们哪怕远隔千年的可能,如果将这些可能性与今日处境相连接,那么,我也就说服和原谅了自己。

所以,我倾向于认为,《诗来见我》是一本通向“原谅”的书,这条路上,不仅走着我们,也走着元稹、李商隐、罗隐、苏东坡,这既是一条道路,更是一场战役,我们当然要期待与万事万物最后的原谅与相亲,但是,首先,我们还需各自为战,各自去经受“生也生它不得、死也死它不得”的个人命运。

澎湃新闻:尽管《诗来见我》以诗为题,但它在某种意义上也延续了《山河袈裟》《致江东父老》的某种“内核”:你在不断的行走中遇见了无数的人,也一次次看见了自己。

不少文字写到了你这些年对自己创作的评价,比如,“我年复一年地写写画画,最终,灰心作祟,我还是将它们全都付之一炬,再忍看着自己一日比一日变得更加形迹可疑。”“那几年,我浪迹于泾河渭河,鬼混在河南河北,终究未能写出一个字,一个过去的青年作家,已然变成了一桩笑话。”

这些年的行走在你的写作中,起到什么样的作用?在你的文字里,常常出现这样一种情况:身处困顿破败中的人,在雷霆暴雨中忽然有如神启一般心灵进入高贵光明,这样的感受和你这些年的行走以及“行走”中的遭遇有关吗?你在行走中如何给自己的心灵寻找“落脚之地”?

李修文:幸亏那些行走,我的骨头才越变越硬,而不是越来越软,因为它们不是我在体验生活,而是生活本身,它们也不是审美,而是货真价实的谋生本身,所以,它们会让你忘掉自己曾经是一个作家,你必须跟那些修伞的补锅的一样,睁大眼睛找出生计,找出安身立命之所;其次,它们又经常从迥异于往常的体验中提醒你,你仍旧是一个作家,甚至,你还有可能写得更好:那么多你从没见过的人,现在你就跟他们睡在同一个旅馆里,趴在同一张桌子上吃饭,只要这种生涯继续,也许,你的写作就能继续。

但其实,行走也好,不走也罢,一个人终生的功课,可能还是如何独处——画地为牢,抑或踏遍河山,不过都是为了说服自己、接受自己和安顿自己。从前,我听说过芙蓉花的颜色一日三变,也从未在意或细究,有一年,我在四川的一个小镇子上,有个疯癫的老太太非得拽着我去看她种的芙蓉花,我没看见“三变”,但是花色急速变化的时刻还是被我亲眼看见了,我当然非常震惊,继而,看着花,看着老太太,我觉得特别满足,我确信,我就置身在我即将写下的作品中,哪怕我当时还在严重地怀疑自己到底能不能继续成为一个作家。

对了,还有一回,在甘肃的戈壁滩上,几个萍水相逢的修路工请我去看树,我们走了很远的路,最后才在一条很深的、被风吹不到的壕沟里看到了他们种下的几棵小树——就像步行去看电影一样,这些修路工隔三岔五就要去那条深沟里看自己给自己种的树,当我跟他们一起置身在那几棵小树边,说实话,我多少有些泪目,甚至觉得惭愧:我怎么就没能够在种种匮乏之处给自己种上几棵树呢?

这些体验,看起来是所谓的“落脚之地”,但又不全然是,一个人哪怕拥有无限广阔的生活,如果他未能独断,未能成为一个问题的处理者,写作对他来说只怕还是问题。是的,再多的行走,再多的“落脚之地”,不过是使自己从体验里出发,并且去面对体验的丰富和疑难,它们只是开始,而远非结束。

写作不为了哪一种文体,它关乎生命冲动

澎湃新闻:2002年,你不到30岁,在《收获》连发两部长篇小说——《滴泪痣》和《捆绑上天堂》,它们被归为“爱与死”三部曲中的前两部,开头部分都是古诗词,一部是“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”,一部是“余一生清福,九年占尽,九年折尽矣”,行文中亦有许多古典的痕迹。但是后来你放弃了第三部的创作,并说:“我觉得不好写,很困难,很惶惑,我无法归纳我今天置身的这个时代图景。这就回到一个问题,即我们到底处在一个什么样的现实当中。”

而在十年没有文学作品发表后,你以散文集《山河袈裟》《致江东父老》和《诗来见我》归来,状态越来越好。且不说《诗来见我》,就是《山河袈裟》《致江东父老》,亦有许多古典的影子。我可否将此理解为,当时的你感觉到用古典来应对现实的方式出了问题,多年以后,你重新在古典中找到了面对世界和自己内心的方式?

李修文:自我开始写作,对古典资源的处理就是一个问题,它们一直在深重地影响和折磨着我。一方面,我的语感和修辞、我认识世界的方式均是受到古典传统的塑造而得以进行的,但是,另一方面,我们的今日生活细碎、复杂而浩荡,古典伦理逐渐分崩离析,个人处境的疑难越来越具体和莫可名状,所以,在此情形下,说书人的传统,传奇话本的传统、唐诗宋词的传统,便越来越失效,如果我非要将这些疑难视而不见,非要将今日生活放置在这样一个传统的惯性之下展开叙事,那么,我要写的和我看见的显然就是两张皮,而我自己又极其依赖生活本身对我造成的冲击,换言之,我一直都希望自己成为那种生活与写作互相袒露又互相激发的作家,时间长了,我就不信我写的了,这种不信一度对我形成了阉割,几乎无法写作——我还以为我已经失去了一个作家对时代、对周边生活的基本感受力。

最终,还是要自己来救自己,也就是你之前所说到的那些“行走”,年复一年之后,我突然觉得,我们并没有活成别的什么人,李白、杜甫走过的路,我们还在走,刘禹锡的朗笑,柳宗元的哽咽,照旧在我们耳边不断回响,古典也好,传统也罢,它们不在我们的身后,也不在我们的对立面,它们才是稳定而饱含秩序的,因为我们的加入,它们才得以向前延伸,到了这时候,再去看那些古典传统,它们其实也就变成了我们的生活本身。老实说,认识到这个地步,我的内心里甚至是酸楚和欣慰的。实际上,《武家坡》没有走远,《游园惊梦》也没有消失,《红楼梦》式的故事更是在日日上演,我突然有了一种很大的放心:那个乐府诗的中国,那个几乎所有的故事里都包藏着一声叹息的中国,仍然活在我们身上,甚至,别有一些人,是要注定成为它的承载者的,就好像历史上的诸多王朝鼎革之际,前朝旧事仍然顽固地存留在那些注定之人身上,当然,这种存留与承载,首先需要的还是个人的精进。

澎湃新闻:你把《三过榆林》视为你创作历程中一篇非常重要的作品,正是这部作品启发了你对散文“虚构与真实”的认知。散文在今天的文学评价机制里往往被归于“非虚构”一类,近年的“非虚构热”引发了许多争议,比如,“以小说为代表的虚构是否已难以和当下建立真实有效的关联,因而转向非虚构寻求帮助?”“什么是文学的真实?”“什么是文学写作的意义?”……你怎么看待这些问题?

李修文:是的,《三过榆林》对我来说的确非常重要,我也愿意不断说起我受到的启发来自何处——我所遇见的这个盲人,为了这辈子能够好过一点,他在他的头脑里给自己虚拟了一座世界,所以,他既与我们同在一世,又活在他所虚拟的世界上,那么,对他而言,究竟哪一座世界才是真实的?我只知道,这两座世界都让它容身,那么,我们是要站在“事实”立场上去指出虚拟世界的不存在,还是反倒像他一样指鹿为马,先置身于虚拟世界之中再展开叙述?

另外,如你所知,我有许多年其实都没有能够持续地写作,所以,而今,我倍加珍惜自己还能够写作。写作于我来说,就是一个字一个字地去写,它关乎生命冲动,而不是为了“散文”、“小说”和“非虚构”的冲动。我是要写作,而不仅仅是为了哪一种文体去写作。那么,这个问题,我就用陈寅恪先生的一段话来回答你吧:“古事今情,虽不同物,若于异中求同,同中见异,融会异同,混合古今,别造一同异俱冥、今古合流之幻觉,斯实文章之绝诣,而作者之能事。”

澎湃新闻:可否也谈谈这些年的编剧经历?文学圈对“作家写剧本”一直是有看法的,通常认为这两个领域天然“有壁”。你如何看待这个问题?作家如何处理自己的内心和大众之间的关系?

李修文:我的编剧经历实际上是很失败的,写了不少剧本,能拍出来的其实屈指可数,有我自身的能力问题,也有一些项目本身存在的问题,你知道,影视工作实际上是一个众多人众多资源协作的产物,投资、阵容、过审,上映,这些都不是一个编剧能说了算的,在中国,除了极少数编剧之外,大部分编剧仍然处于链条的末端,没有什么发言权,一个片子拍好了拍坏了,实际上编剧自己都可能是不知情的。细想起来,我也并不觉得做编剧对我的写作形成了多大的启发,相反,我一直非常笃定地觉得,文学,或者说出自文学的见识,对剧本写作有百利而无一害。只是,实现起来太困难了。对于我的编剧经历来说,文学背景反倒使我痛苦——你总是忍不住要使一个故事增添意义,但许多故事又根本不需要这些意义,所以,我在编剧经历里的许多落荒而逃,实际上是那些我看过的书带来的。当然也会有少见的幸运,比如你也许会碰见几个对文学有见识乃至有执念的导演制片人,他们也深信文学的力量对于写好一个剧本是有用的、且敢于突破各种限制去执行的,但依我的经验来看,这样的可能其实少之又少。

我个人其实没有太多面临“个人内心与大众”之间的关系,我的内心就是我的写作,但是,当我去从事影视工作,我非常明确我的工作就是诸多工作中的一个组成部分,我们是在共同完成一个同向大众的文化产品。至于前者,我其实根本不在乎我的内心是否能够被大众所接受——你接受我也要写,你不接受我照样还是要写,对不对?现在,我已经很少从事编剧工作,转而从事一些监制和策划工作,在这些工作中,我仍然没有放弃在剧本里倾注文学之力的诉求,不是因为我是一个作家,而是在任何一个时代,文学都应当且也承担得起给影视输送必要的养分。

澎湃新闻:你也重新开始小说写作了,会怎么看待这一次的开始?你认为一个作家的最大的体面是什么?

李修文:如我之前所说,写作,首先是一个字一个字地去写,其次,是倾注全力,在虚空里投以实在,这实在,于我而言,最要紧的就是不要使生活和写作发生分裂,即是说,也许,只要我有捍卫真切生活的能力,我就将持续拥有写作的能力。目前,我可以确信,我从来没有像今天如此热爱过写作,也从没有像今天这样觉得写作即是活着,活着即是写作,我甚至觉得,只要我还在写作,那些死去的故人,那些我耳闻目睹过却又不为人知的事物,就还能挪动脚踝,发出声响,所以,不管小说、散文、剧本,还是当策划做监制,我显然都还会继续下去,因为对我来说,它们就是我的生活,我得把我的生活度过去。

至于一个作家的体面,许多人都有无数的答案,有的人是为了写出传世之作,有的人仅仅安顿自身已是最大体面,而我心中的体面,不过是继续像一枚钉子牢牢钉死在写作这条路上。是的,这么多年,来来去去,去而复返,我不过是希望自己还能写作,只要还在写,体面就已经有了,此中情境,就像《鞑靼荒漠》里的那个主人公,这个等待了一辈子敌人的人,在他死后,真正的敌人才肯现身,面对他的尸体,他的战友们说:“他从来就没有去往真正的战场,但是,他和我们一样,都死在战场上。”