“我的心,简洁如照片”

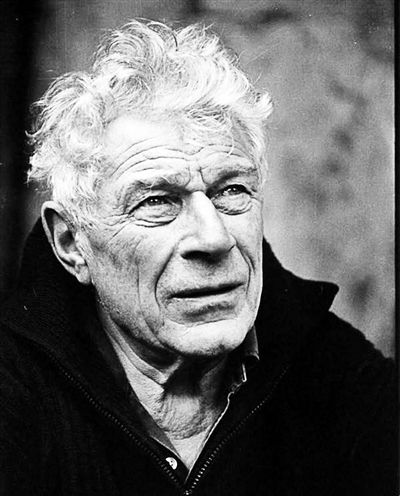

上个世纪60年代,褪去二战阴霾的英国在经济复苏中不断上演着工人罢工、妇女争取权益、摆脱征兵制度的青少年要自由等事件,1962年,约翰·伯格搬到了法国萨瓦省的昆西小镇,用他自己的话来说,他希望成为一位欧洲作家。把自己定义为一个欧洲人对伯格来说非常重要,这既是他对全球化的态度,又是他对田园生活的向往。在他生前最后一次接受《卫报》采访中,他说“我像农民一样在那里工作……这片风景是我的能量,我的身体,我的满意和不适的一部分。我喜欢它不是因为一种视角——而因为我参与其中了。”

离开出生地伦敦,伯格跟农民一起劳作,跟农民学习,这也非常符合他“无可救药的马克思主义者”“西方左翼浪漫精神的真正传人”的称谓。伯格移居在昆西的第十年,BBC推出电视纪录片《观看之道》,同时出版同名书籍,才真正让伯格进入大众视野,成为最有影响力的公共知识分子。

《简洁如照片》首次出版是在1984年,在这之前,伯格已经大量撰写了有关绘画、摄影、移民、政治、阶级、农民等方面的随笔散文和小说,他以社会政治视角来分析议题。《简洁如照片》是一本很难定义的个人化的综合之书,不为形役,很好地再现了他的理论武器和浪漫情怀。

关于时间

康德在《判断力批评》中提出,首先要关注的是时间、空间以及因果性的本质,时间、空间也是《简洁如照片》的两大主题,事物之间的关系(包括因果关系和历史关系)隐藏其中。第一部分“时间”,题为“曾经”,伯格描述了一系列如头脑中快照般的画面,比如在书的开头,首先是野兔,然后是小猫、鸭子一家,最后是萤火虫。他清晰地描绘着视觉内容,试图捕捉转瞬即逝的一刻;第二部“空间”,题为“此处”,探索空间的概念,特别是与视觉和距离有关的概念:“可见之物是我们获取世界信息的主要来源,过去是,现在依然是。通过可见之物,我们定位自己。”

人类最早写下来的故事是洞穴壁画。伯格写道:“那些最早发明星座并为之命名的人,就是故事的讲述者。勾勒繁星之间假想的线条,赋予它们以形象和身份。”正如陀思妥耶夫斯基为他的人物画了肖像,伯格对细节的关注归功于他作为视觉艺术家的实践。1948年至1955年间,伯格以教授绘画为业,曾举办个人画展。他依赖于视觉经验,贴近具体事物,贴近观看之物,贴近经历过的时刻。仔细观察,然后对观察行为所揭示的内容进行反思。一切从观看开始,伯格摸索到更大的问题。

时间问题在伯格的许多文章中反复出现。动物只能感受到生物有机体事件,而人还能感受到意识事件,对应着这两类事件,在人的身上共存着两个时间。存在于意识里的时间,人类在不同时期有不同的理解。“对于任何文化来说,首要任务就是理解意识时间,即理解过去与未来之间的关系。”

在古代,人们相信宗教观中的轮回理论,感受到的时间是往复循环的,正如日复一日的太阳升起又落下,春夏秋冬的四季更迭。自在17世纪帕斯卡发现新的计算方法以来,人们相信时间是一支箭,朝着最终的熵的状态前进,每个时间单位与其他时间单位的价值相等。伯格反驳了现代人脱离循环历史观后的线性时间观,他并非反对质疑热力学第二定律,而是质疑这种机械的、线性的时间观点,会让人陷入虚无主义。伯格将自己对时间的体验与这种线性的、机械的观点进行对比,他贴近生活的具体时间,正如农民的工作依赖于时间的循环,他把时间看作是转动的车轮,车轮转动,在地上留下了线性的痕迹。

伯格相信身体与意识的二元性,时间不会减慢或加快,而在意识时间里,“瞬间的体验越深,积累的经验就越多”,不是长度的问题,而是深度或密度的问题。伯格的时间来自自身的经验、自然的规律、农民的生活,是一种生活的、感觉的时间,也是普鲁斯特式的文学时间。伯格把时间和他感兴趣的东西进行捆绑。时间在画中,“观众看到画作时,看到了过去、现在和未来。”时间在诗中,诗人让语言超越了时间的界限。时间在资本主义文化,伪装成进步,“成为一种即时的实践”。

关于空间

延续《第七人》对漂泊的劳工史的研究,伯格探索了迁徙的空间。农民的生存空间被挤压,流亡者是伯格所处时代的特色人类,也是他作为马克思主义者关心的群体,包括难民和寻找工作的移民。面临大规模的人口流动,伯格解读了跟人生存最紧密的空间——家。家与建筑没有关系,也不是一个住所,“对于弱势群体来说,房子不代表家,某种或是一系列实际行为才代表家。”迁徙拆散了人们的家,进入了一个更支离破碎的世界。

卡拉瓦乔,一位只在室内作画的画家,被誉为革新明暗对比手法的大师,“创造了新的空间——黑暗和光明对比的空间。”伯格研究了卡拉瓦乔画中独特的、拥挤的空间,认为“阴影就像四堵墙和屋顶一样提供了庇护。”同样是描绘下层人民生活,卡拉瓦乔不像其他画家只是为了展示不幸或危险,他把自己融入观察之中,因为他自己的生命也经常处于危险之中,处于法律和光明世界的边缘,卡拉瓦乔创造了一种新的空间,“那些生活不稳定、习惯拥挤生活的人会对开放空间有恐惧心理,这种恐惧抚平了空间和隐私的缺失所带来的沮丧。”

空间产生于引力和斥力的相互作用,也就有了聚集和分离,“空间及其产生的分离一旦成为存在的状态,爱就要与分离一争轩轾。爱要缩短一切距离。死亡亦是如此。然而爱是独一无二的,不可复制,死亡则摧毁所有。”如果万物注定分离,爱的目的是拉近所有的距离。

智性即诗性

在《简洁如照片》这本书中,伯格用艺术、摄影、哲学、诗歌和个人轶事来处理时间和空间问题,探讨死亡和永恒;他用艺术家梵高、伦勃朗、卡拉瓦乔来阐述艺术与生命本质的关系,他一贯认为伟大的艺术应该反映社会,将社会、政治角度融于他的艺术评论。

此外,这本书里散文与诗歌混杂在一起,伯格也阐释了诗歌的意义和力量,“诗歌使语言产生共鸣,因为它将一切密切联系。这种紧密联系是诗歌创作的成果,是行为、事物、事件和观点结合在一起的成果。没有什么比这种共鸣更重要,能让人寻得一隅以对抗这世界的残酷和冷漠。”伯格的诗简洁、感性,不过分煽情。他并不同意奥登所说“诗歌不会让任何事发生”,他认为诗歌可以改变我们对周围世界的感知,无论多么微小,这些认知导致我们做出数百种不同的选择,包括政治选择。

在《简洁如照片》中,我们看到了智性即诗性。传统上的诗性是感性的延伸,伯格则属于把智力的闪光和迸发等同于诗性迸发。

伯格将卡拉瓦乔的画作和他在艺术中捕捉到的面部表情带入他对痛苦和快乐的讨论,“如果说这种表情在快乐和痛苦、激情和勉强之间摇摆,那是因为性的体验本身就包含这些矛盾的情绪。”

奥维德在《变形记》第四卷中描述了皮拉摩斯的死亡,由于时间和空间的原因,他无法与他的爱人在一起。伯格在书中的叙述会突然转向未知的“你”,也就是他的爱人,就像夹在书中的情书,也反映了他们之间痛苦的距离,对爱与死亡的理解。

约翰·伯格站在批判阶级意识的立场阐释艺术在当时无疑是一种革新,帮助人们从不同的角度看待艺术和现实。随即而来的批评认为他过分强调政治立场,但并没有真正指出政治问题。这本书里,我们也能看到伯格对社会正义深刻的承诺,他肯定无权无势者、被忽视者的存在和权利,能感受到一个西方马克思主义者对底层人民的体恤和同情。他对艺术、爱情、死亡、家、记忆、语言、诗歌、摄影、政治、阶级、移民等方面进行了哲学思考,一如既往的睿智、深刻,是他对当代资本主义废墟上建立的不稳定生活的回应。

世界对于我们,都是一种观看方式,诗性的观看但不丧失理性的光芒,约翰·伯格说,“我们的面容,我的心,简洁如照片。”