虚构叙事与身份书写 ——评2019年德国图书奖获奖小说《起源》

内容提要 作为当代德国移民文学的后起之秀,前南斯拉夫裔德语作家萨沙·斯坦尼西奇凭借其自传体小说《起源》一举斩获2019年德国图书奖。评委会高度评价作者以宏大的想象力将读者从编年纪事、现实主义以及单一形式的传统中解放出来,认为“起源”只有作为断片和虚构,并在与历史可能性的交互游戏中才能得以存在。论文尝试借助伊瑟尔的文学虚构理论重构《起源》的虚构叙事策略,再借由霍米·巴巴的身份混杂性理论揭示小说中移民身份书写的维度以及身份起源追溯的内涵,以此进一步认识文学创作手法与文学文本内涵的交互关系问题。

关键词 德国图书奖 萨沙·斯坦尼西奇 《起源》 虚构叙事 身份书写

萨沙·斯坦尼西奇(Saša Stanišic)是德国当代移民文学中异军突起的一名后起之秀。1978年,他出生于波黑小镇维谢格拉德。1992年,波斯尼亚战争爆发,他与家人作为难民逃往德国海德堡。2006年,斯坦尼西奇的处女作《士兵如何修理留声机》(Wie der Soldat das Grammofon repariert)入围当年德国图书奖短名单,后于2008年获得沙米索奖。2014年,他的第二部小说《节日前夕》(Vor dem Fest)入围当年德国图书奖长名单,并获得莱比锡图书奖。2019年,四十一岁的斯坦尼西奇以自传体小说《起源》(Herkunft)一举斩获德国图书奖。

移民身份书写为斯坦尼西奇的作品烙上了深深的文化印记,但他并不认为应将所谓的移民文学与主流民族文学割裂开来。尤其对于德国这种具有高移民占比的国家来说,他认为移民文学不是民族文学海洋上的孤岛,而是这片海洋的重要组成部分。在某种程度上,斯坦尼西奇的这一态度也与德国文学界对当代移民文学的关注相契合。

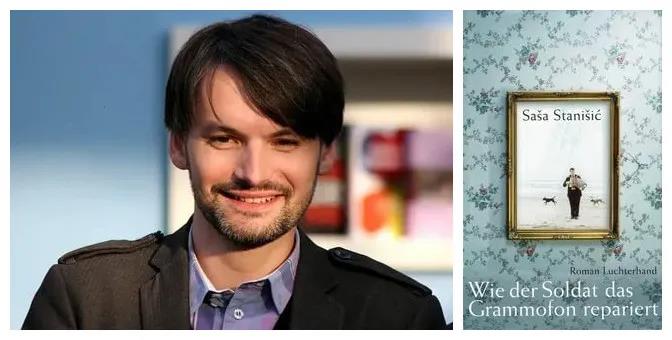

(萨沙·斯坦尼西奇与《士兵如何修理留声机》,图片源自Yandex)

近年来,德国文学界对具有移民身份或少数族裔背景作家的德语文学创作青眼有加。如2010年,来自前南斯拉夫、后侨居瑞士的女作家阿波尼(Melinda Nadj Abonji)凭借自传体小说《鸽子起飞》(Tauben fliegen auf)同时斩获当年德国及瑞士图书奖;2018年,德国文坛最高荣誉毕希纳文学奖被颁予匈牙利裔德语女作家特蕾西娅·莫拉(Terézia Mora),其首部长篇小说《所有的日子》(Alle Tage,2004)关注的也是移民群体的身份认同问题。

2019年德国图书奖评委会给斯坦尼西奇的颁奖理由如下:“萨沙·斯坦尼西奇是一位优秀的叙事者,以致他甚至不信任叙事。不复存在的起源隐匿在每一个句子背后,该起源同时又推动着叙事。起源只有作为断片和虚构,并在与历史可能性的交互游戏中才得以存在。作者以宏大的想象力……将读者从编年纪事、现实主义以及单一形式的传统中解放出来……通过幽默的方式,他用自己的故事迎击历史拼凑者的讲述。《起源》描述了一种‘当代’的图像,而当代在不断重新讲述自身。一幅‘如同祖先的肖像画’因而成为一部包罗生命之路的欧洲的小说。”

斯坦尼西奇称“离题”(Abschweifung)是其写作模式,认为“‘离题’源于并符合当下多重刺激、感知与要求的同时发生,这种异质性以拼贴的、多角度的、时间性的方式恰如其分地整理这些故事”。因此,他在《起源》中突破传统写作方式,以若干章节断片的零散排布取代了较为完整的一以贯之的线性情节。一般来说,文学创作手法总是为其文本主旨与内涵服务,而移民身份书写又是斯坦尼西奇的作品中不容忽视的特色,故本文尝试借助德国文论家沃尔夫冈·伊瑟尔(Wolfgang Iser)的文学虚构理论重构《起源》的虚构叙事策略,再借由美国后殖民理论家霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)的身份混杂性理论来揭示小说中移民身份书写的维度以及身份起源追溯的内涵,以此进一步认识文学创作手法与文学文本内涵的交互关系问题。

一、虚构叙事策略

德国接受美学理论家伊瑟尔认为:“虚构、现实、想象之三元合一的关系是文学文本存在的基础。”斯坦尼西奇的文学观与之相似,认为“虚构小说是一个由虚构、感知和回忆组成的开放体系,它与真实的发生有所冲突”(Herkunft:20),但虚构有时也让现实变得更加可以忍受。斯坦尼西奇的祖母晚年罹患失智症,他的虚构既是为了填补祖母的回忆漏洞,也是自己遭遇危机时不可撼动的归处。祖母回忆的不可靠性为叙事者的回忆与讲述打开切口,同时也成为整个小说文本虚构化叙事的基础。

在上述三元关系的基础之上,伊瑟尔重点探讨了作者生产文学文本的三种虚构化行为,即选择、组合和自我暴露(《虚》:17)。伊瑟尔的这一理论为重构《起源》这部自传性虚构小说中的叙事策略提供了颇具意义的参考价值。

首先,伊瑟尔认为,“选择过程赋予了文本意向性”,“由于作者描写的对象分解成零散的材料,而这些材料要么在文本中获得了具体的意义,要么成为隐藏在文本中的支配因素,因此,描写对象的具体可感特征被这些因素赋予了一定的倾向性”(《虚》:18—19)。《起源》中“正直、忠诚、不懈”一章的叙事便体现了上述文论观点。在南斯拉夫国庆日这一天,叙事者“我”看到,年迈的老人噙着热泪歌唱“不复存在”的家园:“我的路指引我向远方,我追随我的命运,我将你携于心上,你对我永远珍贵无比,我可爱的家乡,南斯拉夫,南斯拉夫!”(Herkunft:90)这一幕在文中奠定了作家对于故国之思的基调。作家所选择的南斯拉夫人的象征性集会地点大概也是有意为之,比如“德国人险些(在那里)杀了铁托”的亚伊采和曾掩护过铁托及其指挥部的“山洞”(Herkunft:91)。这两个地点承载着二战时期真实的历史:1943年8月起,亚伊采成为铁托元帅领导的游击队大本营,当纳粹德军在1944年1月占领此地时,铁托已提前将指挥部迁至波斯尼亚小镇德瓦尔西边两百公里的地方。为躲避德军空袭,铁托转移到一个山洞里,并继续指挥游击队行动。1944年5月,德军发起围剿铁托首脑机关的“跳马行动”,结果陷入四面埋伏的危险境地,行动彻底失败。此役之后,铁托作为游击队领袖的声望日益提高,进一步促进了南斯拉夫解放运动的发展。1945年11月29日,南斯拉夫建国,铁托成为凝结南斯拉夫赢得反法西斯胜利、实现民族解放的集体记忆的象征。某种程度上,“文本的意向性勾勒出了参照系统的基本轮廓,并‘解构’这一系统将其转化为自我呈现的材料”(《虚》:20)。关于南斯拉夫作为统一、独立而强大的共和国的历史记忆成为文本中的一个重要“参照系统”,作者借助所选择的历史素材传递出这样的信息:前南斯拉夫人民对故国的思怀,为虚构文本拓展出了一重真实而厚重的艺术空间。

其次,作为选择行为的互补方式,组合“使各种不同因素组成一个有机整体”(《虚》:20)。“组合造成了文本内部的相互关联,从而在文本内部形成了三个游戏层面:组合把‘包裹在文本中的规范、标准、价值、暗示和引语相互勾连在一起’;第二个层面出现在通过相互关联已经建立了某些语义场的地方;第三个层面就是词汇层面的相互关联,它表现在‘词义在渐显和渐隐方面的相互影响上’。”

斯坦尼西奇在“足球、我与战争,1991”一章中将南斯拉夫在1991年短期内相继发生的大事件组合起来:4月,南斯拉夫红星队在欧冠半决赛上击败德国拜伦队挺进决赛,并勇夺当届桂冠;6月,斯洛文尼亚爆发首轮武装冲突;随即,斯洛文尼亚、克罗地亚相继宣布从南斯拉夫独立。当年反法西斯的欧洲战场与如今的欧冠足球赛场之间在文本中存在着某种隐匿的关联。当贝尔格莱德红星队在欧冠赛场上所向披靡的时候,南斯拉夫内战却悄然拉开序幕。在此,“射门”(Schuss)与“枪炮”(Schüsse)组合成一个相互联系而又对比强烈的语义场(Herkunft:13),即伊瑟尔“组合”理论中提及的第二个游戏层面。故国给予“我”的荣耀与悲惋交杂在叙事之间:“这样的一支球队在巴尔干半岛上再也不会有了。”(Herkunft:15)

文本中的“组合”策略在“绞死他们!”一章里同样有迹可循:“1992年8月,新纳粹在罗斯托克向越南劳工的宿舍楼投放燃烧瓶……周围有些小商铺,人们拿着啤酒和香肠,张望着大火。消防队来了,人们(却)封锁了通道。一场德国大屠杀年市(Pogromjahrmarkt)。”随后,作家借用一系列关键词重构出上述新纳粹的暴力纵火事件,以及德国当地居民作为旁观者的冷漠:初到德国的“我”在单词本上记下以下单词,如“自卫军”(Bürgerwehr)、“炸弹”(Sprengsatz)、“窒息”(ersticken)、“限制”(Einschränkung)、“人权”(Grundrecht)等等。(Herkunft:140-141)此种平行指涉的叙事手法,在文本内来看也正如伊瑟尔所指的在显性语汇层面亦即第三个层面上的组合关联游戏。

最后,伊瑟尔对“自我暴露”这一虚构化行为的解释如下:“文学文本包含着大量标示其虚构特征的信号”,且这种“虚构的形式以作者与读者之间达成的某种共识为基础”(《虚》:25)。《起源》的最后一章“龙的宝藏”的创作很大程度上便体现了“自我暴露”这一手法。作家在给读者的“警告”一章中就发出明显的信号:“接下来不要按照顺序阅读!你决定,故事应该怎么发展,你创造你自己的冒险……你就是我。”(Herkunft:302)该章约占全文篇幅的六分之一,是整部作品的一大亮点,也是作者的想象与读者的想象交织共舞、自由驰骋的文本场所。这部分实验性的文本片段编演也可看作罗兰·巴特所谓的“可写的文本”。

斯坦尼西奇在这一章为读者编写了不同的情节片段,读者根据自己的选择可以走向不同的开放结局,并且故事的“重写”可以在文本内反复进行。祖母的话指明该文本的游戏性——“对于你一切都是一个游戏”(Herkunft:333)。与此同时,作家在文本内外不断跳跃,将叙事角度由“我”转变成“你”,从而将读者引入他精心搭建的文本想象空间。从眼花缭乱的故事可能性中,读者可以发掘出作者对圣乔治屠龙传说的化用。如果你选择推进情节,那么你要将祖母从罗加蒂察的养老院中带走,并哄骗她相信祖父未亡,从而让其化身“骑士”前往奥斯克鲁沙附近的山上屠龙、寻夫。据说,祖父的家乡奥斯克鲁沙流传着屠龙的神秘传说,屠龙者在此地备受尊敬。祖父曾是南共党员,他在二战时期的反法西斯战争中或许正扮演了勇敢的“屠龙者”角色。作家在这部分的文本生产中既虚构出撕裂的火焰中群龙汇聚、鳞片闪烁的奇幻画面,也设定了祖母在由三头巨龙所守护的栈桥边与彼岸的祖父重逢的情节。尽管祖母在文本中曾质疑这样夸张的讲述无法维持她的生命,但实际上,作家不仅是以此种虚构的方式去弥补祖母对祖父的思念,也是在尝试保留和传承关于祖辈的传说、故事和回忆,这何尝不是“屠龙”征途中所要找寻的“宝藏”。

二、移民身份书写

当代后殖民理论家霍米·巴巴认为:“新国际主义的人口统计学就是后殖民的移民历史、文化政治流散者的叙事、……流亡诗学和政治经济难民的严肃散文。”斯坦尼西奇的《起源》便是全球政治历史高速流动中的文学文化书写。他一方面综合运用上述多种虚构化叙事策略勾勒出宏观视野中的历史与社会背景框架,另一方面通过对移民身份的书写将微观视野中的个人与异文化的交互经验呈现在读者面前。

波斯尼亚战争爆发后,叙事者“我”与母亲穿过塞尔维亚、匈牙利和克罗地亚逃往德国。在跨过边境之后,“我”的移民身份书写之旅也随即开启。在一堂地理课上,“我”表示“贝尔格莱德(南斯拉夫)、萨拉热窝(波黑)和柏林(德国)”都是家乡的首都。那么,围绕这三个地点组成的两大场域(即本源国-移民国)的叙事在某种程度上也映射出文中移民身份书写的维度,借此似乎也可以整理出关于“我”的身份起源及建构的初步线索。

首先,“我”对南斯拉夫的身份认同渴望如初:“只要这个国家还存在,我就称自己为一个南斯拉夫人。”(Herkunft:14)关于南斯拉夫的叙事,“我”最直接的记忆是“五·二五”青年节接力赛,它起初旨在致敬铁托。在这一阶段,“我”对自己的认同为“铁托的少先队员”。可当作家进入文本的回忆空间时,叙事者“我”曾经的炽热情感似乎透露出一丝危机。面对与之共同成长起来的接力赛,“我”的内心却生出一种“恐惧”。这种“恐惧”隐约体现在“我”对参赛时接力棒的记忆偏差上。经过查证,1987届的接力棒上“插着八条白杆,杆头有八个红点,应是象征着南斯拉夫八个民族的血”,但作家笔锋一转,随即抽离到当下冷酷的观察中——“不久后民族之间的流血残杀已经显现”(Herkunft:240—241)。恐惧感受与记忆偏差让“我”与南斯拉夫之间的回忆关联逐渐模糊化,身份认同的摇摆性和不稳定性也初见端倪。

接下来,在关于波黑、尤其是关于家乡维谢格拉德的叙事中,“我”进入到间接的、感知式的书写维度。这是一种隔着遥远距离的悲恸、无奈与遗憾。在“羔羊”一章里,作家述及内战时,除了通过媒介性的记录讲述塞族残害穆斯林的历史,作家还将视角侧面地转移到母亲身上,在家乡“她是另一个人,更令人恐惧和喜怒无常”(Herkunft:196—197)。“我”作为这段历史的讲述者想必内心五味杂陈,因为“我”的父亲来自塞尔维亚家族,而母亲则是位穆斯林。在处女作中,作家记述了发生在维谢格拉德的野蛮残暴的种族清洗。时隔多年,在新作里,家乡这段残酷血腥的历史仍然让叙述者“我”耿耿于怀,始终因童年的幸福而“感到有罪”。

按照巴巴的观点,混杂性“逆转了殖民者否定的结果,以至于其他‘被否定的’知识进入主宰性话语并疏离了其权威的根基”。也就是说,这一混杂性为边缘话语对中心话语的挑战和解构提供了内在动力。他认为,一个民族文化内的少数族裔或移民处于间隙的、居间的“第三空间”,他们的身份带有混杂性,他们也被刻上了双重印记,即“作为训导性的客体”和“作为展演性的主体”。一方面,“我”作为移民对故国家园的回忆和叙事正是一种基于母国文化根源的“展演性”的发声;另一方面,以“我”的视角来讲述移民群体在德国的生存现状则更加凸显出这种双重叙事特性。

处于权力中心之位的强势文化族群对弱势文化族群的规训性,体现在机场海关对“我”护照签证的反复盘问以及外管局对“我”申请入籍的严苛管控上。移民作为“被训导的客体”还表现在他们必须生活在由官方所划定的聚居区内——海德堡南部的埃默茨格伦德则可以看作福柯的空间理论中用以规训受歧视的边缘人群的、相对封闭的、偏离性的异质空间。在这个空间里聚居着“波斯尼亚人和土耳其人……俄裔德国人、波兰裔德国人”,还有大量因战乱而流离失所的“瘦弱而沉默的黑人”(Herkunft:126)。在德国,移民必须“遵守每一个规则”,每时每刻都有人在提醒他们“异乡人”的身份。由于在德国社会受到歧视和排斥,“我”开始抗拒自己作为“南斯拉夫人和难民”的身份。但另一方面,作为被德国本土文化所排斥的少数亚文化族群,它们在象征性的阈限空间内却形成了某种意义上的文化融合,这标注出强势民族文化内部本质存在的“文化差异”“异质历史”及“紧张的文化定位”,也预示着其内部涌动着反抗中心权威的话语力量。

巴巴表示:“‘第三空间’构建了发声的话语环境,确保文化意义和标志没有原始的统一性和固定性;即使相同的符号也可以被占用、被翻译、被再历史化,被重新阅读。”掌握德语是移民融入德国社会的必要准备,同时这也促进了他们含带着“混杂性”的主体能动性——“许多词汇、规则和技能使你踏上新的旅程:你开始撰写故事”(Herkunft:136),移民作为主体的“展演性”叙事因此也具备了条件。这些故事关乎蔑视、融入,也关乎承认。“我的海德堡”这一称呼表明“我”在移民国的主体认同逐渐加深。相应地,“我”也开始为捍卫自己的身份而竭力发声,“我”一针见血地指出德国社会目前存在的激烈的种族冲突与矛盾:第一,移民群体的发展在德国当代社会举步维艰,“难民在当时和现在仍然在结构上处于广泛的不利地位……给我的机会越多,就越难将我推向边缘或让我成为受害者”(Herkunft:185)。第二,当下德国社会排外的紧张状况与1990年代初的危机事态并未有所不同。2018年夏,德国东部开姆尼茨爆发大规模反对移民的游行示威,“希特勒敬礼依然出现在当下社会”(Herkunft:100),德国极右民粹主义政党选择党(AfD)的支持率也一直居高不下。

小说中“我”的身份认同建构过程刻着复杂而多元的文化印记,它既包含母国赋予的荣耀和伤痛,也包含移民国的冷漠与包容。足见作家对于身份起源问题的看法较为冷峻,他尝试纠正被人们所曲解的、所强加的、不公平的刻板印象:“起源仍然是一个建构物!……它是不归功于任何才干的一种财富,但它却创造了优势和特权。”(Herkunft:33)他的态度明确又坚定:“我的反抗针对的是对出身起源的盲目崇拜以及对民族认同的幻觉。”(Herkunft:221)那么,处于混杂社会文化空间的人们又该如何面对认同的困境呢?当“我”问祖母该如何前行时,她告诉我“德里纳河与故事都是无法回返的”。这句话源自前南斯拉夫诺贝尔文学奖得主伊沃·安德里奇(Ivo Andric)的著名小说《德里纳河上的桥》(Na Drini ćuprija. Višegradska hronica),斯坦尼西奇在《士兵如何修理留声机》中同样援引了它。这句话最初意指发生的历史无法回退,人们的伤口也难以愈合,但在文本中它或许可以指向身份与起源:在悠悠的历史长河中,个体的身份在政治、社会、文化等多重因素的裹挟下持续裂变、生成,个体身份认同的动态建构过程凝聚着无数偶然的瞬间和碎片。尽管历经苦难,但也许人们可以抱持作者在文中所推崇的德国浪漫派诗人艾辛多夫对于家园的那般美好希冀,如同故乡流淌千年的、曾融合多种民族文化的德里纳河一样不断向前,同时也继续将祖辈的故事与回忆,连同自己的文化经验讲述下去。正如作家所言:“在存在危机的刹那,讲述可以是一种生存策略,是在一个不信任的世界中的自我确认。”

结 语

自2015年德国难民危机爆发、默克尔政府收紧难民政策以来,德国文学界对当下社会移民问题的关注有增无减。当人们一再追问关于身份起源的问题时,斯坦尼西奇索性用自己所经历的故事,以文学化的方式给出了真诚而又戏谑的回应。在追溯身份起源内涵的问题上,斯坦尼西奇与当代英国文化研究之父斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)的看法不谋而合:“文化身份既是‘存在’又是‘变化’的问题……它们决不是永恒地固定在某一本质化的过去,而是屈从于历史、文化和权力的不断‘嬉戏’。”

从形式上来讲,作者采用的“离题”的写作方式也是在“以排外为纲领的时代”(Herkunft:62)反叛“出身起源”这类概念固化的一种尝试。《起源》的创作手法与其文学内涵之间具有紧密的交互关系,断片式的叙事策略与碎片化的身份建构并行不悖、相得益彰。斯坦尼西奇的这部自传体虚构小说以微观视野的小叙事铺陈宏大的历史背景框架,用复杂而敏感的双重身份书写表达对当今德国社会的政治关切。无疑,其实验性的叙事手法与针砭时弊的文化立场也使这部文学作品成为“邀请读者参与社会意义生产的一种实践”。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第2期“新作评论”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)