新近发现的佚文 破了“第一红娘”的历史悬案

任鸿隽、陈衡哲于订婚日与胡适的合影(1920年8月22日摄于南京东南大学)

任鸿隽、陈衡哲于订婚日赠送来宾的合影纪念卡

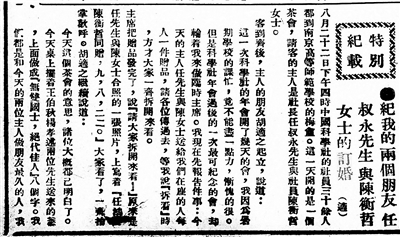

胡适《纪我的两个朋友:任叔永先生与陈衡哲女士的订婚》,发表于1920年8月26日上海《时事新报》

一百年前,“我们三个朋友”的订婚仪式

著名学者、教育家任鸿隽(1886—1961,字叔永,四川垫江人)先生,与同为著名学者、文史学家的陈衡哲(1890—1976,笔名莎菲Sophia,湖南衡山人)女士,这一对声名远播,在各自领域建树颇多的学界伉俪,在上个世纪前半段的学术生涯与人生旅程中,共同书写了极为瑰丽多彩的时代篇章;其人其思其事迹,至今仍在学界及公共文化界中广为流传。

任、陈二人与胡适,早年留美求学期间即相识相交,归国后三人皆投身于大学教育、科研及公共文化领域,在宣扬科学精神与现代文明启蒙方面,皆志同道合,交谊甚笃。时至1920年7月间,任鸿隽在南京主持中国科学社第五次年会,时为北大教授,因在“新文学运动”中崭露头角而“暴得大名”的胡适,此时也应邀到南京高等师范学校第一届暑期学校讲学。胡、任、陈三人,也恰于此时,得以在南京重聚。

据考,同年8月22日,任、陈二人在南京高师校园内的梅盦订婚。这一消息,曾见载于任氏创办的《科学》杂志(5卷10期)之上,以“社员通讯”方式在学界予以公告。试想,当年的订婚仪式现场,作为二人多年密友的胡适,理当出席;且以胡适乐于为友朋介绍证婚的多年惯习来考察,胡适不但理当出席,而且还应当以主持人或重要见证者身份出席。

遗憾的是,至今尚无相关史料文献,对胡适是否出席、主持这一订婚仪式,予以确证与披露。翻检《胡适日记》于1920年的记载,从当年6月15日至8月26日这段时间里,也恰恰没有日记存世,仅于8月27日的日记页面上批有眉注一条“昨夜自南京回来”;除此之外,再也无据可查,终是无从详究这一事迹。

目前已知的,唯有一首胡适所作《我们三个朋友》的自由体新诗,一方面较为直接反映任、陈、胡三人交谊之笃,另一方面亦可视作胡适参与并赠予任、陈二人订婚仪式的纪念之作。此诗正是作于任、陈二人订婚当天,后于1920年11月,以“尝试集集外诗五篇”之一的名义,发表在了《新青年》杂志第8卷第3号之上。

此诗之后,“尝试集集外诗五篇”之二,胡适还撰发了一首《湖上》,署有“九,八,二四,夜游后湖——即玄武湖”云云,可知任、陈二人订婚仪式之后,任、陈、胡三人等可能还曾夜游玄武湖。除此之外,似再无确凿史料文献可循了。

至于订婚仪式现场的情形究竟如何,更是少为人知,至今从未见相关研究者有所提及,仅有《科学》杂志上那一则“社员通讯”可资参考而已。那么,这一场整整一百年前的订婚仪式,在那个“觉醒年代”的两位学界代表人物喜结良缘的重要仪式,更可能兼有“新文学运动”与“新文化运动”代表人物胡适参与主持的重要仪式,是否就此湮没于历史烟尘之中,再也无法为整整一个世纪之后的读者崭露“真容”了呢?

笔者带着这一疑问,在众多旧报刊及相关文献中屡加翻检搜寻,终于在一份1920年8月26日的上海《时事新报》【学灯】版上,发现了至可宝贵的、记载颇为详实的第一手史料。

原来,胡适确曾主持任、陈二人的订婚仪式,且于当天即详细记录了仪式现场的举办流程与任、陈、胡等人致辞内容。通过这一记录,这一场百年前的“新式订婚”仪式之举办,即刻存留下了一副完整细致的“模板”一般。另据查证,这一篇胡适所撰,题为《纪我的两个朋友:任叔永先生与陈衡哲女士的订婚》的报载文章,为《胡适全集》所未载,实为“佚文”,无论从“补全”的角度而言,还是从“增订”年谱的角度着眼,自然又独具另一番可贵价值。

胡适主持订婚仪式致辞中的“掌故”种种

这篇2300字的“特别纪载”,由胡适本人以第三人称口吻及视角写成,力求客观详实地记载,力求为任、陈二人的订婚仪式留下一份确凿可信的“史料”。作为订婚仪式主持人,胡适在现场的多次致辞,由其本人逐一记载,留存了下来。相较之下,任、陈二人在现场的各自言行,记述得都还比较简化明晰。从胡适的记载中可知,除了为来宾准备了一份二人合影的纪念品之外,任、陈二人主要是当众完成赠受订婚戒指的仪式流程。

至于任氏为何赠送猫眼石戒指而不是当时乃至时下都还流行的金刚钻戒指,陈衡哲女士在现场致辞中特意做出了说明。因为对“现在中国女子的装饰品如何奢侈”深为感慨,且认定“我们订婚的精神是可以超出金刚钻以上的”,故陈女士做出大胆且自信的尝试,以二人当年“夏天一同回国时在‘大峡’(Grand Canyon)上一个小土货店里买的一件小小的纪念品”——猫眼石戒指,作为订婚戒指,在订婚仪式上完成了赠受。

仪式流程之末,主持人胡适有较长篇幅的致辞。致辞主要围绕三人交谊的肇始、持续与升华之历程,其中有不少为私人交往事迹中的“掌故”。其中,关于三人频繁于三地往复通信的“掌故”,即所谓“这个三角形的邮路上几乎没有一天没有我们辩论文学的信”云云,在胡适后来的忆述中,也屡有提及。

譬如,任、陈二人完婚八年之后,时至1928年4月,陈衡哲的白话小说集《小雨点》交付新月出版社初版之际,胡适为之题签撰序,序中有言:

“我在美国的最后一年,和莎菲通了四五十次信,却没有见过她,直到临走之前(指胡回国),我同叔永到藩萨大学去看她,才见了一面。但我们当初几个朋友通信的乐趣真是无穷。我记得每天早上六点钟左右,我房门上的铃响一下,门下小缝里‘哧’‘哧’地一封一封的信丢进来(指邮差送信),我就跳起来,捡起地下的信,仍回到床上躺着看信。这里总有一信或一片是叔永的,或是莎菲的。”

这样的忆述,与八年前订婚仪式中的致辞是基本一致的,只不过更为形象生动,更富于情感意味罢了。

三人在这样的频繁通信、充分沟通的交往基础之上,胡适产生了“撮合”任、陈二人的想法。早在二人订婚三年之前的1917年,胡适忆述称:

“那时我很敬爱陈女士的思想见解,又知道她也很敬重叔永的学问道德,故我很希望做一个第三者,把今天他们宣布的事提早三年。我有一次写信给陈女士讨论叔永的一首诗,我信里暗暗地表示我撮合的意思。”

可是,胡适的这一“撮合”之举,当时竟遭到了陈女士的断然拒绝。这令胡适始料未及,在订婚仪式致辞中,不无风趣地对此忆述称,

“不料陈女士回信,给我一篇很严厉的教训!我碰了这个钉子,以后再也不敢开口了。”

胡适归国前夕,还在任氏的陪同之下,“同去藩萨大学访陈女士,谈了两个钟头”。这是胡、陈二人的首次面晤,当时任、陈二人尚未确立恋爱关系,仍只属普通朋友,后来很长一段时间仍止步于纯粹的友情关系而已。关于此次胡、陈初晤及任、陈当时持续时间较长的友情关系,胡适在订婚仪式致辞中称:

“我送叔永诗里‘记得那回同访友,日暗风横,林里陪他听松啸’,即是记此事。后来他们也曾见过好几次,但是他们的交情完全是极高尚的朋友交情。”

据考,任氏于1918年初获哥伦比亚大学硕士学位,10月即离美归国。次年年底为在四川筹办钢铁厂事再度赴美,同时又受胡适之托,为北京大学物色人才。正是此次赴美公干期间,与此时已在芝加哥大学研究院攻读硕士学位的陈衡哲重逢。随后不久,陈氏即接受了北京大学的聘任,二人遂于1920年夏归国。不久,“我们三个朋友”任、陈、胡三人在南京重聚,于是即刻又有了8月22日的由胡适主持的任、陈二人之订婚仪式。

同年9月16日,任、陈二人正式结婚,蔡元培为之证婚,胡适应邀出席。当天的胡适日记中,这样写道:

今日下午为叔永与莎菲结婚之期,我允为作赞礼。上午写一副对联戏赠叔永、莎菲:

无后为大,

著书最佳。

……行礼,孑丈(即蔡元培)证婚,婚礼甚简单,最可采用。

可见,从任、陈二人在异国相识相交,乃至有心“撮合”,直至订婚与结婚,胡适皆参与其中,且乐见其成,为之衷心祝祷。“我们三个朋友”之谓,实在是名副其实、实至名归的一番赤诚交谊之生动写照。

“民国第一红娘”胡适的另一场证婚

话说胡适生前乐于为同辈友人、后辈学者做媒证婚,向有“民国第一红娘”之誉,由其促成的有情眷属,可谓不胜枚举、数不胜数。除了本文着力考述的任鸿隽、陈衡哲夫妇,还有诸如蒋梦麟夫妇、赵元任夫妇、徐志摩夫妇、沈从文夫妇、陆侃如夫妇、李方桂夫妇、千家驹夫妇、马之骕夫妇、王岷源夫妇、许士骐夫妇等等,皆是由胡适或介绍撮合,或主持证婚,终成眷属的。

胡适友人高宗武曾鼓励妻子沈惟瑜为胡编写传记,沈氏对胡适证婚次数之多颇感兴趣,并为之有过统计与记载:

“他(胡适)尽管工作很忙,但有一件事却很乐意充任,从未拒绝,即主持中国人的婚礼。他只是喜欢看到青年人相恋、结合。他在那时已主持过一百五十多次婚礼。”

试想这一百五十多次证婚,从目前已知的记载来看,后世读者较为熟悉、能列举出来的大多为胡适同辈友人、后辈学者,大多为世人瞩目的知名人士,而名不见经传、鲜为人知者,恐怕亦复不少。

据笔者所知,胡适还曾于1936年6月2日,为张建中与潘桂芳女士在北平绒线胡同的蓉园饭庄证婚。新郎张氏为胡适学生,毕业于北大英文系,当时已入《华北日报》任记者。此次报社记者张氏新婚,更兼大名鼎鼎的其师胡适证婚,《华北日报》社方面自然也要为之铺排宣传一番。次日,6月3日,此次婚礼盛况即见诸该报报端。其中提及,胡适在致辞结尾时说道:

今日来宾中还有不少俊秀青年男女,将来作新郎新娘时,本人有两点希望:一,在结婚时,若遇天气不佳时,尽可讲求“合理化”,如今日新郎新娘由内走出二门,再走入礼堂,大可不必;二,掷纸屑与纸条,原为西洋习惯,送行时多用之,今日诸位在行礼时,即向新郎新娘乱掷,殊失原来真意。因西洋行结婚礼时,非常严肃郑重,在礼成以后始可随便取笑,同时此种纸条多为外货,胡乱掷用,不过多销外货而已,本人感想如此,尚望诸位原谅云。

胡适证婚致辞,俨然成了一篇“除旧布新”的宣言。胡适应当是现场即兴讲演,致辞中以婚礼撒彩色碎纸片这一“常俗”入手,表述了婚礼应摒除流俗、重树新风的个人寄望。

应当说,以第三方视角(即公共媒体视角)对此次婚礼及胡适证婚事迹加以详实报道,《华北日报》的这一报道,可能是目前已知最早者。此次报道存留下了《胡适日记》《胡适年谱》等相关文献中俱无记载的一桩少为人知的史事,故从史料角度而言,实在是弥足宝贵。且胡适当时的证婚致辞,其见诸此次报道中的内容,也未辑入《胡适全集》,为难得一见的“佚文”,这又更具另一番“补全”的文献价值了。