王宁:用学习和理解来纪念启功先生

20世纪80年代初,启功先生在杭州抱着竹子拍照留念

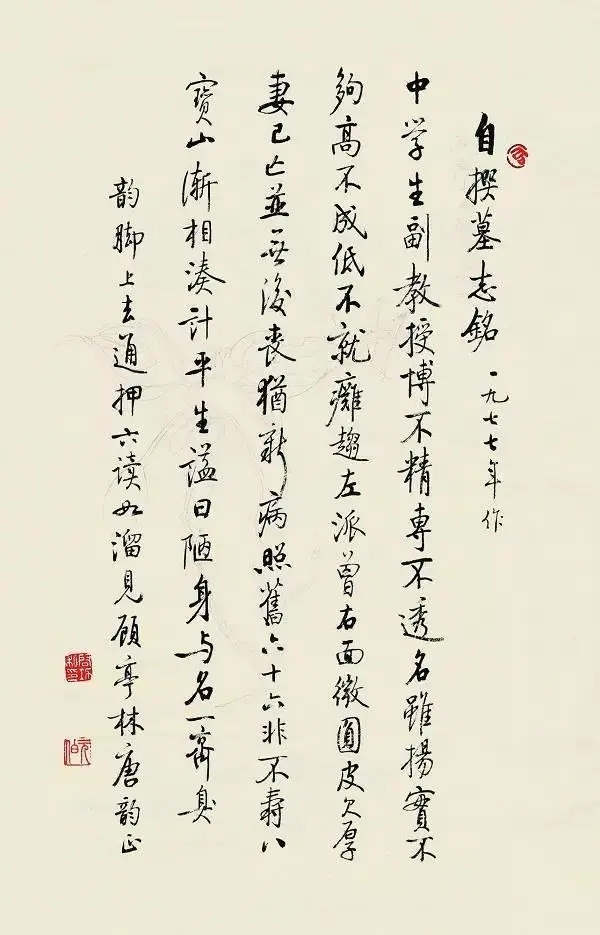

启功1977年《自撰墓志铭》

二〇二〇年六月三十日,是启功先生辞世十五周年的纪念日,老师辗转病榻到病情加重的那几个月的许多情境,宛如就在眼前。最后的那几天,启先生在病房浑身插满管子,传来的消息都说病情难以逆转,我却依然相信会有奇迹出现。午夜三点听到老师停止呼吸的确切消息后,内心万分震惊,却仍然心存疑问:“是真的吗?不会吧?”

其实,这种固执的意念,我的很多老师离开时,我都会产生,当时不信他们会离开,很长时期也不认为他们已经离开。与“养儿方知父母恩”一个道理,自从进入高等学校成为文史类的专业教师,我才从自己的甘苦中渐渐懂得“师承”的意义,对老师学问和情怀的珍惜日益加深。我的很多老师都是饱学之士,但读大学本科时我们并不知道。举两位自己的业师来说吧:我的导师陆宗达先生在二十世纪二十年代至四十年代讲过的课除了文字、音韵、训诂以外,还开设过汉魏六朝诗赋、《文心雕龙》等文学课,他登堂入室跟黄季刚先生多年,又有很深厚的古文字修养,年轻时猛攻过数学,思维极为清晰,这些课的根柢是错不了的。可是五十年代一划分学科,他也只能跟俞敏先生一起去开现代汉语语法课,当然,也讲得很精彩。

葛信益先生曾是沈兼士先生的学生和助手,前几年出版了沈兼士先生和他合写的《广韵声系》,是由葛先生执笔,是一部在音韵学和词源学上都有独特贡献的著作。但我读本科的时候葛先生只教我们现代汉语词汇学,内容不过是同义词、反义词和词义扩大、缩小、转移之类,的确很单调。后来陆宗达先生介绍葛先生去“评报”,就是给报纸找错别字和病句。评来评去他改病句改到《人民日报》社论上去了。一九六七年我回学校看望老师,一进校门就看见一张大字报,标题是:《葛信益,你比党报的水平还高吗?》。陆先生说:“我害了葛先生,不该介绍他去评报。”我理解陆先生,那是懂得葛先生学问的人,怕他无用武之地,才怜惜他给他找点事干。想想这个怜惜人给被怜惜人找的事儿,真令人心酸!这样的例子还很多,但都是大半个世纪以前的事了。我们这一代人做古代的学问大多是半路出家,虽有了一点新东西,终归无法跟上老师的步伐。那时没有“CSSCI”等评估制度,学问对他们来说就是平常事,或许还是麻烦事,老师们以前写的书没人引导我们去看,课堂上面对我们这些不谙世事的小青年也只是按大纲讲,真学问没有倒出来多少。老师们临终时,我心里不能不这么想:他们脑子里装着太多中国文化的精华,那些属于人类智慧的精神财富,没有得到机会全部释放出来,不该,也不能就这样带走了吧?

启先生走时,我的执念依然,但感触好像更强烈些。这种“更强烈”是从哪儿来的呢?现在,看了启先生更多的书,回想起他的许多严肃的、轻松的、精妙的、诙谐的话语,我才有一点儿明白那个“更强烈”的来源。八十年代以后,我的很多老师毕竟找到了一个现代的“学科”,来安置了自己部分的专长,而启先生的学术最终也难以准确地在那些“学科”的小格子里定位。

高等学校的老师是被定格在“学科”里的。启先生的学科历来是中国语言文学一级学科下的古典文学,不知怎么分出一个古代文献学,把他划过去了。是不是征求过他的意见说不好,不过依启先生的性格,他是不会不答应的。二〇〇一年遇到评估,传来消息说,启先生的博士点“专家评审”可能要挂“黄牌儿”。为这个我受委托去找过当时的“学位办”,他们说:“启先生的学问没有人能否认,可他老人家的博士点是‘文献学’呀!”我委婉地向启先生传达。启先生笑了笑,引用《尚书大传》说:“‘献,贤也,万国众贤共为帝臣。帝举是而用之,使陈布其言。’文是写下来的,献是说出来的。古代、今天的历史、理论都是这么传下来、传出去的。文献学岂不是管着所有的学问!岂能把现在的古籍整理称作文献学?”那年刚好民俗典籍文字研究中心成立,三个学科综合,当时的理念是:钟敬文先生的民俗学是底层文化,启功先生的文献学是上层文化,我的老师陆宗达先生的文字学(传统“小学”)是基础工具。合在一起,中国传统文化齐了,就此拓宽研究。我向启先生说明这个意思时,启先生用他特有的表达风格说:“钟先生、陆先生两家,一个是口头,相当于‘献’,‘献’中的‘黎献’就是民俗;一个是文字,当然是‘文’;两者岂不是都包含到文献上了。钟先生、陆先生都是我敬重的长者,他们各自的学问都是我拜服的,全让文献收走了,折煞文献!”研究中心定名,启先生坚决不同意用“文献”指称他的学科,之后改成“典籍”,他才默许。

启先生不喜欢“书法家”这个称谓。二十世纪末,“学位办”要启先生首创书法专业博士点,启先生婉辞说:“写字能培养什么博士?”之后又加了一句:“我不是说别人,只是说我写字写不出博士来。”也就是在这一年,方正公司要采用启先生的书法风格做一套电脑字体,对他说:“就叫‘启体’。”启先生当时又摇头又摆手,接着说:“哪里来的什么‘启体’?我的字只能是‘大字报体’。”我想起“文革”时在北师大校园席棚上贴着的几份“启体大字报”,全是年轻人写的,他来抄,心里明白,这不是无谓的谦虚,是一种断然的拒绝。民俗典籍文字研究中心成立以来,在启功先生指导下,原来的文字学博士点加入了字体风格学和书写汉字学,构成了比过去更全面的汉字学体系,我几次问启先生要不要在文字学二级学科下加一个“书法学”的方向,启先生很严肃地对我说:“没有必要,就叫文字学。”

谁都知道启功先生碑帖、字画、古书鉴定的权威性。但当有些人想以“著名文物鉴定专家启功”的名义在北师大办几届“碑帖书画文物鉴定培训班”时,启先生一直笑而不答,背后却对我说:“千万不可。文物鉴定哪里是上几次课就会的?北师大哪有那么多实物可以过眼?只有故宫才有条件做这件事。弄不好弄出一大堆假文物鉴定师来,还说是北师大启功的学生。咱们可不能祸害到这个领域去!”

启功先生写了一本《汉语现象论丛》的书,是在香港出版的,北京看到的人很少,二〇〇〇年中华书局重新出版,启先生很高兴,送给几位他认为能交流的老师“求教”。

有一天,我们教研室好几位老师上完课路遇启先生,启先生高兴地迎上去冲一位被他“求教”过的老师一拱手说:“有本小书收到了吗?请多多指教。”那位老师也一拱手,却回过头来对我们几个人说:“人家外行都写语言学书了,咱们得加油了!”启先生一笑,对着我们说:“启功等着看各位内行的大作。”我弄不清两位的对话是开玩笑还是正经话,但我知道,学界的确没有人把启先生当作语言文字学家看。可是我真的很奇怪:启功先生语言文字学怎么成“外行”了呢?

二十世纪和二十一世纪之交,我们为启功先生开过四次学术研讨会,冠名都是“启功先生语言文字学学术研讨会”,我们出了论文集,编写了资料集,通过这些工作,我比较全面地了解了启先生关于汉语汉字的见解。在汉语方面,启先生提出了“自然音律说”,对汉语中的对仗、节奏、复重等现象所做的解释精辟又独到。在汉字方面,启先生突破中国几千年的识读汉字学,创建了书写的汉字学,从体、法、理、趣四个方面总结出汉字书写的规则。二十一世纪初,征得启先生同意,我们启动了“近世碑刻电子典藏及属性描述”的大项目,这个项目成为民俗典籍文字研究中心十年的重点课题。描述碑刻属性时,我写了一个初稿去请教启先生,先生当着我的面儿,拿一支笔勾勾画画,改出一个更精准、更充实的属性系统,我才知道自己这方面的知识实在有限,也更知道启先生在现代信息问题上不但跟得上形势,而且深入地想过很多问题。启功先生并没有活在过去,他很了解当代。二〇〇〇年筹备启先生语言文字学学术研讨会的时候,我和黄易青编了一本《启功先生论语言文字》,把老师关于这方面的论述集中到一起后我们才知道,竟是这样丰富、系统。印发到会上,启先生看见了,对我说:“别费那个事儿,我的那些东西,不过是‘猪跑学’。”后来启先生在很多不同的场合解释过“猪跑学”,他说:“有句话说,‘没吃过猪肉,还没见过猪跑吗’?我建议要开一门‘猪跑学’,把该讲的都讲一讲。”

经过这么几件事,我心里的郁闷已经越结越厚——要想把中国几千年人文学科的精神文化传承下来,真的需要把每个人都圈到一个小牢里,还规定吃有限的草料吗?给启功先生找一个适合他的学科那么难,其他似乎进入了一个学科的老师,又会怎样限制了他们的发展?但我即刻也就释然——我的老师、太老师辈如今早已经过了百年,不该离开也离开了,不该带走的也带走了。剩下我们这些本来就在小格格里圈出来的老师,又教出一些更小格格里圈出来的学生,应当不会再感到憋屈了吧?也许,这就是一种遗失法则——该不该忘记的,都会忘记。

启先生的出身、早年经历和自己的好学深思,造就他睿智的学术眼光。青年时代得遇陈垣校长和其他几位名师,又推动他学识的精进,他对中国古代文化独到的体验比比皆是。对传统诗词书画的美学价值和内在规律的探讨,对汉语汉字的理解,都是在实际的文化体验中琢磨透的。他对字画碑帖鉴定的把握,都是一件件过眼、一遍遍归纳和记忆积攒起来的。他的学养带有综合性,带有经验性,看问题的角度自然也会独特。他对“文献学就是古籍整理”的定义不以为然,是觉得说“小”了,其实那就是文化历史传承方式的全部。他对“书法设立博士点”不予认同,是觉得说“大”了,在他的经历里,写字写得再好,也不过是一种修养而已。他把现在属于古代文学、古代汉语、文字学、典籍常识等等的通论拢到一起都叫“猪跑学”,是因为这些知识已经离开了可以亲自体验的环境,而它们本来就是一体的,如果再不综合起来,就成了不会跑的死猪了。

启功先生是一位具有中国魂的学者,中国上下五千年的文化融化在他的血液中。他的著作中那些看似平易其实充满智慧的言论,都是那么自然,就像是在不意之中随手拈来。那是一种境界——可以步入而难以企及,能够理解却无法模仿。跟启先生学习,常常是在他兴之所至闲聊的时候。有一次,我和老同学张恩和一起去看望启先生,启先生递给我一本刊物,有一篇写第一届中国佛学学会会长圆瑛大师的报道。老师问我:“你是海宁人,可认识圆瑛大师的师父王骧陆居士?”我说:“是我祖父。祖父行六,所以名讳陆。”老师说:“这就对了。可曾和尊祖父学过什么?”我说:“读过祖父的书,但祖父一直在南方,抗战胜利后在上海同住过几个月,祖父应当跟我们说过不少话,但那时年幼,要紧的话都没记住,印象特别深的倒有一件事。我们离开上海去青岛,临别时,祖父要我母亲和姑姑转告父亲,‘千万不要逞能,放开眼界,心存卑微’。”启先生对着我和恩和问:“二位可懂上师的意思?”恩和说:“山外有山,天外有天。把自己看低点儿。”启先生特别高兴地点头说:“别跟父母比年龄,没有哪天能比过。”过了很久,恩和偶然提起这件事,他说:“我当时只是理解为人要谦虚,可启先生的意思似乎是说,永远有你比不过的东西,这是人间常态。不要比,当然也就无须争!”我毕竟知道父亲的命运,对祖父的话是懂的,但恩和并不知道这些往事,所以我很佩服他的悟性。其实,我们心照不宣同时想到的,还有启先生无人不知的自嘲式的《墓志铭》。

启先生的人生境界需要正确的诠释——他谦恭、宽容,但有自尊,他给很多人写字,包括那些很卑微的小人物。一九九八年,我偶然遇见一件事——有一次,一位完全不相识的残疾人让人背着来找启先生,说是要看看他。启先生皱着眉头说:“不必如此!”意思是不必为了见他费这么大的劲儿。但是他当时就主动提笔写了一幅字送给那位来访者。他也尊重品德端正的领导,但对权势却并不逢迎。启先生戏称自己是“礼品制造所”,其实,他是很不喜欢有些人用他的字去送礼媚上的。他所以委曲自己来做这些事,是因为一种修养,一种用善意对待人和事的人生态度,是因为他心底深处的一种大感恩、大慈悲。启先生随和,但绝对有原则;幽默,但不开轻浮的玩笑;谦虚,但从不虚伪,不说假话。看到模仿他的假字画,启先生会幽默地说:“这比我写得好!”有人拿着真是他写的字去问他真伪,他也会幽默地说:“这幅字劣而不伪!”他不愿伤害任何人,但他不会真伪不分,更不会指鹿为马。尤其是对那些专门伪造别人的字画赚钱的人,启先生是痛恨的。启先生会用一些可笑的谐语来表达自己的是非爱憎。社会上经常流传着他说的那些笑话,但很少有人说出这些笑话是在什么情境下说的。那一次听说要给他的文献学博士点“挂黄牌儿”后,我陪校研究生院和教育部“学位办”来人拜访他。聊了没一会儿,启先生说了一个故事:“左宗棠家里吃饭特别讲究,有几道菜闻名乡里。他去世后,几位厨师都被有头有脸的乡绅抢着聘去。有位官绅抢到了一位大厨。到备饭的点儿了,小厨师们请示菜单,大厨说:‘别问我,我在左府专管切葱丝儿,等我上手,葱丝儿保管又匀又细!’”我是第二次听这个故事,早就低头乐了。但来访者听完故事还一头雾水的时候,启先生很谦恭地接着说:“启功学问不专,葱丝儿切得不细,挂黄牌儿实在应该。”后来启先生的博士点没被取消,当然跟高校“古委会”安平秋先生的努力有关,可我总是觉得,那个“切葱丝儿”的故事应该是起了作用的。其余大家都很熟悉的“雨来没有死,听得人却泼烦死了”“世纪跨过,人才只得一半”“没有那么乖”等笑话,都有十分深刻的理念与是非在内,没有一丝一毫的哗众取宠。

启先生的一支笔就是巨大的财富,但他轻视钱财;启先生声名远扬,但他害怕炒作。这些年因为工作,应当更多去看望启先生;但又苦于难得他清静的时候,常常忍了又忍,去看望他的时间一拖再拖。而每去一次,最后的结语大多是:“勿为名所累”,或者是“声闻过情,君子耻之”。我知道,这是一种感慨,一种对自己不情愿的情怀的透露,也是对晚辈的告诫。

启先生是积极的,那是因为他既胸怀责任,又追求天然而不得。民俗典籍文字研究中心评估的时候,有人建议请启先生签名赠送几位专家一本他的书,从启先生对研究中心的关心看,我知道他会做这件事,但内心非常清楚他做这种“俗事”是违心的。正在犹豫,启先生却知道了,不但要去了书签了名,而且一定要亲自盖上印章。其实,那时候,启先生的眼睛已经很不好了,这件事使我一想起来就非常自责。研究中心通过评估后,我拖了许久才去向启先生汇报,提起这件事,启先生却毫不在意地说:“我知道你的难处,我没有费什么事。”当我告诉启先生民俗典籍文字研究中心面临换届的时候,他点点头,对我说了一句话:“老年戒之在得。”这句话他已经是第二次对我说,像是在自律,又像是在劝诫。

启功先生对人生的参透是深刻的,但他又最懂得人间冷暖,他是以大德报大恩的人。他对师母永生的怀念,对陈垣校长无限的感激,都可以看出他淡泊中的炽热。

其实,启先生晚年的辉煌背后,有他的寂寞、孤独和遗憾。像启先生、钟敬文先生这样的大学者,都是经历十分丰富又善于体验的人,是终生努力学习又极有创见的人,加上他们的长寿,蕴藏在内心深处的思想情感和学识智慧几乎达到饱和,很难有人可以分享,就是表面的理解也是那样不足。理解他们需要用心,而当今的浮躁又难得有真正的有心人。接触他们的人、表面敬重他们的人,利益的驱动与真诚的理解混杂在一起,缺乏绝对的纯净,也就更增加了他们的孤寂感……回想一下,我们曾因为学科的狭窄无法包容启先生的博大,而把他圈在一个并不恰当的、单一的学术领域里;我们曾因为附会时潮,判定启先生的学问“不是主流”而冷落过他的创获;我们也曾因为认识浅薄,有一个时期,只给启先生贴上以写字为内涵的“书法家”的标签儿;甚至按照一种可笑的评估标准认为启先生的成果“不是古籍整理”,给他的学科点挂过“黄牌儿”……当然,这都是历史了,比这更早的历史是更残酷的,但也都过去了。是的,启先生是宽容的,是用乐观的态度去对待逆境的,但他们不这样又能怎么样呢?我们不应当只是去欣赏、称赞,甚至庆幸他们的宽容和乐观,而应当了解他们以大智慧、大修养来忍受内心痛苦的经历;应当想到,如果不是如此,凭着他们的智能,他们会有比现在大得多的成就!更应该的是,改变这些不合理的人才制度,努力使这样的历史不要再重演了!

在启功先生面前,我们这一代人是自卑,也自悲的!我们没有真正领略和享受过中国文化的深邃和丰富。我们在单一的“学科”中成长,形成了思路的单薄和意念的表浅。北师大的古典学科得天独厚,我们曾有过那么多学养丰厚的老师。但是青年时,我们不能理解自己的老师,与他们擦肩而过;中年时,听到的多半是关于老师们不幸的消息;临到自己年老了,懂得珍惜了,即使是高寿的老师,也难与年龄抗衡,一个个离我们而去。失去老师的悲哀,怀念老师的情怀,恐怕只有到了我们这样的年纪还希望学业有所长进、人格有所净化的人,才能够深刻体会吧!

我自愧没有能力继承启先生的学问,但我会用继续学习和理解,来作为对老师的纪念!