汪曾祺文学创作中的鲁迅因子

原标题:人物形象的塑造——论汪曾祺文学创作中的鲁迅因子

摘要:汪曾祺的文学创作深受鲁迅的影响。因汪曾祺十分重视文学创作的语言,又多次在文论中言及鲁迅的小说语言,故学界多从语言层面考察鲁迅对汪曾祺的影响。但是,人物形象的塑造是鲁迅影响汪曾祺文学创作更为深刻的因子。这种影响既有僧侣形象以及古人形象重塑的因素,也有刻画人物形象的文学理念以及创作技法的因素。在人物塑造上,汪曾祺深受鲁迅的影响毋庸置疑,但又是有选择性的借鉴。这种创造性的借鉴无疑为当代文坛提供了有益的文学经验。

关键词:鲁迅;汪曾祺;人物形象;鲁迅因子

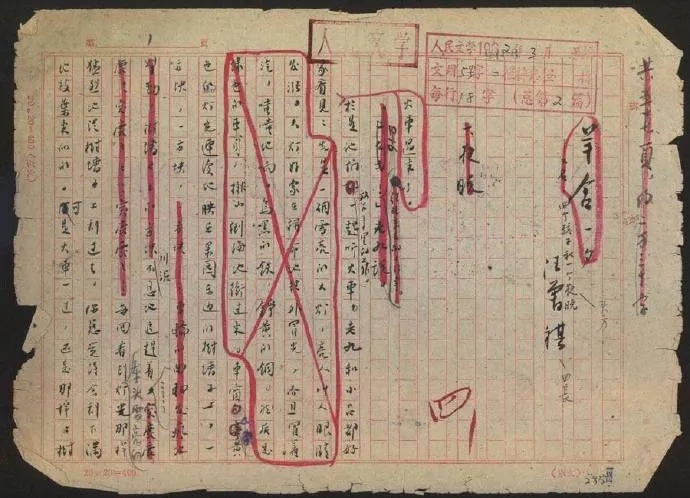

《羊舍一夕》手稿

汪曾祺在《谈风格》一文中说:“中国现代作家的作品我读得比较熟的是鲁迅。我在下放劳动期间曾发愿将鲁迅的小说和散文像金圣叹批《水浒》那样,逐句逐段地加以批注。搞了两篇,因故未竟其事。中国五十年代以前的短篇小说作家不受鲁迅影响的,几乎没有。”这段话传递出两个重要信息:一是汪曾祺曾经熟读鲁迅的作品;二是汪曾祺认为中国50年代以前的现当代作家的短篇小说创作几乎都受鲁迅的影响,这自然包括他自己。因此,汪曾祺宣称:“有人问我受哪些作家影响比较深,我想了想:古人里是归有光,中国现代作家是鲁迅、沈从文、废名,外国作家是契科夫和阿索林。”

汪曾祺十分重视小说语言,并在《关于小说语言(札记)》《说短——与友人书》《小说陈言》等文论中多次提及鲁迅的小说语言以及鲁迅对小说语言的看法,故学界多从小说语言层面考察鲁迅对汪曾祺的影响,而在人物形象塑造上的影响,往往忽视。本文认为,人物形象的塑造是鲁迅影响汪曾祺文学创作更为深刻的因子。

一

鲁迅以“启蒙”“立人”为己任,其文学作品思想深邃,而汪曾祺却说:“我所追求的不是深刻,而是和谐。”风格上的巨大差异,导致很少有人会把鲁迅笔下的人物和汪曾祺笔下的人物联系在一起。但事实上,在人物类型的塑造上,鲁迅对汪曾祺的影响不容忽视。

首先,僧侣形象塑造的影响。江南作为佛教发源地之一,一直香火兴盛。僧人是江南籍作家鲁迅与汪曾祺故乡记忆中的一个共同点。鲁迅希望从佛教思想中寻找思想启迪的资源,书写“佛教三宝”之一的僧侣构成鲁迅思想启蒙的一种方式。鲁迅在《三闲集•叶永蓁作〈小小十年〉小引》中,赞扬佛祖释迦牟尼“投身饲虎”的牺牲精神;在杂文《晨凉漫记》中,大赞舍身求法的玄奘。书写这些高僧,鲁迅旨在推崇奉献精神,强调信仰专一,希望借助佛教资源建构现代人的新型人格。与鲁迅一样,汪曾祺在《幽冥钟》《早茶笔记•八指头陀》等作品中,塑造了具有高尚人格境界的僧侣形象。这一点与鲁迅笔下的玄奘等高僧书写颇为相似。

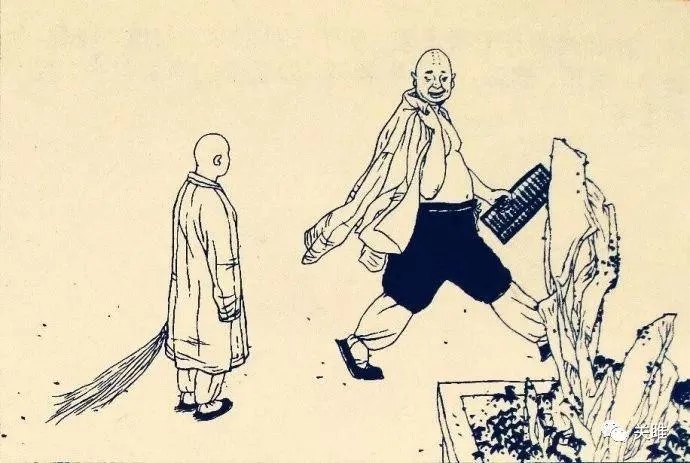

更值得一提的是鲁迅在江南俗僧形象的塑造上对汪曾祺产生了深刻的影响。1980年,汪曾祺以一篇《受戒》重新步入文坛,并奠定了其文学地位。笔者认为,《受戒》中的俗僧形象深受鲁迅的《我的第一个师父》的影响。具体有二:一是从童年记忆中寻找写作素材。江南佛教具有世俗性特征,江南僧侣的日常行为与常在山林中面壁苦修的北方僧侣大相径庭。汪曾祺从鲁迅笔下的俗僧形象得到启示,也选择以童年记忆中的俗僧形象为创作对象。二是以戏谑手法解构佛教的“神圣”和“庄严”,呈现僧侣的世俗性,以此表达对人性自由的崇尚。

在俗僧形象塑造上,汪曾祺虽然没有明确说受过鲁迅的影响,但细节最具有说服力,下面以两位作家塑造住持和尚的细节为例,作一简单分析。

先看鲁迅《我的第一个师父》中的住持形象:

我至今不知道他的法名,无论谁,都称他为“龙师父”,瘦长的身子,瘦长的脸,高颧细眼,和尚是不应该留须的,他却有两绺下垂的小胡子。对人很和气,对我也很和气,不教我念一句经,也不教我一点佛门规矩;他自己呢,穿起袈裟来做大和尚,或者戴上毗卢帽放焰口,“无祀孤魂,来受甘露味”的时候,是庄严透顶的,平常可也不念经,因为是住持,只管着寺里的琐屑事,其实——自然是由我看起来——他不过是一个剃光了头发的俗人。

再看汪曾祺《受戒》中的住持形象:

他的相貌只要用两个字就说清楚了:黄,胖。声音也不像钟磬,倒像母猪。聪明么?难说,打牌老输。他在庵里从不穿袈裟,连海青直裰也免了。经常是披着件短僧衣,袒露着一个黄色的肚子。下面是光脚趿拉着一对僧鞋,——新鞋他也是趿拉着。他一天就是这样不衫不履地这里走走,那里走走,发出母猪一样的声音:“呣——呣——”。

细读之,不难发现汪曾祺描写俗僧形象的手法与鲁迅颇为相似。鲁迅先用肖像描写刻画龙师父的世俗性,“两绺下垂的小胡子”,既抓住特点,又让人忍俊不禁。汪曾祺也用肖像描写,“披着件短僧衣,袒露着一个黄色的肚子”,“光脚趿拉着一对僧鞋”,同样让人哑然失笑。鲁迅接着用行为描写,写龙师父“平常不念经”,还去“放焰口”。汪曾祺接着也用了行为描写,写仁山和尚“不衫不履地这里走走,那里走走,发出母猪一样的声音:‘呣——呣——’。”本该发出梵音的嘴,却被汪氏写成发出母猪声,且添加“呣——呣——”这个象声词,此举实为妙笔,更吸引读者注意。以上文字中,两位作家都用了戏谑手法解构僧人形象的神圣感。

此外,两位作家都用力呈现“受戒”仪式的世俗性。《我的第一个师父》中,在三师兄受戒时,为了避免他叫痛,龙师父厉声吩咐:“拼命熬住,不许哭,不许叫,要不然,脑袋就炸开,死了!”对待受戒这样严肃的佛教仪式,龙师父并未拿佛家的《妙法莲华经》或《大乘起信论》说教,而以凡人的生死苦痛来衡量。《受戒》中,小英子问明子:“烧戒疤的时候,有人哭吗?喊吗?”明子回答:“没有人哭,只是不住地念佛。有个山东和尚骂人:‘俺日你奶奶!俺不烧了!’”在两位作家笔下,神圣的受戒仪式,充满着滑稽感。

综上,鲁迅与汪曾祺都用戏谑手法解构了佛教的神圣,塑造的俗僧形象也颇为相近。由此可见,鲁迅的俗僧形象塑造深深影响到了汪曾祺的创作。

其次,古人形象重塑的影响。鲁迅笔下的古人形象的写法,构成汪曾祺创作的一种重要参考。鲁迅《故事新编》的人物取自古代神话、民间传说、古代历史人物等,汪曾祺在20世纪八九十年代创作的文学作品,不少人物也是如此。汪曾祺的《大劈棺》《聊斋新义》系列等也堪称故事新编,其中多蕴含着对鲁迅作品的资鉴。

汪曾祺受鲁迅的古人形象改写的影响有两个层面:一是主题阐发上“以古讽今”;二是创作技法上运用“讽喻”手法。

鲁迅的《故事新编》对古人形象重塑的处理方式是“只取一点因由,随意点染,铺成一篇”,如此,《故事新编》中的古人形象既可避免戏说的诞妄,又可不入陈腐平庸。鲁迅的《故事新编》古今杂糅,笔下的人物具有“文化重构”的意义。譬如,《起死》中,鲁迅塑造了庄子形象,旨在“对于根深蒂固的旧文明施行袭击”。汪曾祺的《大劈棺》也大抵如此,剧本写的也是庄子的故事,同样具有现代意识。唱词中“你是谁,谁是你,人应该认识自己”,这种对“人”的追问,颇显存在主义思想。两位作家笔下的庄子形象,都颠覆了传统,让庄子从贴着“伦理道德”与“正襟危坐”的标签下走出,成为漫画式的世俗人物。鲁迅的《理水》中,“文化山”上各色人物,其实是现实社会人之隐喻。汪曾祺的《聊斋新义》系列是对蒲松龄《聊斋志异》的改写,其人物也多了现代意识。如《瑞云》的改写,是从“道德宣讲”改成了“人性呈现”,体现了汪曾祺与鲁迅一样在创作古代人物形象时具有阐释现实的文化自觉。

“讽喻”是鲁迅改写古人形象的重要手段。如《理水》中,鲁迅除了正面赞美民族脊梁大禹之外,更将聚焦点放在大禹周围的“专家学者”、考察官员及各色庸众等人身上。在荒诞的书写中,展现了杂文式的讽喻力量。在《采薇》中,伯夷、叔齐“守先王之道”,“反对以暴制暴”,不食周粟,饿死首阳山。作品讽刺了他们自命清高,逃避现实的迂腐,并以此讽喻社会现实。《起死》中,庄子鼓吹自由,却在强力前束手无策,滑稽,可笑,这完全颠覆了历史上“抗俗超世”的庄子形象。汪曾祺在《大劈棺》中塑造庄子的形象也借鉴了“讽喻”这种叙事风格。剧作描写庄子偶见重孝少妇卖力扇坟想改嫁,就想到了自己的妻子田氏。于是,庄子假死并幻化成年轻的楚王孙,以试田氏是否会改嫁,结果田氏无甚悲恸,其改嫁心情之迫切,不在扇坟少妇之下。作品借历史人物,在嬉笑之间,书写了人欲与世情。学者孙郁指出:“《大劈棺》借庄周与妻子感情的亲疏之事,外现人性的多面的颜色。竭尽空幻之笔墨,虚实有无之中,苦楚与坦然均流露无遗。哲人之悲哀和凡人之苦乐,点缀着人间的原色。作者对生活的嘲讽,在风格上直逼鲁迅的《理水》与《采薇》,幽默之间响着警世的足音。”诚然,《大劈棺》多幽默之声,却不乏深刻洞见。可见,鲁迅在《故事新编》中塑造人物的“油滑”与“深刻”这些特征,都深刻影响到了汪曾祺对古人形象的重塑。

二

鲁迅倡导的“真实性”“民间性”以及“叙述情感”等创作理念,都影响了汪曾祺对人物形象的塑造。

鲁迅在文学创作上非常强调“真实性”。他说:“我以为文艺大概由于现在生活的感受,亲身所感到的,便影印到文艺中去。”因此,鲁迅笔下的人物常有生活原型,当然不是实录,而是“缀合”,即“从来不用某一整个,但一肢一节,总不免和某一个相似”。如阿Q这个人物,便是鲁迅从生活中“缀合”而得。他说:“还记得作《阿Q正传》时,就曾有小政客小官僚惶怒,硬说是在讽刺他,殊不知阿Q的模特儿,却在别的小城市中,而他也实在正给人家捣米。”此足见鲁迅塑造人物的真实性。

与鲁迅相似,汪曾祺笔下的人物也多生活原型。他说:“我写的人物大都有原型。移花接木,把一个人的特点安在另一个人的身上,这种情况是有的。也偶尔‘杂取种种人’,把几个人的特点集中到一个人的身上。但多以一个人为主。当然不是照搬原型。把生活里的某个人原封不动地写到纸上,这种情况是很少的”,“完全从理念出发,虚构出一个或几个人物来,我还没有这样干过”。如其所说,汪曾祺笔下人物多有生活原型,只是作了艺术上的改变。如《受戒》中的石桥和尚,《大淖记事》中的小锡匠和巧云,《八指头陀》中的八指头陀,《晚饭花》中的李小龙,《徙》中的高北溟,《鉴赏家》中的季匋民,《戴车匠》中的戴车匠等。在汪曾祺看来,小说是“谈生活,不是编故事;小说要真诚,不能耍花招”。正因为艺术地再现生活,汪曾祺的作品如鲁迅一样,呈现了文学的真实。

细节是塑造人物的重要手段。鲁迅主张文学创作的“真实性”,自然十分强调细节的真实性。如《阿Q正传》中,阿Q头上的“乌毡帽”,虽系人物身上附属物,却不可胡乱添置。鲁迅在《寄〈戏〉周刊编者信》中指出:阿Q“只要在头上戴上一顶瓜皮小帽,就失去了阿Q,我记得我给他戴的是毡帽”。乌毡帽是绍兴一带底层人的标志性物件,它增加了人物身份的真实性。又如,《阿Q正传》中,小尼姑在遭到阿Q咸鱼手抚摸之后,哭骂道:“这断子绝孙的阿Q!”这一声“断子绝孙”的哭骂,除了如同作家毕飞宇所说的推动故事情节的发展之外,还具有细节真实的特点:其一,江南佛教的世俗化特征,使得江南僧尼多世俗性特征,生气时骂声俗语很正常。其二,“断子绝孙”是绍兴人生气时最为寻常而且典型的骂人语,用在此处既有地域特色,又显示小尼姑的愤怒之情。如此,小尼姑的骂声,不仅没有显得突兀,反而很贴近生活。

汪曾祺非常推崇鲁迅在人物塑造的细节上处理虚构和真实关系的能力。在《小说陈言》中,他指出:

《阿Q正传》整个儿是虚构的。但是阿Q有原型。阿Q在被判刑的供状上画了一个圆圈,竭力想画得圆,这情节于可笑中令人深深悲痛。竭力想把圈画得圆,这当然是虚构,是鲁迅的想象。但是不识字的愚民不会在一切需要画押的文书上画押,只能画一个圆圈(或画一个“十”字)却是千真万确的。这一点,不是任何虚构。因此,真实。

汪曾祺如此详细分析“阿Q画圈”这个细节,旨在说明塑造小说人物形象的细节必须建立在真实性的基础之上。在创作上,汪曾祺自己也十分注重小说细节的真实性。在《大淖记事》中有这么一段文字:“她们像男人一样赤脚穿草鞋(脚趾甲却用凤仙花染红)。她们嘴里不忌生冷,男人怎么说话她们怎么说话,她们也用男人骂人的话骂人。打起号子来也是‘好大娘个歪歪子咧!’——‘歪歪子咧……’”这里有四个细节:赤脚穿草鞋、用凤仙花染脚趾、用男人骂人的话骂人、打号子的粗野。这四个细节不仅具有江南特色,而且符合人物性格,很好地刻画出了生活于大淖的女性自由随性却又爱美的形象。在《异秉》(二)中,汪曾祺描写后街的吵闹:“后街的人家总是吵吵闹闹的。男人揪着头发打老婆,女人拿火叉打孩子,老太婆用菜刀剁着砧板诅咒偷了她的下蛋鸡的贼。”用颇具生活真实的细节呈现“吵吵闹闹”的场景,这种真实建立于汪曾祺对江南生活的熟稔。对于细节,汪曾祺在《作为抒情诗的散文化小说》中明确指出:“我觉得情节可以虚构,细节绝不能虚构,必须有生活的感受。”

当然,小说细节的真实性不等同于照相机式的实录。鲁迅的所说的“真实性”高于自然主义,他借鉴陀思妥耶夫斯基的创作经验,以“写灵魂”深化写实主义。如阿Q的“瘌疮疤”之丑,鲁迅写得颇含蓄,而阿Q精神之落后,他却写得很深入。汪曾祺承继了这个写作传统,他写人性丑、写情欲大多写得含蓄节制,而写风俗、写人物的自由人性则写得详细而自觉。当代不少作家在小说创作中,欲望描写往往露骨至极,名为写实,实为媚俗。鲁迅、汪曾祺人物创作的写实观,对于当代文坛无疑具有极好的启迪作用。

鲁迅一生以启蒙立人为己任,但对文学的民间性持肯定态度。有学者指出:“若要论述鲁迅的文学趣味,与其说是人民性,不如说是民间性,因为鲁迅谈文学好用‘民间’一词,晚年则增加了‘大众’。”就文学创作而言,鲁迅对汪曾祺在民间性上的影响主要体现在三个方面:其一,沉潜民间,书写底层人物的人生百态;其二,小说中植入“民俗风物”,以刻画人物形象;其三,从民间文学中吸收写作技法。

为了更好塑造出生动的民间底层人物,鲁迅设置了人物活动的空间场景。利昂•塞米利安认为:“通过场景的描绘,读者更会感到仿佛身临其境。”在《孔乙己》《明天》《阿Q正传》《在酒楼上》等小说中,鲁迅创设了“酒店”这个空间场景。如《孔乙己》中,“咸亨酒店”是孔乙己活动的场所,更是呈现孔乙己迂腐、麻木、固执的性格以及悲惨遭遇的载体。小说开篇对酒店格局的详细叙述,表面上是介绍鲁镇的饮酒风俗,实则是为“孔乙己是站着喝酒而穿着长衫的唯一的人”作铺垫。如果没有“咸亨酒店”这个空间场景,孔乙己的形象刻画就大打折扣。在《药》《长明灯》等小说中,鲁迅创设了“茶馆”这个空间场景,看客们的精神麻木在这个空间得以充分呈现。

汪曾祺也在小说中也创设了“酒店”这个空间场景。《安乐居》中,几个酒友,生活拮据,却每天沉浸酒中,喝一毛三分钱的酒,吃三四毛钱的兔头。以此刻画出了底层人物怡然自乐的精神状态。《岁寒三友》中,“如意楼”是王瘦吾、陶虎臣、靳彝甫三个友人同甘共苦、互助友爱的见证之所,也凸显了人物性格。汪曾祺赋予“酒店”这个空间场景以民间日常生活的意义。

除了空间场景,风俗书写同样可以为塑造人物形象服务。鲁迅十分推崇风俗画。在致陈烟桥信中,鲁迅写道:“我的主张杂入静物,风景,各地方的风俗,街头风景,就是为此,现在的文学也一样,有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。”这种观点,他不是只提过一次,在给罗清桢的信中,鲁迅同样建议他增加具有地域特色的风俗书写。这些言论虽非针对文学创作,但正是在这种理念的影响下,鲁迅在《阿Q正传》《故乡》《社戏》《祝福》《药》《风波》《长明灯》《孔乙己》等小说中,都有大量的故乡风俗书写,并对人物形象的塑造起到很好的作用。

在《祝福》开头,鲁迅写道:

这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气的。杀鸡,宰鹅,买猪肉,用心细细的洗,女人的臂膊都在水里浸得通红,有的还带着纹丝银镯子。煮熟之后,横七竖八的插些筷子在这类东西上,可就称为“福礼”了,五更天陈列起来,并且点上香烛,恭请福神们来享用;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此。

这段文字具有浓郁的江南民俗特色。周作人说:“‘祝福’二字乃是方言,与普通话里所用的意思迥不相同,这可能在隔省的江苏就不通用的。范寅《越谚》卷中‘风俗’门下云:‘祝福,岁暮谢年,谢神祖,名此,开春致祭曰“祝春福”’。在乡下口语里这的确读如‘作福’,音如桌子之‘桌’,文人或写作‘祝福’,虽然比较文从字顺,但‘祝’读如‘竹’,读音上实在不很一致。”鲁迅书写鲁镇的“祝福”民俗,看似与小说人物无关,实则有多重用意:其一,写鲁镇祭祀鬼神民俗,为后文祥林嫂“灵魂有无”的叩问带来更深层的意味。其二,祝福之热闹,更反衬祥林嫂的孤苦,“以乐写悲”,更加衬托出祥林嫂的悲剧命运。

鲁迅这种以风俗诠释人物命运的方法,深深影响到汪曾祺的文学创作。汪曾祺在小说中植入了大量的民间风俗,关于风俗书写的目的,汪曾祺认为:“小说里写风俗,目的还是写人。不是为写风俗而写风俗,那就不是小说,而是风俗志了。”在《受戒》《大淖记事》《岁寒三友》《鸡鸭名家》《茶干》《羊舍一夕》《晚饭花》《戴车匠》等小说中,汪曾祺植入了大量的风俗书写。汪曾祺如此偏嗜风俗书写,其中有一个重要依据就是鲁迅在文学创作中也书写风俗。他说:“鲁迅的《故乡》《社戏》,包括《祝福》,是风俗画的典范。《朝花夕拾》每篇都洋溢着罗汉豆的清香。”由此可见,鲁迅的这种创作风格对他影响深刻。

在《岁寒三友》中,汪曾祺对“放焰火”的风俗有详细的描绘,限于篇幅,摘录一段:

有人早早吃了晚饭,就扛了板凳来等着了。各种卖小吃的都来了。卖牛肉高粱酒的,卖回卤豆腐干的,卖五香花生米的、芝麻灌香肠的,卖煮荸荠的,还有卖河鲜——卖紫皮鲜菱角和新剥鸡头米的……到处是“气死风”的四角玻璃灯,到处是白蒙蒙的热气、香喷喷的茴香八角气味。人们寻亲访友,说长道短,来来往往,亲亲热热。阴城的草都被踏倒了。人们的鞋底也叫秋草的浓汁磨得滑溜溜的。

对以上风俗描写,汪曾祺在《传神》一文中进行了分析,认为自己在小说中的这段文字,表面上是写风俗,实际上处处着意写人,目的是为了衬托焰火制造者陶虎臣的愉悦心情,是为了写出陶虎臣为带给别人欢乐而欣慰的善良个性。

可见,无论鲁迅以风俗衬托祥林嫂之悲苦,还是汪曾祺以风俗书写陶虎臣之善良,都说明了一点,以风俗写人。

在《羊舍一夕》中,汪曾祺描写“老九放羊”的场景,里面津津乐道地书写“打野味”的风俗,和鲁迅笔下的少年闰土捕鸟打野味的风俗描写颇为相似。在《大淖记事》中,汪曾祺一开头就花大笔墨详写了锡匠们唱地方小戏“小开口”的风俗。这些看似不经意的“闲笔”,不仅凸现了民俗风情,而且更写出了小说人物健康和谐的人性。

鲁迅喜欢民间文学,并深深影响其人物塑造。以目连戏为例,鲁迅收藏了三种目连戏版本。在《阿Q正传》《社戏》《五猖会》等文学作品中,都有目连戏的痕迹。鲁迅尤其喜爱无常、女吊的形象。他曾经盛赞绍兴目连戏:“用目连巡行为线索,来描写世故人情。”这种民间性,使得鲁迅沉潜于民间底层,书写底层社会的人生百态。此外,目连戏在深刻揭示社会群相之际,又穿插“戏谑”和“讽刺”,鲁迅从中汲取写作技法的营养,《故事新编》中写人物“油滑”与“严正”糅合的审美特征,多得益于此。《故事新编》中的不少人物形象也取自民间故事。鲁迅对民间文学的态度同样影响到汪曾祺,在《鲁迅对于民间文学的一些基本看法》一文中,汪曾祺认为鲁迅对于民间文学的议论“显得特别重要而且正确,至今仍具有积极的指导作用,并且日益显示出它的真实的意义”。因为认同鲁迅对于民间文学的看法,汪曾祺十分重视民间文学,他说:“我编过几年《民间文学》,得益非浅。我甚至觉得,不读民歌,是不能成为一个好作家的。”在不少小说中,汪曾祺都植入民歌、对联等。如《受戒》中,仁渡大唱安徽民歌,以此刻画一个不受佛教戒律束缚的僧人形象。

在塑造人物形象上,汪曾祺认为作者对笔下人物的情感和态度决定小说的调子,也即小说叙述要有情感。为了更好说明这一点,在《“揉面”——谈语言》中,他以鲁迅的小说为例:“鲁迅写《故乡》《伤逝》和《高老夫子》《肥皂》的感情很不一样。对闰土、涓生有深浅不同的感情,而对高尔础、四铭则是不同的厌恶。因此,调子也不同。”这个例子,汪曾祺还在《关于小说语言(札记)》《小说笔谈》等文论中多次提及。汪曾祺非常肯定鲁迅这种情感叙事策略,并付诸实践中,如《大淖记事》《徙》等小说的创作。在《小说创作随谈》中,汪曾祺曾经谈到:

比如《大淖记事》写十一子被打死了,巧云拿来一碗尿碱汤,在他耳边说:“十一子,十一子,你喝了!”十一子睁开眼,她把尿碱汤灌了进去。我写到这儿,不由自主地加了一句:“不知道为什么,她自己也尝了一口。”我写这一句时是流了眼泪的,就是我“贴”到了人物,我感到了人物的感情,知道她一定会这样做。

这很好说明了汪曾祺非常重视小说叙述的情感。在《徙》中,汪曾祺写国文教师高北溟:“呜呼,先生之泽远矣”,“墓草萋萋,落照昏黄,歌声犹在,斯人邈矣”。这些文字,既符合了高北溟旧社会国文教师的身份,又浸透了小说叙述者的深厚情感。而《异秉》(一)充满荒诞意识,汪曾祺对人物除了同情,更有揶揄,故叙事语调亦庄亦谐。

三

在人物创作技法上,鲁迅倡导人物刻画要抓住特点。汪曾祺曾经例举鲁迅在《高老夫子》中描写高老夫子步态的文字:“‘像木匠牵着的钻子似的,一扇一扇地直走’,此公形象,如在目前。因为有特点。”刻画人物,抓住特点,确实为鲁迅技法。在《孔乙己》中,鲁迅描写孔乙己掏钱付酒账时的动作,用了一个“排”字,就充分地抓住了孔乙己的个性特点。本来很穷,只有“九文大钱”,却偏要一个一个地“排”在柜台上。正是这个“排”字,淋漓尽致地写出了孔乙己穷酸、迂腐、好炫耀的性格特征。凑巧的是,在《徙》中,汪曾祺也穿插描写了一个因为科举废除而疯癫的读书人“徐呆子”。小说重点描写了“徐呆子”在大街上背诵八股窗稿的情形:“穿着油腻的长衫,趿着破鞋,一边走,一边念。随着文气的起承转合,步履忽快忽慢;词句的抑扬顿挫,声音时高时低。念到曾经业师浓圈密点的得意之处摇头晃脑,昂首向天,面带微笑,如醉如痴,仿佛大街上没有一个人,天地间只有他的字字珠玑的好文章。一直念到两颊绯红,双眼出火,口沫横飞,声嘶气竭。长歌当哭,其声冤苦。”从穿着描写到“边走边念”的各种动作描写,小说文字都抓住了一个穷酸迂腐深受科举制度戕害的读书人的特点。始读这段,觉得好笑,然而仔细辨味,令人扼腕。汪曾祺的这段文字,不仅抓住了人物特点,连鲁迅“油滑”中见“深刻”的特点都已然习得。

比较有趣的是,鲁迅给作品中人物取绰号,也是抓住人物的特点,成为塑造人物的一种方法。试举几例:《孔乙己》中的“孔乙己”是个有深意的绰号,小说写道:“因为他姓孔,别人便从描红纸上的‘上大人孔乙己’这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫做孔乙己。”这个绰号,呈现了人物古旧、迂腐的人物特点。《明天》中的“红鼻子老拱”,也是颇有意味的绰号,正如周作人所说:“老拱的名字却含有意义,这就是说猪猡。鲁迅常说起北方老百姓的幽默,叫猪作‘老拱’,很能抓住它的特色,想见咕咕的叫着用鼻子乱拱的神气。”戏谑中流露出了作家对丑恶的厌恶和批判。其余如《故乡》中的“豆腐西施”;《药》中的“驼背五少爷”“红眼睛阿义”等等,都抓住人物特征,极为传神。

与鲁迅相同,汪曾祺也喜欢给笔下人物取绰号,也是紧紧抓住人物的特征。如《八千岁》中的几个主要人物,“八千岁”,既破解其身世经历,又反讽其吝啬敛财的做派。“宋侉子”,既符合其身材外形,又显示其乖谬个性。“八舅太爷”,则用以显示其胡搅蛮缠的个性。《礼俗大全》中的土乡绅孙莜波,绰号叫“孙小辫”。之所以取“孙小辫”,一是“因为他一直留着一条黄不黄白不白的小辫子,辫根还要系一截红头绳”,二是因为他不是书香世家,却喜欢假装风雅,汪氏借此嘲讽,并表达厌恶之情。其余如《詹大胖子》中的詹大胖子,《皮凤三楦房子》中的高大头,《金大力》中的金大力等,都抓住了人物的体貌等特征。

除了写出人物特点,画眼睛也是刻画人物的一个重要技法。汪曾祺在《传神》一文中说:“鲁迅先生曾经说过:有人说,画一个人最好是画他的眼睛。”鲁迅的原话是这样的:“忘记是谁说的了,总之是,要极省俭的画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。我以为这话是极对的,倘若画了全副的头发,即使细得逼真,也毫无意思。”鲁迅塑造小说人物注重画眼睛。在《祝福》中,鲁迅数次描写祥林嫂的眼睛。“眼珠间或一轮”的愁苦,《狂人日记》里,在处处感到“吃人”迫害的狂人眼中,连送来蒸鱼,眼睛也“白而且硬,张着嘴,同那一伙想吃人的人一样”。其他地方,鲁迅也处处以眼传神,体现了用极简省之法刻划心理乃至灵魂的鲁迅笔法。

汪曾祺非常赞同这一说法,在《传神》中例举了鲁迅的《祝福》,认为“画眼睛”对刻画祥林嫂的神情和悲惨遭遇很重要。正是基于对这种写作技法的强烈认同,汪曾祺的小说创作中也用了“画眼睛”法。在《受戒》中,汪曾祺写道:“大娘精神得出奇。五十岁了,两个眼睛还是清亮亮的”;“两个女儿,长得跟她娘像一个模子里脱出来的。眼睛尤其像,白眼珠鸭蛋青,黑眼珠棋子黑,定神时如清水,闪动时像星星”。这里用“清亮亮”一词描写眼睛,写出了大娘的能干和精神气。用“白眼珠鸭蛋青,黑眼珠棋子黑,定神时如清水,闪动时像星星”写大娘的两个女儿,前半句写出了她们眼睛之美,后半句衬托出了她们的精神气和活泼可爱的个性。在《大淖记事》中,汪曾祺写巧云:“巧云十五岁,长成了一朵花。身材、脸盘都像妈。眉毛黑如鸦翅,长入鬓角。眼角有点吊,是一双凤眼。睫毛很长,因此显得眼睛经常眯缝着;忽然回头,睁得大大的,带点吃惊而专注的神情,好像听到远处有人叫她似的。”汪曾祺用细笔描绘巧云的眼睛、眉毛以及睁眼的动作,既描绘了巧云之美,又刻画了少女的神情,巧云可爱单纯之状跃然纸上。无独有偶,鲁迅《在酒楼上》刻画顺姑,也有诗意传神的句子:“独有眼睛非常大,睫毛也很长,眼白又青得如夜的晴天,而且是北方的无风的晴天,这里的就没有那么明净了。”都以“画眼睛”的方法写出了江南女性自由的活泼泼的生命图景。

在语言层面,如在人物对话中使用方言、叹词、象声词等,以及借语言的暗示性刻画人物等,汪曾祺也都深受鲁迅影响,因为学界已有论及,故在此不再赘述。

汪曾祺与沈从文

四

可能有识者会提出质疑,在人物塑造上,汪曾祺应该是受其师沈从文的影响,因为汪曾祺是沈从文的弟子,主张写健康人性,且多次谈及沈从文提出的“贴着人物写”这一创作理念。确实,作为沈从文颇受器重的入室弟子,汪曾祺受沈从文影响深刻,尤其在“人性”书写和抒情叙事这两个方面。但是,绝不能因此而否认鲁迅对汪曾祺的影响,二者的影响不尽相同。

首先,汪曾祺的创作,前后期风格有变化。既有前期的“人性”书写,也有后期的对“人”的生命境遇的思考。笔者认为,这两个方面他分别受到沈从文和鲁迅的影响。

沈从文喜欢书写民间乡情,喜欢表现健康人性。他说:“一个伟大作品,总是表现人性最真切的欲望”,并称自己想建造希腊小庙,里面“供奉的是‘人性’”。讴歌古朴人性,构成沈从文主要的创作主题。汪曾祺20世纪80年代创作的小说,规避宏大叙事,充满欢乐、和谐,是一种诗意化的书写。这与沈从文的创作理念是一致的。在这种创作理念的影响下,沈从文与汪曾祺都高度赞赏鲁迅的《社戏》《故乡》这类抒情作品。可见,在“人性”书写上,汪曾祺受沈从文的影响深刻。

但是,到了20世纪80年代末,进入90年代,汪曾祺的创作主题发生了变化。他开始思考人类生存的境遇,书写生命的荒诞与悲凉。汪曾祺决意“衰年变法”,原因很多,笔者以为主要是与其一贯求异的艺术追求相关。而他“以故求新”,重塑古人形象,则借鉴了鲁迅的《故事新编》。《故事新编》中的《奔月》《非攻》《理水》等作品,以传统故事为底,浸染存在主义思想,人物多荒诞性书写。汪曾祺的《一匹布》《一捧雪》《大劈棺》《樟柳神》等作品,也以传统故事为底,也多荒诞书写。民族与现代的结合,是鲁迅的特征,汪曾祺撇开20世纪80年代盛行的“魔幻现实主义”,追求民族与现代的结合,无疑与鲁迅的创作有一定关联。应该说,汪曾祺不仅在叙述上借鉴了鲁迅的“戏谑”手法,而且思想上追求深刻,思考人类的生存命运。

其次,在人物的塑造上汪曾祺不重性格刻画,偏重抒情写意,这显然受到沈从文的影响,但汪曾祺的人物塑造不仅仅有抒情,还有讽喻手法。这一点,与沈从文的创作理念不同。汪曾祺的讽喻手法受到的是鲁迅的影响。

沈从文不喜欢讽刺艺术,正因为如此,他对鲁迅的作品有着截然不同的评判:赞赏“抒情”,否定“讽刺”。在《论中国创作小说》一文中,沈从文认为《故乡》《社戏》“给年青人展览一幅乡村的风景画在眼前”,给读者“一种精神的食粮”,但他又认为《阿Q正传》用了一种不庄重的谐趣,甚至断言“《阿Q正传》在艺术上是一个坏作品”,“给人的趣味也还是低级的谐趣,而缺少其他意味的”。

喜欢牧歌情调的沈从文反对《阿Q正传》中人物塑造上的“戏谑”手法。然而,汪曾祺对鲁迅塑造的阿Q形象却是肯定的,这可以从汪曾祺在文论中肯定阿Q形象作为佐证。此外,在古人形象重塑中,汪曾祺运用了讽喻手法。汪曾祺深受庄子影响,众多小说人物呈现老庄“顺其自然”的思想,却在《大劈棺》中,嘲讽庄子的无欲思想,这是令人称奇的。显然,这是他受到鲁迅讽刺庄子的作品《起死》的影响,在文学审美上,与鲁迅走在了一起。当然,他们讽刺庄子的程度是不一样的。在鲁迅笔下,庄子一直是被讽刺被丑化的对象,而在汪曾祺笔下,结尾处的庄子已经意识到欲望是不可压抑的,不再是被讽刺的对象。

此外,汪曾祺也承继了一种鲁迅特有的悲凉感。汪曾祺说:“鲁迅是个性复杂的人。一方面,他是一个孤独、悲愤的斗士,同时又极富柔情。《故乡》《社戏》里有一种说不出来的惆怅和凄凉,如同秋水黄昏。”喜读鲁迅作品的汪曾祺,在创作中受到一定的影响。因此,即便早期的乡土小说,也不免有些许忧愁。诚如学者孙郁所言:“多了点难言的苦涩。”当然,这种“苦涩”并不明显。汪曾祺后期的创作,悲凉感呈现得比较显豁。如《小孃孃》中,可以读出人性与道德冲突的悲剧意蕴。

汪曾祺之所以成为当代小说大家,笔者以为有两个重要原因:其一,他从前辈那里汲取写作营养,绝非简单模仿,而是选择性吸收,有自己的思考。如汪曾祺的小说《复仇》在选题内容上借鉴了鲁迅的小说《铸剑》,二者都是以传统的“遗腹子”复仇模式为蓝本,但是,二者的主题并不相同。《铸剑》的重点在于强调“绝望中的抗争”,《复仇》则是对复仇使命本身的思考,甚至是对复仇使命的消解。又如,在创作技法上,他借鉴鲁迅的“讽喻”,吸收“戏谑”,却规避辛辣尖刻。其二,汪曾祺形成了自己独异的创作风格。笔者曾将汪曾祺的创作归纳为“自由”二字。所谓“自由”,一是“人性自由”,二是“叙述自由”(自主写作、自由写作)。汪曾祺的创作主题虽然前后有变化,但“自由”是其一以贯之的内容。

综上,鲁迅的文学创作对汪曾祺影响深刻。鲁迅是文学巨匠,是一座大山,有着取之不竭的宝藏。在人物塑造上,汪曾祺受鲁迅的影响是多方面的,但他又是选择性借鉴,尤其他保持了自己独特的创作个性,形成了独异的“汪氏文体”,这是汪曾祺成功之处。汪曾祺对鲁迅文学创作借鉴的成功,对当下文坛无疑具有启迪意义。

〔本文为浙江省哲学社会科学重点研究基地“文艺批评研究院”资助项目成果〕