昆德拉是欧洲文学献给中国的礼物 ——《米兰·昆德拉:一种作家人生》新书发布会在南京举行

1月15日,“用清醒的目光注视世界”——《米兰·昆德拉:一种作家人生》新书发布会暨分享会在南京先锋书店五台山总店举行。江苏省作协主席、作家毕飞宇,该书两位译者——浙江大学文科资深学者、翻译家许钧,南京大学法语系副主任刘云虹等一起畅聊米兰·昆德拉以清醒注视世界的作家人生。分享会由《译林》杂志社社长兼执行主编王理行主持。

毕飞宇、刘云虹、许钧、王理行(从右至左)在《米兰·昆德拉:一种作家人生》新书发布会现场。

很少出现在公众场合、不爱与读者面对面交流、不喜欢留下文学文本以外的资料、作品解读存在许多悖论……对作家米兰·昆德拉的认识向来众说纷纭,这无形中增加了为其作传的难度。传记作者、法国作家让–多米尼克·布里埃曾做过记者,对材料有新闻敏感性,在《米兰·昆德拉:一种作家人生》中,他将昆德拉的生活历程,置于更大的历史环境中去考察求证,也结合了解昆德拉的评论家、翻译家、作家所提供的公开或未公开的资料和谈话内容,力求呈现一个更加鲜活完整的米兰·昆德拉。2020年初,上海雅众文化传播有限公司引进《米兰·昆德拉:一种作家人生》,由许钧、刘云虹翻译,该书中译本于今年1月由南京大学出版社出版,是国内引进的首部昆德拉传记。

复调的小说和人生

上世纪80年代,米兰·昆德拉开始进入中国作家和学者视野。1987年,作家出版社出版了由韩少功、韩刚翻译的昆德拉小说《生命中不能承受之轻》,此后,昆德拉成为国内引进翻译的最热门的作家之一。2002年,上海译文出版社购买了昆德拉13部作品在中国大陆的中文版权,特邀多位法语文学专家和学者翻译,到2004年,13部作品全部翻译完成。

毕飞宇20多岁大学毕业时正好赶上昆德拉热,当时热爱文学的人坐下来必谈昆德拉,而很多年轻人来参加传记发布会,也说明昆德拉的影响并不局限于某一读者代际。在毕飞宇看来,《米兰·昆德拉:一种作家人生》就像“一个好的拉杆箱”,“无论昆德拉的生平如何,也无论他写过怎样的作品,你把传记拿到手之后,就可以打包整个昆德拉”。特别是作者布里埃不仅资料做得好,其文学理论和文学概括能力也非常强。毕飞宇举例说,布里埃在传记中将昆德拉的诗歌创作来源归纳为两个来源:以艾吕雅和阿波利奈尔等为代表的法国超现实主义以及以马雅可夫斯基为代表的未来主义。在讲述昆德拉小说创作的复杂性时,除了碎片化、复调、循环叙事以及与音乐的关系等基本特征之外,作者还通过将昆德拉与卡夫卡的一番比较,从哲学和共产国际运动等角度,分析和概括了米兰·昆德拉的基本精神构造。

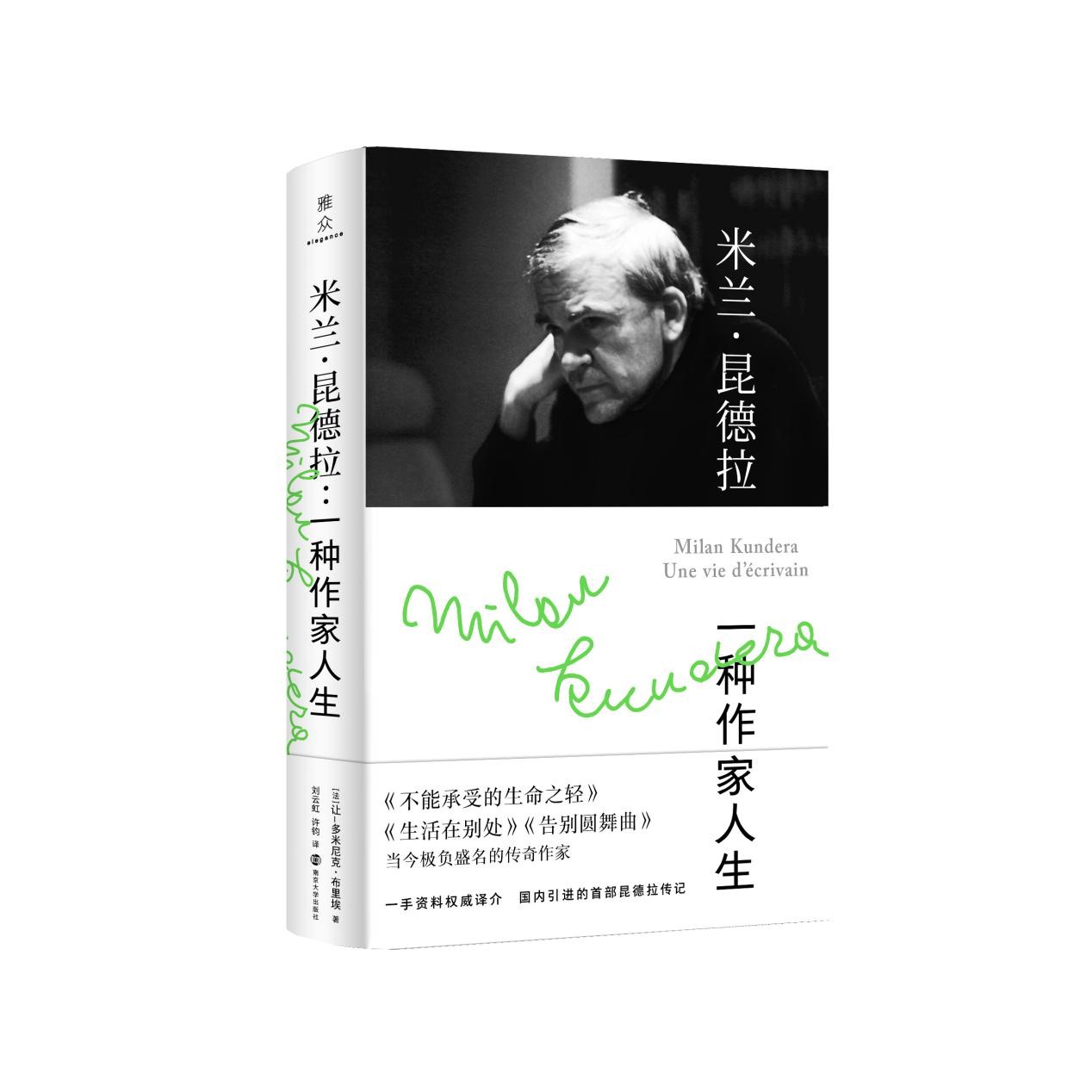

《米兰·昆德拉:一种作家人生》,让–多米尼克·布里埃 著,刘云虹、许钧译,南京大学出版社2021年1月出版

许钧认为,昆德拉是游走于各种文化之间的作家,他的文本在不同国家、文化中呈现出不同的面目,我们从阅读中获得的昆德拉形象可能都是不完整的。昆德拉今年92岁,但他的人生似乎仍然存在另一种可能,“因为昆德拉这一辈子,把人生看作是无限的,他永远是在追求拓展之中,在不同的地区和不同历史阶段,他的形象是模糊的,就像他的小说那样,是复调的”。

作者布里埃在书中写到,昆德拉不仅是误解的受害者,而且是误解的制造者。对此,许钧表示,有时候误解也是理解的一部分,比如昆德拉在作品中写政治,目的不是政治本身,而是它背后的东西;写性包括一些形而下的内容,也是因为对人在某个阶段所遭遇的事情、心态以及背后暗涵的人性感兴趣。如何透过文本去探讨昆德拉的一些思考在许钧看来非常重要,“各种各样的误解、理解加在一起,才有可能一步步地去透视昆德拉小说中可能至今还存在的隐秘的角落,阅读这部传记,可能会看透一些隐秘的东西,但它提供的只是昆德拉的一种作家人生,不是全部”。

文学之真与历史之真

毕飞宇对于昆德拉在捷克的生活遭遇低潮时靠什么营生有巨大的好奇心。他没有想到,当时昆德拉靠研究星相学并为杂志写相关文章赚稿费养活自己,虽然相较于昆德拉的整个文学创作而言,这更像是游戏,但毕飞宇几乎可以断定某种神秘主义的东西在昆德拉身上是有所体现的。“如果把他和哈维尔做一个比较的话,你就会发现其实昆德拉要信命得多,也圆滑得多;在几种不同的文化之间,他都很好地保全了自己。”

在特殊的历史时期中,昆德拉用捷克语创作的作品遭到禁止。时过境迁,捷克的出版商要求翻译出版他用法语创作的作品时,身在法国的昆德拉却以过于市场化为由拒绝了。毕飞宇认为,谈作家人生时,形而上的问题极为重要;但对任何一个具体人的具体生活,形而下的问题同样重要。对昆德拉来说,历史发展过去了,“那一页翻过去了”,在经过漫长岁月后,即使意识形态问题已经解决了,但日常生活可能已经物是人非,不能对接了。同时,作为精神家园的语言也已经发生了变化,这对于昆德拉来说也是非常重要的。

昆德拉将自己包裹严密,这对传记作者来说是个挑战。在写作中,布里埃常常在昆德拉的作品当中探寻分析,试图串联起昆德拉的人生和思想。作家的作品是否在一定意义上是个人的自传值得思考,而从昆德拉的人生和作品无疑将牵扯出部分文学真实和历史真实的关系。许钧在读昆德拉的传记和小说时,是当做互文来读的。他从三个方面加以解读。昆德拉的作品是要勘察人的存在,由此意义上说,“生命中不能承受之轻”是一种哲学道理。同时也要放到历史当中去把握,昆德拉小说中的很多历史情景令读者感到熟悉,有时甚至会引起强烈共鸣,能够通过小说的历史呈现以及对历史境遇中人的存在的呈现,设身处地地反思人的选择和境遇。从文学的角度来看,昆德拉曾说过人生不是草图,没有彩排,在作品中也表达过人不能总是处于两极,而要从中寻找属于自己的位置,他对人生的思考在诗学意义上变得更为丰富,“读小说,不是让你去相信什么东西,只是让你去感觉什么东西”。

“正如这部传记中所提到的,哲学创造概念,音乐动用情感,小说是发明一种感受器。”身为小说家,毕飞宇对文学有自己的答案,用书中的话来说就是“小说面对的是相对真理”。在他看来,小说家先于哲学家发现问题,在哲学体系产生之前,小说家已经诚实地去面对和表达生活了,但写小说的人也不要觉得自己都是对的,“永远别这样,我们能够拥有的仅仅是相对真理,好作家都是相对真理的拥护者”。

被翻译的昆德拉

《米兰·昆德拉:一种作家人生》由许钧和刘云虹合译。对此许钧表示,该书的文字风格简洁,但翻译起来困难不少,好在自己和刘云虹都严格遵守翻译的忠实原则,力求忠实地去还原内容以及形式原本的面貌和意义;并尽量注重前后文风的契合。刘云虹介绍说,翻译过程中首先做的工作是在阅读的基础之上,尽可能查找相关资料,还原史实,做到在大的叙事背景层面不出错误;同时在前期请教了捷克语专家,梳理了书中涉及的人名、地名、书目等专有名词;鉴于传记内容与昆德拉不同类型的作品之间存在着紧密的互文关系,译者在翻译时也需要时时查阅昆德拉的小说、戏剧、诗歌等作品,以便能更准确地理解传记中的一些情境。

布里埃在传记中也写到了昆德拉与翻译——他遭遇的翻译的困境、面对的翻译问题以及如何做出极大的努力去解决问题。1980年,昆德拉与好友芬基尔克劳(Alain Finkielkraut)有个对谈,但芬基尔克劳问到“米兰,你之前绚丽多变的文风是怎么到后来变成了质朴简洁的文风”时,昆德拉非常惊讶,他自认文风从不是绚丽多变的,为什么读者会有这样一种阅读印象?当昆德拉回头再去读《玩笑》的法文版时,发现译者不是在翻译作品,而是在改写甚至重写作品,这让他非常不满。1990年,昆德拉出版小说《不朽》,这是他最后一部用捷克语写作的作品。布里埃在书中提到,从20世纪70年代直到1990年,作为作家的昆德拉处境尴尬——他用捷克语写作,但他的读者首先是法语读者,他写作的语言并不是最初读者的语言。所以在这十多年中,昆德拉不得不一直面临翻译的困境,他曾在随笔《小说的艺术》《被背叛的遗嘱》当中都提到,既不愿意读者对自己的语言有任何误解,也不喜欢译者刻意美化他的作品。

作为译者,刘云虹对此印象深刻,也生发出很多思考。“在普鲁斯特的意义上来读昆德拉的小说是不可能的”,她说,昆德拉非常明确地表示,自己不追求语言的独特性,而追求质朴明晰的风格,追求每一个字都有相对应的非常准确的意义,不会让读者在阅读中产生模棱两可的感觉。刘云虹认为,从细节的角度看,昆德拉在写作过程中不仅想到了读者,更首先想到了译者,想到怎么样写才能够更方便译者把语言所表达的意义准确、清晰地用另一种语言呈现出来。1990年《不朽》出版后,法国伽利玛出版社力邀与昆德拉合作十几年的法语译者François Kérel来翻译,但Kérel不巧有事没能翻译。在该书法语版出版后,读者惊讶地发现,译者是一个叫Eva Bloch的名不见经传的人,对此Kérel提供了一种思路——为了能够忠实地去再现作品,昆德拉化名亲自翻译了这部作品。刘云虹说,从这个意义上来讲,翻译与与米兰·昆德拉的创作观乃至人生观都存在密切的关联。作为译者,也有责任尽可能忠实地去还原昆德拉的一生。

“昆德拉的人生有很多来生。”许钧曾想写一本名为“翻译造就了昆德拉”的书,他认为对昆德拉来说,翻译意味着对一种忠诚的坚守,“他绝不回到过去,一直走向未来,这一点他非常坚定,所以我相信,他的作品所构成的这种生命,有很多来生,而翻译就是来生的创造者”。