陈诗哥:谁是白日梦想家,何处是童话的出发与抵达?

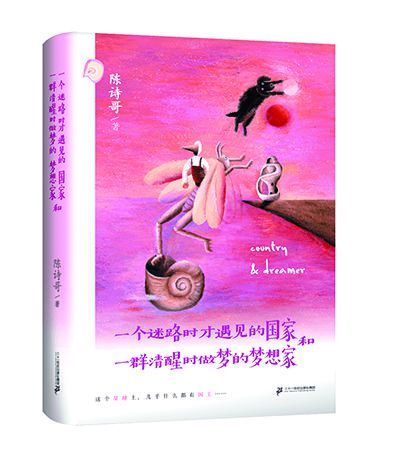

哲学家席勒在《审美教育书简》中曾说:“只有当人是完全意义上的人,他才游戏;只有当人游戏时,他才完全是人。”当西方学术界对传统文化中的游戏精神一再深究研判并与当下现实联系时,在中国,也有这样一位儿童文学作家,试图让“童话”展现它作为一种本源性的精神的形象,继而对世界重新解释和重新命名。这位“清醒时做梦的梦想家”就是陈诗哥,近期他推出了“史上最长童话书名”的新作《一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家》,带领读者闯入传说中煞有其事的远方异国,展开一段白日梦般惊异又美妙的流浪之旅,而他眼中的读者,是富有童话精神的“0至99岁的孩子”。

国家与国王是陈诗哥过往写作中显著闪现的两个词汇,在他的童话作品中,这两个词汇都抛弃了世俗层面的含义,而单纯指向各种诗性的世界,以及拥有“温柔、谦卑、宽恕、忍耐的心”的孩子形象。对童话概念的再定义,可以从几年前陈诗哥另一部著作《童话之书》中找到思想源泉,他讲述了现代人生活在一个复杂的寓言世界,对童年世界已经产生了陌生感,几乎也忘记了孩子的单纯、热情以及重新命名世间万物的智慧和勇气。这样的童年精神曾经“拯救”了经历过汶川地震的他,也与当下疫情期间呼吁的人类精神品质互为映照,他对记者表示,面对共同危机,更激发人类去追寻这样一个普遍而常在的问题:“美好的生活需要我们怎样的品质?”

记者:对异域世界的想象是全人类共通的梦想,比如中国古代有对桃花源、仙窟、湖底世界的想象叙事,西方也有对巨人、地精世界的传说,新作《一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家》里想象了如此多异域世界,但它们对现实世界形成了丰富的指涉。

陈诗哥:我对童话与现实的关系充满了浓郁的兴趣。譬如,《风居住的街道》的灵感即起源于我当时所住的出租屋附近的工人们午夜下班回来后在炒菜时被风穿送过来的饭菜的香气。《一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家》也是如此,譬如青草国,与其说这篇作品起源于我对青草的观察,不如说来自于我对住在我周围的处在底层人们的观察:他们虽然清贫,难道没有梦想吗?他们当然有,只是缺乏关注。所以,我选择了“梦想治国,四海为家”作为青草国的立国基础。英国诗人丁尼生说:“只要你能从头到脚弄懂了一根青草,你就懂得了上帝和人。”

土豆国、花人国、鱼人国、欢乐谷、风车国、看不见的国家也是来自日常现实的观察,但我不会满足于这个层面的观察,我希望能在日常的表象之下寻找到世界的本来面目。就像跳上一个百米高台,主要通过专注,抵达想象力的最深处,才能摆脱地心引力的束缚。想象力是一种向上的力,它是克服地心引力的最佳武器。在这部作品里,我希望探寻奇之日常和日常之奇。

记者:长长的书名很有意思,我们习惯了迷路时寻求准确的导航,习惯了提醒自己要保持清醒,完全忘记了小时候都是一个个爱做白日梦和奇怪想象力的自己,而这个书名对不同年龄的读者形成了默契和提醒。

陈诗哥:这个书名不是随便取的,而是有它的用意。什么叫一个迷路时才遇见的国家?我们有时候做一件事情,得需要为之着迷、沉迷,甚至为之痛苦、迷茫、迷路,才有可能抵达我们想要追求的境界。譬如,晋朝大诗人陶渊明的名篇《桃花源记》,那个渔夫就是迷路了才找到了桃花源,桃花源是我们中国最美的地方。后来他想再去找,却再也找不到了。而在这本书里,主人公 “我”游历了很多国家,追寻真正值得过的生活,这些国家都很有特点,也很有趣,但去了很多国家之后,他反而不知道自己想要怎样的生活,最后在一座山上迷路的时候,发现了爷爷他们建立的王国,也就是“几棵树、一口水井、一个小山坡、一间鬼屋、一栋炮楼、背后的田野、远一点的玉米地、蚂蚁窝、田鼠洞”,一块巴掌大的地方。直到这时“我”才明白,这些小小的国家和国王,才是他真正想要抵达的境界。

那么,什么是清醒时做梦的梦想家?我希望,孩子们除了有一颗温柔、谦卑、宽恕、忍耐的心外,还需要有一些 “适度的理性”,因为现实中有怀疑、欺骗、暴力和苦难,如果我们稍有不慎,便会麻烦缠身。但又无需太多,适度即可。理性太多的话,味同嚼蜡。

我觉得,孩子就是清醒时做梦的梦想家,而童话就是迷路时才遇见的领地。当天地把存在过的一切都消失殆尽的时候,唯有那些清醒时做梦的梦想家才能召回那个迷路时才遇见的国度。

记者:远行和归来从过去文学中常见的一种母题,变成了21世纪非常普遍的人类流动状态,成年人或许更能感受到你书写的这种感受,许多年轻人开始回归家乡,带着成熟的外部世界经验再去审视家乡、参与它的形象,无形之中也给了孩子一个潜移默化的认知,并且和文学书写形成了对照。

陈诗哥:的确,在某种程度上,这本书也可以说是我自己的故事。人们为什么总要远走他乡?古人说得好:读万卷书,不如行万里路。我却想起了《西游记》,唐僧师徒为什么要历经千辛万苦,远赴西天取经。那是因为取经的“经”,不仅是名词 “佛经”,更是动词“经历”。也就是说,要有所经历,才能取得真经。“我”走遍天涯海角、探访世界的尽头后,经历了种种曲折离奇、刻骨铭心的故事,最终回归故乡和童年,重新成为0—99岁的孩子。

因此,书中的行走,不仅是指旅行,更是指人生的各种经历。没有事情不包含真理。所以,我们不要害怕我们所遇到的事情,人生不可能按我们所设想的进行,但只要我们心性澄明,就能从所经历的事情中洞察真理。我认为这是一种真正的学习。

记者:在你的观念里,童话是人类本源性的梦想,并非只是针对儿童的内容,并且把童话从过去较低的学术评价位置拉出来提高到一个比较哲思化的体系里,相信你也曾注意到不少争议看法吧?关于童话是否应该以儿童直接的理解为参考标准。

陈诗哥:按如今文体学的界定,童话是儿童文学的一种文体,但我更认为童话是一种古老的本源性精神。这点与诗歌极为相似。我是从诗歌找到了一面童话的镜子,从而观照到童话到底是什么。在拙著《童话之书》中,我认为当今世界不是一个童话世界,而是一个寓言世界。在我看来,寓言世界的意义是人类为了填补人神关系的断裂所造成的虚空而发明出来的。但是,孩子需要意义吗?这是一个富有争议的问题。在某种程度上,人们需要生活得有意义,但意义并非最高的境界。借用禅宗的三重境界来说:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍然山,看水仍然是水。儿童是第一层,人们获得意义是第二层,而重新成为孩子是第三层,在这第三层境界里,万事万物恢复了本来面目,散发着最初的光芒和趣味,我认为这层境界就是真正的童话世界,是一种返璞归真,也即是老子所说的 “复归婴孩”。

写完这本书后,我试图总结我为什么要写这本书,我很幸运地从德国哲学家海德格尔的著作中找到了原因,他在一篇阐释荷尔德林诗歌的文章中指出:“诗人荷尔德林步入其诗人生涯以后,他的全部诗作都是还乡……还乡就是返回与本源的亲近。……诗人的天职是还乡,还乡使故土成为亲近本源之处。”

可能会有人问:孩子能读懂这一层面的意思吗?那么,我想反问:孩子真的能读得懂李白的《静夜思》吗?《静夜思》不是童话,但有童话的特质:简洁、乡愁。这首诗,可以说是我们人生的第一首诗。然而,哪怕是这样一首简洁的诗,当中的每一个字孩子们都认识,字面上的意思孩子们也能明白,可是孩子们可能还是无法读 “懂”这首诗的,它需要一些人生的阅历才能体会得到。但这有什么关系呢,优秀作品有如此多层面,内容、语言、细节、主旨,读者总能找到切入作品的角度。另外,什么叫“懂”,孩子能体会得到某些意思,却无法表达出来,这算不算“懂”?现在不懂,但过几年后懂了,这算不算“懂”?我们不能总是以“读懂”作为儿童文学的标准来追求。

记者:这就像成年人都曾经拥有那样的童年,蓬勃的自信和亲近自然的能力,但长大后似乎就忘记了,介于“懂”和“不懂”之间,和儿童之间的沟通也难以顺达。这大约就是当我们现在讨论中国童年的时候,其实是想同时讨论成年人和儿童的共源。

陈诗哥:我想起一个难忘的场景。1999年12月12日,大学一年级,我和同学去清新县桃源镇了解当地的希望小学,我看到路边站着一个五六岁的小男孩,右手拿着一根长长的竹竿,左手拿着一根短短的木棍,他眉头微蹙,侧着脑袋看着我们这群不速之客。他的衣服好多天没洗了,但一点也不影响他释放出一种充沛的高贵的气场,那是一种国王的气场。从他身边走过后,我还回过头看了一下:只见他呼啸一声,欢快地往村外奔跑,就像是去巡视他的国家。多年来,我对这一幕念念不忘,我在思索这意味着什么。我认定,这个孩子就是一个小国王。我后来想,每一个孩子,尤其是山区的孩子,他们都有一种蓬勃的童年精神,有一种原始的、诗性的、甚至狂野的想象力,它是孩子克服生活困境的天然的强有力的武器,我们应该顺势而为,把这种童年精神转化为一种持久的生命状态:无论这些孩子能否走出大山,他们都能有勇气、有力量面对他们的生活。

这样的童年精神,对成人来说也是一种滋养。蒙台梭利在《童年的秘密》里指出:“儿童的世界中隐藏着某些至关重要的秘密,这些秘密能够揭开人类心灵的面纱;儿童的精神世界中也蕴涵着某种力量,一旦被发现,就能帮助成人解决他们自己个人的和社会的一些问题。”而成人一旦召回这样的童年精神,他就能重新成为一个温柔的谦卑的有理智的孩子,成为清醒时做梦的梦想家。这样的梦想家,是有能力把世界建设得更加美好的。

记者:这种关联性有时需要作家主动去发现和再现,你的新作里“国王篇”里主角就是自己的爷爷,完全是大家都熟悉的童年,这大约就是几代人之间传承的方式,或者说所谓的传统性。

陈诗哥:其实,我从来没有见过我爷爷,他在我父亲十多岁时就去世了。我甚至没有见过我奶奶,她去世时我只有几个月大。因此我并没有享受到爷爷奶奶讲故事的快乐时光。但是没关系,我照样在我爷爷奶奶玩过的泥浆里快乐地长大了。我是一个总想追求一些新意的作家,但我不会、更不愿意与传统隔离开,如果隔离开了,我会是一个很孤独的人。我相信,没有哪种创新不是在站在传统的基础之上。