刘志侠:傅雷的法国友人

傅雷的欧洲经历引起笔者注意始于十年前,与卢岚撰写《青年梁宗岱》时,知道傅雷与梁宗岱相识于巴黎,围绕刘海粟身边的小群体活动,很快结为好朋友。

当时没有进一步追踪傅雷的法国行踪,以为必定有人探索过,因为最近数十年,他的生平及译作属于热门写作题材,相关书籍及文章如恒河沙数。可是《青年梁宗岱》的写作让我发现法国人是一个保守的民族,珍惜过去的一切,并且爱屋及乌,对其他民族也一样,在中国找不到的留学生文献,在法国很多机构都有收藏,静默地躺在书库中,等待有人来唤醒。就这样,在《青年梁宗岱》之后,法国国家图书馆手稿部的罗曼·罗兰书信档案,又把傅雷带进笔者的写作计划。

罗曼·罗兰收藏了九位中国留学生(盛成、敬隐渔、梁宗岱、李又然、阎宗临、汪德耀、高长虹、傅雷、张昊)完整的一百多封来信,在日记中留下了二十七段记载。笔者用了四五年时间,逐一梳理辨真。轮到傅雷的时候,必须首先厘清他在法国的留学经历,这时才发现,像其他八位留学生一样,虽然资料林林总总,但一提到留法生活,几乎都是一个模样的孪生儿。这是一个死结,研究者都明白,这些差不多一个世纪前的历史,已被时光湮没,必须亲临其地,深入寻找,还要好运气,始有收获可能。幸好近年各大图书馆藏书数字化并放到网上,又出现了多个文献搜索网站,历史研究工作进入纸本典籍和电子世界交叉结合的时代,为研究者带来前所未有的新工具,不必像二十世纪初伯希和到敦煌考古,要夜以继日在黑洞里秉烛苦读,才有所发现。

就傅雷而言,还有一个有利条件,他本人留下了一些文字,里面有可靠的线索,尤其在一九五七年写成的《傅雷自述》,虽然有关段落只有三百来字,却描述了一个完整的留学经历。与已知的资料仔细对照,发现其中一句话令人困惑:

留法期间与外人来往较多,其中有大学教授,有批评家,有汉学家,有音乐家,有巴黎美专的校长及其他老年画家;与本国留学生接触较少。

一般人所知的傅雷法国朋友名字很少,一个巴掌就数完,都是“巴黎美专的校长及其他老年画家”。傅雷是狷介之士,把他们列在最后有其道理,因为互相间的交情只限于社会应酬,没有深入的互动交流。由此推测,放在前面的教授、批评家、汉学家、音乐家,必定更加重要,可是从来没有听过他们的名字。

让·达尼埃鲁(Jean Daniélou)

带着这个问题开始翻阅旧报刊,像过去一样,搜索,失望,再搜索,直到有一天,在一九六六年十月三十一日第八百零二期的《快讯》(LʼExpress)周刊目录中,不期然发现一篇题为《达尼埃鲁神甫谈傅雷》(Le père Daniélou parle de Fou Laï)的文章。到图书馆找来原文,原以为是记者的访问记,没想到是一篇悼文,纪念一个多月前辞世的傅雷。作者达尼埃鲁时任巴黎天主教大学神学院院长,对傅雷的评价很高,称他为“法兰西文学在中国的主要代表人物”。一般来说,悼文作者必定和逝者深交,如果身居要职,更不容易动笔。当笔者读到“傅雷从一九二八年至一九三〇年在法国生活,当时名叫傅怒安。他住在一间国际学生宿舍里……我就是在那里和他结成知交”时,立即明白跟随达尼埃鲁,有可能打开傅雷留学生活的神秘大门。

法国的公众人物,事事公开,很容易就能找到他们的生平。达尼埃鲁(1905-1974)出身精英家庭,父亲夏尔从政,官至内阁部长。母亲玛德兰(Madeleine Daniélou,1880-1956)是著名的教育家,终生推进女子教育,创办过多家学校。为了纪念她,其中一家在一九七〇年命名为“玛德兰·达尼埃鲁中学”(Le Centre Madeleine Daniélou)。这是法国名校之一,全国会考或大学校(Grande École)入学试的成绩常列全国之首。

一九二五年,年仅二十岁的达尼埃鲁获得索邦大学文学硕士学位,一九二七年成为中学高级教师文凭有史以来的最年轻获得者。然而随后一年的兵役期间,他决定放弃高级教师这个铁饭碗,进入教会,为天主教服务。一九二八年,他参加意大利圣保禄修道会(Compagnie de Saint Paul),被任命为该会在巴黎新开设的学生宿舍青年之家(Maison de la Jeunesse)的主管。一年后进入耶稣会,数十年间从修生到神甫,成为著名的宗教学家和教育家,一九六九年晋升为枢机(红衣)主教。

达尼埃鲁在索邦大学的学生证(1927年)

巴黎耶稣会档案馆收藏

他的悼文把笔者带到巴黎西南郊的耶稣会法国档案馆,这里保存着他去世后留下的个人档案,里面收藏着十七封傅雷来信,日期从一九二九年至一九五三年。读完之后,毫无疑问,达尼埃鲁是傅雷在欧洲最亲密的知己。

他们在一九二八年相识于青年之家开设之时,傅雷刚结束第一年的私人法文补习,从外省来到巴黎,报读索邦大学文学系。他们两人性格迥异,当时的傅雷孤僻、高傲、急躁,达尼埃鲁开朗、友好、和善,可是一见面就结为好友。不到两个月,达尼埃鲁就把傅雷带回家里,而他的家人也立即把他当作家庭好友。这一年圣诞节,达尼埃鲁去了意大利,他的母亲邀请傅雷到家里来过节,“傅(怒安)来晚餐,然后到轻歌剧院度过了一个美好的夜晚”(玛德兰家书)。

青年之家愉快的集体生活、众多的夜间文学活动、与达尼埃鲁的促膝长谈,在傅雷身上打下深深的烙印,他对法国社会、历史和文学的深刻认识,就从这里开始。一九二九年七月,傅雷在瑞士度假期间,巴黎传来青年之家关闭的消息,他写信给达尼埃鲁:

你可知道?你的信把我卷走了!读到最后几行,我流下眼泪,信纸跌落地上。我流泪,首先因为失去所有住满青年之家的可爱年轻人,失去同学间那些充满欢乐和友好的交谈,即使吵嘴和争论都有一种魅力,极其纯洁!我记得我们共度的夜晚,与来自世界各地的年轻人。我们多么诚恳,快乐,平静,幸福!而现在,所有这些美好的回忆,永远只留在回忆中……

我非常感激你对我的知心友好。你的厚爱确实安慰了我。此外,我永远有一个鲜明的印象,我记得你的信仰,你对真理的虔诚,你灵魂的伟大和魅力,你的勇气,以及你的工作才能……我一定尽量和你保持联系。不过,我真的很伤心,想到不再在一起,少了见面和交谈的机会。

很明显,达尼埃鲁比傅雷年长三岁,他们的友情已经发展到兄弟和知己的高度。离开青年之家后,大家生活在不同的城市,继续互通书信。每逢生活和内心世界出现动荡,傅雷必定坦率相告,甚至常人羞于启齿的私隐也不讳忌,“坠落到一场放荡的生活中”“留下一种脏病”“加上失恋”“我的真正拯救将是我的死亡!我心急等待”,仿如信徒向神甫忏悔,祈望精神上得到宽恕,行动上得到指点。

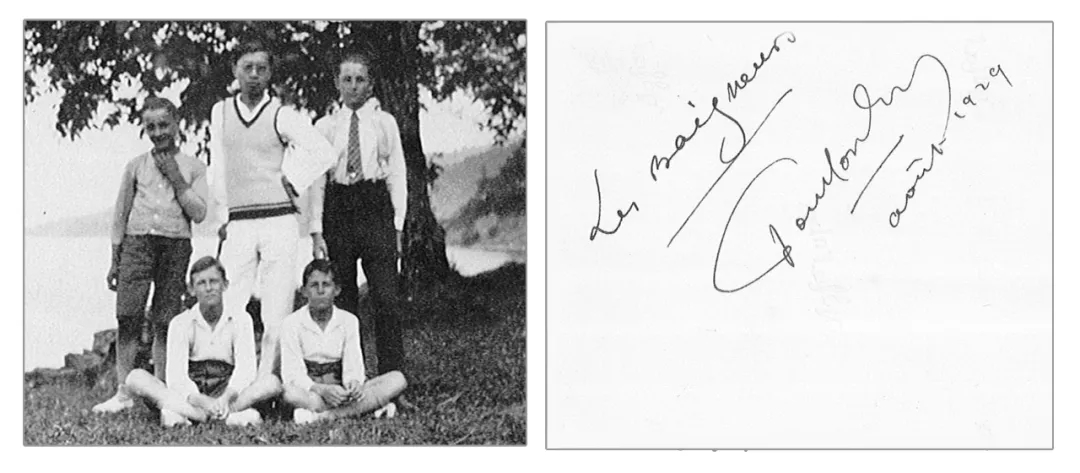

傅雷1929年在瑞士度假,与泳友合照(局部)

巴黎耶稣会档案馆收藏

他和达尼埃鲁的唯一分歧在宗教信仰上。传教是神甫的职责,从结识开始,达尼埃鲁就反复劝说傅雷皈依天主教。他不知道中国留学生到西方来不是为了抽象的精神,而是学习实际的现代科学技术,治疗祖国的世纪痼疾。几年后完成学业,多数人都得出同一结论,西方文明不如华夏,中国人必须以自己传统的一套来救中国。傅雷也不例外,他在回国轮船抵达上海前一天,写信给达尼埃鲁:

但我有一点引以为豪,没有数典忘祖。相反地,在欧洲三年之后,我对我们的文化和伦理道德,从未像今天这么热爱。比起四年前,我更理解中国人的伦理道德。年轻人诅咒它,但与试图从海外输入那一套比较,它显得无比优越。因为每个民族都有本身的特性,无法改变。植物胚芽撒到异国土地,不可能像在原产地那样生长。

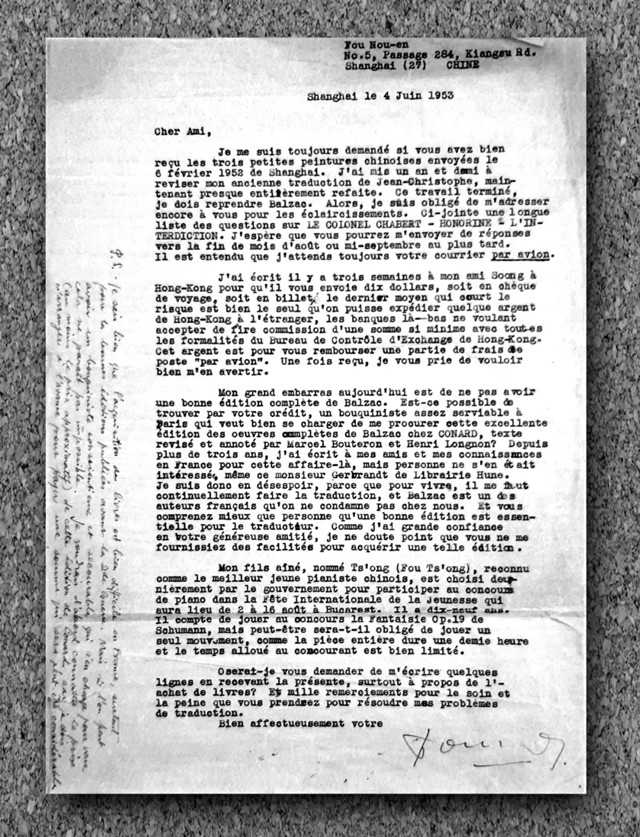

即使已经离开法兰西,傅雷还没有忘记对达尼埃鲁最后一次说“不”。但是他们的分歧,完全没有影响诚挚的友谊。档案的收藏在这封信后中断多年,下一封信的日期是二十多年后的一九五三年六月,信中傅雷的语气已经变成一个饱经沧桑的过来人,他谈到对巴尔扎克作品的翻译,谈到翻译中的疑难,请达尼埃鲁指教,请他代购巴尔扎克全集,同时不无骄傲地告诉遥远的朋友,儿子傅聪已经长大,成为著名的青年钢琴演奏家。观此信上下文,可以肯定两人在此之前继续通信,只不过信件没有保存下来。

傅雷致达尼埃鲁的打字信,署名傅怒安(1953年)

巴黎耶稣会档案馆收藏

这封信是档案的最后一封,但不是最后一次。一九五八年一场大风暴,中断了傅雷与外国朋友的联络。等到一九六一年十月可以恢复时,傅雷首先写信给达尼埃鲁,迫不及待寄上刚修改完成的巴尔扎克《幻灭》的疑难表,他要尽快重新开始工作。但是另一场更大的风暴很快来临,达尼埃鲁在悼文中说:“我收到的最后一封信在去年(1965),他正在专心收集最新版本的巴尔扎克作品。”一九六六年十月,他们持续超过三十五年的交流被永远中断了,但是他们终生不渝的友谊,将凭借保存下来的书柬永远活着。

雅克·马里丹(Jacques Maritain)

在西方哲学研究中,有一门宗教哲学,近代研究者不多,因为不如五花八门新哲学那么新颖,那么容易入手和出名。但是,这门学问影响力很大。欧洲和拉丁美洲大部分地区信奉天主教,进入现代社会后,天主教如何追随时代的发展,成为存亡的关键。这种演变需要哲学家在前头带领,因此十分重要。

哲学本不是法国人的专长,二十世纪初却接二连三出现世界级的哲学明星,各领风骚,几个幸运者升入“仙班”,所创建的理论成为普通人挂在嘴边的口头禅:存在主义、结构主义、后结构主义、后现代主义,等等。在这股潮流中,向来乏善足陈的法国宗教哲学,意外出现一位学者,从二十世纪二十年代起,影响超出法国,至今未衰。

这位哲学家名叫雅克·马里丹(Jacques Maritain,1882-1973),出身新教家庭,妻子拉依莎(Raïssa Maritain,1883-1960)是俄国统治时期的乌克兰犹太裔移民,两人在索邦大学求学期间相识和结合。他们本来攻读生物学,但对哲学很感兴趣,曾经满腔热情在现代哲学各种流派中游荡,但没有找到适合自己的理论。直到一九〇六年,已经二十三四岁了,才在一个早上一起皈依天主教。

他们毕业后到德国继续深造。一个偶然机会读到中世纪经院哲学家托马斯·阿奎纳的著作,在里面发现了和自己想法相同的观点,找到了未能解决的疑问的答案,“感到好像被理性所照耀,心中满怀哲学的使命”(马里丹《信条》,1941年),从此开始潜心研究托马斯主义。

马里丹与拉依莎(索邦大学时期,约1905年)

斯特拉斯堡大学图书馆收藏

马里丹除了头两年为出版社编辑书籍外,一直在中学和大学教书。一九一三年开始发表哲学著作,致力于为托马斯·阿奎纳理论除旧更新,把现代思想融入里面。一九二六年,与法国天主教极右组织展开的一场大辩论,令他声名鹊起。他毕生坚守哲学家的信条,立足哲学,不为政权或神权服务,不参加政治或宗教组织及其活动。当傅雷在一九三〇年一月写信给他的时候,他的理论已经被人称为新托马斯主义,自成一家之言。

这个时候,傅雷不认识马里丹,没有读过他的著作,他的兴趣也不在哲学,脑袋里只有美术。一九二九年六月,他前往瑞士度假,刘海粟在八月带着妻儿到来,同行者还有上海美专校友刘抗和陈人浩。六个人一起愉快地乐山乐水,游泳划船,写生摄影,谈文说艺,相处得十分融洽。四十多天的共同生活,让傅雷认识了一个崭新的美术世界。九月二十日,小集体返回巴黎,情绪高涨,继续聚会。九月二十八日晚上,在刘海粟下榻的旅馆里,在一番热烈交谈的激励下,傅雷为三位画家填写了秋季沙龙的报名表。三周后收到答复,刘海粟作品入选,小集体十分兴奋,想起五月份组成的中华留法艺术家协会,曾经决定年底举行中国现代艺术展览,后来没有了下文。这次成功参展加强了他们的信心,旧事重提,决定次年五月举办,此时只剩下不到半年时间,需要动手筹备。

傅雷积极参与,挂上协会秘书的名衔,负责与法国人打交道。他使用印着蓝色法文笺头“Association des artistes chinois en France”(中华留法艺术家协会)的信纸,可能有点官方信件的模样,他的信被马里丹保存起来,收藏进庞大的档案里。傅雷在信中讲过开场白后,说明来意:

我们将在今年五月份在巴黎组织一次中国艺术展览会,目的在于把这种正宗艺术介绍给欧洲。我认为,参观过日本人在此之前在巴黎举行的几场展览后,欧洲人能够看一下日本艺术的源头不无好处。希望有幸见面,长谈这个问题。

我本人喜欢探讨我们艺术的本质和来源。如先生所知,中国艺术全部来自中国哲学,尤其受老子的影响。这是中国艺术与欧洲艺术差别的基本原因。比较一下古代文物,立即就看出埃及人与中国人的区别,中国人完全没有前者的宗教情绪。我们的文明一开始,就立即理解构成宇宙观的哲学思想。

说得很含糊,似乎希望“长谈”艺术。对宗教哲学家来说,这样的请求有点不平常,解释只有一个,直到此时,刘海粟小集体与法国美术界没有任何联系,傅雷硬着头皮写信给马里丹,真正目的是想请他为展览会写序文。

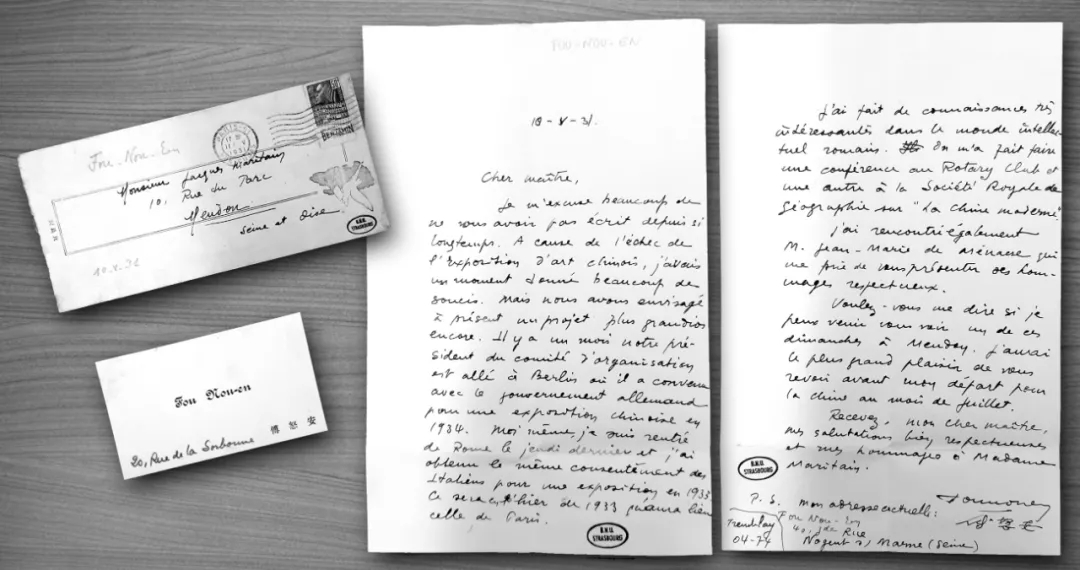

档案下一封信的日期是一九三一年五月,傅雷详述意大利之行,并且附上一张名片,上面只有名字,没有地址。两封信相距十七个月,因为信件保存不完整,事实上,他们见过面,长谈过,并且继续通信。一九三〇年六月七日傅雷写信给达尼埃鲁,提起马里丹的近况,口气仿佛在谈一位老朋友:

马里丹先生去了瑞士一段时间,举行演讲会。回来时病倒了,还没有完全复元。

这一次,傅雷以即将返国为理由,请求见面。马里丹立即同意,并且让他挑选日子。当时刘海粟个展开幕在即,傅雷忙得不亦乐乎,五月十五日回信约好日子,第二天却发现所约日子在开幕式前一天,赶快发信更改,推后一个星期。他们在六月七日见面,八月十四日傅雷动身归国。

傅雷致马里丹第二封信,内附名片(1931年)

斯特拉斯堡大学图书馆收藏

能够和马里丹通信,单独见面长谈,不是一件轻易事情,至少需要两人互相赏识,有共同的话题,水平不要相差太远。马里丹自一九二〇年起名声远播,社会活动频繁,看一下他的日记,每天忙个不停,高朋满座,演讲和饭局不断,让傅雷选择约会日期是特殊优遇。我们已经知道傅雷对天主教的态度,可以推测他们的交流不会以宗教为主题。傅雷是一个虚心聪明的青年,与一位知识渊博的学者交流,自然可以多方受益。

从一九三三年开始,马里丹多次应邀到加拿大和美国讲学,因此“二战”时滞留美国,他参加了戴高乐领导的抵抗运动,录制讲话向法国被占领区广播,战后戴高乐任命他为驻梵蒂冈大使(1945-1948)。一九五〇年起,美国和加拿大多家大学,包括普林斯顿大学在内,聘请他去上哲学课或举行讲座。一九六〇年回到法国,妻子不久去世,他退隐到南部耶稣小兄弟会,继续写作,至一九七三年病逝。

路易·拉卢瓦(Louis Laloy)

在傅雷给马里丹的最后一封信中,一开头提到一个名字:

我得到拉卢瓦先生的应允,为我们的画家刘(海粟)先生写展览序言。他下星期一到刘先生住的旅馆,观看他的画作。

“下星期一”是一九三一年五月十八日,展览会六月一日开幕,拉卢瓦至多只有一个星期时间为展览赶写序言,因为还要印进目录。他不负所托,及时交出。

路易·拉卢瓦(Louis Laloy,1874-1944)大概是中国人最不熟识的汉学家,他是法国文学大师罗大冈的博士论文导师,可是网上的中文百科全书连他的名字也没有收入,想来可能有三个原因:

一、他与同时代的名家沙畹、伯希和、马伯乐、戴密微不同,不是纯粹的汉学家。他以音乐史和音乐评论出名,虽然著作和翻译等身,在大学和音乐学院担任音乐史课程,主编音乐刊物,但也长期担任巴黎歌剧院行政总管(1914-1940),这是非学术性职位。

二、传统汉学不离四书五经、唐诗宋词,拉卢瓦专攻中国古音乐和元剧,曲高和寡。

三、一般汉学家躲在中国历史里钻牛角尖,不理窗外事,他却密切关心当代中国,支持中国的变革,亲身参加各种活动。他有一个中国女婿,长女尼可列特(Nicolette Laloy,1908-1995)在一九三七年结婚,丈夫徐复云(1905-2005)是中法大学法科博士,终生从事外交工作,后期在联合国发展总署任职(1946-1968)。

拉卢瓦肖像油画,刘海栗作(1931年)

没有几个人知道,拉卢瓦是唯一见过孙中山的法国汉学家,并且与他同桌进餐。一九一一年秋天,辛亥革命爆发,孙中山准备返国,先从美国到英国,十一月二十一日转抵巴黎,会见朝野人士,寻求经济和外交支持。停留三天,其中一天中午,同盟会巴黎成员李石曾在家中设宴,把孙中山介绍给他的法国朋友,拉卢瓦是宾客之一(见《政治文学辩论报》1924年5月30日第一版)。自此之后,凡有与中国相关的重要活动,都可以见到他的身影。一九一二年三月十四日,中法联盟(Union sino-française)举行盛大的四百人午宴,庆祝辛亥革命成功,拉卢瓦到会,写了一篇现场报道,发表在报纸上;一九一九年凡尔赛会议,中国代表团为了山东归属问题与日本恶战,巴黎华人支持中国谈判代表,举办了一个“中国与和平”的演讲会,由人权联盟主席比松主讲,拉卢瓦在会上发言;一九三四年,拉卢瓦联同马尔罗、艾田蒲等人,组织了中国人民之友协会(Amis du peuple chinois),为中国募集医疗器械药品,对抗日本侵略……

他的汉学成就,中国识者不多,只有刘海粟为他绘画的两张肖像街知巷闻。其中素描那一幅,上面有刘海粟模仿中国画的跋文:

吾友赖鲁阿,法兰西汉学大师也,学问淹博,尤精攻禹域古乐及古画。余西巡欧罗巴,君为巴黎大学教授。余每次过从,必与纵论中国上代画论与古乐,而于谢赫之六法论与淮南子论乐,尤多阐发。一九三一年九月,余东归,适君亦受法政府命来华访古文化,与余同舟东渡。舟次为写象,画法虽不足取,而君沉思默想,修身养气之姿,则能存一二焉。刘海粟并记于香南沙舟次。

文中“香南沙”一词是他们乘坐的邮船“Chenonceaux”的音译。这番话给人一个印象,两人相识已久,有过深入的交流。我们知道傅雷也在船上,可是拉卢瓦在一九三三年发表的游记《中华镜》(Miroir de la Chine),没有他和刘海粟的名字,因此下一步要找寻拉卢瓦的个人档案,探查底细。档案存在,不过不在公共图书馆,在拉卢瓦的故居,法国东部朱拉山区一个小村庄里,由家族成员保管。现在的管理人是他的孙子樊尚(Vincent Laloy),樊尚待人热情友好,爽快地同意笔者前来查阅。无奈疫情持续,不便出门,只能依据档案目录找寻。经过多次电邮来往,所得结果未如预期,收藏里没有刘海粟或傅雷的书信,也见不到拉卢瓦的相关日记。但是在中国手稿部分,有两份拉卢瓦一九三一年访华文献,出现刘海粟和傅雷的名字。第一份是旅途手记,在邮船上写给妻子,现存前二十二天,缺最后十三天;第二份是旅程表,记述更简练,但相对完整,从八月十五日开船起,船程三十五天,中国各地访问四十六天,乘坐西伯利亚火车返国十一天,十一月十五日回到法国,前后整整三个月。

两份资料文字简约,但细节不少。拉卢瓦自己取了一个古雅的中文名字海拊怀,妻子叫黑芙蓉,他给傅雷一个法文绰号“le Long”(长人),两张肖像的创作日期现在可以确定了,轮船九月十二日进入中国海,素描和油画在这天动笔,两天后的九月十四日完成。再与《中华镜》对照,原来书中所说的“一位三等舱的中国熟人”,就是傅雷。

把船上生活重组起来,发现这是一个内容丰富的愉快旅程。他们两个半月前才一起合作为展览会赶写序言,现在不期而遇,船上重逢,双方都没有旅伴,分外开心。轮船开出第一天,就迫不及待两次见面,早上十时和傍晚五时,在三等舱甲板上。刘海粟夫人静默陪伴旁边,微笑着听拉卢瓦说中文。在此后旅程中,如果船上没有特别活动,海上没有风雨,三个人就聚到甲板上,谈天说地,每次一个小时左右。一位伦敦留学生被吸引,也参加过。由于三等舱旅客的活动范围有限制,每次都是拉卢瓦从上面的头等舱下来,移船就岸。

傅雷登船第一天,睡觉前把眼镜脱下,不防掉进地板下一个洞里,无法取出来。到了第一个中途停泊的埃及塞得港,拉卢瓦带他们上岸,找到一间眼镜店,为傅雷配了一副眼镜送给他,傅雷以教汉语作为回报。汉学家补习汉语不足为奇,学识高深的人都虚怀若谷,像伯希和那样的名家,也曾向中国同行求教。拉卢瓦把汉语课这件事写进手记:

八月二十八日 傅长人先生(Mr Fou-le-Long)的汉语课重新开始。他衣着整齐,从容自若,走上一等舱甲板来和我见面,惹得周围的人十分好奇,但对他很友好。

之前拉卢瓦从未去过中国,这是唯一的一次,由中法友谊协会(Association amicale et de patronage franco-chinois)派遣,调查在中国开设法国大学的可能性。他希望能够同时深入了解真实的中国,欣赏古代音乐和观看古典戏剧,这是他的多年夙愿,在船上就向傅雷他们透露:

船上还有友人路易·拉卢瓦先生,他身负官方任务,前往中国考察中国古代音乐。这位非常友好的汉学家,喜爱中国文学和哲学,并且理解颇深。刘先生和我打算帮助他,在中国办理必要的手续,让他能够听到孔庙祭祀大典才会演出的中国古代音乐。(1931年9月17日傅雷致达尼埃鲁信)

傅雷的计划没有实现,因为拉卢瓦在巴黎结识的中国朋友都成了头面人物,褚民谊、李石曾、郑毓秀和陈箓等人争着接待他,为他做出妥善的安排,每天的食宿活动安排得很紧凑,不必打扰刚回到家里的海上旅伴。拉卢瓦观看了多场中国戏曲演出,四次会见梅兰芳,其中三次登门拜访,梅兰芳为他请来一队中乐队,专门为他演奏中国音乐,虽然不是孔庙祭祀大典的乐曲,但听进拉卢瓦耳里,单是二胡独奏已令他陶醉,飘然物外。

《傅雷自述》说,留法时“读书并不用功”,指的是索邦大学文学系,傅雷连续两年报读,但没有参加文凭考试。这次与拉卢瓦同船相处一个多月,上岸同游,谈经论艺,切磋琢磨,得益远胜十年书。

拉卢瓦著中国游记《中华镜》(1933年)

傅雷的法国友人不止上述三人,随手就可以再举出两个。第一位是伊扎尔(Georges Izard,1903-1973),他是达尼埃鲁的妹夫,著名作家、律师和法兰西文学院院士。傅雷与他结识于青年之家,一直保持联系,一九三〇年傅雷经济短暂困难,他从旁慰勉:

伊扎尔跟我说过,要是能用法语写点小说之类的东西,他会助我发表。他人真好,时常鼓励我,他的榜样引起我奋发的反应。(傅雷1930年11月致达尼埃鲁信)

还有莫里斯·布里昂(Maurice Brillant,1881-1953),这位天主教作家和艺评家,名字出现在傅雷给马里丹的第一封信上,作为介绍人,可见两人交情不浅。笔者最初来不及了解他的生平,曾误以为傅雷在意大利皇家地理学会的演讲词《十字路口的中国》,由马里丹或另一位修生交给《精神生活》杂志发表,现在才知道是布里昂。他在一九二九年十一月被聘为该刊编辑,负责撰写专题报道和提供外部稿件,傅雷通过他把演讲稿交给杂志社是顺理成章的事情,全靠他,演讲词才逃过湮没厄运。

对傅雷四年留法经历的研究,过去欠缺资料,未如人意。现在出现新的法国文献,提供了一个新的基础,有助重新出发。

二〇二〇年九月二十日于巴黎

(傅雷与其他八位留学生的法国信件中译,全部收入《九人:罗曼·罗兰与中国留学生》一书,近期将由人民文学出版社出版)