鲁迅与宋紫佩

宋紫佩

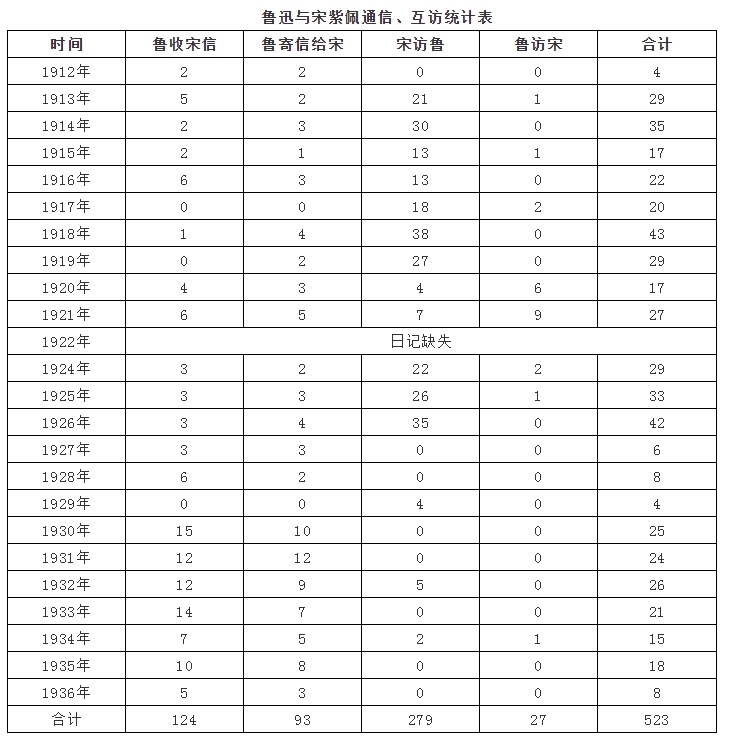

在鲁迅的朋友中,有两位可以称得上是终生挚友,一位是许寿裳,另一位是宋紫佩。学界对鲁迅与许寿裳两人关系有持续深入的探讨,但对鲁迅与宋紫佩关系的探讨颇为冷清。作为鲁迅的同乡,宋紫佩曾经是鲁迅的学生,后来又与鲁迅成为同事和挚友。从1909年相识到1936年鲁迅去世,两人的联系一直未曾间断,鲁迅在杭州、绍兴、北京、厦门、广州、上海时均与宋紫佩保持联系。即使在鲁迅去世以后,宋紫佩与鲁迅亲友之间也依然保持着联系。据笔者统计,鲁迅现存的日记(因鲁迅1922年日记缺失)中提及宋紫佩的次数多达599次(鲁迅亲友的回忆中也多次提到宋紫佩)。从1912年至1936年间,宋紫佩写给鲁迅信121封,鲁迅写给宋紫佩信81封。宋紫佩拜访鲁迅280次,鲁迅拜访宋紫佩27次。具体可见下表:

可以说,宋紫佩是鲁迅值得托付生前身后事的至交好友。本文试图对两人的交往史做一个梳理,主要分四个时期来全面再现两人近三十年的深情厚谊。

一、杭州—绍兴时期(1909年8月至1913年2月)

1908年,21岁的宋紫佩考入杭州的浙江两级师范学校优级师范部学习数理化学。次年8月,鲁迅自日本学成归国,在好友许寿裳(时任浙江两级师范学堂监学)的介绍下,至浙江两级师范学堂任教。于是,宋紫佩便成了鲁迅的学生,两人自此相识并开始交往。

鲁迅与宋紫佩二人在浙江两级师范学堂相识之初的交往并不十分愉快。在1909年底至1910年初的“木瓜之役”中,鲁迅与其他教师们相率罢教,以反对顽固守旧的学堂监督夏震武的倒行逆施,而宋紫佩却站在鲁迅、许寿裳等人的对立面,反对学堂师生驱逐夏震武,因此一度与鲁迅等人发生矛盾。

许广平在《民元前的鲁迅先生》中写道:“1910年,先生担任绍兴中学堂(应为“浙江两级师范学堂”,笔者注)的教员兼监学,那时他不过刚刚三十岁,正年富力强的时候。办事认真,学生们都畏惧他,胡愈之、孙伏园、宋紫佩等先生都是该校的俊秀超卓者,而又是社会上知名之士。内中宋先生,比较沉着,他本来在求学时最先也是学生中反对先生者之一,大约因为做监学的严峻,引起一部人的不满罢。”这里的“宋先生”,便是宋紫佩。在这一时期,宋紫佩和鲁迅之间存在一些思想和行动上的龃龉。宋紫佩错误地站在了“木瓜”的一边,反对鲁迅等进步师生。

1910年7月,鲁迅辞去浙江两级师范学堂的职务回到绍兴。同年8月,宋紫佩以73.14分的毕业成绩列入优等从浙江两级师范学堂毕业,应山会初级师范学堂之聘,教授伦理学和数学。1910年秋至1911年秋,鲁迅在绍兴府中学堂担任博物教员,后又兼任监学。鲁迅不计前嫌主动邀请宋紫佩担任绍兴府中学堂教务兼庶务并兼任理化讲席,协助鲁迅工作。1911年初,绍兴府中学堂的教员们已大多离去,而宋紫佩和鲁迅仍在坚守。1911年3月7日鲁迅致许寿裳的信中写道:“绍兴府校教员,今年颇聘得数人,刘楫先亦在是,杭州师校学生则有祝颖,沈养之,薛丛青,叶联芳,是数人于学术颇可以立,然大氐憧憧往来吴越间,不识何作。今遂无一存者,仅余俞乾三、宋琳二子,以今年来未播迁耳。”

鲁迅和宋紫佩在绍兴府中学堂共事期间,正值辛亥革命的大潮汹涌澎湃之时,鲁迅和宋紫佩二人对推动绍兴及周边地区的革命形势做出了重要贡献。

早在1907年,宋紫佩在绍兴府中学堂求学时,便与陈去病一同联络越中志士及先前大通学堂的同学,组织成立匡社。然而匡社的实际存在时间极为短暂,不到半年便陷入停顿。1911年,革命思潮愈演愈烈,为配合革命形势,宋紫佩又集先前匡社成员,于1911年春夏间成立越社,作为南社在绍兴地区的分支,以文学团体宣传革命,与南社遥相呼应。许多进步知识分子尤其是绍兴一带的有识青年纷纷加入越社,鲁迅便是最早加入越社的社员之一。“社员以数百计,一时名流,如周豫才、陈子英、范爱侬、李宗裕诸君子皆与焉。”

鲁迅在宋紫佩的介绍下加入南社,虽为南社一员,但他对南社的作风似并不认可。鲁迅在《现今的新闻学的概观》中写道:“希望革命的文人,革命一到,反而沉默下去的例子,在中国便曾有过的。即如清末的南社,便是鼓吹革命的文学团体,他们叹汉族的被压制,愤满人的凶横,渴望着‘光复旧物’。但民国成立以后,倒寂然无声了。我想,这是因为他们的理想,是在革命以后,‘重见汉官威仪’,峨冠博带。而事实并不这样,所以反而索然无味,不想执笔了。”许广平也曾回忆说:“不知怎么一来,到后来倒是先生最知己的亲切朋友,而且加入南社也是宋先生介绍的。不过对于南社的作风,先生似乎不赞同,所以始终是一个挂名的社员,没有什么表现,甚至连许多社友也不大知道他是同志之一。”

鲁迅对越社的态度,与南社相比截然不同。虽然南社与越社在名义上为“总—支”关系,但实际上其组织关系并未得以实行。越社名义上是一个文学社团,事实上是绍兴革命力量中的激进派。作为越社重要成员之一,鲁迅在越社的成立与建设过程中发挥了重要作用。1911年4月12日鲁迅致许寿裳的信中写道:“迩又拟立一社,集资刊越先正著述,次第流布,已得同志数人,亦是蚊子负山之业,然此蚊不自量力之勇,亦尚可嘉。若得成立,当更以闻。”⑩这里提到的“拟立一社”,便是越社,“同志数人”中就有宋紫佩。鲁迅对宋紫佩等人的勇气和胆识颇为嘉赏,更是以空前的热情积极筹划和参与越社的革命活动。

1911年11月4日午夜,杭州光复。消息很快传到绍兴,绍兴的旧官绅急忙组织起以清吏程赞清等人为首的军政府,并宣布独立。越社成员对这样的军政府也极其反感,立即组织在开元寺召开会议,鲁迅、宋紫佩、周建人、范爱农等人一同前往参加,在会上,鲁迅被推举为会议主席,并发表了慷慨激昂的演说,提出组织武装演说队等数件事情。当时,绍兴城里谣言四起,诸如“杭州旗营退败来绍”等,搞得人心惶惶。在宋紫佩的组织领导和鲁迅、陈去病等人的大力支持下,组成了以学生为主力的武装演说队和学生军。“佥以人心浮动,疑惧参半,宜先设武装演说队,以镇人心;一面更集同志组织学生军一队,举予为之长,有周豫才、陈子英诸君子赞襄擘划,以统其成。”许广平在《民元前的鲁迅先生》中这样回忆:“在绍兴尚未光复之顷,人心浮动,先生曾经召集了全校学生们,整队出发,在市面上游行了一通来镇静人心,结果大家当作革命军已经来了,成为垂手而得的绍兴光复。每逢谈起,先生总带着不少的兴趣描述当时的情景,就好像刚刚出发回来的那么新鲜,感动。”

绍兴光复后,王金发自任都督,有意改组军政府,召宋紫佩参与军务。宋紫佩因与其所见不同而拒绝参加,并希望办一份报纸来监督军政府。于是宋紫佩向鲁迅提议,希望以鲁迅的名义发起办报。鲁迅出于革命大义,自然没有推托。草创之初,困难重重,一些青年感到前途渺茫,中途陆续退出,只留下宋紫佩等几位青年惨淡经营。鲁迅拟定报纸名为《越铎日报》,希望该报能成为“越中民众的喉舌”,起到“监督军政分府的警钟”的作用。就这样,鲁迅为发起人和名誉总编辑,宋紫佩为社长,陈去病主持编辑事宜,李宗裕负责编务,马可兴负责财务和发行,越铎报社便成立起来了。1911年12月底,终于发出了以“周豫才”等署名的《出报传单》。又在1912年1月1日和2日的《全浙公报》上发布了《〈越铎日报〉出版布告》。

《越铎日报》于1912年1月3日正式创刊,鲁迅以“黄棘”为笔名在该报上发表了《〈越铎〉出世辞》,文中声明办报的宗旨是“纾自由之言议,尽个人之天权,促共和之进行,尺政治之得失,发社会之蒙覆,振勇毅之精神。灌输真知,扬表方物……”此后又连续两天在“本报之期望”和“特别启事”栏中申述该旨意。在具体报务上,鲁迅指导报社人员阅稿编排,并负责“西方译电”一栏。他从上海的《大陆报》《字林西报》,东京的《朝日新闻》以及德国的《东亚报》中选译国际要闻供《越铎日报》刊载,每天由宋紫佩之族弟宋子俊到东昌坊口鲁迅家中取稿付印。鲁迅开设这一专栏正是希望民众可以对国际形势有所了解,具有一定的国际视野,以谋求本国的革命和新生。在鲁迅的建议下,该报还开辟了“稽山镜水”“禹域秋阳”专栏,用以发表一些针砭时弊的短文,深受读者欢迎。在最初的一个多月中,《越铎日报》在宋紫佩、鲁迅、陈去病等人的合力经营下,揭露了新政府中旧官绅的丑恶嘴脸,披露了杀害秋瑾的谋主章介眉等人的罪行,同时也对都督王金发等提出恳切的希望和建议。

在鲁迅、宋紫佩等的影响下,《越铎日报》创刊初的思想倾向无疑是顺应时代潮流的,具有鲜明的革命意义,是对辛亥革命的热情支持和积极响应。该报也因此销路大增,日发行量达一千七百余份,一时间声名鹊起,各界莫不爱读,成为绍兴舆论之代表。

同年2月,宋紫佩等越社成员还同鲁迅一起创办了《越社丛刊》作为越社的会刊,附《越铎日报》发行,总发行所设在越铎报社内。鲁迅为《越社丛刊》主编,所刊稿件由宋紫佩交由鲁迅编订。丛刊第一集分为“文录”“诗录”“词录”三个部分,以刊发浙江进步知识分子的诗文著述为主。“文录”部分刊有鲁迅以“周作人启孟”的名义发表的《〈古小说钩沉〉序》和以“会稽周建人乔峰”的名义发表的《辛亥游录》两篇文章。另外还刊有鲁迅族叔周仲翔所作的《初夏》《山居》《春日即事》《流萤》《春夜客来》五首诗,署名为“会稽周开山仲翔”。

《越铎日报》自1912年1月3日创刊至1927年3月21日改组为《绍兴民国日报》而终刊,是辛亥革命后绍兴地区历史最长、影响最大的具有进步意义的民办报纸。虽然鲁迅和宋紫佩在其中真正发挥实际作用、有直接联系的其实只有创刊之初,但他们在辛亥革命后一段时间内监督新政府、维护绍兴地区局势稳定、启迪和教化民众、传播新兴思想等方面发挥了重要作用。可以说,《越铎日报》以及《越社丛刊》是鲁迅与宋紫佩在辛亥革命期间携手并肩作战的见证。

二、北京时期(1913年3月至1926年8月)

1912年5月,鲁迅随教育部从南京迁往北京。宋紫佩也于当年12月底离开绍兴辗转上海,后又在天津《新春报》社做了一段时间的编辑。1913年3月30日,宋紫佩到达北京。自此开始了两人交往的“北京时期”,一直到1926年8月26日鲁迅南下赴厦门大学任职为止。北京时期是鲁、宋两人交往最密切的时期,鲁迅不但视宋紫佩为学生、朋友,更把他视为家人。

宋紫佩来北京与鲁迅密切相关,具体来讲是鲁迅利用职务之便为宋紫佩谋到了一份工作。宋紫佩在新春报社工作不久后,《新春报》即停刊,宋紫佩也因此失业。而当时鲁迅已被任命为教育部佥事兼社会教育司第一科科长,正在积极筹备设立京师图书馆分馆,鲁迅借此推荐宋紫佩到京师图书馆分馆工作,故宋紫佩才来北京。初到北京后的很长一段时间,宋紫佩与鲁迅一同住在北京宣武门外南半截胡同7号绍兴会馆。宋紫佩和鲁迅一起参与京师图书馆分馆的筹备事务,后来便一直在此工作,先后担任掌书员、会计主任等职。

鲁迅到北京后不久就对佛经产生了兴趣。许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中回忆:“民三以后,鲁迅开始看佛经,用功很猛,别人赶不上。”根据《鲁迅日记》中的甲寅书帐统计,1914年鲁迅买书161种,共计645册,其中佛学相关的典籍多达90余种,近300册,约占全年购书总数之半。在鲁迅的影响下,宋紫佩也逐渐对佛学产生了兴趣,开始购买和研读佛经。通过宋紫佩留存下来的几封书信,可以看到。1914年9月20日,宋紫佩在《与李宗裕稽东校》一信中谈到“佛学主清静无为,尚有至理,吾辈韬光养晦,正可借此以修身养性。弟现略事研究,即请吾兄先行购读《大乘起信论》一本而小试之,当有得也。”同年9月29日,宋紫佩又在《与陈子英东浦》一信中说:“许、周二先生近状均佳,现皆志于佛,琳亦购得《大乘起信论》诸书,读之不解者十八九,先生研究有素,能指教尤所切。”宋紫佩在信中提到的《大乘起信论》在鲁迅当年的书帐也曾出现。鲁迅和宋紫佩同在北京,频繁互访和通信,自然在佛经的购买与阅读方面多有交流。

鲁迅自1912年5月北上以后,曾三次回故乡绍兴探亲,前两次宋紫佩都知情并有密切联系。鲁迅第一次回绍是1913年6月19日,鲁迅离京启程之时,宋紫佩曾前来相送。6月19日《鲁迅日记》记载:“午后理行李往前门外车驿,黄元生、宋紫佩来送。”鲁迅第二次回绍是为了庆祝母亲六十大寿,于1916年12月3日从北京启程出发。暂住绍兴期间,鲁迅和宋紫佩频频通信。12月20日,“寄宋子佩信并《或外小说》第二集一册。”24日“上午得宋子佩信,二十日发。”26日“寄宋子佩信。”30日“得宋子佩信,附转宋知方信,同日发。”

宋紫佩在北京谋生期间也曾多次回绍兴探亲。每次回乡,宋紫佩都会帮鲁迅捎带东西回家;返回北京时,又常常会从家乡带一些土特产给鲁迅,或是替鲁迅在绍兴的亲友托带东西到北京。这在《鲁迅日记》中有大量记载。如1913年12月,宋紫佩回绍,12月20日《鲁迅日记》记载:“归途过临记洋行买饼干三匣,拟托宋子佩寄家。”1915年3月,宋紫佩又一次回乡,并帮鲁迅捎带信件、蘑菇、古钱币、书籍、石刻拓本等给在绍兴的周作人。绍兴人爱吃笋干、干菜之类的食物,宋紫佩也多次为鲁迅捎来。1915年6月7日“宋子佩自越中至,交来二弟函并干菜一合,又送笋干一合,新茗二包。”其实,从宋紫佩家所在的平水宋家店到绍兴城里鲁迅的家中,有二十多公里的路程,且平水一带山路难行,若步行则需五六个小时。宋紫佩千里迢迢帮鲁迅捎带信件、书籍、果脯饼干等,传递的是浓浓的情谊;他给鲁迅带去的笋干、干菜、火腿、茶叶等土特产,更是让身在北京的鲁迅可以尝到家乡的味道与温情。

由于宋紫佩在京师图书馆分馆工作,鲁迅因此常常托他从图书馆借书,看完后又寄给宋紫佩请他归还。在鲁迅的日记中有多次记载,如1920年2月24日“下午寄宋紫佩信借书。”4月24日“寄宋紫佩信还书。”鲁迅还曾托宋紫佩修订书册,修书的工钱是先由宋紫佩代付,事后鲁迅再付给宋紫佩的。《鲁迅日记》中记载,1920年11月24日“午后得宋紫佩信并订成之书二十六本,工泉千。”12月16日“午后往图书分馆还子佩代付之修书泉一千文。”此外,鲁迅每有著作、译作或主编的杂志出版,都会送一册给宋紫佩作为纪念,如《会稽郡故书杂集》《或外小说》《桃色之云》《呐喊》《小说史略》《苏俄文艺论战》《语丝》等书都曾送给过宋紫佩。

对于宋紫佩拜托的事,鲁迅会鼎力相助,如宋紫佩托鲁迅找吴雷川作族谱序一事。1915年,宋紫佩的家族——会稽日铸宋氏家族重修宗谱,宋紫佩函请柳亚子撰叙未果,便希望能请吴雷川为宗谱作序。吴雷川是清末翰林进士,在江浙一带颇具名望,民国后与鲁迅同在教育部供职,于是宋紫佩便将请序之事拜托给鲁迅。宋紫佩把撰族谱序这样的大事拜托给鲁迅,是对鲁迅的敬重和信任;鲁迅替宋紫佩请到了吴雷川所作的序文,又在序成之后几次三番请客还礼,可见对此事的重视。这篇《宋氏族谱序》也是鲁宋二人亲密友好、信赖的见证。

《鲁迅日记》中还多次提到宋紫佩的儿子宋舒、堂侄宋芷生、侄子宋德沅等。宋紫佩的儿子自出生就受到鲁迅的厚爱。宋紫佩的儿子早产体弱,宋家人为此担忧。鲁迅通晓医理,得知后从中调解,“先天不足,后天调养就行,勿需多虑”,并为孩子取名为“舒”,又名“大展”,取舒展之意。宋舒曾多次跟着宋紫佩到鲁迅家中做客,鲁迅还送给他玩具。他写给鲁迅的第一封信,写的是在中山公园与鲁迅等大人们一起吃饭的场景,还对鲁迅咀嚼吃力的样子做了一番形容。鲁迅在给宋紫佩的回信中提到了宋舒的信,夸奖小孩子会形容。1914年2月3日,宋紫佩的堂侄宋芷生曾带着宋紫佩的书信到鲁迅家中拜访,次日又去教育部拜访鲁迅。自此以后,宋芷生常去拜访鲁迅,有时谈至半夜才离开,二人也互赠书籍,相互通信。宋德沅是宋紫佩之侄,《鲁迅日记》中1923年7月27日有“下午紫佩挈其子侄来并赠笋干、新茶各一包,贻其孩子玩具二事。”这里的“侄”指的便是宋紫佩之侄宋德沅。

宋紫佩与鲁迅的家人也十分熟络,来往亲密。在绍兴革命与办报期间,宋紫佩就已和周作人、周建人相识。在北京时期,宋紫佩和周作人、周建人自然也有所往来。1916年10月12日周建人回绍,宋紫佩前去相送。1919年3月31日,宋紫佩和周作人一同结伴从北京出发回绍兴。另外,宋紫佩与周家三兄弟之间相互转交书籍、信件之类的事也在鲁迅日记中多有记载,足见宋紫佩与鲁迅兄弟们之间的亲密关系。

鲁迅将母亲和朱安接到北京前,每月向绍兴汇钱作为家中的生活费,有时汇钱的事也会托宋紫佩去办,有时甚至寄往家中的钱都是向宋紫佩借支。1916年10月5日“午后托子佩往兴业银行汇银三十元至家,并寄二弟一函。”1917年1月10日“上午托子佩至浙兴业银行汇家泉百十还旅费等,并与二弟函一。”9月1日“下午寄家八月用泉五十,从子佩假。”如此种种,定是十分可靠和信赖的朋友,鲁迅才会将给母亲汇钱这样的事放心托付给他。

所谓患难见真情,在对方面临困境时,鲁迅和宋紫佩都以实际行动予以全力帮助和支持。1923年教育部裁员,当时宋紫佩正是在教育部所辖的京师图书馆分馆任职。鲁迅担心宋紫佩会因此受到牵连失去工作,便特地写信给好友许寿裳,希望可以帮宋紫佩谋一个女师校注册管理员的职位。所幸宋紫佩后来并未受到牵连,继续在京师图书馆分馆任职。

1925年,鲁迅因支持女师大学生反帝爱国运动而遭到教育总长章士钊的非法免职。8月14日,鲁迅的免职令发布以后,当天去拜访鲁迅的友人多达23人,宋紫佩便在其中。不仅如此,宋紫佩又分别于16日、18日、20日、26日、28日五次前去拜访。10月13日《鲁迅日记》记载:“得平政院通知,即送紫佩并附信。”平政院送来的正是章士钊答辩书副本,要求鲁迅在5日内答复。像这样的案子,鲁迅自然要托付给可信赖之人,显然宋紫佩便是。宋紫佩擅长文案,京师图书馆分馆又可查阅大量资料,且他幼时的老师寿洙邻当时正在北洋政府的平政院担任法官。因此,鲁迅请宋紫佩代写互辩书提纲。三天后,宋紫佩写出了控诉章士钊的互辩提纲的底稿交鲁迅。自1925年8月14日免职令发布至1926年1月18日鲁迅重回教育部,宋紫佩是鲁迅所有友人中与之联系最多的一位,在此期间,宋紫佩拜访鲁迅的次数多达15次(其中两次访而未遇),另有一封信致鲁迅。

在北京期间,鲁迅和宋紫佩曾多次相互借钱,鲁迅在日记中对此亦有记录。宋紫佩初到北京之时,虽在鲁迅的举荐下担任京师图书馆分馆掌书员,但收入不高,因此在最初的几年,大多是宋紫佩向鲁迅借钱,少则十元,多则五十元。鲁迅也曾多次向宋紫佩借钱,主要集中在1921年和1924年。1920年底,鲁迅二弟周作人患上了肋膜炎,1921年1月即开始大病,3月29日,因病势恶化住进山本医院。同年七八月间,三弟周建人之子周沛因痢症住院二十多天,鲁迅自己也因身体不适前往医院就诊。1921年,因北洋政府国库空虚,截至该年10月,教育部已欠薪五个月。医疗费、欠薪、扣薪、房屋租金、日常开销……如此种种,仅靠鲁迅的课酬和稿费,无法维持家庭开支,鲁迅因此陷入经济困顿。1921年,鲁迅不但于4月和11月分别向义兴局和大同号各借款两百元,还曾先后向齐寿山、许寿裳、宋紫佩、李遐卿等共借款六百九十元,其中5月30日、8月12日分别向宋紫佩借款五十元,8月10日向宋紫佩借款一百元。在宋紫佩等友人的帮助下,鲁迅最终度过了1921年的财政危机。鲁迅与周作人失和后,鲁迅于1923年10月30日买下阜成门内西三条二十一号旧屋,议价八百元,于当年12月及次年1月分两次付清房款,并于1924年1月开始翻建,房屋修葺价格不菲。1924年1月至5月期间,鲁迅向齐寿山、宋紫佩、李慎斋借款共计七百五十元,其中于5月13日向宋紫佩借款二百元,直至鲁迅离京前才将这些钱还清。

鲁迅两次搬迁新居,宋紫佩都赠予家具作为祝贺;宋紫佩搬家时,鲁迅也同样送上贺礼。鲁迅的日记中均有记录,如1919年8月,周家购进八道湾十一号,搬家前,鲁迅曾托宋紫佩购买家具,“午后托子佩买家具十九件,见泉四十。”宋紫佩与鲁迅的另两位友人又合送四张椅子。1923年5月宋紫佩移新居,鲁迅至京师图书馆分馆赠其十元作为贺礼。第二年,鲁迅迁居西三条胡同二十一号,宋紫佩又送给鲁迅两张榆木几。鲁迅和宋紫佩的礼尚往来,不在礼物轻重,在于二人之间的美好情谊与祝愿。

鲁迅和宋紫佩在北京时,常常三五好友一同相约吃饭共饮。1913年5月1日,“晚子英来,招之至广和居饮,子佩同去。”1915年10月30日,“晚念钦先生来,紫佩招至广和居共饭,李霞(卿)亦至也。”1916年10月5日,“晚邀子佩及三弟往广和居饭。”11月24日,“晚子佩招饮于广和居。”1919年6月1日,“晚子佩招饮于颐香斋,与二弟同往。”……

笔者根据《鲁迅日记》的记载统计,北京时期(1913年3月至1926年8月),宋紫佩至少268次到鲁迅家中拜访鲁迅,鲁迅也曾至少26次拜访宋紫佩,其中20次是去京师图书馆分馆见宋紫佩。这样算来,两人平均每两周左右便能见一次面,最多的时候,一个月中见面次数多达10次。即使如此频繁的见面,鲁迅和宋紫佩之间也依然保持通信,这一时期,宋紫佩37次写信给鲁迅,鲁迅也30次致信宋紫佩。鲁迅日记并非每天都写,所写的内容也并非生活的全部,但是,仅鲁迅日记中可见的关于宋紫佩的记录就如此之多,现实生活中鲁迅和宋紫佩的书信往来、互访必定还有很多。北京时期的鲁迅和宋紫佩交往,更多的是普通人之间的平凡友谊;然而,两人不计回报的相互帮助,披心相付,为这平凡的友谊增添了几许不平凡的闪光。

三、厦门—广州—上海时期(1926年8月至1936年10月)

1926年8月,鲁迅南下至厦门大学,次年1月即前往广州,赴中山大学任教,10月即辞去中山大学的职务赴上海。鲁迅在厦门和广州的时间加起来仅一年零一个月左右,在此期间,鲁迅和宋紫佩主要依靠书信联系。1927年10月鲁迅抵达上海,到1936年10月鲁迅在上海寓中病逝,鲁迅在上海生活了整整九年。在这九年间,鲁迅和宋紫佩主要是通过书信交流,其间也有鲁迅赴北平探亲和宋紫佩赴沪时的十余次见面经历。在此时期,宋紫佩代鲁迅行孝,成为鲁迅与母亲及朱安的联络人,充当了鲁迅的兄弟、鲁老太太“儿子”的角色。

1929年5月,鲁迅回北平探望母亲。5月15日,鲁迅抵达北平当天,宋紫佩即赴鲁迅家中探望。鲁迅计划返程时,因“奉安典礼”之故,火车屡被耽搁,但若坐船走海路更是颇费周折。为此鲁迅一连六次在致许广平的信中提到返程之事,宽慰许广平不必担心,实际上心中颇多担忧。幸而几日后,宋紫佩为鲁迅买到了回上海的火车卧铺票,并亲自送到鲁迅寓中,可谓帮鲁迅解了燃眉之急。1929年5月31日鲁迅在日记中写道:“下午紫佩来,为代购得车券一枚,并卧车券共泉五十五元七角也。”

1932年11月,鲁老太太病重,宋紫佩从北平发航空信告知鲁迅,鲁迅立刻赶赴北平探望母亲。在鲁迅探病的十多天里,不仅宋紫佩五次前往鲁迅家中探望,就连宋紫佩的儿子、侄子、侄女也纷纷前去探望。从鲁迅致许广平的信中得知,当时宋紫佩的妻子正在病中,但他还是抽空多次去探望鲁迅和鲁老太太。难怪鲁迅在致许广平的信中写道:“我到此后,紫佩、静农、寄野、建功、兼士、幼渔,皆待我甚好,这种老朋友的态度,在上海势利之邦是看不见的。”

1934年4月,宋紫佩回绍兴探亲,计划返回北平前中转去一趟上海。4月13日,鲁迅在致母亲的信中写道:“和森及子佩,均未见过,想须由家中出来过上海时,始来相访了。”4月25日鲁迅又在致母亲的信中说:“紫佩亦尚未来过,大约在家中多留了几天。今年南方天气太冷,果菜俱迟,新笋干尚未上市,不及托紫佩带回,只能将来由邮局寄送了。”从鲁迅写给母亲的信中可以看出,鲁迅一直惦念着宋紫佩,急切地希望宋紫佩可以早日来上海相见。4月27日下午,宋紫佩终于到达上海,并专程到鲁迅寓中拜访,然而不巧的是,鲁迅正好出门在外。鲁迅回来得知宋紫佩到访的消息,急忙赶去旅馆找宋紫佩,更不巧的是,宋紫佩也不在旅馆。好友分别多年未能相见自然是遗憾的,于是第二天,宋紫佩再次前来拜访,鲁迅热情相待,并送给他一盒榛子和一盒蜜枣,又托他将信笺、蘑菇、《世界画报》等带给母亲。5月4日,鲁迅致信母亲说:“紫佩已来过,托其带上桌布一条,枕头套二个,肥皂一盒,想已早到北平矣。”

自鲁迅离开北平后,北平寓中的鲁老太太和朱安一直由宋紫佩照顾。鲁迅每月按时从上海汇生活费给母亲,常常是请宋紫佩转交,《鲁迅日记》中记载的诸如此事至少有十次。鲁老太太十分想念海婴,而鲁迅携妻儿北上看望母亲的打算一直未能成行,于是鲁迅常常从上海寄海婴的照片给母亲,并由宋紫佩转交给母亲,以慰母亲思念之切。鲁老太太曾拟去上海,1935年3月1日,鲁迅在信中交代母亲:“俞二小姐如果能够送来,那是最好不过的了,总比别的便人可靠。但火车必须坐卧车;动身后打一电报,我们可以到车站去接。以上二事,当另函托紫佩兄办理。”当天上午,鲁迅分别寄出给母亲和宋紫佩的信。

鲁迅和母亲之间一直保持通信,而鲁老太太写给鲁迅的信常常是其口述,由宋紫佩或俞芳、俞藻姐妹代写。1935年7月17日鲁迅写给母亲的信中就提到:“母亲大人膝下敬禀者,七月六日及十日(紫佩代写)两信,均已收到。”若非宋紫佩在代写信件时有所标注,便是鲁迅能够认得宋紫佩的笔迹。

1936年1月,北平警察局曾去西三条胡同鲁迅家丈量住房面积,母亲写信来告知鲁迅,1月21日,鲁迅在给母亲的回信中说:“丈量家屋的事,大约不过要一些钱而已,已函托紫佩了。”2月1日鲁迅又致母亲:“关于房屋,已函托紫佩了,但至今未有回信,不知何故。”或许是因为信还未收到,或许是因为中间有事耽搁,但宋紫佩不会辜负鲁迅的信任,并没有忘记帮鲁迅处理好这件事。5月7日鲁迅在信中告诉母亲:“丈量的事,既经办妥,总算了了一件事。”在宋紫佩的帮助下,北平警察局丈量鲁迅家屋索钱之事终于得以妥善解决。

由于鲁迅与周作人失和,周建人又在上海,可以说宋紫佩代替鲁迅承担起了照顾鲁老太太和朱安的责任。他对待鲁迅的母亲就像对待自己的母亲一样,在生活小事上悉心服侍,鲁老太太一定也为有这样一个好“儿子”而感到欣慰。

1936年宋紫佩五十大寿,鲁迅在致母亲的信中说:“紫佩生日,当由男从上海送礼去,家里可以不必管了。”鲁迅有心亲自为宋紫佩筹备礼物,但考虑到路途遥远,邮寄不便,于是在宋紫佩生日之时,鲁迅从上海寄了一封贺信给宋紫佩,并汇款十元作为贺礼。

根据《鲁迅日记》统计,鲁迅写给宋紫佩的信件至少有80余封,然而如今保存下来并收入《鲁迅全集》的仅仅只有1936年的两封。其中一封是祝贺宋紫佩五十大寿,另一封是托宋紫佩找书。《鲁迅日记》中有记载的宋紫佩写给鲁迅的信至少有120余封,如今无一封留存。因此,作为鲁迅与宋紫佩友谊的直接见证,鲁迅致宋紫佩的这两封信颇为珍贵。

这一时期,鲁迅和宋紫佩主要通过书信联系,宋紫佩也频繁出现在鲁迅与母亲、许广平的书信中。宋紫佩对鲁迅可谓坦诚相待,不求回报。鲁老太太生病时的探视,转交鲁迅寄给母亲的生活费和照片,代鲁老太太写信,解决警察局丈量家屋索钱之事……鲁迅离开北平后,宋紫佩便担负起了在生活上照顾鲁老太太的责任,将鲁老太太当作自己的母亲一般。帮鲁迅购买火车卧铺票,找书修书,停经上海时帮鲁迅捎带东西给在北平的母亲……此时期的宋紫佩,不但代鲁迅照顾鲁老太太和朱安,而且充当了鲁迅在北京的联络人,帮助鲁迅解决了诸多麻烦。

四、鲁迅去世以后(1936年10月至1952年11月)

1936年10月19日,鲁迅在上海寓中因病逝世。身在北平的周作人收到电报得知大哥去世的消息,并没有直接前往西三条胡同母亲的住处,而是先去京师图书馆分馆找宋紫佩商议,与宋紫佩同去见母亲,显然周作人也把宋紫佩视成为周家最值得信赖的人。

鲁迅去世以后,宋紫佩与鲁迅亲友之间的联系并未就此间断,而是一如既往地在生活上悉心照顾着鲁老太太和朱安;同时也与在上海的许广平保持通信联系,向许广平汇报鲁老太太和朱安在北平的生活近况,并十分挂念许广平和海婴在上海的处境。

北京鲁迅博物馆鲁迅研究室编的《鲁迅研究资料》(第16辑)收录有9封宋紫佩致许广平的书信,另外在许广平与鲁老太太、朱安、阮绍先等人联系的书信中,也曾19次提到宋紫佩。在写给许广平的信中,宋紫佩尊敬地称鲁迅为“大先生”或“迅师”,称许广平为“景宋夫人”“景宋先生”或“景宋女士”,鲁老太太为“太师母”,朱安为“大师母”,海婴为“世兄”。事实上,宋紫佩作为鲁迅学生的时间只有在浙江两级师范学校时的一年,且年龄上只比鲁迅小6岁,但是宋紫佩一直以一个晚辈的身份尊敬地对待鲁迅及其家人,甚至称比自己年幼42岁的海婴为“世兄”,可见宋紫佩为人之谦恭有礼。

1937年2月25日,宋紫佩致许广平的信中曾这样说:“大先生生前待琳如家人,常愧无以报答,其身后一切,自当竭尽棉力以大先生之意志为意志。”鲁迅逝世后,许广平和周建人都身在上海难以照料北平之事,周作人早已与鲁迅决裂,鲁老太太年迈,朱安不便主持,鲁迅生前在北平的许多好友如许寿裳、李霁野等因时局动荡之故也陆续离开北平,因此在许多事情上鲁老太太都与宋紫佩商量,或由宋紫佩等在北平的友人帮忙处理。许广平寄给鲁老太太的生活费,也依然是由宋紫佩代为转交。

鲁迅生前,周家曾购入北京八道湾十一号的房产,契约上鲁迅为户主,但产权为周氏三兄弟共有。鲁迅去世半年后,周作人主持重订八道湾房产的议约,议约落款中除朱安、周作人、周建人及乡长、公亲的署名和印章外,宋紫佩作为重订议约的见证人和执笔者,也在议约上署名并盖章。可见,宋紫佩是鲁迅全家都值得信赖之人。

1937年7月18日,鲁迅纪念委员会在沪召开成立大会,出席的有蔡元培、宋庆龄、许寿裳等四十余位文化界人士,宋紫佩作为委员亦出席大会。他在致许广平的信中谦逊地说:“迅师纪念会,列入贱名,深为荣幸,但恐无甚贡献,未免抱愧耳!”二十八年来,宋紫佩与鲁迅并肩作战,在生活上处处帮扶鲁迅,照料其家人,“无甚贡献,未免抱愧”实为谦逊之至之言。

宋紫佩不遗余力地帮助鲁迅一家,鲁老太太和许广平自然不会忘记这份情谊,时常关心和问候宋紫佩。1937年4月,许广平将鲁迅在1934年至1936年间的13篇杂文编成《夜记》,鲁老太太收到此书初版后即将一册赠予宋紫佩,嘱为道谢。7月11日,许广平致鲁老太太的信中问道:“紫佩先生时常见到否?见时乞叱名候好为叩。”鲁老太太在回信中说:“宋先生不大常见,来时当为致意。”1947年许广平又有书托人带至北平,其中一本便是指名送给宋紫佩的。

在保护鲁迅在北平的遗物上,宋紫佩可谓是煞费苦心。1944年,一份鲁迅藏书的书目通过北京琉璃厂来薰阁流传开来,称鲁迅在平家属亟待出售这些藏书。许广平得知此事后随即采取行动,全力制止兜售鲁迅藏书的行为。唐弢和刘哲民受许广平的委托,专程赶赴北平拜访宋紫佩,并拿出许广平的亲笔信,请他出面与鲁迅在平家属洽谈。宋紫佩陪同唐弢和刘哲民来到西三条二十一号,说明来意后,朱安起先颇为激动,冲着宋紫佩三人说:“你们总说要鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!”宋紫佩忙笑着解释,唐弢也把许广平在上海被宪兵逮捕导致汇款中断,以及海婴不得不外出避难等事一一向朱安述说,并表示她的生活费将仍由许广平负担,倘有困难,朋友们也会出手相助,恳请朱安千万不要出售鲁迅藏书。朱安听了这些,遂打消了卖书的念头,转而关心起许广平和海婴的境况。在许广平、宋紫佩等人的共同努力下,非法兜售鲁迅藏书之事最终得以平息,如今鲁迅藏书得以保存,也有宋紫佩的一份功劳。

自1943年鲁老太太去世后,朱安孤身一人留在北平生活,晚年又因身体病痛打针吃药,凡事诸多不便。许广平每月给朱安汇生活费,让她能够维持生计,宋紫佩更是时常前去照看,在生活上尽力帮衬。许广平在致朱安的信中说:“你如果有事要人照料,阮太太她们心肠好,宋先生也好,是不是请他们帮忙一下好呢?……我想他们不会不体谅的。”朱安给许广平的回信中也说:“此事系由宋先生介绍来阮太太代讲价钱。”1947年,朱安日益病重,性命垂危。许广平不在北京,很多事不能亲自照料和处理,只好全权托付给宋紫佩等几位在北平的亲友。1947年4月1日,许广平致吴昱恒、徐盈的信中说“万一朱女士不讳……寓中遗物,能逐一登记(书目已有记出)托阮、宋、吴、徐四位先生公同保管。……房屋(北屋五间及东屋全间)由阮、宋、吴、徐四位先生会同于出殡后锁起……”若非完全信赖,许广平又如何会将这样的事交给宋紫佩等四人去办呢?

1947年6月29日,朱安在北平西三条屋中去世。临终前一天,朱安神志尚清晰,她特地把宋紫佩叫到身边,口授遗嘱,把身后大事统统托付给他,足见其对宋紫佩的信任。宋紫佩对朱安也充满感念和同情,“她病时一无亲故可靠之人,情实可怜,一见琳终是泪流满面,她念大先生,念先生又念海婴,在这种情形之下,琳惟有劝慰而已,言念及此,琳亦为之酸心。”朱安身后,宋紫佩依照许广平的嘱托,妥善安排丧事,清点西三条物品并封存房屋,竭力保存故居中鲁迅的遗物。7月3日阮绍先致许广平的信中说:“莹地由谢太太、宋先生、家母与丰一商洽结果,暂葬于二先生所有另一块坟地中……此处各物品已陪同谢太太,宋先生以封条封起,均俟表婶到(京)处理。”7月9日、11日、31日宋紫佩又一连三次致信许广平向她汇报朱安后事、西三条屋修理安顿等事宜,并表示“于先生未回平以前决不再生问题,至于大先生名下遗物,一无变动,可请放心。”

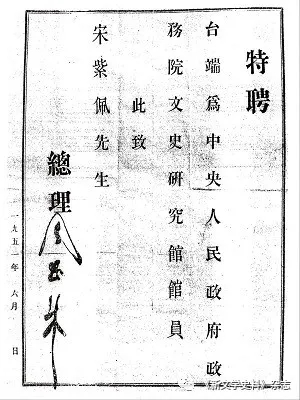

聘书

鲁迅逝世后的十多年里,宋紫佩对鲁迅的友谊始终不渝,妥善处理鲁迅以及鲁老太太、朱安后事,竭力保护鲁迅遗物,成为鲁迅亲友都信赖的人。1951年7月宋紫佩被聘为中央文史研究馆馆员。1952年11月9日宋紫佩在北京病逝,享年65岁。至此,鲁迅和宋紫佩之间的友谊画上了一个圆满的句号。

结语

鲁迅与宋紫佩相识之初,两人非但没有因“木瓜之役”一事结怨,反而不计前嫌,从师生成为战友;在北京时期两人成为亲密无间、“待如家人”的朋友;鲁迅离开北京后,宋紫佩又代替鲁迅照顾家人,成为鲁老太太的“儿子”;鲁迅去世后,宋紫佩对鲁迅家人以及遗产的照顾和爱护并未中断,一直持续到宋紫佩过世。许广平在《民元前的鲁迅先生》中回忆:“宋先生在短短的不满意之后,对先生十分了解,后来一同在北平就事,以同乡而又学生的关系,过从甚于亲属,许多事情,先生都得他帮忙。一直到现在,他的母亲,还时常得到宋先生的照拂。所以先生时常说:‘我觉得先同我闹过,后来再认识的朋友,是一直好下去;而先是要好,一闹之后,是不大再好起来的。’这几句话,拿来考察先生和朋友之际的关系,似颇的确。”

长期以来,鲁迅一直都是伟大的“文学家”“思想家”“革命家”,这方面的研究论著连篇累牍,神话鲁迅的同时也遮蔽了真实的鲁迅,鲁迅只剩下一个伟大的空壳。正如鲁迅的长孙周令飞所说:“我有义务去丰润历史上被悬挂起来的祖父的模样;除了被木刻了的,除了被当作战士和旗手了的,甚至因为时代的原因,被刻意虚构了的鲁迅,我还要告诉大家一个幽默、热爱生活的鲁迅,一个有血有肉、饮食男女的鲁迅。”通过梳理鲁迅与宋紫佩两人的交往,我们可以看到一个日常生活中有血有肉、饮食男女的鲁迅。作为师长,他与学生(宋紫佩)冲在辛亥革命浪潮的前沿,充当政府的舆论监督。退潮后,他又暂时退回书斋,辑录金石碑帖,购买佛经寻求慰藉。同时,利用职务以及社会关系,他还为宋紫佩找工作,进而关照宋家人。在日常生活中,他也遭遇了兄弟失和、经济匮乏、生活琐事等诸问题。作为朋友的宋紫佩力所能及地协助鲁迅解决日常生活中的琐事,如代为借书、还书,为他捎带家乡特产、购买火车票,代为照顾母亲以及妻子等。他们的交往,更多的是生活琐事,但也正因为这些琐事,才显出鲁迅作为普通人有情有义的一面。

在鲁迅的朋友中,宋紫佩显然是个“小人物”,但是正是因为这样的“小人物”,却与鲁迅共同维系了近三十年至死不渝的友谊。鲁迅去世后,宋紫佩仍然为鲁迅以及周家的事多次出力,一直到去世。所谓君子之交淡如水,宋紫佩“生性抗直”,在辛亥革命期间积极进步,与鲁迅等人同舟共济,可谓“勇”;在生活上,宋紫佩忠诚老实,沉默寡言,尊敬地对待鲁迅及其家人,在鲁迅生前身后事上尽心帮扶,可谓“忠”。鲁迅和宋紫佩交往数十年来,经历了从师生,到同事,到朋友,到亲人的发展过程,两人的友谊正如悠悠鉴湖水酿成的一坛绍兴老酒,时间愈久,愈加甘甜醇厚,让人回味无穷。

(选自《新文学史料》2020年第四期,原文注释省略)