对话:与他人的灵魂共情,是写作的最大乐趣之一

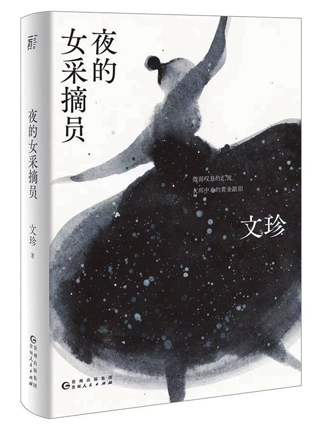

文珍,作家。已出版小说集《夜的女采摘员》《柒》《我们夜里在美术馆谈恋爱》《十一味爱》,散文集《三四越界》,诗集《鲸鱼破冰》。曾获老舍文学奖、十月文学奖、上海文学奖等。

故事天然属于夜晚

刘欣玥:很高兴今天有机会和文珍一起,谈谈你最新出版的小说集《夜的女采摘员》。2011年你出版了第一本小说集《十一味爱》,此后又有小说集《我们夜里在美术馆谈恋爱》《柒》,散文集《三四越界》,诗集《鲸鱼破冰》相继问世。将近10年的写作编年,也伴随着文体上不断的试验和越界。《夜的女采摘员》可以说是10年写作的一次积淀,也可以说是一次特别的变奏。书中有让人耳目一新的尝试,也有你一以贯之坚持和追问的东西。

在我印象里,你曾多次将写作比作“泅渡大海”。此刻,我们在上海北外滩虽然没有大海,但泅渡黄浦江或许也不错。建投书局本身也是高度隐喻化的空间,我们虽然从黑暗中出发,但一路上都向着发光的彼岸。这就像是写作本身一样。

卢梭在《爱弥儿》里说过,我们的生命有一半时间在黑暗中度过。在电灯被发明之前,故事似乎天然地属于夜晚。人们在夜里更容易自我省察,袒露内心诚实的情感和欲望。但黑夜也意味着危险、恐惧和未知,它催生出幻想,让人类有了讲故事打发漫漫长夜的机会。这也是很多民间传说、精怪故事、童话寓言的由来。但随着照明技术和科学启蒙的普及,黑暗被驱逐,我们也丧失了许多属于前工业时代的想象力。在这个意义上,我将《夜的女采摘员》理解为一种黑夜故事传统的复活。书中的很多主人公是“非人”,有超现实主义色彩,文体也混合了成长小说、童话、奇幻文学、鬼故事与寓言,呈现出形式与内容相互呼应的奇特性。

你一向擅长写都市男女的情感故事,但是这次却转向了离自身经验很远的他者。是出于什么样的契机,让你开始将关注对象从近拉远?

文 珍:欣玥是非常优秀的青年批评家,对“80后”女性写作者长期追踪阅读,很荣幸其中也包括我。这次其实已经不是我们第一次对谈了。我们2018年就曾在广州方所聊过,那次是聊散文集《三四越界》。很开心两年之后又可以继续对谈新书。

这本书的主题源自之前和我约稿的三联一位编辑的建议。他发现我小说里有不那么好定义的部分,肯定不算现实主义,但也不是纯粹的童话或精怪故事,反而比其他看似现实主义的小说更多地涉及到社会议题。他建议我把这些内容整合起来成为一本集子。后来他离职了,我也把新书交给了一页,但这个主题和最初决定选入的几篇保留了下来,另增了几篇新的,就变成了现在的样子。书里的篇目时间跨度可能是所有书里最大的,差不多隔了10年。就像欣玥说的,我喜欢夜晚泅渡的意象,这本书就像一艘小小的夜航船,乘客陆续分头上船,但各自都有确凿的上船理由。

腰封文案有一句话,“我理解一切因为我是一切”,源自阿根廷女诗人阿方斯娜·斯托尔妮的诗。我当然不至于狂妄到真的以为自己可以理解一切,但写作对于我来说,最大乐趣之一就是可以通过写作进入他人的世界,与其他灵魂共情,乃至于借人躯壳,短暂体验他人的人生。在这本书里我甚至成了一头黑熊或一只乌鸦,这些努力去贴近其他生命样态的尝试不知成功与否,但大抵代表了某种去理解、描摹、记录的愿望。

天真本身有混沌而本质的力量

刘欣玥:“夜晚的采摘”本身是孤独的劳作,说到底仍需要独自一人去完成。所幸尽管是从孤独出发,但最终会通向“理解他人”。“黑夜”在这里其实可以一分为二地理解,一边是梦幻,另一边则属于现实。小说里有很多天马行空的奇思妙想,比如《五月的黑熊怪和他的一个特别朋友》里,深山古庙里的黑熊怪通过手机去窥视网红经营的“有趣的人类生活”,最后却收获一场幻灭。与此同时,小说里也隐晦地提到了另一种“网络写作”和消费热点背后的道德悖论。又如《乌鸦》,通过乌鸦的眼睛去追随心爱的女大学生,直至一步步探入塌陷的蚁族生活内部。正如你所说,所有看似轻盈、自由、幽默的幻想和叙说,从来都没有脱离严肃的社会问题的轴线。小说里很多人或动物的原型,其实是早已被公众遗忘的新闻当事人,在曾经的舆论热度消退以后,文学在接棒新闻,继续记忆。但如果可以在虚构世界里重塑秩序,去构建一种更好的生活,谁又能说这种文学性的努力,不会推动现实世界发生一点点改变呢?尤其是在这魔幻又艰难的2020年,这样的思考可能是特别必要的。我知道文珍一直关心弱势族群的生存处境和权益,这些被淡忘的现实议题,是如何成为你创作驱动力的?

文 珍:《了不起的盖茨比》里,叙述者“我”转述他父亲的话:“每当你要批评别人,要记住世上不是每个人都有你这么好的条件。”我很小就读过这本书,也深深记住了这句话。那个“我”还说,因为这教导,让自己见识了许多古怪的性格,也会莫名吸引陌生人向他倾诉心事。我想自己大概也正好是这样一种人。树洞当久了,当然也会有倾诉欲,又或者说,我本来就是有好奇心和表达欲的人。虽不愿论人短长,但不代表对他人、对社会事件没有自己的立场和看法。在生活中没说的话,最终通过文字表达出来。

选择用动物做主角有点讨巧的是,动物和孩童一样,都不是社会既得利益者,也不会主动追求名利,因此会被认为是更纯粹也更天真的群体,会惊诧于人类世界种种习以为常的文明痼疾。这种天真本身有混沌而本质的力量,可以让我们正视自身的荒谬。

刘欣玥:我们之前聊天时,你有个说法让我印象很深。你说这本书里的故事是你写作脉络中的“冷门选手”。里面好几篇作品都不是在大刊发表的,不知你怎么看待自己想写的东西与各种“标准”之间的关系和距离?

文 珍:其实应该说我还是很幸运的。即便是冷门选手,这本书还是得到了很多普通读者的爱。在我目前的阶段,可能更在意的是如何让自己满意,而不是抵达任何“标准”。

刘欣玥:我很喜欢你刚刚说的动物和孩子具有混沌的力量,所以会天然地更容易对现存的荒谬秩序发起质询和挑战。这本身已经表明了你的文化立场,也是我读《夜的女采摘员》时很有共鸣的一点。

这本书里绝大多数的主人公是动物、孩子、女人、鬼魂。相对于成年人、男性与人类中心主义,它们无论是在现实的权力结构,还是叙事的等级格局里,往往都处在相对被动和压抑的地位。随着这些阴影遮蔽下的群体成为主角,从他们的立场和眼光出发去创作,会发现孩子如此轻易地反衬出大人的无知和失职,动物也会回击人类的傲慢自大。从写作者选择站在这一边开始,就已经不再是一个旁观者,我在小说中读到了一种平视的目光,而且是深度共情、浸润其中的。

我慢慢理解了

许多同时发声的声部

刘欣玥:想和你特别聊聊小说中的孩子形象。在你这两年的写作中,终于开始集中正面处理自己的童年,从儿时留守湖南,到移居深圳前后的诸多原生家庭经验。第一篇《小孩小孩》与最后一篇《雷克雅未克的光》首尾相扣,留守儿童的创伤回忆也成为全书的一个情感支点,又比如自叙传味道很浓的《刺猬》正面处理了母女关系,全书题记“献给老熊”正是给你母亲的——这些都让父母、家人的在场感变得很强烈。是什么原因促使你开始处理这些童年经验?

文 珍:有人说,我会写小说是因为记忆力好,对童年记忆都很深刻。但有个原因是那些趣事会被我妈也就是老熊同志反复讲述,她每次讲的内容都是一样的,并没有新的细节,但有趣的是,每次激发她回忆的原因都不太一样,我也不光记得她一次又一次说的早已烂熟于心的内容,也会记得她说故事的场景,包括她每次都会再次被回忆逗得哈哈大笑的神态。也许不是我真的记得那些事发生过,而是我听她说时,用想象把一切在头脑中重演了一遍。这有点像写作或阅读,我们每次重读,都是一次崭新的创造。

我认识我妈时,她比我现在要年轻得多。就是说,我在她身上得以观察一个女人未完待续的后半生,很多没法当面说的话,也可以通过小说表达出来。她是女工程师,有时会抱怨说“太深了看不懂”。每当这时我就偷笑。她其实理解力是很好的。

欣玥是很理想的读者,《雷克雅未克的光》确实涉及到留守儿童的问题,也藏了我未来长篇的起点。在这篇里那孩子没有走成,但在长篇里她就走成了。

刘欣玥:你的写作的确有一些反复出现的隐藏主题,比如夜间出走这个场景,或不妨说是如何去解决一个“彼得·潘式的难题”。《雷克雅未克的光》里主人公从小晚上睡觉不关窗,等彼得·潘接她去永无岛,借此逃离当下困境。我记得你以前也写过,不关窗睡是自己小时候的习惯。但最后这个女主人公超越了拒绝长大的焦虑,成为了一个潇洒的大人。其实长大成人也没有什么不好。我们今天缺少这样理想的成人图景,在创造一个更好的世界时,依然可以保持内在的孩童性。

你已经主动提了几次长篇,可以聊一下长篇的计划吗?

文 珍:今年疫情期间,我父母到北京过年,被迫困了40天。因祸得福,这也是我成年后惟一一次和父母相处这么长时间的机会,其间和我妈聊了很多,主要关于他们去深圳后的生活。我问她,1997年夏天你是怎么搞到钱来养活家里那么多人的?当时真的有非常多亲戚到我家落脚,《刺猬》里很多场景都是真的,没写的还包括一个叔叔,他是我妈以前在湖南电大班上的学生,经她介绍娶了女同学,结果两个人吵闹了一辈子。这导致我有一个很大的心理阴影,就是绝对不给别人做介绍对象,因为目睹这对怨偶在漫长的20年婚姻中,只要一吵架就给我妈打电话,甚至于某个夏天,在我家已有各路亲戚盘踞的情况下,他还跑来深圳在我家沙发上整整躺了一个暑假,把他生活的痛苦全方位展示给这个媒人看。

当时我妈的工资只有2000多,房租大概就要1200。她说每天早上一跳下床,就要想今天怎样养活这么大一家子人。这是一场没有硝烟的战斗,而同时家里10个人也在进行各自的战斗,比如我奶奶就和我外婆暗战谁管账,谁当家,谁才是这个家里的老大。我想写一个不那么悲伤的长篇,这些素材大概都是用得上的。

不能说更多了,说再多就要漏气了。不过我总觉得我会喜欢写长篇的。也许一旦写开了,会写不止一个长篇。很多东西多年来一直在我脑海里徘徊,许多声部同时发声,过去慢慢显影,我曾经不理解的大人的生活,到了这个年纪再回望,好像很多事情都更清晰了,同时又出现了新的混沌,需要通过写作去重新整理与探究。

刘欣玥:听起来,是经过了《夜的女采摘员》中的种种他者,又将重新回到自己切身的经验之中。这个推开又收回的过程里有很迷人的动力,也很期待你早日完成这个多声部的写作。