余光中三变:狂人·故人·智者

与会翻译家李文俊、方平、董衡巽等

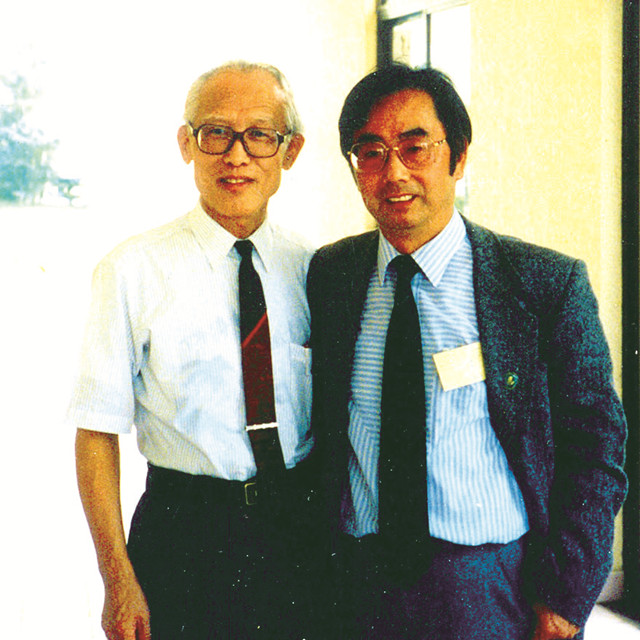

余光中和杨武能

上世纪90年代初,我为《名作欣赏》写连载《歌德抒情诗咀华》,在该刊“名作求疵”栏目读到余光中《论朱自清的散文》。论到最后余光中下断语说:“用古文大家的水准和分量来衡量,朱自清还够不上大师。”

随后又读到他论戴望舒、闻一多和郭沫若的文章,对这些中国新文学大家的代表作,尽管也给了诸种肯定,总的评价也都是“还够不上大师”。

在当年盛行阿谀奉承的中国大陆文坛,这犹如投下一枚枚重磅炸弹,引起了不小的震动。一些权威学者对余光中发起了“商榷”,我则想:“此人何其狂妄,好像中国新文学写诗和散文的全都稀松平常,就他一个人才称得上大师!”

万万想不到,没过多久我就和这位名满华夏的“乡愁诗人”碰面了。

1992年10月,由中国译协和社科院外文所联合主办的第一届海峡大陆及港澳台地区文学翻译研讨会在珠海白藤湖度假村召开,我也有幸受邀出席。那时节,开放前沿的珠海好像还没有出租车,教书先生模样却被口口声声尊为“老板”的我,只得搭乘“摩的”,“突、突、突”地给拉到了参会贵宾下榻的白藤湖国际金融度假村里。来自大陆、台湾、香港、澳门的翻译家、学者、教授已先到了好几十位,台湾高雄中央大学中文系教授余光中也在其内。

没有想到的是,这位我印象中的狂人对内地去的我格外友善、亲热,我感觉好似他乡遇故知。原来呀,为逃避日寇铁蹄的践踏、蹂躏,还是中学生的余光中一路“从南京、苏皖交界、上海、香港、昆明流徙到重庆”,成了他自己说的“半个四川人”。

我1938年出生在重庆,地地道道的四川人,虽比他整整小10岁,也与念中学的余光中一样在山城躲过敌机轰炸,吸过战争硝烟,有过同生共死的缘分。

抗战时期,我记得到处是他这样的“半个四川人”。不管上海、南京、江浙来的,还是北京、天津来的,统统被我们“土著”叫做“下江人”。儿时的我总觉得说话音调别样的“下江人”要有钱一些,要文雅一些,因此对他们挺有好感。余光中教授与我一见如故,多半是听说我来自成都的四川大学,是重庆人。

“客从故乡来,应知故乡事。”和我热情握手之后,他便急切地问起战时陪都解放后的变化。随后也给我讲了许多我因年纪小不知道的山城旧事轶闻,讲高兴了还唱起一首抗战儿歌:“小日本他个龟孙子,坐起飞机炸老子,把老子炸成了驼背子,想正驼子没得票子,都怪狗X的小鬼子!”

研讨会还没开始,我就和余光中成了朋友,不再记得他是个狂人。他也待我有如老相识,告诉我他夫人也就是《乡愁》中的新娘叫范我存,是抗战时期在四川乐山娶的,因此俩人说悄悄话多用四川方言,对四川和四川人有着天然的深厚情感。

我小时候只是对这些“下江人”有好感,不知道他们许多人还对抗战时期庇护过自己的四川这块土地和四川人民怀有深深的感恩之情。拿我自己来说,18岁走出夔门,南京北京闯荡几十年,真没少受一个个“下江人”的眷顾、呵护、提携。助我学业、事业成功的一位位贵人,也几乎都是喝过川江水吃过川地粮的“下江人”。这不,又来了个一见如故的余光中。

3年后的1995年,香港中文大学翻译系主办第二届海峡两岸四地文学翻译研讨会。开幕式上,我跟余光中已经老朋友似的坐在一起。这次有余光中的夫人范我存陪同,余先生谈兴更高。应该是数十年教书的结果吧,他不只口齿伶俐,谈吐清雅,口若悬河,还机智幽默,活脱脱一个风流才子。举个例,他拿咱们的诗圣杜甫打趣,把老人家的大名杜子美硬要整成英文的吉米·杜,听得满屋人哈哈大笑。

近距离领教了余光中过人的聪明才智,才明白他的恃才傲物,他少见的狂傲,都其来有自。

我跟余光中已经是好朋友,可哪儿想得到,在他宣读自己论文的那次会上,我差点儿跟他干了起来。

做发表前他已将清清爽爽的复印稿赠送给我。好一笔娟秀的蝇头小楷,着实叫本来爱写字的我佩服、钦慕。他在文中批评“的的不休”的翻译腔,我完全赞成,没有丝毫异义。谁知他讲到最后却出了问题:才高八斗的余教授“狂态复萌”,竟在结尾时向万千文学爱好者景仰,亦是我本人视为尊长的老舍先生发难,说什么《骆驼祥子》收尾对主人公的描写,也犯了“的的不休”毛病。

话音未落,在场的谁也没有料到,时年六十开外的我仍血气旺盛——眼下完全忘了是不是举过手——便冒冒失失地站起来讲:“余先生,你说得不对!我们批评的是做翻译拘泥原文句式,带‘的’字的定语一个接着一个,以致‘的的’不休,令人讨厌。我们批评的是翻译腔,你拿《骆驼祥子》当例子不恰当。老舍先生那样写,是修辞的需要。他小说结尾那一连串形容词,那一个一个的、的、的,把主人公祥子这个人物形象定了格,以至在读者心目中难以磨灭!”

全场鸦雀无声,空气一下子凝固了。近百位参会者先盯着我,不知从哪儿冒出来个冒失鬼!要知道余光中在台港澳,无论教育界、学术界还是文学界,都堪称宗师,像香港中文大学的金圣华这等大教授、大学者,都对他执弟子礼。你四川来的土包子好大胆。

紧接着,全场目光聚焦到余大师身上,紧张地等着即将到来的风暴雷霆。惹了祸的我怎么表现,神情如何,自己自然一无所知。我只是在拼命转脑子,想知道大诗人大作家将怎样发作,自己该如何应对。

他会说仁者见仁,智者见智,以马虎了事吗?

他会讲会后慢慢探讨,来个不了了之?

这样敷衍乃至逃避,肯定为骄傲的余光中所不屑、不取。

那么未必会硬怼,自知没理仍强词夺理,结果只会争得面红耳赤,不欢而散?

我想破脑袋仍想不出答案,全场与会者恐怕也如此。

真是谁也没料到,静默了几秒钟后余先生慢慢从座位上站起来,望着我,冲着我微微一鞠躬,然后声音低低地、缓缓地、一句一顿地说:“杨先生,谢谢您,我代表老舍先生谢谢您!谢谢您!”

我一愣,一时间没有反应过来,其他人应该也是。又静默了两三秒,“嘘——”整座大厅才舒了一口气。

这是我一生经历的最奇妙难忘的学术讨论会。

会间休息,好多年纪较轻的翻译家、学者聚在我周围,对我表示支持,但只是私下里悄悄的。很快,港澳媒体就捕捉到了这则大新闻,还有不只一家表示遗憾:一场好戏没开场就落了幕!

有人或许会想:冲突是避免了,隔阂却难免。我自己呢,也真担心,刚开始的友谊完啦。

谁知才不呢!

余先生主持闭幕式,安排海峡两岸四方一方一位代表总结发言,香港是东道主金圣华,台湾是西南联大时期的前辈齐邦媛,澳门记不清是哪位了,内地我想怎么也该是领导加前辈叶水夫老师吧,却不料还算小字辈的我被请了上去。

坐在台上我心里五味杂陈:受宠若惊?如坐针毡?要说都有,但更多的是想不通余先生怎么能急中生智,轻而易举地、巧妙地消弭了危机不说,还从容大度地维护了“故人”的情谊,增进了我和所有与会人士对他的敬佩。

香港研讨会后,我俩虽偶通声气,却是等到12年后才再得谋面。2007年我的母校南京大学百年华诞,我们都应邀出席。这就是说,我俩是校友,又多了一层互为故人的理由。校庆那天,他在老礼堂给全校师生作报告,我只在外语学院的阶梯教室随便讲讲,地位和分量的悬殊一目了然。聊以自慰的是,我们都收进了南京大学杰出校友名录,这可了不得!才六七十个名额的人文艺术界名单,赫然其间的都是马思聪、徐悲鸿、徐志摩、赛珍珠、叶君健一流的大师巨擘,且绝大多数已经作古,余先生和我属于“硕果尚存”的掰起指头数得过来的那么几个,这叫我感觉比十多年前被余先生拎上香港中文大学主席台坐着,更加尴尬,更加难受。

(2017年,余光中与杨武能在南大见面10年后,余光中先生在台北去逝。巴蜀译翁杨武能谨以此文缅怀故人。)