瞿骏:勾画在“地方”的五四运动

五四运动与各省之间的交错互动是五四运动史研究的一个重要方面,这从诸如《五四运动在上海》《五四运动在江苏》《五四运动在江西》《五四运动在山东》等或厚或薄的资料集编撰和出版中就可见一斑。但以上资料集的书名和编纂模式也反映出这类研究的一个惯常思路是“五四运动在地方”——无论是作为思想文化运动的五四运动还是作为反日爱国运动的五四运动——都是一个从北京中心特别是从一校(北京大学)、一刊(《新青年》)延展出去,然后扩散到各个地方的运动。由此在各省、各地方开展的五四运动经常就成为了北京中心的延伸版、影响版和缩微版。

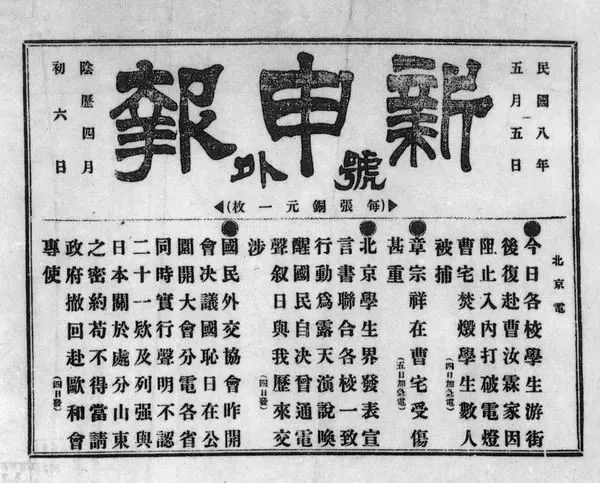

《新申报》1919年5月5日号外

这样的研究思路当然可以厘清部分历史,讨论一些问题,但也造成了相当多的不见之处和讨论暗面,特别表现在:以往研究者在讨论新文化时,或更重留存于书籍、报刊里的“抽象方面”的思想,而稍稍忽视围绕在书籍、报刊前后左右的“具体方面”和一段又一段随时潮辗转起伏的“实际人生”。而五四运动的历史除了“抽象方面”的思想、不乏林林总总的“具体方面”,更影响了大量人物的“实际人生”。这些关乎“具体方面”和“实际人生”的史事“毁弃更易,追究无从”,却夹杂着时代洪流底下千万人的欣喜、无奈和悲伤。正因如此,学者需对它们更多地加以关注和考量。本文将从一,新文化如何“到手”;二,探索地方读书人的“主体性”和三,怎样从地方返观“中心”这三个问题入手,初步展示出勾画在地方的“五四”有哪些可能性。

一、新文化如何“到手”

五四运动与地方的联结很大程度上表现在新文化的传播和接受上。但目前学界对传播和接受的一个重要机制,即新文化究竟如何让地方上的读书人获得(到手)仍然不太清楚。而若能从新文化“到手”的角度多加审视,则在地的“五四运动”能看得更清晰丰富一些。下面先举几个例子,第一个例子关于江苏苏州甪直小镇的五四运动。

甪直小镇虽不起眼,但五四时期那里设立了《新潮》杂志的“代卖处”。据此有学者称:“‘五四运动’的影响极其深远,已从城市扩大到偏僻的水乡古镇。”这话大致是不错的,但值得进一步分析。我们考察《新潮》各个代卖处的实际位置会发现,在大城市、省城、县城、镇这几个层次中属于“镇”的只有甪直这一处,苏州地区其它《新潮》的代卖处如振新书社、国民图书馆、文怡书局都在苏州城内。因此在甪直一地能设立《新潮》杂志“代卖处”,并不是因为《新潮》杂志真的已经能通过由振新书社等为中介点的、沟通苏沪京的市场销售网络传递至甪直。北京大学的《新潮》能让小镇读书人到手和一个具体人物密切相关,他就是叶绍钧(圣陶)。

叶绍钧与顾颉刚是从幼年就开始交谊的挚友,通过顾颉刚的介绍他向《新潮》投稿,并在1919年加入了新潮社,这在顾颉刚给他的信中看得比较清楚:

前天京校同学徐君彦之来信:说《新潮》杂志社已经正式成立了。寄来《日刊》一份,内有该社的详章,嘱寄于叶(绍钧)、王(伯祥)二先生,甚是要约你们做社员,我想千里之外,有个同声相应的机关,也很是乐事。惟依章须投稿三次;请你们再投二次,由孟真同我作介绍,正式函约入社。

而从1917年3月开始,叶绍钧任教于甪直镇上的吴县第五高等小学,正是通过在甪直的叶绍钧、时常返回苏州的顾颉刚与在北京的新潮社连接,《新潮》杂志才有了在小镇传播,让当地读书人“到手”的可能性。但和商务印书馆、中华书局、《申报》等在各地已成熟的市场销售网络相比,这种由私人关系维持的“点对点”传播方式并不具有持久性,因为他们资本不够充足,不能“在各地自立分号”,一旦叶绍钧离开了甪直,则《新潮》可能在那里就再无踪迹了。

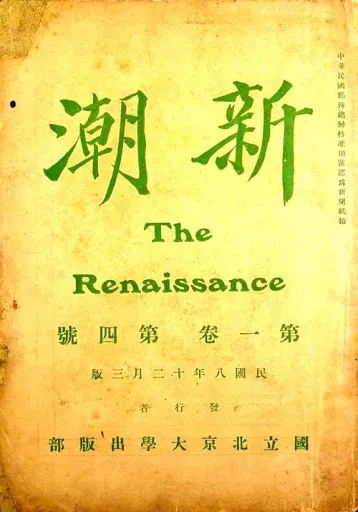

《新潮》第1卷第4号封面

第二个例子关于钱穆与梁启超。1925年12月梁启超的著作《要籍解题及其读法》在“《清华周刊》丛书”系列中出版,同月商务印书馆的“国学小丛书”系列中出版了钱穆的《论语要略》。细读两书我们会发现钱穆书有不少对着梁书讲的地方,有不少顺着梁书讲的地方,还有不少参考梁书的地方。但两书又几乎同时出版,这是何故呢?缘故在梁书正式出版前早已有以《群书概要》为题目的讲义本和讲义材料的经年传播,连边远省份如云南也通过省教育会的刊物有所流传。因此从新文化“到手”的角度,对一个读者来说出版本、讲义本和讲义材料是在同等位置上的,研究者若不去仔细追索那些讲义本、讲义材料,而仅是以出版本为研究对象,不少问题就难以解释清楚。

第三个例子和著名学者金克木有关。金克木生于1912年,1919年不过7岁,1925年才13岁。但他却自认是一个“五四青年”,这种认同的形成和1927年金克木的一段下乡经历相联系。据金克木说:1927年,北伐军打到长江流域,家里把他送下乡到亲戚家暂住,躲避兵灾。在乡下金氏遇见了一个从县城教会中学回来的学生,金克木唤他叫“警钟”。正是在“警钟”家里他读到了《新青年》1—5卷的合订本,是“警钟”从学校图书馆借来的。据金克木说:

我(当时)已经读过各种各样的书不少,可是串不起来。这五卷书正好是一步一步从提出问题到讨论问题,展示出新文化运动的初期过程。看完了,陆续和警钟辩论完了,我变了,出城时和回城时成为两个人。

综合这三个例子我们不难看出地方读书人对新文化的“到手”并非如以往想象的那么“顺理成章”。它来自于个人的独特机缘,比如顾颉刚与叶绍钧的特殊关系;经常有出乎意料的途径如讲义本和出版本的同时传播,乃至讲义本的提前传播;更有超乎想象的时间落差、地域落差和讯息完整度落差。金克木的经历就说明要到1927年一些读书人才有了完整“到手”前五卷《新青年》的可能性,能把这一个“提出问题到讨论问题”的过程看得相对通透。而之前数年不少地方读书人甚至大都市里的读书人只能零敲碎打,断断续续地阅读《新青年》和其它日后耳熟能详的报刊。在山东诸城县的陶钝就指出1919年前后当地能读到的《新青年》是“从北京带来的少数几本”。1919年1月《国民公报》的记者则对傅斯年说:“本年的《新青年》,坊间已残缺不全。”

而且报刊随着时间推移从零散到完整只是一种情况。另一种情况是报刊随着时间推移从完整到零散,从零散再到完全“消失”。1922年3月,顾颉刚在由北京去苏州的火车上看完《五十年来的中国文学》稿本后,写信对胡适说文中应补进“(辛亥)革命时的文学”。不过顾氏觉得增补困难很大,因为辛亥革命时《民呼报》和《民吁报》登此类悲壮慷慨的诗歌最多,“可惜现在没法找了”。继《民呼报》和《民吁报》之后登载较多的是《民立报》,但也很难找到,只能寄希望于“(叶)圣陶在当时曾经抄写过四五册”。

如果说《民呼》等报是隔了十年左右消失,那么五四时期的著名刊物《星期评论》和无锡地方报刊《无锡评论》与《锡声》的“消失”就要更快。《星期评论》在其出版期间深受欢迎,销量在江浙地区经常排在《新青年》之前。因此在1920年6月停刊后,很多人希望它能够再版,不过未能实现。到1922年邵力子会特别强调松江景贤女校有“一全份”《星期评论》,大概正因为其未能再版,存世不多。而松江景贤女校能有“一全份”《星期评论》和学校主持者侯绍裘、朱季恂等为国民党重要人物,很早就注意搜集保存国民党史料有关。即便如此,到1928年国民党执政后仍有人在报上发广告要征集全套《星期评论》。《无锡评论》和《锡声》则由无锡当地的激进社团“锡社”所办,但仅过了不到一年时间,该社已在征求《无锡评论》第1、2期和附刊于老《锡报》的《锡声》第1到24期。

以上都提示着后见之明经常也代表后见之盲。从阅读方式说,研究者在宽敞阅览室里一期接续一期翻阅《新青年》影印本与金克木的阅读方式较为接近,与真正在五四前后那几年读《新青年》之人的方式已相差不少。若是科技更进步一些,学者利用迅捷电脑、优质平板和智能手机搜索数据库中的《新青年》,则离金克木的方式也很远了。

从“知道”与“不知道”的状态说,人们经常以为在五四时代鲁迅的《阿Q正传》是很多人都读过的,阿Q代表何种人物是很多人都知道的,但其实不少地方读书人并未读过,读过也并不知道阿Q代表何种人物,需要对这些问题详加询问、仔细回复和细密解释。还有一些书现在已是常见史料,当时则是非常难觅。像反映袁世凯称帝过程的《君宪纪实》今日并不稀奇,但在刚出版时“市上无有卖者”。其“续刻”更是因正值各省反对称帝,“故刷无多,旋因纷纷独立遂未分派”。

从时代氛围的认知说,我们经常以为数据库会带来无穷便利,而常忘了人在获得便利的同时也会越来越依赖于检索系统,加上研究题目的范围又因“学术规范”的要求越缩越小,少有放眼完整读书之时,以致“过渡一代”经常对于已消失在图书大库和读秀网海中的五四时代的书报刊缺乏敏锐感觉,而更年轻一辈或至完全没有感觉。

因此重寻五四读书人即时的阅读方式、“不知道”的状态和浸染于时代氛围中的认知感受大概是日后研究的突破口。具体在:

第一,重视地方读书人新文化到手的“条件”。这些“条件”除了前文已述的个人机缘、获得途径和各种时间与讯息完整度的落差外,还包括经济能力、交通状况、商业布局、学风偏好、生活习惯、阅读速度、沟通方式、党派力量强弱等。

其中尤其要意识到重视“条件”经常不是去看到他们到手新文化的“便利”,而是发现他们到手新文化的“限制”。这些“限制”主要有:

(1)价格偏高,五四时期卖书,上海定价一元的,长沙要四五元,而外国书尤贵。在成都价格也不低,书籍照定价加一成出售仍然折本,报纸则要三成。为何如此?舒新城就成都情形分析说一是要补贴汇水、邮费,货价一元的书报至少多费三角;二是销售不畅,消耗大量折息;三则因路途遥远,书报既容易浸水破污,导致损耗,又须人力挑运,运费极昂。

(2)投稿不易,目前研究多爱谈地方读书人谋生与向报刊投稿之关系,舒新城的回忆提示:“投稿到上海可以换光洋,所以看作最便利,事实上未免看得太简单”。

(3)口音难懂,胡适记述1922年第八届全国教育会联合会会议开会,教育部特派员向与会代表代读总长汤尔和的致辞,但因文稿事先未曾印刷,又是用文言做的,致辞者是江苏口音,遂导致代表“都听不懂”!这种情况和1910年代没有官方语言的奥地利议会开会时的情况极为相似。试想如果连全国性会议的致辞都会有这样的状况,遑论地方上那些基于更多不同口音,缺少合适扩音设备,包纳着对在地读书人来说极度“深奥”名词、概念的致辞、报告和演讲。

(4)流传狭窄,江苏省立第一师范的学生华有文回忆说:在报纸方面,《民国日报》因为“直接痛快的指责北洋政府,报纸销行区域仅限上海租界以内,北洋政府不准邮局运寄或销到外埠”。华氏只能想尽办法,商由《民国日报》报馆从日本邮便局每天送到家里。刊物方面,有些“禁刊”在书店是买不到的,华氏就不得不一面与陈独秀联系,由他寄来了《共产党》《工商之友》《劳动界》,一面与上海北四川路世界语学会苏爱南联系,请他寄来《自由》《极乐地》《克鲁泡特金的思想》等无政府主义书报。

《民国日报》创刊号(1916年1月22日)首版

(5)经费有限,1924年舒新城来到国立成都高等师范就职,看到学校图书馆的状况,心情顿时跌到谷底。因为他来川任教个人备书不多,本想多依靠图书馆。但图书馆里所有的东西竟还比不上他自家所备。“近五年内的中西出版物太少!”只有若干份省外杂志与最少数的报纸,但寄到的时间都在出版后一个月乃至二三个月,而且能首尾衔接的极少。本省的报刊“关于全国及世界的各种新闻则又无不从京沪报纸中转载而来”。因此舒新城觉得“在此地欲求在新闻纸了解天下大事,其难最少也与上青天的蜀道相等”!

堂堂国立高师的图书馆竟这样资源贫乏,究其原因最重要的一条是经费有限,成都高师名义上经常费有十几万,但照例七折拨下,每个月便只有七八千元,而这七八千元每年又领不到三四个月,于是名义上十余万元的经费,实际上只有三万元左右,而四五百学生的膳费、用品费,百余教职员、工人的生活费,以及其它一切的开支都依靠于此,以致讲义纸费常无,断炊也屡见不鲜,哪里还能去购买“饥不可以为食,寒不可以为衣的书报”。

除了以上具体问题外,对“五四运动”历史的整体掌握,地方读书人也一样会遭遇无处了解的困境,1923年有人写信给《学生杂志》编辑说:“我以前每到书坊,要买一种关于‘五·四运动’的详细情形的书,却都没有买到。现在恰巧有一篇朱文叔先生做的《五·四运动史》,我真侥幸极了!但不知道这书的发售处是什么地方和什么书局,以及定价若干?请先生把这书详细地介绍出来,我真感激得很呢!”

其实朱文叔的《五·四运动史》是一篇文章,而不是一本著作,这位地方读书人的提问大部分属于“无的放矢”,但这正说明他们在地方上必须穿透重重迷雾,才能获得零星半点的讯息,很多时候还是不准确的,何况穿透迷雾本身就已困难重重。因此钱穆和吕思勉等史学名家等在人之“限制”方面的一些提示至今极具有启发性,钱穆在《刘向歆父子年谱》中就基于刘歆作伪之限度提问道:

(刘)向未死之前,歆已遍伪诸经,向何弗知?不可通一也。向死未二年,歆领校五经未数月,即能遍伪诸经,不可通二也。……且歆遍伪诸经,将一手伪之乎?将借群手伪之乎?一手伪之,古者竹简繁重,杀青非易,不能不假手于人也。群手伪之,又何忠于伪者之多,绝不一泄其诈耶?

吕思勉则解释了为何顾炎武《日知录》中会有“看似好札记,而实系他人之作”的情况:

此盖编辑者仅得其所遗之一大堆遗稿,中杂有钞录之材料文字,读书之摘记,编辑者不能悉辨,举而录之,遂成误收矣。历来编辑诗文集者,皆难免此弊。

第二,虽然地方读书人“到手”新文化有很多限制,但学者不必简单得将他们的“到手”过程看作一个获取过程,而是应看作一个努力“再创造”的过程。作史者观察地方读书人时当努力破除五四时期巨型知识分子着眼于“提高”,而看低地方读书人之“努力”的成见,应平心静气地观察他们对于新文化的模仿、攀附、重组和改写。

顾颉刚就观察到在苏州有师范教员“曾君”,他把报纸剪开,分类粘贴上册,已累积数百册;又把杂志分类编目,数量也极为可观。这是地方读书人从清末开始就已养成的读报、读杂志后做“再创造”的习惯。在湖南,毛泽东曾想从译本及时贤所作的报章杂志中“刺取精华”,“使他们各构成一个明了的概念,并编成一本书”。在山东,年幼的李长之会把叶绍钧发表在《儿童世界》上的童话“分别撕裂下来,另订为一册”,再用其中一篇《玫瑰和金鱼》作为自编新本的题目。这种私人自编“叶绍钧童话选本”要早于1923年叶氏正式在商务印书馆出版的童话结集名作《稻草人》,它或许正代表着一种不再定于《稻草人》一尊的五四儿童新文化的“再创造”。

进而言之,这种“再创造”的意义在:它不仅令“五四”具有了高低错落的多个声部,或许正同宋代文人对于唐代的“回望”一样,亦能催生和重构对于“近代中国”、“明清时代”乃至“中国传统”的新理解。比如在疑古、疑经的风气下,胡适购读了清代云南读书人方玉润撰的《诗经原始》,进而希望向从云南到北京读书的杨鸿烈了解此人著述,才知道方氏著述不少,只是大多数已散失,残缺不全。而杨鸿烈也被胡适的“发现”驱动,遍访在京的云南乡贤,研读方氏著作,写了一篇《一件关于表彰本省文化可以报告于我们读者的话》在报上发表。在杨氏眼中方玉润碌碌一生,只有遗下的几本残书,不料他竟能引起胡适的注意。杨氏期盼胡适为方玉润“重新估价”,“那么不惟方先生和他的后人感激先生,就是我们云南全省的人,也是感激先生的”!

杨鸿烈所期盼的云南“全省人”的感激或正意味着在五四运动促生的“回望”之下,云南的“清代学术”图景正在被大幅度改写,同时也预示着这种“改写”并不会一帆风顺,而是一轮又一轮激烈书写竞争的开始,而要再现这一个个“重新召唤”叠加“众声喧哗”的过程,就需要探索地方读书人的“主体性”。

二、探索地方读书人的“主体性”

当研究者用“北京中心”和“启蒙扩展”的眼光看五四运动的时候,地方读书人的“主体性”是不容易凸显的。若借用一个耳熟能详之词——“开眼看世界”的话,《新青年》和北大师生在以往的一些研究路径里扮演的是一个近乎上帝的角色,他们启蒙了地方读书人,使得地方读书人开眼看了世界,了解了新潮,获得了新知,甚至在他们的引领下变成了“新人”。这样一个“引领—启蒙”的解释模式模糊了地方读书人的样貌,忽略了他们的“能动”之处,导致不少问题需要进一步讨论。

首先在五四时期无数地方读书人早已开眼看了世界,只不过对于不同地方的地方读书人来说,不同地方除了意味着同一时间刻度下的不同空间,也同样意味着同一时间刻度下并不相同的“时间”。在1919年前后他们有的仍停留在清末民初的“世界”,以广东、福建、江浙地区为多;有的仍在同光乃至道咸的“世界”,以中国广袤的内陆世界为多;大多边疆地区则是“不知有汉,无论魏晋”。1921年胡适就把中国分作了四条线即四个空间与“时间”都不相同的“世界”:第一线为南方与西南三省,第二线为长江流域,第三线为东三省与北五省,第四线为边疆——蒙古到西藏。在胡适看来“这四线代表四种文化程度,又可代表四种历史的区分。第一线与第四线的文化程度相去至少有一千年”!

进一步说,当时很多读书人其所“身处”与其内心之认同也不一致。不管处于何种“时间”,在激进新青年的认同中基本少有清末民初、同光时代或道咸时代之分,他们看中国基本只是一个傅斯年所言的“二千年前之初民宗法社会”。而对不少地方上一般读书人来说,尽管五四运动轰轰烈烈,但仍不过是一场持续数天乃至数月的“热闹”和“风波”。他们或心中漠然,或好奇打探,经常以此为谈资和消遣,其思想与行事则基本还是依照延续了从前的规矩和准则。

1919年5月在苏州的顾颉刚就“五四”之事与几个读书人讨论,就深感失望。其中一人是“笑而不答,或者别有会心”;一人劈头就说:“现在北京大学正在出锋头啊!”另一人则对此事“纯从势力和法律上着想”,认为“段派欲交通系联合处分学生,学生必然无幸;如在法庭起诉,听说曹宅守门警察曾开数枪,有此一事,或未必学生全败”。到1920年,夏衍从浙江公立甲种工业学校毕业,当时他已深入参与了在杭州的五四运动,自认是个“小头目”,回家却发现正厅当中贴着一张黄榜,上写:“捷报:沈府少爷乃熙,民国九年庚申八月高中第一名毕业……。”看到“皇榜”,有人煞有其事地对夏衍母亲说,中学毕业,等于考中秀才,“甲工”比一般中学高,因此令郎的“高中”可能相当于秀才和举人之间。

以上都说明激进新青年和一般读书人的认知是如此格格不入。面对这些“格格不入”,李大钊才会说:“同时同地不容并有的人物、事实、思想、议论,走来走去,竟不能不走在一路来碰头,呈出两两配映,两两对立的奇观。”以中国之大,每个地方都不尽相同,而在每一个具体空间里又是“同时同地”却“不容并有”。因此研究者在探索五四时期地方读书人的“主体性”时当跳出以往“一刀切”的认知,转而注重他们各自“前史”的丰富性。丰富的“前史”令地方读书人有的是作为清末老新党与五四互动;有的作为民初新人物与五四相碰撞;有的是道咸、同光遗老,压根就未和五四发生关联;有的则作为道咸、同光遗少直接跳入了五四洪流之中,不一而足。

其次,有一部分地方读书人是以“五四人物”的身份和认同进入了五四运动,但仅从这一横剖面来说其“主体性”问题也不简单,因为五四运动对地方读书人而言往往是多个的,羼杂的、暧昧的和分裂的。

从五四运动是多个的来说,当时读书人的认同中“西方”早已不是一个浑然一体的“泰西”。“公理”接近不存、“公例”已然破碎,“泰西”分裂为一个个具体的国家——英、法、美、俄、德、日。在这一个个具体的国家中各个群类的读书人又有各自信奉的思想流派。在各自信奉的思想流派中,每个读书人更有各自倚重的西人如杜威、罗素、皮耳生、詹姆士、倭铿、柏格森、欧立克、杜里舒、克鲁泡特金、巴枯宁、考茨基、马克思、列宁、马修·阿诺德、白璧德、孟禄、克伯屈、易卜生、托尔斯泰、莫泊桑等等,据周予同形容当时对这些西人学说的介绍是“东鳞西爪地乱拉”,毫无系统!而且更早前的驰名西人如斯宾塞尔、赫胥黎、达尔文等又一直未失去其影响。因此无论是“东西之争”“中西之别”还是“西与西战”都不意味着两军对垒乃至三足鼎立,而代表着一团乱麻般的多方“混战”。地方读书人既被高层级读书人混战的陀螺牵引不止,却也是推动混战继续和扩大的重要动力。

从五四运动是羼杂的来说,郭沫若说五四运动“事前并无什么计划”。巴金说当时“只要是伸手抓得到的新的东西,我都一下子吞进肚里”。李长之则言:“五四这时代,是像狂风暴雨一般,其中飞沙走石,不知夹了多少奇花异草的种子,谁也料不到这些里头什么要萌发,以及萌发在那儿的!”

正因为“不知哪里萌发”和“不知萌发在哪儿”,所以什么是新文化?何为新文化运动?这些概念和问题在五四近十年的历史进程中“含义颇为广泛,解释亦不一致”。罗志田就特别提醒说:“(五四运动)本不是一场谋定而后动的运动,故既有超出预想的成分,也有根本未曾想到的成分,后者远大于前者。”在这应对“超出预想”和“未曾想到”的过程中,五四巨擘如胡适、陈独秀、李大钊、蔡元培等对这些概念和问题很多时候是各自表述、模糊表述与前后矛盾的表述。其中陈独秀的《新文化运动是什么》大概就是一篇具有代表性的前后不一又前后交叠的羼杂文本。

如果巨擘之间都有这样的分歧,那就更不用说地方读书人对“新文化”多重和多样的理解了。《五四时期期刊介绍》就说向甘肃人士介绍“新文化”的《新陇》杂志是“仿佛迷离、眼花缭乱、不分东西”。任鸿隽则说四川学界是“学生以闹风潮反对教员、校长为新文化,一般旧式的先生们,也就拿他们这种行为来代表新文化”。杨荫杭认为:“新文化何物?或答曰一为白话,一为男女同学。”以上的多重理解源于交汇羼杂本是历史过程中的常态,何况其中经常还包含有作者文字之本义、引申义与读者阐释义的天然差别。

从五四运动是暧昧的来说,身无“落脚处”,心无“安顿处”大概是五四时代读书人的普遍感受。他们的身心所及经常是一片暧昧与混沌,其中尤以地方读书人所感知的“国家”为甚。

1929年胡适曾写过一篇名文——《新文化运动与国民党》,说到“在徐世昌做总统,傅岳芬做教育总长的时代,他们居然敢下令废止文言的小学教科书,改用国语课本”。这话胡适意在以北京政府的尚且“开通”来对比国民政府的如此“反动”,但“居然”一词实际返照出国民政府统一之前,北洋时代地方读书人感知的“国家”是更为多重的。它可以是教育部、可以是省议会、可以是地方军阀、可以是省教育厅、可以是省教育会,也可以是县政府、县教育会,甚至是本校校长、当地名流。

这林林总总的“国家”代表一面让地方读书人莫衷一是,心中迷茫,因为它们彼此之间的政策、言论、表现经常有不一致处乃至完全相反处,有时是“上面方说自由研究,下面即定为邪说”;有时是官厅虽然不把新文化直接视作“邪说”,但对其置若罔闻或加以排斥;有潮安读书人就抱怨从县立师范学校毕业后,“竟因不懂文言文闹出许多笑话!”他做国民学校校长,做了一篇白话存案文章,被县长大大申斥。他还有一个兄弟,亦因不懂文言文,失掉了一桩很好的机会。有时则是地方名流一片叫好,而政府机构却满纸批评。

但另一方面正因谁代表“国家”是暧昧的,遂让地方读书人有了不少腾挪施展、借力使力的空间,表现出五四时期思想言论上处处批判“国家”,而实际运用中处处与“国家”为伍的奇景。

简单来说,这些空间一是表现在“国家”有时能成为地方读书人传播新文化的秉持与护符。五四时期无论是中心地带的新旧之争还是地方上的新旧之争,新派经常不能依靠“愈来愈新”来压倒“旧”,反而是“新”要与各种“国家”代表和“国家”象征相结合方能与“旧”抗衡。1920年《白话文做法》一书的作者即强调“从去年(1919)文化运动以后,白话文的成效大著,社会上大多数人都要留意去研究,教育当局也要采做学校的教材,这是文化运动的效果”。因此此书到“订正九版”时广告特别强调是“教育部审定的”。

由此在地方上,那些看上去与“国家”相联系的人物来传播新文化经常会有不错的效果。在四川新繁,当县劝学所所长召开教学观摩会时出了白话文题目,原先反对白话的高等小学教师“便沉默下来一声也不响了”。原来喜欢白话的学生则“越发大胆做起白话文来”。在山东济南,省立第一师范附小校长王世栋(祝晨)贴出白话文布告时,学生们“大哗”!为何“大哗”呢?据当时在附小就读的学生回忆:一面是他们非常震动,因为这布告竟不说“明日”,而说“明天”,“旁边还有像麻将牌里的么饼似的一串东西”;另一面是他们第一次被惊醒了,白话文原来也可以有“登大雅之堂的资格”!

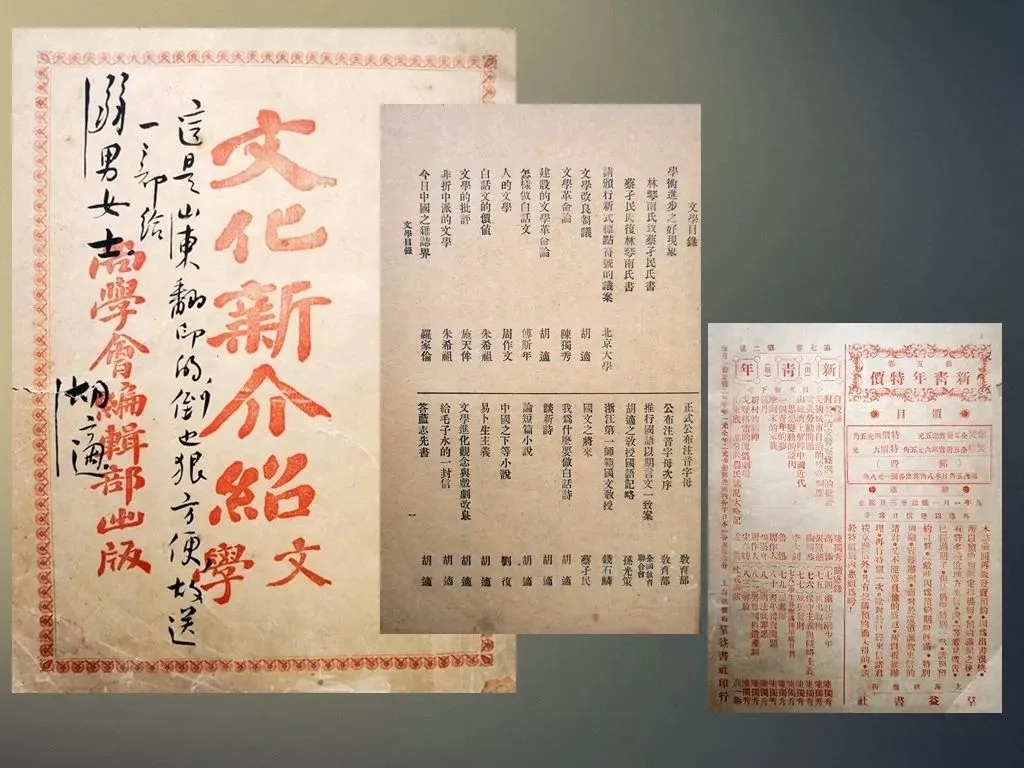

济南著名的新人物王世栋以白话文布告“惊醒”了学生,进一步他就要减少他们内心种种难以接受的“震动”。而要减少人心之“震动”,王世栋的办法是让学生们认识到新文化除了“新”,而且“合法”,它和一条条的国家“部令”有关。所以他编的《文化新介绍》(后改名为《新文学评论》出版)除了选入大量《新青年》《新潮》等报刊的名文外,与其它白话文选本不同,他将《教育部通令采用新式标点符号文》《请颁行新式标点符号的议案》《正式公布注音字母以便各省区传习推行》《公布注音字母次序》《通令国民学校改国文为语体文》《咨各省采用练习言语办法文》等“部令”、“通告”也都收录了进来。

王世栋编《文化新介绍》“文学号”

二则表现在地方性“学客”的生成。1919年后地方读书人特别是学校教员、学生与政治有着越来越深的纠葛,此即所谓“政潮、学潮相互为表里”。政治人物利用学生,学生也同时利用各类政治人物,遂导致有无数依附于各种“国家”代表的地方性“学客”产生。易家钺即指出这些“学客”的表现是“在卢永祥底下倡联省自治,在孙文部下倡社会主义,甚至一边当校长,一边又当督办,一边当咨议,一边又当教员”。

从五四运动是分裂的来说,陈旭麓先生曾言:

辛亥革命后的山重水复是“五四”运动兴起的背景,“五四”运动促进马克思主义的传播和中国共产党的诞生,而后有国共合作,而后有五卅运动,而后有国民革命的北伐战争,它的伟大意义将这样历史地表达出来。

陈先生的话意在不必固化五四运动为一个历史分期的“定点”,而是要把它看作为一个在一连串重大历史事件中既特殊又普遍的“高速公路出口”。在这个“出口”处,纷繁的即时思想牵动的是林林总总的“未来理想”。不同的未来理想使得有人怀念着前一个“出口”;有人惦记着下一个“出口”;有人在五四“出口”游移不定;有人则或满心欢喜或愤愤然地离开了这一条高速公路。

这种分裂状态既证明了自清末开始,虽然“合群”一词一直被读书人热衷提倡并积极实践着,但中国读书人却因此而愈来愈趋向分裂的吊诡事实,又提示了在“愈来愈分裂”的事实之下,读书人会期盼结合成为更大之“群”的愿望和盼望。此正如林同济所言:“对家庭自由,必须向国家与民族皈依。越是不为小家庭的一分子,我们灵魂深处越要渴求做大社会的一员。而我们于是乃发现了一条微妙的真理:有所皈依的慰藉,竟乃是追求自由的前提,无皈依不足谈自由!”

三、怎样从地方返观“中心”

王汎森曾在《中国近代思想文化史研究的若干思考》这篇名文中强调:“对于重要思想家的著作进行慎密的阅读,仍然是思考思想史的未来发展时最优先、最严肃的工作。”这个“强调”提示我们勾画在地方的“五四运动”并不意味着对五四简单的“去中心化”,而是要细密地从不同角度和不同位置重新去审视何为五四之“中心”。对此笔者曾在一篇文章中指出:“如果我们能转换研究的主题词,透过地方读书人的眼睛去讨论这些巨型读书人的文章,而不是用‘自由主义’‘启蒙先声’等后设逻辑去串联分析,也一定会有和从前不一样的结论。”

上面是一个简单概括,在这一节我会就两个问题做一些更具体的阐发。第一个问题是如何从地方上的“联结型人物”出发审视“中心”?第二个问题是身处“中心”的巨型知识分子有可能被地方读书人影响、调动吗?先来看第一个问题。

在众多与五四运动相呼应互动的地方读书人中,那些勾通北京、上海与省城、省城与县城、县城与广大基层社会的“联结型人物”的确值得特别注意。相比那些巨型知识分子和地方上的普通读书人,这些人物上下联通的眼睛能帮助我们从既定“中心”开始层层扫描,进而发现不少以往稍被忽视的问题的新切入点。比如1920年3月有化名“钓叟”之人对芜湖地区的“新文化”书报做了一个销量统计。从他的眼睛看去就与既有印象不太相同。芜湖一地每月销量最多的是《新生活》(80份),第二是《解放与改造》(60份),第三是《少年中国》(50份)与《新中国》(50份),其后才是《新青年》(30份)和《新潮》(28份)。这既说明了《新青年》在地方上的销量不能小觑,但也说明有些“新”刊物或许还未得到充分关注。

另一个例子在江西,中共早期党人袁玉冰曾在《新江西》第1卷第3号中写过一篇名为《江西的出版界》的文章。如果没有这篇文章,我们大概很难知道1920年代初,江西地区原来有那么多地方性的杂志、周刊、日报。若能以此文为向导按图索骥,而文中所提报刊中的一部分又有幸保存下来的话,则江西五四运动的版图将得到相当程度的改写。

更需要注意的是,从袁氏这篇文章出发,我们不仅仅能看到五四时期江西报刊的名称、期数和内容,而是以此文为渠道,能更加理解在中心看地方的视野里这些地方性报刊是如何被分类、定性,然后被一一摆放在被“中心”所规划和认定的位置的。比如袁玉冰谈江西教育厅发行的《教育行政月刊》,说它“专载毕业学生名单以及各种表格、文件,命令”。由此他觉得这份杂志就是罗家伦说的“官家档案汇刻”,不能叫做“杂志”!

明明是“月刊”为何却不能(其实在袁氏看来是不配)叫做“杂志”。这种反差说明“联结型人物”深受“中心人物”之文化态度和新旧认同的影响,袁玉冰一定熟读罗家伦发表在《新潮》的名文——《今日中国之杂志界》。不过这种“影响”若要真正地显现,则又和这些“联结型人物”需要把思潮的搅动转换为真正的行动密切相关。

“联结型人物”带来的是中心大城市的思想资源和思维方式,但他们进入的地方世界却不是“一刀切”的,反而有着盘根错节的“既存状态”,又有千差万别的发展状况。

从前一面来说,“联结型人物”的那些趋新言论和文化宣传不能仅仅看作是思想的传播,而经常是一种以思想来做“行动”的方式,这种凭借来自 “中心”强势言论的“行动”要破坏打散的是地方上盘根错节的“既存状态”,这从1923年南昌地方团组织的工作计划中能看得特别明白,工作计划在“文化运动”项下就说:

江西的文化幼稚,固然不错,所有的原因,并非江西青年不肯容纳新文化,实因江西军阀压迫太甚,没有受文化之机会。江西自“民二”以来即陷在北洋军阀政策之下,所有教育当局,也不过是军阀袋里的官僚,他们和新文化取在绝端反对的地位。因此江西各校教职员除了一般前清的“举人”“秀才”以外,便是那十年前的留东学生和十年前所谓高等学堂的毕业生。我们要做文化运动,非将这班东西驱逐了不可。因此本地方团以后的工作便是一一唤醒各校学生,驱逐这班混蛋教员。

从后一面来说,正因为各地方有各自千差万别的发展状况,所以不同“联结型人物”所映照出的“中心”至少就具有“多元”和“部分”这两大特征。

“多元”特征指的是对地方读书人特别是江浙的地方读书人而言,五四是北京、上海双中心。北京有学界,上海则有出版界、舆论界和另一种学界。顾颉刚即说:“《时事新报》实在是现在南方最有力的一种报纸……北方的日报似乎没有这力量。” 这里需要特别指出的是:双中心经常不意味着仅有京沪“两个”中心,而是代表着京沪间的复杂互动;京沪与其它城市比如南京、杭州的联动;以及各城市与周边县、镇、乡递嬗与共震的“多层级”中心。

“部分”特征则指《共产党宣言》《新青年》《新潮》这些来自北京、上海中心的书籍、报刊对地方读书人而言很多时候不是以“一套”“一本”为认知单位的,而是如前文所指出的是“一期”“一篇”,乃至是一篇文章中的一段文字、一期杂志中的篇目摘要、一场演讲中的差池引用、一本书中的点滴转述和一次朋友聚谈中的片言只语。

如吴玉章就指出:“我那时渴望能够看到一本马克思或列宁的著作,但是我东奔西跑,忙于应付事变,完整的马列主义的书又不易得到。所以只好从一些报刊杂志上零星地看一点关于马克思主义的介绍。”艾芜则说:“那时候并不注意刊物是哪年哪月出的”,只要是“新”的拿来就读。杨贤江主持的《学生杂志》也被各地读者强烈要求把“时论要目”栏目改回为原来的“时论摘要”栏目。在外埠读者看来在上海的读者容易得到参考书,但在外埠的读者不容易,因为如新闻纸之类,出了一次就不会有再版,其次因要参考某杂志或某书籍的一个问题却也得将全部买来,如是“很不经济”!中共第一次代表大会即将召开时,张国焘在从北京到上海的途中特地在济南留了一天,因为山东代表王尽美、邓恩铭是刚毕业的中学生,他们视张国焘为“先进者”,希望能与他聚谈。在大明湖的游船上他们谈了一天。山东的这些年轻读书人向张国焘提了许多问题,不厌其详地要他讲解。他们则“一面静听,一面记录要点,并商谈如何执行的方法”。到了上海以后,他们更是“贪婪地阅读有关书刊,有时且向到会的代表们请教”。

因此地方读书人视野里所谓“中心”不是囫囵一个的,而是一部分、一部分的,是由这“一期杂志”“一篇文章”“一段文字”“一场演讲”“一本书籍”“一次聚谈”错综交融地构成的。

来到第二个问题——身处“中心”的巨型知识分子有可能被地方读书人影响、调动吗?笔者的回答是有这样的可能性。我们以往比较关注的是巨型知识分子如何影响、调动、改变地方读书人的思想与生活,用上海《时报》主持人狄楚青(葆贤)评价胡适的话来说是“从此敝报仗先生法力,将由九渊而登九天矣!”这当然是相当凸显和易见的历史面相。不过当你凝望深渊时,深渊中也可能有异物正在注视着你。在大时代的变迁中,巨型知识分子与地方读书人经常是梁启超所指出的“互缘”关系,一起因时俱变,与时俱变。

这一点或许古已有之,郭沫若就指出:“一部《国风》,要算是我国最古的一部民谣集了。古时原有采诗的官,由民间采集些歌谣来献给政府,政府借以知道民间的状态。”到五四时代,读书人对于层累古史和白话文学的问题有大规模关注,这些关注虽然是由胡适、顾颉刚等巨型知识分子而触发,但也让巨型知识分子“礼失而求诸野”,需要向地方读书人寻求帮助,他们一起在探求古史和追寻白话的大风之下联动而变化。顾颉刚研究孟姜女故事就颇得益于“各地同志投赠的材料甚多”。而要建构以“白话文学”为主流的文学史,就更加要依靠各种地方性脉络的重新串联和地方性材料的重新发现。顾颉刚就特别遗憾于苏州“女说书”的时调“没有留心的人为他们记出,终于无名”,同时也感到在地方上搜集曲本的困难,因为收藏曲本的地方读书人把少见之本看作秘本,不肯轻易借出或卖出,“没有流通的观念,只有秘密的观念”。而任教东吴大学的陈天一则会特别提醒胡适到苏州要搜罗江湜的《伏敔堂集》,因为此人曾遭遇过太平天国战争的动荡,其诗“造语遣词颇近昌黎,多写实,可为作白话诗取镜”。

因此巨型知识分子同样有被地方读书人影响、调动,甚至改变的可能。1928年胡适谈五四的影响时说:

为此运动,学生界的出版物,突然增加。各处学生皆有组织,各个组织皆有一种出版物,申述他们的意见。单说民国八年一年之内,我个人所收到的学生式的豆腐干报,约有四百余份之多。

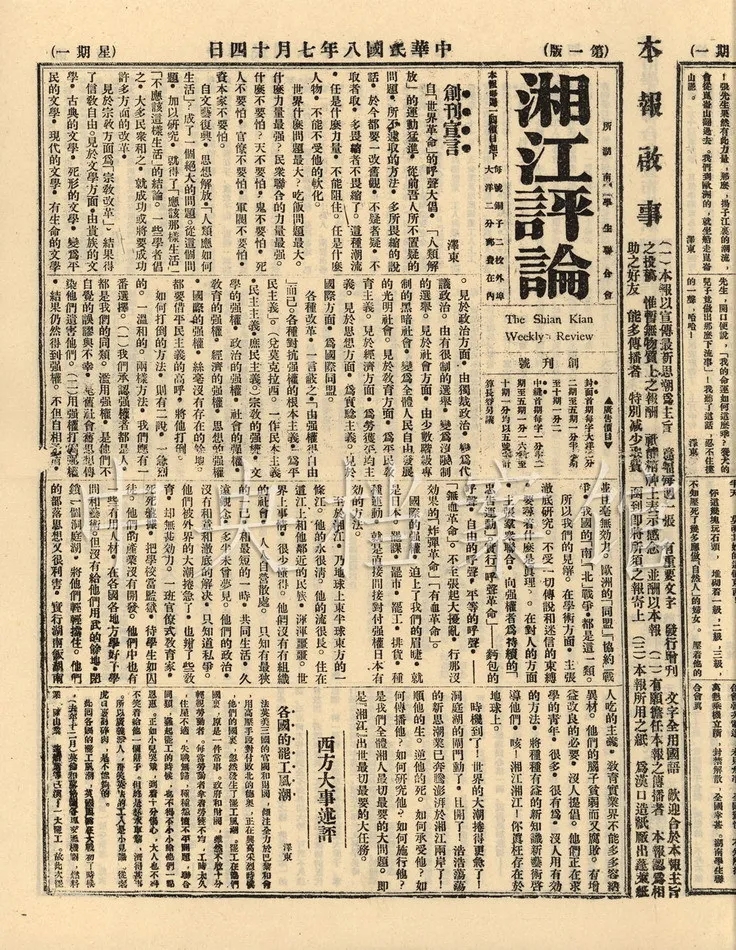

《湘江评论》创刊号(1919年7月14日)

这四百余份“豆腐干报”,以往论者多据此强调五四运动引发的报刊数量激增,但除了《湘江评论》等少数“豆腐干报”因特定原因而史事相对清楚,其它“三百余份”少有人能对它们一一做复原。这当然是一项有难度的工作,但若致力于此,应能进一步发现地方上的这些出版物如何塑造了胡适等巨型知识分子对五四运动的整体性感觉和关键性判断。至少胡适在一篇英文文章中道出了他当时的感觉和判断:

突然间,大量出版物在地方出现,它们是地方上教育运动的一个重要组成部分。各个小地方社群向来都依靠中心城市提供文化资源。(但五四运动发生后)地方出版物有史以来第一次能在地方社会形成公共舆论和提供有用的智慧。

与此相关,在胡适的日记和其来往书信集里也有一些类似的信。吴虞在信中会谈论四川运动推进的情形,毛泽东、舒新城描绘了湖南的运动如何展开,李霁野等则陈述了安徽运动进行的状况。这些人物建构的地方情势如能和当时也实际处于四川、湖南、安徽的另一些读书人留下的记录如易家钺谈湖南、安徽等地学生运动的文字相对照,我们就能更多地发现和区分地方读书人为了影响、调动巨型知识分子而呈现出的特定“事实”;不同巨型知识分子各自接收的不同“事实”;以及因为不在特定影响、调动和接收之笼罩范围内,而未被呈现乃至不能呈现的一些“事实”。

而这种地方对于“中心”的影响在1920年代中国共产党、国民党、青年党的“组织化”推进过程中会变得更为明显。因为它们都大致经历着各个“从分散的,彼此很少联系的”地方团体向一个“群众性的集中的政党”过渡的过程。以中共的党、团组织为例,各地方的定期报告是其推进革命,落实各项举措的关键性机制,1922年中国社会主义青年团中央执行委员会就规定各地方团设通信兼调查员一人报告地方情形。这种报告制度引发的不仅是地方影响“中心”和“中心”调动地方,更是加强了地方与地方间“互视”的需要。

1924年1月浙江的唐公宪给刘仁静写信说目前“各地的消息,实不太清楚,虽有报,也很少各地的信息”。其中最需要解决的是“为什么只有各地报告中央,没有中央报告各地?中央应将各地的报告,做成总计,随时通告各地,才能得各处消息灵通”。同年河北的地方团员则要求中央印布《各地通信》。在他们看来此种刊物“有下列三种利益”:

(一)一地方知道多地方的活动范围是什么;

(二)一地方知道多地方活动方法及策略;

(三)一地方知道多地方活动所得教训。

这种要求的提出是因为当地方工作开展时,在地的参与者常问:“上海活动情形如何,广州活动情形如何……”但是主持工作者只能根据团刊上所载的一点内容说说。因为团刊所载的太少、太简略,遂导致提问者多数不满意。

从以上例子可以看出“中心”的运作需要来自地方的报告,地方间的隔膜也需要来自“中心”的厘清与化解,这样的关系大概恰是理解“地方如何返观中心”的一把钥匙。

五四运动之伟大在于她既是一场“大风起兮云飞扬”的运动,又是一场“润物细无声”的运动。研究的眼光若盯着北京大学和《新青年》,看见的就只是“大风”如何“起兮”,而不见大风的“飞扬笼罩”,更看不到五四运动在各处润物无声却又滴水穿石的巨大影响。由此,勾画在“地方”的五四,重绘五四运动的整个舞台,正是学术推进的需要,也是进一步凸显五四运动之大意义的起点。

(转载自“论文衡史”微信公众号)