鲁迅《铸剑》与莎士比亚《哈姆莱特》对读记

原标题:幽灵的复仇和弱者的革命 ——鲁迅《铸剑》与莎士比亚《哈姆莱特》对读记

摘要:鲁迅的小说《铸剑》和莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》共享一个“故事形态”,可供比较、对读。从主人公角度看,哈姆莱特并非文本表面所呈现的“弱者”,通过细读可知,他的“弱者”形象是被一步步削减其他可能性而塑造出的,眉间尺却从一开始就是弱者,带有“劣根性”的隐喻意味。但真正引导“复仇者”出现并推动故事发展的是老国王的幽灵和黑色人,他们都以幽灵形态存在,是文本中的“喻体”,既直接促发复仇,又导致复仇延宕。鲁迅有意塑造这样一个“幽灵父亲”的形象,并在《故事新编》中不断召唤“幽灵”,这和他对大革命时代文学何为的思考有关。

关键词:鲁迅 复仇 弱者 幽灵

在鲁迅的作品中,《故事新编》里的小说是比较难理解的。他曾与友人多次谈及这些作品并非严肃之作,乃“小玩意而已”[1],鲁迅自己非常清楚“幽默”、“讽刺”之力一旦失控,便有油滑之虞。《故事新编》诸篇藏有他太多心事,私人情感的宣泄欲望和说理论学的苦心相互牵扯,炼就极具张力的小说表达,而分寸力度把握失当的话,鲁迅很清楚会造成怎样的结果。他本是小说好手,有了早期写作《呐喊》《彷徨》和翻译小说的经验,此时文笔当是成熟有余。他以理性哲思将胸中块垒融为意气,又引用现代小说技法,将重重思虑逼入纸中。《野草》若无这般控制力,绝无出生之可能。鲁迅曾经解释过《故事新编》里失控的笔墨:“但倘有什么分心的事情来一打岔,放下许久再来写,性格也许就变了样,情景也会和先前所豫想的不同起来。”[2]看来,20年代末的风云变化,还是搅动了鲁迅在书桌前的心绪。

《补天》《出关》诸篇里讽刺之事往往有现实事件的影子在其中,鲁迅自己也开诚布公地点明了一些缘由,很多学者都做过相应考证。独独是他自己觉得艺术上较为成功的《眉间尺》(后改名《铸剑》)一篇,似乎没有那么多人事浮影。《铸剑》与古代小说“眉间尺”的故事重合度甚高,油滑感少了,凝重肃杀的味道比其他小说浓得多。“《故事新编》中的《铸剑》,确是写得较为认真。”[3]鲁迅的认真一般都是别有意味的,《铸剑》中少了些暗讽,多了郁结深埋的忧思。后世研究鲁迅的学者们因此对这篇也格外用心,兵分两路进入作品:取道考证的研究者一面梳理鲁迅的读书记录和眉间尺故事的版本来源,一面在厦门广州的“文学场”中揣摩鲁迅的处境心事和文章态度[4];长于思辨的研究者深感此间“无地彷徨”存在主义哲思得到了进一步发展,“反抗绝望”的个人能动意愿甚浓,个体的存在,庸众的围困,以及似乎永不完成的革命都能在小说中找到阐释的依据[5]。《铸剑》之阐释,伴随着几代学人自己的思虑,既是“感时忧国”的无尽绵延,又是关乎己身的碰撞叩问。

《铸剑》取自中国古代传奇故事,是《故事新编》中与“原文本”情节最为相近的一个了。“新编”之后,眉间尺的形象被极大丰富,另有一神秘又戏谑的“黑色人”高唱怪歌,结局的众生相算是鲁迅独创的。鲁迅添加了不少细节描写,让整个文本变得有些怪诞,《狂人日记》中的气氛似乎重现了。这个“气氛”,当是鲁迅“认真”改写的心血所在,让人读来犹如隔着一层幕布观看眉间尺复仇全局,用现代的观点来看,这就是小说被“戏剧化”了吧。

虽然鲁迅有些小说读起来颇具戏剧感,但却没有专门写一部戏剧。《故事新编》中《过客》、《起死》都有戏剧形式的烙印,散文诗《野草》中《墓碣文》、《影的告别》等等篇目均可读成一出大戏的经典独白。汪晖曾细致分析过鲁迅的小说写法,认为他长于心理描写,通过“场景”文体、“人称”与“非人称”叙事的转换等技巧塑造出戏剧化的小说风格。[6]也有学者从地方戏和民国时期外来剧种的影响中看出戏剧化的来由.[7]

从叙事结构上看,《铸剑》的四个章节分别对应着复仇事件的四个阶段,这篇小说看似古怪却又暗合着叙事的规律。“王”欲独占宝物杀了眉间尺父亲,小眉间尺软弱无能,遇到黑色人后自愿献身,牺牲自己满足黑色人的要求,黑色人完成复仇刺杀任务,但结局并不圆满,三颗头颅不辨你我。这种结构非常具有戏剧性,环环相扣,张力无处不在。这与莎士比亚著名的以复仇为主题的悲剧《哈姆莱特》,在叙事结构上非常相似:王子哈姆莱特犹豫寡断,遇到幽灵后得知父仇真相,依靠装疯卖傻度日,试探之后杀死了仇人,但也未逃过阴谋算,结局时遍地横尸,没有赢家。

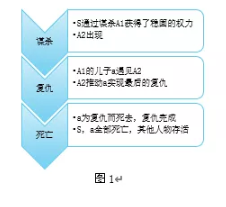

鲁迅一生曾多次提到莎士比亚的戏剧[8],虽然未曾明确谈及《哈姆莱特》对自己的影响,但他在《故事新编》中确实动用了戏剧的表现方式,在“复仇”的共同母题下,《铸剑》与《哈姆莱特》之间具有强烈的互文之联系[9]。若拿《哈姆莱特》与之对读,《铸剑》便怎么读都像是一部“悲剧”。再简化其事,两个文本在普罗普“故事形态”[10]的意义上,差不多共享同一个故事模型(如图1)

《铸剑》以复仇行动为叙事动力,但又同《哈姆莱特》一样,人物对白不断交错(对峙),从而引爆复仇,虽未采用戏剧的行文格式,却极富视觉表现力[11]。王富仁曾从鲁迅小说的技巧层面,解释了《故事新编》诸篇为何给予人“戏剧感”:“《起死》是戏剧也是小说, 另外七篇是小说也是戏剧。想像中的空间是小说人物的舞台, 小说中的行动描写是戏剧中的表演, 小说中的人物语言是戏剧中的对白。它们的顺叙方式就是随着时间的推移逐渐展开戏剧情节的方式。所有这一切, 都不再是古代小说的讲故事的方式了。”[12]李欧梵认为《铸剑》是一部精彩的四幕散文剧.[13]丸尾常喜明确指出黑色人与眉间尺的对话是典型的“思想剧”[14]。

由此看来,以悲剧的读法来品味鲁迅在《铸剑》中藏纳的情绪和思想不无道理,莎士比亚的《哈姆莱特》为何与《铸剑》能有如此多相似的安排和人物设置,这也是值得探讨的话题。尽管两个文本折射出的历史情境、人生态度和复仇思想未必一直,但恰恰能在对读中互见各自的妙笔与幽曲心思。“复仇者”究竟是怎么被塑造出来的,他们又如何得偿所愿,这些是解开文本秘密的关键。

一、复仇者谁:“弱者”的塑成与巨变

“好哈姆莱特,抛开你阴郁的神气吧,对丹麦王应该和颜悦色一点;不要老是垂下了眼皮,在泥土之中找寻你的高贵的父亲。你知道这是一件很普通的事情,活着的人谁都要死去,从生活踏进永久的宁静。”丹麦王子出场时,陷入丧父的阴霾之中。新国王以理性的分析,劝说(要求)哈姆莱特放下悲痛,成为一个合格的王室继承人,但哈姆莱特无法走出悲痛的心情。“一个不肯安于天命的意志,一个经不起艰难痛苦的心,一个缺少忍耐的头脑和一个简单愚昧的理性。” [15]哈姆莱特还未来得及为自己辩驳,便遭遇了这样一场“成长教育”的“庭训”场景中。此时的王子,恐怕难成大业,更遑论复仇复国。

《铸剑》的第一节,也是一个经典的“成长教育”的“庭训”场景。“一交子时,你就是十六岁了,性情还是那样,不冷不热地。”“你似的性情,能成大事么?”[16]很难想象,一个十五六岁爱玩老鼠的孩子会被母亲称其为“不冷不热”。到底什么是不冷不热的性情,这个性情为什么不能成大事?

小说一开篇,眉间尺以玩弄老鼠为乐,这很容易让人想起鲁迅在《狗·猫·鼠》中对猫的仇视:“它的性情就和别的猛兽不同,凡捕食雀鼠,总不肯一口咬死,定要尽情玩弄,放走,又捉住,又放走,直待自己玩厌了,这才吃下去,颇与人们的幸灾乐祸,慢慢地折磨弱者的坏脾气相同。”[17]这样一来,眉间尺出场的形象岂不就是鲁迅所厌恶的猫?周作人回忆,鲁迅对猫的厌恶与它交配时的夜嗥有关,两人因此失眠,用竹竿驱赶之。鲁迅对猫的厌恶由生理性的不堪其扰上升为精神性的怒其不争,将它的动物习性与中国人的“劣根性”隐喻关联在一起。猫对弱小猎物的戏耍玩弄心态,以及它身列名族却谄媚讨好强者的品性才是让鲁迅在诸多文章中嗤之以鼻的根本原因。[18]由此可知,眉间尺身上的“猫性”就是其母口中“不冷不热”不能成大事的性情。如果忽略了眉间尺出场时的“猫性”,就会先入为主地判断眉间尺是一个无能力无个性更无主体意识的少年,一如《列异传》等古典文本中对眉间尺这个人物本身的忽略。显然,鲁迅对古代传说最大的改动是让眉间尺变得有血有肉,但同时也有了某种普遍的劣习。

眉间尺听见老鼠咬锅盖,心里厌恶,但仅仅是“轻轻地叱了几声”,而后在戏耍它的过程中“忽然觉得它可怜”。粗读之余,眉间尺确实没有杀敌的勇武和侠客的果断,若从儿童心理学观之,该少年更有自闭症之倾向,显露出家庭教育的缺失和生长环境的问题。然而,鲁迅开篇时另起一段,点出眉间尺异常的一面:

“好!该死!”他想着,心里非常高兴,一面就轻轻坐起来。[19]

眉间尺如猫一样静候老鼠出动,心里窃喜,戏耍的快感让他极度兴奋。鲁迅在第一节让我们把目光都集聚在母亲对眉间尺的训斥上,少年低头认错显得乖巧软弱。但早在母子对话发生前,眉间尺展现了另一重性格,若以刺客培养的眼光来看,他并非毫无潜质,毕竟猫科动物一向被视为最有耐心的猎手。眉间尺被训斥的最大问题还是出现在鲁迅在隐喻层面对“猫性”的批判上,只知玩弄弱小(老鼠),在强者(母亲)面前俯首帖耳。此时,母亲给他指明了一条路:复仇。

《铸剑》与《哈姆莱特》在一开始便借助“庭训”一类的话语权力斗争场景塑造主人公的软弱、不成器的形象,但这更似作家们的“障眼法”,观者极易陷入两类情绪的极端之中:可怜弱者的人便觉得眉间尺和哈姆莱特之出生本身就是一出错误,是悲剧的宿命;钦佩勇士的人沉浸于他们结局,以“自我牺牲”为崇高,视个人意志为胜利。可是,复仇者们当真软弱无能吗?鲁迅和莎士比亚各怀心思,在“软弱”的复仇者之外讲述了另一个关于“复仇”的缘起。

在悲剧的矛盾设置中,哈姆莱特成为人情伦理一方的代表,新国王象征着理性政治的权力。哈姆莱特之忧郁,总有一丝虚与委蛇的计策在其中。他的那份焦躁、不安和犹豫,恐怕是因为复仇与复国这两件事实则为一,但以哈姆莱特彼时的状态,无法两全其美,只能在人情伦理的复仇使命中玉石俱焚。悲剧一开始,新王克劳狄斯在设计新的政治外交版图,阴谋诡计杀死旧王的他似乎对国家的未来也有种种设计,“黄天当立”式的新旧更迭逻辑暗藏其中。哈姆莱特无法超脱生父(旧王)的逝去,沉浸于旧世界的伦理秩序、知识观念和人际关系之中,哈姆莱特之所以成为“软弱”的人,就是因为在新旧交替之间找不到自己的位置。

可是,剧中其他人物并不认为哈姆莱特是软弱的,他的恋人盛赞他有勇有谋,远超常人,是国家的希望,是众望所归的那一个[20];克劳狄斯意图处决他,但又惮于他在人民中的声望;他的朋友都夸赞他的智慧与胆识,只是这些人物都以为他悲痛过度,阴霾遮掩了他的光彩。从他人的视角来看,哈姆莱特是一个克里斯玛式(charisma)的未来领袖[21]。而哈姆莱特认为自己像被诅咒了一般,要负起“重整乾坤”的任务。同时,他也非常清楚自己并非圣人,不知道的比知道的多太多,他觉得自己是“关在果壳里却把自己当作拥有着无限空间的君王”[22]——果壳(nutshell)隐喻着丹麦,也是囚牢,同时还是大脑(精神世界),哈姆莱特在思想的世界里无限自由,行动却只能有复仇这一条路。哈姆莱特的生命之路倒是越来越窄,最终只有仇杀这一个选择。在为父报仇的缘起之外,莎士比亚将时代交错(anachronism)之感压在哈姆莱特身上[23],复仇之外还有复国和匡扶时代的重任。但若是复国和匡扶时代只能通过复仇来实现,本应在理性政治中也能大展拳脚的哈姆莱特也只能停止他的爱情、学业和事业。一千个哈姆莱特,都因一个复仇的哈姆莱特而死。[24]

眉间尺在小说中并非克里斯玛式的人物,他的软弱无能似乎无须多言。然而,鲁迅小说中的“弱者”究竟有什么内涵是值得讨论的。鲁迅在作品中赋予弱者复杂的内面和历史定位。阿Q、小D、祥林嫂、孔乙己等形象之所以深刻,恐怕也是因为他们并非简单的“老弱病残”,其身所在的时代与其心所役的观念都将他们塑造为“弱者”,即,主奴逻辑中被奴役的一方。假如让阿Q和祥林嫂等人有机会报仇雪恨,他们向谁报仇都是一个问题。换句话说,在鲁迅塑造的乡土世界中,复仇想要成功,必须要摧毁整个旧世界,造出一个新世界,唯此才能被视为“革命”。但鲁迅不是空想家,他对希望与现实的辩证判断,让他无法乐观地认为“新世界”会如小说笔法一般突然降临。如何在“旧世界”中让并不具备革命者才能和品德的人变成革命的力量,是鲁迅心中真正纠结所在。眉间尺在古代文本中是“革命”的人,无论过程如何,他实现了目标、杀死了仇人,但在现代革命的历史进程中,肉体消灭究竟于革命有何助益?《铸剑》中的眉间尺,与古代文本中的眉间尺一样完成了“复仇”,却依然是一个“失败者”,依然卡在“奴隶”和“奴隶主”的历史关系中。

有趣的是,和哈姆莱特不同的是,眉间尺在遇到黑色人后一改“弱者”的特点,毅然决然赴死:“暗中的声音刚刚停止,眉间尺便举手向肩头抽取青色的剑,顺手从后颈窝向前一削,头颅坠在地面上的青苔上,一面将剑交给黑色人。”[25]从此以后,眉间尺化作头颅和青色的剑,依附在黑色人身上,走入王宫。与哈姆莱特相比,这个眉间尺还算是“弱者”吗?眉间尺在文本中的剧烈转变,实则是鲁迅在铺陈、辩说“复仇”与“革命”的关系,暗合着大革命时代鲁迅对于文学与行动之间关系的思考。在旧世界中复仇易而革命难,“弱者”投入革命,听任指挥,献祭自己,看似一夜之间不再是弱者,但依然会落入失败的境地,那么这一切有何意义?

写作和修改《铸剑》的那一段时间,鲁迅对革命的胜败有过很多思考。弱者、失败者、革命者,这三类角色萦绕在鲁迅心头。“三一八”惨案后,鲁迅在出离的愤怒中喊出了文学复仇的口号——“墨写的谎言,决掩不住血写的事实”,“血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”[26]。眉间尺由弱至决绝,恐怕就是拖欠久了之后的“同物尝还”。《哈姆莱特》中的王子本非弱者,却因世事弄人由强转弱,走入了玉石俱焚的绝境;《铸剑》中的眉间尺本非强者,但事已至此,自己是绝无可能完成血脉中的重任,只能以“同物尝还”的方式完成使命。鲁迅塑造过不少“失败者”、“孤独者”,在这些小说人物中有着一身劣根性却又奋而成为追求“同物尝换”的复仇者的,似乎只有眉间尺一人。读《两地书》和《华盖集续篇》等文字,可以明显感觉鲁迅自“三·一八”惨案后思想波动强烈,“自身的‘进化论’渐次崩坍,内部世界的‘人道主义’与‘个人主义’的矛盾日趋激化”[27],《铸剑》这一文本,以及鲁迅着力重塑的眉间尺,正是这一时期幽深、复杂、激烈的心理活动的产物。日本学者丸尾常喜曾指出,《孤独者》(1925年)中刻画的知识分子魏连殳最终被迫献身于变态复仇、凄惨殒命,这是鲁迅心中“个人主义”暗中冲动的结果,其结局也意味着“鲁迅向自身曾存在的绥惠略夫式复仇的诀别”[28]。但《铸剑》中眉间尺因故事新编而重生,因现实血债“拖欠得愈久”而激变,那绥惠略夫式的复仇似乎又出现了,不过鲁迅的确在压制着他——眉间尺一出生就是弱者,是根本没有“个人意志”的角色,而他的“觉悟”完全由另一个人物催发。

无论是由强变弱还是由弱变强,眉间尺同哈姆莱特一样,都被一个“幽灵”一般的人物所驱动(trigger[29])。复仇者在小说/话剧中终于完全被推进了高潮中,那么,到底如何复仇呢?

二、何以复仇:“幽灵”的行动

《哈姆莱特》和《铸剑》均是关于复仇的故事,但莎士比亚和鲁迅似乎都不关注复仇能否成功,成功了会怎样,不成功又会怎样?从结局上即可得知,无论如何复仇行动一定都会失败,最佳的结果是“你死我活”,而更大的概率是“玉石俱焚”。那么,为什么要写这样一个结局早已注定了的故事呢?两个故事的要义不在复仇后会如何,而是何以复仇,这是它们真正耐人寻味的地方。

管冠生曾与学生讨论多次“眉间尺为什么信任黑色人?”,这的确是《铸剑》这篇小说最大的逻辑问题。小说情节发展的确需要这种不证自明的信任——不信任黑色人即无法完成复仇使命,不砍下头颅无法借机靠近仇人,从古至今诸多版本都借此将故事推向高潮,《铸剑》亦不例外。但《铸剑》的特殊性在于鲁迅设计了一大段对话来解释这件事,而且越解释越令人困惑,在此关键情节上,玄之又玄的感觉因此更加浓重,这不是油滑的戏拟,大有深意在焉:

“哈哈!我一向认识你。”“我知道你背着雄剑,要给你父亲报仇,我也知道你报不成。”

“我一向认识你的父亲,也如一向认识你一样。但我要报仇,却并不为此。聪明的孩子,告诉你罢。你还不知道吗,我怎么地善于报仇。你的就是我的;他也就是我。我的魂灵上是有那么多的,人我所加的伤,我已经憎恶了我自己。”[30]

黑色人的这番话,将复仇的行动者与受害者混而为一,不是古代侠客坚信的天下公义,又非快意恩仇的个人主义。正是这番似有深意的话劝使眉间尺自愿割下头颅,彻底信任这个奇怪的黑色人。管冠生认为,“他一定是彻底懂得了黑色人的话。因为他对黑色人所说的‘人我所加的伤’感同身受,刚刚成年就已经尝到了自己憎恶自己的苦味。”[31]这类解释还有很多,也十分精彩。然而尽管如此,眉间尺的一瞬间就“懂得”还是显得突兀,少年复仇者的前后变化若仅仅只是因鲁迅的哲思念头而动,这篇小说恐怕刚逃开“油滑”之说,又要陷入“形而上”的困境。

相比之下,莎士比亚倒写得很明白,哈姆莱特的转变理由充足——老国王冤魂不散,直接现身宫廷旧苑,在哈姆莱特犹豫的关口厉声教训,一步步把哈姆莱特推到复仇大局中。就算哈姆莱特有再多自省,在外游学习得怎样的“新知识”,他都无法也不能质疑幽灵的任何一句话,因为那是老国王,他的身生父亲。年轻王子头脑里的新知无法分析他所遇到的状况,可宫廷秘而不宣的僭越与暗杀实际上并不稀见,改朝换代的血腥史乃是莎士比亚悲剧中的宏大背景,哈姆莱特身在局中而心在局外,他所纠结与犹豫的,依然是实现“重整乾坤”——以个人主体的道义自洽(新的主体性)承接新旧秩序:

“现在他正在洗涤他的灵魂,要是我在这时候结果了他的性命,那么天国的路是为他开放着的,这样还算是复仇吗?不!收起来,我的剑,等候一个更残酷的机会吧;当他在酒醉以后,在愤怒之中,或是在乱伦纵欲的时候,有赌博、咒骂或是其他邪恶的行为的中间,我就要叫他颠踬在我的脚下,让他幽深黑暗不见天日的灵魂永堕地狱。”[32]

仅仅是“父仇”(来自幽灵的指示)不能让哈姆莱特采取最终行动,真正让哈姆莱特行动是最后一幕中的那封信,新王与英国合谋和交易是哈姆莱特个人主体道义自洽的最后一环,父仇、情仇和国仇三者聚集,哈姆莱特复仇的条件完整了。不仅如此,《哈姆莱特》最令人困惑不解的地方也得以妥善处理——父亲怎么忍心让自己的骨肉为自己赴死?[33]新王上任,王后与他合谋,势力大盛,他为什么这么着急让亲生儿子去复仇,这不明摆着是九死一生吗?那是因为,他并不是哈姆莱特的父亲,而是一个幽灵。诚如德里达[34]、斯达里布拉斯[35]和哈尔本[36]等学者所思,《哈姆莱特》中的“幽灵”更像是一个“喻体”(vehicle)而非作为实体的角色(character),是触发“复仇”的关键,幽灵可以是马克思所言的“政变”[37],同时也是通过延宕复仇而使丹麦王子主体意义得以呈现的关键。倘若没有老国王幽灵重现,哈姆莱特就算自己发现了事有蹊跷,他也许会凭着才干智慧筹谋大局,“君子报仇十年不晚”,或者也有可能忍气吞声,“识时务者为俊杰”,配合新王的国政,但这一切,都不会引发哈姆莱特“重整乾坤”的主体认知,复仇也会变得不再那么重要。

在《哈姆莱特》的现在进行时叙事中,幽灵的插入是复仇的必要条件。[38]幽灵是谁似乎并不重要,他/它只要在适当的时机现身,哈姆莱特就忘不了“重整乾坤”的重任,忘不了“to be, or not to be”的问题。对于《铸剑》而言,要回答“眉间尺为什么信任黑色人”这个问题,也不妨参考《哈姆莱特》——黑色人在小说里显然不是一个实体角色,不是古典文本中的那位“客”(侠客)。黑色人同《哈姆莱特》中的“幽灵父亲”一样,是一个喻体。

想必,这就是鲁迅刻意以“黑色人”这个生硬的称呼改写、命名古典文本中“客”这一角色的原因。黑色人并非实存,“哈哈爱兮歌”作为一种“有意味的形式”[39]更无一字是实写,鲁迅创造这个幽灵一般的角色,让他唱着鬼气森森的歌,是来触发眉间尺的复仇,也是延宕复仇行动而使自己关于复仇的深思得以呈现。《哈姆莱特》中幽灵以父为名,《铸剑》中黑色人更像是鲁迅的道成“肉身”(幽灵)[40]。更进一步说,眉间尺之所以信任黑色人,是因为鲁迅在黑色人身上投射了一个自我牺牲、自我憎恶又未能安心离去的“父亲”形象——以眉间尺的父亲来解释黑色人是谁,眉间尺对黑色人的绝对信任方才能解释清楚,黑色人没有骗人,“他也就是我”。鲁迅创造的“幽灵父亲”黑色人,分明有绥惠略夫的影子,充满着尼采的破坏力,他对“子报父仇”的传统道德和“打抱不平”的传统侠义不屑一顾,看透了眉间尺之弱实则深植于这二者之中。眉间尺之自杀与献身,是鲁迅让“弱者”眉间尺在“血债拖欠得久了”后果断认同那个没有伪善道德只有复仇行动的“幽灵父亲”。

眉间尺同哈姆莱特一样遭遇了作为“喻体”的幽灵父亲,在生死抉择中被这个幽灵推入了复仇终章,哈姆莱特“重整乾坤”失败,眉间尺的复仇也算不上成功。鲁迅和莎士比亚在各自文本中都设置了“幽灵父亲”这一喻体作为“点睛之笔”来完成复仇故事,但莎士比亚置身局外,鲁迅却身在其中。张洁宇细读《野草》,认为“野草”、“废墟”、“荒坟”这些意象,在鲁迅眼中意味着“生与死的相互存依”,“一切‘已死、方生、将生和未生’,都成为造物链条中的‘中间物’。”,“野草”是鲁迅“自画像”的概括和升华[41]。黑色人当为这组自画像的延续。《铸剑》承续了《野草》系列的语言风格和用词习惯[42],鲁迅在眉间尺父亲和黑色人上的分身化影,依然还是暗陈心迹,“抉心自食”。

诚如丸尾常喜分析的,《铸剑》中何以复仇这一问题的出现,极有可能是鲁迅在“运交华盖”后心中深刻的痛楚。大革命落得如此结局,在读者中颇有影响力的鲁迅应当如何选择?躯体南下容易,思想又该往哪里走?在现实情况中,“个人主义”的激烈复仇与“人道主义”的自我牺牲恐怕都难以实现。丸尾常喜进一步分析,许广平的对社会人事的看法在此时影响了鲁迅,促进了鲁迅向“个人主义”倾斜,不再耽于“自甘牺牲”的晦涩心境,勇进一步至“同归于尽”的抉择中[43],这些投射在《铸剑》中,便有了黑色人驱使眉间尺的行为。虽然如此,鲁迅花了半年多时间改订这篇小说,恐怕正是因为他依然有“踌躇”之感。文学表达与实际行动之间的紧张关系是鲁迅不轻易在小说中摇旗呐喊的重要原因,虽有许广平年轻意气的鼓舞,“同归于尽”式的文学复仇最终还是被鲁迅以“大出丧”的结局消解之:

“百姓都跪下去,祭桌便一列一列地在人丛中出现。几个义民很忠愤,咽着泪,怕那两个大逆不道的逆贼的魂灵,此时也和王一同享受祭礼,然而也无法可施。”[44]

末尾这一笔,并不是鲁迅对古典文本的改造,纯属他有意增加的内容,很容易让人想起鲁迅在1925年憋在胸中的一句话,“时日曷丧, 予及汝偕亡”[45]。复仇者之父黑色人协同“弱者”眉间尺,咬着奴隶主的头颅不放,最后复仇失败,可也十足地嘲讽戏谑了此间的义民(“暂时坐稳了奴隶”)和百姓(想做奴隶而不得)。鲁迅所投影的黑色人促发了复仇大局,泄了他胸中沉郁怒火,但写作者鲁迅依然悬置了这种“同归于尽”的复仇。

《铸剑》中的黑色人和《哈姆莱特》中的老国王都是以幽灵的形象为文本添彩,既直接促发文本高潮到来,使“弱者”主人公复仇得以可能,又以喻体形态插入写作者的别有用心,延宕复仇,折射各自历史发展的复杂多变。《哈姆莱特》中人物独白异常多,莎士比亚能透过各色人物讲出自己的历史哲学,相比之下,鲁迅受制于小说体裁,未必有那么多可以“独白”的机会。更何况,他身在局中,“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。”[46]黑色人的行动,以及故事吊诡的结局,正是他那时既“充实”又“空虚”的复仇思想的时隐时现,是绥惠略夫式的复仇被血债逼得重现,可又卡在了奴隶与奴隶主的历史轮回里。

从1925年的《灯下漫笔》到1927年的《革命时代的文学》,鲁迅一直期盼中国复仇文学的出现,让奴隶主和奴隶一起颠覆灭亡,“创造这中国历史上未曾有过的第三样时代”[47],从而出现真正的“平民文学”[48]。《铸剑》写作时,即鲁迅所谓的“大革命”时代,文学归于沉寂,大家都忙着寻找革命的出路。然而,大革命时代同时还是“一治一乱”的奴隶与奴隶主时代[49],黑色人和眉间尺正是从那“一治一乱”的历史中被鲁迅“复活”的复仇者,它们都是幽灵,在非行动的文学空间里审视现实革命行动的吊诡之处。尽管大革命瞬息万变,鲁迅对革命局势的审度、对时下诸君子的批评也会有新的想法,但鲁迅总有一份高于时局的总体历史观悬照着自己,“故事”和“旧学”中的人与事不仅仅是缠绕在鲁迅身上的“鬼气”,也是鲁迅用以应对层出不穷的现实谎言的投枪。这是整个《故事新编》系列一以贯之的写作观念。黑色人和眉间尺是幽灵,是喻体,延宕了复仇行动从而在大革命局势中追问“第三样文学时代”何在,《补天》《出关》《起死》等其他作品又何尝不是“幽灵”复活,延宕故事以问新事呢?

哈姆莱特的“to be, or not to be”是一个关于己身的问题,但黑色人说的是“我已经憎恶了我自己”。对鲁迅来说,他的痛苦可能就是自己肩住了黑暗的闸门,可“弱者”依旧不能复仇,只得“同归于尽”。据鲁迅日记载,1927年4月8日,鲁迅应邀至广州的黄埔军官学校演讲,这个演讲他曾推脱了好几次,终于在《眉间赤》定稿五日后成行。他有些自嘲地说“诸君是实际的战争者,是革命的战士,我以为现在还是不要佩服文学的好。学文学对于战争,没有益处,最好不过作一篇战歌,或者写得美的,便可于战余休憩时看看,倒也有趣。”[50]不知鲁迅在台上对着穿军服的将士时,可曾想起他曾自比“黑色人”,那些将士在他眼中又是否是真正的“复仇者”?黄埔演讲四天后,蒋介石在上海发动“四·一二”政变清党,国民革命随之宣告失败。新发生的事似乎没有逃开“故事”的“预言”。

[1]鲁迅:《360201 致曹靖华》,《鲁迅全集》第14卷,北京:人民文学出版社,2005年,第18页。

[2]鲁迅:《我怎么做起小说来》,载《南腔北调》,《鲁迅全集》第4卷,北京:人民文学出版社,2005年,第527页。

[3]鲁迅:《360328(日)致增田涉》,《鲁迅全集》第14卷,第385至386页。

[4]如朱崇科:《广州鲁迅》,北京:中国社会科学出版社,2014年;龙永干:《<铸剑>:反抗绝望、厦门境遇与复仇话语的再造》,《鲁迅研究月刊》,2014年第5期;周楠本:《关于眉间尺故事的出典及文本》,《鲁迅研究月刊》2003年第5期等。

[5]如[日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,秦弓译,《中国现代文学研究丛刊》,1995年第3期;高远东:《歌吟中的复仇哲学——<铸剑>与“哈哈爱兮歌”的相互关系解读》,《鲁迅研究月刊》,1992年第2期;钱理群:《试论鲁迅小说中的“复仇”主题——从<孤独者>到<铸剑>》,《鲁迅研究月刊》,1995年第10期等。

[6]汪晖:《戏剧化、心理分析及其他——鲁迅小说叙事形式枝谈》,《文艺研究》,1988年第6期。

[7]胡辉杰,《从目连戏看鲁迅和他的文本世界》,《鲁迅研究月刊》,1999年第7期;刘家思:《论绍兴目连戏对鲁迅艺术审美的影响》,《文学评论》,2007年第4期。关于鲁迅小说与戏剧艺术的关系,可参考孙淑芳:《鲁迅小说与戏剧》,华中师范大学博士学位论文,2012年。

[8]魏策策:《被悬置的经典:鲁迅与莎学的独特交集》,《戏剧艺术》,2012年第3期。

[9]关于《铸剑》与《哈姆莱特》的比较研究,学界已有一些成果,就“复仇”母题和叙事结构的平行比较展开了讨论,代表性的论文有庄文泉:《<铸剑>与<哈姆莱特>之比较》,《福建师大福清分校学报》,1992年第2期;妥佳宁:《自我复仇——<哈姆雷特>与<铸剑>》,《江苏社会科学》,2007年第1期;何素平:《哈姆莱特、眉间尺与约拿:迂执的护法者——关于哈姆莱特的神话猜想之三》,《湖北函授大学学报》,2010年第2期;王文华:《<铸剑>与<哈姆莱特>基于报复仇之比较》,《河北北方学院学报(社会科学版)》,2016年第3期;王光祖:《复仇意义的终极追寻——写在<哈姆雷特>与<铸剑>之间》,《广西科技师范学院学报》,2016年第3期,等。已有成果就鲁迅的“复仇”哲学和革命理念展开了讨论,但未找到《哈姆莱特》影响鲁迅创作《铸剑》的切实证据。笔者曾试图在鲁迅的购书单和往来书信中寻找相关线索,但确无证据表明《铸剑》创作过程中鲁迅购买、阅读或与他人谈论《哈姆莱特》。不过,日本东京大学藤井省三教授曾告诉笔者,鲁迅在日本时就读过莎士比亚的戏剧故事,《哈姆莱特》的情节鲁迅应当是了解的。在此,特别感谢藤井省三教授的指点。另,据日本学者工藤贵正、藤井省三等人研究,《铸剑》文本与《小约翰》、《莎乐美》等也有互文意味,《铸剑》包含着诸多有意味的形式和互文性,值得继续深入比较研究。

[10] [俄]弗拉基米尔·普罗普:《故事形态学》,贾放译,北京:中华书局,2006年。

[11]郑家建:《隐现的缪斯——<故事新编>中的现代性艺术技巧》,载《被照亮的世界——<故事新编>诗学研究》,北京:人民文学出版社,2015年,第180页。

[12]王富仁:《鲁迅小说的叙事艺术(下)》,《中国现代文学研究丛刊》,2000年第4期,第83页。

[13] [美]李欧梵:《铁屋中的呐喊》,尹慧珉译,北京:人民文学出版社,2010年,第34页。

[14] [日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,第80页。

[15] [英]莎士比亚:《哈姆莱特》,《罗密欧与朱丽叶》,朱生豪译,北京:人民文学出版社,2003年,第164页。为方便讨论,本文中引用《哈姆莱特》的部分皆采用此译本,英文本参照Shakespeare. W. William Shakespeare: Complete Works. Bate. J. & Rasmussen, E.eds. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.下文中英文引用皆来源于此。

[16]鲁迅:《铸剑》,第434页。

[17]鲁迅:《狗·猫·鼠》,《鲁迅全集》第2卷,第240页。

[18]刘春勇在《鲁迅的仇猫》一文中认为,鲁迅对猫的厌恶和对隐鼠的回忆反映出鲁迅多疑敏感但同情弱者的精神面向。(刘春勇:《鲁迅的仇猫》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第3期,第103页。)但从对鲁迅个人的精神分析转移到《铸剑》的文本分析,即可发现鲁迅在眉间尺身上呈现得更多的是对“劣根性”的隐喻批判。尽管在其后鲁迅以第三人称视角让眉间尺“近来很有点不太喜欢红鼻子的人”,反映出在鲁迅对顾颉刚的不满此时已达临界点,但鲁迅随即抽身远离眉间尺,以类似《狂人日记》一样客观而又充满在场感的叙述口吻交代了接下来的事情。

[19]鲁迅:《铸剑》,第432页。

[20]III,i, 149-150: The courtier’s, scholar’s, soldier’s, eye, tongue, sword, / Theexpectancy and rose of the fair state

[21]张沛:《哈姆雷特的问题》,北京:北京大学出版社,2006年,第198页。

[22]II,ii, 247-248: O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king ofinfinite space, were it not that I have bad dreams.

[23]II,i, 205-206: The time is out of joint: O, cursed spite/ That ever I was born toset it right!

[24]美国学者WilliamF. Zak甚至觉得,当《哈姆莱特》这部悲剧中犯错最多的当属哈姆莱特了,哈姆莱特夹在道德和国家责任之间的处境是令人同情的,但他在道德判断和政治判断中的双重盲目很成问题,哈姆奥莱特的复仇行动是疑窦重重的。详见Zak, William F. Hamlet’s Problematic Revenge: Forging aRoyal Mandate. London: Lexington Books, 2015.按照他的观点,哈姆莱特尽管有着强烈的主体意识,他的复仇行动依然受制政治环境、家庭环境、人生经验和个人才学,由此看来,复仇者具备主体性似乎是复仇行动的必要不充分条件。

[25]鲁迅:《铸剑》,第441页。

[26]鲁迅,《无花的蔷薇之二》,载《华盖集续编》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年,第279页。

[27] [日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,第88页。

[28] [日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,第84页。

[29]此处借用实用心理学中有关“心锚”(anchor)的相关理论,眉间尺和哈姆莱特都未曾亲身经历“父仇”,但在潜意识中父亲的空缺以及他人的讲诉实际上构成了一个记忆模块。幽灵一样人物的出现,是触发了这个记忆模块,使记忆对现实产生巨大影响,并重复记忆中的一段活动。

[30]鲁迅:《铸剑》,《故事新编》,《鲁迅全集》第2卷,第440至441页。

[31]管冠生:《眉间尺为什么相信黑色人——泰山学院讲释<铸剑>》,《上海鲁迅研究》,2015年第4期,第60页。

[32] [英]莎士比亚:《哈姆莱特》,《罗密欧与朱丽叶》,第219页。

[33]据美国学者EleanorProsser,“为什么哈姆莱特一定要听一个幽灵的话?”这也是《哈姆莱特》的历代读者和研究者最为困惑的问题。幽灵的出现并非吉兆,是让哈姆莱特陷入私仇困境无法脱身的陷阱,在这一悲剧中,幽灵揭开了时局的问题,让国家的危机和哈姆莱特个人的危机暴露在舞台上,但也把解决危机的方法引向复仇,引向混乱。详见Prosser, Eleanor. Hamlet and Revenge.Stanford, Calif., Stanford University Press, 1967, pp. 238-249.

[34] [法]雅克·德里达:《马克思的幽灵——债务国家、哀悼活动和新国际》,何一译,北京:中国人民大学出版社,2008年。

[35]Stallybrass,Peter. “Well grubbed, old mole: Marx,Hamlet and the (un)fixing of representation”. Jean Howard and ScottCultershow. Marxist Shakespeare.London: Routledge, 2001.

[36]Halpern,Richard. “An impulse history of ghosts:Derrida, Marx, Shakespeare”. Jean Howard and Scott Cultershow. Marxist Shakespeare. London: Routledge,2001.

[37] [德]马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》(第1卷),中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,北京:人民出版社,1995年,第271页;[德]马克思:《路易·波拿巴的雾月十八》,《马克思恩格斯选集》(第1卷),第665至666页。

[38]美国学者StephenGreenblatt认为莎士比亚在悲剧中对幽灵角色的重视及其幽灵叙事的表演实践,甚至影响了文艺复兴以来人们在生活中各种观念,幽灵叙事与现实观念之间的联系是理解莎士比亚悲剧的重点。详见Greenblatt, Stephen. Hamlet in Purgatory. Princeton, NewJersey: Princeton University Press, 2013, pp. 199-200.

[39]高远东:《歌吟中的复仇哲学——<铸剑>与<哈哈爱兮歌>的相互关系解读》,第39页。

[40]丸尾常喜在《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》中从鲁迅的穿着习惯和“宴之敖者”、“汶汶乡”等词意的分析中也认为黑色人是鲁迅自身的投影,参见[日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,第82页。

[41]张洁宇:《审视,并被审视——作为鲁迅“自画像”的<野草>》,《独醒者与他的灯:鲁迅<野草>细读与研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第18页。

[42]《铸剑》不仅在主题上与《野草》中的《复仇》相同,行文运笔之间,“生与死、爱与仇、拥抱与杀戮的‘大欢喜’都出现了。这是非常‘野草式’的风格和内容”——张洁宇分析《复仇》的话亦可用在《铸剑》上。参见张洁宇:《独醒者与他的灯:鲁迅<野草>细读与研究》,第96页。

[43] [日]丸尾常喜:《复仇与埋葬——关于鲁迅的<铸剑>》,第88页。此外,汤山土美子也持类似的观点,认为眉间尺以及母亲身上有鲁迅对许广平“母性”和爱的感知,黑色人身上是鲁迅复仇的精神。参见:[日]汤山土美子:《爱与复仇的新传说——从<铸剑>解读鲁迅的“性的复权”与“生之定义”》,《纪念鲁迅逝世七十周年国际学术讨论会论文集》,2006年。但我认为并不宜坐实《故事新编》与鲁迅周围人物的对应关系。

[44]鲁迅:《铸剑》,第451页。

[45]鲁迅:《灯下漫笔》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,2005年,第224页。

[46]鲁迅:《题辞》,《野草》,《鲁迅全集》第2卷,第163页。

[47]鲁迅:《灯下漫笔》,第225页。

[48]鲁迅:《革命时代的文学》,第440页。

[49]鲁迅:《灯下漫笔》,第225页。

[50]鲁迅:《革命时代的文学》,第441至442页。