凌孟华:填补穆旦缅印从军经历空白的集外文两篇

昆明版《中央日报》刊发有两篇穆旦集外文,一为1942年4月6日与4月10日连载的《光荣的远征》,一为1943年3月1日刊发的《国军在印度》,均署名“查良铮”,可填补穆旦缅印从军经历空白,具有重要价值。后者又以《中国健儿在印度》为题在《声报》刊出。两篇集外文与李煜哲整理的《苦难的旅程》合在一起,已勾勒出穆旦从军经历的完整线索,可以丰富对穆旦其人及其经历与思想的理解,加深对诗人穆旦及其诗歌创作与表达的体悟。

一、缅甸见闻:《光荣的远征》

昆明版《中央日报》1942年4月6日第四千九百四十三号第三版刊载《光荣的远征》,署名“查良铮”。此文虽然编排在右下位置,却占了此版最多的版面,三千七百余字的内容约占整版版面的三分之一,成为该版最为引人注目的报道。即便如此,仍然没能容纳下作者这篇重要的长文,而只是刊出全文的前面七个部分,即(一)前进、(二)森林区中的行进、(三)腊戍——最后的投机市场、(四)如鱼得水的远征军、(五)覆车的军官和华侨、(六)受难的一群、(七)礼尚往来。第八部分内容“到前线去”延至四天之后的4月10日连载,为《中央日报》昆明版第四千九百四十七号,仍在第三版,排在右侧中部位置。《中央日报》昆明版之报头显示中华民国十七年二月创刊,系《中央日报》上海创刊时间。昆明版“与本市及各地读者见面”的时间在1939年5月15日。发行人朱文浦,社址在华山南路。这两天的报纸都是一大张(四版),售洋五角。

《光荣的远征》 《中央日报》昆明

1942年4月6日第3版

穆旦这篇集外佚文无疑具有重要的价值。首先是进一步佐证了穆旦参加远征军的时间,是在“三月初”。易彬《穆旦年谱》面对“李方修订《穆旦(查良铮年谱)》(2006)”认为“从军时间是在2月”,且“穆旦档案中,穆旦本人在各时期所填表格也均记为1942年2月”的情况,仍根据《吴宓日记》的详细记载,“倾向于认为是三月初出发”[1]。但《吴宓日记》毕竟是孤证。而这篇穆旦佚作,可谓又一铁证。两者结合,就无懈可击了。其次是丰富了穆旦1942年3月25日的一则行实记录,即完成散文《光荣的远征》并自缅甸远征军中发向《中央日报》(昆明版)相关人士,后于4月6日和10日连载。《穆旦年谱》1942年3月的谱文非常简略,仅5条,补入此则谱文,就增加了百分之二十。再次是可见穆旦从军之初比较强烈的写作、表达与倾诉的欲望,不仅给国内师友写信,如吴宓3月26日收到的穆旦“自缅甸军中来函”,而且还以记者身份为国内报刊撰稿,“将在缅境内所见所闻,择其无关机要者,拉杂写出,以飨读者”,如《中央日报》(昆明版)刊发的此作。最后是可部分复原穆旦致吴宓函中“言英军腐败”之部分细节与内容,比如敌情搜集不力、不顾诺言与脸面退兵、地图保管使用不当、官兵酗酒并发生“喝醉以后竟迷迷糊糊地用手枪把自己打死了”之荒唐事,以及消极作战以致“从未见过一个受伤的英兵”等。

当然,更为重要的是文中透露出来的缅甸从军路上的“记者”查良铮行踪,和诸多言行举止丰富起来的诗人穆旦形象,以及一些文本细节折射出的诗人本色与个人情怀。因为正如易彬说云,已有的材料中关于“中国远征军第5军在缅甸战场的大致情况,其中自然没有穆旦这等‘小兵’的身影,唯一记录见于王佐良《一个中国新诗人》”。[2]在这样的史料背景下,穆旦此文的重要价值显然“也无需说什么了”。远征军中的穆旦固然在战败撤退的艰苦过程中有过“最痛苦的经验”,诸如王佐良笔下“给死去战友的直瞪的眼睛追赶着”“疲倦得从来没有想到人能够这样疲倦”“带着一种致命性的疟疾”“叫人发疯的饥饿”,[3]以及《苦难的旅程——遥寄生者和纪念死者》中的“没有火,没有光,天天阴暗。没有吃的,没有喝的,没有歇的,而且没有温暖”“病好了,紧跟着的却是饥饿!饥饿还是得走,走吗,大河又阻于前,集体哭了,焦急,绝望,挣扎,我们简直成了野兽”“病愈的会再病重些,死亡散播开,谁都不再希望了”“抢劫和杀害在人稀的地方进行着。人的精神通通变态了”,[4]但也有从军之初的“欢快”的另一面。在这个阶段,可以“不但自身欢快,而且接受着沿途的欢快”,可以“欣赏着这美丽的肥沃的土地”,可以“如鱼得水”,可以领用“国内是不会有的”物资,可以“住在一栋最华丽的楼房里”,可以收获“毙敌的上尉以下300余,并获地图日记战利品等”战果,还可以得到“此次的中国军队是比我所见到的任何英军打得都更好”的赞誉。此其一。其二,王佐良先生的《一个中国新诗人》在穆旦研究史上的开创之功与经典意义固然毋庸置疑,但其形象生动的描述,“显然是施用了不少文学的笔法”,[5]甚至可以说遮蔽了部分重要内容。我们不能因其“但是不,他并不说……只有一次,被朋友们逼得没有办法了,他才说了一点”等描述,而忽视了穆旦可能在其他场合或文章中有过讲述和书写,更不能放弃对这些穆旦自己的讲述与书写的打捞发掘和整理研究。易彬曾指出“至少在从军回来的初期阶段,穆旦还保留了某种兴奋以及某种叙述的冲动”,[6]可谓高论。但还可补充的是,不只是“从军回来的初期阶段”,就是在从军的过程之中,穆旦就产生了某种兴奋以及叙述的冲动,写下了相关文章发表。《光荣的远征》就是明证。

中国远征军在缅甸作战

此外,穆旦此文关于1942年3月中国远征军在缅甸的见闻之记载,是当年的亲历的现场的鲜活的历史记录,可供治中国抗战史、中国远征军史的相关研究者参考,可以编入相关的回忆录及研究资料丛书。远征军的“如鱼得水”,远征军之“部分缅人不明大体,竟为敌所利用”的遗憾,以及“四五百缅匪徒劫我军的车辆”的细节,都保存着历史的真相。特别是虽有“敌机正在头上盘旋”,但师长“精神饱满,态度从容”与“我们都坐树荫下,一边吃着西瓜,一边谈话”,而“远远近近的兵士,也都是从容地,机警地做着各自的事情”之战地生活掠影,展示着战场的B面、官兵的素养、从容的气度与无畏的精神,可谓精彩,值得珍视。第六节排印出来之“关××少校”虽被隐去名字,但稍作查考,就会知道应该是指后任“新三十八师翻译室主任,北京外语学院教授”的关品枢先生。对读关先生关于“第二天大清早,大批十轮大卡车开到了。大家纷纷上车。我身手敏捷坐在大堆行李包上,位置正在司机室上面,对着风,好不凉快。汽车过了龙陵,我忽听到‘啪’的一声,就失去知觉了。醒来时,已身在腊戍(Lashio)医院。医生护士全说英文”[7]的回忆,就可明了。至于关先生多年后的回忆与穆旦当年的记录之间的差异,有心人自可进一步辨析。穆旦记下的“医生动手术时,我向他说,请你留心,别在脸上留下疤痕呀,我还未曾结婚哩!”之英雄口述,虽非豪言壮语,却有极为动人的力量。不知关先生后来可曾读到战友穆旦的记录文字,如果读到,作何感想。

二、印度生活:《国军在印度》

近一年之后,穆旦的原名“查良铮”又出现在昆明版《中央日报》之上。此次的题目是《国军在印度》,刊发在1943年3月1日第5268号第3版。此文通栏编排在版面左侧,3300余字的内容占了整版版面的近三分之一,也是该版最为引人注目的报道。此阶段昆明版《中央日报》社址仍在华山南路,但发行人已改署张志韩。此日报纸仍是一大张(四版),但售洋已是一元五角。如果说《光荣的远征》辑校文字中的诸多注释与笔者用尽洪荒之力仍不得不代以□之处已经显示了保存下来的昆明版《中央日报》漫漶不清之严重,那么《国军在印度》的情况更是有过之而无不及,特别是11栏中第2、9、11栏都有整列漫漶不清的情况,令人一筹莫展。这也是笔者拖了一年才辑校此文的原因之一。多方努力,查找到的报纸原件也是差不多的效果,只能接受这样的现实。所幸穆旦又在《声报》1943年3月24日第3版刊发有“昆明通讯”《中国健儿在印度》,署名查良铮,为《国军在印度》的另一版本。二者虽然存在不少差异,但主体内容是一致的。两相结合,就能补充出昆明版《中央日报》的不少漫漶之处。但有的漫漶之处正好被《声报》版省略了,就只有仍逐字以□代之。附录以昆明版《中央日报》版为底本,并参照《声报》版进行辑录。

《国军在印度》 《中央日报》昆明

1943年3月1日第3版

如果说前文讨论的穆旦集外文《光荣的远征》展示的穆旦及远征军在缅甸初期的欢快、“如鱼得水”和从容的战地生活,李煜哲整理的穆旦集外文《苦难的旅程——遥寄生者和纪念死者》记录的是穆旦及战友在战事失败后撤退途中“知道自己已被变成了原始的野兽”“我们绝望了”“最密切的同伴都不可靠了”的“长期的痛苦的跋涉”,那么《国军在印度》则是描写穆旦及幸存者抵达印度之后的“衣食住行”“工作娱乐学习”等生活概状,和置身“中英中美中印”之多重关系的战时生活,以及“新中国人”的口碑与荣光。这3篇集外文合在一起,就可以勾勒出穆旦从军经历的完整线索,即在缅甸、在野人山和在印度,或曰撤退之前、撤退之中和撤退之后。而这些信息正是此前的穆旦研究非常缺乏的,期盼已久的,当它们以较为完整的结构重新浮出水面,无疑会形成对已有认知的修正,从而丰富我们对穆旦其人及其经历与思想的理解,加深我们对诗人穆旦及其诗歌创作与表达的体悟。“由于穆旦的缄默,目前只见吴宓的日记和王佐良的文章中对他从军的炼狱经历略有记述,连《穆旦传》和《穆旦年谱》这样的专著都没提供。因此,后人对他从军的详细情况所知不多”,[8]或可代表对此前学界研究现状的基本判断。而今,借助新发现的穆旦集外文,我们就可以知晓穆旦在缅甸、在野人山、在葡萄、在印度的一些生活工作情况,就可以进一步推进对穆旦《活下去》《被围者》《农民兵》《野外演习》等诗作的解读与研究。

穆旦是内敛的、客观的。《国军在印度》的生活概状,其实就是穆旦作为国军之一员曾经的生活概状。但穆旦在行文描述时,多用“他们”。如“他们是由缅甸苦战中挣扎出来的”“他们有些甚至还没有领到过几个卢比的饷”“至少他们的衣食住行是比国内好多了”“他们总是穿着卡其黄衬衣和裤叉”“他们的智慧超过了翻译官们”……穆旦回国,或曰“归来”的时间应该在1943年1月。回来以后,作为国内人士之一,穆旦在表达时又多用“我们”。如“那里正住着我们中华民族无数报国的男儿”“我们可爱的弟兄”“应该让我们关念的”“尤其我们有些士兵从未看过电影”“我们的士兵在印人脑中留了很好的印象”“我们应该记挂他们”……即便是一些更具个人性的经历与情感,穆旦在这篇佚文中指代自己时也多用“笔者”,而少用“我”。前后出现笔者计九处,如“当笔者离开他们时”“笔者愿借此机会”“笔者每当黄昏散步时”“笔者曾三次约一个连长谈话”“笔者还可说一个故事”“笔者于新年前后”“笔者就想起了那些死去的”,等等。其中散步的穆旦、三次约连长谈话的穆旦、讲故事的穆旦、参加茶园俱乐部联欢的穆旦,自然值得特别重视。而“我”,在“我们”之外,还组合为“我军的需要”“以后由我方通知”,实则还是集体的代称。单独出现的“我”仅两处,一是“我相信他们的智慧超过了翻译官们”,二是“即我驻印士兵”。前者紧接着就说“然而这是题外话了”,随后回归“国军在印度”的客观描述;而后者实则也是指代集体。有意思的是,此前在《光荣的远征》之中,没有“笔者”之表述,而指向自己的“我”也要多一些;此后的《苦难的旅程——遥寄生者和纪念死者》,也没有出现“笔者”,但指向自己的“我”大幅度增加,多达近六十处,指向可能包含自己所在群体的“他们”仍有,但比较少了,只有五处。从这些代词使用及频次分析可以看出,穆旦在进行从军经历之散文书写时,有过不同表达方式的多种风格的尝试,或者说曾进行过必要的调适。相比之下,《国军在印度》可能是目前最为客观的一篇。

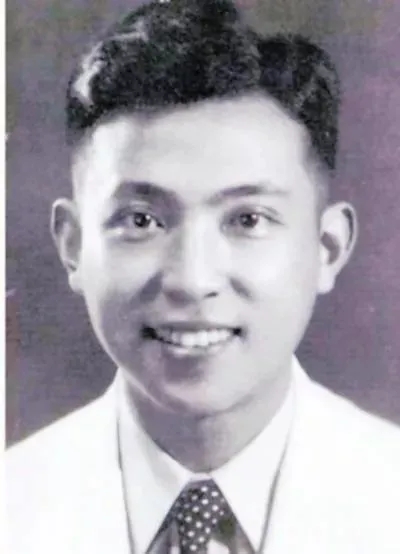

穆旦

穆旦是关怀的、博爱的。《国军在印度》的写作目的,就是“把他们的生活概状,报告给关怀他们的人,并请尽可能的帮助他们一些书报和杂志”,直白中饱含深情,恳请中蕴含大爱。“可爱的弟兄”“真算是无忧无虑”“这使得他们精神愉快的多”“想起了那些死去的,和那些因报效国家而受苦的烈士同胞”等话语,无不流露着穆旦对远征军兄弟的关爱与温情。谢冕说得好,“穆旦始终坚持用自己的语言、自己的方式传达他对他所热爱的大地、天空和在那里受苦受难的民众的关怀”。[9]更为难得的是,穆旦的关爱超越了民族、超越了国界,对文中写到的受雇领肥皂做杂役的印度人,学中文送食品遭恶作剧的摆夷女看护,管理厕所卫生的美军上士以及英国大老板的家眷们,穆旦都是一视同仁,以同样的语气语调和风格进行描述,绝无对弱小民族的鄙夷。正是论者所谓“他对战争的怀疑与厌恶不是基于单纯的民族感情,而是基于人类的博爱”[10]。当然,穆旦的博爱在前文《光荣的远征》之“受难的一群”中有着更丰富的表现,前文不及细述,这里也只能点到为止,读者可自行体会。

穆旦是诗意的、沉思的。即便是《国军在印度》这样的纪实散文,仍然偶有诗意的流露。比如开篇的“在那一望无边的蓝天之下,在那热带的初春的风里,这时候,那里正住着我们中华民族无数报国的男儿”,就是诗一般的语言,有诗一样的节奏。“蓝天”“春”“风”都是穆旦诗歌的重要意象,让人想起“春天的疯狂是在花草,虫声,和蓝天里”(《华参先生的疲倦》),想起“当暖风吹来烦恼,或者欢乐/……蓝天下,为永远的迷盅惑着/是我们二十岁的紧闭的肉体”(《春》),或是“我看一阵向晚的春风/悄悄揉过丰润的青草”(《我看》)……文中一些自出心裁的表达,可以看出穆旦的“发现”与“沉思”。比如“娱乐并不是没有的,正因为日程上排着娱乐的项目,所以更忙”。这样排在日程上的项目,是“娱乐”呢,还是工作?是休闲呢,还是忙碌?是幸,抑或不幸?既然“他们换来的光荣,落在我们身上”,那么我们应该怎样“关念”他们?我们怎样面对自身?我们需要做些什么?为他们,也为我们……结尾的一句“我们应该记挂他们,前线后方,国内国外,新中国人”,也有丰富的阐释空间。“记挂他们”与“新中国人”之间,可以互为因果。我们“记挂他们”,因为我们都是“新中国人”;我们都是“新中国人”,所以更要“记挂他们”。“前线后方,国内国外”既是“我们”与“他们”之间的距离与差异,也是“我们”与“他们”之间的联系与统一,前线后方都是中华民族,国内国外同为新中国人。甚至“新中国人”之“新”,可以是形容词,表达“新”的中国人,新生的、新状态的、吃苦耐劳的中国人;也可以是动词,表示“新”起中国人,创新、更新、刷新中国人。甚至以抗战为契机,继续鲁迅先生“立人”“改造国民性”的努力,抗战建国,民族复兴,等等,也很难说不是“新中国人”可以涵盖的内容。周钰良曾指出穆旦的诗“结合炽热真挚的感情,深邃的沉思和完美的形式,成为一个艺术统一体”,[11]在我们看来,穆旦的这些集外散文,同样有着“炽热真挚的感情,深邃的沉思”和形式的追求。

注释:

[1]易彬:《穆旦年谱》,中国社会科学出版社2010年版,第68页。引用的档案时间误植为“1943年2月”。

[2]易彬:《穆旦年谱》,中国社会科学出版社2010年版,第71页。

[3]王佐良:《一个中国新诗人》, 《文学杂志》1947年第2卷第2期,7月1日出版。

[4]查良铮:《苦难的旅程 — —遥寄生者和纪念死者》,《春秋导报》1943年7月10日第8期第3版。参见李煜哲《从“苦难”到“祭歌”:穆旦的缅战经历叙述之变 — —从穆旦集外文〈苦难的旅程 — —遥寄生者和纪念死者〉说起》,《现代中文学刊》2019年第2期。

[5][6]易彬:《穆旦评传》,南京大学出版社2012年版,第136、137页。

[7]关品枢:《缅甸抗日回忆录》, 《热血远征:中国远征军大揭密》,徐文编著,大众文艺出版社2006年版,第16页。

[8]李光荣:《“化入树干而滋生” — —论穆旦的抗战》,《社会科学辑刊》2012年第4期。

[9]谢冕:《一颗星亮在天边 — —纪念穆旦》,《穆旦研究资料》(上),李怡、易彬编,知识产权出版社2013年版,第373~374页。

[10][韩]金素贤:《40年代穆旦的诗歌》, 《诗探索》2002年第1~2辑,天津社会科学院出版社2002年版,第216页。

[11]周钰良:《穆旦的诗和译诗》,《穆旦研究资料》(上),李怡、易彬编,知识产权出版社2013年版,第304页。

(转载自“西川风”微信公众号)