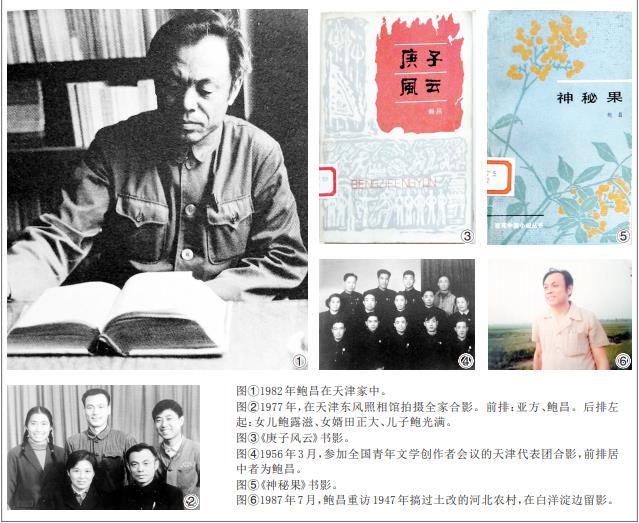

鲍昌:坎坷文学路 津门献初心 ——纪念鲍昌先生九十周年诞辰

今年是当代著名作家、评论家、学者、文学组织工作者鲍昌先生九十周年诞辰。虽然他已去世三十一年,但是,他并未走远,他的音容笑貌仍然留在人们的记忆中。在他短暂的一生中,他在出生地沈阳只住了一年多,在晋察冀解放区奋斗了三年,在北京上学、工作十九年,而在天津则工作、生活了三十六年。天津成为他名副其实的“娘家”。他的文学成就与贡献,已经载入《天津文学史》《天津小说十八家论》等著作中。

锲而不舍 终生进取

鲍昌(1930—1989),出生于沈阳,在北平长大。在辅仁大学附中读书期间,他有幸读了鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、托尔斯泰、屠格涅夫等大量中外著名作家的文学作品,他说:“所有的名字都使我向往。那时我有过幻想:将来也当个作家,也来写几本魅人的书。”1946年1月,读高中一年级时,受地下党组织的影响,他投奔到晋察冀解放区参加革命。先入华北联合大学文艺学院学习,之后在解放区从事农村工作。1947年在河北束鹿县(现辛集市)贾李庄搞过土改,同年8月火线入党。他说,“此为余政治上新生伊始,感怀万端”,因作《入党誓语》七绝五首,以识坚定的革命志向。三年的足迹几乎走遍晋察冀边区。

1949年1月,他随解放大军进入天津,在军管会文艺处工作,并开始在《天津日报》发表文学作品。1951年,他任天津人民艺术剧院办公室主任兼党支部书记。1955年5月,调任文联党组成员、副秘书长兼《新港》文学月刊编委。年轻有为的他得到孙犁的赏识,他兼任《新港》编辑部主任,就是由孙犁推荐,获得编委一致同意的。正当他意气风发、满怀激情要干一番事业的时候,被错划为右派分子,下放到天津南郊新房乡,学干农活。1959年底,由农村转到双林农场,继续劳动锻炼。因为吃苦耐劳,表现突出,1961年9月30日,双林农场贾队长宣布摘掉他的右派分子帽子。次年5月,他被安排到天津市文联文学研究所工作。“文革”中,先去干校,后被下放到工厂,成为一名地毯工人。1974年,调到天津师范学院学报编辑部工作。

1979年3月,乘着改革开放的春风,他的右派冤案得到纠正,恢复党籍,恢复原工资级别。他说:“五十年代以后,我有二十多年时间不能发表杂文,且亦不能发表任何其他的文章了。这样倒好,使我有机会去潜心读书。一方面是去读生活这本‘无形的书’,一方面是读各式各样‘有形的书’。读这两本大书,即是所谓人生的历练吧!”

1980年3月,他出任天津师范学院中文系主任兼党支部副书记,不久晋升为副教授、中文系美学研究生导师。同年当选为天津市美学学会会长。1982年年初,他当选为中国作协天津分会副主席,被任命为党组副书记,主持党组日常工作。1985年年初,他当选为中国作家协会书记处常务书记、党组成员,调到北京工作。复出后的十年间,他的事业达到峰巅,创作和研究工作马不停蹄,成就令人佩服。

鲍昌才华横溢,勤奋著述,坚信“生活是创作的源泉,尤其是直接的生活体验,那是比一切都珍贵的”。著作有剧作集《为了祖国》、长篇小说《庚子风云》《盲流》、中短篇小说集《复工》《神秘果》《动人的沉思》《祝福你,费尔马》《美人鱼的期待》、学术专著《鲁迅年谱》(与人合作)《风诗名篇新解》、评论集《一粟集》、杂文集《二觉集》,散见而未被结集的作品更多,身后出版有《鲍昌散文》《鲍昌选集》。此外,工具书《文学艺术新术语词典》由他主编。他是博闻强识、锲而不舍、终生进取的典范。

婚恋甜蜜 生活困窘

1949年年初,在胜芳集训时,鲍昌与亚方萍水相逢。亚方,原名刘亚兰,四川宜宾人,1928年出生,1947年考入北京大学西语系。因为参加地下学生运动,“颇蒙缧绁之逼”,1948年10月,她奉命转移到冀中解放区,改名亚方。1949年1月16日,天津解放的次日,亚方随干部大队进入天津,成为华北群众剧社的演员,并很快加入了党组织。1950年调入市委宣传部工作。1960年1月,调任天津日报社文艺部编辑,后任文艺部副主任。1980年任新蕾出版社副总编、副社长。1985年随鲍昌调到北京,任作家出版社副总编、副社长。

鲍昌说,1949年进入天津时,“余年少气盛,神旆风驰;而亚兰玉鉴光莹,春华灿发。比抵津门,互生倾慕”。1949年5月,他与亚方定情于海河之滨,“盟以高山,誓以沧海。自是长空万里,燕有双飞,澒水无涯,鱼能同跃”。鲍昌有《定情诗》为证,其中第三首写道:“脉脉斜晖映海河,两心慷慨誓清波。忠诚自似长江水,革命恩情来日多。”在鲍昌众多笔名中,“艾方”笔名就有谐音寓意。1951年国庆节,鲍昌与亚方结婚。亚方坦言:“是他的勤奋好学、他的灵气让我着迷,我愿意嫁给他。婚后,我们很少有时间谈些什么,他总是伏案看书或写作,没见他闲散过。”

作为右派的妻子,亚方也曾受到留党察看一年和下放劳动锻炼三年的处分,先到西郊梨园头当农民,后到工厂当工人,“政治上承受着很大的压力”。而经济的拮据也是严峻的考验。鲍昌说:“1957年,我在平步青云时一个跤子跌下,多亏一种毅力活下来。试想,每月三十元生活费,加上爱人亚方的几十元工资,要养活两家母亲和两个孩子,岁月蹉跎,不堪回首。”当年家庭生活中的所有困难,“亚方以她柔弱的肩膀硬是扛了过来”,为他们保住了一个完整的家,这也是鲍昌在困境中的最大幸运了。

敬重前辈 真诚评价

改革开放新时期,文坛逐渐复苏,天津老作家重新焕发青春。鲍昌对有才华有贡献的孙犁、李霁野、王林等前辈作家感情深厚,逐一进行研究与评价。

1981年,《河北文学》编辑部召开关于“荷花淀流派”座谈会,鲍昌发言强调“文学流派的出现,是文艺运动蓬勃发展的表现”。他分析以孙犁为代表的荷花淀派形成的过程,结合孙犁的创作风格,提出创立、发展荷花淀流派,“应当在孙犁艺术风格的基础上有所突破”,他“希望‘荷花淀’派的作家能发挥原有长处,多多描写农村生活”。他说:“我尊敬孙犁,喜爱他的作品,我要进一步对他的作品学习、探索。如果有可能,我就要为‘荷花淀’派摇旗呐喊。中国文坛上,需要这一个流派,需要这样一个植根于黄色的泥土,沁润着庄稼的芳香,既能记录人民的苦难,又能展示光明未来的积极、深化的现实主义文学流派!”

1984年4月6日,天津市文艺界举行盛会,庆贺著名诗人、作家、翻译家、市文联主席李霁野从事文学活动六十周年和八十寿辰。鲍昌代表天津作协向李霁野致贺。他介绍了李先生从事文学活动的业绩,称他是鲁迅的忠实弟子、著名的鲁迅研究专家。他说:“李霁野从二十年代末期起,先后在孔德学校、河北女子师范学院、辅仁大学……南开大学,执教五十余年。诱掖后进,沾溉士林,桃李满于天下。正是在这塑造人类灵魂的崇高事业里,体现出他的长者之风。”

1984年7月2日,天津市文联副主席王林(1909—1984)的逝世,令鲍昌悲伤不已。1947年夏,他们在冀中根据地相识时,王林任冀中文协主任。1955年夏,鲍昌调到文联工作,王林成为他的领导。鲍昌说:“当我在政治上‘出了问题’,他严厉地批判过我;当我处于艰苦的逆境,他亲切地关怀过我。”逆境中的关怀和友谊更让人难忘,鲍昌撰写了万字长文《王林的生平与创作》,全面评介了王林的革命经历与创作成就,他说:“王林是个正直的革命者,也是个严肃的作家。他襟怀坦荡,性情爽朗,嫉恶如仇,刚正不阿。半个多世纪以来,他一面出生入死,投身革命,一面用笔记录下来鲜红的历史。从《腹地》始至《叱咤风云》终,恰好钤印下来他在几个革命时期的足迹。他是古人所说‘立德、立功’而后‘立言’的范例,是值得尊敬的文学前辈。我认为,在无数作家用生命、用血汗浇铸成的革命文学史的丰碑上,是应该刻下他的名字的。”这段文字,足以让王林光明磊落的形象立于读者心中。

心系“娘家” 情真意切

鲍昌精明干练,激情满满。1985年1月5日,在中国作家协会第四次会员代表大会上,他当选为理事会理事、书记处常务书记、党组成员。调到北京工作的鲍昌,仍然关注着天津文坛。虽然工作繁忙,但是对于天津的重要活动,仍然努力践约。

1985年4月18日,津冀两地文联与天津作协联合举办“梁斌文学活动五十周年庆祝会”,鲍昌代表中国作协在会上致开幕词,同时,发表了探讨梁斌创作风格的论文《新时代的“燕赵风骨”——梁斌创作风格一析》。他说:“梁斌的小说是以真实的事物为基础的,他在作品中体现出的‘燕赵风骨’,是真实发生过的‘一代风流’。他把这一切写进作品,那是他作为一个革命现实主义作家的神圣职责,同时也就给他的艺术添上华彩,使他获得了独特的、不同凡响的创作风格。”同时,他将梁斌的作品置于文学史中来评价:“通观五四以来的中国现代和当代文学史,像梁斌这种创作风格并不多见。它是整个文学交响乐队中的一只悲亢的号角,是整个文学苑囿中的一株苍劲的松树。正因如此,它将在人民的文学生活中长久地存在下去。”

1985年9月21日至26日,为纪念抗战胜利四十周年,津、冀、陕三地社科院文研所共同发起的首届“中国解放区文学讨论会”在津举行。鲍昌应邀莅会并在闭幕式上做总结性讲话,精准阐述了解放区文学的定位。他说:“在共产党领导下萌生发展的革命根据地和解放区文学,是中国现代文学史上独具特色、非常丰富的文学现象。它是创造新世界的文学,它对中国人民的解放事业,做出了不可磨灭的贡献。”他说:“解放区培养造就了大批忠于祖国和人民的作家,为新中国的文学发展做好了思想准备。解放区文学对我们奋斗以求的社会主义文学的建立和发展,起到了承前启后和继往开来的作用。”

1985年秋,鲍昌还应邀出席“天津市1984年度文学佳作奖发奖大会”并讲话,激励天津作家“活跃思想,力求创新”。他说:“我离开天津,调到北京中国作协书记处工作,已经多半年了。这期间,我的一个感受是:从天津这样一个较小的文学园地,突然置身在一个万紫千红、奇花争艳的文学大花园里,一切都令人目不暇接。”他站在全国文坛的高度,看问题自然更加敏锐。他希望天津作家、评论家“思想上要活跃些,大家经常在一起交流思想,切磋艺术,做到古人所说的‘以文会友,以友辅仁’,那才能全面提高天津市文学创作的质量,涌现出一批真正的创新之作”。他说:“这就是我这个刚离开天津市‘娘家’的人,对于家乡父老兄弟姐妹,对于家乡的亲密同行的祝愿。”

1988年夏,鲍昌在《文学自由谈》发表了《一篇够味的“津味小说”——评张仲的〈龙嘴大铜壶〉》,认为张仲的《龙嘴大铜壶》“表面上看是一则津沽轶事,实际上其文学观念是很‘新潮’的”。“它描写的生活场景、风土人情,人物的一颦一笑、一举一动,都来自扎实的、不打折扣的人生经验之积累。”他还分析了张仲适合创作津味小说的原因:“他生于津邑,自幼出入于城厢、西头、河北、南市一带,对天津的各阶层人士生活,极为熟悉。而他又多知广闻,精于‘杂学’,每谈到天津的历史掌故、风物民俗,简直是眉飞色舞,如数家珍。我多次劝他搞搞津味小说,现在他总算有了创获,那是值得庆贺的。”

1988年8月30日,鲍昌还应邀来津,出席百花文艺出版社建社三十周年座谈会,并提前撰写了祝贺文章《待到百花成蜜后》,被收入《我与百花》纪念文集中。文章讲述了百花文艺出版社建社的前二十年所走过的艰难曲折的道路,也谈到了20世纪80年代他在该社出版五本书的经过。他的《庚子风云》《神秘果》《二觉集》以及主编的工具书《文学艺术新术语词典》,均由百花文艺出版社出版。他说百花社的同志们“自觉地来当‘蜜蜂’,辛辛苦苦地组来各种书稿,精心审阅,予以提高,终于把花粉酿成了蜜,点缀了文艺的百花园”。他以改写的诗句“待到百花成蜜后,应知劳者有甘辛”,向百花文艺出版社的编辑们致谢。

道德文章 长留世间

1989年2月20日,鲍昌因病辞世后,《人民日报》《文艺报》《北京日报》《文汇报》《天津日报》《今晚报》等报纸均有报道,称“鲍昌1947年加入中国共产党,之后投身于党的文学事业。四十余年来,虽历经坎坷,但对党、对社会主义忠贞不渝”,“他一生勤奋治学,著述甚丰,并积极致力于文学的组织领导工作,兢兢业业,呕心沥血,贡献了毕生精力”。冯骥才、蒋子龙代表天津作协参与了鲍昌治丧办公室的工作,表达了天津人民对鲍昌英年早逝的惋惜与怀念。

中国作协的邓友梅、唐达成、王蒙、端木蕻良、赵大年、杨光治、张同吾、陆文夫、赵朕、佳峻、张志民、韶华、舒婷、张洁、陈辽等作家均发表了缅怀鲍昌的诗文。与其共事四年的张锲,称鲍昌“吃的是草,挤的是奶和血”,“是文学领域里又一头辛勤耕耘的牛”。鲍昌的研究生撰写的《一瓣心香祭恩师》、鲍昌女儿所写的《爸爸的记忆》等文章,都感人至深。

周骥良在《悼鲍昌》一文中,为“一生大起大落,历经沧桑”的鲍昌仓促辞世而惋惜、痛心。他说:“我和鲍昌在作协天津分会两度并肩工作,从他作为新秀登上文坛,到一度跌了下去,到重又蜚声文坛,拿出一个又一个硕果。我个人的印象,在聪明才智之上”,主要的还是因为有大毅力和肯下苦功夫,称“他的写作是蘸着血和汗写下的”。

张建星在《悼鲍昌老师》一文中,回忆了鲍昌在天津师范学院(1982年更名为天津师范大学)任中文系主任时的往事:“鲍昌老师的确给中文系带来了非同寻常的活力。对于学生,他和他的讲课是富有魅力的。他亲自开选修课,讲《诗经》,讲红学,讲美学,每次合班上课全是座无虚席,有时门外也挤满了人。后来南大、天大的学生也来听他讲课。鲍昌老师的思辨、口才、气势,甚至他那略显傲岸的表情,让不可一世的大学生大为陶醉。学生陶醉他也陶醉,激动时,迭句频出,妙语连珠,尖刻幽默,如背汉赋,直引得学生们掌声不断,大笑不止。这时,鲍昌老师的嘴角也露出极有个性的、甚至有点得意的微笑。”文中还写道:“鲍昌老师著作很多,常有新论问世,且才情横溢,文如其人,听他讲课也能感到他的个性:亢奋起来多有直言,抨击之词尤其严厉,而且绝不谦虚,更不掩饰自己的才华。——这就是鲍昌先生。”这段描述十分传神,鲍昌老师自信与自强不息的风骨,是最令人敬佩、不能忘怀的。

2018年8月,在鲍昌逝世近三十周年之际,作家出版社出版了《鲍昌纪念文集》,让我们重温了他的音容笑貌。鲍昌先生是以勤奋铸就辉煌的文坛骄子,他的道德文章将长留世间。