林培源:为小镇描画文学地图与生活指南

林培源

图/林锐彪

采访约在一家安静的咖啡厅,天色很暗,窗外一阵大雨刚过,穿着深色短袖黑色长裤的林培源看起来很瘦,咖啡端上来的时候,他拿起手机拍了一张,“这个拉花挺好看的。”

生于1987年的他,已经陆续出了五部长篇小说、四部短篇小说集,曾获2007年、2008年第九届、第十届全国新概念作文大赛一等奖,第四届“紫金·人民文学之星”短篇小说佳作奖。

林培源写小说的时间已经超过十年,他曾不断迷失又不断自我发现。文学,对这个自诩为小镇青年的写作者来说,有着厚重的意义。

林培源的故乡是汕头市澄海区盐鸿镇,小镇的封闭、落后曾让他萌生过强烈的出走愿望,从澄海到深圳、北京,再到美国……然而走得越远,他反而离小镇越近:“仿佛一边在离开,一边在回归,我对世界的想象和瞭望,都与这里有关。”

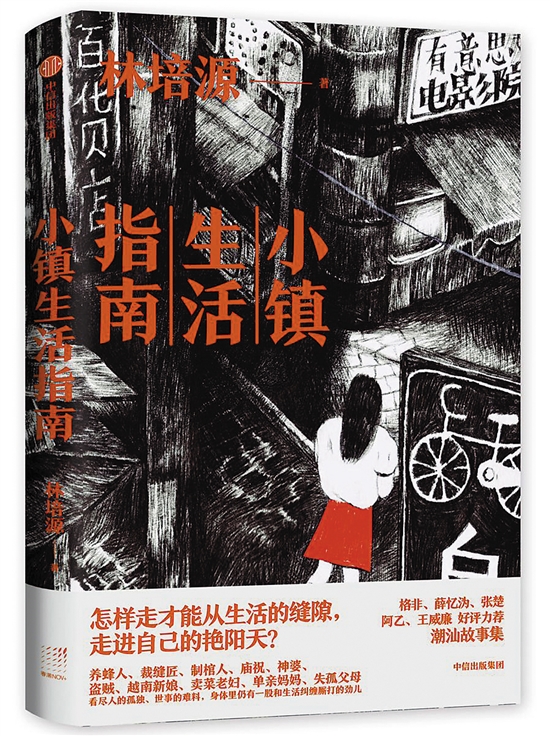

小镇,是他写作的根,也是他灵魂的落脚之处。祠堂、榕树、流动摊贩拉长的叫卖声,热气腾腾的粿条汤、青梅酒,蕨类丛生、电线交织的小巷子,关于小镇的记忆纷至沓来,最后汇集成了这本新书《小镇生活指南》。

是“小镇青年”,却无需为标签而焦虑

林培源对文学的想象和构建,大部分都源自小时候生活的那个小镇——盐鸿镇北靠莲花山南麓,南边靠海,镇上的房子错落有致,“我们经常在大街小巷四处蹿。”林培源描述儿时的小镇颇有画面感:镇上有很多池塘,那会儿水还非常清澈,夏天可以从池塘里打一桶水回来,直接在家门口洗冷水澡;小时候镇上还有很多流动的小摊贩,推着铁质的小推车,吆喝着“豆腐、糕粿”走街串巷……

但随着年岁的增长,小镇的另一面逐渐在林培源的世界里浮现。大概是1994年前后,林培源第一次去深圳姑姑家,大城市的冲击让他意识到了小镇的落后和封闭,“深圳的书城,一进去全是书,分类齐全,我们镇上连像样的书店都没有,只有一些卖文具、教辅书的小店。”

这种对比让林培源萌生了强烈的愿望:走出小镇。

镇上的孩子走出去的方法几乎只有一个:读书。林培源从深圳、广州一路到北京求学,中途还去美国交换学习了一年。从乡村或者小镇去往大城市,这是很多80后、90后一代人共有的经历。“我们的生活经验,个性的塑造,对世界的认知,几乎都是来自乡镇。但是如果你没有走出来,对于一个写作者来说,你永远不可能真正地认识它。”

青年导演毕赣曾坦承:“‘小镇青年’是我电影和我在为人处世方面非常重要的一个词汇,我没有在褒扬它,这就是我生命经验里非常重要的词汇。”

林培源也以小镇青年自居,如果蹭一下热点,他笑称自己也算是“小镇做题家”——出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定视野和资源的青年学子。这个源自豆瓣小组的新词汇很快席卷网络,在青年群体中引发广泛共鸣。

无论是“小镇青年”还是“小镇做题家”,林培源都不认为是负面的标签,但是小镇思维的局限性和惯性确实很难摆脱。离开小镇已有13年之久,但他说当穿梭在大城市人流密集的地方,依旧会觉得恐慌。

文学,才是林培源身心自洽的秘密武器,他也建议因“小镇青年”这个标签而焦虑的年轻人去寻找精神的寄托,“找到自己擅长的领域或者一份自己热爱的工作,不要被焦虑困住。”

写乡土人物,从缝隙中寻找生命出路

“不久前高考结束,镇上有个孩子没考好,把自己关在家里哭。”林培源忽然意识到,哪怕已经过去一二十年,但是走出小镇的通道依旧很窄,改变年轻人命运的主要方式还是高考。

落后、封闭、压抑、上升通道狭窄……小镇的生命体验在林培源的文本中也留下了深刻的烙印,死亡、疾病、缺乏出路的人生,几乎成了他小说中的常客。《拐脚喜》中的庆喜离开小镇又回来,最后一头栽进泥坑中死去;《秋声赋》中的阿秋考上了大学因父亲的反对却不能去读书,最后成为精神病人被拴在家中……

“这可能是一种艺术直觉,也可能是小镇生命体验的部分投射,这些边缘人物在生活的缝隙中寻找生命的出路。”《秋声赋》中的阿秋是以林培源的一个同学为原型的,考上了大学,但是父母认为自身家庭条件不好,考上的大学也一般,就没让孩子去。

在中国现代文学史上,鲁迅、鲁彦、许钦文、蹇先艾、台静农等一批现代乡土作家,同样以朴实绵密的风格书写着乡土上发生的种种故事或悲剧。在林培源看来,在文学的世界里,悲剧往往蕴含着巨大的能量,“而且我笔下的人物也不全是悲剧惨烈的结局,也有一些比较平淡的,像跳广场舞的慕云,坐在摩托车后面的姚美丽。”

巧合的是,这类平淡结尾的大多为女性。“很多人对潮汕的刻板印象就是重男轻女,其实深入潮汕生活的日常,你就会发现往往是女性支撑着一个家庭,她们并非像外界想象的那般软弱无能,没有话语权,爱与责任让她们充满力量。”

林培源有一个姐姐,两个妹妹,有个堂哥在小时候溺水去世了,整个家族里,他是唯一的男丁,“这就造成了我跟上一辈人、或者说我跟周边整个大环境之间,其实存在一种非常隐形的紧张关系,我必须通过学业或者做出点成绩来换取安全感。”

在他成长的环境中,潮汕的男子大多沉默寡言,紧张的父子关系成为解读林培源小说的关键词之一。这种紧张感形成一种强大的张力,长篇小说《以父之名》中阿喜、秋蓝、阿霞三位均为身在异乡的年轻人,三个人都因缺失“父亲”而留下浓重的精神创伤。

向经典靠拢,并不害怕“影响的焦虑”

热气腾腾的粿条汤、青梅酒,蕨类丛生、电线交织的小巷子,民间七月半“普度”的传统风俗,“后生仔、老厝、鼎”……潮汕的美食、方言、民间风俗与独特地理空间的营造让林培源的小说充满了潮汕的地方特色。

对方言的运用,林培源在文中试图达到一种平衡,既有地方特色又不妨碍阅读。潮汕并没有像《海上花列传》或《繁花》这样的经典文本供人效仿,他在摸索中前行,如果涉及叙述的语句,他多用通行的现代汉语,但人物的对话或者叙述某个动作时,他会用潮汕方言,比如在《最后一次“普度”》中用“刣”替换“宰”“杀”。

但是林培源并不愿意将自己的小说停留在地域写作的层面,过多强调地域特色会消解掉小说中的普遍性和超越性。“我希望我的故事能够打动潮汕以外甚至是地球另一端的读者,这样的小说才能具有超越时空限制的普遍性意义,如同我们现在依旧能被《红楼梦》《包法利夫人》这样的作品所打动。”

林培源从不讳言这些大师对他文学创作上的启蒙与影响,经典的文学作品打开了他对文学世界的想象,但他并不害怕“影响的焦虑”。都是写小镇故乡,他的潮汕跟马尔克斯的马孔多小镇、莫言的高密乡肯定不同,“这块文学的自留地,一开始都是荒芜的,每个人都在按照自己的方式去开垦,让它长出一片文学的森林,这片森林里的树叶、果实、形态肯定都是不一样的,每个人都有自己独特的风格。”

林培源还在摸索属于自己的创作风格,同样是写小镇,《神童与录音机》偏向魔幻与先锋,《小镇生活指南》则偏向写实与传统。这两种不同的风格,林培源称之为“分成两半的写作”,一半是常识性写作,另一半是反常识性写作。

在这个摸索的过程中,他也曾迷失过,少年成名,2007年、2008年连续两届获得全国新概念作文大赛一等奖,2009年出版第一本长篇小说……“不断有读者给我写信,在年轻气盛的年纪被这种光环包围,很容易就自我膨胀。”尤其是当周围很多人都投身市场,写青春文学写畅销书,林培源直言,“说自己那时候不想通过文学赚钱是虚伪的。”

考博是林培源人生的转折点之一,一方面新书的连续出版让他变得冷静,另一方面第一次考博失败也让他从幻觉中抽离出来,重新审视自己的人生:我跟文学的关系,我未来的人生道路。

“如果说我对文学有信念的话,那就是向经典靠拢。”短暂的迷失后,林培源重新回到属于自己的文学世界探索:“发现自己的风格并不断往更深的方向推进,是很多作家都会面临的问题,这是一种挑战,也是一种诱惑,如果失去了挑战的欲望,那写作的生命可能也就随之停滞。”