专访编辑汪逸芳:1979年《飘》再版时所经历的“过山车”

1936年6月,美国女作家玛格丽特·米切尔的长篇小说《飘》在美国正式出版。据作家的女仆回忆,“小说出版的当天,电话铃每三分钟响一次,每五分钟有人敲门,每隔七分钟有一份电报送上门来。公寓门口总站着十几个人,他们在静候着玛格丽特出来,以便请她在小说上签名。”

玛格丽特·米切尔在写给一位教授的信中讲道:“我不知道一个作家的生活会是这个样子。如果我事先知道的话,我绝不会去企图当一名作家。”

事实上,米切尔写作《飘》用了整整十年时间。她出生于美国佐治亚州亚特兰大市的一个律师家庭。在南北战争期间,亚特兰大市曾落入北方军将领之手,因此米切尔从小就听父亲与朋友讨论这场战事,并决心以此为背景创作一部小说。

米切尔在创作的过程中,朋友只知道她在写作,并不了解具体内容。1935年麦克米伦出版公司的编辑到亚特兰大市寻找作者资源,闻得米切尔写作一事。不过米切尔最初并不相信来自北方的出版商会对南方人眼中的南北战争感兴趣,在最后一刻才奉上了书稿,没想到对方同意出版。

最初书名定为《明天是另一天》(Tomorrow is Another Day),取自小说的最后一句话。但最后出版时,米切尔引用了诗人欧内斯特·道森的一句诗,将书名定为《飘》(Gone with the Wind)。

《飘》首次出版时的封面

《飘》出版后也遭到了一些质疑,有人觉得这部小说太长,如果能删掉500页就更好了。也有人批判米切尔对19世纪美国南部非裔的贬损描写。但这在过去并没有影响《飘》的畅销, 根据2014年哈里斯民意调查(The Harris Poll),《飘》是美国读者最爱的读物之一,排名仅次于《圣经》。

1939年12月,由《飘》改编的电影《乱世佳人》在亚特兰大市上映。1940年夏初,这部电影在上海放映了40多天。原本上海电影院的译名为《随风而去》,后来才改为《乱世佳人》。这部小说的第一位中文译者傅东华为与电影名称区别开来,把小说的译名改为《飘》。他在“译序”中说:

“飘”的本义为“回风”,就是“暴风”,原名Wind本属广义,这里分明是指暴风而说的;“飘”又有“飘扬”“飘逝”之义,又把Gone的意味也包含在内了。所以我觉得有这一个字已经足够表达原名的蕴义。

傅东华在“译序”中还提及这部电影在上海引起的反响之大:

上海的居民大起其哄,开了外国影片映演以来未有的纪录,同时本书的翻印本也成了轰动一时的读物,甚至有人采用它做英文教科书了,我却还像一个初到上海的乡下人,全不晓得这回事。

在电影上映的前几日,就有友人怂恿傅东华翻译此书。他当时原本已经决定暂停翻译,觉得此工作终究有些机械。但当傅东华了解到这部作品从艺术价值的角度来看,还是值得一译的,再加上友人说日本已经有了两种译本,都销得很好,他便赌气翻译出来——“他们有,我们怎么能没有?”

1940年9月,傅东华只用了不到三个月的时间就翻译完成了小说的上册。不过出版之时有人给作品扣上了“和平主义”的帽子,傅东华在“译序”中也做了回应:“究竟这一个帽子是荣是辱,当然要以那给与者的心理为转移,客观上是无从论定的。但是我极不愿意给这本书戴上这样一个帽子,更不愿意读这书的人先有这一句考语横梗在胸中。因为本书的作者不过要借一段真实的史迹来烘托几个特殊的人物,来刻画一番普遍的人情,此外并无任何的主义,也根本不想宣传什么、鼓吹什么,我们何苦要这样诬陷她呢?”

这部小说直到1979年才获得再版的机会,并且再版之初就遭受了质疑,大体因为读者不满书中未对奴隶制批判,却进行了美化。例如李惠铨在刊登于1979年第3期《外国文学研究》一篇名为“评美国小说《飘》”的文章中讲道:“《飘》是站立在历史潮流的对立面,妄想以艺术的谎言来掩盖并抹煞铁的历史事实,按照奴隶主的意志去伪造美国历史。”这些看法基本代表了当时对《飘》的批判声音。

不过这部小说最终还是得以顺利再版。而此后《飘》又出现了多个译本,成为常销的外国名著。

澎湃新闻采访了当年傅东华译本1979年再版时的编辑汪逸芳。她当时刚刚就职于浙江人民出版社文艺编辑室(后1983年进入刚成立的浙江文艺出版社工作),她对《飘》的再版所经历的波折印象十分深刻。

澎湃新闻:当时您是怎样想到再版《飘》?

汪逸芳:当时“文革”已经结束,十一届三中全会也开过了。北京和上海有两家准许出版外国文学作品的出版社,但外国文学翻译作品仍供不应求,甚至有人在书店外过夜排队购买。可以看到这样巨大的市场需求在等着我们,另外一点是因为大家在心底对未来有强烈的期望。

我是1978年到浙江人民出版社工作的,1979年正好赶上了好时候。当时的年轻人都想做点什么,但也不知道做什么。就在大家找米下锅的时候,上海的一家旧书店老板来浙江推销解放以前的出版物。当时他拿了好几套书来,其中有一套就是《飘》,是当年龙门书局出版的厚厚两本,加起来大概100万字。当年的纸张和印刷都不太好,所以书到我们手里之后,很快就散了架,我们索性就把书拆开了阅读。

结果一读起来就停不下来。因为那时一般文学读物只有《红楼梦》、“文革”时期的作品以及前苏联的内部出版物,没见过这样以女性视角描写一场战争的小说,所以被深深吸引住了。

当时我和另一位年纪稍长的男编辑同时阅读《飘》,可以说代表了女性和男性两个读者群。我们都觉得这部小说很好看,意见反馈给社领导后,他们决定再版。

我们是1979年9月20日开始正式编辑这部小说。但是两天以后,室友拿给我一本读书方面的杂志,其中一篇文章介绍了美国作家亚历克斯·哈里的小说《根》,同时批判了《飘》。那个年代,只要舆论上有批判的倾向,就是一件大事。我把这本杂志交给领导,结果编辑工作就暂停了一段时间。

后来上海的《外国文艺》杂志编辑戴骢来到我们社,提到了三个情况。他建议一开始印数少一些,万一有什么问题不至于太被动。另外这部小说在艺术上是值得肯定的,一直有人想进行翻译,在世界范围内是没有停止过的。北京和上海也有出版社在策划这本书,意思是说“不只你们一家看好”。第三点是傅东华的译本中关于人名和地名的翻译,都顺从了汉语的表达习惯,那么这部分内容是否可以重新翻译。领导听了专家的这一席话,知道小说在艺术上是没有问题的,就决定继续做下去。

所以我们快马加鞭进行编辑。在铅字印刷的年代里,从9月份开始编稿,到12月底印出来,已经是非常快的速度了。

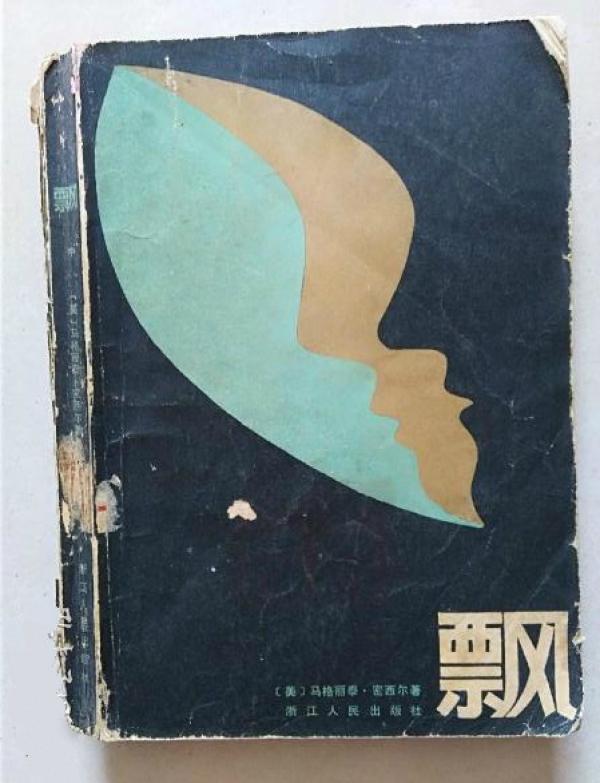

《飘》再版的封面

这期间也出现了一些问题。1980年1月,小说的最后一册还未出版,但社会舆论就已经“一塌糊涂”了。先是《解放日报》连着发布两篇批评文章,后来《光明日报》也发了一篇。全国的出版会议上,一而再再而三的也有批评声音:“社会主义要‘飘’到哪里去?”当时我们是很紧张的,谁也不知道接下去会怎样。领导桌上一边放着读者的批评来信,一边接到的电话又有坐等《飘》出版的,一下就要10万册。

那时我被领导指派,在杭州约请外国文学研究专家,主要是杭州大学研究外国文学的教授,向社会宣传到底如何看待《飘》。当初开始定下来的印数是30万册,但需求量远远超过这个数字。在那种情况下,印还是不印,领导需要做决定。不过后来风声越来越紧,发行也没有停下来。

我们再版的《飘》分三册出版,最后一册是1980年年初出版的。等到6月,邓小平在接见一个美国代表团的时候,说了这样一番话:“小说(《飘》)写得不错,中国现在对这本书有争议,因为这本书的观点是支持南方庄园主的。我们想用中文出版这本书,出版了也没有关系嘛,大家看一看,评论一下。”

香港《文汇报》报道了这件事,当时我们资料室是有这份报纸的。上班后大家都围在那里看邓小平的这段话,终于松了一口气。当年可以设想这场风波的很多种结束方式,但谁也没想到是以这样的方式结束的。刚踏入出版行业的我就坐了一次“过山车”,历时八个月。

澎湃新闻:您还记得当年再版的《飘》最终印了多少册吗?

汪逸芳:这套书40年未间断,一直在出版的。

澎湃新闻:那你们是如何获得再版版权的?

汪逸芳:译者傅东华先生是浙江金华人,他1971年已经去世。但当时他的家人还在上海,我们两个编辑上门拜访,同他的女儿签订了合同。

澎湃新闻:那是不是可以理解为你们抢到了先机?

汪逸芳:那也不是今天的这种感觉。谁也不会轻易“触碰”傅东华。因为翻译界也是有争议的,在翻译的过程中有两种译法:意译和直译。傅东华采取的是意译法,他的译本根据中国人的口味,以讲故事的方式进行翻译,中间有些他认为是多余的段落就去掉了。这和当年学术界倡导的风气是相悖的,所以不是所有的出版社都会去做这套书。关于如何翻译,如何做到译文好看,又不偏离原著,到现在也是一个具有争议的话题。

澎湃新闻:那当时您编辑的时候,有没有把漏译的内容补进去?

汪逸芳:那没有,还是要尊重原译者。还用了傅东华当年发表的一篇序言。

澎湃新闻:那么傅东华的译本是当年唯一的中译本吗?

汪逸芳:在当年是唯一的。但这部小说当时一直是被批判的。1940年代,美国好莱坞把《飘》搬上了荧幕,拍成了电影《乱世佳人》,当时在上海滩也是震动的。也是在那样的情况下,有人鼓励傅东华进行翻译。

澎湃新闻:那么当时分三册先后出版是为了抢时间吗?

汪逸芳:也不是这样。因为这部小说太厚了,要么分两册,要么分三册。当年的书还没有太厚的,分三册是比较合适的。

澎湃新闻:您刚提到一个细节,想问问您上海旧书店的老板为什么会到出版社推销?

汪逸芳:那个时代谁都在跃跃欲试,都想为这个社会做点事情,但谁也不知道该怎么做。其实书店老板也觉得出版的春天要来了,他们手里有非常多的旧书,所以在想有些书是不是也等到重见天日的时候了。这是整个社会的潮流涌动引起的。