纪念施康强:我们都是傅雷的私淑弟子

施康强

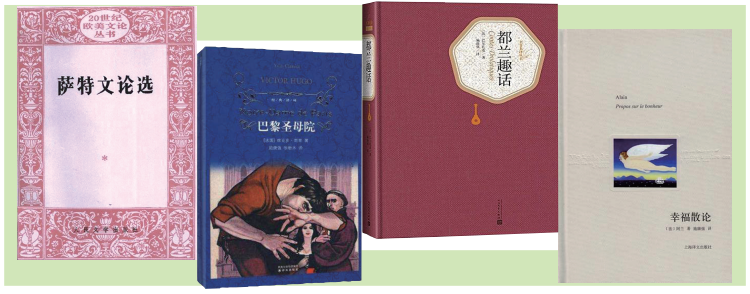

施康强译著

一

施康强匆匆辞世已有多月,眼前不时浮现和他交往的一些情景,最忘不了的是他在一篇文章中的文字:十几年前,施康强在《后傅雷时代》一文中说,我们这一代的法国文学翻译家,或多或少都是傅雷的私淑弟子。

文章传到巴黎,令我忆起上世纪60年代和他同乘火车回上海的一些对话。那时,出版界气氛比较祥和,推出了不少外国名著,刚被摘掉“右派”帽子的傅雷的译作也受大学生喜爱。施康强和我当时都是北京大学的法语系学生,他比我高三级,是有名的才子,因为都来自上海,暑假回家有幸同坐一班火车,路上听他大摆龙门阵,我是低班的,自然只有听他说的份儿。记得他对当时外国文学翻译界颇多评论,说有的老先生在译作中大段大段漏译,有的老先生看见风景描写就跳过去,等等。他批评的老先生也有北大的老教授,也一律不吝。当时我印象最深的,是他对傅雷的推崇。他说,文学翻译中的精品就是傅雷的译作,我们恐怕一辈子都赶不上。

施康强在《后傅雷时代》一文中说,我们这一代的法国文学翻译家(年龄约从50岁到70岁)或多或少都是傅雷的私淑弟子。我们最早接触的法国文学作品是傅译巴尔扎克。后来学了法文,对翻译有兴趣,对照原文精读的往往是一部傅译。我们折服于译者理解的准确和表达的精当,有时我们觉得自己不是在读一部翻译小说,而是一位中国作家在为我们讲述一个法国故事。傅雷不仅提倡,也确实达到了“化境”。他的译文完全可以看作汉语文学遗产的一个组成部分。这段话比起他四五十年前在火车上随意的评论要深刻、完备多了。

在中国众多文学翻译家中,施康强从大学时代开始,直到他从事翻译几十年,都在推崇傅雷,他甚至认为,“在傅雷之后,或许有几部译著堪与傅译比肩或抗衡,但是像傅雷那样倾毕生全部精力从事文学翻译事业,其译文在母语中成为典范的大师,怕是很难产生了。”他不无嘲讽地指出,傅雷之后的文学翻译迎来了空前繁荣、高手如林的盛况,也有鱼龙混杂、泥沙俱下的尴尬,许多译本成文草率,乃至错误百出。造成这种局面,既有出版社的原因,也有译者本人的素养问题。出版社为抢占市场,往往限定译者在几个月内完成几十万字。而一个优秀的文学翻译家除了熟练把握外语和驾驭母语,还需要有多方面的文化知识储备。当代翻译家中不乏外语专家,但是少见通才。

施康强一辈子都在做翻译工作,更多的是在外文出版局与中央编译局从事中译法的工作。学习外语的人都知道,翻译中最为困难的便是中译外,尤其像施康强这样的人,一生中极少有机会在国外生活,对所译语言缺乏直接的体验。难怪他在晚年曾经谈到他和青年译者的一些差别时,很为痛惜自己年青时没有机会到法国深造,到五六十岁时偶尔到巴黎也很难弥补语言上的亏缺。尽管如此,1992年我在巴黎和施康强相见时还是以朱生豪为例,着实夸奖了他一番,把他比作当代的朱生豪,虽然没有在法国的生活经验,依然译出最有品味的法国文学瑰宝。如同上世纪40年代的朱生豪,从未踏出国门,只是躲在书斋里,硬是拿出十多集的莎士比亚诗剧译作,成为享誉数十载的名篇。

二

我们今天谈论施康强的翻译,更多的是侧重他的法译中的部分,这是中国读者会面对的。改革开放几十年,外国文学翻译界新人辈出,像施康强这样教育背景的译者渐渐淡出。但是,施康强的译笔毕竟占领中国文学界半个世纪,仍将影响几十年。粗略计来,施康强出版的译著有:(清)黎庶昌《西洋杂志》(中译法)、《萨特文论选》、巴尔扎克《都兰趣话》、阿兰《幸福散论》、雨果《巴黎圣母院》(合译)、布罗代尔《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》(合译)、让-雅克·白罗松《法郎士私记》等。

施康强曾经表示,没有一个民族像现代中国人那样,给了杰出的文学翻译家那么高的荣誉,我们给名作家出文集、全集,也给名翻译家以他们的名字出译文集:《傅雷译文集》《杨绛译文集》等。还有一套中国名翻译家自选集。这些译家让读者一看就放心、就喜欢。施康强接着反问,社会如此厚爱,译者们又是如何回报呢?一个译者出大名,需要才情、学问、勤奋、机遇,更需要一种“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的敬业精神。

做翻译绝对需要才情、学问、勤奋和机遇,中国近百年学习外语的何止百万千万,真正能够成为翻译家的又有几何?能够像傅雷、钱锺书的又有几个?一个成名的翻译家翻烂字典的例子实在太多,施康强的学长兼挚友罗新璋每天4点起床,苦译3个小时才去上班的情景多次被施康强提及。

施康强从开始翻译工作,便遵循傅雷的主张,以严谨的精神对待每一部作品,他从大学时代便以读书面广、知识精深著称。但是,他善于利用工具书,查询各种不同的字典、尤其是外文原文词典,多方比较,求得最准确的中文翻译。我记得自己在当年翻译法国当代作家菲利普·索莱尔的小说《挑战》时,常常因为把捏不住求教于他,都能得到很好的回答。

施康强一辈子都在勤恳笔耕,以自己的译作实践了他主张的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的敬业精神,在他的一些散文中也提出了翻译的一些规则。

比如,他在《等待林琴南》一文中认为,一部中国翻译史,是必须从林琴南写起的。人所周知,这位畏庐先生,冷红生,不懂任何一种外文,全靠他人口述,他用古文笔录,润色成书。他的文章确实漂亮,投合当时读者的口味,所以林译小说不胫而走。严复精通英文,也用古文、更古的古文译外文,提出并奉行“信、达、雅”的三重翻译标准。不过,他译的都是社科名著,不能算是文学翻译家。施康强接着说,五四后,白话文一统天下,文学翻译有直译、意译两派之争,官司一直打到现在还打不清。最新的说法,译家分“等值”和“再创造”两派,视译者的审美趣味而异,读者也因其趣味不同而有所倾向。两派都是严肃的译家,风格有差异,谈不上孰优孰劣。不过,“等值”代表翻译的最高境界,恐怕谁也达不到。所谓等值派的译家,实际上指的是他们比较贴近原文的形式和字面上的意义。其实,在施康强看来,不论是等值的还是再创造的翻译,都是严肃的翻译。只要严肃翻译,风格可以多样,不必求得一样。他最痛恨的便是翻译界中常见的“抄译”,将现有的译作改写一遍,这是万万不可倡导的。

三

施康强从事翻译工作几十年,不论是中译法还是法译中,都是高手。可是,他为人谦和,有的翻译内容,他不敢涉及。这就是上海作家金宇澄的成名作《繁花》。虽然他对《繁花》很为喜爱,评价甚高,却跟我说,他没有能力将《繁花》译成法文,我当时颇为愕然,心想,你驰骋译界几十年,从小生活在上海,后来到北京读大学,便一直定居京城,应该对吴语京腔颇为熟悉,又精通法语几十年,怎么就译不了《繁花》呢?他的回答也很简单,因为金宇澄的作品中,有许多用词没有办法在法语中找到对应。如果找不到相对应的法语,便会失去《繁花》的韵味。他说,翻译的一个最重要要素,便是尽最大可能保留原著的韵味。

施康强一辈子以翻译为职业,但是他更喜欢别人称呼他为散文家,而不是翻译家,这当然和他的兴趣有关。他对于自己几十年翻译官方文字的作为感到无奈,更愿意自由挥洒,随意为文。

施康强很注意不同领域的翻译,并作出简洁点评。例如,他颇为赞赏电影界的翻译,因为电影具有更大的市场效应,电影的名称要抓住观众的心理。以前好莱坞的片子在上海公演,有关公司便会招待一些文人先期观看,在宴席之后沐浴休息,再邀请他们分别说出片名,再张榜公布,赢得观众。施康强认为,诸如《魂断蓝桥》《孤星血泪》《三个火枪手》的译名,电影翻译家在很多方面都值得文学翻译家学习。