晚清“新小说”概念的生成考略

引言

“新小说”的出现,被视作20世纪中国小说的起点,然而,“新小说”概念的生成,却一直未得到系统的梳理。考察“新小说”概念的生成路径,探究“新小说”之“新”何在,是深入理解“新小说”概念的关键。事实上,19世纪上半叶西方传教士就开始用“novel”“fiction”对接中国的“小说”“说部”概念,初步赋予这种文体以现代内涵。梁启超受傅兰雅“时新小说”和日本文坛的启示,首倡“新小说”,在中西文化的交互关系中确立了“新小说”的主题样式和内涵特征。其后经过诸多晚清文人的创作实践,“新小说”的旨趣由“庙堂”转移至“民间”,题材、观念大大拓展,由此改变了中国小说的基本样貌。

“新小说”通常指1902—1911年间创作的小说,是梁启超发起的“小说界革命”的产物。“新小说”的出现,被视作20世纪中国小说的起点。就文学成就和社会影响而言,“新小说”也堪称近代最重要的文学样式。然而,“新小说”概念的生成,却一直未得到系统的梳理。近代以降,西学东渐,许多中国传统概念被赋予新的内涵,并因应变革的需要生出质变。“小说”作为中国传统文类,一度被认为是“丛残小语”、“道听途说者之所造也”。到了近代,小说逐渐摆脱“小道”的卑贱地位,被赋予全新的价值和重要的意义,提升至关乎民族国家存亡的高度,由此出现了“新小说”的创作大潮。“新小说”既不是中国传统小说样式,也不是西洋小说的翻版。

那么,“新小说”发端于何时?传统的说部与西方的Novel是如何对接的?“新小说”之“新”何在?其观念是如何扩大、演进的?本文通过“新小说”概念生成的考察,试图回答这些问题。

一 "Novel"传入与中西“小说”概念的对接

在拉丁语中,“novel”的词源是“novus”,意为“新的”,而其“小说”的意义则“源于意大利称短篇小说为‘Novlla’”。中国传统意义上的小说概念“街谈巷语”、“稗官野史”与此二者皆不相同。胡怀琛在《中国小说的起源及其演变》中指出:“现在中国所流行的小说,就是西洋的shortstory(短篇小说)和novel(现代小说),但这两种都是中国以前没有的。因此,可知小说二字的名称,在现代拿来指shortstory和novel都是借用的。自shortstory和novel盛行于中国,却仍袭用小说二字的旧名称,那么,小说二字的含义,当然是大变了。”

中国的“小说”一词最早出于庄子之言“饰小说以干县令,其于大达亦远矣”。这里的“小说”指琐屑杂语,微不足道的道理,与现在的文体概念相去甚远。后来的《新论》与《汉书·艺文志》提出“小说家”这一概念,对“小说”有了进一步阐释:

小说家合从残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有客观之辞。(桓谭《新论》)

小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者 之所造也。孔子曰:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也。”然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。(《汉书·艺文志》)

在这两则材料中,“小说”含义虽明确不少,然与庄子之言仍属一脉相承。“从残小语”、“街谈巷语”、“道听途说者之所造也”亦是“小道”一种,即使有“客观之辞”,也与今天作为重要文体类型的“小说”有较大出入。事实上,中国古代“小说”概念十分复杂,经历了一个不断演变的过程,直到晚清才与西方小说观念合流,进而地位被抬升。

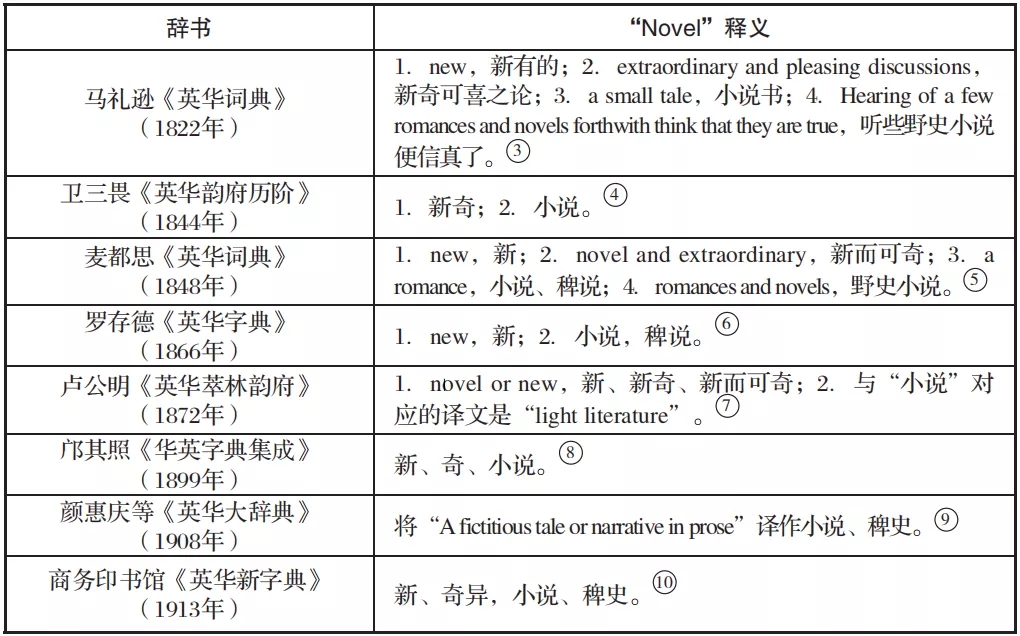

19世纪上半叶,伴随着西学东渐,“小说”这一概念开始出现在传教士编撰的辞书中。较早见于西方第一位来华传教士马礼逊所编的《英华词典》,继马礼逊之后,诸多辞书也纷纷对“Novel”进行释义,整理如下:

如表所示,从19世纪上半叶开始,在传教士编纂的辞书中,与“小说”对应的翻译通常是“novel”“fiction”和“romance”,各辞典的解释虽并不完全一致,但已开启了中西小说概念的对接。在西方,叙事文学发展自有其传统。浪漫主义时期以后,在英语世界中,表示“小说”这个意义的术语主要是:(hi)story,tale,fiction,romance,novel。西班牙语则是:historia,cuento,novella,romance。现英、美、西班牙主要用novel表示长篇的、比较复杂的现代叙事作品,用romance指代“现代以前的和中世纪的各种叙事形式”。随着西方资本主义经济的不断发展,至18世纪,具有新奇和小说双重内涵的novel概念在英语世界中取代了romance。

19世纪初,西方传教士将novel传入中国,建立起“novel—小说”的对等关系,这其中暗含着一定的历史逻辑。一方面,西方叙事形式的发展使“novel”具有现代内涵的新质,表现出一种新兴的、开放的叙事特征;另一方面,中国“小说”概念的发展也愈发突出叙事性,两方面的暗合为中西小说概念的融汇提供可能。由传教士编撰的辞书即可见出,西方“novel”与中国传统“小说”概念对接的结果,已为“小说”概念输入了“新”“新奇”的内涵特征,只是尚未对何为“新”做出进一步的阐释。

“Novel”与“小说”的对接过程自然并不那么简单,在吸收异质文化的同时,中国传统概念自身也发生着演变。今日已固定为文体样式之一的“小说”,在文学传统中曾有“说部”“小说”等不同名称,二者的含义也大不相同。晚清以来,情况却发生了变化,“说部”逐渐成为“小说”的同义词,二者出现混用甚至并用的情形。较为典型的如1897年10月刊登在《国闻报》上的《本馆附印说部缘起》,文中列举的“说部”作品不仅有《三国演义》《水浒传》等小说,还有《西厢记》等戏曲作品,将“说部”与“小说”并置。康有为的《日本书目志》中也记载道:“小说之秾丽怪奇,盖亦唐人说部之余波。”梁启超在《变法通议·论幼学》文中列出的“说部书”就包含了《水浒传》《三国演义》《红楼梦》诸作品。可知此时“说部”与“小说”的概念有互通之处,均指代一种文体概念。那么,“说部”是如何向“小说”过渡的呢?清人朱康寿做出解释:

说部为史家别子,综阙大旨,要皆取义六经,发源群籍。或见名理,或佐纪载;或微词讽喻,或直言指陈,咸足补正书所未备。自《洞冥》、《搜神》诸书出,后之作者,多钩奇弋异,遂变而为子部之馀,然观其词隐义深,未始不主文谲谏,于人心世道之防,往往三致意焉。乃近人撰述,初不察古人立懦兴顽之本旨,专取瑰谈诡说,衍而为荒唐俶诡之辞。于是奇益求奇,幻益求幻,务极六合所未见,千古所未闻之事,粉饰而论列之,自赋予古作者之林,呜呼悖已!

这一论述表明“说部”概念大致经历了“史家别子”—“子部之馀”—“荒唐俶诡之辞”的衍变路径,即由最初的说理性向娱乐性转变,直至“奇益求奇,幻益求幻”,说部已等同于追求叙事效果的小说。从“说部”到“小说”,概念演变的背后是对于文体叙事功能的强调。清末时期,随着“小说”的地位被提升至前所未有的高度,1897年邱炜萲的论《小说》、1898年梁启超、的《译印政治小说序》以及1899年的《饮冰室自由书》中,“小说”一词已取代“说部”。1902年《中国唯一之文学报〈新小说〉》(又称《新小说》)中,明确指出小说作为一种文体,“欲为中国说部创一新境界”。由此,“小说”语词得以固定下来,具有传统文言色彩的“说部”则逐渐弃之不用。

近代“小说”语词的固定反映出中西知识转型中的复杂状况,一方面,“Novel”的传入对接了中国的“小说”概念,使“小说”具有了新的内涵;另一方面,传统文化自身裂变,“小说”取代“说部”顺应时代趋势。这一转变将中国“小说”概念纳入了世界潮流,赋予“小说”全新的地位和内涵。同时,我们也应注意到,从词源来看,“novel”本意是“新的”,较早出现的《英华词典》对“novel”的释义也包含“新、新奇”之意,后来的辞典也延续了这种解释。在中西文化的交互语境中,“小说”概念的对接就蕴含着“新”意的发生,这在某种程度上为晚清“新小说”语词的正式登场埋下了伏笔。

二 小说“新”意的扩展与“新小说”的先声

鲁迅在《中国小说史略》中写道:“中国之小说自来无史;有之,则先见于外国人所作之中国文学史中。”鲁迅实际上指出了一个重要问题,即中国的“小说”未曾进入到民族文学体系中。自古以来,“诗文正统”的观念指引着中国文学发展的方向,小说作为不入流的“小道”始终难登大雅之堂。近代以降,稳固的传统文学观念有所松动。从传教士编纂的辞典看来,早在19世纪初,“novel”已与中国“小说”概念发生对接并生出新的质变。那么,对接之后,小说被赋予何种“新”意,小说之“新”又是如何被梁启超注意并进一步提倡的,这期间的过程值得探究。

如鲁迅所言,中国最早的小说史见于外国人所作。这里的外国人,指的是西方来华传教士。据刘永文考察,西方传教士的活动与晚清小说的发展关系密切,尤其体现在他们的办报、征文、译书、作文、兴学等活动中。作为最早向中国传播新知的传教士群体,他们的言行活动对传统文学观念造成冲击的同时,也逐步建构了新的“小说”观念。前文已提出,西方“novel”与中国“小说”概念的对接,本身已蕴含了“新”意的发生,但“新”意如何体现呢?我们不妨先看一则材料:

中国人不承认同样精彩的小说作品(worksoffiction)是民族文学(nationalliterature)的一部分。然而,吸收了欧洲关于此问题的观念的人,会觉得小说和传奇太重要了,怎么能被忽略。它们洞察各时期的民族风俗习惯,使不断变化的语言形式形成范例,是众多的人获取历史知识的唯一途径,影响人们个性的形成,这些原因有如此重的分量而难以被忽略。

这是英国传教士伟烈亚力在编纂《中国文献纪要》(1867年)一书时,将“文言小说与章回小说并列”的理由。有别于中国文人的文学观念,伟烈亚力强调了小说作品的重要价值,将其提升至民族文学的高度,认为小说作品是民族文化的体现,会影响民族语言的形成和民族性格的塑造。这不禁让我们联想起梁启超所提出的小说具有“变革人心”的功用,二者可谓有异曲同工之妙。尽管伟烈亚力与梁启超的生活年代相隔较远,但他的这一表述打破了人们对于传统小说观念的认知,已显现出中国小说“新”意的发生。

然而,伟烈亚力的论断并未引起晚清知识分子的广泛关注。直至1895年5月25日,英国来华传教士傅兰雅(JohnFryer)在《申报》刊登了一则“求著时新小说启”:

窃以感动人心,变易风俗,莫如小说推行广速,传之不久,辄能家喻户晓,习气不难为之一变。今中华积弊最重大者,计有三端:一鸦片,一时文,一缠足。若不设法更改,终非富强之兆。兹欲请中华人士愿本国兴盛者,撰着新趣小说,合显此三事之大害,并祛各弊之妙法,立案演说,结构成篇,贯穿为部,使人阅之心为感动,力为革除。辞句以浅明为要,语意以趣雅为综,虽妇人幼子皆能得而明之。

细看这则征文启事,傅兰雅推崇的小说之“新趣”,比伟烈亚力所论更为明确。傅兰雅着眼社会改良,以“他者”视角审视“中华积弊”,认为小说具有“心为感动,力为革除”的效用。以小说作为变革社会的良方,可谓发前人之所未发。正如韩南的研究所表明,傅兰雅征求的“时新小说”,可谓是梁启超所倡“新小说”之前的新小说。同时,我们也可看到,“新小说”概念的形成,经过了一个逐步推进的过程。

伟烈亚力和傅兰雅传达的“小说”观念,根植于西方叙事传统,带有明显的新兴性与民族性特征。早期传教士入华后,发现中国传统的文化观念体系并不利于基督教义的宣传,于是开始编纂辞典,进行作文、译书、办学等活动。在传教士的在华活动中,实属傅兰雅的“时新小说”竞赛影响最大。据统计,征文启事刊出后,反响热烈,“共收到征文162份”。尽管获奖小说的篇名、内容已难考证,但《醒世新编》(1895年,又名《花柳深情传》)、《新辑熙朝快史》(1895年)、《招隐居传奇》(1896年)、《通商原委演义》(1897年,又名《罂粟花》)这4部作品,“乃是在征文启事的启示下创作的”,这足以说明傅兰雅新小说观的影响之实。

傅兰雅的“时新小说”征求活动,之所以有力地推动了近代小说观念的变革,是由于两个方面的契机。一是中西“小说”概念实现了对接,傅兰雅有意识地以“novel”“fiction”的内涵观念改造中国小说,将小说的功能与国家富强、社会革新相联系,启发了国人关于小说“新”意的认知。二是征文活动的示范经验被梁启超借鉴运用,“时新小说”成为“新小说”的先声。1897年,梁启超在《时务报》发表的《变法通议·论幼学》一文中,谈及小说的功能时,称“上之可以借阐圣教,下之可以杂述史事。近之可以激发国耻,远之可以旁及彝情。乃至官途丑态,试场恶趣,鸦片顽癖,缠足虐刑,皆可穷极异形,振厉末俗”。可以看出,梁启超的主张大致是傅兰雅“时新小说”启事的翻版,“试场恶趣”“鸦片顽癖”“缠足虐刑”显然直接来源于傅兰雅,二者具有明显的承继关系。尽管梁启超流亡日本后才发起“小说界革命”,但对传教士所阐发的小说之“新”意的理解,确实为“新小说”概念的提出做了基本的观念准备。

从小说具有“新”“新奇”的特征,到傅兰雅首倡的新小说观,体现了小说“新”意发生、深化的过程。有趣的是,这一助推在很大程度上是由西方传教士完成的,他们凭借西方的叙事传统来改造中国小说。尽管他们的目的并不在为中国造就一种现代小说文体,但不可否认的是,在提升小说的地位、开启国人对小说观念的重新认识方面,西方传教士所做出的功绩是不容忽视的。

三 “新小说”的登场与小说之“新”变

梁启超早先受傅兰雅“时新小说”的直接启发,意识到小说具有变革社会之力,但尚未形成系统的小说观念。1898年9月,戊戌政变失败后,梁启超随即逃亡日本,在广泛接触、考察日本文学后,于1902年正式发起“小说界革命”,创办了中国人的第一份小说杂志《新小说》。自此,“新小说”这一语词正式登场,并成为晚清文学专属名词。据李艳丽考证,梁启超创办的《新小说》杂志“原型是日本的《新小说》与《太阳》”。夏晓虹也指出,“梁氏与早期的春阳堂《新小说》无疑契合度更高”。这就提醒我们,梁启超“新小说”观的形成,也一定程度上受到日本文坛的启示,意识到小说创作“不但是文人光明正大的本业,更有望成为‘经国之大业’”。综合来看,梁启超“新小说”观的生成,观念的萌芽源于傅兰雅“时新小说”的启发,并最终在域外文学的刺激下得以完成。

古代的“说部丛书”,在很大程度上被当作“谏书”使用,用以“正纲纪,合名法”,具有典型的封建教化意义。转入近代,傅兰雅以传教士的姿态把矛头指向封建社会弊端,认为积弊不除社会便无以富强,因而小说的最终价值在于社会乃至民族本体的改良。到了梁启超一代,他们的出发点则是现实需要,是挽救民族国家危亡,为此就必须变革原有的社会系统,这就要求小说不止具有感化人心、针砭时弊的功能,更重要的是要达到“新民”进而“救国”的目的。在《论小说与群治之关系》一文中,梁启超指出:

欲新一国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新小说;欲新宗教,必新小说;欲新政治,必新小说;欲新风俗,必新小说;欲新学艺,必新小说;乃至欲新人心、欲新人格,必新小说。何以故?小说有不可思议之力支配人道故。

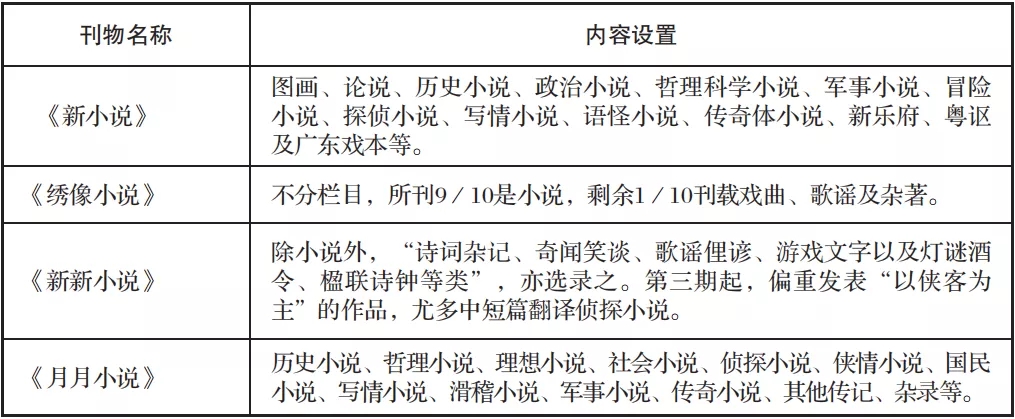

显然,到了20世纪初,梁启超所提倡的小说观念已添加了“新”的内涵。尽管小说工具论思想在傅兰雅时就初现端倪,但梁启超将这一工具运用得更加成熟,更加切合社会现实,小说具有了政治、道德、风俗、人格等多重意义指向。在“小说界革命”的呼声下,刊载和出版“新小说”的刊物和书局不断涌现,在晚清文坛大放光彩,一度出现“新小说”创作大潮。下面,通过整理、对比部分“新小说”刊物及其发刊词,可以更加明确彼时“新小说”之“新”变。

晚清时期的期刊、报社不胜枚举,表中所列出的具有代表性的晚清四大期刊《新小说》《绣像小说》《月月小说》《小说林》的创刊词都具有相似的创刊目的,可将其概括为:开启民智、德育教化,这在傅兰雅的“时新小说”基础上有明显的推进。在民族国家危机下,要救国必先唤醒民众,而唤醒民众的途径当属小说,这几乎是“新小说”家达成的共识,此种共识最终促成了“新小说”的创作潮流。

另外,小说的内容设置也从侧面表现出新之转变,其呈现的总体特征是以繁杂多样的小说题材与形式来彰显自己的新身份。

晚清小说数量之多、种类之盛,中外罕见。阿英在《晚清小说史》中除列出总写晚清社会现状的代表作外,还分列了其他11种类型,分别为:庚子事变的反映,反华工禁约运动,工商业战争与反买办阶级,立宪运动两面观,种族革命运动,妇女解放问题,反迷信运动,官僚生活的暴露,讲史与公案,言情小说,翻译小说。虽然目录种类繁多,但大体集中在“历史”“科学”“侦探”“军事”“冒险”“社会”这些门类上。不同类别的设置也反映出不同的价值诉求。“历史小说”并非只叙述史实,而常用于发表理想,反映时局政治,如《新小说》发表的《痛史》《九命奇冤》,《月月小说》发表的《两晋演义》,《绣像小说》发表的《泰西历史演义》等。

“科学小说”缘于旧时中国科学思想不发达,而借小说输进西方先进思想,如《空中旅行》《海底旅行》《新纪元》《月球殖民地小说》等。“侦探小说”因其观察细致、行文周密又合乎情理而引人入胜,如《神枢鬼藏录》《上海侦探案》《巴黎五大奇案》《歇洛克奇案开场》等。在国际军事竞争日益激烈的情形下,“军事小说”的倡导对社会大有裨益,如《利俾瑟战血余腥记》《撒克逊劫后英雄略》等。凡此种种,虽涉猎不同,但价值诉求都指向开启民智、新民救国。

“新小说”之“新”变不仅体现在观念层面,也伴随着文体形式的革新。陈平原视晚清“新小说”为20世纪中国小说新的起点,从叙事层面详尽地说了“新小说”之“新”变。陈平原认为,促成小说叙事模式发生转变的原因在于西方小说的传入和传统文化的吸收,两方面相互作用形成一种合力,带来小说叙事时间、叙事视角及叙事结构等方面的新特点,如倒装叙述、部分第一人称的限制叙述、以议论代替情节等。关于这一方面的研究,前人论述甚多,本文在此不再赘述。但须强调的是,从“新小说”生成的源头理解,此时期的小说无论内在主张或是外在形式的新变,反映在文学观念上都呈现出互动、开放的姿态,甚至是一种激进的状态。“新小说”之“新”变伴随着与西方小说的沟通,以及文学样式的变异,创作实践的转型,读者群的转变等情形。这意味着我们再也无法用传统的眼光去看待“新小说”了。

四 “新小说”创作实践与概念形成

自梁启超倡导以“小说”来新民救亡,“新小说”的创作潮流就应时而生。作为一个文学概念,“新小说”的形成与文人群体的创作实践密不可分。“新小说”与生俱来的政治功用注定了它具有一系列新的特质,但若没有一大批新小说家的努力实践,“新小说”只是一个空壳,其新的特质就无法彰显,功能效用亦无法发挥。

阿英指出,晚清小说在中国小说史上是一个空前繁荣的时代,这一时期所创作的小说数量至今难有精确的统计,这从侧面反映了“新小说”创作实践情况的繁杂多样。欧阳健为将晚清小说纳入“史”的框架,在《晚清小说简史》中采取时段划分的方式,将“新小说”创作实践分为发轫期(1902—1903),第一个高峰期(1903—1905),第二个高峰期(1906—1909)以及余波(1910—1911)。虽然他们未曾对“新小说”概念明确定义,但作家群体的文本实践为厘清这一概念的形成提供了坚实的材料。

1906年,吴趼人在《〈月月小说〉序》中提出:“吾感夫饮冰子《小说与群治之关系》之说出,提倡改良小说……求其所以然故,曰:随声附和故。”李伯元在《游戏报》第63号发表《论〈游戏报〉之本意》,慨叹“当今之世,国日贫矣,民日贫矣,世风日下……故不得不假借游戏之说,以隐喻劝惩,亦觉世之一道也”。曾朴在《〈小说林〉缘起》中,亦提及“近年译籍东流,学术西化,咸欢迎之者,非近年所行之新小说哉?”徐念慈也宣称新小说为亚东进化潮流之第一。从他们的文学主张出发,可以看出其与梁启超早期所主张的“发起国民政治思想,激励其爱国精神”已有所不同。无论就小说的内容题材、写作技法抑或是主题观念,“新小说”的创作已表现出一新境界,即小说文学风貌的扩大,其不止是关乎政治,而是逐渐向社会讽刺、隐喻劝惩、文明进化等多方面转移。事实上,梁启超虽以政治功用之目的率先发起“新小说”,但其能够长足发展的内在推进力绝不止于政治功用。反观日本明治维新之功,政治小说是一大助,但后期由于人们政治热情的衰退以及小说文学审美性的缺乏而很快退潮。中国的“新小说”同样起于政治宣传的目的,但这一潮流能够持续近十年,乃是缘于小说旨趣由“庙堂”转移至“民间”,这是“新小说”概念能够真正形成并被认可的重要一环。

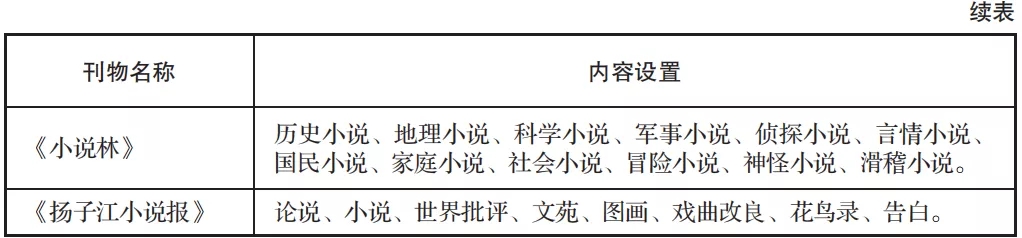

梁启超虽极力推崇政治小说,但主要阵地《新小说》杂志正式标明“政治小说”的却只有两部——《新中国未来记》与《回天绮谈》。在《新小说》发行至第7期后,政治小说便不再见踪影。其他期刊情况类似。那么,在政治小说很快落潮的情况下,“新小说”创作如何推进?实际情形是,小说的政治功用已朝着多个方向转化。朱秀梅曾对“新小说”的创作实绩进行过统计,由统计可以大致领略“新小说”的题材分布状况:

显而易见,在“新小说”的创作中,政治小说仅占据很小一部分,其主体则是关于社会、侦探、写情等类型的小说。这就揭示出一个关键问题,“新小说”概念实际上是在小说创作的不断拓展中日益丰富并最终形成的。梁启超虽然是“新小说”的发起者,但他所谓的“新”难以经受时代的考验,原因在于“政治之功用”从根本上背离了文学的发展规律,背离了小说的“品性”。与此相对照的是,吴趼人、李伯元、刘鹗等一批作家从“庙堂”走向“民间”,使“新小说”真正为大众所接受。

我们将这一转化过程概括为从“庙堂”走向“民间”,即由政治宣传转向对社会时情的全方位考察,是想说明这一转变并没背离“新小说”新民救国的初衷,而是拓宽了路径。以代表作“晚清四大谴责小说”为例,四部小说都涉及对社会弊端的批判,对官场黑暗的讽刺和对世情人情的揭示。显然,这些小说更加贴近民众的日常生活,也更加符合市民的阅读趣味。读者通过阅读小说,能够了解社会现状,反思时政弊端。开启民智、启蒙教化的功效也就自在其中。

在创作实践中,“新小说”概念的内涵得到实质性的丰富。对于“新小说”内涵的把握,我们应当注意两个方面:一是“新”与“旧”的纠缠。之所以是纠缠而不是对立,是因为“新小说”之“新”是为“求新”“求变”,而并不是否定文学传统,这与“五四新文学”所提倡的“人的文学”有本质的区别。二是要认识到“新小说”概念的形成是一个动态、多向发展的过程。基于此,我们可以对“新小说”概念作出大致界定:“新小说”诞生于晚清“亡国灭种”的危机下,其目的在新民救国、改良社会,在梁启超、吴趼人、李伯元等文人的创作实践推动下,小说由最初的宣传政治之功用逐渐转化为对社会时情的全方位考察,成为了一种在题材和观念上富有包容量的文体。

结语

对晚清“新小说”概念生成的考察,实则也是对“novel”之“新”到“新小说”之“新”转变的考察,从中可以见出小说观念在近代中国的演变过程。这个过程是复杂的,西方概念的在地化,并不是中西知识的简单对接。引进和吸收外来观念,意味着打破自身传统;对接新的文化要素,需要旧的文化先行裂变。也就是说,近代意义上的“小说”概念,其新质的发生是在域外观念与本土传统的互动中完成的。正如王德威所指出:“‘新小说’兴起前,中国说部的变动已不能等闲视之,并因此展开了跨文化、跨语系的对话过程。”晚清“新小说”是因时代需要而为梁启超等人所提倡,并在中西文化观念的互动中逐渐“生长”。1897年,严复、夏曾佑在《本馆附印说部缘起》中指出:“且闻欧、美、东瀛,其开化之时,往往得小说之助。”康有为在《日本书目志》中提到“泰西尤隆小说学哉”。梁启超主张“政治小说”,是缘于“彼美、英、法、德、奥、意、日本各国政界之日进,则政治小说,为功最高焉”。

晚清文人将小说作为变革的工具,是对世界潮流和中国处境的一种回应。五四时期胡适等人批评“‘新小说’不知布局,又不知结构,又不知描写人物,……只配与报纸的第二张充篇幅,却不配在新文学上占一个位置”。但五四那一代作家多受惠于近代文学的观念变革,亦是事实。从“新小说”概念的生成与转化的过程来看,传教士的首倡之功如何启示中国文人,中国文人如何把说部与Novel进行对接,创造出“新小说”样态,并把小说创作与近代中国广泛的社会生活联系起来,这实则是一个艰难的探索过程,其成效与功绩是不容抹杀的。