江南,是在他们骨子里的

小区里的几株梅花开了。在2020年这不一样的春天,我怀想那片海——姑苏城外的香雪海。好多个春日,曾去香雪海徜徉。有时候在苏州能见到一些作家,有时候尽管没见到谁,却在青石弄,在十梓街,在某个园林深处,似乎与谁擦肩而过……

譬如叶圣陶,譬如周瘦鹃,譬如陆文夫,譬如陶文瑜……其实,就算最年轻的陶文瑜的真人,我都没见过。没想到我和他之间,有那么多朋友——他的朋友,也是我的朋友。这些分散在苏沪之间的朋友中,有职业文人——靠文字为生的,编辑、作家、记者,都算吧;也有一些画家、书法家,也可以算吧。更多的则是各行各业的人物,他们有一个共同点——无论从事什么行业,业余都读书,也都舞文弄墨,甚至还提得起毛笔,画点画,写点字。

我想,这就是江南。江南,是在他们骨子里的。

苏州乌鹊桥东,有条名叫青石弄的S形小弄。弄底五号是叶圣陶先生在上世纪30年代的故居。这座占地七分的石库门院落,犹如小型园林,紫藤悬垂,小径逶迤,花石围绕草坪,绿树掩映长廊。 苏州杂志社就设在这里。

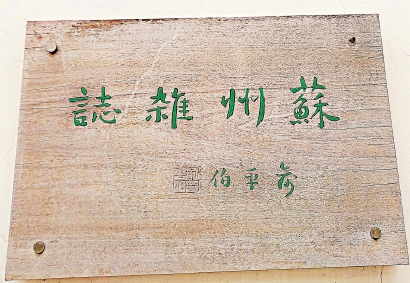

俞平伯题“苏州杂志”

文章寸心皆水韵

去年岁末,陶文瑜走了。一时刷屏,朋友们都在怀念他。在转发《姑苏晚报》微信公号《陶文瑜:再见吧朋友再见》帖子时,我录入这样一段文字:

文瑜先生任《苏州杂志》小编时,用毛笔写温情退稿信,我是收到过的;文瑜先生,铁路子弟,曾为《铁道报》“月台”副刊撰稿,我是看到过的;文瑜先生做主编,让《苏州杂志》保有陆文夫文脉,更是有目共睹的。

点开《姑苏晚报》的帖子,读到陶文瑜的诗句:

就当是和以往一样//大家聚在一起//很开心的样子//散去的时候//你把我送到路口//我们挥挥手告别……

这是他2019年10月2日的近作,也堪称绝笔。他希望朋友们从手机的朋友圈中将他删去:

再见吧朋友再见//你深留在我心间。

对我来说,陶文瑜本人的微信从未进入过我的朋友圈,然而,诚如他所写下的那种感觉,他也将深留在我心间。

那是20世纪90年代的一个午后,我当时在一家国企上班。单位里一个小头头骑着自行车从我身后追来,塞给我一个信封。信封的寄件人处印着“苏州杂志”。打开信封,信瓤里除了过二审最终没发出的我的诗稿,竟然还有两张纸。一张是印刷的退稿函,两处空格用蓝黑墨水的钢笔字填满:一个是我的姓名,一个是我投稿小诗的标题“寂寞”。还有一张则是毛边纸,写着:“浩峰先生,诗有韵味。可惜本刊无法采用。陶文瑜”。那几个毛笔字,可以算行楷,又有点魏碑的味道,倒是大有可观,让我喜乐半天,忘了被退稿的不快。

发出退稿信,竟能带给人快乐,事后想想,陶文瑜真是个有本事的编辑。此后,不断在报章副刊读到陶文瑜的文字,不无慨叹,毕竟是苏州人,文字含着水韵,不做作,很耐读。

这些年,读苏州作家的文字,许多时候都有这样的感觉。这样的耐读的水韵,自然是同姑苏自古以来的文风一脉相承的。以新中国成立后的作品而论,陶文瑜心心念念的陆文夫老师,在20世纪50年代写《小巷深处》时,就如此开篇:

苏州,这古老的城市,现在是熟睡了。她安静地躺在运河的怀抱里,像银色河床中的一朵睡莲。

唯美不唯美?是不是水城情调?然而,故事讲述的却是一个命运多舛的女子。她是年轻的纱厂女工徐文霞,爱上了厂里的大学毕业生张俊。20世纪50年代的爱情,在今天人们的印象中,该是多么纯洁多么无瑕。然而,真实世界并不是那么非黑即白的。

两条发辫,从太阳穴上面垂下来,拢到后颈处又并为一条,直拖到腰际,在两条辫子合并的地方,随便结着一条花手帕。

这样打扮的姑娘,以当时的眼光拿今天的话说,是性感的。这是20世纪50年代的性感。然而,那个年月为什么会在纱厂出现这样的性感呢?陆文夫的笔,揭开了真相。原来,徐文霞解放前作过妓女。性感,成了徐文霞的职业标记,也成了她难以磨灭的“污点”。最终,这个人物让读者怜之爱之。

我觉得,如此笔法,就是水韵。

回看新中国成立初期的文艺作品,很少有人像陆文夫那般对妓女形象,着以如此浓重的同情笔墨。这位从苏北来到姑苏城的年轻人,竟然有着上古断发纹身之古代苏州人的那种胆气。更难能可贵的是,他把这种胆气一寸寸揉进了文章中。如今重读《小巷深处》,仍能感到支撑这个故事的不仅仅是绵连的文字,更有绵连的勇者无畏的精神。

从个人行事来说,陆文夫自己津津乐道的他曾经的喝酒经历,也许很能体现此种绵连。在下放岁月里,一方面为了馋酒,一方面为了赶路,陆文夫把一小瓶粮食白酒倒在汤面里,趁着月色呼噜噜吃了个精光。就是这样一种吃法的人,写下了中篇小说《美食家》,开创了中国当代“美食文学”的先河。如今,陆文夫俨然是苏州食神一般的存在,他在餐饮界被尊崇到极高的地位。我甚至发现,苏州有不少餐饮人士,以陆文夫为榜样,开始写作。

不要小瞧了此等写作的业余性。以中国文学的一大巅峰唐诗而论,又有几个诗人是劝别人“千金散尽还复来”而自己以写诗为业的呢?大多数诗人本身是官员、士绅,甚至是即将上战场的军官。即便像杨炯这样喊出“宁为百夫长,胜作一书生”的真正的书生,其谋求的前程也绝非去做一个职业诗人。陶文瑜本也不是职业文人。如果不是走了文人之路,以他在粮食局拨算盘的职场起点来推断,后来应该穿着笔挺的西装或者制服,坐在机关里盘算苏州新区或者园区的某些项目才对。然而,此后他竟然在一所学校教书。在教书以外,他曾是上世纪80年代那场诗歌浪潮的弄潮儿。在《诗刊》《星星》《诗歌报》,他发表了诗作3000首!可见产量之高。1988年的《诗刊》“青春诗会”,他在受邀之列。那一届的受邀诗人包括骆一禾、海男、林雪、程小蓓、萧开愚等。可见,那个年代的中国新诗“地图”上,代表苏州进行标注的,就是陶文瑜。

陶文瑜的《老宅笔记》专门写周瘦鹃。写这位生于19世纪的“95后”如何在高中毕业后到一所学校教书,又如何走上卖文为生之路。周瘦鹃看到女儿在饭桌上夹起一块红烧肉,笑着说,自己辛辛苦苦写的几行字,全被她吃掉了。

当初我看到这段文字的时候,总觉得陶文瑜是在写他自己。后来才知道,陶文瑜也曾吃过粉笔灰,难怪他对周瘦鹃的教书、卖文生涯,下笔如此有感。

周瘦鹃顶着“礼拜六派”和“鸳鸯蝴蝶派”的名头,翻译福尔摩斯探案集,写极富想象力的《亡国奴日记》,终了时,投入紫兰小筑的老井中。这活生生是在演绎一出昆曲。只不过,《牡丹亭》中的杜小姐葬在自家花园牡丹亭边的梅树之下,后来还魂重生。而投入自家花园井中的周瘦鹃先生,却一去不复返……

这就是水韵的苏州,看似“人家尽枕河”,实则“古宫闲地少”,每一个荡漾的水波里,都或有历久千年的悠悠往事、故人烟雨……

在这座城市写作,但用寸心,但通水韵,哪怕一点涟漪,也将是化开的浓墨,铺展开来,便能成就一位作家。

点石成金如过桥

我有位朋友,上世纪90年代中期曾与陶文瑜有过交集。那时苏州电视台招聘,300多人报名争两个职位。电视台的考试办法是——把人拉到苏州新区,让应聘者去采访,时间一整天,题材不限,交一部专题片的文案。

据朋友说,他最后被录取了,然而最终没有去成,原因不少,包括并不在苏州的原单位不肯放人等等。而当时应该还在学校教书的诗人陶文瑜,则没有被录取。这并不令人意外。毕竟,当时的陶文瑜三十出头,尽管有诗名,有文才,但没有拍摄专题片的经验,甚至未必懂电视制作的一些专业知识。而同为“60后”的我的这个朋友,尽管也是文学青年出身,但恰恰当时刚在苏州大学进修了一些新闻电视制作方面的研究生课程,懂得分镜头剧本的写作。

苏州就是一个神奇的地方,她总有机会让才子脱颖而出。不久,陶文瑜去了《苏州杂志》。那个年代,从收入上看,大概率是电视台比杂志社高。然而,我倒是觉得《苏州杂志》才是遂了陶文瑜心愿的所在。比起电视台,《苏州杂志》是月刊,节奏不那么快。后来在陶文瑜的文字里读到一些有关滚绣坊青石弄的文字,更明确——这是适合吟诗作画的地方。“知情人士”当然可以说,这里毕竟是叶圣陶老人的家,自然是有灵气的地方。确实,苏州就是这么一个地方,小桥流水的每一段水波,都能看到悠悠往事漂啊漂。在这里被定为《苏州杂志》办公地后,主编陆文夫在门前挂起了一个横匾,上刻“叶圣陶故居”。后来,陆文夫透露,定为“故居”,某种程度上有违叶圣陶老人生前心愿。“叶老在世的时候,把他在苏州的一座房子交给我,要我设法修好,供各地的作家来苏州旅游时居住,作家们多穷,住不起宾馆。他关照,不要叫什么故居,可称做为招待所……”陆文夫如此写道。

无论是不是开招待所,陆文夫还真把《苏州杂志》办得有点儿“招待所”的腔调。杂志版面包罗万象,确实“杂”得可以。帮杂志写文章的,有文学家叶兆言、苏童、荆歌、王稼句,也有烹饪大家华永根。至于评弹艺人,从“30后”江文兰,到接近“70后”的盛小云,都被“请上”杂志。丹青妙笔张继馨、王锡麒等自然不会放弃在此笔歌墨舞的机会……

陶文瑜进了《苏州杂志》,从状态上说,等于从一位参加完青春诗会的青年诗人、文学青年,变身为职业编辑。回看这一次,无疑是他生命中的一次蝶变。此前,人度他;此后,他度人。度人者本人,似艄公,或者本人就曾为一座桥——让后来者从此处来,到彼处去。没发表过作品的文青,在他手里成了作者、作家;哪怕未曾经他手发表过什么,如我之辈,也能从他这里有所得。毕竟,登船或者上桥后的风景,与在此岸时也是不同的。

那时的《苏州杂志》,薄薄一本。加之确有这么多有真本事的名家为杂志撰稿,作画,由是,无名小卒想要自己的作品跻身杂志,非常难。

然而,度人的方式不仅仅在于让年轻人的作品登上版面。似陶文瑜那般用毛笔写退稿信,如今大多数年轻编辑是无法理解的。(下转第三版)(上接第二版)即便在他刚当小编的年代,此等行为也已令人不可思议。那可是“伊妹儿”(E-mail)已然问世的时代,印刷的退稿单也已通行多年,甚至有些报刊声明在先——一律不退稿,三个月不见报,作者可自行处理。谁还会去理会这一缕松烟风流?

然而,陶文瑜不仅用毛笔写退稿信,还对一位素未谋面、不知名的作者,以“先生”称之。论年龄,他长我15岁还多,我纯属后生;论诗与文,他不仅是我的前辈,且对当时的我来说,他的名字堪称“蜚声诗坛”。想来,像我这样投稿未能发表,却受宠若惊的后生,在当时不会仅我一人。

一封用毛笔写的退稿信,简单两行字,如同一束光,照亮一个人的前路。我看重这封退稿信的更大意义,在于这是一位诗人的书帖。如古代的《快雪时晴帖》《寒食帖》一般,是一种真性情的流露。

陶文瑜如此做,实则与苏州这座城市的教化有关。近年我也曾接触过几位年逾六旬、七旬的长辈,提及明显比他们年轻许多的陶文瑜,仍张口就是“文瑜兄”,话里带着亲切,一点没有文人相轻的味道。可见,陶文瑜的做派是有出处的,他本人也是此等做派的受益人。

陆文夫对待陶文瑜,那是真喜欢。爱才,爱得旁人没话说。譬如编辑部不坐班,陆文夫并不是天天去青石弄看稿。陶文瑜对他说:“你这样三天两头上班,我不来呢,怕你牵记,我这样上班呢,实在有点吃不消,要不你还是调整一下吧。”这就换成了陆夫人管老师嘴里的“有一阵陆老师上班有点起劲,因为待在家里呢,我要做家务,他也没人说个话,所以一直往杂志社跑了”。

陆文夫对后生好,热络,后生对他自然也没话说。譬如他晚年,有一次笔会,陆文夫已爬不动楼梯了。有个背影看似毛头小伙的家伙把陆文夫一背,蹭蹭蹭就上了三楼。人们这才发现,这位有把子力气的年轻人,不是旁人,是当时也已四十开外并不太年轻了的苏童。

我不知苏童写《红粉》是不是受过陆文夫《小巷深处》的影响。可无论在艺术手法上他如何幻化笔法,作为读者,我个人的感受总是——《红粉》中的秋仪、小萼,与《小巷深处》里的徐文霞,或许曾在时空里相遇,在某一座桥畔擦身而过……

从来卖文自潇洒

我一直在想,为什么姑苏少有文人相轻的感觉。后来悟出一点,不知对不对——苏州文人,从唐寅那时候起,就卖文为生,结交的人,上至宰相,下到平民。为宰相写文作诗,或者在城里桥畔给小老百姓画个扇子,对卖文者来说,都可以是一门生意。

生意人开门迎客,微笑服务本是常态,做生意又讲究个扎堆图热闹。20世纪90年代,我在苏州生活过几年,多少次在老城里溜达。一次,为寻觅地图上标注的唐寅读书处,我从东中市桃花坞折到皋桥菜场,又往石路方向去,终究是没找到唐伯虎当年究竟坐在哪个位子,不过却看到东中市一条街上都是卖轴承的,那架势就和当时上海的北京东路差不多。这时候我就明白了——做生意要扎堆。譬如那时候上海的好几个古玩城也好,再早之前的黄河路美食街也好,都是这样凑热闹凑出来的繁华。甚至台湾地区的逯耀东先生回大陆,从飞机上看改革开放之初的夜上海,唯有一条黄河路是灯火通明的。逯耀东在《寒夜客来》一书中记叙了他自1949年之后,第一次重返大陆的一些事。譬如在苏州找朱鸿兴吃面,却不是儿时的味道。

逯耀东先生过世多年了。我想,假如他还活着,现在去苏州,在同得兴或其他什么这几年翻出新花头的面馆,能否还能尝到比老苏州更新派却不失正宗的味道。

2004年7月,我和朋友刘建春在苏州大学存菊堂观看青春版《牡丹亭》,那时的感觉就是如此。白先勇主持制作的这台大戏,譬如衣饰的豪华也好,舞美设计也好,肯定与早年间昆曲并不一样。简单一句话——豪华得多又不失雅致。然而,昆曲名家汪世瑜、张继青把关并调教出的俞玖林、沈丰英,那水磨昆腔仍在,那属于昆曲的青春身姿重现,怎能说青春版《牡丹亭》不是昆曲原汁原味?

后来,青春版《牡丹亭》到伦敦演过,也到北美巡演过。

改革开放之初的1980年,苏州古典园林建筑公司在纽约大都会博物馆造了一处苏州园林——明轩。2017年我去大都会博物馆,特地找到明轩,只为了在异国体会一缕江南之味。那时候我就在想,苏州园林能走出国门,而那些江南的故事为何少有传遍世界的?诚然,我们说汤显祖是与莎士比亚同时代的伟大剧作家,可也得承认,目前在世界范围内,甚至在中国范围内,知道莎士比亚的人要比知道汤显祖的人更多,更遑论冯梦龙这样的吴下词奴。

许多人是努力过的。大导演谢晋甚至在20世纪90年代初去拍《三言二拍》改编的电视剧。但总体上,似乎只起到了一些明清传奇的普及作用。

陶文瑜的离去,包括他人生最后阶段写的诗,对我最大的触动是——也许我们没有真正体会到苏州文人,特别是卖文为生的文人的一种潇洒。如果我们能真正明白这种潇洒,那是从来能将文学做到大雅大俗,像对待烹饪一般对待码字,可以为稻粱谋,也可以纯然不顾一切地在自己内心的诗园里种花种草乃至存心抛荒。

就像范小青,可以写《裤裆巷风流记》《采莲浜苦情路》,也可以为了高稿费去写电视剧。之后又坦言确实是为了高稿费才去写电视剧,且对那些电视剧自我评价甚是不高。

这就是一种坦诚。对自己创作道路的坦诚,亦是回看自己人生的坦诚。

想来,没有一个作家真能做到字字玑珠。李白杜甫都有不少应酬之作泛泛之歌,行过水穷处,方能坐看云起时。对于苏州城里舞文弄墨的这一代、两代、三代人来说,莫不如此。

记得我寄给《苏州杂志》,落到陶文瑜手里的诗稿,很短的一首小诗,陶文瑜编后待发,二审后没有发出的,《寂寞》——

在雨夜//风也会寂寞//是寂寞,其实有两种//一种是,静静地躲在角落//还有一种,就像是雨夜的风//呜呜呼啸,列列吹过……

如今,香雪海的梅花即将寂寞地盛放,我只能枯坐家中想象花色,梦魂清处,疏影横斜。不过,落花时节也好,梅子黄时也罢,总是梅骨仍在,风中有梅香依依。在江南,风过,涟漪,水痕。悠长,悠长……

(制图:王梓含 图片拍摄:刘 放)